Лженаука френология

Помните телегу, которую прогнал для своих гостей мсьё Кэнди (Ди Каприо) в фильме «Джанго освобождённый»? Он там долго объяснял на черепе старого негра, кто есть кто, и почему негры должны оставаться рабами белых господ (осуждаю). Понятно, что сегодня кажется странным, что когда-то учёные всерьёз пытались по черепу определить характер человека. Но в прошлом френология была не просто модой – её считали настоящей наукой, она собирала полные залы и влияла на медицину, политику и литературу. Поэтому когда мы с вами думаем о XIX веке, то обычно вспоминаем красивые усатые портреты, паровозы, Бальзака, кто-то даже Маркса. Последнее, что придёт в голову, что серьёзные учёные того времени ходили вокруг черепов с циркулем и решали: «Этот господин, судя по выпуклости над ухом, явно склонен к воровству».

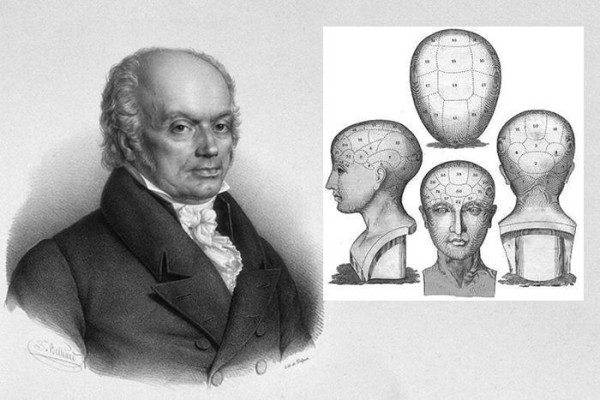

Родоначальником сего учения стал австрийский врач Франц Йозеф Галль. Он верил, что психические способности и черты личности связаны с отдельными участками мозга, а рельеф черепа отражает развитие этих участков. Мозг якобы состоит из отдельных «органов» (ну типа модулей в компьютере), каждый отвечает за свою функцию — любовь, честность, музыкальность, страсть к выпивке (последнее я выдумал, но там реально были очень странные пункты). Если у тебя шишка в нужном месте – поздравляю, ты прирождённый депутат поэт. Если впадина, то, увы, будешь блогером. Галль с энтузиазмом читал лекции, показывал черепа и уверял публику: по голове можно узнать внутренний мир любого человека.

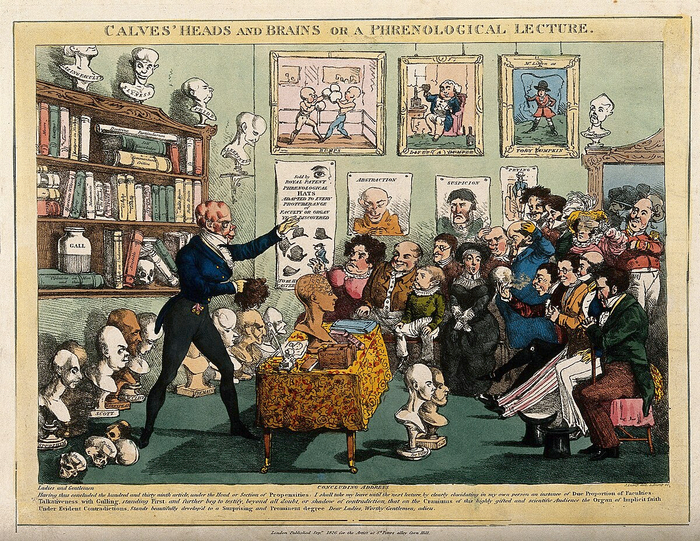

Скептики не заставили себя ждать. Академия наук в Париже официально признала взгляды Галля ненаучными. Но это только подогрело интерес. Учение распространилось по Европе и Америке, лекции собирали тысячи слушателей. В Англии популяризатор Иоганн Шпурцгейм сделал френологию настоящей модой. На полках лавок появлялись фарфоровые головы с разрисованными зонами мозга. Люди дарили их друг другу, как сегодня дарят сувениры.

Особый успех френология имела в США. Там её сочетали с верой в прогресс и индивидуальные способности. Некоторые предприниматели открывали «френологические кабинеты», где клиентам за деньги «читали» характер по форме черепа. Газеты публиковали статьи о том, как френология помогает выбрать профессию или найти совместимого супруга. Конечно, всё это очень быстро полюбили не только в кабинетах, но и на ярмарках. Шарлатаны на потеху публике ощупывали головы любопытным дамам и господам: «О, мадам, у вас явно выдающийся ум и страсть к изящным искусствам!» (читай: занесите ещё пять баксов в карман).

Однако у этой моды была и тёмная сторона. Френология оказалась удобным инструментом для оправдания расовых предрассудков. Её сторонники утверждали, что у одних народов «по природе» больше склонности к труду или к насилию, чем у других. Так лженаука помогала закреплять стереотипы и социальное неравенство. Интересно, что идея также прижилась и в полицейской практике. Мол, можно вычислить преступника по форме черепа. Скажем так: если бы это реально работало, половину человечества пришлось бы закрыть на всякий случай.

Но нельзя отрицать и положительное влияние. Идея о том, что разные области мозга отвечают за разные функции, со временем нашла подтверждение в нейробиологии. Конечно, Галль ошибался в деталях, но сам поворот мысли оказался плодотворным.

Френология оставила след и в культуре. Её мотивы встречаются в романах Чарльза Диккенса и в медицинских описаниях викторианской эпохи. Даже сегодня образ фарфоровой головы с разрисованными зонами остаётся символом XIX века. А в фильмах Квентина Тарантино или в романах о вампирах можно встретить героев-френологов – как напоминание о том, как наука и мода иногда путаются между собой.

В итоге френология прожила век как «лженаука с научным лицом». Она оказалась ложной в методах и выводах, но помогла зародиться настоящей нейропсихологии. И сегодня, глядя на фарфоровую голову с надписями «музыкальность» или «любовь к детям», мы видим не просто курьёз, а память о времени, когда человечество искало ключ к тайнам личности и не боялось ошибаться.