Немая и свободная — Эмансипация в раннем кино

В начале XX века само слово «фильм» было, как известно, женского рода: «лента», «кинематографическая картина», «фильма» — вот что демонстрировалось в кинематографах. А костяк аудитории составляли женщины (от великосветских дам до проституток и горничных). И в залах «крутили» в первую очередь картины о женских судьбах.

Понятно, что поначалу эти фильмы особенным разнообразием не отличались. В известной монографии «На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900–1910 годов» (1975) Нея Зоркая доказывала, что ранние фильмы, посвященные женской судьбе, в основном группировались вокруг традиционных сюжетов об обольщенной девушке и покинутой жене (раннее кино работало с фольклорными структурами). Однако новая книга английской исследовательницы Рэйчел Морли Performing Femininity: Woman as Performer in Early Russian Cinema (2017) убеждает в том, что образ женщины и отношение к гендеру в дореволюционном русском кино гораздо сложнее. Действуют в нем не только «бедные Лизы», но и экзотические танцовщицы, актрисы, оперные певицы и даже женщиныхирурги, получившие шанс творческой и профессиональной реализации в мужском мире. Об этих и других ипостасях женщины в русском дореволюционном кино и пойдет речь.

Демонстрация в Петрограде 23 февраля 1917 года

Кино по Карамзину

Нея Зоркая отмечала, что если для американской мелодрамы матрицей стала история Золушки, то для раннего русского кинематографа эта матрица, безусловно, «Бедная Лиза». Сюжет Карамзина быстро вошел в массовую литературу, и с появлением кино сразу попал на экран. Как писал Юрий Лотман:

«Карамзин обладал искусством излагать вершины явлений современной ему культуры так, что они легко перекодировались на язык неискушенного в вопросах культуры сознания».

Основные составляющие немой драмы: соблазнение — обольщение — победа обольстителя — разочарование — крах — раскаяние. Примеров реализации этой схемы на экране множество, есть и прямые отсылки к тексту Карамзина. Например, в драме из еврейского быта «Казненный жизнью» (1914) обманутую девушку зовут Лиза, ее соблазнитель Эммануил оставляет возлюбленную ради выгодной невесты, после чего героиня, которую в либретто называют «бедной Лизой», совершает самоубийство, не забыв посетить могилу матери. Схожим образом строится и другая фильма из еврейской жизни — «Дочь кантора» (1914), где соблазненная женатым мужчиной главная героиня решается на самоубийство.

Повесть предоставляла много возможностей для трансформации сюжета. Есть и картины, в которых обманутая героиня и соблазнитель меняются ролями. В фильме «Дитя большого города» (1914) хорошенькая Маничка бросает неудачливого любовника, толкая его к самоубийству. Переворачивается сюжет и в фильме «Я — царь, я — раб, я — червь, я — Бог…» (1915): молодой помещик влюбляется в горничную Лизу, женится на ней, но она оставляет мужа ради молодого художника. Видоизменяясь, сюжеты о «бедных Лизах» все дальше и дальше отходят от своего типологического источника, место героини из XVIII века постепенно занимают новые, независимые женщины из века XX.

Автор текста: Арина Раннева

Плакат фильма «Лея Лифшиц: страницы печального прошлого». 1917

Циркачка

Раннее кино генетически сильно связано с цирком, искусством зрелищным и почти немым. Женщиныциркачки, как правило, сильны духом и способны на отчаянные поступки. Графиня Пекано, героиня фильма «Приключения атлета Костаньяро» (1915), из цирковой артистки переквалифицируется в шпионки. А циркачку из фильма «Женщинасатана» (1915) можно было бы назвать femme fatale. Красотка Гея Асси, как свидетельствует либретто, «никого не любя, кроме преданной своей арапки Эмеритты, преследует одну цель — влюблять… Ничьи страдания ее не трогают, и холодный смех торжества встречает горячие признания ее жертвы».

Конечно, ей не избежать трагического конца, но и при смерти она проявляет характер: погибая от яда, подсыпанного возлюбленным, она убивает своего отравителя. В реальности цирка женщины традиционно равны мужчинам, но и в этот замкнутый мир стучится реальность внешнего мира. Показателен фильм «Золото, слезы и смех» (1914), где жизнь клоунессы Бетти висит на волоске изза тоски по умершему ребенку. Возлюбленный героини Толли, чтобы поправить здоровье Бетти, женится на богатой женщине, способной оплатить необходимую операцию. Так он примеряет на себя роль «бедной Лизы», но обман до добра не доводит: жизнь Бетти обрывается на операционном столе.

Автор текста: Сабина Шмакова

Плакат фильма «Песнь любви недопетая». 1918

От арены к сцене: актриса, балерина, певица

Женщинаактриса — всегда красавица: «гибкая фигурка и красивое личико с яркими глазками» («Раба страстей, раба порока», 1914), и потеря внешности для нее фатальна. Переболевшую оспой героиню «Подайте Христа ради ей» (или «Нищая», 1916) бросает возлюбленный, а успешная оперная певица «не первой молодости» Юлия Манон («В лучах заката» [«Под звон колоколов»], 1914) разрушает чары, сняв парик, под которым были спрятаны седые волосы. Артистка в дореволюционных фильмах часто перенимает черты самой сцены, где все лишь видимость. Вне своего сценического мира актриса, как правило, — существо вульгарное, капризное, привыкшее к обожанию.

«Слишком хорошо, по опыту знал старый музыкант Наумов, что такое сцена с ее мишурными соблазнами, и дочь свою, ученицу балетной школы, хорошенькую Лину, он старался всеми силами подольше уберечь от предательских огней рампы» («Давайте занавес», 1917).

И в то же время актриса способна к трансформациям. Еще не успевшие «заразиться» сценой ученицы балетной школы из фильмов «Ставка князя Матвея» (1915) и «Роман балерины» (1916) отчаянно защищают свою честь, предпочитая смерть позору. Перед героинямиактрисами часто встает нелегкий выбор: семья или искусство. Особенно интересны сюжеты фильмов, сценарии к которым написаны женщинами. В фильме А. А. Вербицкой «Чья вина» (1916) актриса Вера талантлива так же, как и ее муж, педагогноватор. Но он требует оставить сцену. Предпочтя творческую реализацию мужу, героиня теряет дочь: «Лола с разбитой душой уезжает за границу навстречу своей славе и своему одиночеству». По схожей схеме развивается сюжет фильма

«Мара Крамская» («Жрица свободной любви», 1915), сценарий к которому написала исполнительница главной роли Ольга Гзовская. Профессиональная независимость совмещается с передовыми взглядами: она сторонница гражданского брака. Финал, впрочем, трагичен: «Эта одаренная натура нашла свой конец на дне».

Героиня фильма по сценарию Анны Мар «Люля Бек» (1914) жертвует своим счастьем ради более достойной невинной девушки. Здесь прямо заявлен конфликт сильной личности и маргинальной деятельности: «У этой легкомысленной кафешантанной певички великая, кристальная, еще не погрязшая в порок душа».

Автор текста: Надежда Шмулевич

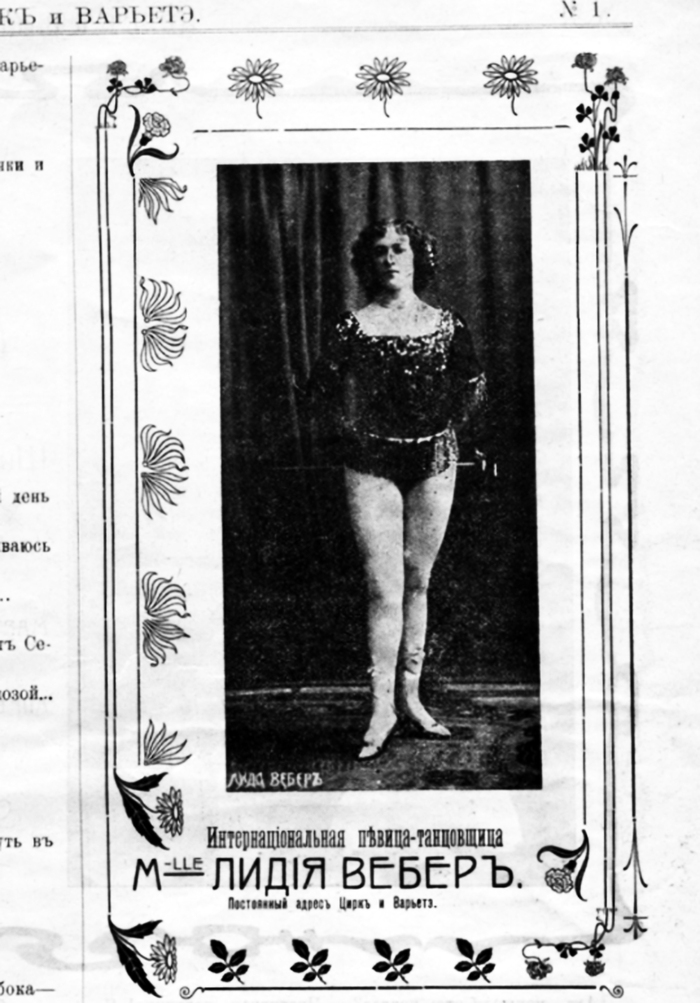

Рекламная афиша выступления Лидии Вебер

Писательницы и художницы: «Живу только для искусства»

Сцена — это пространство не только для творчества, но и для борьбы актрисы за свободу. В этой борьбе, зависимая от коллег, зрителей и неотвратимо отнимающего красоту возраста актриса, почти всегда терпит поражение. В отличие от представительниц других творческих профессий, которые недавно считались исключительно мужскими, художниц, скульпторш, писательниц. Примечательно, что эти героини обычно сознательно отказываются от полноценных любовных отношений. Поводом может стать болезнь героини, как в фильме «Вечно лишь то, что утрачено» (1916), где художница Ада Ростова страдает чахоткой. Но чаще они отвергают мужчин изза фанатической преданности делу: «Мне непонятно чувство любви […] я живу только для искусства», — говорит скульпторша Бетси из фильма «Как смерть прекрасна» (1914) по сценарию поэтасимволиста Курсинского. Эта героиня не асексуальна, как, к примеру, писательница Евгения Дуканская из фильма «Когда пробуждается зверь» по роману К. Ивер «Третий пол» (об этом ниже). Бетси — «одно из тех погибших созданий, которые снуют ночью по улице и зазывают к себе мужчин». Разумеется, не ради денег: ей нужен источник вдохновения, чтобы закончить скульптуру «Сладострастие».

Любовь для созидающей женщины опасна, в страсти можно забыть об искусстве, как это происходит в фильме «Ураган страстей» (1915), где «любимица читающей публики» Лидия Берестовская влюбляется в издателя и становится героиней типичного адюльтерного сюжета. Изза любви Лидия терпит фиаско и как музыкантша: ее «богато одаренная, но страстная натура» тратит силы, чтобы «возродить к новой жизни» знаменитого пианиста Диаза. Еще один любопытный случай — фильм «Любовные похождения госпожи В…» (1915), в основе которого биография известной писательницы Анастасии Вербицкой, осмысленная в пародийном ключе. Здесь творчество начинается ровно там, где заканчивается любовь: «И все лучшее, все прекрасные воспоминания остались у Лели в прошлом […] Она отдает в печать свой дневник, и, приняв это решение, Леля, чтобы сжечь корабли, зовет горничную и решительно передает ей свои мемуары». Женщинатворец может спасать, но никогда не бывает счастлива. Ранний кинематограф словно еще не умеет изображать героинь, одновременно реализующих себя и в творчестве, и в любви. Это существо «третьего пола».

Автор текста: Александра Захарова

Выкройки юбок

Про «третий пол»

Отказ женщины играть свою гендерную роль может быть выражен в том числе и в смене сексуальной ориентации. Едва ли в раннем русском кино можно найти гомосексуальную тему в чистом виде, но намеки есть. Так, в фильме «Крымский флирт» (1916) молодая иностранка Стар Негри ухаживает за женщиной, муж которой вызывает Стар на дуэль, даже не догадываясь, что перед ним предстанет существо женского пола. А в кинодраме «Оскорбленная Венера» (1916), охарактеризованной критиками как картина, полная «какихто нездоровых намеков на еще более нездоровые чувства», влюбленная в свою подругу Иоланту художница Вервена убивает своего брата Бернера, жестокого и черствого мужчину, перед которым, согласно либретто, «как покорная раба, склонялась» Иоланта. Фильм снят по роману Анны Мар «Женщина на кресте», о чем писательница, судя по всему, узнала только постфактум. «Я выражаю г. анониму [автору сценария] не только свое робкое порицание, я смею напомнить ему, что у меня еще четыре книги, пока не сворованные», — заявила она в печати. В этом разоблачающем письме Мар приводит список эпизодов и цитат, взятых из ее романа и использованных в «Оскорбленной Венере». В фильме «Когда пробуждается зверь» («Третий пол», 1917) молодая писательница Евгения Дуканская отказывает в любви врачу Войтецкому, поскольку она «принадлежит к так называемому „третьему полу“». Войтецкий в конце концов решает заполучить ее любовь силой, но Дуканская предпочитает мужчине смерть и в решающую минуту бросается с обрыва.

Намеки на мужскую гомосексуальность в дореволюционном кино подаются скорее в комическом ключе. Чаще всего герои переодеваются в женские платья и неожиданно оказываются привлекательными для мужчин. Своим комический эффектом фильмы «Карьера Боба» (1915), «Что бывает с мужчиной» (1916) и «На что способен мужчина» («Балерина поневоле», 1916) напоминают поздние фильмы типа «В джазе только девушки» Билли Уайлдера. Женская гомосексуальность (возможно, в связи с непростым социальным положением женщины) осмысляется куда серьезнее.

Автор текста: Анна Андреева

«Домик в Коломне». Реж. Петр Чардынин. 1913

Женщина на войне

Новые перспективы открыло для женщин начало Первой мировой, однако в кино на военную тему женщина продолжает быть скорее пассивной заложницей обстоятельств. Героиня картины «Под гром орудий» (1914) Вера служит сестрой милосердия, но основной конфликт традиционен — за нее борются злодей Фриц и герой Сорокин (немец и русский соответственно). Сорокин оказывается в плену, и когда Вера пытается его освободить, Фриц бросается ее насиловать, причем так, чтобы это видел связанный Сорокин.

Эротические мотивы в ранних военных фильмах, как правило, подчеркивались кинематографистами с большим энтузиазмом. Характерна отмеченная зрителями сцена из фильма «Дочь истерзанной Польши» (1915): «И когда несчастная жертва позволила себе протестовать против наглости современного вандала, возмущенный поручик грубо надругался над ее стыдливостью: он выставил ее на позор нагую». Когда девушка плюет обидчику в лицо, солдат ее убивает. Сюжет фильма «В лучах германских прожекторов» («В кровавом сентябре», 1915) строится вокруг Виктории, балерины, ставшей сестрой милосердия. Чтобы обеспечить успех разведоперации, героиня танцует перед немцами обнаженной — и героически погибает от переохлаждения. Нетрудно увидеть, что в этих либретто женские образы, вопреки актуальному военному материалу, глубоко традиционны: на экране красавицы, соблазняющие мужчин. Однако есть и другие примеры. В основе игрового фильма «Геройский подвиг сестры милосердия Риммы [Михайловны] Ивановой» (1915) — история подвига сестры милосердия Риммы Ивановой, которая берет на себя командование ротой. «Русская Жанна д’Арк» стала одной из немногих героинь раннего псевдодокументального кино.

Автор текста: Александр Анисимов

Плакат фильма «Раба страстей, раба порока». 1914

Женщина-врач

Вопрос о том, имеет ли женщина право, прослушав курс по медицине, заниматься врачебной практикой, обсуждался в России с начала 1860х годов. Тем не менее в раннем русском кино женщинаврач появляется нечасто, еще реже ее профессиональная деятельность становится главной темой кинофильма. Так, в фильме Евгения Бауэра «Нелли Раинцева» (1916) врач Корецкая — персонаж второго плана и фигурирует в единственной, хотя и запоминающейся сцене. В его же картине «Жизнь, побежденная смертью» (1916) главная героиня Китти названа врачом, но выступает, скорее, в роли медсестры: лечением ее тяжелобольной подруги Елены занимается «приглашенный доктор». Влюбленная в мужа Елены Китти «не врач, а палач»: своей пациентке она дает шприц и роковой пузырек со стрихнином.

Есть, впрочем, и другие примеры: в двухсерийном кинофильме «Женщина завтрашнего дня» сюжет строится вокруг увлеченной своей врачебной деятельностью героини Бецкой. Подчеркивается, что именно изза ее профессиональной успешности и постоянной занятости ей изменяет муж. Бецкая так высоко ставит свой врачебный долг, что не отказывает в помощи даже любовнице своего мужа Юзе. Муж, не вынесший выбора между женой и любовницей, кончает жизнь самоубийством, и Бецкая берет Юзю под свою опеку: «Она утратила человека, так горячо любимого ею… но у нее осталась ее деятельность и оба эти близкие теперь существа — Юзя и ее дитя… дитя Николая…» Небывалый успех картины критика связала с зарождающейся идеей феминизма: «Сценарий […] трактует о женщине, какой она будет, […] когда исчезнет разница в социальном смысле, между мужчиной и женщиной». Автором сценария был «король» экранной литературы Александр Вознесенский. В этом и в других его фильмах тема феминизма звучала гораздо острее, чем в пародиях на идейных суфражисток.

Автор текста: Юлия Козицкая

Обложка журнала «Женское дело». 1911

Суфражистки

Тему феминистского движения раннее русское кино в целом осмысляет в комическом ключе, утрируя и упрощая: женщины на экране бунтуют против неудобной одежды — каблуков, париков и корсетов, завидуя мужскому образу жизни. В фильме «Женщины, будьте изящны!» (1915) феминистки, стремясь подражать мужчинам, становятся объектом насмешек публициста Никудышкина. Бурное воображение рисует ему во сне картину переодевания его в женское платье. Очевидно, сцена вводится в фильм для создания комического эффекта, и основной акцент делается на гротескном образе феминисток: это опасные женщины, готовые разделаться с публицистом весьма нетривиальным способом:

«На него надевают корсет, затягивают его немилосердно, надевают ему на ноги башмаки с высокими каблуками, на голову тяжелый парик. Бедный Никудышкин не смеет возразить, не смеет бороться, так как на него наведено несколько револьверов. В женском костюме Никудышкин должен сидеть за столом и принимать своего жениха. Положение женщины для него становится все тяжелее и тяжелее, и, наконец, он бросается бежать…»

Еще один фарс, снятый в том же году режиссером В. Ленчевским, — «Поборницы равноправия». В нем воинственные феминистки гонятся за публицистом, выступившим против их взглядов, по городу, а он в страхе удирает. И вновь утверждается невозможность смены гендерных ролей: амазонки пугаются обыкновенной лягушки.

Автор текста: Анна Гудкова

Обложка журнала «Наши суфражистки». 1910-е

P. S.

В 1916 году в «СинеФоно» опубликован фельетон о «кинематографической героине». Речь в нем о принципиальной пластичности экранной женщины: «Если героиня в первом акте — бедная продавщица магазина, то знайте, что ей суждено стать известной танцовщицей кабарэ и любовницей богатого банкира. Если же героиня в первом акте — жена богатого банкира, то не сомневайтесь в том, что ей предназначено влюбиться в собственного шофера, бежать с ним, быть брошенной и стать танцовщицей кабарэ». Действительно, с типовой кинематографической героиней тех лет может случиться что угодно, она персонаж авантюрный — «не субстанция, а чистая функция приключений и похождений».

Но постепенно характеристики героини (например, профессия: писательство, врачевание, лицедейство) обретают, помимо фабульного, сущностное значение. Понятие «женщина завтрашнего дня» относится далеко не только к одноименному фильму по сценарию Вознесенского, а доктор Бецкая в исполнении Веры Юреневой становится образом собирательным. Характерно, что в этой картине есть и «бедная Лиза» — брошенная любовница Юзя, но теперь она персонаж второго плана.

Экранная героиня растет и взрослеет вместе с самим кинематографом. В классической монографии С. С. Гинзбурга «Кинематография дореволюционной России» (М.: Искусство, 1963) опубликованы портреты пионеров русского кино, и среди них — ни одной женщины. Иногда, впрочем, в книгах по раннему кино можно увидеть звезд — Веру Холодную, Наталью Кованько, Ольгу Гзовскую, — хотя в русский дореволюционный кинопроцесс были вовлечены не только актрисы. Немалый вклад в русское раннее кино внесли сценаристки, в том числе Анна Мар и Зоя Баранцевич. Во второй половине 1910х появляется фигура женщиныпродюсера: свою кинематографическую фирму открывает внучка Н. С. Лескова Наталья Бахарева. Мемуаристы не раз указывали, что крупнейшими кинематографическими предприятиями 1910х — фирмой А. А. Ханжонкова и «Русской золотой серией» П. Г. Тимана — фабриканты управляли вместе с женами. А важнейшая профессия монтажера уже в дореволюционное время почти полностью была женской. Монтажницей была и вторая жена Ханжонкова — легендарная Вера Дмитриевна Попова, собравшая в Госфильмофонде коллекцию дореволюционного кино. Классик советского кино Александр Ивановский вспоминал, что на студии Ермольева съемкам учился у Протазанова и Сабинского, а монтажу — у монтажницы Шуры. Обо всем этом еще предстоит написать обстоятельно и подробно. А пока можно только предположить, что женщина на экране эволюционировала, вероятно, не только в связи с объективным развитием киноязыка, но и потому, что за экраном оказывалось все больше женщин, нередко безвестных и безнадежно забытых.

Автор текста: Анна Ковалова

Источник: https://seance.ru/articles/silent-and-free/

Другие материалы:

От второй звезды направо и прямо до утра — 9 главных экранизаций «Питера Пэна»

Почему Станислав Лем не пользовался компьютером — о новой биографии польского фантаста

Секс, маргиналы и апокалипсис — 21 лучший британский сериал 21-го века

Российская фантастика — изданная с 25 июня по 1 июля 2023 года

Переводная фантастика — изданная с 25 июня по 1 июля 2023 года

Дорогие селениты. Как писатели прошлого изображали полеты на Луну — от Аристотеля до Эдгара По

Классика кинофантастики — Звёздные войны: трилогия приквелов (1999-2005)

Чернокнижник, отец Супермена и бесстрашный человек — каким мы запомним Джулиана Сэндса

Писатель-однокнижник Фрэнк Герберт — что ещё, кроме «Дюны» он написал?

Вселенная Роберта И. Говарда. Часть 2 — Конан-киммериец, король Аквилонии

Дивный прежний мир — почему нам стоит поговорить про «Странные дни» Кэтрин Бигелоу

«Хайнлайн на нудистских тусах регистрировался под фамилией Монро» — переводчик культового фантаста

От «Зловещих мертвецов» до «Чужих» — 9 хоррор-сиквелов, превзошедших оригиналы

Случай на мосту между жизнью и смертью — об одном известном рассказе Амброза Бирса

Каким видят будущее писатели — 5 романов от современных классиков

Боевые дельфины и киты-разведчики — как морских животных используют в военных целях

История постсоветской поп-музыки в песнях — Кар-Мэн «Лондон, гудбай!» (1991)