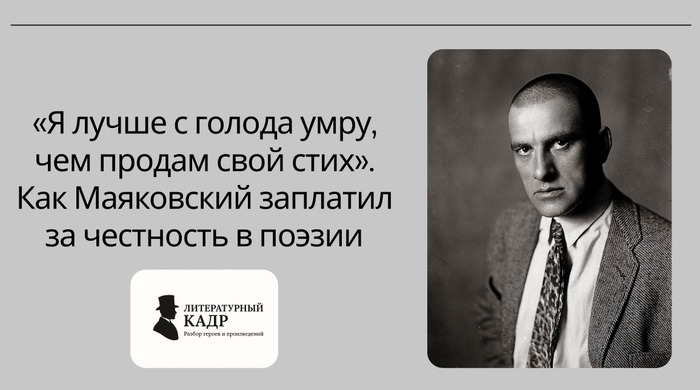

"Я лучше с голода умру, чем продам свой стих". Как Маяковский заплатил за честность в поэзии

Владимир Маяковский - это не просто поэт. Это человек-жест, человек-скандал, человек-громкоговоритель. Он вошёл в историю как глава левого искусства, трибун революции, создатель нового языка. Но за этим громким фасадом скрывалась другая, куда более трагическая фигура - художник, который до самого конца пытался сохранить верность себе в мире, где честность становилась непозволительной роскошью.

Его знаменитая фраза - не красивые слова. Это жизненный принцип, который с годами превратился в проклятие. Принцип, за который ему в итоге пришлось заплатить самую высокую цену.

Бунт как единственно возможное состояние

С юности Маяковский существовал на грани. Футурист, эпатирующий публику жёлтой кофтой. Поэт, ломающий привычные рифмы и ритмы. "Долой ваше искусство! Долой ваш строй! Долой вашу религию!" - это было его естественное состояние. Он не мог творить иначе - только взрывая, только снося старый мир до основанья.

Революция 1917 года стала для него не политическим событием, а личным освобождением. Наконец-то реальность догнала его бунт. Он искренне поверил, что теперь его искусство нужно новому миру. Что можно строить не только заводы и электростанции, но и новую поэзию, новую эстетику, нового человека.

Именно в этом восторге рождаются его знаменитые «Поэто-хроники», «Окна РОСТА», где он день и ночь работает агитатором. Он не «служил» режиму - он служил идее. Искренне, почти исступлённо.

Когда реальность перестаёт совпадать с мечтой

Но прошло несколько лет, и восторг стал сменяться тревогой. Новая власть, которую он так горячо приветствовал, начала обрастать бюрократией, чиновниками, догмами. Романтический порыв революции сменялся прозой строительства. А поэзия Маяковского, вся построенная на порыве, на жесте, на гиперболе, оказалась не нужна в мире пятилетних планов и отчётных докладов.

Он писал в дневнике: "Стихи превращаются в ремесло, в службу. А я не могу иначе". Его знаменитое "про это"- о чём? О любви. В то время, когда вся страна пела «Наш паровоз, вперёд лети», он пытался писать о самом простом и самом сложном - о человеческих чувствах. И это уже выглядело почти крамолой.

Его грандиозные замыслы - поэма «Пятый интернационал», пьеса «Москва горит» - встречали холодное непонимание. От него ждали агиток, лозунгов, парадных портретов. А он продолжал быть художником.

Одиночество в толпе

Внешне - он на вершине славы. Издания, выставки, поездки за границу. Внутренне - он в страшной изоляции. Старые друзья-футуристы разбрелись, кто-то эмигрировал, кто-то сломался. Новые чиновники от искусства смотрели на него с подозрением. Его гигантская фигура, его громовый голос стали неудобны.

Знаменитая пьеса «Клоп» - это уже не сатира на мещанство вообще, а горькая насмешка над советской действительностью, которая сама стремительно обрастала мещанскими привычками. «Баня» - это прямое обличение советской бюрократии. Власть и критика уже не совмещались. Нужны были певцы, а не обличители.

Он пытался бороться. Создал литературную группу «РЕФ», но она быстро распалась. Он организовывал выставки, пытаясь доказать, что его искусство - это и есть искусство революции. Но время левых экспериментов безвозвратно уходило.

Расплата за верность себе

К концу 1920-х Маяковский оказывается в глубоком кризисе. Творческом, личном, экзистенциальном. Его последняя большая выставка «20 лет работы» должна была стать триумфом. Однако, она обернулась провалом. Пришли чиновники, коллеги, но не было того огня, той веры, ради которой он жил.

Его обвиняли в "комчванстве", в том, что он оторвался от народа, что его искусство непонятно. Самое страшное для него - в том, что он искренне считал себя голосом этого народа, его обвиняли в элитарности.

И тогда его кредо "Я лучше с голода умру..." перестало быть метафорой. Оно стало реальностью. Он не мог - и не хотел - "продавать свой стих", то есть писать так, как от него теперь требовали. Он не мог перестроиться, стать придворным одописцем. Для человека с его гордостью, с его масштабом личности это было равносильно духовной смерти.

14 апреля 1930 года он выбрал смерть физическую.

Его трагедия - это трагедия огромного художника, который искренне поверил в то, что его бунтарское искусство может слиться с революцией. И который с ужасом обнаружил, что революция может существовать и без этого искусства. Более того - что она начинает его отторгать, как организм отторгает чужеродное тело.

Маяковский заплатил за свою честность всем. Он остался верен себе - и проиграл в схватке с реальностью, которая больше не нуждалась в его громовом голосе. Его судьба - вечное напоминание о цене, которую платит художник, когда пытается сохранить своё "я" в мире, где индивидуальность становится преступлением.