Дети в томском селе Александровское ходят в школку по непролазной грязи, ямам и лужам

Жители села Александровское Томского района жалуются на непролазную грязь, ямы и лужи. На все жалобы селян администрация Малиновского сельского поселения отвечает, что с дорогами все нормально, все проблемные участки отсыпаны.

Однако на видео, которые прислали нам жители, хорошо видно, что ничего не нормально. На улицах Гоголя и Стадионная живет много семей с детьми. Ребятишки идут в школу в сапогах по колено в грязи и лужах.

Народный фронт требует от местной администрации сделать в ближайшее время качественную отсыпку проблемных дорог. Люди не должны ходить по ним по колено в грязи!

Старый дом в ботсаду

Здание экспериментального хозяйства в ботаническом саду в Томске. Кажется, достаивает последние годы.

После ремонта по нацпроекту дороги Басандайка – Межениновка автомобилисты каждый день на ней пробивают колеса

В прошлом году была отремонтирована дорога Басандайка – Межениновка в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Однако после ремонта на дороге остался огромный, острый гравий, который моментально прокалывает шины. За один год автомобилисты «убили» уже несколько комплектов резины.

Местные жители пробивают по несколько колес в день, добираясь на работу и домой. Та же ситуация с машинами «скорой помощи». За один выезд они прокалывают по одной-две покрышки. Из-за этого не всегда могут добраться до пациентов.

Общественного транспорта здесь почти нет. Электричка ходит два раза в день и автобус - раз в день. Поставщики продуктов в магазины отказываются ехать в эти населенные пункты. Такси людям тоже очень сложно вызвать. Никто не хочет пробивать колеса.

Народный фронт обратился к заказчикам работ – областному департаменту транспорта и дорожной деятельности, а также администрации Томского района. Почему были приняты такие работы? Мы требуем переделать ремонт в кратчайшие сроки. Дорога не должна увечить машины!

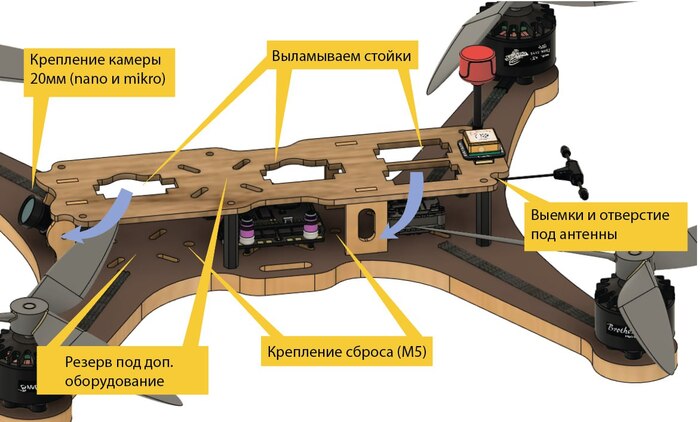

Русская смекалка: Фанерные квадрокоптеры камикадзе1

Никто не верил что они полетят. Вопреки хейтерам удалось импортозаместить карбоновые рамы дронов дешёвой фанерой.

К началу 2023 года стало очевидно, что дроны, особенно дроны-камикадзе, выходят в на одну из главных ролей в современной войне. FPV-тематика, ранее интересная лишь узкому кругу энтузиастов, оказалась в центре внимания. В России резко появилась острая нехватка инфраструктуры, квалифицированных специалистов, производителей дронов и комплектующих, как и самих пилотов. В этой критической ситуации, когда потребность в дронах была немедленной, а необходимых ресурсов у солдат на фронте практически не было, возникло общенародное волонтёрское научно-техническое движение. Эти энтузиасты, инженеры и программисты оперативно взяли на себя роль учебных центров для пилотов, сборочных предприятий и конструкторских бюро, в гаражах, на предприятиях после смены и просто у себя дома энтузиасты начали разрабатывать и собирать сами дроны, РЭБ, системы сброса и даже электронные компоненты.

Одним из таких спонтанно образовавшихся волонтёрских объединений стало КБ70 из Томска, состоящее из промышленного дизайнера Алексея Кремлёва и инженера-тест-пилота Андрея Кузнецова. Говорить о чёткой структуре в волонтёрской среде сложно – она подобна течению и постоянно меняется, имея огромное количество горизонтальных связей по всей стране. В проекте участвовали самые разные люди: инженеры, ученые, другие волонтёрские объединения, такие как «Так точно! 70» или «Одеяло 70», а также ветераны томских и северских спецподразделений.

При острой нехватке комплектующих для сборки дронов, которые на начальном этапе приходилось заказывать в частном порядке, в розницу с китайских маркетплейсов, ребята из КБ70 решили решить проблему дорогостоящих карбоновых рам, вокруг которых собирается сам квадрокоптер. Задача была чётко определена: «Массово, быстро и дёшево производить рамы для сборки беспилотников».

Выбор конструкции и материала

К тому времени существовало два основных способа изготовления рам, схожих с подходами в автомобилестроении: рамная конструкция, вырезаемая из листового материала, и объёмный несущий кузов, как у дронов типа «Mavic». Поскольку изготовление объёмных пластиковых деталей было посильно только крупным предприятиям с большими инвестициями, было решено остановиться на более простом и дешёвом способе – раме из листового материала. Вариант изготовления матриц для композитных корпусов на основе эпоксидных смол и волокнистых наполнителей также был рассмотрен, но отброшен как технологически сложный и долгий.

Следующим этапом исследования стал поиск доступных листовых материалов для дешёвого и быстрого производства рам. Углепластики оказались слишком дорогими и сложными как в производстве, так и в закупке готовых листов. Стеклотекстолит марки СТЭФ можно приобрести в виде листов, но его транспортировка в Томск с Урала, где он производится, означала бы сложную логистику и возможные задержки в поставках. Стоит отметить, что в центральной России многие разработчики в итоге выбрали СТЭФ для производства рам.

Листовой алюминий оказался слишком дорогим как в приобретении, так и в раскрое, что оказалось в итоге под силу только крупным производителям с солидным финансированием. В итоге из доступных и распространённых материалов остались только фанера и алюминиевый композит. Первые же тесты алюминиевого композита показали его недостаточную прочность и полное отсутствие упругости, при перегрузке на вираже дрон мог просто «сложиться» и упасть. Оставалось только попробовать фанеру.

Первые эксперименты с фанерой превзошли все ожидания. Оказалось, что этот простой и доступный материал обладает достаточной прочностью и упругостью для создания рам дронов. Фанера легко поддается обработке, что позволяло быстро изготавливать необходимые детали. Более того, её доступность и низкая стоимость делали этот материал идеальным для массового производства. «Мы были приятно удивлены свойствами фанеры», — вспоминает Андрей Кузнецов. «Она не только оказалась достаточно прочной, но и эффективно гасила вибрации, что положительно сказывалось на стабильности дрона в полете».

Быстро, дёшево, много: принципы производства

«Поскольку конечному потребителю дронов — оператору на фронте — дрон должен был приезжать уже собранным, настроенным и готовым к полёту, то с точки зрения производства рам не было никакого смысла делать их разборными», — поясняет Алексей Кремлёв. «Дешевизна фанеры означала, что нет необходимости в экономии материала при раскрое листа. Добавляем к этому лишний вес крепёжных метизов и снижение жёсткости в местах крепления лучей к центральной части дрона.

Поэтому основная часть дрона представляет собой просто одну деталь, что упрощает и значительно ускоряет процесс сборки квадрокоптера». Конструкция рамы представляла собой цельную фанерную пластину с вырезами для установки компонентов. Дополнительная верхняя фанерная пластина служила площадкой для аккумуляторной батареи и для установки курсовой камеры с помощью выламываемых из неё же вертикальных стоек.

В итоге для производства рамы дрона требовались только фанера двух видов, пластиковые стойки и метрический крепёж формата М3 и М2, доступный в специализированных магазинах.

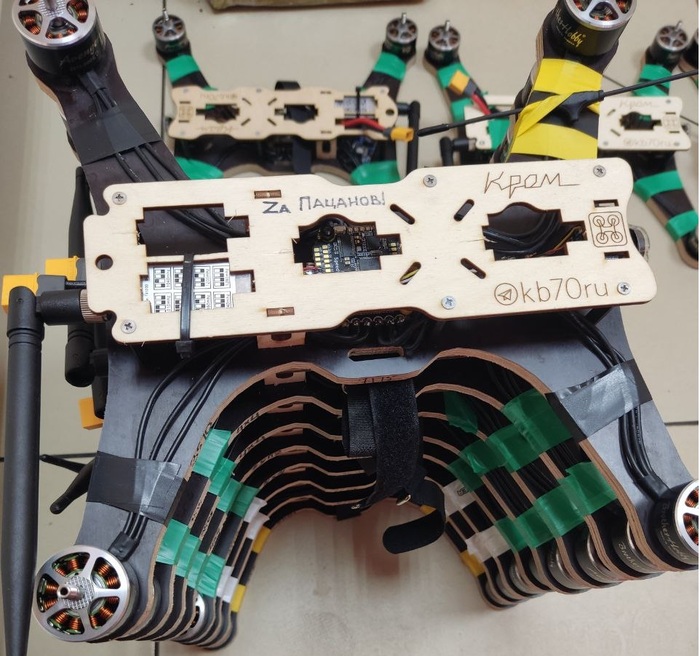

Первые испытания и запуск в серию

Первые же полётные испытания показали, что конструкция удачная. Фанера гасила паразитные вибрации, и не требовались дополнительные настройки программного нивелирования вибраций. Испытания семидюймового дрона с нагрузкой в виде полуторалитровой бутылки с минеральной водой тоже прошли успешно.

Первый полёт фанерного квадрокоптера.

Было решено запускать производство рам в серию. К этому моменту на фронте начали появляться трофейные детали с упавших и не взорвавшихся вражеских поломанных квадрокоптеров, и наличие фанерной рамы дало возможность пересобирать дроны и отправлять их обратно.

Изначально раму рассылали всем желающим бесплатно, но быстро выяснилось, что многие заказывали их только ради халявы. В итоге было принято решение распространять рамы по себестоимости, а чертежи выдавать другим волонтёрским техническим объединениям для самостоятельного производства. Вскоре появились «фанерные братья» в других регионах.

Было налажено крупное производство квадрокоптеров на Урале, а также волонтёрское производство рам в Воронеже. Множество дронов собрали на северо-западе России и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).За 2023–2024 годы было выпущено более 2000 фанерных квадрокоптеров-камикадзе на рамах «Кром».

Помимо ударных дронов на семи-, девяти- и десятидюймовых пропеллерах, по запросу одного из воинских подразделений на Запорожском фронте была разработана учебная пятидюймовая рама для тренировок и обучения. Эта рама нашла применение не только в российских силовых структурах, но и в силах специальных операций Республики Беларусь.

Сейчас чертежи учебного дрона «Кром-5» распространяются бесплатно и доступны для самостоятельного изготовления, что позволяет экономить более чем в 10 раз на этой детали.К концу 2023 года себестоимость рамы для 7–10-дюймового дрона вместе с крепежом составляла около 230–250 рублей, в то время как карбоновая рама из Китая на AliExpress стоила около 3500 рублей. Производство рам было развёрнуто во многих мебельных цехах, оснащённых стандартным ЧПУ-оборудованием.

Закат «фанерных костылей»

Ко второй половине 2024 года ситуация с производством квадрокоптеров-камикадзе стабилизировалась. В России появились крупные поставщики с большими бюджетами, которые наводнили фронт десятками тысяч ударных дронов. Потребность в «фанерном костыле» отпала.История фанерных рам «Кром» – это впечатляющий пример того, как изобретательность, прагматизм и кооперация могут решить критически важные задачи в условиях дефицита и ограниченных ресурсов.

Это пример эффективного инженерного решения, адаптированного к конкретным нуждам и возможностям. Проект явно сыграл свою роль в обеспечении фронта ударными дронами в сложный период времени. Это история успеха, демонстрирующая, как небольшая группа энтузиастов из провинциального гаража в гаражном кооперативе, применяя инновационный подход, может внести заметный вклад в общее дело.

Проект КБ70 после завершения эпопеи с фанерными дронами перешёл к выпуску уникальной экипировки для операторов FPV

История про советского человека

Городок Колпашево (по последней переписи чуть больше 20 000 человек) стоит на высоком берегу Оби. Река там делает поворот, и каждый год «съедает» несколько метров высокого песчаного обрыва, подбираясь все ближе к крайним домам по улицам Ленина и Дзержинского. К этому все в городе испокон веку привыкли.

В 1979 году – аккурат под Первомай, 30 апреля – в воду сползли очередные два метра песчаного откоса. И из вертикальной стенки показались руки, ноги, головы захороненных там людей. Обнажился многометровый могильник, в котором люди были уложены плотным штабелем, слоями. В верхнем слое тела полностью истлели, а в нижних – очень хорошо сохранились, мумифицировались в чистом песке. Говорят, что можно было легко разглядеть одежду, а в ряде случаев даже различить лица, вполне узнаваемые. Там были мужчины и женщины разных возрастов, были и дети. Все в штатском.Несколько черепов верхнего слоя вывалились из откоса, их подобрали мальчишки, надели на палки, стали бегать по городу, пугать прохожих. Вскоре весь город был в курсе, что случилось. К откосу стали собираться люди, кому-то даже показалось, что он узнает чье-то пальто, видит чье-то лицо… Оцепили милицией и дружинниками. Потом очень быстро – буквально за несколько часов, построили вокруг осыпавшегося склона глухой забор.

Назавтра по городу устроили партсобрания на разных предприятиях и в красных уголках. Партийные агитаторы стали разъяснять населению, что им велели в райкоме: это захоронение предателей и дезертиров времен войны. Как-то получилось неубедительно: а почему в штатском? Почему женщины и дети? И вообще – откуда столько дезертиров в городе с 20-тысячным населением?

Тем временем осыпалось еще немного песка и стало понятно, что могильник – огромный. Тысячи людей.

В городе помнили, что на этом месте в конце 30-х стояла тюрьма. В общем, было известно, что там и расстреливают. Но никто не мог себе представить – сколько. Забор и колючую проволоку давно снесли, саму тюрьму давно закрыли, даже сруб перенесли в другое место, подальше от осыпающегося берега, там много лет было общежитие техникума.

На самом деле (в городе про это мало кто знал), в Колпашевской тюрьме был устроен полноценный конвейер смерти: построили специальный дощатый желоб, по которому человек сам спускался к краю рва, там его убивал из винтовки стрелок, сидевший в специальной будке, при необходимости добивали вторым выстрелом из пистолета, укладывали в очередной слой, валетом с предыдущим трупом, и слегка присыпали известкой. И так пока яма не заполнится. Тогда ее заваливали песком, а желоб переносили на несколько метров в сторону.Так вот, берег продолжал осыпаться, и несколько трупов упали в воду поплыли по реке вдоль всего города. Люди с берега наблюдали.

В Томске было принято решение избавиться от могильника, трупы убрать. Решение принимал лично тогдашний Первый секретарь обкома Егор Кузьмич Лигачев. Советовался с Москвой, непосредственно с председателем КГБ Андроповым. Колпашевским властям приказано было могильник уничтожить, трупы перезахоронить в другом месте.

Но оказалось, что сделать это не просто: подогнать технику слишком близко к осыпающемуся песчаному обрыву было невозможно. Опасались за сохранность грузовиков, экскаваторов. А на то, чтоб копать вручную, времени не было: начальство подгоняло.

К тому моменту масштаб гигантского могильника был уже ясен. На берег отбуксировали буровую установку (еще раз, медленно: буровую установку), которая пробурила несколько скважин, чтобы определить контуры захоронения.

Тогда из Томска пришло новое распоряжение содержавшее интересное, остроумное инженерное решение. По Оби подогнали вплотную к песчаному обрыву два мощных буксира, привязали их тросами к берегу, кормой к откосу, и включили двигатели на полную мощность. Струя от винтов стала размывать берег, трупы посыпались в воду, большая часть их тут же разрубалась теми же винтами на куски. Экипаж буксиров был обычный, штатский. Никто его специально ради такого случая не подбирал, не заменял.

Жители Колпашева с интересом наблюдали за операцией. Никто не протестовал.

Дальше оказалось, что некоторые трупы все-таки уплывают вниз по течению, не попав под винты. Мумифицированные тела хорошо держались на воде, не тонули. Тогда попрек реки был поставлен кордон из моторных лодок, в которых сидели люди с баграми: их задачей было отлавливать трупы в воде. Эти люди были дружинниками, их навербовали из местных мужиков – рабочих, служащих, трудовой интеллигенции. К лодкам подогнали баржу, нагруженную металлоломом с завода неподалеку. К выловленным трупам надо было привязывать проволокой ненужные железки и тут же топить их в глубокой части фарватера. Эта работа продолжалась несколько дней.

Жители Колпашева продолжали наблюдать за буксирами, молотившими винтами по воде. К буксирам регулярно подвозили солярку: в общей сложности на каждый ушло по 60 тонн. Никто особенно не удивлялся и не возмущался.

Последняя команда – тоже из местных дружинников - работала еще ниже по течению: люди на моторках объезжали берега и собирали те трупы, которые все-таки упустили верхние лодочники с металлоломом. Их иногда закапывали (без опознавательных знаков) на берегу, но чаще топили в реке, разрубив веслами на куски или привязав камни для тяжести. Этот сбор продолжался чуть ли не до конца лета.

Город прожил это лето, в общем, спокойно. Как всегда.

Вот, собственно, и весь рассказ.

Если кто-то не понял, скажу прямо, что мне в этих событиях кажется примечательным. Это история не про сталинские репрессии, не про большой террор, не про НКВД, не про государственную машину уничтожения.

Это история про советского человека. Про наших сограждан, земляков, братьев и сестер. Про сибирский характер. Про моральный кодекс строителя коммунизма.

Про крупнейшую геополитическую катастрофу двадцатого века. Про великую и прекрасную страну, которую мы потеряли, и о которой если кто не сожалеет, - так у того нет сердца.

И последнее.

Егор Кузьмич Лигачев в 1983 году, через 4 года после Колпашева, уехал в Москву на повышение: по предложению Ю.В.Андропова был назначен заведующим отделом ЦК КПСС. Егор Кузьмич жив, до 2010 года был активен, пытался участвовать в жизни родной партии. Большой поклонник стихов Гумилева.

Сам Юрий Владимирович Андропов в 1982 году, через 3 года после Колпашева, стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. Задумывал реформы, но так и не осуществил их. Писал стихи, говорят, любил джаз и американские фильмы. Умер, окруженный верными соратниками и любящими домочадцами.

На берегу Оби, прямо напротив улицы Ленина в центре Колпашева, до сих пор сохранилась длинная треугольная промоина в песчаном откосе. Река ее почему-то не размывает.

/Сергей Пархоменко/

Риелторша объяснила как женщине получить квартиру и деньги во время СВО (и про исполнение "Кукушки" Полиной Гагариной)

Это понятно ага. А вот два дня назад в прямом эфире "радио Доренко" я объяснил ведущему и его многомиллионной аудитории, что тема ухода молодых людей из квартир родителей в Москве решается иначе: в Москве, где квартиры стоят десятки миллионов, многие матери и жёны выгоняют мужей и спаивают детей, выносят мозг и доводят до смерти всех подряд, чтоб получить после мужиков и детей целые квартиры плюс иногда денюжку в наследство

Ну и про женское исполнение "Кукушки"

...конечно баба поёт, словно идёт на войну мужик, а ей от него "боевые" и "гробовые" с наследствами ага рабочая схема от риелторш