Метастазы рака почек на рентгенограмме

Рак почки метастазирует гематогенным и лимфогенным путём. Метастазы обнаруживаются у 25 % пациентов на момент установления диагноза. Выживаемость данных больных составляет от 6 до 12 месяцев и только 10 % переживают 2 года. Приблизительно у 30 — 50 % больных в различные сроки после нефрэктомии появляются метахронные метастазы. Прогноз для последней группы несколько лучше, однако 5-летняя выживаемость не превышает 9 %. По данным Saitoh et al. (1982), наиболее частыми локализациями множественных метастазов являются: лёгкие (76 %), лимфатические узлы (64 %), кости (43 %), печень (41 %), ипсилатеральный и контралатеральный надпочечники (19 % и 11,5 %), контралатеральная почка (25 %), головной мозг (11,2 %). Солитарные метастазы или метастатическое поражение только одного органа имеет место только в 8—11 % случаев.

Способностью метастазировать, хотя и редко, обладают даже весьма скромные по размерам (менее 3 см в наибольшем измерении) первичные опухоли, обнаруженные в почках. В 1987 году японскими онкологами[ был описан случай, когда пациент с выявленной в его почке 8-миллиметровой карциномой (светлоклеточный вариант почечно-клеточного рака) имел уже костные метастазы и умер через 7 месяцев после выявления заболевания.

По данным проведённого в 2012 году многоцентрового кооперированного исследования с использованием базы данных, содержащей информацию о 7813 больных раком почки в России, было обнаружено 1158 больных с IV клинической стадией рака, причём отдалённые метастазы были выявлены у 1011 (87,3 %) из них. У 557 (54,1 %) пациентов наблюдались метастазы в лёгких, у 283 (28 %) — в костях, у 172 (17 %) — в нерегионарных лимфатических узлах, у 141 (13,9 %) — в печени, у 107 (10,6 %) — в контралатеральном надпочечнике и у 38 (3,8 %) — в головном мозге (у ряда больных метастазы появились в нескольких органах

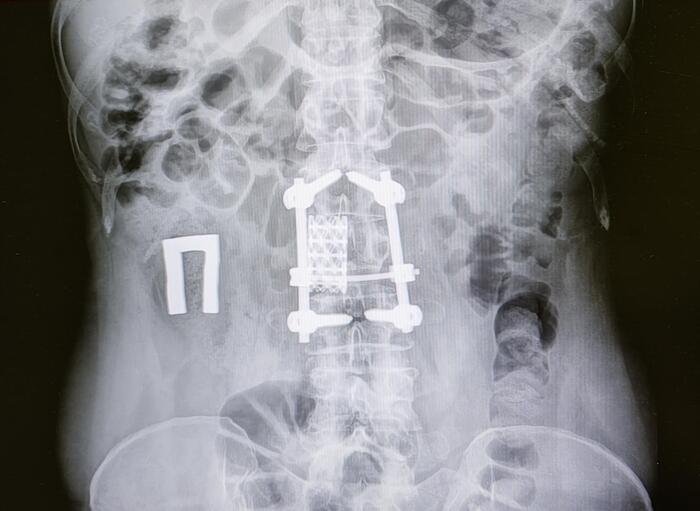

Оскольчатый перелом L2 позвонка, транспедикулярная фиксация с корпородезом MESH

В анамнезе оскольчатый перелом L2 позвонка, оперативное лечение.

Состояние после транспедикулярной фиксакции L1, L3 позвонков, люмботомия справа, с резекцией части тела L2 позвонка, передний корпородез MESH -по поводу травмы грудопоясничного отдела позвоночника с компрессионно-оскольчатым переломом L2 позвонка.

Категория годности по ст.81(Последствия переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей (переломов костей таза, лопатки, ключицы, грудины, ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, шейки бедра и бедренной кости, большеберцовой и малоберцовой костей, надколенника и других костей): а)последствия переломов, в том числе травматическая спондилопатия (болезнь Кюммеля), вывихов и переломовывихов тел позвонков после хирургического лечения с применением спондило- и корпородеза- Д(не годен к военной службе) по I, II, III графам.

Рентген цветной

Всем привет! Вопрос к знатокам, реально на рентгене получить такое изображение флешки цветное и с надписями?

А на МРТ уже можно вытянуть файлы с этой флешки на комп оператора?

Кстати взаимосвязь между ЭКГ и дефрагминтацией жестких дисков и же налажена?

П.С. Возможно я прост не знаю чего то. Пост носит развлекательный характер

Ученые Пермского Политеха улучшили способ создания 3D-модели горных пород с помощью рентгеновской томографии

Для эффективной добычи нефти нужно знать, как изнутри устроена горная порода пласта-коллектора и каковы ее свойства – пористость, проницаемость, водонасыщенность, наличие в ней трещин и каверн (крупных пустот). Для изучения этих параметров ученые извлекают керн (образец горной породы) из скважин с глубин до 3 000 метров, изготавливают из него цилиндры высотой и диаметром 30 мм и изучают с помощью рентгеновского томографа, который делает серию рентгеновских снимков образца, а затем преобразует их в 3D-модель. Такой метод позволяет исследовать горную породу без разрушения и визуализировать ее внутреннюю структуру, включая поры. Однако применение томографии для наиболее распространенных образцов керна размером 30 мм ограничено, так как размер многих пустот оказывается меньше, чем может различить томограф, а значит, невозможно исследовать образец подробно. Также трудной остается задача отделения минерального скелета горной породы от воздуха в порах и трещинах внутри образца. Ученые Пермского Политеха разработали метод, который позволяет решить данную проблему путем создания цифровых моделей керна. Для этого они написали отечественную программу, которая сама производит вычислительный эксперимент. Это позволяет точно контролировать параметры порового пространства и плотности скелета горной породы, а также наиболее достоверно интерпретировать структуры пустотного пространства по результатам рентгеновской томографии.

Статья опубликована в журнале «Георесурсы», № 4, Т. 26, 2024. Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FSNM-2023-0005).

При поиске, разведке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений необходимо знать фундаментальные свойства пород, в которых накапливаются углеводороды (они называются породами-коллекторами). От их характеристик зависят объемы извлекаемых запасов и методы добычи (например, необходимость гидроразрыва пласта). Их изучением занимаются ученые – петрофизики, а свои исследования они проводят на керне – образцах горных пород, которые извлекают из скважин при бурении.

Пористость и проницаемость – ключевые характеристики пласта. По ним можно определить, как жидкость будет двигаться, сколько нефти потенциально содержится и как легче ее извлечь. Непосредственно измерить их можно только на образцах керна. В последние годы их исследования все больше проводятся с помощью рентгеновской томографии. Трехмерные модели, полученные в результате томографии, позволяют видеть поры и трещины, измерять их размеры и форму, а также изучать минеральный состав породы, однако при этом большую проблему представляет задача определения границы между минеральным скелетом и пустотным пространством образца.

Компьютерная томография для образцов керна стандартного размера 30 на 30 мм может визуализировать только крупные пустоты. Неизученными остаются мелкие (менее 0,1 мм), от которых в немалой степени зависит, сколько нефти удастся извлечь из пласта. Предпринимаются попытки комбинировать томографию с другими способами, но такие подходы упираются в эффект масштаба из-за значительных различий в размерах изучаемых неоднородностей (от долей миллиметров до нанометров).

Для решения этих проблем ученые Пермского Политеха применили метод создания искусственных моделей (их называют цифровыми фантомами) и провели с их помощью вычислительный эксперимент.

– Компьютерное моделирование решает главную проблему – невозможность полного и достоверного измерения свойств реальных образцов. В них мы не контролируем все параметры: например, не можем заглянуть в каждую пору и измерить ее точный объем, знать плотность каждой составной части и так далее. А все это в конечном итоге необходимо для понимания того, сколько нефти может содержаться в коллекторе и как она в нем движется. Поэтому мы создали такие модели на компьютере для улучшения процесса исследования реальных образцов, – комментирует Ян Савицкий, инженер кафедры геологии нефти и газа ПНИПУ, кандидат технических наук.

– Для получения фантомов с полностью заданными параметрами мы написали программу на языке Python. С ее помощью мы разработали виртуальные образцы с разными свойствами – так, чтобы имитировать настоящий керн. При этом мелкие поры в них составляли большинство (75-95% от объема), а соотношения между долями пор крупного размера задавалось случайно. Затем мы повторили процедуру томографического исследования, как если бы мы исследовали реальные фрагменты горной породы: воспроизвели процесс получения рентгеновских 2D-снимков и из них создали трехмерную структуру. Таким образом было получено и проанализировано 124 цифровых фантома. Этот способ позволил нам сравнить характеристики исходной модели и полученной томограммы и предложить собственную модель для повышения достоверности визуализации порового пространства в образцах керна. Это улучшит оценку пористости реальных образцов по результатам рентгеновской компьютерной томографии, – рассказывает Сергей Галкин, профессор, декан горно-нефтяного факультета, доктор геолого-минералогических наук.

Модель, созданная учеными Пермского Политеха, имеет хорошее качество прогноза: применение модели прогноза граничного значения на реальных данных томографии на 46 образцах керна пластов коллекторов нефтяных месторождений Пермского края (которые не использовались для разработки модели) показало хорошее соответствие при оценке коэффициента пористости, коэффициент корреляции между фактическим и прогнозным значением r=0,751 (чем ближе значение r к 1, тем лучше корреляция).

Так исследование политехников повысит эффективность обработки результатов томографии образцов нефтегазоносных пород, а также поможет в разработке отечественных программ для анализа таких томографий.

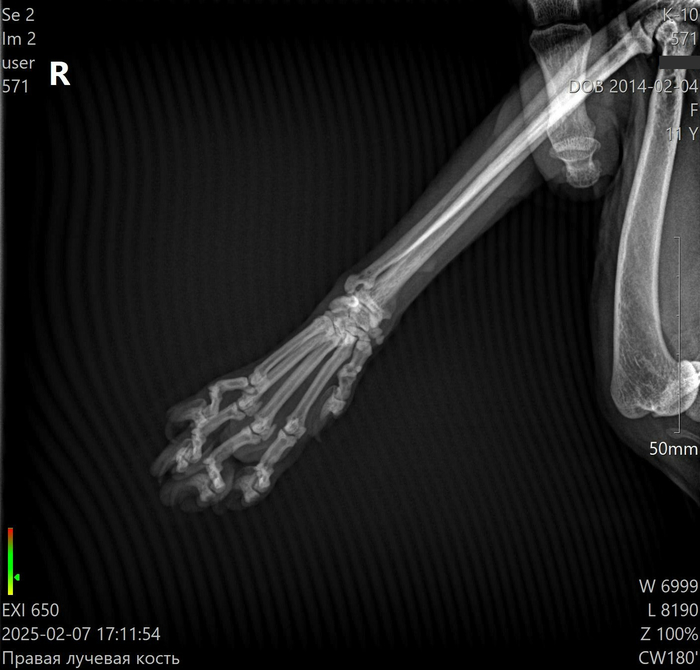

Как выглядит здоровая кошачья лапа? (На рентгене)

Существует более сотни врачебных специльностей для лечения людей. Для домашних животных же почему-то большинство считает, что достаточно одного универсального ветеринара. Конечно, это не так и ветеринары делятся по направлениям, у каждого есть слабая или сильная сторона.

Когда кошка (14 лет, питание куриной печенью) захромала мы обратились в клинику где уже лечили царапины пёселя. Ветеринар не увидела показаний к рентгену ("если бы был перелом, кошка бы не опиралась на лапу") сказав, что это ушиб или старческие изменения посоветовала комплекс для суставов и обезболивающие.

Через неделю, улучшений не было и мы съездили в ту же клинику, где уже сделали рентген. В тот день приём вела другой ветеринар. Она сразу сказала, что не дока по чтению и расшифровке снимков кошачьих лап. Девушка попыталась сравнить снимок с примером из большого рентгенологического атласа и её внимание привлекла головка лучевой кости, которая была вроде бы слишком в стороне.

Поставилии диагноз: "вывих головки лучевой кости в лучезапястном суставе" и направили к травмотологу.

По вердикту травмотолога (третьего ветеринара) кости в порядке и на своих местах. Проблема в "локтевом" суставе где непонятное новообразование или киста/капсула из-за отёка сустава.

Но всё-же, учитывая размеры города, выбор ветеринаров не то, чтобы прям большой. Поэтому, мне бы хотелось узнать ещё "четвёртое" мнение со стороны. Всё-таки запасных кошек у нас не имеется, а каждый ветеринар свой диагноз ставит пока она продолжает хромать.

Действительно ли лучевая кость должна быть так сильно в стороне?