Нейробиология уверенности в себе: как «перепрошить» мозг. Часть 2. Тестирование - по окончании полной Статьи

Полная статья уже в моем Телеграм.

Там же - немного юмора + интересные факты из книги рекордов.

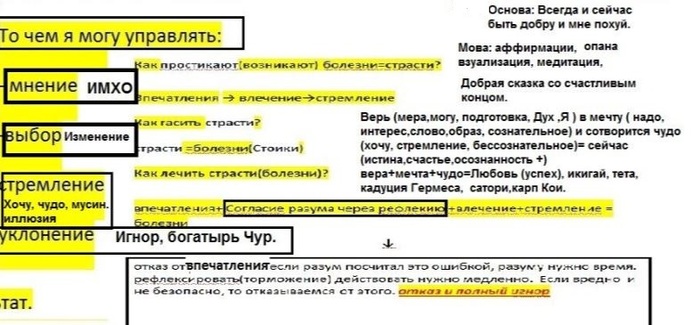

Дофамин — это не просто «гормон удовольствия», а ключевой нейромедиатор предвкушения и обучения.

Его выброс происходит не только при достижении цели, но и на этапе планирования, создавая петлю положительного подкрепления. Мозг запоминает, что даже небольшие шаги, например, решенная задача в тесте, приводят к успеху, и усиливает дофаминовый отклик на подобные действия в будущем. Учёные ещё в 1997 году обнаружили, что у обезьян дофамин выделяется уже при звуке сигнала, предвещающего еду, а не при её получении. Так формируется привычка к продуктивности.

Регулярные микро-успехи, например, ежедневные когнитивные тесты или техника 5 побед, когда каждый день фиксируются 5 завершённых дел, меняют архитектуру мозга. Миндалина, центр страха, снижает активность, когда гиппокамп фиксирует паттерн «я справляюсь». После 3-4 недель практики мозг начинает предвосхищать успех — дофамин выделяется уже при старте задачи, облегчая концентрацию.

Нейропластичность: как создать новые связи

Мозг меняется в ответ на опыт. Техника «когнитивного рефрейминга» (переосмысление неудач как опыта) укрепляет связи между ПФК и гиппокампом.

Гиппокамп — это область мозга, которая играет ключевую роль в:

Формировании памяти (особенно переход кратковременных воспоминаний в долговременные).

Навигации и пространственном мышлении (как «внутренний GPS»).

Эмоциональной регуляции (связывает события с их эмоциональной оценкой).

Когда вы переосмысливаете неудачу («когнитивный рефрейминг»), гиппокамп помогает «перезаписать» негативный опыт в нейтральный или полезный, а усиление его связей с префронтальной корой (ПФК) улучшает контроль над эмоциями и принятие решений.

Гиппокамп — как «архивариус» мозга, а ПФК — его «логический редактор». Их совместная работа делает опыт осмысленным.

В эксперименте Массачусетского технологического института участники, ежедневно записывавшие 3 «малые победы», через месяц демонстрировали снижение активности миндалины на 27%.

Следует отметить, что для нейропластичности критичны:

Омега-3 (рыба, орехи) — строительный материал для нейронов.

Глубокий сон (фаза REM) — время «перезаписи» негативных шаблонов.

Другой эксперимент «Как мозг адаптируется к новым навыкам под давлением».

Участники (студенты) учились жонглировать, одновременно выполняя когнитивные тесты на память и внимание, был проведен для изучения влияния моторного обучения на когнитивные функции.

Участники эксперимента были разделены на две группы: группу жонглирования и контрольную группу. Группа жонглирования должна была научиться жонглировать тремя мячами в течение трех месяцев, в то время как контрольная группа не получала никаких заданий по жонглированию.

В ходе эксперимента участники обеих групп проходили когнитивные тесты на память и внимание до и после трехмесячного периода. Тесты включали в себя оценку рабочей памяти, внимания и других когнитивных функций.

Результат:

У «многозадачников» за 6 недель увеличился объем серого вещества не только в моторной коре (как у контрольной группы), но и в префронтальной коре (ПФК) — области, отвечающей за планирование и самоконтроль. Группа жонглирования продемонстрировала значительное улучшение в когнитивных тестах на память и внимание по сравнению с контрольной группой.

Это доказало, что обучение в условиях стресса ускоряет нейропластичность.

Метод «обучения с нагрузкой» (например, изучение языка с таймером) эффективнее традиционного.

Вывод:

Эксперимент подтвердил гипотезу «стресс - адаптация»: умеренный стресс не разрушает мозг, а стимулирует его рост.

Мозг можно «прокачать» как мышцу, если дозировать нагрузку.

Плохо: хронический стресс (дедлайны 24/7) – истощает ПФК;

Хорошо: короткие «стресс-сессии» (например, 10 минут на принятие решения) – укрепляют ПФК.

последует Продолжение.