Русские моряки на краю Первой мировой. Гибель "Жемчуга"

15 (28) октября 1914 г., у берегов Малайзии, очень далекой от основных фронтов Первой мировой войны и, тем не менее, ставшей свидетельницей одного из ее морских сражений, во время дерзкого набега германского рейдера "Эмден" на бухту Пенанг ПОГИБ КРЕЙСЕР 2-го ранга "ЖЕМЧУГ" Российского императорского флота.

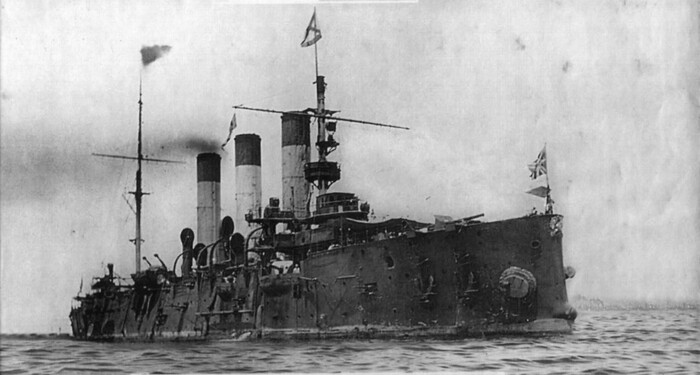

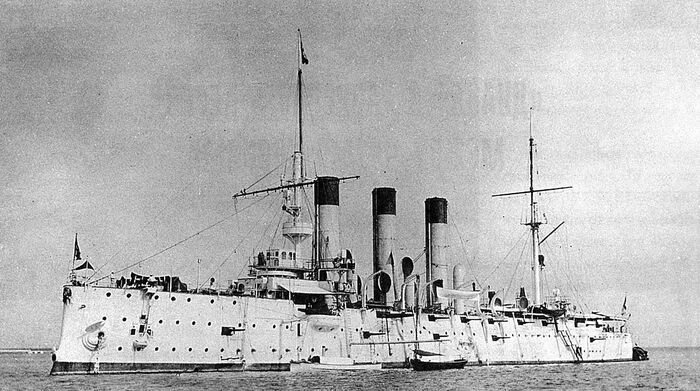

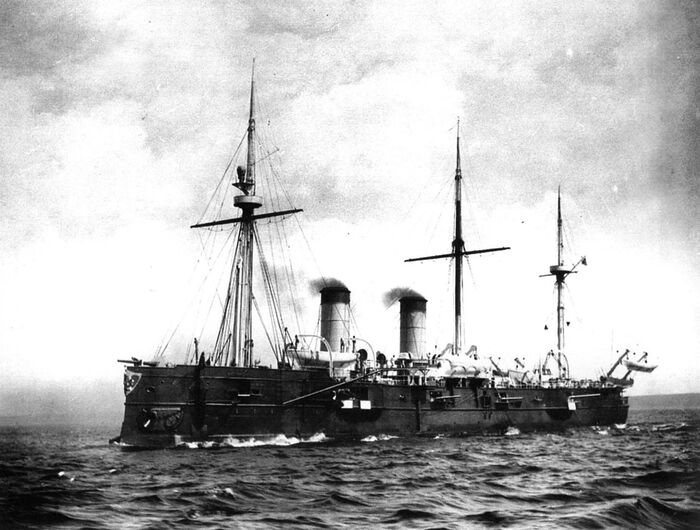

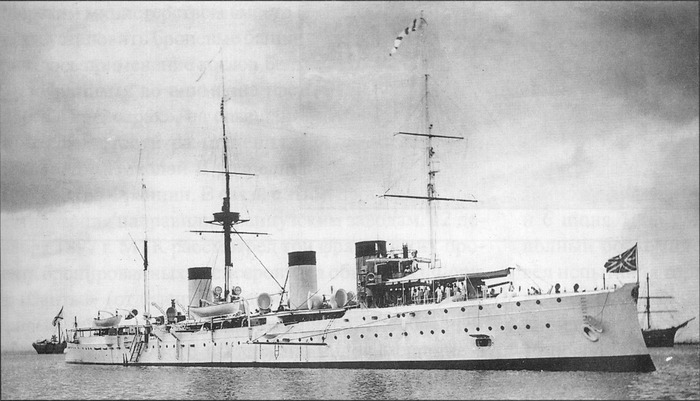

Боевой российский бронепалубный крейсер, вырвавшийся из огня Цусимского сражения с отрядом крейсеров адмирала Энквиста, флагман Сибирской флотилии (1911), встретил врага беспечно дремавшим на якоре на рейде Пенанга, с неподготовленной к бою артиллерией, с угашенными котлами и... без командира на борту! И погиб.

О несчастном сражении 28 октября 1914 г. в бухте Пенанг написано достаточно, чтобы еще раз подробно останавливаться на предыстории этих событиях. Поэтому перейдем непосредственно к представлению участников этой морской драмы.

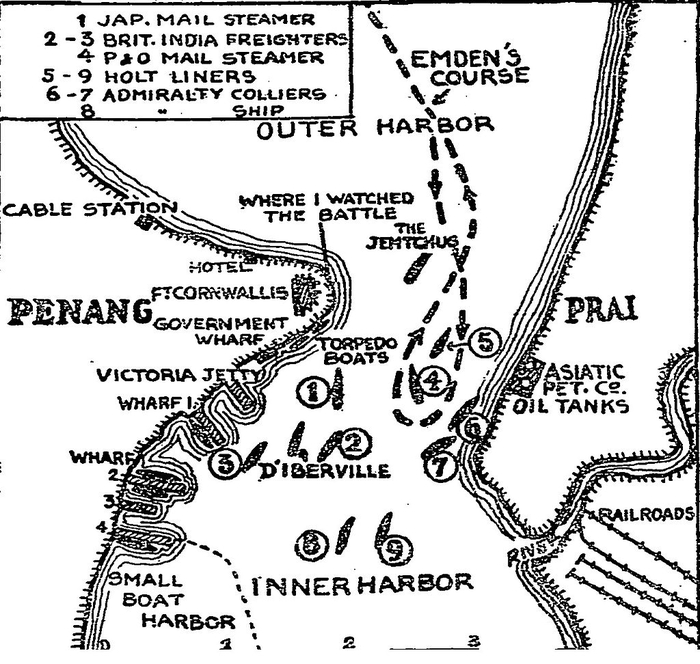

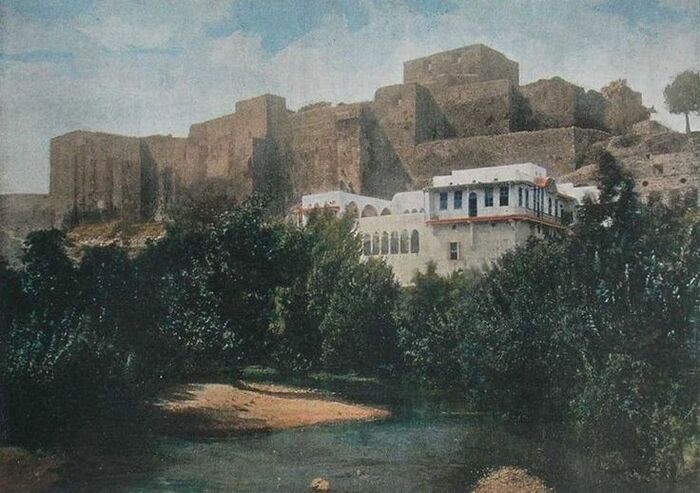

Бухта Пенанга, острова у северо-западного побережья п-ва Малакка, находившаяся тогда во владении Британской империи, важный торговый порт в Малаккском проливе.

"И в таком раю они друг-друга снарядами фаршировали!" - написал один из современных авторов, рассказывая об этом сражении... Кстати, у него очень толковый рассказ в жанре военно-исторического фарса ;)

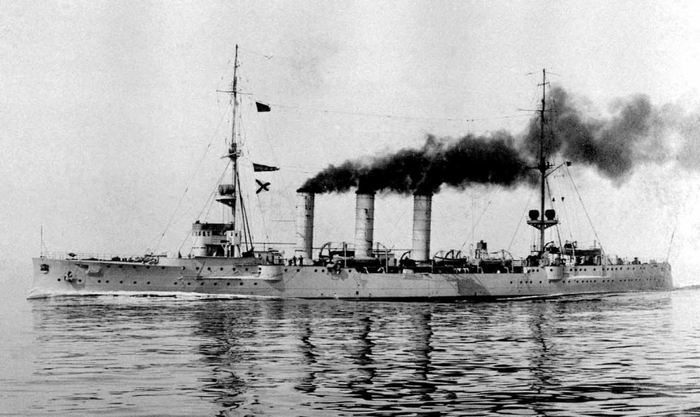

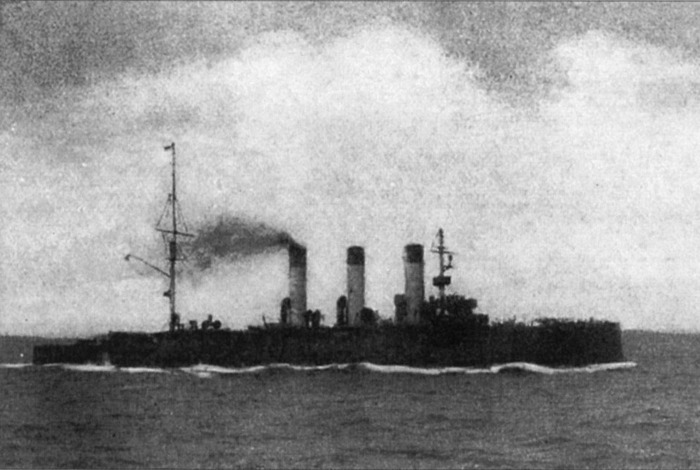

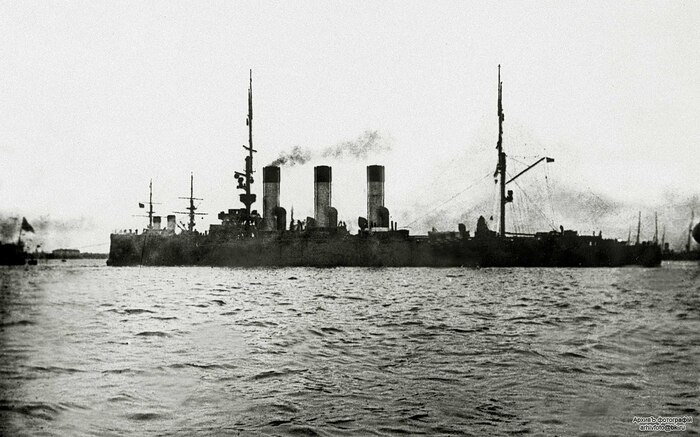

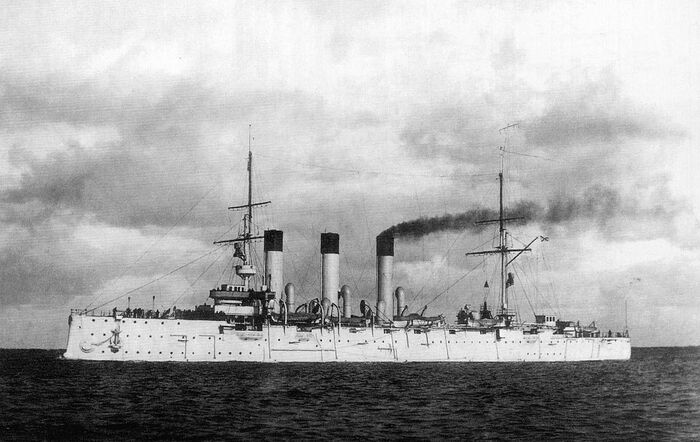

Германский бронепалубный крейсер "Эмден" (SMS "Emden"), самый, пожалуй, знаменитый из плеяды корсаров Первой мировой, с августа 1914 г. "наводивший шорох" на британское судоходство в Индийском заливе.

Десять 105-мм и пять 52-мм орудий, два торпедных аппарата (именно они и нанесут "Жемчугу" смертельный удар), броня от 20-30-мм (палуба) до 100-мм (боевая рубка), максимальная скорость до 24 узлов.

За время своего крейсерства "Эмден" затопил или захватил 23 торговых судна (преимущественно британских, но 4 августа 1914 г. ему попался и пароход российского Добровольного флота "Рязань"), однако никто из экипажей и пассажиров при этом не пострадал, все они принимались на борт "с вещами" и при первой возможности отпускались на свободу со встреченными нейтральными судами.

Однако корабль - это просто машина, пусть даже очень совершенная и чертовски красивая.

Благородство - человеческая черта.

Командира "Эмдена" корветтен-капитана Карла Фридриха Макса фон Мюллера британцы действительно называли "благородным (gentelmanry) врагом". Правда, уже побежденного и сидящего в плену, а до этого предпочитали величать просто "проклятым пиратом".

Несколько необычное фото для командира крейсера - с невестой и пережившими войну боевыми товарищами по "Эмдену" в 1920 г. За три года до смерти - считается, фон Мюллера доконала подцепленная в плену малярия...

Наверное, на самом деле он был и жесткий командир, и карьерист (вообще характерные для германского офицерского корпуса черты), но при этом смелый талантливый моряк, не лишенный некоторой человечности.

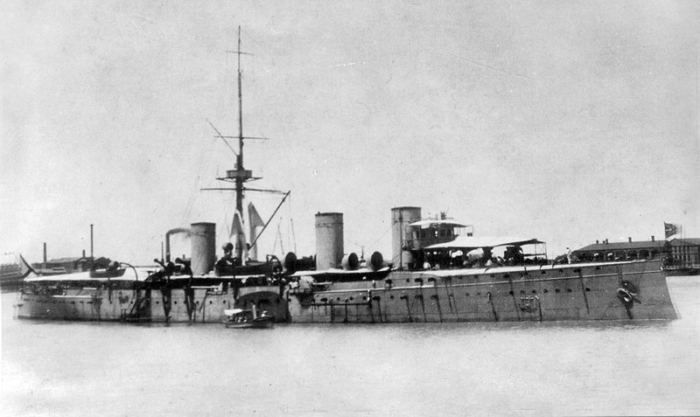

Крейсер 2-го ранга "Жемчуг" Российского императорского флота был уже представлен... Главный калибр: восемь мощных 120-мм орудий (в равном бою да при точной стрельбе - "кердык" немцу!), девять стволов вспомогательного калибра, три торпедных аппарата. Бронирование слабовато: 30-50 мм.

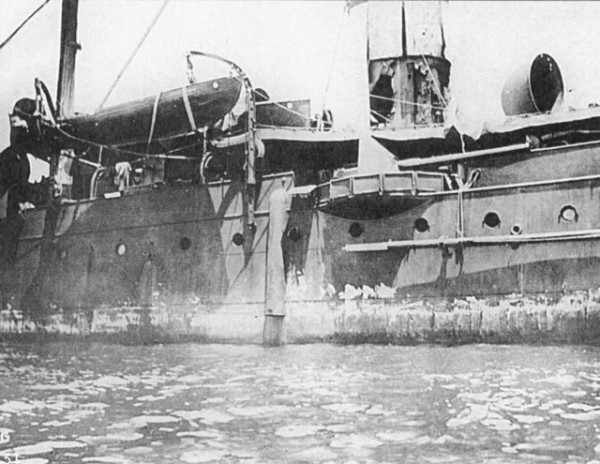

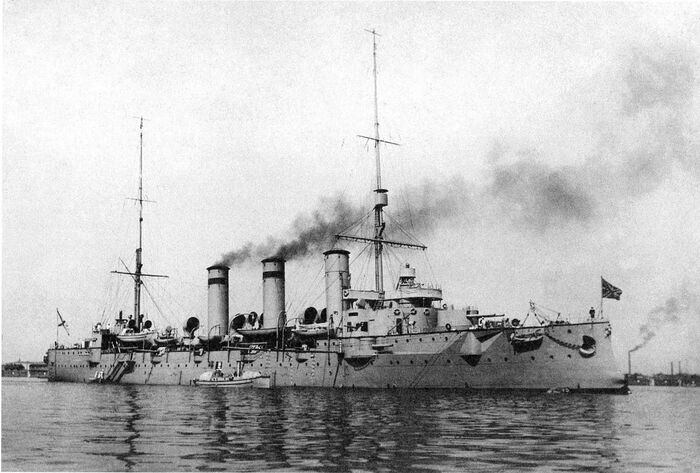

С началом войны совместно с крейсером "Аскольд" вошел в состав союзнической эскадры британского адмирала Т.Джеррама для охраны судоходства Антанты. Есть версия, что здесь "Жемчуг" заснят после патрулирования в сентябре 1914 г. в Сингапуре, откуда и вышел в свой последний поход - в Пенанг.

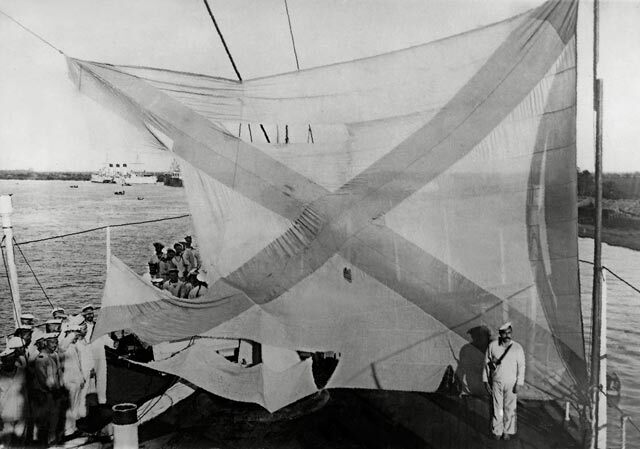

Кстати, про "Эмден" "под русским флагом" - гг. петроградские журналисты явно перегибают палку. Германский крейсер вел бой под своим собственным.

А вот четвертая фальшивая труба, сделавшая его похожим на британские крейсера класса "Ярмут" и обманувшая бдительность французской брандвахты на входе в Пенанг действительно была - военные моряки всех стран мастера на такие "обманки".

"Жемчуг", как это не досадно признать, погиб по своей беспечности.

Вот что рассказывал артиллерист крейсера лейтенант Ю.Рыбалтовский, кстати, если не герой этого боя, то по крайней мере признанный смельчак, так что щадить свое самолюбие ему незачем:

«Обстановка была полу-мирная. Вражеский австро-германский флот скрывался далеко в Европе в своих базах. Тихоокеанская немецкая эскадра пробивалась на родину и находилась где-то у берегов Ю.Америки. Единственной угрозой был крейсер “Эмден”, блуждавший где-то в водах Индийского океана, но по сведениям английской контрразведки он находился, во всяком случае, не ближе тысячи миль от Пенанга».

Да и сам Пенанг, шумный богатый порт у живописной бухты, заполненной торговыми судами, производил впечатление совершенно мирного города. Маяки, входные и створные огни приветливо светились, здания не были затемнены, "купцы" стояли освещенными, с включенными якорными огнями.

Впоследствии в британской прессе раздавались голоса, что, не подготовив Пенанг к войне в угоду интересам торгового судоходства, колониальная администрация сама проложила в него смертоносный курс "Эмдена".

Изумительное спокойствие демонстрировало и британское военно-морское командование.

Командир "Жемчуга" капитан 2-го ранга И.А.Черкасов запросил у британского адмирала Джеррама разрешения на переборку машин и щелочение котлов, износившихся после долгого плавания - и получил его!

А что, стоянка же совершенно безопасна!

Она и воспринималась экипажем российского крейсера как отдых после утомительных и безрезультатных патрулирований в поисках неуловимого "немца".

Котлы (кроме одного) были угашены, и "Жемчуг" остался фактически без хода и без нормального энергоснабжения, а ведь именно электричество приводило в действие корабельные помпы и подавало из элеваторов снаряды!

Но сваливать всю вину на британцев нельзя. Не только потому, что офицер связи Royal Navy на "Жемчуге" лейтенант Моунд "все уши прожужжал и изрядно надоел" офицерам крейсера (и местному штабу гарнизона) с постоянными предупреждениями: "Пенанг в таком виде - потенциальная ловушка, не расслабляйтесь!"

Но и еще по одной важнейшей причине: человек, отвечающий за боеготовность и безопасность боевого корабля, отвечающий за все на борту, где он "царь, бог и воинский начальник" - это его командир!

Позвольте представить - капитан 2-го ранга барон И.А.Черкасов:

Приятное открытое лице, несколько мягкое, быть может.

Наверняка считался неплохим командиром. Был храбр и умел отвечать за свои поступки - мы это еще увидим.

Но "кавторанга" в ту роковую ночь на 28 октября увел с борта непреодолимый "человеческий фактор" - он любил свою жену! Супруга командира за тридевять морей, презрев угрозу германского рейдерства, прибыла в Пенанг и ждала его на берегу, в отеле. Жаль, не удалось найти фотографий этой женщины, которой, наверное, казалось, что она свершает подвиг любви. А получилось по старой морской пословице: "Баба на флоте - к несчастью!"

Спускалась душная ночь с 27 на 28 октября 1914 г.

Командир передал "бразды правления" старшему офицеру капитан-лейтенанту Н.Кулибину, вскочил в катер и полетел на крыльях любви - прямо в страстные объятия супруги.

Старпом немного позавидовал, приказал на всякий случай зарядить два орудия, направленных в сторону внешнего рейда (грамотно, но мало), поднять к ним на палубу по пять зарядов (просто мало!), выкурил на мостике папироску и пошел спать.

На "Жемчуге" сыграли отбой.

Утомленные работой матросы, позевывая, забирались на пробковые матрасы в своих койках-гамаках и задавали могучего храпака. Со спокойной совестью тружеников и воинов, честно закончивших день забот, хорошо спится. Уж они-то точно не несут ни малой доли вины!

Вахтенный офицер, молодой мичман Сипайло, всматривался в блиставший мирными огнями сумрак южной ночи и, наверное, вспоминал кого-то, мечтал о чем-то... Жить ему оставалось до утра.

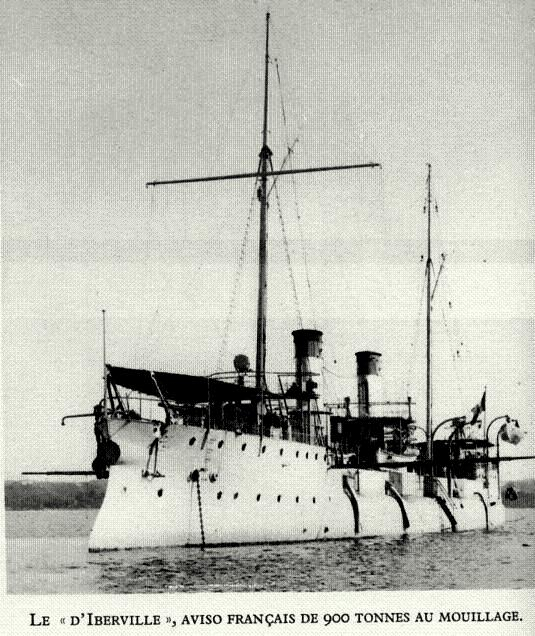

В Пенанге стоял отряд союзных французских кораблей. На внутреннем рейде на якорях находились авизо "Д'Ибервилль" (aviso-torpilleur D'Iberville), корабль немолодой (1893 г.) и не очень мощный (одно 100-мм орудие и шесть торпедных труб, остальная артиллерия - 65-47 мм), к тому же тоже щелочевавший котлы, а также миноносец "Фронда".

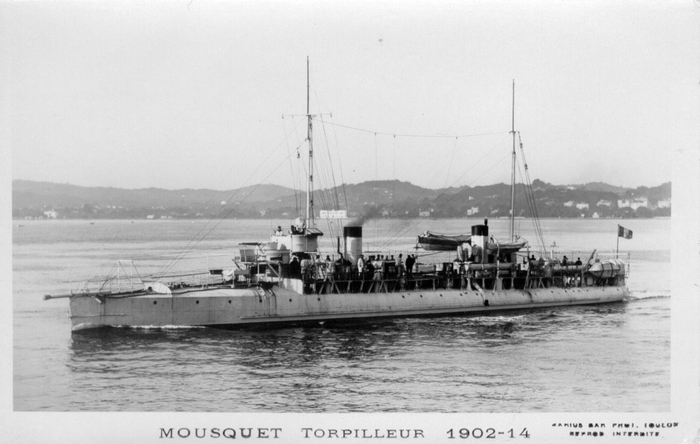

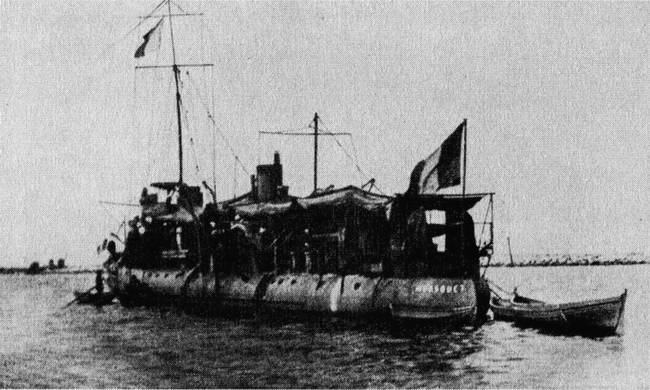

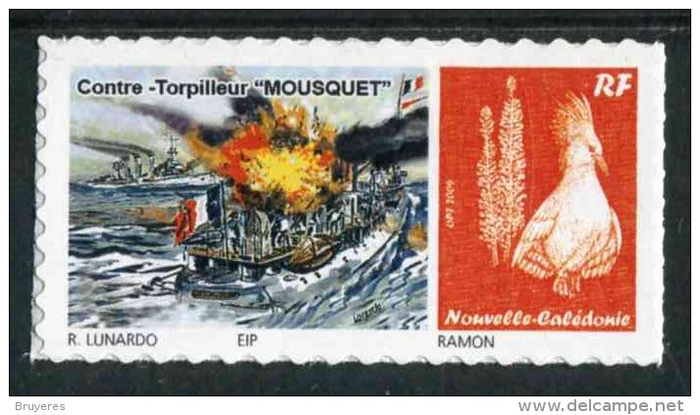

Брандвахту у входа в залив в ту ночь несли два эскадренных миноносца (contre-torpilleur) класса "Аркебуз" - геройски погибший "Мушкет" (Mousquet) и не догнавший "немца" "Пистолет" (Pistolet).

На каждом по два торпедных аппарата, по одному 65-мм и по шесть 47-мм орудий. Скорость (их главное оружие после торпед) - 30 узлов.

Командир "Мушкета" lieutenant de vaisseau (аналог капитан-лейтенанта в Российском флоте) Félix Alexandre Jules Théroinne, честно погибший в этом бою, но командовавший небезупречно

Дальнейший ход событий слишком хорошо известен, чтобы еще раз пересказывать подробно, как "Эмден", принятый за британский крейсер, в предрассветных сумерках 28 октября вошел в спящую бухту, даже не будучи вызван брандвахтой.

Как он с "пистолетной" дистанции в 5 кабельтовых (около 900 метров) поразил русский крейсер торпедой и накрыл артиллерийским огнем...

Каким страшным было пробуждение матросов среди грохота, пламени и смерти...

Как офицеры метались, пытаясь что-то сделать (а что они могли сделать на фактически выведенном из строя еще до боя корабле?!)...

Как не нашли ключей от артиллерийских погребов и ломали двери топорами...

Как механик наощупь в кромешной тьме выводил людей из заливаемого водой машинного отделения, а раненых несли на руках...

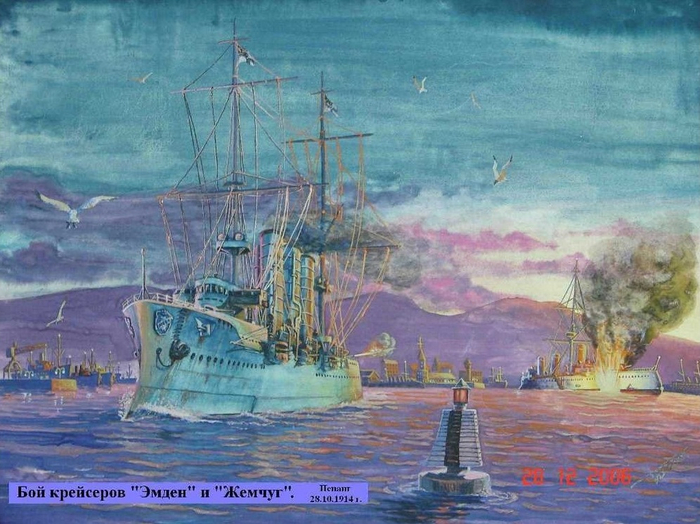

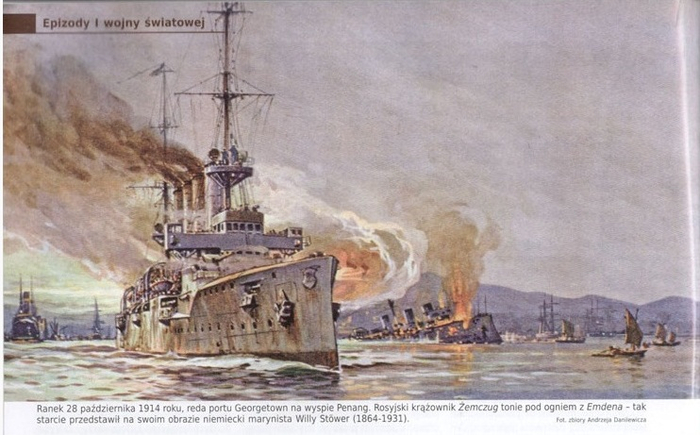

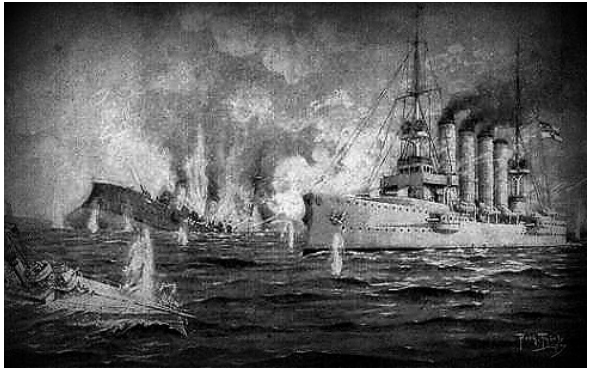

Так увидели гибель "Жемчуга" в бою с "Эмденом" разные художники-маринисты:

С большей или меньшей степенью патетики, но и так видно: "Эмден" стреляет, а "Жемчуг" тонет...

Впрочем, "Жемчуг" тоже стрелял. Артиллерист крейсера лейтенант Рыбалтовский, выскочив на палубу тяжело поврежденного корабля, понял, что организовать централизованное управление артиллерийским огнем уже не удастся. Среди хаоса и паники он сделал единственное, что еще мог: сам встал к орудию - одному из двух изготовленных к бою. Ему удалось произвести, по разным данным, шесть или семь выстрелов.

Из второго орудия выстрелил вахтенный офицер мичман Сипайло, но сразу после этого был убит.

Рыбалтовский, между прочим, утверждал, что добился двух попаданий в "Эмден". В вахтенном журнале германского крейсера и очевидцами этот факт, увы, не подтвержден.

Однако разгромить британские торговые суда, стоявшие на рейде, "Эмдену" так и не удалось. Взбудораженный канонадой, на всех порах в бухту мчался исправлять свой "косяк" храбрый миноносец "Мушкет", и немецкий рейдер был вынужден повернуть обратно, навстречу новому бою.

А "купцов" остались увлеченно громить со своих якорных стоянок французские авизо и миноносец, открывшие по ним огонь, приняв в утреннем тумане за атакующего неприятеля.

Впрочем, когда ошибка выяснилась, французские моряки не очень-то переживали: ведь им предоставилась удачная возможность безнаказанно пострелять по ненавистным "ростбифам"!

"Вы нам за Жанну д'Арк и Ватерлоо ответите, гады!!"

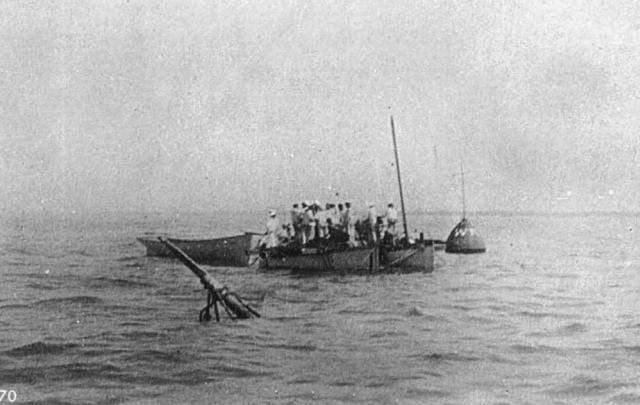

На обратном пути "Эмден" всадил в умирающий "Жемчуг" еще одну торпеду. После этого на русском крейсере произошел взрыв артиллерийских погребов, "желтое пламя и обломки взметнулись выше мачты" (вспоминали очевидцы), несчастный "Жемчуг" разломился надвое и быстро затонул. Уцелевшие члены экипажа спасались, кто как мог, и помогали, кто кому мог...

Верхушка мачты "Жемчуга" осталась видна на водой... В шлюпках - пережившие гибель корабля русские моряки, прощаются со своим крейсером

Из команды погибли 86 человек, 250, включая 112 раненых, были спасены.

Среди убитых и утонувших был только один офицер - молодой храбрый мичман Сипайло, среди раненых - трое.

Гибель "Жемчуга" - один из редких в истории Российского императорского флота случаев боевой потери корабля, при которой погибло множество нижних чинов, а подавляющее большинство офицеров остались в живых. Что бы ни было известно о сословных проблемах взаимоотношений между чинами в дореволюционном русском флоте, и офицеры-дворяне, и офицеры-разночинцы (каковых, впрочем, до Первой мировой было немного) считали бесчестьем не разделить судьбу своих матросов.

Французский миноносец "Мушкет" сражался храбро, но недолго.

У его командира был реальный шанс поразить "Эмден", если бы он сразу вышел в торпедную атаку. Но француз принял врага за союзника (опять роковой обман из-за четвертой фальшивой трубы!), начал обходить - и попал под сосредоточенный огонь рейдера.

Первым же попаданием был смертельно ранен командир "Мушкета", а потом 105-мм орудия немцев быстро отправили маленького "француза" на дно.

Германская пропагандистская картинка на ту же тему (там еще и "Жемчуг" тонет на заднем плане, для значительности)

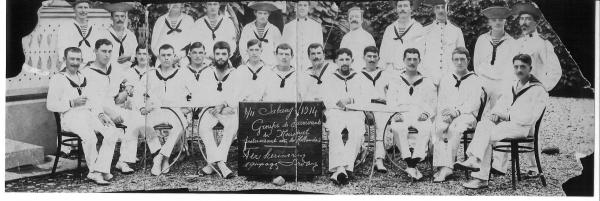

В бою погибли 30 французских моряков, в т.ч. все офицеры, кроме одного. 36 выживших были приняты на борт "Эмденом". Там трое из них скончались от ран, а остальных "тевтонский рыцарь" фон Мюллер счел возможным 30 октября отпустить с "пощаженным" британским пароходом "Ньюборн". Предварительно заставив их подписать отказ от дальнейшего участия в боевых действиях, за что по возвращению из плена французские моряки получили серьезные служебные неприятности.

Французский миноносец "Пистолет", появившийся в районе боя, когда все было кончено, начал преследовать уходящий "Эмден", но вскоре отстал из-за неисправности машин.

Возможно, к счастью для себя.

Российский императорский флот провел тщательное расследование гибели "Жемчуга". С заключением следственной комиссии можно познакомиться ниже текста этого материала.

Командир и старпом крейсера, несомненно несущие огромную степень вины за трагедию, однако и сами - жертвы безжалостных обстоятельств войны, не могли избежать ответственности.

Их наказание в конечном итоге оказалось суровым, но дающим шанс сохранить честь и вернуть чин: разжалование в рядовые и отправка на фронт.

"Дальнейшая судьба разжалованных морских офицеров сложилась следующим образом. Матрос 2-й статьи Иван Черкасов воевал на Кавказском фронте в составе озерной флотилии, был награжден солдатским Георгиевским крестом и в апреле 1917 года восстановлен в чине капитана 2 ранга. Скончался он во Франции в марте 1942 года. Матрос Николай Кулибин воевал в ударном батальоне особой морской бригады на Двинском участке Северо-Западного фронта. В ходе боев, руководя подвижным пулеметным расчетом, Кулибин неоднократно отличился – получил звание унтер-офицера и был награжден солдатскими Георгиевскими крестами 4 и 3 степеней. За проявленные отличия, в сентябре 1916 г. по ходатайству командующего Балтийским флотом перед Императором Кулибину были возвращены все его прежние боевые награды, он был восстановлен в прежнем чине, а вскоре – произведен в капитаны 2-го ранга. Скончался Кулибин летом 1918 года от последствий тяжелого ранения, полученного в революционные дни в феврале 1917 года, когда в него несколько раз выстрелил взбунтовавшийся матрос." (Из статьи: "Застигнутый врасплох", http://http//ruskline.ru/history/2014/10/30/zastignutyj_vrasploh/)

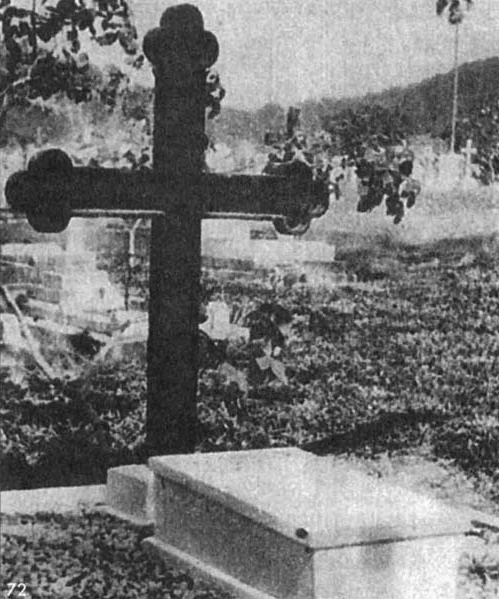

Погибшие моряки с крейсера "Жемчуг", тела которых отдало море, упокоились в братской могиле на христианском кладбище Пенанга. Экипаж русского вспомогательного крейсера "Орел", проводившего водолазные работы на месте затопления "Жемчуга", в 1915 г. установил там скромный и суровый памятник: чугунный крест.

На протяжении столетия он тщательно реставрировался прибывавшими в Пенанг нашими соотечественниками, в том числе - советскими военными моряками.

Стоит и поныне:

Неподалеку от него находится могила французского офицера с "Мушкета", погибшего в том же бою.

Союзники и в смерти...

Что же касается "Эмдена", то набег на Пенанг стал фактически последним аккордом его пиратских приключений.

9 ноября 1014 г. у острова Дирекция Кокосовых островов он был настигнут и после ожесточенного боя уничтожен австралийским крейсером "Сидней" (HMAS "Sydney").

________________________________________________________________________Михаил Кожемякин

Гибель крейсера «Жемчуг» (из материалов следственной комиссии).

Гибель крейсера «Жемчуг» от торпед крейсера «Эмден» в ночь с 14 на 15 октября на рейде Пенанга.

Крейсер «Жемчуг», находившийся вместе с крейсером «Аскольд» к началу войны в составе морских сил Дальнего Востока во Владивостоке, ввиду недостатка у союзников крейсерских сил для защиты торговли и борьбы с немецкими крейсерами, был включен в состав английской эскадры, охранявшей северо-восточную часть Индийского океана и район Зондского архипелага, где в этот период оперировал германский крейсер «Эмден».

За период с середины августа по 13 октября крейсер «Жемчуг» выполнил ряд поручений по конвоированию военных транспортов и торговых судов и по осмотру различных районов и групп островов архипелага в поисках крейсера «Эмден» и его угольщиков.

Вернувшись 13 (26) октября 1914 года в Пенанг из своего последнего похода к Никобарским и Андамским островам, «Жемчуг» получил разрешение произвести переборку механизмов и чистку котлов, Несмотря на то, что Пенанг являлся незащищенной якорной стоянкой, где все меры охранения сводились к высылке в море для дозора одного миноносца, командир «Жемчуга» капитан 2 ранга барон Черкасов, вопреки предупреждениям местных портовых властей, не нашел нужным обеспечить корабль необходимыми мероприятиями по повышению бдительности и усилению его боеготовности на случай нападения противника.

Считая, что при появлении последнего он будет своевременно предупрежден местным командованием, командир крейсера, ссылаясь на нездоровье, съехал на берег в гостиницу, оставив корабль на старшего офицера и не обеспечив на крейсере боевой готовности в условиях стоянки на незащищенном рейде.

Съезд командира на берег создал на корабле представление, что стоянка в Пенанге является периодом отдыха после походов, и это не замедлило сказаться на всем режиме наружной службы корабля, его боеготовности и бдительности. Положение крейсера на рейде кормой ко входу из-за отсутствия шпринга не позволяло в любой момент открыть огонь по входу всем бортом, служба неслась «по-якорному», и хотя орудия, обращенные к выходу, были «на всякий случай» заряжены, но личный состав их не находился в полной готовности. При этом корабль стоял ночью с якорными огнями. На «Жемчуге» велось щелочение котлов, и все котлы, кроме трех, были вскрыты, чтобы с раннего утра приступить к чистке трубок.

В момент подхода «Эмдена» с вахты было доложено старшему офицеру о трехтрубном, а затем вторично о четырехтрубном крейсере, что и вызвало его желание посмотреть лично и проверить идущий корабль. Он встал и начал одеваться, чтобы выйти на верхнюю палубу, как вдруг послышались орудийные залпы. Все остальные офицеры находились в каютах.

Взрывом торпеды с «Эмдена» были затоплены: кормовая машина, 6-я кочегарка, кормовые патронные погреба, разрушен лазарет и командирская каюта. Проходя мимо «Жемчуга», «Эмден» стрелял залпами по шкафуту, после чего сосредоточил огонь по носовой части.

Развернувшись, неприятельский крейсер выпустил вторую торпеду, попавшую в носовой отсек «Жемчуга». От взрыва торпеды взорвался носовой патронный погреб. Одним из залпов был сбит вельбот № 2, выведено из действия 6-е орудие и заклинено 4-е. После взрыва погреба на полубаке было уничтожено баковое орудие, а кормовое осело и не могло вращаться. На палубе находилось много убитых и раненых. Взрывом и снарядами перебило паровые трубы, водоотливные средства не действовали и электрическое освещение погасло. С момента начала атаки личным составом овладела паника, усугублявшаяся растерянностью командного состава. Когда старший офицер вышел на верхнюю палубу, он увидел дым и пар у кормового элеватора, идущие из люка. Опасаясь взрыва погребов, он приказал их затопить. Необходимо отметить, что, даже осознав происходящее, старший офицер не отдал приказание играть боевую тревогу, и, оставаясь свидетелем событий, ходил по верхней палубе, отдавая ряд не имевших значения распоряжений.

Инициатива открытия погребов для подачи снарядов к орудиям принадлежала одному из матросов, обратившемуся к старшему офицеру за ключами. Последний отправился в каюту, но ключей на обычном месте не оказалось, так как каюта была разрушена. После бесплодных поисков их на палубе, он приказал ломать замки погребов. В дальнейшем, выйдя снова наверх, старший офицер находился на шканцах, когда раздался взрыв второй торпеды в носовой части. Крейсер вздрогнул, и весь бак был засыпан осколками. «Жемчуг» стал садиться носом и валиться на правый борт.

Попытки офицера-ревизора достать снаряды для отражения атаки закончились неудачей, потому что погреба были заперты, а взломать замки не удалось.

Войдя в кают-компанию, наполненную удушливыми газами, ревизор начал искать предметы для взлома замков и выбрал шток от вентилятора. Позже, находясь на верхней палубе, он пытался освободить одну из пушек от висящего на ней вельбота, как вдруг послышался оглушительный взрыв. Пламя характерного желтого цвета, какое бывает при горении бездымного пороха, взвилось выше клотика мачты. Это был взрыв носового погреба. Всевозможные осколки посыпались на палубу. Видевшие эту картину утверждали, что крен корабля в это время был не менее 15 градусов, причем он быстро увеличивался, так что личному составу пришлось держаться, чтобы стоять на палубе; корма сильно поднималась. Вода начала заливать верхнюю палубу, людей смывало волной, а крейсер захлестывало все больше и больше. После взрыва старший инженер-механик, выбежав из каюты, бросился в машинное отделение. Он приказал зажечь масляное освещение, так как электричество погасло, и внизу было совершенно темно. Вспомнив, что все котлы открыты для чистки, он решил, что ему незачем идти в машину.

В это время ему доложили, что дежурная 3-я кочегарка уже затоплена. Ища пробоину, он шел навстречу бегущей воде и пробрался в развороченную командирскую каюту, где вода стояла по колено. Место поступления воды находилось в командирской спальне. Проверив, не остались ли люди в машинном отделение, и убедившись, что все они вышли, инженер-механик направился к левому трапу. В это время корма сильно поднялась с креном на правый борт. Ввиду погружения корабля старший инженер-механик прыгнул с палубы в воду. Отплыв от корабля и оглянувшись, увидел, что от крейсера видна над водой лишь одна мачта.

Разбуженный взрывом младший инженер-механик, не одеваясь, выскочил из каюты, чтобы бежать в машину. Однако, сообразив, что проникновение в машину бесцельно, так как она не прогрета и хода дать не может, он решил спуститься в кочегарку, чтобы развести пары. Спустившись в темноте в кочегарное отделение, он почувствовал под ногами воду. Оказалось, что шахту уже залило водой. Спустившись затем в другую кочегарку, он обнаружил и в ней воду. Люди, находившиеся там, были частью ранены, остальные, охваченные паникой, бесцельно бегали, не предпринимая каких-либо мер борьбы за живучесть корабля и собственного спасения.

Через несколько минут в помещении почувствовался глухой удар, крейсер содрогнулся. И вода в отделении сразу стала прибывать, так что уровень ее быстро повысился почти до колен. Крейсер сильно накренился. Видя неизбежность гибели корабля, младший инженер-механик разрешил личному составу, находившемуся в кочегарке, подниматься наверх. Выскочив на верхнюю палубу и взглянув за борт, он увидел, что вода уже вливается в иллюминаторы кают-компании. Крейсер быстро пошел ко дну с креном около 40 градусов, образовав большой водоворот. Вахтенный начальник, давая показания по вопросу гибели «Жемчуга», подтвердил, что корабль к отражению атаки готов не был. На верхнюю палубу было вынесено всего около — 12 снарядов; заряженными были орудия № 1 и № 6, однако огня из них открыть не успели. Штурман «Жемчуга», находясь уже на верхней палубе и увидев проходящий «Эмден», решил открыть по нему артиллерийский огонь, но пушка была заклинена, а замок ее был открыт. Офицер бросился к кранцу, где должны были находиться снаряды первых выстрелов, но их там не оказалось.

Вскоре он услышал ответную стрельбу «Жемчуга», но из других орудий. Артиллерийский офицер, выбежавший на верхнюю палубу, считал, что «управлять огнем на столь малой дистанции было излишне, обстановка же требовала немедленного открытия огня». Он открыл огонь из кормового орудия, успев дать только 3 выстрела. Когда «Эмден» развернулся и проходил обратным галсом, артиллерийский офицер дал еще 3-4 выстрела, но в этот момент произошел второй взрыв, корабль подпрыгнул и начал валиться на правый борт.

Весь эпизод длился не более 4-5 минут. Минный офицер, выбежав на шкафут, направился к полубаку, чтобы проникнуть в отделение торпедных аппаратов и приготовить вынутые из аппаратов, торпеды, но это ему не удалось, так как оттуда шел черный густой дым и огонь, вырвавшийся из входного люка и носового элеватора. Проход оказался заваленным грудой каких-то обломков. Желая выяснить по переговорным трубам, что успела сделать прислуга аппаратов, он взобрался на полубак, но в это время «Эмден» дал залп по полубаку. Одним из обломков его ударило в бедро, и он упал на палубу.

Следствием было установлено, что из-за отсутствия ключей от погребов их пытались вскрыть топором. В это время в помещение подачи сквозь дыры переборок из кормовой машины уже вливалась вода, которая быстро заполнила помещение, так что людям пришлось выйти, задраив дверь. Когда замок у погреба был открыт, оттуда успели подать лишь два патрона. К этому времени положение «Жемчуга» было настолько критическим, что на верхней палубе уже слышались крики: «Спасайся, кто может!»

Погибли: 1 офицер и 81 человек команды. Ранены: 3 офицера и 112 человек команды. Всего вышло из строя 55,63 процента экипажа. По прибытии в Россию, командир корабля и старший офицер были преданы суду, приговорившему их к разжалованию в матросы".

(Цитируется по книге К.П.Пузыревского «Повреждения кораблей от подводных взрывов и борьба за живучесть».Л.-М., 1938 г.)