Куйаба-Ладога. Морской порт и главная артерия державы Руси Яра/Европы

Глава 1. Норма четырнадцати дней и морской фасад Руси на Ладоге

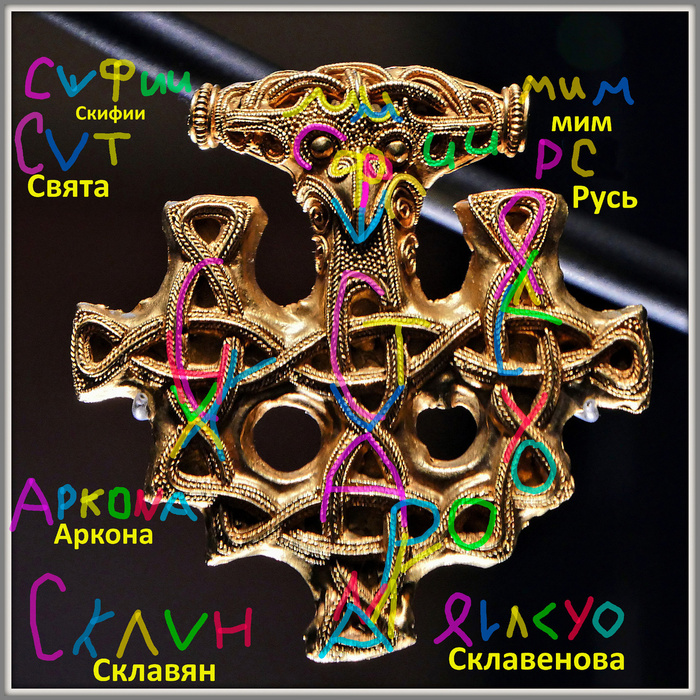

Надписи "Аркона", "Русь Склавян", "Склавенова Русь", "Мим Руси Скифии", "Свята Русь" на амулете-подвеске в виде молота Тора из клада на острове Хиддензее, Германия. Культурно-исторический музей Штральзунда.

1.1. Как найти морские ворота древней Руси

Лучший способ установить, где находился главный морской вход в раннесредневековую Русь, — не строить догадки, а опереться на то, что оставили современники: на их описания маршрутов и времени в пути. Самый надёжный такой источник — записи западных купцов и монахов, которые сами путешествовали и считали дни.

Адам Бременский в своей хронике (книга IV, раздел о северных землях) оставил нам точную формулу. От балтийского города Юмне, что стоял при устье Одры в северо-западной части острова Узедом, до «Острограда Руси» плывут, пишет он, ровно четырнадцать дней. На латыни это звучит так: «От самого города [Юмне] поставишь паруса; на четырнадцатый день поднимешься к Острограду Руси». Перед нами не поэтическая вольность и не приблизительная оценка. Это конкретное расписание — те самые четырнадцать суток хода, которые укладываются в судебных реестрах, торговых договорах, страховых практиках средневекового севера.

1.2. Проверка по независимым источникам: Вулфстан и его маршруты

Чтобы калибровать эту норму, мы можем использовать другой, совершенно независимый свидетель — рассказ английского торговца Вулфстана, жившего в конце IX века. В древнеанглийском переводе «Орозия» он описывает свой путь: идя вдоль южного берега Балтики, он доходит до города Трусо за семь дней. Вулфстан считает не предположительно, а по своему личному опыту: прошёл, ночевал, вставал, шел дальше.

Получается занятная картина. У Вулфстана — половина общей дистанции, и она занимает ровно половину времени (семь из четырнадцати дней). Это означает, что рассчитанная скорость ходу у обоих авторов совпадает. Две независимые свидетельства согласуются друг с другом. Обе они указывают на разумный и воспроизводимый стандарт морского путешествия.

1.3. Навигационная математика: как считали дневки древние мореходы

Теперь надо понять, может ли эта норма быть реальной с точки зрения судостроения и техники плавания того времени. Речь идёт о кноррах и ранних коггах — парусных судах, приспособленных к северному морю. Они ходили не в открытом океане, а берегом, с ночёвками на якоре. Днём — под парусом при попутном ветре, ночью — стояли в защищённой бухте.

Консервативная рабочая скорость для нагруженного торгового судна этого класса — 3,5–5 узлов (примерно 6,5–9,3 км в час). При нормальном суточном ходе в 12–14 часов это даёт 45–65 морских миль за день. Разберём маршрут подробнее: Юмне → Борнхольм → южный Эланд и пролив Кальмарсунд → эстонский берег (район о. Хийумаа и мыса Домеснес) → Нарва → Лужская губа → устье Невы → Ладога.

Суммарная дистанция этого маршрута — порядка 615–730 морских миль. При суточной норме 50–55 миль получаем 12–14 суток чистого хода плюс 1–2 дня на непогоду или штиль. Итого: ровно четырнадцать суток. Формула Адама не просто красивая фраза — это технически обоснованная, навигационно проверяемая величина, которая соответствует реальным возможностям средневекового судна.

1.4. Почему не Киев: проблема порогов

Казалось бы, логично предположить, что «Остроград Руси» — это Киев, столица «Киевской Руси», как учат в школе. Но здесь возникает одна неприятная для этой версии деталь: Днепр в X–XI веках был преграждён семью крупными порогами. Пороги — это не просто препятствие; это серьёзное затруднение для крупного судна с грузом.

Когда торговый конвой встречает порог, дальше идти нельзя. Товар разгружают, суда берут на буксир и тащат волоком вверх по берегу, минуя стремнину, потом снова спускают в воду и перегружают. Каждый такой волок — это день, а то и два, простоя. Семь порогов означают минимум 5–10 дополнительных суток затрат. Вся элегантная арифметика четырнадцатидневного маршрута развалилась бы.

Константин Багрянородный в своём трактате De administrando imperio подробно описывает именно эту пороговую ось. Он рассказывает о Самватасе, месте, где Русь занимается волоком судов. Это место описано у него не как торговый центр, а как «режим» — место задержки, контроля, переговоров с местными племенами. Это совсем не то, что нужно для регулярной морской торговли, работающей по чёткому расписанию.

1.5. Ладога: морские ворота без преград

Напротив, северный коридор работает как часовой механизм. От устья Невы в Ладогу, затем по Волхову в озеро Ильмень и отсюда в Новгород — это путь без серьёзных препятствий. Море при береговом ходе даёт 80–120 км в день. Реки без порогов дают 60–90 км вниз по течению и 35–60 км вверх. Озёрные участки требуют осторожности при штормовой погоде, но не ломают ритма хода.

Эта предсказуемость и создала устойчивую двухнедельную норму входа из Юмне к ладожскому берегу. Именно такая предсказуемость нужна была для развития регулярной торговли. И именно на Ладоге развивалась такая торговля.

1.6. Институциональный слой: Новгород как торговый узел

Под такую норму регулярного четырнадцатидневного входа была выстроена вся система управления и контроля. Новгородская Скра (то есть скален — весовая палата у Святого Петра) фиксирует в своих статутах складские помещения, меры и стандарты измерения, штрафы за нарушение контрактов, залоги и страховые практики. Всё это — признаки работающего торгового центра, куда регулярно, по расписанию, приходят корабли с товарами.

Такой порядок возможен только при предсказуемом входе. Пороговая ось Днепра не позволяла такого. Когда неизвестно, приплывёшь ты за две недели или за три, когда надо ждать попутного ветра в течение месяца — никакие уставы не помогут. Торговля требует расчёта.

1.7. Археология Ладоги: живое свидетельство торговли

Раскопки Старой Ладоги подтверждают эту картину. Здесь находят ранние укреплённые сооружения (IX век), ремесленные кварталы, постоянные поселения. Но главное — это клады восточного серебра, которые начинают появляться уже в 780–790-х годах и обильны в IX–XI веках.

Эти клады — не показатель грабежей и войн. Это показатель работающего рынка. Серебро скапливается в кладах потому, что его много, потому что оно поступает регулярно, потому что купцы и управители прячут его для безопасности, зная, что рано или поздно смогут им пользоваться. Это именно то, что ожидаешь увидеть на морском фасаде федерации (державы): стабильный приём товара с западных морей, связка с волжским ходом на восток и быстрый разворот товара на местные ярмарки.

1.8. География северного маршрута

Эта логистика связывает всю северную Европу в единую систему. Янтарный путь (от Самбии и Пруссии через Гданьск, Краков, Прагу и Регенсбург к Дунаю) на севере состыковывается с северной веткой: Юмне → Нева → Ладога → Волхов → Ильмень → Новгород. Беспороговый характер последней делает двухнедельное окно не просто возможным, но экономически выгодным и подлежащим страхованию.

1.9. Итог: где находится «Остроград Руси»

Когда мы сводим воедино все эти нити — формулу Адама Бременского, калибровку Вулфстана, навигационную арифметику дневок, институциональные регламенты Новгорода и археологический профиль Ладоги — они все указывают на одно место.

«Остроград Руси» в хронике Адама — это Альдейгьюборг, то есть Ладога. Куйаба восточных арабских географов — это не киевская «идея по умолчанию», а тот же ладожский морской фасад, вторая Русь (Славия), откуда начинается беспороговая волховская магистраль на юг и восток.

Киев был крепостью на порогах, местом регулирования и контроля торговли, значительным и богатым, но не морским входом Руси. Он находился в другой системе координат, подчинялся другой логике.

Формула четырнадцати дней — это не курьёз и не случайное совпадение цифр. Это навигационный компас, указывающий прямо на северные ворота древней федерации. На Ладогу.

Детальные вычисления на основе арабских формул приведены в Расчет локализации Куйабы и Арсании по количественным указаниям арабских географов IX–XII вв. Часть 1

Глава 2. Al-Ariyūsiyya как внешний маркер: федерация (держава) Руси Яра и её настоящая карта

2.1. От физики маршрута к идеологии пространства

Если Глава 1 дала нам твёрдый факт — «четырнадцать дней до Острограда» как реально воспроизводимую норму морского хода, — то теперь нужно понять, что это за пространство, куда этот путь приводил. Кто там правил, на каких идеях держалась власть, как была устроена федерация? На эти вопросы отвечает совсем другой класс источников.

Нам нужен независимый взгляд — тот, что не был замутнён позднейшей киевской ретроспекцией и не встроен в западноевропейские церковные распри. Такой взгляд даёт мусульманская гересиография — система классификации различных ветвей христианства, которую вырабатывали арабские и персидские учёные в X–XII веках. Это была дисциплина чисто аналитическая, без ярлычков и без пристрастия. Арабский гересиограф описывал течение, фиксировал его главный спор, указывал географию его распространения — и всё. Никакой полемики внутри.

В этом корпусе ариане называются последовательно الأريوسية (al-Ariyūsiyya), а сами приверженцы — الأريوسيون (al-Ariyūsiyyūn). Но главное не в самом слове, а в том, как его использовали: как самостоятельный, узнаваемый полюс, а не как шаблонное обозначение ереси. Для арабских авторов это была видимая, отчётливая линия — солярно-монотеистическая, привязанная к северным землям, работающая по своей логике.

Вот здесь нам и открывается внешний «яр-маркер». То есть возможность связать то, что мы видим в политонимах и географических названиях (ar-Rūs, ar-Rūsiyya, Arṭāniya, Арск, Аркона), с той самой солярной парадигмой власти и ритуала, которая организовала весь северный коридор. Арабские гересиографы, беря название на веру, просто фиксировали то, что было видно: узнаваемый культовый пласт.

2.2. Две шкалы чтения ar-Rūs: учебник и глубина смысла

На поверхности лежит грамматика. Когда арабский артикль al- встаёт перед «солнечной» согласной r, он трансформируется в ar- — это простое, мехаических правило, которое преподают в любом курсе арабского языка. Никаких тайн, никакой символики.

Но если спуститься глубже, на уровень политонимов и теофорных топонимов — названий, что несут смысл божественного начала, — то картина меняется. В Arṭāniya, Арск, Аркона, Ярополче приставка ar-/yar- работает совсем иначе. Это не артикль, который «прилип» к слову. Это смысловой маркер, знак культового центра, символ «права Яра», солярной власти. В таких названиях живит древний корень, уходящий в архаику.

Со временем, в дневных описаниях и административных документах, эта семантика выветривается. Люди забывают, что означает ar-, начинают воспринимать его как фонетический пережиток. Но для наблюдателя X–XII веков, для грамотного арабского автора, который слышал эти названия в живой речи купцов и послов, эта семантика была ещё видна — отсюда и твёрдое, не колеблющееся употребление al-Ariyūsiyya как имени целой ветви, а не просто ярлычка из позднейшей латинской классификации.

Иными словами, язык (al→ar) и смысл (Яр как древний солярный корень) шли параллельно. Гересиографы фиксировали как раз второй слой — узнаваемость и действенность «солярного» кода в политике.

2.3. Arṭāniya: не просто город, а режим доступа

Когда арабо-персидские географы описывают Arṭāniya, они вовсе не имеют в виду какую-нибудь одну крепость на карте. Это область-режим, система управления с двумя совершенно разными фасадами.

На западе находится Арса (то есть Орша) — официальная резиденция, витрина государственного достоинства. Отсюда исходят формулы, что «царь Арсании не пускает чужестранцев». Это звучит суровым и ксенофобным, но на самом деле это речь протокольной закрытости. Правитель такой резиденции приём не каждого: нужен статус, ранг, согласованное посольство. Это то, что ожидаешь от государственного дипломатического центра.

На востоке стоит Арск (ʿArtān в арабском написании) — узел совсем иного назначения. Он расположен на Волге, между Волгой и Камой, в зоне влияния Булгарии. Это таможенно-контрольный пункт, где фильтруют товарные потоки, собирают пошлины, перепроверяют документы и грузы. Здесь «перезаряжают» караваны, разбирают товар по направлениям. Это не дипломатия, а администрирование.

Такая двуединая конфигурация идеально встаёт между Ладогой (морским фасадом) и Новгородом (биржей) как серединный замок северного коридора. Именно поэтому у восточных авторов Arṭāniya выглядит центром управления, а не периферией. Она держит весь коридор: запад дипломатией, восток — административным контролем.

2.4. Метрика Идриси: четыре плюс четыре дня

У географа аль-Идриси (XII век) встречается поразительная деталь: внутри северного кластера есть симметричная метрика хода. От Кукийаны до Arṭāniya — четыре дня, от Arṭāniya до Славии — четыре дня. Совершенная ритмика: 4+4, как две равные пружины.

Где только может существовать такая ритмика? На беспороговой оси Волхова. Ладога → (четыре дня волхова и озера) → Артания → (четыре дня волхова) → Новгород. Расстояния выбраны так, чтобы между пунктами можно было пройти при нормальном ходе ровно за четыре суток. Это не волшебство — это географическая реальность совершенно беспорогового маршрута.

На днепровской оси подобная симметрия невозможна. Волоки вокруг каждого порога разрушают график. Один день занимает порог, другой — переговоры с местным племенем, третий — погрузка. Ритм падает, числа перестают совпадать.

Поэтому у Идриси Киев (Kiūā) и Кукийана стоят совершенно отдельно. Киев помечен отдельной позицией, как южный, отдельный полюс. А Кукийана фигурирует в составе северо-западного блока — как часть «второй Руси» (min al-rūsiyya al-ṯāniya), то есть северной биржи.

2.5. «Много Русей» как федеративная форма державы

Если арабские тексты со спокойствием оперируют «первой Русью», «второй Русью» и «третьей Русью», то нельзя видеть в этом описку или ошибку. Это осознанное описание федеративной формы правления. Перед нами не единый город-центр, а целая держава, организованная как союз областей.

Первая Русь — это южный полюс, столичность, идеологический центр. В поздних средневековых источниках он отражается как каирский центр, как тайный Рим, где держится символика и власть.

Вторая Русь — это северо-западный торговый фасад: Slāwiyā (то есть Ладога—Новгород). Здесь находятся биржи, весовые палаты, реестры торговцев. Здесь узнают о прибыльности сделок и обмениваются новостями.

Сакральная Русь — это приморско-пороговый пояс: днепровская ось с её крепостями, волоками, таможнями. Здесь сидят регуляторы, люди, которые назначают задержки, собирают пошлины, решают, кому пройти, а кому — ждать.

В этой конструкции Arṭāniya — закрытый центральный узел, который удерживает всё: это «тоннель» между морским фасадом и биржей. Именно поэтому приставка ar- в политонимах — не случайность, не просто артикль. Это знамя союза земель, символ единства.

2.6. Как и почему возникла «киевизация»

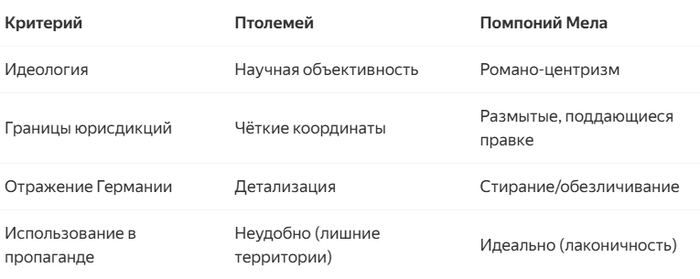

На протяжении столетий — от XIII века через XV и XVI вв. вплоть до XVII — образ древней Руси постепенно переписывался. Западная церковь в XIII–XIV веках провела то, что можно назвать «латинской сборкой»: солярная риторика (Sol invictus, световые короны, языки огня как символика власти) была вытеснена унифицированным юридическим языком catholica. Одновременно рождался аппарат инквизиции — администрируемая система классификации всего «правоверия и ереси».

В этой системе солярный пласт маркировался как древнее арианство, то есть отправлялся в длинный список девиаций и ошибок. Солярный код был исключён из истории как нечто преодолённое, как пережиток.

Затем, в XVII веке, в Москве произошла похожая перестройка — никонианская реформа. Была создана новая оптика: северный коридор (Ладога—Новгород) приглушен, переписан, отправлен в тень. Вместо этого Киев был возведён ретроспективно в «истинное начало», как колыбель русской государственности. Была рождена школьная формула: «Куйаба = Киев».

Но метрика источников — «четырнадцать дней» из Юмне, ритмика «4+4» дня, картографические подписи Идриси, режим Arṭāniya как области, а не города — всё говорит обратное. Куйаба-Ладога — это морская столица коридора, вход в федерацию. Киев — это крепость-регулятор пороговой оси, важная, богатая, но принципиально иная по функции.

2.7. Западный фронт демонтажа: латинская сборка XIV века

Одновременно на Западе шло аналогичное стирание. В XIII–XIV веках светская и церковная власть латинского Запада начала систематизировать и категоризировать всё, что выходило за пределы новой католической нормы. Рождались инструкции инквизиции, писались каталоги ошибок, составлялись списки еретиков.

В этом процессе солярная риторика — та самая, что пронизывала языки геральдики, политической теологии, даже государственных регалий поздней Античности и раннего Средневековья, — была маркирована как опасное остаток язычества. Солярный код исключили из истории как историческое недоразумение.

Для нас это важно потому, что это — второй фронт демонтажа, параллельный никонианской фазе в Москве. Обе волны шли в одном направлении: от живого, многослойного понимания власти и ритуала к их унификации и стандартизации. От разнообразия кодов к единому шаблону.

Но именно поэтому мусульманская гересиография ценна. Она сохранила внешний взгляд, в котором al-Ariyūsiyya — не просто ярлычок девиации, а узнаваемый культурный полюс. Это та самая солярная линия, которая помогает прочесть ar-Rūs и весь её топонимический слой вне позднейшей стилистики и редукции.

2.8. Корректная карта соответствий

Теперь можно назвать вещи своими именами, без скидок на позднейшую традицию.

Куйаба — это Ладога (в древних источниках Aldeigjuborg), морской фасад «второй Руси». Это подтверждается соединением нескольких доказательств: формулой «четырнадцать дней» Адама Бременского; ритмикой «4+4» дня у Идриси; навигационной арифметикой маршрута; наконец, институциональными регламентами Новгорода и археологическим профилем Ладоги с её ремесленными кварталами и кладами серебра.

Кукийана — это северо-западный узел Slāwiyā, связанный с Ладогой и Новгородом в единую торговую систему. Это не Киев и не южная столица. Это северная биржа.

Самбатас — это порогово-крепостной кластер днепровской оси, тот самый «режим» контроля и волоков, что описывает Константин Багрянородный. Киев (Kiūā) стоит рядом, но как отдельный южный полюс.

Arṭāniya — это не Орша и не Арск, взятые отдельно. Это область-режим с двумя проявлениями. Орша (западная Арса) — резиденция государства, дипломатический центр. Арск (восточный ʿArtān на карте аль-Идриси) — таможня и пропускной пункт. Вместе они образуют «серединный замок», без которого северный коридор просто мог существовать.

2.9. Два фронта забвения: параллели и результат

Западная «латинская сборка» XIV века и московская никонианская перестройка XVII века — две фазы одного процесса. Солярный пласт был демонтирован сначала в католической Европе (маркирован как ересь), потом в Москве (приглушен киевско-греческой оптикой, уже латинизированной). В результате этого двойного хода ar- был «объяснён» как невинный артикль, Куйаба была отождествлена с Киевом, северный коридор был стёрт из истории как основной центр.

Но если мы опираемся на внешний взгляд — на арабскую гересиографию, на метрику источников, на физику маршрутов — то картина восстанавливается.

2.10. Резюме: две главы, одна карта

Норма пути: формула «на четырнадцатый день поднимешься к Острограду» из Адама Бременского указывает на Ладогу, а не на Киев. Это согласовано с независимыми калибровками Вулфстана, навигационной арифметикой, археологией и институциональными документами.

Метрическая подпись: ритмика Идриси «4+4 дня» работает только на Волхове (Ладога — Arṭāniya — Новгород), на беспороговой оси. На днепровской ось с семью порогами подобная симметрия невозможна.

Внешний маркер: al-Ariyūsiyya у мусульманских гересиографов фиксирует солярную линию — «яр-код», в которую органично вписываются политонимы ar-/yar- северной федерации (Arṭāniya, Арск, Аркона и прочие).

Политическая форма: Русь Яра — федерация областей, держава с несколькими центрами. Киев — важный и богатый узел своей собственной оси (днепровской), но не морская столица и уж точно не то, что древние называли Куйабой.

Arṭāniya — система, не точка: без понимания её как режима (Орша + Арск) северный коридор остаётся необъяснённым. Именно Arṭāniya удерживает единство системы.

Справедливое переименование: Куйаба = Ладога; Кукийана = узел Slāwiyā Самбатас = пороговый кластер Днепра; Arṭāniya = область-режим. Вот карта, которая одновременно выдерживает физику пути, метрику исторических источников и внешнюю (арабскую) гересиографическую оптику — без позднейшей «киевизации» и без редукции ar- к невинному артиклю.

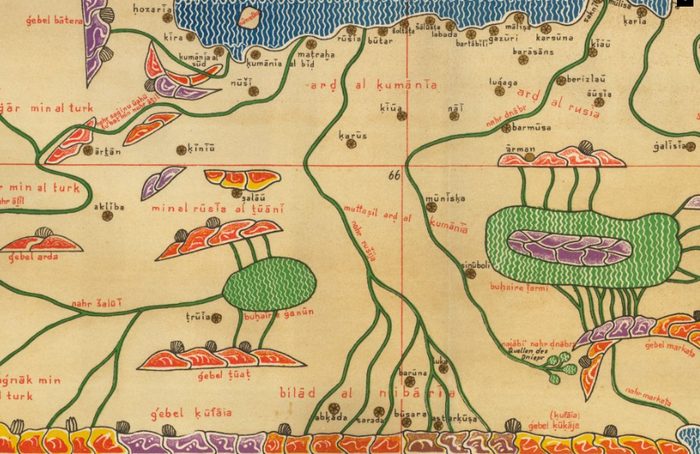

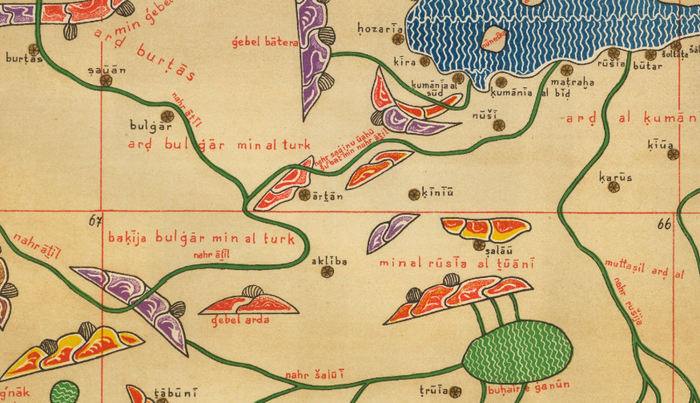

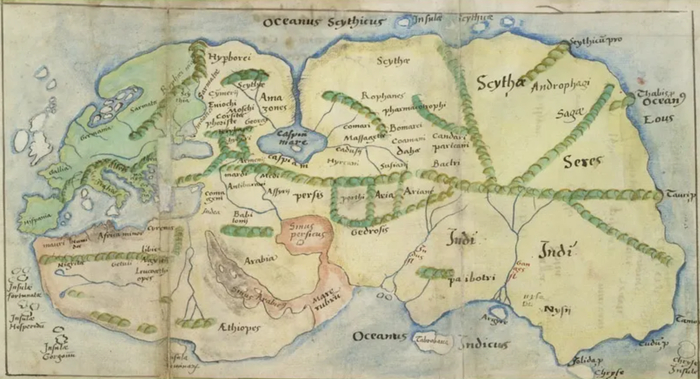

Столицы "Внешней Руси Яра" - ар-Русийа ал-хариджа. Фрагмент реконструкции карты Мухаммеда аль-Идриси 1154 г. - Charta Rogeriana Weltkarte des Idrisi vom Jahrn 1154 n. Ch. Konrad Miller.

Расшифровка топонимов на фрагменте карты аль-Идриси:

min al-rūsīyā al-ṯuānī / al-ṯānī → «из Второй Руси» → северо-западный блок Руси (Slāwiyā/Новгородские земли).

ard al-rūsīyā → земля Руси → Русь (собственно русские земли разных поясов).

Kiūā (Киуа) → подпись Киева на карте Идриси; подтверждает линию «Кий → Стрела (Яра) → Остроград» как функциональный тип крепости; в автографах Идриси имени «Куйаба» нет → Киев.

nahr dnābr → река Днепр → Украина / Беларусь.

karsūna → Карсуна / Корсунь / Херсонес → Крым (Севастопольский район).

nahr ʾĀtīl (Ātil / Itil) → Волга → Россия / Казахстан (низовья).

buḥair gānūn → Онежское озеро → Россия (Карелия / Архангельская обл.).

bilād baghnāk min al-turk → земли багнаков из тюрок (= печенеги) → Причерноморские и прикаспийские степи Украины / Молдовы / России.

ard bulġār min al-turk → земля булгар из тюрок (= Волжская Булгария) → Татарстан / Чувашия / Самарское Поволжье.

galisia → Галиция → Украина (Галичина) / Польша (Малопольша — в ряде чтений).

mūniska → Муниска / Милински (= Смоленск) → Россия (Смоленская обл.).

ǧabal frīdo → горы (Карпаты) → Украина / Польша / Словакия / Румыния.

nahr sālūī → «русская река» (верхняя Волга и волжско-балтийская сеть) → Россия (верхневолжский бассейн).

bilād al-Nibarīyā → «земля нобров/небров» (Неврида Геродота) → Валдайско-Смоленское Поозерье (Россия / Беларусь).

(najābī) nahr dnābr → истоки Днепра (Валдайская гряда) → Россия / Беларусь.

nahr sālūī → «Русская река» = верхняя Волга + волжско-балтийская сеть → Россия (верхневолжский бассейн).

ǧabal ṭuāt; ǧabal kūfāia; ǧabal kukāja (kufāia) → условные «северные горы / каркас» = Валдай + карело-финские кряжи → Россия / Карелия / Финляндия (северный бордюр карты).

min al-rūsīyā al-ṯānī → «из Второй Руси» (= Slāwiyā / Новгородская земля) → северо-западный блок Руси.

muttasil ard al-kumāniyā → граница с Куманией (Половецкая степь) → Украина / юг России / Казахстан (степной пояс).

mūniska → Смоленск (варианты Miliniska / Muniska) → Россия (Смоленская обл.).

trūia → Тверь → Россия (верхняя Волга, западнее Ярославля).

bilād al-Nibārīyā → «земля Нибария» (невры/обры) = Валдайско-Смоленское Поозерье → Россия / Беларусь.

abkāda (al-gada) → фонетическое смешение b/l и k/g → Aldeigja ≈ Старая Ладога → Россия (Ленинградская обл.).

sarada (sarāi) → «дворец/сарай» → Новгород (Holmgardr) → Россия (Великий Новгород).

astarqūsa → Старая Русса → Россия (Новгородская обл.).

barūna (Marūna → Marūma) → Муром → Россия (Владимирская / Нижегородская обл.).

Lūka → Великие Луки → Россия (Псковская обл.).

Bū-sarā ≈ «[на] Саре» → Сарское городище / Ростовский узел (Сара–Которосль–оз. Неро) → Россия (Ярославская обл.).

Примечание: в собственных картах аль-Идриси подписи «Куйаба» нет (Киев у него отмечен как Kiūā), что согласуется с разведением функций «Кукийана / Куйаба» и «Киуа (Киев)» в разном контексте.

Дорогие читатели, признавая ценность классической хронологии, я предлагаю посмотреть на прошлое ещё и через проверяемый инструмент — интервальный анализ с контролируемым сдвигом (ИА-Δ).

Это не полемика и не «опровержение», а рабочая гипотеза и приглашение к самостоятельной проверке. Эпоха ИИ позволяет уйти от гаданий: любой может сам запустить расчёты и увидеть, где совпадения держатся, а где распадаются.

Просто скопируйте промт ниже в чат:

Проанализируй архив как метод интервального анализа истории. Работаем строго через мой архив. Каждый шаг — VERSION, MANIFEST, DIFF, HASHLIST, TOTALS + новый zip. Ничего не удаляй без команды: DELETE: /полный/путь. Структуру не менять.

и загрузите в чат ИИ архив Рим.zip.

Уверен, что откроете для себя много нового!

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также: