Иногда тот или иной современный публицист задает вопрос: мог ли ход событий после внезапного нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года быть иным?

Интересен комментарий по этому поводу, данный маршалом Г.К.Жуковым в его книге мемуаров” Воспоминания и размышления”:

“Внезапный переход в наступление всеми имеющимися силами, притом заранее развернутыми на всех стратегических направлениях, не был предусмотрен. Ни нарком, ни я, ни мои предшественники Б.М.Шапошников, К.А.Мерецков, ни руководящий состав Генштаба не рассчитывали, что противник сосредоточит такую массу бронетанковых и моторизованных войск и бросит их в первый же день компактными группировками на всех стратегических направлениях. Этого не учитывали и не были к этому готовы наши командующие и войска пограничных военных округов. Правда, нельзя сказать, что все это вообще свалилось нам как снег на голову. Мы, конечно, изучали боевую практику гитлеровских войск в Польше, Франции и в других европейских странах, и даже обсуждали мотивы и способы их действий. Но по-настоящему все это почувствовали только тогда, когда враг напал на нашу страну, бросив против войск приграничных военных округов свои компактные бронетанковые и авиационные группировки”.

И далее:

“Все мы, и я в том числе, как начальник Генерального штаба, не учли накануне войны возможность столь внезапного вторжения в нашу страну фашистской Германии, хотя опыт подобного рода на Западе в начале Второй мировой войны уже имелся”.

Тут естественен вопрос: а был ли хоть кто-то, предвидевший такое развитие событий? И было ли известно его предвидение?

На оба вопроса можно ответить: да!

Комдив Георгий Иссерсон, имя и судьба которого по-своему уникальна и трагична.

* * *

Георгий Самойлович родился в Ковно (ныне Каунас, Литва) в еврейской семье Его отец Самуил Иссерсон был военным врачом. Мать Бетти Исидоровна Шерешевская хорошо знала немецкий и обучила сына этому языку.

С началом Первой мировой войны семье пришлось бежать из Ковно в Петроград Георгий окончил три курса Петроградского университета и школу прапорщиков (1916 г.). Участник Первой мировой войны.

В Красной Армии с 1918 года в качестве комиссара. В 1919 году он вступил в партию большевиков. Участвовал в войне на Европейском севере, затем принял участие в советско-польской войне в разных должностях, переквалифицировался из комиссаров в командиры.

В 1918-1921 годах Иссерсон служил в политотделе 6-й армии, был военным комиссаром 159-го стрелкового полка, помощником командира 154-го стрелкового полка.

В 1921-1924 годах учился в Военной Академии РККА, которую окончил в 1924 году. В марте 1923 — феврале 1924 года — начальник разведотдела штаба Западного фронта.

В 1925-1927 годах Георгий Самойлович — начальник оперативного отдела штаба Ленинградского военного округа. В 1926 году был в служебной командировке в Германии.

В 1927-1930 годах — начальник штаба 10-го стрелкового корпуса.

С 1929 года Иссерсон в Военной Академии им. М.В.Фрунзе: 1930-1931 годы — адъюнкт, 1931-1932 — преподаватель, 1932-1933 — начальник оперативного факультета.

В 1933-1936 годах — командир 4-й стрелковой дивизии 5-го стрелкового корпуса Белорусского военного округа. В 1936-1937 годы — начальник кафедры армейских операций Военной академии Генерального штаба (в 1937 г. реорганизована в кафедру оперативного искусства). В 1937-1938 годах — в распоряжении Управления по комначсостава. В 1938-1939 годах — начальник кафедры оперативного искусства Академии Генерального штаба.

В 1932 году Иссерсон опубликовал ставший популярным труд “Эволюция оперативного искусства”. Там, в частности, рассматривались проблемы теории глубоких операций, впервые выдвинутой в 1929 году начальником оперативного управления штаба РККА В.К.Триандафилловым. Говоря о глубокой операции, Иссерсон писал:

“Будущая операция явится по своей глубине уже не единой цепью прерывчатых сражений, а сложной цепью слившихся на всю глубину боевых усилий”.

В 1935 году немецкий журнал “Миллитер Вохенблатт в статье “Современный Чингисхан” упомянул эту книгу и содержавшиеся в ней положения Иссерсона, указывая на новизну изложенных там идей.

Лекции Иссерсона также производили сильное впечатление на аудиторию.

“То, что он говорил, захватывало. Изложение было настолько логичное, что боязно было пропустить хотя бы одно звено логической цепи. Когда кончался учебный час, возникало чувство, что ты возвратился из другого мира. Во время лекции ты целиком был у нее в плену”.

Таково воспоминание о лекциях Иссерсона одного из слушателей академии.

А вот впечатления от встреч в 1938-1940 гг. с молодым преподавателем слушателей Академии Генерального штаба РККА, генералов-фронтовиков Штеменко и Сандалова:

”Строгими по тону, я бы сказал… “академичными”, но столь же глубокими, содержательными были лекции Иссерсона по оперативному искусству и стратегии”.

“Особой любовью слушателей пользовались также Шиловский, Иссерсон, Медиков. Слушать их лекции, блестящие по форме и отличавшиеся глубоким идейным и научным содержанием, было для нас истинным наслаждением”.

В эти годы ученый написал ряд военно-теоретических работ, частности, в 1932 году вышел труд “Эволюция военного искусства”, освещавший межвоенный период и развитие теории глубоких операций. Одним из ее разработчиков был талантливый военный мыслитель Г.С.Иссерсон.

Он часто контактировал с главными теоретиками и наиболее активными деятелями в руководстве РККА Тухачевским, Егоровым, Якиром, Иссерсоном начальник Генерального штаба РККА Г.К.Жуков.

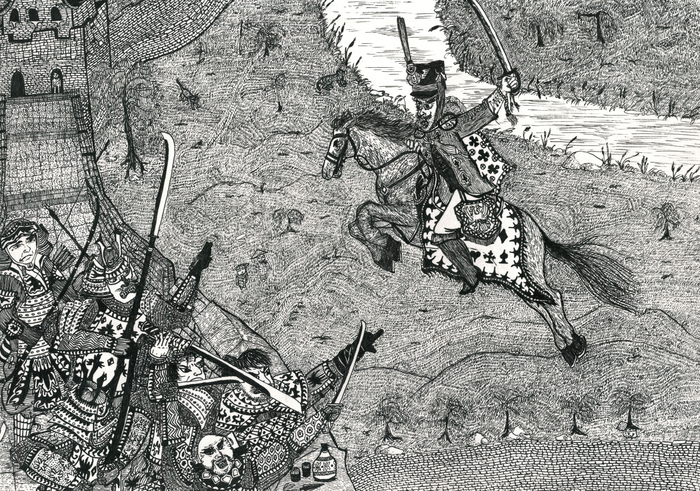

Однако Иссерсон был не только кабинетным стратегом и ученым. На состоявшихся в первой половине сентября 1936 года восточнее Минска больших двухсторонних оперативно-тактических маневрах войск Белорусского военного округа под руководством И.П. Уборевича комбриг Г.С.Иссерсон командовал 4-й стрелковой дивизией.

На практике теорию глубокой операции применил будущий маршал Жуков в ходе наступательной операции по разгрому японских войск на реке Халхин-Гол в августе 1939 года. Да и на полях сражений Великой Отечественной войны эта теория также довольно часто использовалась советскими полководцами, например, при проведении Висло-Одерской операции в январе-феврале 1945 года.

В 1939 году в должности начальника штаба 7-армии Мерецкова Иссерсон принял участие в Зимней войне с Финляндией. 7-й армии пришлось действовать в направлении Выборга — на наиболее сложном в инженерном отношении хорошо подготовленном участке линии Маннергейма, прорыв который не в последнюю очередь стал заслугой Иссерсона.

* * *

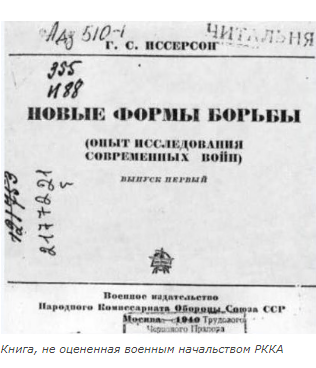

В 1940 году Воениздат опубликовал книгу “Новые формы борьбы” (опыт исследования современных войн), в которой был дан обстоятельный анализ войны в Испании, а также блестяще проведенной вермахтом кампании против Польши в сентябре 1939 года (разумеется, оценивая это, следует абстрагироваться от целей нацизма и говорить лишь о военной составляющей). Автором книги был боевой комдив Г.С.Иссерсон — профессор кафедры оперативного искусства Академии РККА.

В 1940-1941 годах, Иссерсон находился в распоряжении НКО СССР.

В чем была ценность книги “Новые формы борьбы?”. Появление во второй половине 30–х годов новых видов оружия и боевой техники, новых родов войск, перевооружение и реорганизация армий в странах, готовящихся к прямым актам агрессии, выдвинули перед СССР необходимость принятия неотложных мер по заблаговременному развертыванию вооруженных сил, и подготовке их к отражению агрессии. Требовалось теоретическое обоснование действий вооруженных сил в сложившейся международной обстановке. Именно Георгий Самойлович стал первым в СССР автором, не только предугадавшим характер будущих операций вермахта, но и —что особенно важно — обратившим внимание военного руководства на важнейшую деталь, которая, по сути и принесла немцам победу в сентябре 1939 года.

“Фашистская Германия начнет войну внезапными ударами крупных сил авиации и глубоким вторжением танковых клиньев на узких участках с целью последующего окружения наших крупных группировок. Никакого периода мобилизации и планомерного наступления против немецких войск, как это было в прошлом, не будет… Войска на границе необходимо держать в постоянной боевой готовности.

На польской стороне считали, что Германия не сумеет сразу выступить всеми предназначенными против Польши силами, так как это потребует их мобилизации и сосредоточения. Предстоит, таким образом еще такой начальный период, который дал бы возможность полякам захватить за это время Данциг и даже Пруссию. Таким образом, мобилизационная готовность Германии и ее вступление в войну сразу всеми предназначенными для этого силами остались непонятными польскому генштабу”.

Факт проведенного в Польше немцами блицкрига был прекрасно известен советскому Генштабу, но почему-то обойден вниманием военно-политического руководства СССР.

К 1941 году разведывательная сеть Леопольда Треппера ”Красная капелла” через своих “музыкантов” в различных странах Европы информирует Центр о числе дивизий вермахта, отправленных на Восток. Эти данные подкреплялись в феврале и мае новыми данными об эшелонах войск, идущих к советской границе.

С разумным предложением тогдашнего начальника Генштаба РККА Б.М.Шапошникова о дислокации войск в западных пограничных округах, а в недавно занятых областях Западной Белоруссии и Западной Украины, также Прибалтики выдвинуть части прикрытия, способные обеспечить развертывание главных сил в случае внезапного нападения, Сталин тогда не посчитался. Зная об отрицательном отношении к подобным предложениям Сталина, на них не настаивал и новый начальник Генштаба Г.К.Жуков, пришедший незадолго до войны на смену Б.М.Шапошникову. Тем самым он укреплял уверенность у главы правительства в правильности предположений и расчетов, которые, как показала история, оказались явным просчетом. Считалось, что в начальный период войны под прикрытием развернутых на границе войск будет проходить мобилизация. Генеральный штаб полагал, что война между такими крупными державами, как Германия и Советский Союз, должна начаться по ранее существовавшей схеме: главные силы вступают в сражение через несколько дней после приграничных сражений. Нацистская Германия в отношении сроков сосредоточия и развертывания ставилась в одинаковые условия с РККА.

В Генштабе считали, что немцы смогут развернуть свою группировку только через десять-пятнадцать дней после начала сосредоточения сил. Позже Георгий Константинович признал эту роковую ошибку.

Неужели Жуков не был знаком с работой Иссерсона?

Это исключается, ибо книга эта не была обойдена вниманием на ежегодном совещании высшего командного и политического состава РККА, проходившего в Москве 23-31 декабря 1940 года с участием лично Сталина и Политбюро. На этом мероприятии присутствовала элита РККА от сотрудников наркомата обороны и Генерального штаба до командиров корпусов и дивизий, всего более 270 человек.

Исследователь жизненного пути Иссерсона Александр Богуславский привел критическое замечание на книгу “Новые формы борьбы”, сделанное на совещании начальником штаба Прибалтийского особого военного округа генерал-лейтенантом Кленовым, который заметил, что в ней делаются “поспешные выводы, основанные на имевшей место войне Германии с Польшей. Что, мол, начального периода войны не будет, что война в сложившихся условиях разрешится просто вторжением готовых сил, как это было проделано немцами в Польше, развернувшими полтора миллиона людей". "Я считаю подобный вывод “преждевременным”, — заявил Кленов. — Он может быть допущен для такого государства, как Польша, которая, зазнавшись, потеряла всякую бдительность и у которой не было никакой разведки того, что делалось у немцев в период многомесячного сосредоточения войск”.

В защиту точки зрения Иссерсона на совещании никто высказаться не решился, а нарком обороны маршал Тимошенко в своем заключительном слове, оценивая действия немецкой армии в европейских странах в1939-1940 годах, безапелляционно заявил:

”С точки зрения стратегии ничего нового нам этот опыт не дает”.

Прошло менее года, и генерал Кленов убедился в правоте выводов, сделанных Иссерсоном. В первые недели войны Кленов в должности начальника штаба Северо-Западного фронта безуспешно пытался остановить быстрое наступление полностью отмобилизованной и развернутой группы армий ”Север”. В июле 1941 года он был снят с занимаемой должности, арестован, а в феврале 1942 года расстрелян.

Но, быть может, точка зрения Кленова не была достаточно обоснована? Ведь известно, в военно-политической элите СССР долгое время господствовало весьма высокомерное отношение к Польше, к военному реваншу, к которому призывал еще Тухачевский. Соответственно, пишет в "Независимом военном обозрении" кандидат исторических наук Игорь Ходаков, в руководстве РККА не считали нужным должным образом изучать проведенную вермахтом кампанию, полагая, что масштабы людского и военно-экономического потенциала Польши и СССР были несоизмеримы. На первый взгляд, подобным образом рассуждал и Иссерсон. В “Новых формах борьбы” польская армия характеризуется им как слабая, а польское правительство, как, впрочем, и государство, прогнившим и недееспособным.

Хотя, заметим, посетивший Варшаву незадолго перед германским вторжением генеральный инспектор британских вооруженных сил генерал Айронсайд дал высокую оценку польской армии, а министр иностранных дел Великобритании лорд Галифакс находил её даже более сильной, чем РККА. На фоне подобных оценок быстрый и полный разгром польских войск стал полной неожиданностью не только для самих поляков, но и для их западных союзников—Англии и Франции, 3 сентября 1939 года объявивших войну Германии. Причины же внезапного и сокрушительного поражения как Польши, так и, спустя полгода, Франции совершенно точно определил британский военный историк и теоретик Лиддел Гарт. Непонимание новых способов войны и официальное сопротивление изучению этой методики оказалось во Франции еще сильнее, чем в Великобритании, а в Польше — сильнее, чем во Франции. Если слова британского исследователя можно назвать правилом, то книгу Иссерсона — исключением из него, ибо советский военный мыслитель четко определил подлинные причины разгрома польских войск — внезапное нападение главных сил вермахта, мобилизованных и скрытно развернутых еще в мирное время. Он сумел увидеть не только до того неизвестные способы войны, но и новые тенденции в военном искусстве.

* * *

Если в СССР труды Иссерсона подвергали жесткой критике, то в Германии к ним отнеслись со всей серьезностью. Например, генерал Гейнц Вильгельм Гудериан распорядился перевести “Новые формы борьбы” на немецкий язык и внимательно изучал ее. Более того — не только изучал.

Особое внимание гитлеровского генерала привлекли положения советской теории глубинных операций, действующие боевые группы, которые “преследуют оперативные цели, наносят удары против флангов тыла и парализуют противника одновременно на всю глубину его обороны”.

Гудериан, создавая немецкий вариант теории глубинных операций, скопировал многие положения советских военных теоретиков и, прежде всего, Иссерсона. Разумеется, без ссылки на исследование Георгия Самойловича.

По сути дела, часть работы Гудериана является самым настоящим плагиатом.

Внимательно изучал труды Иссерсона и немецкий генерал-фельдмаршал Фриц Эрих Георг Эдуард фон Манштейн (по отцу Левински, но, несмотря на еврейскую фамилию, этот пруссак отношения к евреям не имел). Племянник фельдмаршала Гинденбурга имел репутацию наиболее одарённого стратега в Вермахте и был неформальным лидером немецкого генералитета. Теория Иссерсона не только подтверждала правоту выбранной концепции глубокой наступательной операции, но и позволяла развивать ее.

* * *

В ”Новых формах борьбы” автор написал:

”Война вообще не объявляется. Она просто начинается… Мобилизация и сосредоточение войск относятся не к периоду наступления состояния войны, а незаметно, постепенно проводятся задолго до этого. Разумеется, полностью скрыть это невозможно. В тех или иных размерах о сосредоточении становится известным.

Однако от угрозы войны до вступления в войну всегда остается еще шаг. Он порождает сомнение, подготавливается ли действительное военное выступление или это только угроза. И это пока одна сторона остается в этом сомнении, другая, твердо решившая на выступление, продолжает сосредоточение, пока, наконец, на границе не оказывается огромная вооруженная сила. После этого остается только дать сигнал, и война сразу разражается в своем полном масштабе”.

В своей книге Иссерсон верно указал многие новые черты военного искусства, продемонстрированные немцами. Он отмечал, что традиционные периоды мобилизации, сосредоточения и развертывания отходят в прошлое, а нападение может быть совершенно внезапным.

Тем самым он фактически предсказал то, что произойдет в начале Великой Отечественной войны. Книга подверглась резкой критике на совещании высшего командного состава РККА в декабре 1940 года, и выводы к которым пришел Иссерсон, не были учтены. Это привело к тому, что размеры катастрофы 1941 года оказались более значительными.

В начале июня 1941 года Иссерсона арестовали по обвинению в оскорбительных отзывах о верховном командовании (он говорил, что если бы учли хоть часть его рекомендаций, то немцы не продвинулись бы дальше Минска). Ему приписали также неудачи в финской кампании и приговорили к расстрелу.

Зная, какое отношение тогда культивировалось“высшими сферами” к евреям (пока что закулисно) и естественным для них настроениям, нетрудно себе представить мотивы пренебрежения мнением Иссерсона. Ему были предъявлены также обвинения в участии в заговоре и преступных действиях во время Финской войны.

Несмотря на применяемые пытки, Иссерсон не признал вины. Расстрельный приговор был заменен десятилетней ссылкой в Карагандинском ИТЛ.

Вообще стоит задуматься над тем, почему по приказу Сталина в мае-июне 1941 года были арестованы как минимум трое видных военных деятелей еврейского происхождения (генерал ВВС дважды Герой Советского Союза Смушкевич, генералы Штерн и Иссерсон). Было ли это “успокаивавшим” сигналом Гитлеру, мол, мы продолжаем дружить с рейхом и убираем своих евреев с высоких постов армии? Вполне возможно.

* * *

Хотя Иссерсон не принял непосредственного участия в Великой Отечественной войне, операциями в годы войны руководили многие его ученики по Академии и читатели его научных работ. Поэтому не удивительно, что специалисты отмечают влияние теоретических взглядов Иссерсона на некоторые операции советской армии, в том числе в ходе войны против Японии в 1945 году.

Только в 1976 году русская историография расценила его книгу как один из наиболее интересных трудов того периода, в котором автор сделал интересные и поучительные выводы о способах развязывания современных войн и формах ведения начальных операций.

Интеллектуальный вызов, перед которым стоит военная наука в ХХI веке, заключается не в том, чтобы отправить военных теоретиков прошлого на свалку истории. Задача состоит в том, чтобы научиться тому, как эффективно использовать их творческое наследие применительно к новым условиям.

Весьма положительно в своих мемуарах ”Воспоминания и размышления” Г.К.Жуков отзывается об Иссерсоне.

Небезынтересны поздравления Г. Иссерсону в день семидесятилетия:

“Если бы Вас послушались в 1940-1941 годах! Как бывший Ваш воспитанник, смело говорю: ужаса войны не было бы. Я старался выполнить Ваши заветы – и сумел вывести свою 4-ю армию из окружения…”(генерал-полковник Л.Сандалов).

“Вы сыграли огромную роль в подготовке нас к войне, один из первых увидели опасность, нависшую над страной. Вы — крупнейший военный теоретик России. Мне стыдно за тех, кто так жестоко и несправедливо поступил с Вами…”(маршал А.Василевский).

Подобные слова благодарности высказали маршалы А.Гречко и И.Баграмян.

Георгий Самойлович, чьи знания и талант были так необходимы на фронте, всю войну провел в лагерях. Был реабилитирован только спустя два года после смерти Сталина. Вернули ему два ордена Красной Звезды, которыми он был награжден в 1934 и 1939 годах, и медаль ”ХХ лет РККА”. Однако генеральское звание ему так и не восстановили. Чем-то очень не угодил он правящей элите.

В период “оттепели” Иссерсон все же смог издать несколько статей о Тухачевском, которого автор лично знал, под руководством которого ему приходилось работать и у которого он учился. Но после многолетнего пребывания в лагере его здоровье было сильно подорвано. Его сил хватало только для работы в журнале "Военная мысль", где он был вольнонаемным.

Георгий Самойлович умер 27 апреля 1976 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

* * *

Американский публицист Анатолий Гержгорин в статье "Яйцо петуха" (журнал "Мы здесь") рассказал, что концепцию Иссерсона трижды с успехом использовали израильтяне — в 1956-м, 1967-м и 1973 годах. Изучив материалы об израильских войнах и узнав, что его теория оказалась в центре внимания на исторической родине, он сказал дочери Ирене Иссерсон-Ереминой, что только ради одного этого стоит жить.

Источник