Кибербезопасность России держится над бюрократической бездной - спасибо ФСБ за это

Сразу скажу, что кибербезопасностью всё не так уж и плохо. Но нынешняя spez-operazionnaya обстановка заставляет обратить пристальное внимание на этот вопрос. Лучше заранее проверить слабые места на наличие проблем, чем потом осуждающе вытряхивать из государственных штанов последствия ошибки.

Меня в комментариях к недавнему посту (извиняюсь за ссылку на Дзен-канал) спросили, сколько же тратят на VPN западные госкомпании? Я начал искать и не нашёл ответа. Пришлось побеседовать со знакомыми безопасниками, которые много удивительного рассказали. Далеко не всё понял, но как получилось запомнить и записать, передаю вам. Думаю, тут на Пикабу много специалистов, поэтому ваше мнение, дополнения и критику будет важно услышать в комментариях.

Что такое VPN? Virtual private network - виртуальная частная сеть. Проще говоря - это возможность безопасно обмениваться информацией, не выкладывая её куда-то в общий доступ. Например, если сотрудник сидит на удалёнке у себя дома и ему нужно подключиться к облачному сервису, который находится на серверах компании.

Важно! VPN НЕ гарантирует полную безопасность. Он лишь защищает передачу данных, но можно, например, взломать компьютер пользователя, который сидит дома на удалёнке, и через него воспользоваться внутренними ресурсами компании.

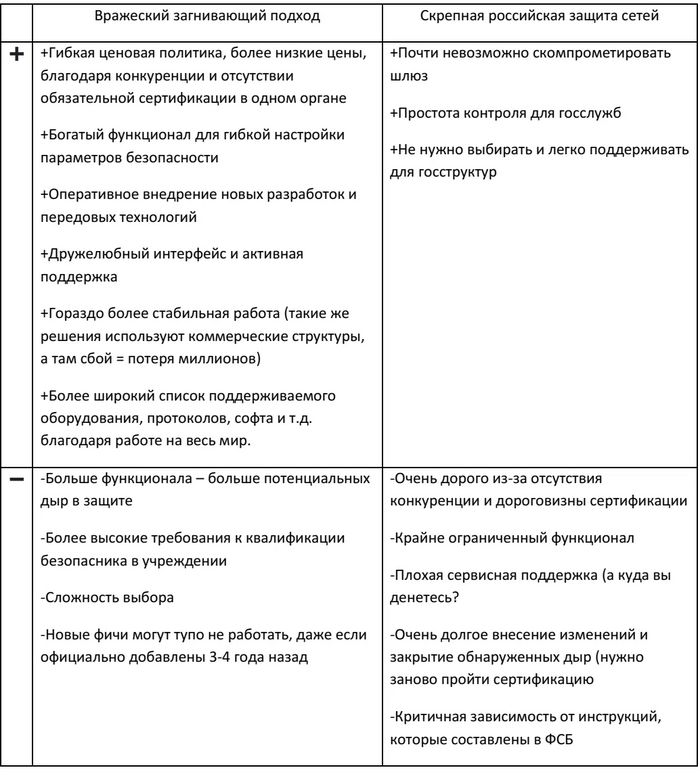

Почти весь мир пользуется либо VPN решениями от топ-4 брендов: Cisco, CheckPoint, Fortigate, Palo Alto. Либо это облачные VPN IPSEC (Azure, AWS, GKS), либо это в принципе какой-нибудь опенсорс на базе OpenVPN. Наши коммерческие организации тоже отдают предпочтение вышеперечисленным вариантам. Интересно, почему?

Российское правительство, как всегда, идёт своим путём. У нас есть свои скрепные "Континент" и ViPNet. Они точно так же сделаны на базе Линукса и Опенвпн, только в качестве шифрования используют ГОСТовый алгоритм. И, конечно же, сертифицированы через ФСБ (точнее, через специальные центры, которые следуют протоколам спецслужбистов).

Ни один западный сервис для работы с российскими госслужбами не сертифицирован. ФСБ, очевидно, не хочет показывать западным компаниям ключевой элемент криптографии, которому должны проктолы ВПН соответствовать - таблицу подстановки. Западные компании не хотят раскрывать свои внутренние алгоритмы и протоколы. Поэтому все полтора-два миллиарда, которые расходуются на защиту коммуникаций госучреждений, уходят в две-три российские конторы.

А как в западных странах? Я нашёл много коммерческих предложений VPN for government, но никаких больших централизованных закупок. Возможно, конечно, я не знаю, где искать в англоязычных источниках такую информацию.

Но из общения с безопасниками и просмотру офферов у меня сложилось впечатление, что каждая госструктура в западных странах сама выбирает себе поставщика VPN, исходя из рекомендаций (это важно!) и своих представлениях о необходимом уровне защищённости.

При этом западные VPN-сервисы не должны сертифицироваться у конкретных спецслужбистов. Они регулируются своей деловой репутацией, оценкой профессиональной среды, стандартами ассоциаций, проверками коммерческих центров и саморегулируемых организаций и (еще раз) рекомендациями от спецслужб о необходимых элементах защиты.

Очевидно, что монолизация рынка приводит к ухудшению качества и увеличению цены. Так же понятно, что единое простое решение может быть более защищенным, чем зоопарк из различного софта. Так какой подход лучше? Тут мы подходим к ключевой проблеме, которую я обозначил ранее.

VPN закрывает только малую долю проблем безопасности. В России, к сожалению, вся инфраструктура безопасности дырявая, непатченые сервисы, нет проверки исходных кодов, контролеры доменов и политики не настроены, операционные системы работают по дефолту в большинстве организаций и прочее, прочее, прочее.

Причина этого - бумажная безопасность важнее, чем реальная. Любая госструктура озабочена только тем, чтобы соответствовать протоколам и проверкам, которые им централизовано назначают их соответствующих служб. Но качество этих стандартов безопасности крайне низкое.

Кто идёт на работу в айти-безопасность госструктуры? Зарплата... 30, ну 40 тысяч. Если станешь начальником, то 50-60к. Квалифицированный специалист в коммерческой фирме за такие деньги даже задницу себе чесать не будет.

А теперь добавим еще кривое распределение ответственности. Если ты, работая безопасником в госструктуре, предложишь какое-то новое и качественное решение, то на тебя ополчатся там все. «Зачем суетишься, нагнетаешь, создаёшь всем сложности, если приказа не было? Вот бумажка сверху придёт, тогда и будешь работать!» Но если что-то произойдет, то безопасника оштрафуют, хотя он мб и предлагал заранее решение.

Не нужно идеализировать Запад. Там в госструктурах похожая ситуация, но из-за того, что в целом рынок больше, богачее, менее централизован и с большим числом внутрипрофессиональных связей, то среднее качество там выше. Хотя всё равно безопасность страдает.

Что мы получаем в российских госструктурах? Плохие специалисты работают по плохим протоколам, повторяя как обезьянки решения интеграторов, закупая не самый лучший софт у монопольных поставщиков, главная задача которого - соблюдение требований бумажной, а не реальной безопасности.

Но тут нам помогает проверенность и простота решений, которые сейчас внедрены. Плюс запуганность сотрудников госслужб, которые боятся сделать шаг вправо-влево. Я не могу оценить, насколько сильно сейчас подвергаются атаке наши государственные сервисы, но то, что «Госуслуги» стабильно работают, показывает, что пусть дорого, частенько топорно, но защитить цифровую часть государства получается.

Разумеется, это прям очень краткий обзор крайне большой и важной проблемы - при централизации управления критичным становится качество менеджмента на вершине иерархии. Но при этом любая организация (включая государственное управление) достигает стадии бюрократизации, когда бумаги становятся важнее реальных дел.

Выхода из этого всего два - либо постепенная смерть организации, либо эволюция, когда происходит уничтожение части бюрократии и «аристократии» внутри организации, повышение децентрализации управления и принятие нового вызова для развития.

А что вы думаете об этом? Как вы видите дальнейшее развитие бюрократической иерархии? Есть ли другие сценарии? Поделитесь в комментариях!

Ответ на пост «Шоко-ладка»1

"Я считаю себя альфой, ты - бетта. Несмотря на то, что я остро нуждаюсь в тебе, я всегда хочу оставаться альфой и не в силах согласится на эпизодическую смену доминирования между нами".

Вид Хомо сапиенс не только хорошо приспособлен к частой смене доминирования при общении, но и встроил в свою культуру понятия, по которым все должны регулярно сдвигаться по иерархии. Это "вежливость", "этикет", "субординация", "делегирование власти"...

«Литерат», «Литератор», «Граммат» и «Ученый» в Древнем Риме

Данная статья относится к Категории: Подражание известным решениям

«Древнейшие учёные, свидетельствует Светоний, которые в то же время были поэтами и наполовину греками, которые, как известно, учили в Риме и на родине на обоих языках, только переводили греков или же читали публично собственные латинские сочинения.

Первым ввёл в Риме изучение грамматики Кратес из Малла. Он был знаменит в Риме тем, что устраивал беседы, без устали рассуждая, и этим подал образец для подражания.

Подражание состояло в том, что хорошие, но ещё мало известные стихи, написанные или умершими друзьями, или ещё кем-нибудь, тщательно обрабатывались и в результате чтений и толкований становились известными всеми. Обычай закрепил за грамматиками греческое название; первоначально же они назывались «литератами».

Различие между «литератом» и «литератором», «грамматом» и «учёным» было вполне очевидным. Например, тот, кто знал науку кое-как, а не в совершенстве, обычно назывался «литератом». «Учёным», «литератором» называли тех, кто умел изящно, тонко и толково говорить и писать, но собственно так именовали и толкователей поэтов, которых греки называли грамматиками.

С этого момента фактически начинает складываться предметная область античной герменевтики. На ранних стадиях её развития основное значение имеет не текст, а устное слово. Именно в устном слове человек соприкасается с живым одушевлённым собеседником; он беседует, рассуждает, задает вопросы, убеждает собеседника, реализуя собственную свободу. Отсюда - особое внимание к развитию голоса и речи как необходимая составляющая в постоянном стремлении совершенствовать и облагораживать тело (столь характерное для культуры античности), а также стремление совершенствовать технику убеждения. Отсюда же - образ мудреца, беседующего с внимающими ему учениками; и первые опыты систематического изложения знания в форме диалога.

Итак, можно утверждать, что античная герменевтика формировалась, изначально ориентируясь на понимание принципов истолкования устного слова, на понимание необходимости пользоваться собственным голосом и речью и так уметь её составлять, чтобы каждая мысль имела точный смысл, соответствующий той основной идеи, ради которой эта речь была составлена. Толковать поэтов - особая задача. Цель грамотного толкования сводится к тому, чтобы понимать автора лучше, чем он понимал себя сам.

Другими словами, в отличие от истолкования отдельной мысли (высказывания) прорицания, где важно было передать смысл пророчества, не искажая его адресное (ситуационно обусловленное) предназначение, в истолковании «поэтов» важно было сконцентрировать внимание на передачи основной идеи литературного произведения. Трудность получения правильного понимания в этом случае состоит в том, что гипотетическая множественность и многозначность понимания (истолкования) может содержаться в самом тексте произведении. Понимание и истолкование основного замысла литературного произведения, а также перемещение акцента на исследование скрытых сторон творческого процесса, который, кстати, мог и не осознаваться самим поэтом, всегда дает шанс для интерпретатора постичь уроки творческого процесса в его чистом виде. Такая внутренняя сосредоточенность на творческой стороне «сочинительства» показательна, поскольку уже не основной замысел или отдельная идея произведения оказывается в фокусе внимания исследователя, а попытка понять творчество изнутри. Эта двоякого рода задача, которую ставит перед собой герме-невтик, как раз и подтверждает мысль о том, что истолкователь всегда стремится понимать автора лучше, чем сам он понимал себя.

Конечно, на характер истолкования огромное влияние оказывал субъективный фактор: личность самого интерпретатора, его талант или его аналитические способности, его знание языка и знакомство с культурным фоном интерпретируемого произведения, а также место и время (страна, эпоха, традиции). Всё это вместе не могло не отразиться на той оценке, которую получало литературное произведение в данной интерпретации. Гипотетически число такого рода истолкований прямо пропорционально числу литературных произведений, ценность которых не умалялась во времени, но исторически возрастала, составляя литературное и культурное наследие эпохи. Поэтому как сами оригиналы, так и всевозможные их комментарии также попадали в поле зрения истолкователей и исследователей - герменевтиков.

Вместе с интересом к исследованию литературных произведений систематичность такого рода исследовательской работы стимулировала деятельность по выявлению особых правил и методов интерпретации. Практический интерес к профессиональной деятельности такого рода был связан с распространением (миграцией) и ростом знания, а потребность в достижении общезначимости в понимании тех или иных сторон (аспектов) знания во многом определяла успешность тех, кто занимался распространением (и приращением нового) знания: философы, поэты, учителя, воспитатели, переводчики, политики».

Шульц Е.Н., Когнитивная герменевтика, М., ИФ РАН, 2002 г., с. 55-56.

Дополнительные материалы

+ Плейлист из 9-ти видео:

+ Ваши дополнительные возможности:

Идёт приём Ваших новых вопросов по более чем 400-м направлениям творческой деятельности – на онлайн-консультацию третье воскресенье каждого месяца в 19:59 (мск). Это принципиально бесплатный формат.

Задать вопросы Вы свободно можете здесь: https://vikent.ru/w0/

Изображения в статье

Изображение Rigby40 с сайта Pixabay

Изображение Marta Carrassi с сайта Pixabay

Образование

- Тебе не кажется, что мы топчемся на месте? Сидеть в одиночестве и переживать обиду на весь мир - плохо, взаимодействовать с людьми - хорошо... а дальше?

- Согласен, как-то застряли в этой точке. Формулируй следующий вопрос.

- Почему взаимодействие с ними не то, чтобы совсем уж невозможно, однако идет как-то кривовато?

- Я спотыкаюсь на идее образования. Ведь в принципе считается, что сначала человека учат чему-то, и учат довольно долго. И только потом он становится способным полноценно жить в обществе.

- Ты не согласен?

- Нет. У меня сама идея "учиться чему-то" вызывает сильный внутренний протест.

- Почему?

- Потому что предполагает изначальное неравенство сторон.

- Учителя надо поставить выше себя?

- Да. Намного выше.

- А ты к этому не готов?

- Пожалуй, не готов. То есть, теоретически допускаю, что кто-то может знать что-то, полезное для меня. Настолько полезное, что я соглашусь, по крайней мере, некоторое время безоговорочно подчиняться и почитать.

- Но практически - нет такой сферы знаний и такого человека?

- Сейчас мне кажется, что нет.

- Ладно, останавливаемся пока. Может, завтра продолжим.

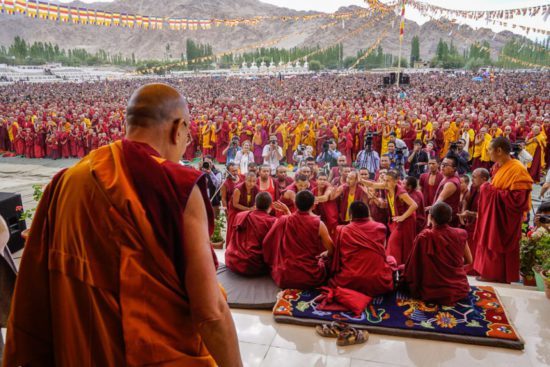

Иерархия в буддизме — какие саны и звания существуют

Здравствуйте, дорогие читатели – искатели знаний и истины!

Тема нашей сегодняшней беседы – иерархия в буддизме. В статье ниже мы расскажем, какие существуют саны, звания в буддийской системе, как они проявляются в различных направлениях. Также вы узнаете, кто такие ламы и какова иерархия буддийского монашества в российских реалиях.

Будет интересно, а главное – познавательно!

Иерархическое деление в разных направлениях

В любой системе, в любом обществе есть особая иерархия – и монашество не исключение. Иерархию монахов-буддистов можно условно разделить на две составляющие: духовную – по количеству накопленных знаний, принятых обетов, уровню медитативной практики, а также должностную – по званию, титулу, к примеру, должность настоятеля храма.

Иными словами, всегда есть разница в возрасте, связи «учитель-ученик», «настоятель-послушник», а взаимоотношения между этими ролями строго определены и подчиняются определенным правилам. То же самое касается отношений монаха и мирянина.

В тхераваде нет сложного соподчинения монахов, зато четко прослеживается превосходство монашества над обычным населением. Тхеравадинское направление, как известно, самое ортодоксальное и считает, что достичь Просветления могут только монахи. Миряне же должны содержать их и относиться к ним с огромным почтением.

Продвижение по духовной лестнице в тхераваде возможно при изучении большого количества священных текстов. Именно поэтому тхеравадины стараются выучить язык пали, запомнить как можно больше канонов и соблюдать огромное число обетов. Высшей степенью посвящения при этом считается бхикшу, который должен соблюдать больше двухсот обетов «Виная-питаки».

Важно помнить, что и в тхераваде есть некоторые различия. Так, например, шри-ланкийские монахи стремятся изучить как можно больше сутт, бирманские – строки из «Абхидхармы», а тайские – из «Виная-питаки».

В махаянском направлении взаимоотношения монашества и мирян гораздо проще, ведь считается, что любой верующий, вне зависимости от того, есть ли у него монашеский титул, может прекратить страдания в этом воплощении. Однако на практике миряне с большим почтением относятся к членам сангхи.

При начале практики дзен каждый ученик должен дать 4 обета бодхисаттвы, а затем постоянно повторять их. В дзен нет строгой структуры, но важное значение имеет учитель, которого называют как «мастер дзен». В японской школе тэндай, которую в свое время создал Сайте, тоже не существует соподчиненности монахов, зато ученики также принимают обеты бодхисаттвы.

Наиболее ярко выражен институт монашества в тибетском буддизме. Именно поэтому вся информация, приведенная ниже, будет относиться преимущественно к этому направлению.

Кто такие ламы

Лама в Тибете буквально означает «высший», «духовный учитель». В тибетском буддизме он играет ключевую роль, так как практика невозможна без собственного наставника. Он направляет на путь истины, своим примером показывает, куда двигаться, чтобы достичь духовности, обучает практике; к нему относятся с глубоким почтением, как к отцу.

Ламой могут называть:

* монаха, который достиг особого уровня в духовенстве;

* мирянина, который не содержится в монастыре, но достиг высокого уровня в духовном плане и готов обучать других мирян (особенно практикуется в западных странах);

* в качестве уважительного обращения к монаху;

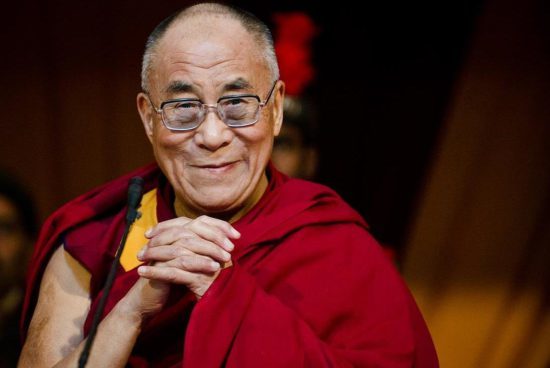

* в качестве части применительно к высшим титулам перерожденцев в школах ньингма, сакья, кагью, тантрических учениях, к примеру, Далай-лама.

Далай Лама XIV

Среди лам, в свою очередь, существует определенный соподчиненный порядок: невоплощенные, ученые ламы и тулку. Титул зависит или от собственных заслуг, или достается при рождении.

Невоплощенные

Невоплощенные – низшая ступень лам, и тут тоже присутствует своя структура. Когда юноша решает отказаться от обычного существования и найти монастырское пристанище, он становится банди, или рабженгом. Пока он должен соблюдать лишь 5 обетов.

Спустя пять-семь лет упорного обучения банди принимает уже 36 обетов и становится гецулом. Высшая ступень уровня невоплощенных – гелонг, обязующийся принять 253 обета.

Ученые ламы

Для достижения этой ступени буддистам необходимо обучаться буддийскому учению несколько лет – от десяти до двадцати. В ходе обучения познаются философские, медицинские, астрологические аспекты. В секте гелуг это обучение именуется системой цанид.

Монастырь Сэра в Лхасе

Всего существует пять степеней учености:

* Рабчжамба

* Дорамба

* Габчжу

* Цограмба

* Геше

Степень геше является высшей и соотносится со званием доктора буддистской философии. Те ученые, которые имели право составлять гороскопы с расчетами о новых воплощениях перерожденцев, благоприятными и неблагоприятными датами важных событий, как раз-таки имели титул геше. Его, как правило, можно получить в главных учебных заведениях Тибета – Сэра, Галдан, Брайбун.

Тулку

Тулку – ламы-перерожденцы, которые помогают всему живому выбраться из оков сансары и для этого постоянно перерождаются в новом воплощении. Тулку можно стать только при рождении, унаследовав духовные качества от предшественника.

Существуют особые способы поиска тулку: гороскопы, высчитываемые компетентными ламами-геше, вещие сны, предзнаменования, прямые указания предшественника. Когда предполагаемого кандидата в виде маленького мальчика находят, ему предлагают выбрать вещи, принадлежавшие ламе в прошлом воплощении.

У перерожденцев тоже есть собственный иерархический порядок:

Далай-лама – важнейший лама, который являет собой олицетворение Авалокитешвары – будды милосердия. Линия преемственности начинается с окончания XIV века. Он обладает духовной и политической властью.

Всем известен нынешний Далай-лама Четырнадцатый Тэнцзин Гьяцо, борющийся за мир на планете и даже удостоенный Нобелевской премии мира. Он считается духовным лидером тибетских, монгольских, бурятских, калмыцких, тувинских буддистов.

Панчен-лама – следует за Далай-ламой и является олицетворением Амитабхи. В его руках сосредоточена только духовная власть.

Кармапа – почитаемый лама в секте карма-кагью, третий по важности, важнейший йог Тибета. Политической властью не обладает.

Ринпоче – титул, который переводится как «драгоценность» и может прибавляться к званию высших лам. В понимании тибетцев и бутанцев ассоциируется с Падмасамбхавой, которого в знак большой любви называют Гуру Ринпоче.

Патрул Ринпоче — тибетский лама, учитель школы Нингма

В российских реалиях

Собственная иерархическая система есть и в России, так как российские республики Бурятия, Калмыкия, Тува считаются северным направлением тибетского буддизма.

Самым главным человеком в структуре российской традиционной сангхи является Пандито Хамбо-лама.

Среди всех монастырских настоятелей коллегиально избирается Хамбо-лама и его помощники – Дид Хамбо-ламы. Настоятелем каждого монастыря выбирается Соржо-лама и два его заместителя – унзад и човомба. Унзад должен отвечать за расписание служб, обрядов, а човомба – за административную, материальную, дисциплинарную часть.

XXIV Пандито Хамбо лама — глава Буддийской традиционной сангхи России.

К Далай-ламе и Хамбо-ламе принято обращаться как «Ваше Святейшество», а к остальным монахам – «досточтимый».

Заключение

Как мы поняли, структура монашества в буддизме довольно сложная. Если в таких направлениях, как тхеравада или дзен, она почти не проявляется, то в тибетском буддизме имеет несколько степеней, каждая из которых может разделяться на более мелкие иерархические виды.

Продвижение в духовной карьере длится не просто годами, а десятилетиями. При этом некоторые титулы, например, Панчен-ламы или Кармапы, остаются для большинства недоступными, так как ими нельзя стать, а можно только родиться.