У камня Авен-Езер

“Самуил обратился к дому Израилеву: если вы искренне возвращаетесь к Господу, отвергните чужеземных богов и Астарты, направьте сердца к Нему и служите только Ему, и Он спасёт вас от филистимлян. И сыны Израилевы отвергли Ваалов и Астарт, посвятив себя служению единому Господу” (1 Цар. 7:3–4). Сегодня эти слова могут показаться простыми: израильтяне лишь убрали статуи Ваала и Астарты. Но для людей XI века до нашей эры это было революционным шагом, и нам есть чему поучиться. Во-первых, культ Ваала представлял не просто поклонение божеству, а целую философию, основанную на праве сильного и потакании страстям без этических ограничений. Это полностью противоречило учению истинного Бога, который ясно определял добро и зло, призывал к любви, справедливости и борьбе с грехом. Хотя идолы Ваала и Астарты сегодня остались в музеях, противостояние двух мировоззрений сохраняется. Современный мир часто строится на тех же принципах: человек сам решает, что хорошо, а что плохо, а успех оправдывает любые средства. Это целая система ценностей, от которой отказаться нелегко. Во-вторых, культ Ваала и Астарты питал низменные человеческие желания, оправдывая грех. Сегодня аморальность маскируется под свободу и раскрепощённую любовь. Порнографические фильмы подаются как философские произведения, стриптиз называют искусством, а проституцию романтизируют, именуя “служением Венеры”. Греховная природа человека тянется к греху, особенно в такой привлекательной форме, и отказаться от него трудно, как тогда, так и сейчас. В-третьих, поклонение Ваалу и Астарте было нормой среди соседних народов, окружавших Иудею. Отказ от него делал израильтян изгоями в глазах соседей, что всегда тяжело, особенно в вопросах веры. Сегодня члены Церкви Остатка, подобно израильтянам, становятся “белыми воронами” из-за учений о субботе, Духовном Вавилоне, папстве или пищевых законах. Недавно в новостях сообщалось, что во Франции принят закон, запрещающий религиозные символы, вроде чалмы, или праздники, подчёркивающие отличия веры, такие как Рамадан или суббота (6 октября 2025, France 24). Смысл ясен: не должно быть тех, кто выделяется. Современными идолами могут быть карьера, алкоголь, развлечения или даже наука — всё, что отдаляет от Бога. Совмещать служение Богу и идолам невозможно, как сказано: “Не можете служить двум господам” (Мф. 6:24). Отвергая Ваалов, израильтяне меняли весь уклад жизни, зная, что столкнутся с внутренними и внешними битвами, ведь дьявол не сдаётся легко.

Израильтяне собрались в Массифе: “Самуил сказал: соберите всех в Массифу, и я помолюсь о вас Господу. Они собрались, черпали воду, изливали её пред Господом, постились и говорили: согрешили мы пред Господом. И судил Самуил Израиль в Массифе” (1 Цар. 7:5–6). Излияние воды символизировало глубокое покаяние и жертву. “Вставай, взывай ночью; изливай, как воду, сердце твоё пред Господом; простирай руки о душах детей, погибающих от голода” (Плач. 2:19). Массифа, или Мицпа, что значит “сторожевая башня”, принадлежала колену Вениамина и часто упоминалась в Писании (3 Цар. 15:22; 4 Цар. 25:23–25; Иер. 40:6–15; Ос. 5:1; Неем. 3:7). Её руины находятся у Неби Самвил (31є50’ с.ш., 35є10’ в.д.). Филистимляне, узнав о собрании, двинулись на израильтян, надеясь застать их врасплох. “Евреи, устрашённые нашествием, прибежали к Самуилу, говоря, что боятся после прошлого поражения и готовы к миру с врагами, чтобы не разгневать их. ‘Ты привёл нас сюда для молитвы и клятв, а враги напали, когда мы безоружны. Наша надежда — на тебя и Бога, Которого ты можешь умолить спасти нас’” [Иосиф Флавий. Указ. соч. Т. 1. Книга 6. Глава 2, 2. С. 265–266]. Самуил принёс ягнёнка во всесожжение и воззвал к Господу, и Тот услышал (1 Цар. 7:9). Пока жертва горела, филистимляне выстроились к бою, но “Господь поразил их землетрясением, земля колебалась, разверзались бездны, поглощая воинов. Гром и молнии нагнали ужас, оружие выпадало из рук, и они бежали. Самуил с народом погнались за ними, многих перебили” [Иосиф Флавий. Указ. соч. Т. 1. Книга 6. Глава 2, 2. С. 266]. В память победы Самуил воздвиг камень между Мицпой и Га’Шен, назвав его Авен-Езер, “камень помощи” (1 Цар. 7:12) [Ренан. Указ. соч. С. 142]. Эта битва учила филистимлян Божьей силе, а израильтян — зависимости от Бога. Годы назад они потерпели поражение при Афеке, несмотря на ковчег, из-за отсутствия Бога в сердце. Теперь, в худшем положении, они победили, ибо сражался Господь. Камень Авен-Езер напоминал о Божьей помощи. Для нас, спустя 3000 лет, урок в том, что Христос разрешает неразрешимое через искреннюю молитву — нашу или ходатайственную. Ходатайственная молитва, как у Авраама за Содом (Быт. 18:23–33), Моисея за Израиль (Исх. 32:31–32) или Даниила (Дан. 9:5, 19), выражает суть христианства — любовь и самопожертвование. Ходатай принимает чужие беды ближе своих, как Христос, пожертвовавший Собой. Ходатаи, подобно Даниилу, говорят “мы согрешили”, не отделяя себя от народа. Такая молитва меняет молящегося, избавляя от эгоизма. Без неё невозможно стать истинным христианином. Часто мы формально относимся к просьбам молиться за других, забывая их или думая о своих заботах. Если бы Самуил так молился, Израиль был бы уничтожен. Нам нужно учиться разделять бремя ближних, особенно перед Вторым пришествием. Камень Авен-Езер учит хранить память о Божьей помощи. Записывайте, как Бог решает ваши проблемы, — это укрепит веру в кризисы. Автор и многие другие убедились, как такие записи вдохновляют. Сегодня, в мире войн и катастроф, мы живы благодаря Божьей охране, и каждый может сказать: “До сего места помог нам Господь”

Откровение Даниила: Путешествие сквозь завесу времени

Представьте себе древний мир, где звёзды шепчут тайны, а царь дрожит от снов, которые не может понять. В этом мире, полном загадок и великих империй, живёт Даниил — молодой изгнанник, чья вера и мудрость открывают ему двери к божественным откровениям. Его книга, Книга Даниила, — это не просто страницы Священного Писания, а карта истории, нарисованная рукой Бога. Забудьте про голливудские фильмы с падающими метеоритами и апокалиптическим хаосом. Здесь апокалипсис — это не конец, а откровение, взгляд за завесу, где Бог показывает, как Он управляет миром. Давайте отправимся в это путешествие, чтобы понять, о чём говорит Книга Даниила и почему она так важна для нас сегодня.

Апокалипсис: Не метеорит, а откровение

Слово «апокалипсис» у многих вызывает образы из фильмов: астероиды, рушащиеся города, герои, спасающие мир в последнюю секунду. Но в греческом языке апокалипсис означает просто «откровение». Это не про разрушение, а про открытие истины, скрытой от глаз. В Библии апокалиптические книги, такие как Книга Даниила, показывают не только судьбу одного народа, но и грандиозный замысел Бога для всей истории человечества.

В отличие от пророческих книг, таких как Исаия или Иеремия, которые сосредоточены на судьбе Израиля и его завете с Богом, Даниил смотрит шире. Пророки вроде Иеремии говорили: «Если Израиль покается, Бог отменит наказание» (Иеремия 18:7–10). Их пророчества были условными, зависящими от выбора народа, как сказано в Левите 26 или Второзаконии 30: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». Но Даниил — это другое. Его видения не зависят от человеческих решений. Они показывают, как Бог управляет ходом истории, словно дирижёр великого оркестра, где каждая нота — это империя, эпоха или событие.

В еврейском каноне Книга Даниила стоит не среди пророков, а в разделе Писаний. Почему? Потому что раввины, начиная с Ездры, видели в ней особую природу. Это не просто пророчества о судьбе Израиля, а глобальная картина, охватывающая весь мир. И в этом её уникальность.

Сон Навуходоносора: Четыре империи

Представьте себе ночь в Вавилоне. Могучий царь Навуходоносор видит сон, но не может его вспомнить. В ярости он требует от своих мудрецов не только истолковать, но и рассказать, что ему приснилось, угрожая смертью. И тут появляется Даниил, ведомый Богом. Он не только восстанавливает сон, но и открывает его смысл. В этом сне (Даниил 2) — огромная статуя из золота, серебра, бронзы, железа и глины. Каждый материал — это империя, часть Божьего плана.

Золото: Вавилонская империя (около 605–539 гг. до н.э.). Навуходоносор, «золотая голова», правит блистательным, но недолговечным царством.

Серебро: Мидо-Персидская империя (539–333 гг. до н.э.). Она сменяет Вавилон, распространяя своё влияние, но её время тоже ограничено.

Бронза: Греческая империя (333–около 63 гг. до н.э.). Александр Македонский завоёвывает мир, но его империя распадается после его смерти.

Железо и глина: Римская империя (около 63 г. до н.э. – 476 г. н.э.). Мощная, но разделённая, она оставляет след в нашей цивилизации — от слова «сенат» до архитектуры современных столиц.

Этот сон — не просто история. Это Божье откровение о том, что никакие действия царей не могут изменить ход истории, предопределённый Богом. Сегодня, когда мы живём в мире неопределённости, где планы рушатся, а будущее кажется туманным, Книга Даниила напоминает: Бог управляет всем. История — не хаос, а часть Его замысла.

Два полюса древнего мира: Египет и Вавилон

Чтобы понять Даниила, давайте перенесёмся в древний мир, где два гиганта — Египет и Месопотамия (с Вавилоном в её сердце) — определяли судьбы народов. Египет с его пирамидами и иероглифами породил эллинистическую культуру, вдохновившую греческих философов, таких как Пифагор. Месопотамия, пёстрая мозаика шумеров, аккадцев и халдеев, дала начало религиозным идеям, которые позже отозвались в Индии.

Даниил живёт в переломный момент, около 600 г. до н.э., когда Вавилон под властью халдеев (благодаря Набополасару, отцу Навуходоносора) превращает двуполярный мир в однополярный. Египет и Месопотамия — юг и север для Даниила, чья родная Иудея лежит на перекрёстке торговых путей. Но почему в книге нет упоминаний о Китае, Индии или Японии? Потому что Египет и Вавилон — это архетипы. Египетские идеи находят отголоски в китайской культуре, вавилонские — в индийской. Даже японский синтоизм или буддизм несут черты этих древних цивилизаций. Даниил говорит о принципах, которые формируют весь мир.

Два голоса Даниила: История и видения

Книга Даниила — это как два рассказа в одном. Первый — это яркие истории, которые легко читаются и трогают сердце. Вот Даниил, попавший в вавилонский плен в 605 г. до н.э., оказывается при дворе Навуходоносора. Вот его друзья, бросающие вызов огненной печи. Вот падение последнего вавилонского царя Валтасара и встречи Даниила с Дарием Мидянином. Эти сюжеты — о вере, стойкости и Божьей защите.

Но есть и второй голос — апокалиптические видения. Их пять: сон Навуходоносора (глава 2), видение Даниила о четырёх зверях (глава 7), о баране и козле (глава 8), о семидесяти седминах (глава 9) и заключительные откровения (главы 10–12). Это не просто пророчества, а космические картины, где звери, рога и небесные существа раскрывают судьбу мира. Они показывают, как Бог ведёт человечество через века к финалу, где Его царство восторжествует.

Почему Даниил важен сегодня?

Мы живём в странное время. Планы рушатся, как карточные домики. Лето? Осень? Кто знает, что будет завтра? В такой неопределённости Книга Даниила — как маяк. Она учит, что Бог не просто наблюдает за хаосом, а управляет им. Империи — от Вавилона до Рима — приходят и уходят, но Божий план остаётся. Сегодняшние «империи» — политические, технологические, культурные — тоже не вечны. А вот Божье царство, о котором говорит Даниил, нерушимо.

Эта книга зовёт нас не бояться, а доверять. Она не даёт точных дат конца света, но показывает, что история движется к цели. Как Даниил, стоявший среди руин Иудеи, мы можем смотреть в будущее с верой, зная, что Бог держит всё в Своих руках.

Этим очерком мы открываем серию из 11 статей, которые будут вытекать одна из другой. Так что, друзья, открывайте Книгу Даниила, и подписывайтесь. Пусть её истории вдохновляют, а видения заставляют задуматься. Это не просто древний текст — это зеркало, в котором мы видим себя и мир, и свет, указывающий путь вперёд. Читайте, вместе с нами, размышляйте, и пусть это откровение наполнит вас надеждой!

Кто первый начал измерять «еврейские» черепа?

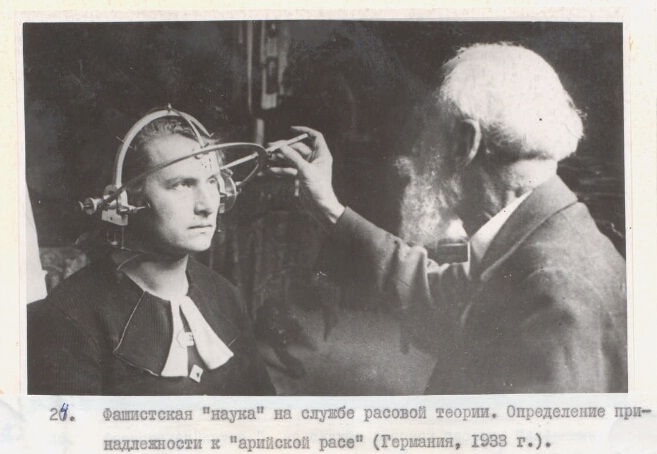

Сейчас я приведу очень известную фотографию, называется она «Фашистская "наука" на службе расовой теории. Определение принадлежности к "арийской расе" (Германия, 1933 г.)».

Однако ашкеназские учёные начали измерять черепа своего народа гораздо раньше. В очередной раз нацистская Германия лишь заимствовала у других составные части своей людоедской идеологии.

Первый исследователь антропологии восточного «еврейства» Самуил Вайсенберг (ашкенази из г. Елисаветград, Российская империя) написал исследование «Южнорусские евреи» в 1895 году, она получила золотую медаль Московского естественнонаучного общества, в ней он пишет о долихоцефальных и брахицефальных «еврейских черепах»*, при этом печально отмечает: «К сожалению, количество измеренных черепов слишком мало, чтобы доказать предполагаемое расхождение между испанскими и немецкими евреями. Контрольные измерения на живых сефардах могли бы иметь решающее значение». Ещё Вайсенберг упоминает «индекс черепов западноевропейских евреев». Действительно, ведущие ашкеназские учёные начали массово замерять черепа своих соплеменников начиная с 1870-х годов (Коперницкий, Блехман, Ломброзо и так далее).

* Долихоцефал – относительно длинная и узкая форма головы; брахицефал – относительно короткая и узкая голова.

Редклиф Натан Саламан, а это ашкеназ, ботаник, евгеник, расолог, ключевая фигура в англо-еврейской общине в 20-м веке и президент Английской сионистской федерации, написал в 1911 году большую статью «Наследственность и евреи», где заключает: «современные самаритяне, живущие на земле своих предков, имеют несомненно еврейское выражение лица, и это несмотря на то, что их головы долихоцефальные, а у большинства евреев брахицефальные»; отмечает разные «типы лица» у сефардов и ашкеназов; упоминает любопытный факт: «сефардов часто описывают как аристократов расы, принадлежащих к более утончённому типу и более чистой крови».

Известно, что чистый семитский череп долихоцефален, все результаты краниометрии доказывают, что евреи – брахицефалы, а долихоцефальная форма встречается у них лишь в менее чем 2% случаев. Единственный путь изменения типа головы – это смешение с другими расами или народами. Исходя из замеров черепов, современные «евреи» не являются семитами, как склонны были считать Ломброзо (ашкенази), Лушан и другие.

В 1930 году один их самых влиятельных деятелей движения по переселению «евреев» в Палестину, член правления Сионистской организации, основатель социологического факультета в Еврейском университете в Иерусалиме (1926 год), профессор, ашкенази из Польши Артур Рупин публикует «выдающееся исследование по социологии еврейства» фундаментальный труд «Социология евреев» (издан в Берлине и Тель-Авиве). Две его первые главы называются «Расовый состав евреев Эрец-Исраэль» и «Расовая история евреев за пределами Эрец-Исраэль». Профессор истории Тель-Авивского университета Шломо Занд (ашкеназ) сообщает: «В конце первого тома приведены многочисленные фотографии типично "еврейских" голов, наглядно иллюстрирующие основной тезис книги об особом соотношении расового единства и многообразия среди евреев различных общин. Черты лица и размеры черепа призваны доказать тот факт, что все без исключения евреи происходят из древней Азии».

Надо понимать, что европейские ашкенази (учёные, мыслители, писатели, идеологи, раввины) активно продвигали политический сионизм и конструкты «еврейская голова», «еврейский череп», «еврейская наследственность», «еврейская разовая гигиена», «еврейская кровь», «евреи как нация, раса и этнос» находясь в среде подъёма национализма в Европе и России, произошедшего в конце 19-го и начале 20-го века, то есть они повторяли за народами, среди которых жили. (Но что если за ростом националистических настроений стояли другие?) Разумеется, приняли они и евгенику Гальтона. Председатель профсоюзной больничной кассы, очень влиятельный медик Йосеф Меир (ашкенази) в своей разъяснительной брошюре от 1934 подчеркнул, что евгеника «для нас ещё важнее, чем для остальных народов».

Внимание! За маты, враньё, оскорбления, русофобию и пр. деструктив можно получить блокировку без предупреждения.

Янтарный ты мой

Один еврей нашёл янтарь на дне морском, второй – вплёл его в дерево и мельхиор. Как бизнесмен Морис Беккер и советский ювелир Эрнест Лис прославили калининградский янтарь на весь мир.

Летом 2025 года в Калининградском музее янтаря прошла выставка «От Беккера до Лиса». В центре внимания оказались два выдающихся еврея – «янтарные короли» Морис Беккер и Эрнест Лис. Их жизни разделило столетие, но оба в свое время внесли огромный вклад в развитие янтарного промысла.

Морис появился на свет в 1830 году в небогатой еврейской семье города Данциг, сейчас это польский город Гданьск. Родители привыкли тщательно экономить, но на образование детей не жалели. Морис успешно закончил школу и решил, что этих знаний вполне достаточно, чтобы заняться торговлей. Что именно продавать, подсказало плещущееся под боком Балтийское море.

Жители приморских деревушек часто промышляли добычей янтаря. И поначалу Беккер просто думал скупать у них камень по оптовой цене – и перепродавать с накруткой. Однако в один из дней он познакомился с корабельным юнгой Фридрихом Штантином. Тот рассказал, что обнаружил целое скопление янтаря в бухте Куршского залива – но совершенно не представляет, как его оттуда достать. Беккер с радостью ухватился за шанс – и предложил думать вместе.

Первую попытку по извлечению янтаря партнеры предприняли в районе мыса Бруст, ныне известного как мыс Таран. И почти тут же поняли, что все их изощренные методы по кустарной добыче янтаря привлекают много внимания. А значит, вполне возможно, пойдут и вопросы. Тогда начинающие предприниматели пошли ва-банк и официально предложили прусскому правительству отдать им участок Куршского залива в аренду – в обмен на работы по очистке дна. Сделка показалась властям выгодной – чем чище дно, тем лучше для судоходства. То, что в «мусоре» будут тонны янтаря, который по праву достанется арендодателям, стало известно позже.

Так появилась компания «Штантин и Беккер», которой удавалось выбрать за год с мелководья от 50 до 75 тонн янтаря. Большая часть уходила на импорт – янтарь стал узнаваем и любим во всем мире. В соседней Российской империи янтарные бусы даже стали неотъемлемой частью национальных костюмов многих губерний. Беккера и Штантина величали «гениальными предпринимателями и добрыми покровителями», и дела их процветали. Но ровно до тех пор, пока через два десятилетия запасы янтаря не иссякли. Тогда магнаты разделились.

Беккер решил попробовать счастья на новом месте – у мыса Брюстерорт, и не прогадал. В 1870 году головной офис переехал в деловой Кёнигсберг, ныне Калининград. Оттуда шли директивы в многочисленные представительства фирмы по всему миру. В 1875 году компании выдали золотую медаль за достижения в промышленности, вскоре после чего Беккер выстроил для своего детища отдельное здание. При нем вскоре заработал музей янтаря. Сегодня «Здание Янтарной мануфактуры» считается объектом культурного наследия.

К концу XIX века Морис Беккер стал одним из самых богатых людей в Кёнигсберге – и щедрым меценатом. При его финансовой поддержке в городе выстроили Новую синагогу – и в благодарность закрепили за ним место в первом ряду. Кроме того, признали его и на уровне Германской империи, даровав почетный титул тайного коммерции советника. И тем не менее в 1899 году Беккер внезапно продал все имущество государству. Получив на руки 14,5 миллиона марок, он переехал в Берлин, чтобы начать новую главу в своей жизни. Но судьба распорядилась иначе. В 1901 году, наслаждаясь отдыхом на живописном острове Узедом в Херингсдорфе, Морис Беккер ушёл из жизни в возрасте 71 года.

Спустя столетие после рождения Беккера в ленинградской семье еврейских интеллектуалов появился Эрнест Лис, которому тоже предстояло носить звание «янтарного короля», но совсем в другом, советском государстве. Детство у Лиса выдалось трудным. Когда ему было два года, умерла его мать, учительница географии Белла Иосифовна Гутман. Ей было всего 32 года. Еще через два года по сфабрикованным обвинениям в антисоветской пропаганде был арестован его отец, редактор ленинградского издательства «Изобразительное искусство» Абрам Морицевич Лис. В июле 1938 года его приговорили к расстрелу. Он будет посмертно реабилитирован – за отсутствием не просто состава, а события преступления – лишь через 22 года.

Так Эрнест и его сестра оказались в детдоме. Оттуда если и шли за образованием, то в училища. Эрнест хорошо рисовал и резал по дереву, поэтому он выбрал 24-е Ленинградское художественно-ремесленное училище. Там он вскоре заменил дерево на камень – а чуть позже определился и с фаворитом. Им стал янтарь. «Этот поэтический самоцвет – застывшая смола хвойных деревьев – заворожил меня мгновенно», – вспоминал Лис. В общем, выпустился из училища он уже узкоспециализированным мастером по художественной обработке янтаря. И был тут же отправлен под Калининград: сначала в поселок Приморье, на янтарный завод треста «Русские самоцветы», а после – в поселок Янтарный, на единственный не только в СССР, но и во всем мире комбинат по добыче и обработке янтаря.

Янтарный комбинат был создан в 1947 году на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. И начинал здесь свою карьеру Лис простым камнерезом. Резчики утверждали, что это нетрудно – камень податливый. Поначалу Лис думал, что проработает пару лет – и вернется домой. Но когда он научился аккуратно вскрывать янтарь, убирать с него старую серо-жёлтую оболочку и чувствовать его запах, он понял, что работа с этим камнем – на всю жизнь.

Оттачивал свое мастерство Лис на вставках для ювелирных изделий. «Ассортимент продукции был небольшой: бусы, браслеты, мундштуки, броши», – вспоминал Лис. Потом в работе был долгий перерыв – на службу в армии. Вернувшись в Янтарный, Лис обнаружил, что на комбинате появилась экспериментальная мастерская по выпуску единичных вещей из янтаря: ваз, шкатулок и украшений. Камнерезы работали там бок о бок с ювелирами – и Лис загорелся попробовать себя в таком тандеме. Его приняли на должность камнереза шестого разряда.

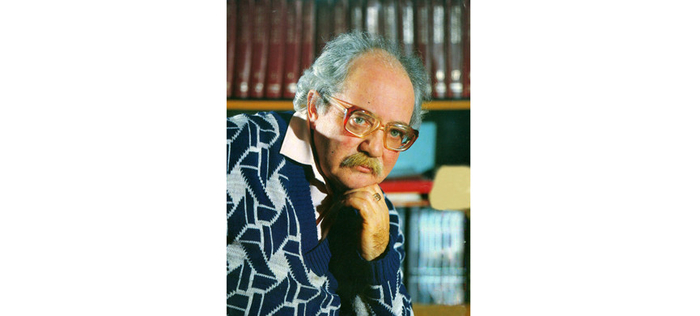

Прорыв у Лиса случился в начале 60-х – после того как главным художником Янтарного комбината стал Альфред Эдуардович Меос, поощрявший творческий подход к обработке янтаря. У Лиса стали появляться первые индивидуальные работы – и в них угадывался стиль. Он экспериментировал, сочетая янтарь то с мельхиором, то с деревом, комбинировал разные стили и текстуры – так, что на выходе получались гармоничные композиции. Лис любил подчеркнуть натуральную текстуру янтаря, не скрывая природные особенности этого материала, а напротив, делая их важной частью своих произведений. Каждая микротрещина, поверхностная корка или минеральное включение в структуре янтаря становились неотъемлемой частью композиции, придавая украшениям уникальность и естественность.

«Да, я ставил своей целью вывести янтарь из категории поделочного сырья на уровень самостоятельного элемента ювелирного изделия, – делился позднее Лис. – Но вообще, это традиционная, истинно русская линия ювелирного искусства, в которой металл и камень всегда соединялись в единое целое».

Небольшие скульптуры «Рождение Венеры» и «Охотница». Гарнитуры «Дружба» и «Зыбь». Трубка «Товарищ», ваза «Изобилие» и модель атомного ледокола «Ленин». А еще янтарные шахматы с резными фигурами, подаренные чемпионам мира по шахматам Михаилу Ботвиннику и Михаилу Талю. Вот лишь некоторые из самых известных работ Лиса, занимавших призовые места на всесоюзных и международных выставках.

«Эрнест был не только искусным мастером в своём деле, но и замечательным человеком, – рассказывает директор Музея янтаря в Калининграде Татьяна Суворова. – Люди видели, что к своим работам Эрнест Абрамович относится спокойно, ждет, что другие скажут. И уважали его еще больше. Молодежь группировалась вокруг Лиса, и признавая в нем классного специалиста и самобытного художника, и отдавая должное его богатой эрудиции. Многие искусные ювелиры – Геннадий Лосец, Людмила Сахарова, Надежда Жутикова – называли себя его учениками и отмечали, что он был прекрасным рассказчиком с живыми глазами и голосом».

Ну, и Янтарный комбинат стал не только местом, где раскрылся талант «чемпиона мира по янтарю», но и местом, где Лис встретил свою жену. Анна Ивановна, в девичестве Шуппо, вспоминала о муже так: «Мы оба очень любили читать. Эрик собрал хорошую библиотеку – более четырех тысяч томов. Но главное – мы оба не терпели фальши. Эрик всегда был искренен и непосредственен. И умел находить общий язык со всеми – от простого рабочего до известного артиста или художника. Он всегда говорил, что думал, не лебезил ни перед кем. И благодаря своему сильному характеру и неустанному труду он проложил путь к вершине, взлетев на пост руководителя комбината, оставляя за своими плечами огромное наследие».

Екатерина Васильева

Пророчества библии в судьбе потерянного города

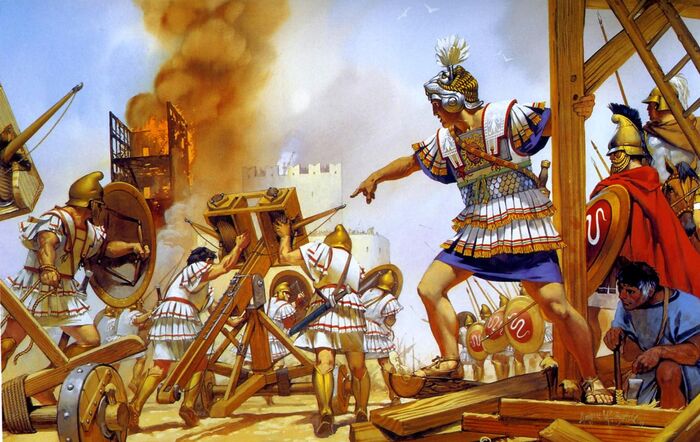

История сохранила поразительные примеры того, как не только люди из-за возраста, наследственности или недугов могут терять волосы, но и целые города могут лишаться своего былого облика. Одним из таких мест древности стала Газа, один из пяти царских городов филистимлян. Этот город, чьи жители нередко совершали набеги на иудеев, стал ареной драмы израильского судьи XII века до нашей эры Самсона, который искал здесь любовь, но обрёл лишь смерть. Ранние годы города текли схожим образом с судьбой Аскалона. Изначально Газа, что в переводе означает твердыня, была хананейским поселением, служившим центром египетской провинции Ханаан [Циркин. Указ. соч. С. 105]. В XII веке до нашей эры её захватили и разграбили филистимляне, истребив местное население, но затем перестроив город заново. Благодаря удачному расположению и известности, Газа стала главным городом их Пятиградия [Циркин. Указ. соч. С. 105]. Постоянные столкновения с Израилем привели к тому, что город дважды оказывался под властью иудейских царей — Соломона (3 Цар. 4:24) и Езекии (4 Цар. 18:8). При нашествии Навуходоносора Газа сильно пострадала, но была восстановлена, хотя ненадолго, так как в 529 году до нашей эры её опустошил царь Мидо-Персии Камбиз (529–522). Наиболее тяжёлые разрушения принесло завоевание Александром Македонским (337–323), который дважды чуть не погиб под её стенами осенью 332 года, двигаясь к Египту и встретив яростное сопротивление горожан [Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. М.: Наука, 1985. С. 263]. Тогда городом управлял верный слуга персидского царя Дария евнух Ватисса, который надеялся остановить победоносное шествие македонцев. “Он усилил гарнизон, привлёк арабских воинов из южных племён и запасся припасами для долгой осады, веря, что задержка врага сохранит лояльность Египта и даст Дарию время на подготовку новых сил в верхней Азии, чтобы вытеснить македонянина за Тавр, Галис и Геллеспонт. Успех Тира укреплял его уверенность, хотя флот, помогший взять тот остров, был бесполезен у Газы, расположенной в полумиле от берега, окружённого песками и отмелями” [Дройзен И. История эллинизма. В 3 т. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. Т. 1. С. 226]. С точки зрения стратегии его план был безупречен, но библейские пророчества предрекали конец Мидо-Персии — медведю (Дан. 8:5), серебряной груди истукана (Дан. 2:32), овну (Дан. 8:3–7) — и приход царства быстрого и сильного, как барс (Дан. 7:6), что воплотил Александр. О событиях под Газой в сентябре 332 года до нашей эры расскажем словами римского историка Квинта Курция Руфа. “Александр, изучив местность, приказал копать подкопы: мягкий песчаный грунт, намываемый морем, облегчал тайную работу, лишенный скал и камней как препятствий. Работа началась с незаметной стороны, а для отвлечения внимания к стенам подогнали осадные башни. Однако песок затруднял их движение, колёса вязли, верхние этажи обрушивались, раня людей. Царь велел отступить, а наутро обложил город блокадой. Перед походом он, по обычаю, помолился богам. Вдруг ворон, пролетая, уронил ком земли на голову царя, рассыпав её, и сел на башню, обмазанную битумом, прилипнув крыльями. Воины поймали птицу, и это сочли знаком. Прорицатель Аристандр, доверенный царя, истолковал: город падёт, но царь рискует раной. Он отговорил Александра от действий в тот день. Царь, раздосадованный задержкой у Газы, всё же подчинился. Осаждённые воспряли духом, вышли в атаку, но, заметив обходной манёвр македонцев, отступили. Александр, забыв предсказание, надел панцирь по просьбе друзей и вступил в бой. Араб из войска Дария, притворившись перебежчиком, бросился к царю с мечом, но промахнулся, потеряв руку. Вскоре стрела ранила царя в плечо, пробив панцирь. Врач Филипп извлёк её, кровь хлынула, но царь, не дрогнув, велел перевязать рану. Продолжая сражаться, он скрывал боль, пока кровь не усилилась, и рана не воспалилась. Потеряв сознание, он был отнесён в лагерь. Бетис, решив, что царь мёртв, вернулся в город. Александр, ещё не оправившись, возвёл насыпь высотой стен и подкопал их. Горожане надстроили укрепления, но башни на насыпи их превзошли. Стена рухнула, и враги ворвались. Александр, повредив ногу камнем, всё же вёл бой, негодуя на две раны. Бетис, израненный, сражался до конца, но был пленён. Царь, признав его мужество, сказал: ‘Ты умрёшь не так, как хотел; испытаешь все пытки пленника’. Бетис молчал с надменным взглядом. Разгневанный Александр велел проткнуть его пятки ремнями, привязать к колеснице и тащить вокруг города, гордясь подражанием Ахиллу, своему предку. Пало около десяти тысяч персов и арабов, но и македонцы понесли потери. Осада прославилась не столько городом, сколько опасностями для царя” [Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. М.: Изд-во Московского университета, 1993. Книга IV. Глава 6, 7–30. С. 60–61]. Так Александр, начав как противник жестокостей, поддался власти, проявляя бесчеловечность под Газой, не ведая, что через девять лет умрёт, а его воины, ныне насилующие и убивающие, обратят ярость на его семью. Закон посева и жатвы не минует и его. После разгрома “Газа опустела и была заселена окрестными жителями” [Дандамаев. Указ. соч. С. 263], мужчины погибли, женщины и дети проданы в рабство [Дройзен. Указ. соч. Т. 1. С. 228]. Город восстановили, но войны диадохов оставили след. Во II веке до нашей эры Газа вошла в сферу влияния Набатейского царства с центром в Петре [Грандт. Указ. соч. С. 239], сохраняя независимость [Циркин. История библейских стран. Указ. соч. С. 433]. Одновременно возникло Иудейское государство Хасмонеев, где царь Александр Яннай (103–76) стремился подчинить Палестину [Дубнов С.М. Краткая история евреев. СПб, 1912. Часть 2. С. 35]. Он столкнулся с набатеями и Египтом, но внутренние смуты в Египте ослабили последнего. Разбив набатеев [Грандт. Указ. соч. С. 239], он осадил Газу, затаив обиду на её союз с Египтом [Циркин. Указ. соч. С. 433]. “Он опустошил окрестности, но военачальник Газы с двумя тысячами наёмников и десятью тысячами горожан ночью атаковал иудейский лагерь. В темноте иудеи приняли их за Птолемея, но на рассвете, разобрав ошибку, перешли в наступление, убив тысячу врагов. Горожане держались стойко, надеясь на помощь Ареты II, но Аполлодор, их лидер, пал от руки брата Лизимаха, завидовавшего популярности. Лизимах сдал город Александру, который сначала щадил жителей, но затем отпустил войско на расправу. Горожане сопротивлялись, поджигая дома, убивали жен и детей, спасая от рабства. Пятьсот членов совета бежали в храм Аполлона, но были перебиты. Город сгорел после годичной осады” [Иосиф Флавий. Иудейские древности. Указ. соч. Т. 2. Книга 13. Глава 13, 3. С. 196–197].

На этом завершилась история древней Газы. Новый город, названный в её честь, был построен римлянами после 61 года до нашей эры на ином месте как свободный город [Кнаур Д. Большой путеводитель по Библии. М.: Республика, 1993. С 95], в нескольких километрах от прежней Газы филистимлян и греков. “Газа существует и сегодня, что долгое время ставило под сомнение пророчества. Лишь тщательные исследования выявили, что новый город стоит не там, где древний. Старая Газа, как показали раскопки, скрыта под песчаными дюнами, действительно ‘оплешивев’” [Кнаур Д. Указ. соч. С 95]. Газа филистимлян была настолько разрушена временем, что долгое время её местоположение оставалось загадкой. Только благодаря кропотливым усилиям археологов, от У. Питри до И. Кейта, были найдены её остатки, связанные с эпохами Самсона и Александра Македонского. Сегодня от неё остались лишь песчаные холмы, “так ‘оплешивев’, что ни одна колонна, ни один стоящий камень не указывают на прошлое, и нет травинки, где мог бы отдохнуть взгляд” [Кнаур Д. Указ. соч. С 95]. Современная Газа связана с древней так же, как Неаполь Скифский с Симферополем или Херсонес с Севастополем. Пророчества подтвердились: город был уничтожен и покинут (№ 4), а время сделало его облыселым в прямом смысле (№ 3). Иная судьба ждала Азот (или Ашдод). Проходя схожий кровавый путь с Газой и Аскалоном, он сохранил своё существование. В VIII веке до нашей эры ассирийцы нанесли ему тяжёлый урон, а вавилоняне, истребив филистимлян, оставили город нетронутым. В 147 году до нашей эры Ионатан Хасмоней разрушил его, но в 55 году до нашей эры римляне восстановили Азот, включив в империю [Гладкий В.Д. Древний мир. Энциклопедия. В 2 т. Донецк: Отечество, 1996. Т. 1. С. 72]. В 395 году он перешёл к Византии, в VII веке — к арабам, в период крестовых походов менял хозяев между мусульманами и крестоносцами, затем вошёл в Османскую империю и с 1948 года стал частью Израиля. В 1965 году в Азоте (ныне Ездуд, 31є46’ с.ш., 34є40’ в.д.) открыли второй крупный порт Израиля на Средиземном море. Крупные раскопки с 1962 по 1972 годы проводил Израильский Департамент Древностей под руководством М. Дотана и Д.Н. Фридмана [Мазар А. Археология Святой Земли. В 2 т. Иерусалим, Гешарим, 1994]. Христианство пришло в Азот с апостолом Филиппом (Деян. 8:40), и его последователи живут там до сих пор. Пятый город филистимлян, Аккарон (или Экрон), был сильно разрушен Навуходоносором, после чего утратил значение. Выдержав до крестовых походов, он превратился в деревню, которая вскоре исчезла. Сегодня его следы найдены на 31є52’ с.ш. и 34є49’ в.д. под названием Тель-Микне. Раскопки в 1980-х годах проводили Институт археологии им. В. Ф. Олбрайта и Еврейский университет под руководством С. Гитина и Т. Дотана, открыв камни, ступали по которым библейские герои. Азот процветает как город с иудейским населением, а не филистимлянами, в то время как от Аккарона остались лишь руины. Как могли Исайя или Иеремия, если бы они лишь излагали свои мысли, предвидеть исчезновение филистимлян, в то время как ассирийцы или эфиопы доживут до Второго Пришествия? Как могли они знать, что пять городов с общим происхождением, схожей историей и значением в эпоху пророчеств ждёт столь разная судьба? И как точно эти предсказания воплотились в реальности! Не зря утверждают, что пророчества придают Библии божественный отпечаток.