Пророчества библии в судьбе потерянного города

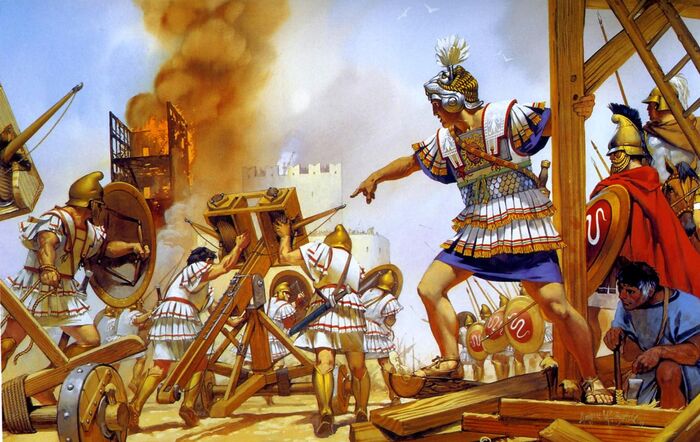

История сохранила поразительные примеры того, как не только люди из-за возраста, наследственности или недугов могут терять волосы, но и целые города могут лишаться своего былого облика. Одним из таких мест древности стала Газа, один из пяти царских городов филистимлян. Этот город, чьи жители нередко совершали набеги на иудеев, стал ареной драмы израильского судьи XII века до нашей эры Самсона, который искал здесь любовь, но обрёл лишь смерть. Ранние годы города текли схожим образом с судьбой Аскалона. Изначально Газа, что в переводе означает твердыня, была хананейским поселением, служившим центром египетской провинции Ханаан [Циркин. Указ. соч. С. 105]. В XII веке до нашей эры её захватили и разграбили филистимляне, истребив местное население, но затем перестроив город заново. Благодаря удачному расположению и известности, Газа стала главным городом их Пятиградия [Циркин. Указ. соч. С. 105]. Постоянные столкновения с Израилем привели к тому, что город дважды оказывался под властью иудейских царей — Соломона (3 Цар. 4:24) и Езекии (4 Цар. 18:8). При нашествии Навуходоносора Газа сильно пострадала, но была восстановлена, хотя ненадолго, так как в 529 году до нашей эры её опустошил царь Мидо-Персии Камбиз (529–522). Наиболее тяжёлые разрушения принесло завоевание Александром Македонским (337–323), который дважды чуть не погиб под её стенами осенью 332 года, двигаясь к Египту и встретив яростное сопротивление горожан [Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. М.: Наука, 1985. С. 263]. Тогда городом управлял верный слуга персидского царя Дария евнух Ватисса, который надеялся остановить победоносное шествие македонцев. “Он усилил гарнизон, привлёк арабских воинов из южных племён и запасся припасами для долгой осады, веря, что задержка врага сохранит лояльность Египта и даст Дарию время на подготовку новых сил в верхней Азии, чтобы вытеснить македонянина за Тавр, Галис и Геллеспонт. Успех Тира укреплял его уверенность, хотя флот, помогший взять тот остров, был бесполезен у Газы, расположенной в полумиле от берега, окружённого песками и отмелями” [Дройзен И. История эллинизма. В 3 т. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. Т. 1. С. 226]. С точки зрения стратегии его план был безупречен, но библейские пророчества предрекали конец Мидо-Персии — медведю (Дан. 8:5), серебряной груди истукана (Дан. 2:32), овну (Дан. 8:3–7) — и приход царства быстрого и сильного, как барс (Дан. 7:6), что воплотил Александр. О событиях под Газой в сентябре 332 года до нашей эры расскажем словами римского историка Квинта Курция Руфа. “Александр, изучив местность, приказал копать подкопы: мягкий песчаный грунт, намываемый морем, облегчал тайную работу, лишенный скал и камней как препятствий. Работа началась с незаметной стороны, а для отвлечения внимания к стенам подогнали осадные башни. Однако песок затруднял их движение, колёса вязли, верхние этажи обрушивались, раня людей. Царь велел отступить, а наутро обложил город блокадой. Перед походом он, по обычаю, помолился богам. Вдруг ворон, пролетая, уронил ком земли на голову царя, рассыпав её, и сел на башню, обмазанную битумом, прилипнув крыльями. Воины поймали птицу, и это сочли знаком. Прорицатель Аристандр, доверенный царя, истолковал: город падёт, но царь рискует раной. Он отговорил Александра от действий в тот день. Царь, раздосадованный задержкой у Газы, всё же подчинился. Осаждённые воспряли духом, вышли в атаку, но, заметив обходной манёвр македонцев, отступили. Александр, забыв предсказание, надел панцирь по просьбе друзей и вступил в бой. Араб из войска Дария, притворившись перебежчиком, бросился к царю с мечом, но промахнулся, потеряв руку. Вскоре стрела ранила царя в плечо, пробив панцирь. Врач Филипп извлёк её, кровь хлынула, но царь, не дрогнув, велел перевязать рану. Продолжая сражаться, он скрывал боль, пока кровь не усилилась, и рана не воспалилась. Потеряв сознание, он был отнесён в лагерь. Бетис, решив, что царь мёртв, вернулся в город. Александр, ещё не оправившись, возвёл насыпь высотой стен и подкопал их. Горожане надстроили укрепления, но башни на насыпи их превзошли. Стена рухнула, и враги ворвались. Александр, повредив ногу камнем, всё же вёл бой, негодуя на две раны. Бетис, израненный, сражался до конца, но был пленён. Царь, признав его мужество, сказал: ‘Ты умрёшь не так, как хотел; испытаешь все пытки пленника’. Бетис молчал с надменным взглядом. Разгневанный Александр велел проткнуть его пятки ремнями, привязать к колеснице и тащить вокруг города, гордясь подражанием Ахиллу, своему предку. Пало около десяти тысяч персов и арабов, но и македонцы понесли потери. Осада прославилась не столько городом, сколько опасностями для царя” [Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. М.: Изд-во Московского университета, 1993. Книга IV. Глава 6, 7–30. С. 60–61]. Так Александр, начав как противник жестокостей, поддался власти, проявляя бесчеловечность под Газой, не ведая, что через девять лет умрёт, а его воины, ныне насилующие и убивающие, обратят ярость на его семью. Закон посева и жатвы не минует и его. После разгрома “Газа опустела и была заселена окрестными жителями” [Дандамаев. Указ. соч. С. 263], мужчины погибли, женщины и дети проданы в рабство [Дройзен. Указ. соч. Т. 1. С. 228]. Город восстановили, но войны диадохов оставили след. Во II веке до нашей эры Газа вошла в сферу влияния Набатейского царства с центром в Петре [Грандт. Указ. соч. С. 239], сохраняя независимость [Циркин. История библейских стран. Указ. соч. С. 433]. Одновременно возникло Иудейское государство Хасмонеев, где царь Александр Яннай (103–76) стремился подчинить Палестину [Дубнов С.М. Краткая история евреев. СПб, 1912. Часть 2. С. 35]. Он столкнулся с набатеями и Египтом, но внутренние смуты в Египте ослабили последнего. Разбив набатеев [Грандт. Указ. соч. С. 239], он осадил Газу, затаив обиду на её союз с Египтом [Циркин. Указ. соч. С. 433]. “Он опустошил окрестности, но военачальник Газы с двумя тысячами наёмников и десятью тысячами горожан ночью атаковал иудейский лагерь. В темноте иудеи приняли их за Птолемея, но на рассвете, разобрав ошибку, перешли в наступление, убив тысячу врагов. Горожане держались стойко, надеясь на помощь Ареты II, но Аполлодор, их лидер, пал от руки брата Лизимаха, завидовавшего популярности. Лизимах сдал город Александру, который сначала щадил жителей, но затем отпустил войско на расправу. Горожане сопротивлялись, поджигая дома, убивали жен и детей, спасая от рабства. Пятьсот членов совета бежали в храм Аполлона, но были перебиты. Город сгорел после годичной осады” [Иосиф Флавий. Иудейские древности. Указ. соч. Т. 2. Книга 13. Глава 13, 3. С. 196–197].

На этом завершилась история древней Газы. Новый город, названный в её честь, был построен римлянами после 61 года до нашей эры на ином месте как свободный город [Кнаур Д. Большой путеводитель по Библии. М.: Республика, 1993. С 95], в нескольких километрах от прежней Газы филистимлян и греков. “Газа существует и сегодня, что долгое время ставило под сомнение пророчества. Лишь тщательные исследования выявили, что новый город стоит не там, где древний. Старая Газа, как показали раскопки, скрыта под песчаными дюнами, действительно ‘оплешивев’” [Кнаур Д. Указ. соч. С 95]. Газа филистимлян была настолько разрушена временем, что долгое время её местоположение оставалось загадкой. Только благодаря кропотливым усилиям археологов, от У. Питри до И. Кейта, были найдены её остатки, связанные с эпохами Самсона и Александра Македонского. Сегодня от неё остались лишь песчаные холмы, “так ‘оплешивев’, что ни одна колонна, ни один стоящий камень не указывают на прошлое, и нет травинки, где мог бы отдохнуть взгляд” [Кнаур Д. Указ. соч. С 95]. Современная Газа связана с древней так же, как Неаполь Скифский с Симферополем или Херсонес с Севастополем. Пророчества подтвердились: город был уничтожен и покинут (№ 4), а время сделало его облыселым в прямом смысле (№ 3). Иная судьба ждала Азот (или Ашдод). Проходя схожий кровавый путь с Газой и Аскалоном, он сохранил своё существование. В VIII веке до нашей эры ассирийцы нанесли ему тяжёлый урон, а вавилоняне, истребив филистимлян, оставили город нетронутым. В 147 году до нашей эры Ионатан Хасмоней разрушил его, но в 55 году до нашей эры римляне восстановили Азот, включив в империю [Гладкий В.Д. Древний мир. Энциклопедия. В 2 т. Донецк: Отечество, 1996. Т. 1. С. 72]. В 395 году он перешёл к Византии, в VII веке — к арабам, в период крестовых походов менял хозяев между мусульманами и крестоносцами, затем вошёл в Османскую империю и с 1948 года стал частью Израиля. В 1965 году в Азоте (ныне Ездуд, 31є46’ с.ш., 34є40’ в.д.) открыли второй крупный порт Израиля на Средиземном море. Крупные раскопки с 1962 по 1972 годы проводил Израильский Департамент Древностей под руководством М. Дотана и Д.Н. Фридмана [Мазар А. Археология Святой Земли. В 2 т. Иерусалим, Гешарим, 1994]. Христианство пришло в Азот с апостолом Филиппом (Деян. 8:40), и его последователи живут там до сих пор. Пятый город филистимлян, Аккарон (или Экрон), был сильно разрушен Навуходоносором, после чего утратил значение. Выдержав до крестовых походов, он превратился в деревню, которая вскоре исчезла. Сегодня его следы найдены на 31є52’ с.ш. и 34є49’ в.д. под названием Тель-Микне. Раскопки в 1980-х годах проводили Институт археологии им. В. Ф. Олбрайта и Еврейский университет под руководством С. Гитина и Т. Дотана, открыв камни, ступали по которым библейские герои. Азот процветает как город с иудейским населением, а не филистимлянами, в то время как от Аккарона остались лишь руины. Как могли Исайя или Иеремия, если бы они лишь излагали свои мысли, предвидеть исчезновение филистимлян, в то время как ассирийцы или эфиопы доживут до Второго Пришествия? Как могли они знать, что пять городов с общим происхождением, схожей историей и значением в эпоху пророчеств ждёт столь разная судьба? И как точно эти предсказания воплотились в реальности! Не зря утверждают, что пророчества придают Библии божественный отпечаток.