Всех приветствую! Сегодня положим начало новой серии постов про СССР. Идеологически она будет продолжать серию про Ногалес, но тут мы уже на близком нам с вами примере рассмотрим, как от структуры устройства общества зависит его благополучие и жизнеспособность. Приступим.

Часть 1-я. От революции к индустриализации: будущее которое работало.

Обращаясь к истории советского союза, хочется вспомнить, что начало XX века - это время масштабных перемен, которые не обошли стороной и нашу страну. Революция, гражданская война, коллективизация - все это создавало не просто хаос, а своего рода эксперимент по реструктуризации общества. В то время даже западные капиталисты, верившие в незаменимость свободного рынка, удивлялись и считали инновационным подход советских коммунистов в построении нового общества.

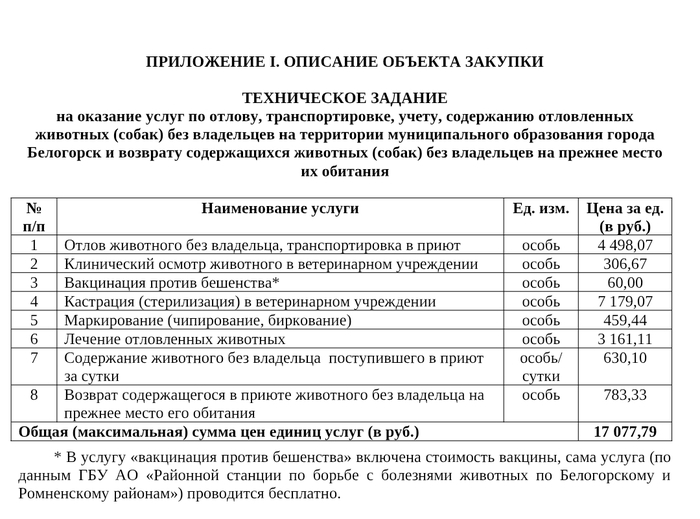

Но начиналось все не так радужно и прекрасно, как описывали большевики. К 1921 году ВВП страны, истощенное первой мировой и гражданской войнами, снизилось на 62% относительно 1913 года. Это был просто катастрофический уровень, экономика была разрушена, царили голод и нищета, для сравнения в начале 90-х ВВП снизился только на 38%. Думаю никто не мог и представить, что уже в течении 7 лет СССР отыграет это падение, а к 1932 году выполнит свою первую пятилетку досрочно.

Особого внимания заслуживает амбициозный план ГОЭЛРО(развития электроэнергетической отрасли), благодаря которому производство электроэнергии в СССР выросло почти в 7 раз: с 2 млрд кВт·ч в 1913 году до 13,5 млрд кВт·ч к 1932 году. Только представьте, страна, которая еще недавно была аграрной, за такой короткий промежуток совершила технологический скачок, который еще недавно считался утопией. Так в чем же был секрет столь стремительного роста?

На первых этапах развития системы сделали акцент на перераспределение ресурсов:

➖Коллективизация и индустриализация позволяли использовать скрытый экономический потенциал огромного крестьянского населения, переводя его в массовую промышленность.

➖Централизованное планирование обеспечивало быструю мобилизацию всего государства для достижения кратковременных, но впечатляющих результатов, несмотря на то, что это требовало жесткого контроля и репрессивных мер.

Массовая урбанизация шла полным ходом и в период с 1929 по 1932 год из деревень в города перебралось около 12,5 миллионов человек, из которых 8,5 миллионов были вынуждены покинуть родные места, что сравнимо с населением современной Московской области. Масштабы мобилизации ресурсов были беспрецедентными.

Но вот парадокс, советская модель работала именно потому, что была неустойчивой. Экстенсивный рост за счет мобилизации ресурсов дает быстрые результаты, но только до тех пор, пока есть что мобилизовывать. Крестьян можно согнать с земли один раз, природные ресурсы — выкачать, но что делать дальше?

Советский союз не был одинок, похожие попытки "мобилизационного рывка" наблюдались в разных странах. Например, Китайская модель 1980-2000-х годов во многом повторяла советскую логику: массовая урбанизация, государственные инвестиции в инфраструктуру, жесткое планирование. Разница лишь в том, что Китай вовремя начал переход к рыночным механизмам и инновациям.

Часть 2-я. Кнут, пряник и парадокс роста

В разгар индустриализации, советское руководство придумало, как им казалось, хорошую систему мотивации труда: премии за выполнение плана. Эти премии могли достигать до 37% от оклада. Но был нюанс, который свел всю систему к абсурду.

Плановые показатели на следующий год формировались на основе результатов текущего и каждый раз немного увеличивались. К примеру, если завод выплавил за год 10 млн тонн стали, то в следующем году ему поставят план в 10,5 млн тонн. Вывод тут напрашивался сам собой: чем больше произвели сегодня, тем выше будет планка завтра. Итог? Руководители предприятий начали занижать показатели и выполнять лишь необходимый минимум, чтобы на следующий год не загнать себя в угол невыполнимыми задачами. Ведь невозможно постоянно поддерживать рост производства без инноваций.

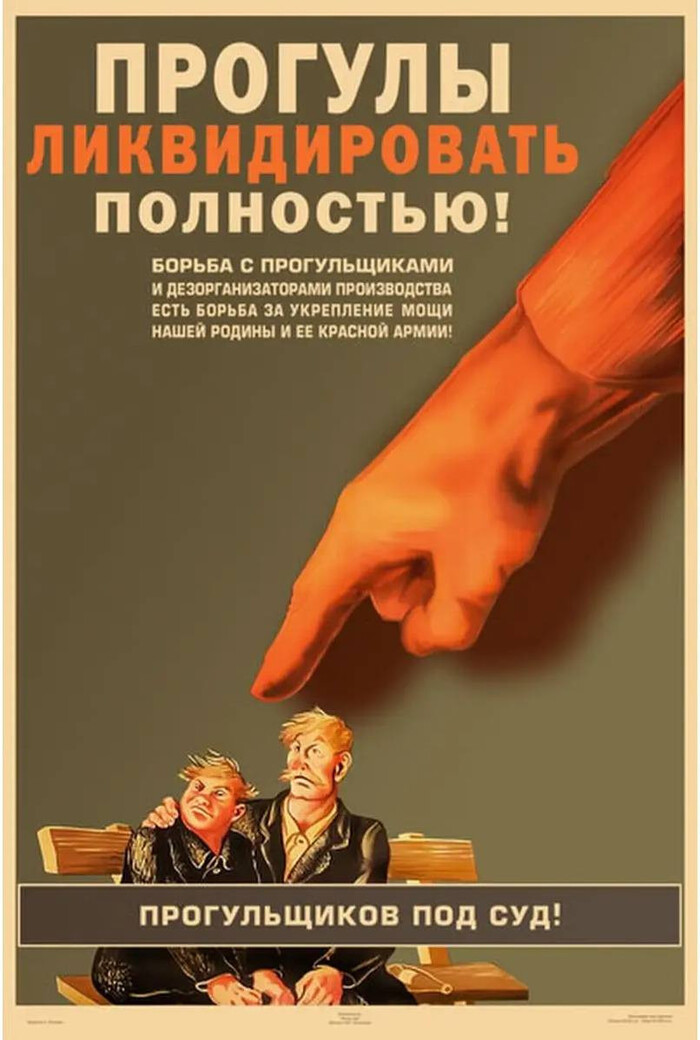

Советская система на этом не остановилась, пряники выдала, и про кнут не забыла. С 1940 по 1956 года действовало постановление «О переходе на восьмичасовой рабочий день», в рамках которого за прогул работы без уважительной причины следовало жестокое наказание в виде исправительных работ сроком до 6 месяцев с удержанием до 25% заработной платы. Прогулом считалось как опоздание на работу более чем на 20 минут, так и несвоевременное возвращение с обеда или перекура. Нарушившим дважды уже грозил реальный тюремный срок, что в наше время звучит как то дико. За этот период почти 18 млн человек провинились и попали под раздачу (1/6 взрослого населения, между прочим).

Но повинность за опоздание меркла на фоне коллективизации(1928-1937 гг.). Надо ведь было где то брать ресурсы и рабочую силу для индустриализации. В процессе коллективизации индивидуальные крестьянские хозяйства насильственно объединялись в колхозы, а особо зажиточные крестьяне раскулачивались, для подрыва их влияния на местах. По итогам, как я уже писал в первой части, 12,5 млн человек перебрались в города в поисках работы. Но самое мрачное и печальное то, что «добровольная» коллективизация стоила государству жизней от 5,7 до 10 млн человек, которые умерли от голода и репрессий. Сталин даже писал в своих мемуарах, что борьба с миллионами крестьян в годы коллективизации для него была страшнее и тяжелее войны.

В чем же главная загадка системы, которая смогла за несколько лет построить тысячи заводов и электростанций, но оказалось абсолютно беспомощной перед задачей создания чего то нового?

Все лежало на поверхности: инновации требуют риска, экспериментов и права на ошибку. А когда за малейшую оплошность или отклонение от плана можно получить срок или лишится дохода, кто будет рисковать? Плюс ко всему премии платили за выполнение месячных планов, а инновации - это инвестиции в будущее, которые требуют затрат ресурсов сегодня. Так все и придерживались правила: проще делать то же самое, что и вчера, только чуть больше.

В итоге сложилась система, где все боялись всех. Рабочие боялись опоздать, инженеры предлагать что то новое, а начальники не выполнить план. Страх - плохой стимул для экономики, который порождает застой, да и работает только на коротких дистанциях. Он, конечно, может заставить работать быстрее, но не умнее.

В результате советская экономика стала жертвой собственных успехов. Методы, которые обеспечили индустриальный рывок 1930-х, превратились в смирительную рубашку для развития. Централизованное планирование отлично перераспределяло имеющиеся ресурсы, но было беспомощно перед задачей их приумножения через инновации.

В следующей части разберем, как накопившиеся противоречия привели систему к тому пределу, который она уже не смогла преодолеть. И почему экономика, которая когда-то поражала мир своими темпами роста, в итоге не выдержала конкуренции с более гибкими моделями.

Не забывайте подписываться на мой телеграм канал, там еще больше контента.