Екатерина II Великая (Часть 8)

В начале 1794г. Екатерина назначила новым послом в Речи Посполитой Осипа Андреевича Игельстрома. Сей колоритный персонаж лет за 25 до этого назначения, ходил в любовниках, фаворитки польского короля, и передавал в Санкт-Петербург нескончаемый поток разведданных.

Прибыв в Варшаву, 56-летний Осип Андреевич не стал изобретать новую схему работы, а взял и приютил под крышей российского посольства замужнюю светскую львицу, графиню Гонорату Залусскую. Заботясь о сне первой польской красавицы, Игельстром приказал накрыть брусчатку вокруг посольства несколькими слоями соломы, чтобы графиню не тревожили башмаки прохожих, цоканье копыт и стук каретных колес.

Графиня прохладно относилась к польским патриотам и обожала дорогие подарки, модные наряды и восхищенные мужские взгляды. Однажды вечером оставшись наедине с любовником, Гонората сказала Осипу Андреевичу, что в Польше зреет восстание, и назвала несколько имен заговорщиков.

Посол приказал удвоить караулы у посольства и отправил в столицу депешу, в которой попросил императрицу увеличить контингент русских войск в Польше. В ответ Екатерина написала, что 10-тысяч русских солдат сосредоточенных вокруг Варшавы, обеспечат в Польше, тишь да гладь да Божью благодать.

Предчувствуя скорую бурю Игельстром приказал расформировать часть польских коронных войск. Бригадир Антоний Юзеф Мадалинский отказался выполнить этот приказ и, перейдя с бригадой границу Пруссии, занялся грабежом приграничных городков, захватив в Солдау военную казну прусской армии.

Вернувшись на польскую территорию, командир, ставший богачом повел бригаду к Кракову. Узнав о начале восстания, из Италии в Польшу срочно выехал Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко. Русские войска сдали город без боя.

24 марта 1794г. На главной городской площади Костюшко принял присягу на верность восставшему польскому народу, пообещав сражаться до последней капли крови за нерушимость польской государственной границы и свободу польского народа. Ликующая толпа провозгласила его верховным начальником восстания, и наделила поистине диктаторскими правами.

В тот же день начальник восстания обратился с призывом к польским сословиям, вступать в повстанческую армию, жертвовать на борьбу с оккупантами, деньги, провиант, лошадей и оружие.

Совершив с отрядом марш, Костюшко объединил силы с бригадой Мадалинского, и занял выгодную позицию у деревеньки Рацлавице.

Приказ на уничтожение объединенных польских сил получил генерал-майор Александр Петрович Тормасов, отряд которого состоял из 3-тысяч человек и 12 орудий.

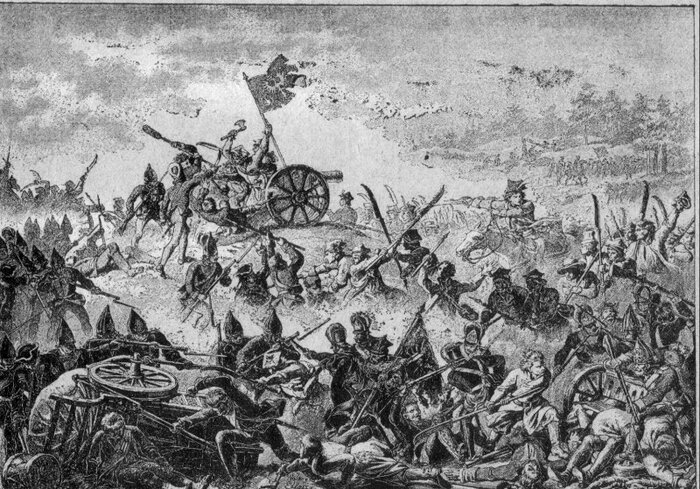

4 апреля 1794г., войска Тормасова атаковали 4,5-тысячи польских повстанцев. В разгаре боя Костюшко вывел в тыл русских, отряды крестьян вооруженных косами (т.н. косиньеров), обратив неприятеля в бегство, косиньеры захватили пушки с боеприпасами.

Победа под Рацлавицами всколыхнула польский народ, под знамена восставших тысячами стекались, получившие надежду поляки, Костюшко и сам поверивший в успех начатого им дела готовил поход на Варшаву.

6 апреля польские заговорщики напали на русский гарнизон в Варшаве, 60% солдат из 7-тысячного русского отряда погибли с оружием в руках на улицах польской столицы.

После уничтожения гарнизона и захвата арсенала, мятежники вооружили горожан, в городе началось массовое уничтожение русских, вот что об этом писал в «Вечере на Кавказских водах в 1824 году», несправедливо забытый русский писатель Александр Александрович Бестужев (Марлинский):

«Думаю, каждый из вас, господа, — начал артиллерист, — слышал рассказы екатерининских служивых об ужасной варшавской заутрене. Тысячи русских были вырезаны тогда, сонные и безоружные, в домах, которые они полагали дружескими. Заговор веден был с чрезвычайною скрытностию.

Тихо, как вода, разливалась враждебная конфедерация около доверчивых земляков наших. Ксендзы тайно проповедовали кровопролитие, но в глаза льстили русским. Вельможные паны вербовали в майонтках своих буйную шляхту, а в городе пили венгерское за здоровье Станислава, которого мы поддерживали на троне. Хозяева точили ножи, — но угощали беспечных гостей, что называется, на убой; одним словом, все, начиная от командующего корпусом генерала Игельстрома до последнего денщика, дремали в гибельной оплошности.

Знаком убийства долженствовал быть звон колоколов, призывающих к заутрене на светлое Христово воскресение. В полночь раздались они — и кровь русских полилась рекою. Вооруженная чернь, под предводительством шляхтичей, собиралась в толпы и с грозными кликами устремлялась всюду, где знали и чаяли москалей.

Захваченные врасплох, рассеянно, иные в постелях, другие в сборах к празднику, иные на пути к костелам, они не могли ни защищаться, ни бежать и падали под бесславными ударами, проклиная судьбу, что умирают без мести. Некоторые, однако ж, успели схватить ружья и, запершись в комнатах, в амбарах, на чердаках, отстреливались отчаянно; очень редкие успели скрыться».

Понятовский играя роль миротворца, с балкона королевского дворца обратился к опьяневшим от крови полякам, с просьбой прекратить избивать русских и выпустить уцелевших офицеров и солдат из города. Толпа заревела «Пусть сложат оружие и убираются вон», король грустно улыбнувшись, прокричал: «Вы что не понимаете, что это русские, они на это не пойдут». В ответ на эти слова скопище поляков разразилось площадной бранью, в целях личной безопасности охрана попросила короля удалиться с балкона.

Остаткам русского гарнизона удалось вырваться из города, Игельстром с отрядом охраны просочился за городскую черту и укрылся в резиденции княгини Изабеллы Чарторыйской.

Государыня, узнав о варшавской резне с несвойственной ей злостью, ударила императорской дланью по столу воскликнув: «Старику повезло, что я помню его прежние заслуги перед Россией».

Для Игельстрома «польская эпопея» окончилась почетной отставкой, до смерти Екатерины он жил с графиней Залуской в Риге, а с воцарением Павла I получил назначение военным губернатором в Оренбург.

Ночью 6 апреля помимо Варшавы мятеж начался и в Вильно. Поляки захватили там, в плен начальника гарнизона, генерал-майора Николя Дмитриевича Арсеньева, 60 офицеров и 600 нижних чинов.

Неувядаемой славой в боях за Вильно покрыл себя будущий герой войны 1812г. 29-летний майор Николай Алексеевич Тучков. В царящей неразберихе он эвакуировал из охваченного восстанием города гарнизонную артиллерию. Собрав вокруг себя 700 бойцов, и установив 20 артиллерийских орудий, Тучков начал обстрел центра города.

Через полтора часа отряд майора вырос до 2-тысяч человек, увидев, что к артиллерийским позициям продвигается отряд поляков, казаки, сымитировав атаку, ложным отступлением вывели мятежников под смертельные залпы русской картечи. Узнав о подходе к противнику подкреплений, Тучков вышел из Вильно и стал отступать по направлению к Гродно.

6 мая Понятовский отравил Костюшко письмо, в котором говорилось, что у него «открылись глаза» на страдание поляков, проведением ему суждено слиться с народом, и до конца испить чашу обшей победы, или поражения. Он дал начальнику восстания королевское слово, не предпринимать никаких действий для побега из столицы.

8 мая король выехал за город на конную прогулку, столицу моментально облетела весть, что Станислав Август бежал к русским. Когда Понятовский, как ни в чем не бывало, вернулся во дворец, ему рекомендовали впредь не покидать Варшавы.

Чтобы успокоить народные волнения 9 мая в Варшаве повесели приверженцев идеи сохранения самобытной Польши под защитой России, в том числе виленского Епископа Игнатия Якуба Масальского.

Денег у восставших не было, магнаты, и шляхта не спешили жертвовать злотые на борьбу за свободу родины, рекруты не горели желанием вступать в армию. Дошло до того, что Костюшко сам поехал по селам агитировать хлопов вступать в отряды польских косиньеров, обещая в случае победы, предоставить крепостным крестьянам свободу и землю.

Мечтая, что в войска вольется 400-тысяс кос, он с трудом уговорил примкнуть к восставшим 40-тысяч забитых шляхтичами крестьян.

15 июня прусским войскам сдался Краков, простояв июль и август под Варшавой пруссаки, так и не решившись на кровопролитный штурм, отступили от польской столицы.

10 сентября 1794г. Костюшко приказал конфисковать у частных лиц, костелов и монастырей золото, деньги и материальные ценности, в стране объявили рекрутский набор.

Главнокомандующим русскими войсками в Польше назначили престарелого, победоносного полководца Петра Александровича Румянцева-Задунайского, который оценив силы, без согласования с Санкт-Петербургом отправил в Польшу Сувоврова.

Александр Васильевич с десятитысячным отрядом за 20 дней прошел 600 километров, и разгромил в начале сентября под Кобрином отряд генерал-майора Ружича. Костюшко отказался поверить в то, что в Польшу пришел прославленный Суворов, генералу Каролю Сераковскому он заявил, что разведка ошибается, в Польшу прибыл отряд казаков атамана Суворова.

Вскоре у местечка Крупчицы 16-тысячный отряд Сераковского при 28 артиллерийских орудиях встретился лицом к лицу с отрядом «не того Суворова», после 8 часового боя поляки дрогнув оставили позиции, укрывшись в лесу. Избегая лишних потерь, Суворов приказал прекратить атаковать неприятеля. Нагнав Сераковского под Брестом, Александр Васильевич атаковал противника. На закате своих дней он вспоминал, что впервые в жизни сподобился увидеть уничтожение храбро сражающегося неприятельского корпуса в чистом поле.

Костюшко узнав о разгроме корпуса, выпустил приказ по армии, гласивший, что каждый, кто произнесет хоть слово о непобедимости русских, или в пылу сражения заверещит «москали зашли в тыл» будет расстрелян на месте. Начальник восстания приказал поставить позади сражающихся польских частей артиллерийские расчеты (польские заградотряды), призванные в случае паники, картечью останавливать бегущих с поля боя.

Надеясь перехватить у русских инициативу, Костюшко стремился сорвать объединение корпусов противника под командованием генералов Федора Петровича Денисова и Ивана Евстафьевича Ферзена, с армейским корпусом генерал-аншефа Суворова.

28 сентября Костюшко занял главенствующие позиции у села Мацеёвицы, 9-тысяч поляков собрались противостоять 14-тысячам русских солдат.

29 сентября поляки атаковали позиции неприятеля, когда натиск наступающих спал, русские войска перешли в наступление. В ходе скрытного маневра кавалерии, противник попал в окружение. Один за другим под Костюшко пали два боевых коня, в рубке он впрямую столкнулся с казаками, получил два удара пикой и сабельное ранение головы.

Казачий офицер, узнав предводителя мятежников, приказал подчиненным соорудить самодельные носилки и вынести тяжелораненого из боя.

Узнав о пленении Костюшко, в Варшаве началась паника, поляки отправили к Суворову парламентеров с предложением обменять начальника восстания на всех русских военнопленных. Панове получили отказ, под именем шляхтича Шиманского Костюшко отправили в Санкт-Петербург.

6 октября 1794г. Суворов объявил участником военного совета, что он пойдет на польскую столицу. После двухнедельной подготовки 22 октября русские войска подошли к Праге, предместью Варшавы. Прагу окружали три оборонительных линии, с подготовленными позициями для артиллерии и пехоты, засеками, волчьими ямами. Оборону обеспечивали 25-тысяч человек и 100 орудий.

На трех батареях Суворов разместил 86 орудий, утром 23 октября между противниками разгорелась нешуточная артиллерийская дуэль. Этим же вечером в войсках зачитали приказ командующего:

«Идти в тишине, ни слова не говорить, подойдя же к укреплению, быстро кидаться вперед, бросать в ров фашинник, спускаться, приставлять к валу лестницы, а стрелкам бить неприятеля по головам. Лезть шибко, пара за парой, товарищу оборонять товарища, коли коротка лестница, - штык в вал, и лезь по нем другой, третий. Без нужды не стрелять, а бить и гнать штыком, работать быстро, храбро, по-русски. Держаться своих в середину, от начальников не отставать, фронт везде. В дома не забегать, просящих пощады - щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого убьют - царство небесное, живым - слава, слава, слава».

24 октября в предрассветных сумерках первые четыре русские колонны в полной тишине пошли на приступ польских позиций. Когда наступающие приблизились на минимально допустимое расстояние к земляному валу, ударила русская артиллерия, после чего над Вислой грянуло Ура!

Вскоре бой уже кипел внутри Праги, поляки бились, отчаянно, стараясь как можно дороже продать свои жизни, уничтожив защитников, оборонявших укрепления войска вышли к центральной площади.

Бой разгорелся с новой силой, огонь по нашим солдатам вели с крыш, из подвалов, и окон домов.

Взбешенные выстрелами в спину, и нелепой смертью боевых товарищей русские зачищали дома, откуда раздавался хотя бы один выстрел.

Приказов офицеров не трогать безоружных людей никто не слушал, чтобы отрезать старикам, детям и женщинам путь к спасению солдаты подожгли мост через Вислу, взрыв хранилища боеприпасов вызвал в Праге многочисленные пожары. Не обращая внимания на адское пламя, солдаты убивали мирных жителей, только через четыре часа ужасная месть за «Варшавскую заутреню» закончилась.

В этот поистине страшный день поляки потеряли убитыми 15-тысяч солдат, данные о погибших мирных жителях сильно разняться называют цифры от 2,5 до 12-тысяч убитых.

Утром 25 октября Суворов принял делегацию депутатов из Варшавы, которые увидев тысячи тел поляков принявших мученическую смерть, упали в ноги генерал-аншефа. Суворов приказал им подняться и, бросив на землю саблю, воскликнул: «Мир, тишина и спокойствие».

Понятовский через графа Потоцкого передал Александру Васильевичу письмо, в котором он блефовал словно старый карточный шулер. Не видевший, что стало с Прагой, король предупреждал командующего русскими войскам, что он и жители Варшавы готовы защищаться до последней капли крови.

В ответном послании Александр Васильевич именем Ея императорского Величества обещал королю сохранить жизнь, достоинство и имущество верноподданных польской короны.

Перед входом в капитулировавшую Варшаву Суворов отдал приказ в случае стрельбы из окон, подвалов и с крыш ответный огонь не открывать, впрочем, полководец напрасно волновался, передача городских ключей прошла без эксцессов. На радостях из 10-тысяч пленных взятых при штурме варшавского предместья Суворов приказал отпустить по домам 6-тысяч человек. Он принародно пообещал полное прощение и избавление от преследования властей тем, кто сложит оружие. За месяц сдались 26-тысяч человек.

Понятовский убедившись в том, что ему и Варшаве ничего не угрожает, отправил Государыне письмо, в котором он констатировал, что польская армия уничтожена, но кровопролитие остановлено. Он уповал на мудрость Екатерины, и надеялся, что Матушка не позволит обречь поляков на медленную смерть.

Бывшая возлюбленная дала фавориту ответ поистине Великой императрицы:

«Конечно, надобно ждать теперь ужаснейшего из бедствий, голода, я дам приказания на этот счет сколько возможно, это обстоятельство вместе с известиями об опасностях, которым ваше величество подвергались среди разнузданного народа Варшавского, заставляет меня желать, чтоб ваше величество как можно скорее переехали из этого виновного города в Гродно. Ваше величество должны знать мой характер: я не могу употребить во зло моих успехов, дарованных мне благостью Провидения и правдою моего дела. Следовательно, вы можете покойно ожидать, что государственные интересы и общий интерес спокойствия решат насчет дальнейшей участи Польши».

Понятовский не мог ослушаться Екатерину и под конвоем 120 русских драгун выехал в Гродно, где 14 ноября 1795г он отрекся от польского престола. Государыня великодушно приказала оплатить долги старого повесы, и назначила ему ежегодный пенсион в 200-тысяч червонцев.

После падения Варшавы, Россия, Пруссия и Австрия повязав обеденные салфетки и усевшись за стол, по-сестрински разделили остатки многострадальной Речи Посполитой.

13 октября 1795г. в русской столице стороны подписали новую конвенцию о третьем, финальном в XVIII веке разделе Польши. 14 декабря 1795г. согласно опубликованному указу императрицы в состав Российской империи вошли земли Западной Литвы и Черной Руси.