В мае 1945 года советские военные специалисты начали работу по

изучению ракетных технологий на территории Германии. Среди множества

проектов, которые достались «в наследство» от гитлеровских инженеров,

хватало таких, которые выглядели сущей фантастикой. Тем не менее, они

привлекали внимание советских специалистов, ведь их освоение помогало

быстро преодолеть научно-техническое отставание — хотя бы в области

теории.

«Антиподный» бомбардировщик

Вечером 4 мая 1945 года два полка 86-й

дивизии 116-го стрелкового корпуса 2-го Белорусского фронта высадились

на балтийском острове Узедом и в течение следующего дня захватили

ракетный центр Пенемюнде. Вскоре туда прибыли первые профильные

специалисты — группа из десяти сотрудников Научно-исследовательского

института реактивной авиации Наркомата авиационной промышленности

(НИИРА, НИИ-1 НКАП) во главе с опытным двигателистом Алексеем

Михайловичем Исаевым. Их ждало разочарование: стенды и заводы находились

в плохом состоянии, пострадав как от бомбардировок со стороны

британской авиации, так и от разрушений, нанесённых самими немцами при

вывозе материалов и отводе войск. И всё же кое-что найти удалось.

Конструктор ракетно-космической техники Борис Евсеевич Черток писал в

мемуарах:

«В своё первое посещение Пенемюнде в

мае 1945 года Алексей Исаев с группой сотрудников нашего НИИ-1 ворошили

всякий мусор, пытаясь найти хоть какие-нибудь остатки ракетной

документации.

Все поиски были безуспешными. Но

неожиданно один из сотрудников [Г.В. Миклашевский], отлучившийся к

какой-то куче дров «по нужде», как рассказывал Исаев, издал вопль и

вернулся с тонкой книжицей — отчётом. По диагонали слегка подмоченной

обложки шла красная полоса и страшная надпись «Streng Geheim» — «Строго

секретно». Организованная тут же коллективная экспертиза установила, что

этот документ является проектом ракетного самолёта-бомбардировщика.

Исаев рассказывал мне об этой

редкостной находке в Берлине, по возвращении из Пенемюнде. Он был

инженером оригинального образа мышления, увлекавшимся новыми

нестандартными идеями независимо от того, кто их предлагал. Полушёпотом,

чтобы не подслушали, он повествовал: «Пуля в лоб! Что там придумано!

Это самолёт! Но не наш жалкий БИ,

у которого бутылка каких-то полторы тонны, а там все 100 тонн сплошного

огня! Этот самолёт забрасывается этим чёртовым двигателем на страшную

высоту — километров 300 или 400!

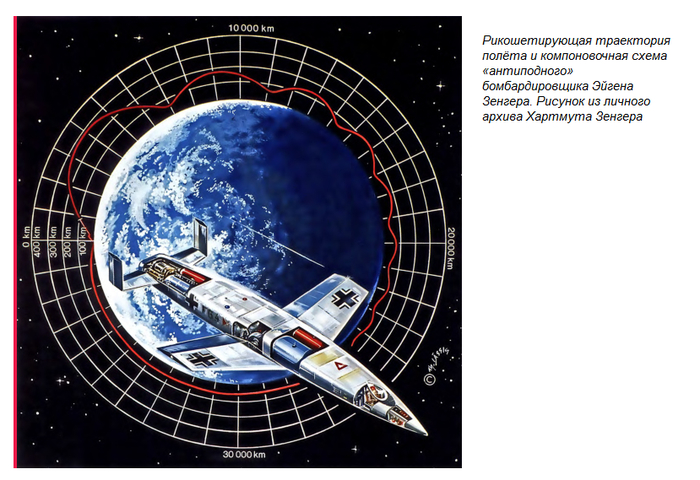

Сыпется на сверхзвуке вниз, но не

врубается в атмосферу, а ударяется о неё, как плоский камешек, который

мы бросаем под минимальным углом к поверхности воды. Ударяется,

подскакивает и летит дальше! И так два или три раза! Рикошетом! Помнишь,

как мы соревновались в Сердоликовой бухте Коктебеля: у кого будет

больше скользящих касаний воды. Так вот, эти деятели таким образом

скользят по атмосфере и пикируют вниз только перелетев океан, чтобы

врубиться в Нью-Йорк! Сильная идея!..»

Обнаруженный и тут же второй раз

коллективно засекреченный отчёт был при свидетелях засунут под рубашку

самого надёжного исаевского сотрудника. <…> Его посадили в

[бомбардировщик] «Бостон» и тут же отправили в Москву».

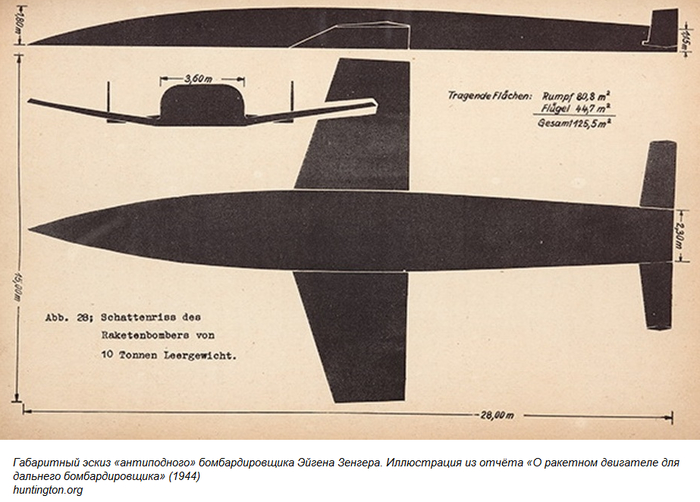

Отчёт под названием «О ракетном двигателе

для дальнего бомбардировщика» (Über einen Raketenantrieb für

Fernbomber) перевели на русский язык, и сотрудники НИИ-1 впервые

получили возможность ознакомиться с проектом «антиподного» самолёта,

придуманным австрийским учёным Эйгеном Зенгером и вошедшим в историю как

«Серебряная птица» (Silbervogel).

Смысл проекта состоял в том, чтобы при движении тяжёлого ракетоплана в

верхних слоях атмосферы использовать рикошетирующий манёвр для

увеличения дальности его полёта до 23 500 км (то есть больше половины

окружности планеты).

Идеей загорелся инженер Игорь Николаевич

Моишеев из Опытно-конструкторского бюро №3 (ОКБ-3), созданного на базе

немецкой самолётостроительной фирмы «Зибель» (Siebel Flugzeugwerke KG).

Он обнаружил образец отчёта в техническом архиве Дессау и обратился к

генерал-лейтенанту авиации Тимофею Фёдоровичу Куцевалову с предложением

продолжить разработку «антиподного» бомбардировщика в Советском Союзе,

привлекая к реализации самого Эйгена Зенгера.

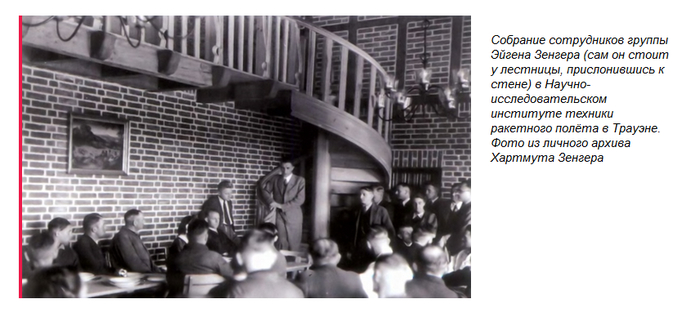

31 августа 1946 года Моишеев сообщал в докладной записке:

«Проект, оконченный проф. Зенгером в

ноябре 1944 г. и найденный нами в Германии в 1945 г., является

своеобразным синтезом научной мысли в области реактивной техники. Его

осуществление, а равно и исследования по этому пути сулят неограниченные

возможности. Работа проф. Зенгера является теоретическим,

экспериментальным и конструкторским трудом. Число лиц, занятых у проф.

Зенгера, в последнее время превышало две сотни и продолжало быстро

возрастать по мере накапливания соответствующего экспериментального и

научного материала. <…>

Сам проф. Зенгер и его сотрудники, как

и его работы, должны представлять для нас исключительный интерес.

Наблюдение за работами заграницы показывает с полной очевидностью, что

такие группы, как доктор [Вернер] фон Браун, NACA, Виккерс и др., ведут

упорную и успешную работу в деле получения, освоения и эксплуатации в

военных целях высоких сверхзвуковых скоростей и стратосферных высот

полёта. Было бы недопустимой ошибкой пренебречь возможностью организации

подобных работ в СССР и привлечением к участию в них всех выдающихся

учёных и энтузиастов, не считаясь с издержками и средствами. <…>

Наличие проф. Зенгера и его работы в арсенале нашей науки и техники полностью окупит произведённое усилия и затраты.

Перспектива всей работы сводится к

тому, что наша родина приобретёт не только крупнейших и талантливейших

учёных, но и возможность получить в свои руки поистине непобедимое и

страшное оружие, не говоря уже о научном значении тематики проф.

Зенгера, воплощённой в жизнь».

Энтузиазм Моишеева встретил понимание.

Куцевалов направил докладную записку маршалу Константину Андреевичу

Вершинину, что тоже дало эффект: 19 сентября тот написал министру

авиационной промышленности Михаилу Васильевичу Хруничеву:

«По моему мнению, реализация проекта

Зенгера совпадает с дальнейшим развитием самолётной и ракетной техники,

поэтому организация работ над [этим] проектом <…> или другими

подобными ему является делом уже вполне своевременным, иначе мы

неизбежно отстанем в данном вопросе. Предложение о привлечении к работе

проф. Зенгера и его сотрудников является правильным.

Нужно иметь в виду, что здесь дело

идёт не о простом конструкторском бюро, а об организации специального

института с мощными стендами и большим коллективом сотрудников, которые

частично должны быть специально подготовлены. Привлечение к работе проф.

Зенгера и его сотрудников необходимо для ускорения разворачивания работ

и использования уже имеющегося опыта работ в Германии.

На основании вышеизложенного целесообразно:

1. Найти проф. Зенгера и основных его

сотрудников <…> и привлечь их к дальнейшей работе, которая будет

вестись в специальном Институте в СССР <…>,

2. Поставить вопрос о подготовке специалистов по всему комплексу работ, связанному с работой над самолётом Зенгера».

Хотя Моишеев видел себя руководителем

конструкторского бюро, которое будет заниматься «Серебряной птицей», его

начальство признало, что уровень подготовки инженера не соответствует

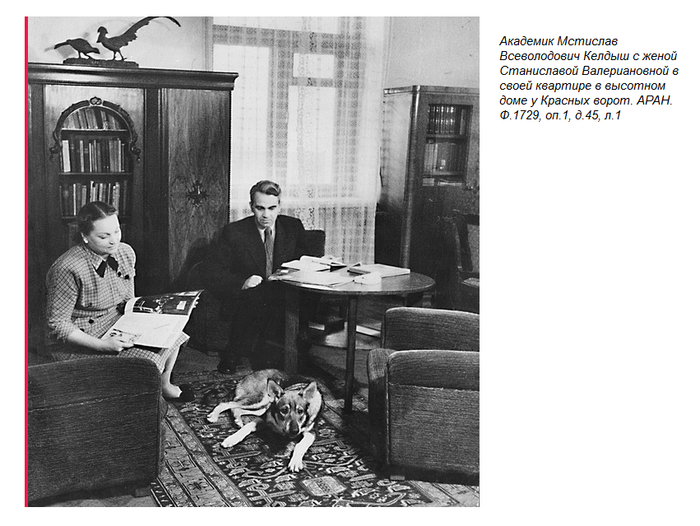

амбициям, и к работе привлекли молодого академика Мстислава

Всеволодовича Келдыша, который 2 декабря 1946 года был назначен главой

НИИ-1.

Советский вариант

В 1946 году Научно-исследовательский

институт №1 переживал не самые лучшие дни. В ходе реорганизации он

лишился двух филиалов и отдела турбореактивных двигателей, потеряв в

общей сложности 1200 из 3000 сотрудников. Кроме того, в чужие руки

уходило уникальное производственное и испытательное оборудование, что

лишало институт возможности развиваться и в должный срок реализовывать

свои планы. Понятно, что ведущие конструкторы выступили с резким

протестом, критикуя решения министра Хруничева и посылая жалобы Сталину.

Заступив на должность начальника НИИ-1,

Мстислав Келдыш решил сосредоточить работу на самом актуальном

направлении. 14 декабря он подготовил проект приказа министра, который

отправил на подпись Хруничеву:

«Установить следующие основные направления научно-исследовательской работы НИИ-1:

1. Исследование рабочего процесса жидкостных реактивных двигателей;

2. Исследование рабочего процесса воздушно-реактивного двигателя;

3. Испытания на стендах и в полёте

экспериментальных образцов и разработка рекомендаций по проектированию и

улучшению жидкостных реактивных двигателей, бескомпрессорных

воздушно-реактивных двигателей и отдельных элементов турбокомпрессорных

воздушно-реактивных двигателей (камера сгорания и др.);

4. Исследование свойств различных топлив и окислителей для реактивных двигателей и изыскание новых видов горючих смесей;

5. Исследование прочности реактивных двигателей».

В проекте письма Сталину, приложенном к этому документу, подчёркивалось, что «в

самом ближайшем будущем понадобятся истребители и бомбардировщики с

Vmax > 1500 км/час, для которых необходимы жидкостные и

бескомпрессорные реактивные двигатели, первые образцы которых в СССР

были созданы в НИИ-1, успешно прошли госиспытания и ставятся на

экспериментальные самолёты, скорость которых должна превысить скорость

звука — 1200 км/час».

Поскольку затея с вывозом Зенгера и его

творческого коллектива из Германии сорвалась, советский вариант

«антиподного» бомбардировщика стал первым проектом Келдыша в НИИ-1. Есть

сведения, что он обсуждался 17 апреля 1947 года на приёме в кремлёвском

кабинете Сталина с участием министров и авиаконструкторов, после чего

получил одобрение вождя.

Келдыш серьёзно подошёл к проекту. В

своих докладах и записках, подготовленных той весной, он приводил

подробности предварительного анализа «Серебряной птицы», указывая, что

космический бомбардировщик будет совсем не похож на крылатые аппараты,

созданные когда-либо ранее:

«Такие ракетные самолёты по своему типу и тактическим свойствам,

вероятно, будут сильно отличаться от самолётов с обычными двигателями и

будут приближаться по характеру полёта к ракетам типа “Фау-2”».

Как следствие, отмечал Келдыш, построить

дальний тяжёлый ракетоплан в настоящее время невозможно из-за

нерешённости целого ряда технических проблем. Впрочем, пессимизм

академика не уменьшил интереса руководства страны к концепции Зенгера:

группам советских специалистов, работавшим в Германии, было поручено

ускорить и углубить поиски любых материалов, связанных с «Серебряной

птицей».

Космическое планирование

В октябре 1947 года проект «антиподного»

бомбардировщика был передан на рассмотрение в Научно-исследовательский

институт №88 Министерства вооружения (НИИ-88 МВ), в филиале которого

работала группа немецких ракетчиков под руководством Гельмута Грёттрупа.

Однако те отозвались о проекте отрицательно, ссылаясь на фантастически

завышенные характеристики «Серебряной птицы» и необходимость разработки

принципиально новой системы теплозащиты для обеспечения входа большого

летательного аппарата в атмосферу.

Признав, что предлагаемые Зенгером

параметры бомбардировщика в ближайшее время недостижимы, подчинённые

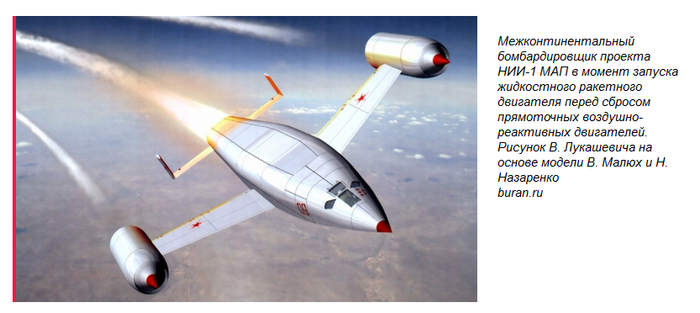

Келдыша предложили вариант самолёта с комбинированной двигательной

установкой, состоящей из жидкостного ракетного и прямоточного

воздушно-реактивного двигателей (ЖРД+ПВРД). Опираясь на свои расчёты,

они утверждали, что скорость нового варианта бомбардировщика составит 5

км/с, а дальность полёта — до 12 000 км.

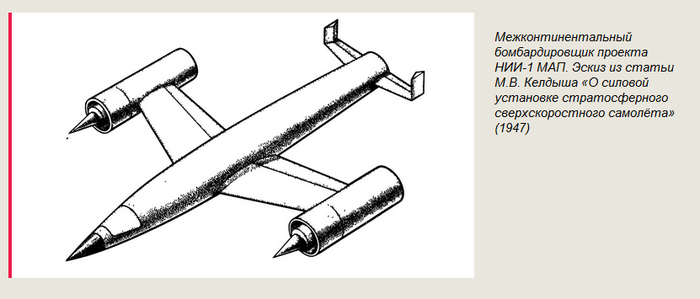

В конце 1947 года НИИ-1 выпустил отчёт,

посвящённый описанию тяжёлого ракетоплана, который внешне походил на

«Серебряную птицу», но имел на законцовках крыла пару сбрасываемых

сверхзвуковых прямоточных двигателей (СПВРД). В качестве жидкостной

двигательной установки предлагалось использовать РДКС-100 конструкции

Леонида Степановича Душкина, которая проектировалась на основе

практического опыта, полученного при работе с двигателями немецких

баллистических ракет А-4 («Фау-2»).

В качестве основного варианта

бомбардировщика рассматривался, как и у Зенгера, стотонный самолёт, у

которого 78 т приходилось на топливо (70,5 т) и сбрасываемые СПВРД (7,5

т). На основании предварительного прочностного расчёта вес конструкции

планера приняли на уровне 9 т, учитывая, что после окончания набора

высоты общая масса самолёта снизится до 22 т, поэтому на дальнейшем

участке траектории больших перегрузок не будет. Вес полезного груза при

этом должен был составить 8 т; баки и ЖРД поделили оставшиеся 5 т.

Герметичную кабину собирались расположить

в носовой части самолёта, а за ней поставить баки с жидким кислородом. В

области крыла находился бомбоотсек, за ним — баки с керосином. Для

начального разгона и обеспечения запуска прямоточных двигателей

предполагалось осуществить взлёт с рельсовой направляющей, используя в

стартовой тележке связку из пяти двигателей РДКС-100, получавших топливо

от общих баков.

Приземление ракетоплана не выглядело

затруднительным, ведь его посадочная масса не должна была превышать 20

т, что при заданной площади крыла давало скорость ниже 200 км/ч. В

отчёте отмечалось, что при больших скоростях длительного разгона в

атмосфере фюзеляж сильно нагреется. Для оценки степени нагрева провели

расчёт температур, который показал, что они в теории не должны превысить

560°С. Следовательно, конструкция бомбардировщика может быть

изготовлена из существующих сталей.

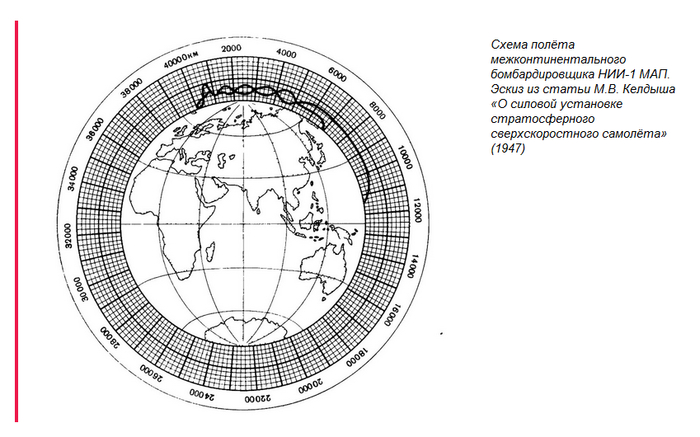

Полёт должен был происходить по следующей

схеме. После разгона по рельсовой направляющей бомбардировщик

отделяется от тележки. В этот момент включаются СПВРД, с помощью которых

он набирает высоту 20 км и скорость 1475 м/сек; при этом расходуется 15

т горючего. В момент достижения заданной скорости и высоты СПВРД общей

массой 7,5 т отделяются, и дальнейший разгон осуществляется на ЖРД. С

помощью методики, созданной Зенгером, для бомбардировщика с

комбинированной двигательной установкой была получена расчётная

дальность 11 800 км.

Впрочем, вскоре специалистам стало ясно,

что ракетные двигатели в авиации не могут конкурировать с

турбореактивными. В 1948 году НИИ-1 был подчинён Центральному институту

авиационного моторостроения (ЦИАМ). Работы над ракетопланом свернули, а

коллектив Келдыша занялся проектом двухступенчатой ракеты Р-200 со

сверхзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Она

испытывалась на полигоне Капустин Яр в 1950-1951 годах, достигнув

скорости выше двух звуковых. Результаты исследования впоследствии

использовались при проектировании межконтинентальных крылатых ракет «Буря» и «Буран».