Ответ на пост «Работа»2

Учительница на уроке спрашивает:

— Дети, расскажите, кем работают ваши папы.

Петечка:

— У меня папа работает в банке, у него очень много важных знакомых, даже Президент России!

Вася:

— А у меня папа работает в строительной фирме, он спроектировал много красивых зданий.

Вовочка:

— А у меня папа танцует стриптиз в гей-клубе!

Учительница, смутившись, прекратила опрос, а на перемене отвела Вовочку в сторону и тихонько спрашивает:

— Вовочка, у тебя правда отец работает там, где ты сказал?

— Марьиванна, ну не мог же я перед всем классом признаться, что мой папа зарабатывает донатами на Пикабу!

Сыр, за которым не нужно ходить в магазин

Если бы где-то в тропическом лесу рос настоящий сыр, сочащийся ароматом бри и камамбера, на ветках вместо яблок висели головки пармезана, а под корнями можно было бы выкапывать плавленый ломтик — мы бы давно переселились туда всем человечеством. Увы, чудес на свете не так много. Однако одно растение решило подшутить над нами и всё-таки попыталось быть сыром. Или хотя бы пахнуть, как он. Сегодня расскажем о моринде цитрусолистной — дереве, которое вполне заслуженно зовётся сырным.

На дереве ничего съестного не висит... на первый взгляд.

Сыра на этом чудо-растении, конечно, не найти. Зато найдёте плотные, блестящие листья (некоторые путают их с лимонными), тонкие белые цветочки, которые опыляет любая попавшаяся мошкара, и крупные плоды, точнее — соплодия. На вид они будто картофелины с причудливой текстурой, выпуклые, бугристые, с множеством семян внутри. Сначала зелёные, со временем белеют и становятся полупрозрачными — и вот тут начинается веселье.

Аромат в лучших традициях горгонзолы.

Спелый плод моринды источает характерный запах. Скажем так: если вы когда-нибудь забывали сыр в закрытом контейнере на пару месяцев — вы поймёте. Это и дало дереву имя «сырное». Сам вкус у плодов нейтрально-горьковатый, не вызывающий энтузиазма у большинства гастрономов, но, как ни странно, у жителей Фиджи, Самоа, Раротонга и других островов Тихого океана нони — в почёте. Там его едят не от хорошей жизни, а потому что особо выбирать не из чего: климат беден, почва капризна, да и богам, по преданию, поедание друг друга запрещено.

Как выжить на острове и не остаться голодным.

Плоды нони на островах запекают вместе с мясом (если повезло найти), ботвой, корешками и прочими дарами природы в земляных печах. Иногда — сквашивают. Порой из них готовят нечто, напоминающее суп. В общем, это как таро, ямс или батат, только с ароматом камамбера после трёх дней на солнце. Однако в условиях островной нищеты — незаменимый источник калорий. Для кого-то — выживание, для кого-то — традиция.

А что же Европа?

Европейцы, которые когда-то щедро одарили островитян алкоголем, обнаружили в плодах моринды кое-что полезное: антиоксиданты, витамины, ферменты, которые теперь бодро рекламируют под видом «детокс-сока». Эти плоды скупают, перерабатывают, фасуют по баночкам, снабжают красивыми историями о древних шаманах и продают как суперфуд. Если вы видели где-то «сок нони» — знайте, это оно и есть.

Хочешь — вырасти, хочешь — любуйся.

Нони можно попробовать вырастить даже у себя дома — растение неприхотливое. Главное, чтобы было солнце, простор и хорошая вентиляция. Почву можно взять самую простую, лишь бы была дренажная яма (корни у него могут уйти на глубину до двадцати метров). Плодов может и не дождётесь, но зато гостей поразите. Мол, вот мой сырный куст, а вы как выживаете на этой даче?

Маленький аромат большого будущего.

Так и живёт моринда — между шуткой, нуждой и гастрономическим экспериментом. Кто-то морщит нос от её запаха, кто-то делает на ней бизнес, а кто-то просто выращивает для эстетики. И в этом, как ни странно, вся прелесть ботаники — даже у самой странной картошки с ароматом сыра найдётся своё место в этом большом зелёном мире.

Женский и мужской взгляд на чистоту в доме

Я вдовец, живу один на юге нашей страны, дом собственный шесть комнат большой участок с хозпостройками и садом. Сын сообщил что приедут с женой и внуком ко мне в гости дней на десять отдохнуть на природе. Я начал драить свое холостяцкое жилье, начал с окон закончил полами. Выдраил все, кухня, ванная блестят, в доме полный порядок. Неделю вылизывал каждый квадратный метр мебели, стен, потолков, полов, раковин, посуды.... Приехали мои родные, невестка печально окинула мое жилище взглядом и наутро занялась генеральной уборкой. Начала с окон.

Япония во Второй мировой войне. Часть 4. Сражение у атолла Мидуэй

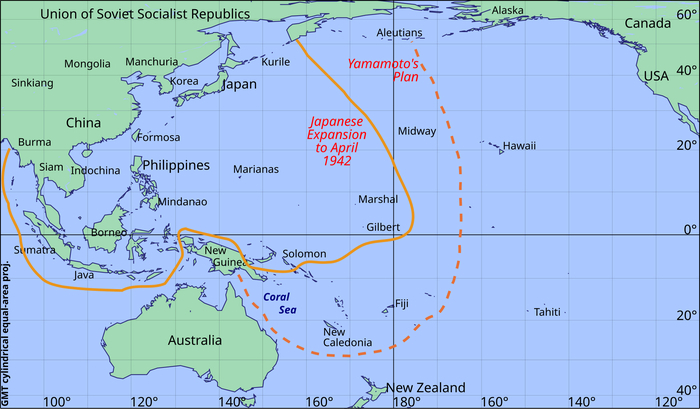

К весне 1942 года японский милитаризм, достигнув пика своей экспансии, казалось бы, оправдал самые смелые прогнозы военного командования. Захватив гигантскую территорию в 3,8 млн кв. км с населением около 150 млн человек — ресурсоносные земли Юго-Восточной Азии и ключевые стратегические пункты Тихого океана, — правящие круги Японии выполнили все задачи первого этапа агрессивной войны, навязанной народам Азии. Потери агрессора были минимальны на фоне сокрушительного разгрома основных сил колониальных держав в регионе: голландские, британские и американские соединения понесли катастрофический урон, а соотношение сил временно качнулось в пользу Токио. Однако за этим фасадом империалистического триумфа скрывалась роковая авантюра. Экономическая мощь Соединённых Штатов и Британской империи, несмотря на их первоначальную неподготовленность к войне, многократно превосходила ресурсы Японии, зажатой в тисках блокады и собственной технологической отсталости. В условиях затяжной войны это превосходство неизбежно становилось решающим фактором, а военное преимущество Японии неумолимо таяло под натиском американской военной машины. США форсированно наращивали группировку на Тихом океане, создав к октябрю 1942 года пять мощных воздушных армий (против одной, действовавшей против Германии из Британии), одновременно развернув беспрецедентное строительство боевых кораблей на верфях — от эсминцев до авианосцев. Правящая клика Японии, отдавая себе отчёт в надвигающейся угрозе, делала отчаянную ставку на продолжение агрессии, стремясь любой ценой сохранить стратегическую инициативу и не дать противнику оправиться от первых ударов. Их расчёты строились на успехах гитлеровской Германии в Европе: либо полный разгром СССР и западных союзников, либо их истощение в войне на два фронта, что вынудило бы их пойти на мир в Азии, признав японские захваты. Налёт 16 американских бомбардировщиков B-25 под командованием полковника Дулиттла на Токио и другие города 18 апреля 1942 года стал не столько военным, сколько глубоким психологическим и политическим ударом по мифу о неприкосновенности имперского ядра. Он вызвал панику в высших эшелонах власти и ударил по престижу военной касты: сам адмирал Ямамото, облачившись в парадный мундир, явился во дворец для унизительных извинений перед императором за «осквернение» священной столицы. Хотя решение о нападении на Мидуэй было принято ещё 5 апреля (за 13 дней до рейда), бомбардировка Токио радикально повысила приоритет операции и обеспечила ей беспрецедентное ресурсное обеспечение. Японское командование ошибочно полагало, что бомбардировщики действовали именно с этого крошечного клочка земли, игнорируя реальность авианосного старта.

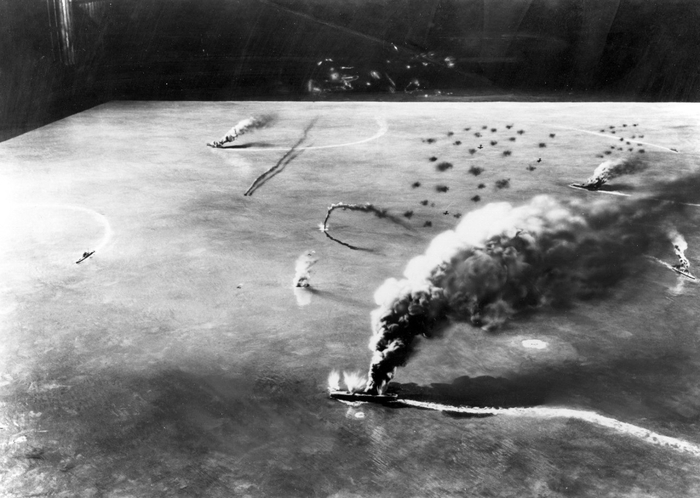

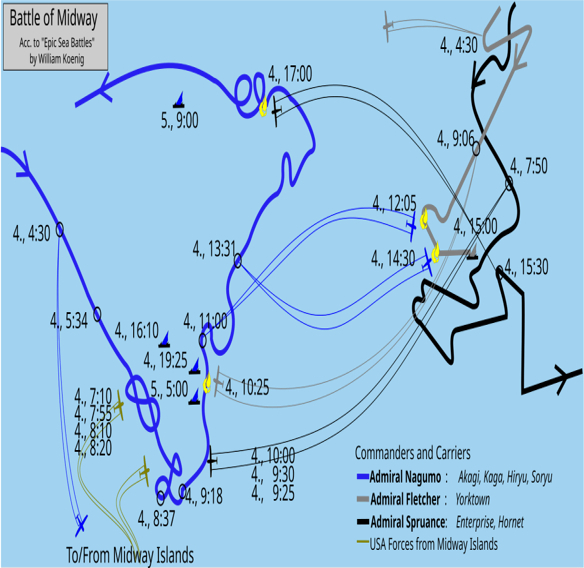

Операция у атолла Мидуэй, назначенная на 4 июня 1942 года, стала апофеозом империалистической авантюры, в которую Япония вложила последние резервы флота. Вопреки распространённому мифу, высадка на Алеутских островах (Кыска и Атту) 3 июня не была отвлекающим манёвром, а являлась отдельной операцией, проводившейся параллельно из-за уверенности в достаточности сил. Основные же силы Объединённого флота были брошены в центральную часть Тихого океана: ударное авианосное соединение адмирала Нагумо (флагман «Акаги», «Кага», «Сорю», «Хирю» — 4 тяжелых авианосца с 248 самолётами, 2 линкора, 3 крейсера, 12 эсминцев) должно было уничтожить авиацию на острове и американские корабли; десантная группа вице-адмирала Кондо (15 транспортов с 5000 солдат, лёгкий авианосец «Дзуйхо», 2 авиатранспорта, 2 линкора типа «Конго», 10 крейсеров, 21 эсминец) — высадить войска; северное алеутское соединение адмирала Хосогая (легкие авианосцы «Рюдзё» и «Дзуньё», 6 крейсеров, 12 эсминцев, 6 подлодок, 2450 десантников) — обеспечить отвлекающий удар. Главные силы под личным командованием адмирала Ямамото (7 линкоров, включая гиганта «Ямато», лёгкий авианосец «Хосё», 3 крейсера, 21 эсминец, 2 авиатранспорта) находились в 600 милях к северо-западу, готовые вступить в генеральное сражение с американским флотом, но их присутствие осталось неизвестным американской разведке. Американское командование во главе с адмиралом Честером Нимицем, благодаря героической работе криптоаналитиков, взломавших японский военно-морской код JN-25, узнало о цели операции (атолл Мидуэй, условно "AF") и примерных сроках, но не обладало полной картиной: точное число авианосцев в группе Нагумо не было установлено, а гигантское соединение Ямамото (7 линкоров) осталось незамеченным. Несмотря на это, США подготовили ловушку, сосредоточив у Мидуэя все наличные силы: оперативное соединение адмирала Фрэнка Флетчера (авианосцы «Энтерпрайз», «Хорнет» и повреждённый, но чудом отремонтированный за 72 часа «Йорктаун» с 233 самолётами, 8 тяжёлых крейсеров, 14 эсминцев); 120 самолётов различных типов (истребители, бомбардировщики, торпедоносцы, летающие лодки) на самом атолле; 19 современных подводных лодок на подходах к острову. Для обороны Алеутов выделялись скромные силы: 5 крейсеров, 14 эсминцев, 6 подлодок и авиация берегового базирования — сознательный риск, принятый ради концентрации ударной мощи на главном направлении. Таким образом, силы, реально вступившие в бой 4 июня, были сопоставимы: 3 авианосца (233 самолета) против 4 японских (248 самолетов). Ход событий с 3 по 7 июня 1942 года стал классическим примером краха авантюризма перед лицом превосходящих технологий, разведданных и воли противника. 3 июня японцы почти беспрепятственно высадились на Алеутах, вызвав кратковременную панику в США первым вторжением на американскую территорию. Однако этот успех оказался бутафорским. В тот же день разведывательные «Каталины» с Мидуэя обнаружили японский десантный конвой в 600 милях к западу. Утром 4 июня, когда авиагруппы Нагумо (108 самолётов) нанесли первый удар по атоллу, американцы были готовы: их самолёты уже поднялись в воздух, избежав уничтожения на земле. Последовавшее затем морское сражение, развернувшееся между 10:20 и 10:30 утра, стало поворотным моментом войны. Решающую роль сыграл хаос в американских атаках: тихоходные торпедоносцы TBD Devastator, неся чудовищные потери (из 41 сбито 35), отвлекли на малой высоте японские истребители "Зеро" и нарушили строй обороны. Этим воспользовались пикирующие бомбардировщики SBD Dauntless с «Энтерпрайза» и «Йорктауна», не встретившие сопротивления на большой высоте. Они обрушили смертельный груз на авианосцы «Кага» и «Акаги». В считанные минуты они превратились в пылающие руины. Вскоре та же участь постигла «Сорю». Четвёртый авианосец, «Хирю», уцелел и контратаковал, добившись тяжёлых повреждений «Йорктауна» (его позже добила японская подлодка I-168 6 июня). Но и «Хирю», атакованный волнами американских самолётов, был охвачен пламенем и потоплен своими же эсминцами утром 5 июня после эвакуации экипажа. Попытки Нагумо организовать контрудар были затруднены не столько "метаниями", сколько необходимостью перевооружать самолёты в условиях атак и несовершенством японской системы управления палубными операциями. Катастрофа при Мидуэе обнажила всю глубину кризиса японского милитаризма: безвозвратная потеря четырёх элитных авианосцев, около 248 палубных самолётов и свыше 3000 моряков переломила ход войны на Тихом океане. Хотя потери опытных пилотов (66 из 115 погибших лётчиков были палубными пилотами) были тяжелы, но не катастрофичны сами по себе; главной проблемой стала невозможность быстрой подготовки равноценной замены. Соотношение сил изменилось необратимо: теперь Япония располагала лишь одним боеспособным тяжёлым авианосцем («Сёкаку») и четырьмя лёгкими против трёх американских тяжёлых («Энтерпрайз», «Хорнет», «Саратога»), при этом на верфях США полным ходом шла поточная сборка 13 новых тяжёлых авианосцев типа «Эссекс» и 15 эскортных. Утрата стратегической инициативы стала свершившимся фактом, хотя ожесточённая борьба продолжилась у Гуадалканала, где Япония ещё наносила чувствительные удары. Империалистическая Япония, исчерпав ресурсы для крупных наступательных операций и лишившись кадрового ядра флота, оказалась перед лицом нарастающей мощи американской военной машины, где промышленное превосходство начало стремительно трансформироваться в подавляющий военный перевес, предопределяя крах колониальных амбиций правящего класса и неизбежность освободительной борьбы порабощённых народов Азии. Мидуэй стал не "Сталинградом", а "Москвой" Тихоокеанской войны: первым сокрушительным поражением, остановившим победное шествие Японии, но не её способность к длительному сопротивлению

Продолжение в следующем посте...