Внимательно еженедельно изучая материалы нашего канала + рекомендованные ссылки, Вы можете пройти спецкурс по Теории творчества, который НЕ читается ни в одном университете мира.

Данная статья относится к Категории: Ошибки типовые

«Существует ли глупость как «дар природы»?

Я уверен, что - не существует и что даже кретины, идиоты создаются не природой, а тою биологией, которая обусловлена «бытом», социологией.

Некоторые умники утверждают, что глупость - качество, которым природа одаряет человека со дня его рождения и на всю жизнь, что она как бы сознательно стремится ограничить домыслы разума и работу воображения людей.

Фантазию эту выдумали в глубокой древности наши мохнатые предки, запуганные враждебным человеку буйством стихийных сил природы: землетрясениями, наводнениями, ураганами, сменами холода - зноем и прочими безобразиями слепого силача. В дальнейшем из этих страхов умники создали богов.

Глупость - уродство разума, воспитанное и воспитываемое искусственно посредством давления на разум религией, церковью - самым тяжёлым орудием из всех, которыми буржуазное государство вооружено для укрощения рабочих масс. Это - неопровержимо, и я нимало не сожалею о том, что по этому поводу никто из умников не в силах сказать «нового слова».

Глупый человек совершенно необходим для «красивой жизни» буржуазии. Он тем хорош, что крайне удобен для эксплуатации его физической силы. Именно на почве глупости рабочих масс коренится власть всемирного мещанства. Буржуазная система воспитания масс - система фабрикации дураков.

Нашим советским, грамотным людям эти неоспоримые истины - надеюсь - хорошо известны. Они знают, какими приемами буржуазные государства воспитывают, утверждают и охраняют глупость. Благодаря смелой инициативе В.И. Ленина и большевиков, авангарда рабочего класса, благодаря работе компартии и трудам рабоче-крестьянской власти в Союзе Советов древняя глупость довольно быстро исчезает. Пробужденное этой работой, в трудовом народе растёт сознание своего значения, своего права на власть. Творческая энергия масс все более резко и наглядно заявляет о себе как о силе, совершенно способной перестроить всю жизнь, начиная с её основ. Тринадцать лет этой мужественной и успешной работы поколебали и всё более явно колеблют древние устои мещанского благополучия, прочно цементированного кровью и потом трудового народа. Весь мир трудящихся, прислушиваясь к шуму строительства новой жизни в Союзе Советов, откликается грозным эхом и постепенно организуется для того, чтоб вступить в решительный бой за свою свободу.

Цель этого фельетона - побеседовать о глупости умников.

Умник - это прежде всего интеллектуалист. Основная его черта: у него, как у датского принца Гамлета, «румянец воли побледнел под гнётом размышлений». Так же, как принц Гамлет, он - сирота; мамаша его - история - живёт в связи с капиталистом, а отчим, хотя и негодяй, но - поощряет искусства, эксплуатирует науки и притворяется культурным животным. Умник считает себя мастером культуры, «духовным рычагом» её, «солью земли» и так далее в этом роде, вообще же он видит себя «неповторяемой индивидуальностью». Он не «просто человек», а воплощение мировой мудрости, так сказать - пуп мудрости мира. «В минуту жизни трудную», когда действительность выдавливает из него некоторое количество сиротской искренности, и именует себя «каторжником, прикованным к тачке истории», - как выразился один бывший «спартаковец». […]

Умник - человек, убеждённый, что самое лучшее кресло - то, в котором он привык сидеть. Поэтому он настаивает, чтобы все люди сидели в креслах любимой им формы. Рассматривая все события с точки зрения удобства своих ягодиц, умник, конечно, не может одобрить все то, что сотрясает старую мебель, в которой покоятся его уважаемые ягодицы.

Например: русские помещики времен крепостного права любили сидеть в вольтеровских креслах, затем интеллигентам из дворян полюбилась мягкая мебель идеалиста Шеллинга, посидели на Фурье, на Молешотте и Фогте, пересели в нигилизм, понравился Спенсер, особенно потому, что он, между прочим, сказал: «Из свинцовых инстинктов не сделаешь золотого поведения», - прелестный этот афоризм разрешал не беспокоиться о некоторых социальных бессмыслицах, подлостях и трагедиях. Но и Спенсер оказался неудобным; пересаживаясь всё более часто, посидели на Марксе - жёстко! Попробовали подложить под Маркса Бернштейна - не вышло! Сели в Ницше, затем в Бергсона, я пропускаю целый ряд испробованной мебели, теперь умники сидят чорт знает в чём, и многие - в эмиграции. Этот процесс всё более частых прыжков с места на место именуется «историей духовной жизни русской интеллигенции».

В эмиграции умники сочиняют «Эскизы научно-религиозного мировоззрения», «Евангелия божественной справедливости», «Жития святых», «О православном почитании предтечи» и вообще усердно занимаются столярно-философским ремеслом, изготовляя нечто для спокойного сидения. […]

В старину существовала группа людей - канцеляристы. Слово «канцеляристы» - составлено из слов: «кане ч'ел'ария» - собака на воздухе, то есть у дверей, у ворот дома. Канцеляриста называли «чернильная душа». Умник не совсем похож на канцеляриста, душа у него книжная. Но он живёт тоже как бы где-то за воротами действительности и смотрит на неё из подворотни.

Умник прочитал, вероятно, не менее 16 тысяч книг по разным вопросам, и этот полумеханический труд усвоения чужих мыслей развил в нём уродливо преувеличенное мнение о силе и широте своего разума. Разумеется, я не стану отрицать за мешком права гордиться количеством зерна, которое насыпано в него. Но часто замечаешь, что чем шире объём знаний умника, - тем судорожнее и длинней кривая его колебаний.

Известны случаи, когда умник, отыскивая под себя удобное сиденье и двигаясь задом наперёд, доходит от марксизма до православного мракобесия и попадает из большевиков в церковные старосты.

Некоторые умники полагают, что именно в частой смене верований наиболее полно выявляется свобода мысли. В конце концов книги как будто не просвещают, а ослепляют умника, и частное хозяйство его души редко бывает благоустроенным.

Книги для него - источник противоречий, которые волнуют и терзают его гораздо сильнее, чем грозы, бури и ураганы социальной действительности. Действительность требует, чтоб книги отражали её рост и ход, но, становясь более бурной, насыщаясь энергией нового класса, его творчеством, она не очень церемонно считается с книгами, в которых отражен её вчерашний день. […]

Умник крепко убеждён, что без его мудрого участия в делах мира мир - погибнет, но участвовать он способен только посредством языкоблудия. Он вполне уверен, что всё знает и всё для него совершенно ясно. […]

Умники любят хвастаться своей любовью к «народу», своими заботами о нем, любят вспоминать о том, как они страдали, когда «народ» страдал под тяжестью бездарной, беспощадной власти помещиков и капиталистов. Но вот рабочие и крестьяне уничтожили эту власть и, сами хозяева своей земли, строят в ней новую государственную систему, учат делу социалистического строительства весь мир трудящихся. Казалось бы, что теперь «печальники о горе народном» должны отказаться от бесплодного ремесла горюнов и печальников, могут сидеть спокойно, любуясь мощной самодеятельностью трудового народа, его свободным творчеством во всех областях физического и умственного труда. Казалось бы, что теперь умники могут хором спеть «Ныне отпущаеши раба твоего, владыка» и - для окончательного успокоения своего - позаботиться о могилках. Пора!

Однако культурные успехи и достижения «народа» невидимы для них. Они заняты иезуитски тщательным подсчётом всяческих недостатков, ошибок, «прорывов» - всем, что даёт им «самокритика» рабочих и крестьян и что, в существе своём, является не столько «драмой власти», как поощрением энергии, воспитанием самодеятельности масс, - воспитанием в трудовой массе сознания её государственной ответственности за все её недостатки, пороки, ошибки, за небрежность и за торопливость».

Горький М., Об умниках / Собрание сочинений в 30-ти томах, Том 25, М., «Государственное издательство художественной литературы», 1953 г., с. 203-210.

Источник — портал VIKENT.RU

Дополнительные материалы

Глупости в «Пяти законах о человеческой глупости» Карло Чиполла

Плейлист VIKENT.RU из 11-ти видео: ТВОРЧЕСКИЕ ОШИБКИ / БАРЬЕРЫ / ГЛУПОСТИ

Изображения в статье

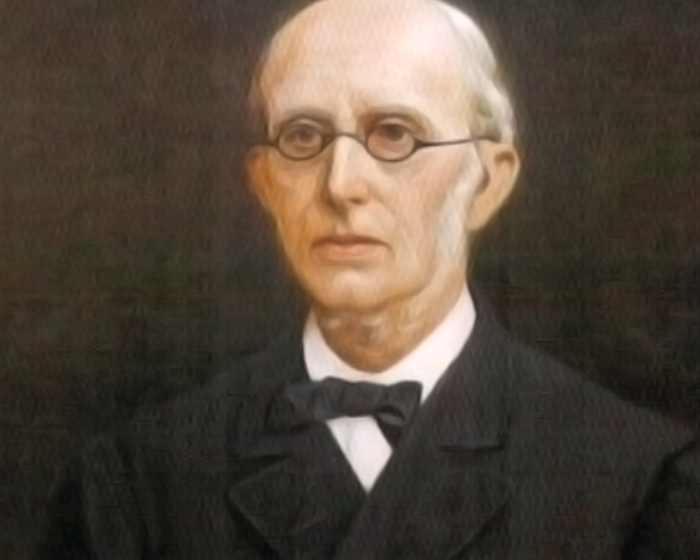

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) — русский и советский писатель, основоположник литературы социалистического реализма / No restrictions

Изображение cmccarthy2001 с сайта Pixabay

Изображение PIRO4D с сайта Pixabay

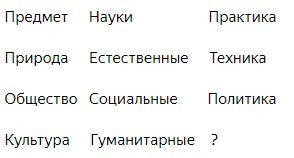

Изображение Ulrike Leone с сайта Pixabay