НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА

Ксения Ползикова-Рубец, учитель

20 октября. Сегодня меня вызвали в 239-ю школу. Завуч школы Антонина Васильевна сообщила, что начало занятий в ленинградских средних школах с 4 ноября.

- Мы не будем ждать этого срока, - говорит она. - Детей уже истомило ожидание. Я думаю, что мы в недельный срок приготовим школу к открытию. Вам придется взять уроки истории в пятых, шестых и восьмых классах. Кроме того, вы назначаетесь воспитателем в шестом классе.

Видя, что я собираюсь что-то сказать, она добавляет категорическим тоном:

- Вы, вероятно, будете говорить, что слишком много классов? Если бы я с вами вчера говорила, речь шла бы и о девятых и о десятых классах.

Мне не хочется уходить из госпиталя, и мне кажется, что работа в нем крепче связывает меня с фронтом, но я не решаюсь это сказать. Представляю себе, как Антонина Васильевна посмотрит на меня из-под своих больших роговых очков и скажет:

- Ведь вы учительница!

Она глубоко права, ей надо организовать занятия в обстановке города-фронта. Я понимаю, что должна вернуться в школу.

27 октября. Сегодня первый раз вела занятия в 239-й школе. Ее все называют "школа со львами". Здание школы - исторический памятник. Строил его архитектор Монферран.

В залах второго этажа много учащихся. Шумно и как-то празднично. Дети переведены из разных школ. Они отыскивают "своих" учителей и радостно их приветствуют.

Нам задают обычные вопросы:

- Вы у нас будете?

- Географию Александр Маркович будет преподавать?

- А воспитателем у нас кто?

- А немецкий язык учить будем?

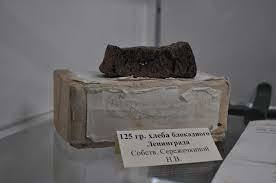

- А правда, что нас будут кормить обедами и давать пятьдесят граммов хлеба в день? - спрашивает Аня, худенькая девочка с выпуклым лбом и карими глазами.

Мне очень трудно сказать: "Нет, неправда". Очевидно, ей уже знакомо чувство голода.

- Не знаю, - уклончиво говорю я.

- Об этом, наверно, в РОНО знают, - с надеждой говорит девочка. Для меня ясно, что под "этим" подразумевается обед и хлеб.

Я еще вчера очень волновалась, обдумывая свой доклад. Как жаль, что я не знаю, как учились и учились ли дети в Смоленске и Москве в 1812 году или в Севастополе в эпоху его героической обороны. Думаю, что не учились... Я обращаюсь ко всем собравшимся в большом зале:

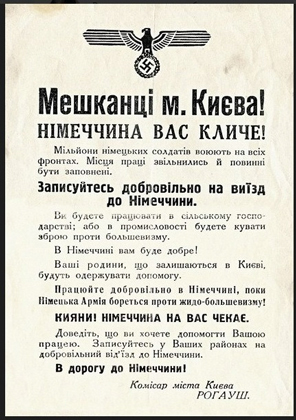

- Товарищи, мы начинаем занятия в необыкновенной обстановке: страна наша ведет тяжелую, упорную войну с сильным врагом; город наш окружен со всех сторон огромным числом фашистских дивизий; он стал фронтом.

В такой обстановке не приходилось учиться ни одному поколению русских школьников. Пройдут года, вы станете взрослыми, у вас будут дети, внуки... Они вас непременно спросят: "Что вы делали в дни Великой Отечественной войны?" И вы с гордостью скажете: "Мы учились в Ленинграде".

София Меерсон

[Осень 1941] Мы с Риммой все время работали в школе: дежурили вместе с другими членами пожарного звена с касками на головах, или по заданию Райвоенкомата разносили повестки добровольцам. Мыли полы в школе на Очаковской улице: здесь будет военный госпиталь. На чердак школы таскали песок для тушения зажигалок, красили стропила противопожарной краской.

Работа нелегкая. Но мы трудимся изо всех сил. Знаем, что наша помощь нужна Ленинграду, Родине.

Стало труднее с выдачей продуктов. Мы стали заметно худеть.

Валентина Петерсон

3 ноября. Сегодня мы пошли учиться. Как я рада. Обещали кормить обедом и давать 50 гр. хлеба в день без карточек. Учителя все новые. По русскому языку, очевидно, хорошая, добрая. По алгебре строгая, но хорошо объясняет, по физике - то же самое, у нее какие-то странные губы, такие пухлые. А по истории - как кукла на ниточках, их дергают, и она дергается.

Я все перезабыла. Но надо взять себя в руки и "учиться, учиться и учиться", как сказал Ленин. [...]

Евгения Шаврова

3 ноября. На втором уроке произошло первое знакомство с алгеброй. Сначала мы решили несколько задач по арифметике. В задаче говорилось о килограммах печенья, конфет, варенья, другая задача, как всегда, о путешественниках, идущих навстречу друг другу (никак от них не отделаться!). На большой перемене нас повели вниз, в столовую, где дали без карточки суп с крупой и капустным темным листом; такой лист называют теперь "хряпой".

Некоторые мальчишки дергали нас за косы на уроке и дрались на переменах. В общем, этот первый долгожданный учебный день прошел почти как в мирное время. Как хорошо, что мы учимся!

Ксения Ползикова-Рубец, учитель

13 ноября. Норма выдачи хлеба снижена служащим до 150 граммов. Но и в этих условиях школы продолжают свои занятия.

К урокам готовлюсь по-новому. Бывало раньше вечера проводила за книгами, чтобы расцветить ярким, красочным материалом урок. Сейчас я себя "ограничиваю". Ничего лишнего. Скупой ясный рассказ. Детям трудно готовить уроки дома; значит, нужно помочь выучить их в классе. Не ведем никаких записей в тетрадях: это тяжело. Но рассказывать надо интересно. Ох, как это надо! У детей столько тяжелого на душе, столько тревог, что слушать тусклую речь они не будут. И показать им, как тебе трудно, тоже нельзя.

Елена Мухина, 17 лет

29 ноября. Первый урок был физика, опрос. В середине урока нам раздали по одной ромовой конфетке. Потом алгебра, история. На истории у нас был мед. осмотр, потом пришли и раздали нам всем по талончику на желе. Потом, за три минуты до конца урока, тревога. На этот раз в бомбоубежище просидели недолго. Отбой. Сразу же, раздевшись предварительно в классе, помчались в буфет за желе. В коридоре, что ведет в буфет, темно, свет опять погас, в буфете горит только одна керосиновая лампочка. Долго мы стояли в очереди, давно уже был звонок на урок, я думаю, почему же нас на урок не гонят, оказывается, 9 и 7 классы могут после желе сразу идти домой. [...]

Ксения Ползикова-Рубец, учитель

26 ноября. Сегодня я дежурила в школьной столовой. Все обедающие в верхнем платье. У многих детей портфели привязаны через плечо на веревке, чтобы руки не мерзли на улице.

Директор, в пальто и меховой шапке, сидит у стола, на котором стоит котел с супом. Он наблюдает за раздачей.

На моей обязанности - следить, чтобы учащиеся съедали суп в столовой, а не отливали его в баночки и кружки и не уносили домой. А многим очень хочется это сделать. Дома мать, отец, младшие дети не имеют тарелки супу.

- Позвольте отнести суп домой! - просит меня Надя. - Мне, правда, довольно одной тарелки, а дома у меня мама и сестренка.

- Нельзя, девочка, суп вам дают, чтобы поддержать силы и помочь вашему учению.

Глаза ее наполняются слезами, и она молча ест суп.

У меня нехорошо на душе. Имею ли я право так поступать? Я учительница, которая всегда стремилась воспитывать в детях заботу о близких... Но сейчас я должна помешать Наде унести суп домой. Иначе нельзя. Организм детей и молодежи слабее, чем взрослых.

Антонина Васильевна подходит к одному из учеников. Он держит стеклянную баночку под столом и украдкой отливает в нее суп.

- Этого делать нельзя, ты же знаешь, что это запрещено, - говорит она.

- Антонина Васильевна, позвольте, пожалуйста. Суп для Володи, у него ноги стали пухнуть, - говорит шепотом ученик.

- Ешь свой суп, - говорит Антонина Васильевна, - а баночку дай сюда. Володе я налью супу из котла.

Ученик сияет.

Не попросить ли мне для Нади третью тарелку? Нет, этого сделать я не имею права. Антонина Васильевна переступила железный закон столовой потому, что дело шло о помощи ученику.

Обедом заканчивается учебный день, и столовая быстро пустеет.

С болью в душе думаешь, что есть еще более голодные люди, а ты ешь студень из столярного клея и суп из ремней.

29 ноября. Разговоры о еде приносят вред, разжигая чувство голода, но прекратить их трудно.

- Ребята, - говорю я, - чтобы разговоров о еде больше не было! Предупреждаю: за каждый такой разговор буду брать штраф хлебными корочками.

Конечно, мне никто не поверил, но детям понравилось угрожать друг другу штрафом за разговор о пище.

- Смотри, уже двадцать пять граммов надо платить!

- Почему двадцать пять? Я только о сырковой массе говорила.

- А она у тебя с цукатами была? Определенно с цукатами, так придется платить двадцать пять граммов.

Большим счастьем было то, что многие из нас в те дни сохранили юмор: он помогал нам даже в очень тяжелые минуты.

Вы смотрели в глаза тех детей,

Знает кто о войне не из книжек:

Потерявших отцов, матерей,

С умным взглядом невзрослых детишек?..

Ленинградские дети

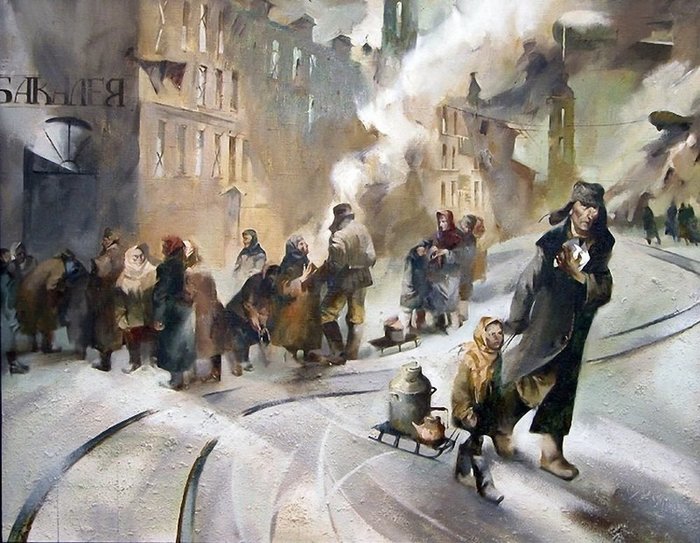

ПЕРВАЯ ЗИМА

Ксения Ползикова-Рубец, учитель

13 декабря. Слабеют наши мужчины и очень пожилые учительницы. Умерли Борис Александрович и Анастасия Ивановна. Мы утешаем себя, что они не жертвы блокады. Борис Александрович был в авиации и во время полетов "не соблюдал своего потолка". В результате сильно повысилось кровяное давление, и летчика прислали лечиться в Ленинград.

Анастасия Ивановна умерла от поноса - болезни, вызванной истощением; но мы хотим думать, что это результат тяжелой хирургической операции.

Александр Маркович так слаб, что сидя дремлет, но продолжает нести дежурства по школе.

Более сильные товарищи предлагают его заменить, но старик отказывается:

- Другим тоже тяжело!

Дети носят ему сосновые ветки и рекомендуют настаивать иглы на воде.

- Это витамины, они вас поддержат.

Учитель математики, Василий Васильевич, слег в постель. Ему, видимо, совсем плохо...

На сердце очень тяжело... Неужели это можно когда-нибудь забыть?

В школе стало тихо: дети не шумят, не бегают. Приходят и сразу идут в классы. Лица у них бледные, со страшными синими тенями под глазами. У некоторых глаза впали и носы заострились, - эти нас больше всего пугают. Мы узнали впервые страшные слова: "дистрофия" и "дистрофик". [...]

17 декабря. Память детей слабеет. Хорошая ученица во время рассказа об итальянском Возрождении вдруг запнулась, подняла на меня большие серые глаза и как-то скорбно сказала:

- Я помню биографию замечательного художника и ученого, но я забыла его имя. - А потом дрогнувшим голосом: - Я... я даю вам честное слово, что я урок учила.

Я говорю спокойно:

- Ты имеешь в виду Леонардо да Винчи, конечно. Садись. - И ставлю в журнал: "Отлично".

2 января 1942 года. Елка для младших классов, включая VI. Она внесла такую радость в жизнь школьников. Это постановление Ленсовета. Давно не видела ребят такими оживленными, глаза блестели.

Алексей Винокуров, учитель

17 февраля. [...] Подходя к школе, встретил Володю Реданского, он сообщил печальную новость о наших учениках - Андерсоне и Тимофееве, умерших от голода. В школе встретил только Михаила Андреевича - зав. хозяйством и инспектора РОНО Пятницкую. Они составляли акт о разграблении физического и методического кабинетов в 1-м и 4-м этажах нашей школы. Деньги мне получить не удалось. Завхоз посоветовал прийти за ними через недельку и в виде утешения сообщил, что не одни мы, преподаватели средних школ, не получаем зарплату в течение двух месяцев, в таком же положении находятся большинство служащих фабрик, заводов и учреждений. Пожелав всего лучшего завхозу и инспектору, тихо побрел домой. [...]

Ксения Ползикова-Рубец, учитель

15 января. Говорят, Наполеону, после взятия Шевардинского редута, сказали: "Русские в плен не сдаются". Мне кажется, что Ленинград говорит сейчас эти слова всему миру.

Враг бессилен одолеть наш город, так как он - часть нашей огромной, могучей страны.

Сегодня возобновились занятия в 7-10-х классах.

В школу пришло 79 человек. Явилось и 12 человек из 6-го класса.

- Ребята, зачем вы пришли? - спрашиваю я, как воспитательница класса. - Ведь занятия начнутся только для старших.

- А почему нам не заниматься? Смотрите, нас в классе больше, чем в девятом! Мы все, все хотим учиться! - решительно говорит Аня.

Мы сегодня вели занятия в трех наиболее светлых классных помещениях: в одном углу шел урок математики, в другом - литературы. Длительность урока - тридцать минут.

Обстановка более тяжелая, чем до каникул. Так холодно, что чернила в баночках промерзли до дна. Многие ученики принесли чернила из дому и, чтобы они не застыли, прячут бутылочки за пазуху.

Писать на доске мелом очень трудно: руки стынут даже в рукавицах и перчатках. Занятия провели по расписанию.

8 февраля. [...] Вчера, среди урока, входит ученица и, не спрашивая разрешения, садится. "В чем дело? Урок ведь начался в 11 часов". "Я стою за мясом, ну и пришла пока в класс".

Начинаются уроки в 11 часов, к 1-1.30 кончаются. Но некоторые ребята прекрасно учатся. Т.к. в классах народу мало, то спрашиваешь часто. У активного ядра даже мало отказов, и удивительно, как они ухитряются учить уроки.

Алексей Винокуров, учитель

20 апреля. Сегодня состоялось собрание преподавателей 8 школ Петроградского района. ГОРОНО приказал этим школам объединиться и начать занятия с 4 мая.

Учебный год предполагается закончить к 1 июля. В течение двух месяцев намечено повторить всё пройденное в прошлом году. Школа, по решению ГОРОНО, отныне будет в большей степени воспитательным, а не учебным заведением. Дети будут находиться в школе с 8.30 час. утра до 5 час. дня. Делается это в целях борьбы с безнадзорностью. При школе открывается столовая. Дети будут получать пищу три раза в день (завтрак, обед и ужин). Им увеличат хлебный паек с 300 до 400 г. в день. "Дай бог нашему теленку волка съесть".

Ксения Ползикова-Рубец

15 мая. 4 мая начались в школах занятия со вновь принятыми детьми.

Погода в этот день была ужасная: ветер и мокрый снег с дождем. В школе холодно, дует из всех щелей.

Мы отвыкли от такой массы ребят, а дети, не учившиеся зимой в школах, отвыкли от всякой дисциплины.

К счастью, в самый для нас трудный день - 4 мая - не было ни обстрелов, ни воздушных тревог.

Наши "зимняки" на высоте. Они чувствуют себя хозяевами школы и деятельно нам помогают, особенно во время тревог и обстрелов.

Вчера во время воздушной тревоги в вестибюле я заметила мальчика лет девяти.

- Мальчик, почему ты не в убежище? - спрашиваю я. - Твой класс, верно, давно там.

Мальчик отвечает, гордо подбоченясь:

- Ну, я не трус, чтоб прятаться в убежище.

- Так мы такого храбреца снесем, - заявил кто-то из наших мальчиков и, схватив его на руки, понес.

Дети оживают на наших глазах, шалят, звонко смеются.

В начале урока не успеешь открыть журнал, как слышишь:

- Какая сегодня лапша была замечательная!

- Смотрите, Володя за три дня порозовел!

Ленинград - город-фронт - благодаря заботам о нем Родины мог организовать такое питание школьников. Это замечательное дело привело к тому, что уже в мае среди школьников не было ни одного случая смерти.

Андрей Крюков, 13 лет

4 мая. Сегодня был в школе на завтраке (учиться пока не будем, так как школа занята военной частью). На завтрак дали порядочно пшенной каши с подсолнечным маслом и два стакана сладкого чая без хлеба, так как те, кто хлеб на 5-е взял, его сегодня не получают. Все карточки сдали в школу. В день нам должны давать 300 г. хлеба, 30 г. масла и 30 г. сахара, 50 г. мяса и 50 г. соевого молока, 20 г. пшеничной и 10 г. картофельной муки, 10 г. чая и 20 г. кофе на месяц, 15 г. в день сухих фруктов или сухоовощей. Сегодня в 14 час. 30 мин. пойду в школу на обед.

"Тихий ход! Опасно! Неразорвавшаяся бомба!" Но гонки на самокатах интереснее.

Евгения Шаврова, 14 лет

25 мая. В школе стал работать родительский комитет, туда вошла и моя мама. Родители дежурят в столовой, проверяют чистоту, домашние условия ребят. Недавно мы фотографировались на дворе с учителями. Я выгляжу все-таки хуже многих ребят. Наша школа, наверное, сейчас одна из лучших в районе. Часто приходят корреспонденты из газет. Директор Фаина Абрамовна и старшая пионервожатая Наталия Гавриловна Дементьева выступали по радио.

Ксения Ползикова-Рубец, учитель

10 июня. Сегодня директора и завучи вызваны на заседание в РОНО по вопросу эвакуации учителей.

Администрация школ должна убедить учителей уехать. Говорят, что в следующем учебном году во всем городе занятия будут проходить только в нескольких школах. А на "Большой земле" ленинградские преподаватели будут очень нужны.

В школе собираем педагогов, которым следует уезжать.

После слов Антонины Васильевны о необходимости эвакуации - гробовое молчание. Людям трудно уехать из Ленинграда, стать ему не нужными. Я понимаю, как это тяжело. [...]

Д. Лозовская, 15 лет

21 июня. Без одного дня годовщина войны. Сегодня мы занимались алгеброй четыре часа, но не знаю, к чему это приведет, боюсь, что провалю. [...]

26 июня. Испытаниям конец! По литературе у меня хорошо, по геометрии четверку получила. Я очень рада, потому что вчера, вместо того чтобы готовиться, я ходила с Асей гулять в сад. Между прочим, в сад Дворца пионеров ходят очень хорошие мальчики, Рома и Лева. Они были с Аськой в доме отдыха. Мне они оба очень нравятся. Вообще мальчики на все сто: культурные, вежливые, хорошо одеваются, не подкопаешься... На завтрак нам дали два кекса из сои с киселем, стакан сладкого кофе и 100 граммов хлеба. Было очень вкусно приготовлено. На обед гороховый суп, какая-то рыба с лапшой, на третье стопочка морса и 200 граммов хлеба. На ужин нам дали соевую запеканку с томатным соусом, стакан сладкого чая (на сахарине) и 100 граммов хлеба".

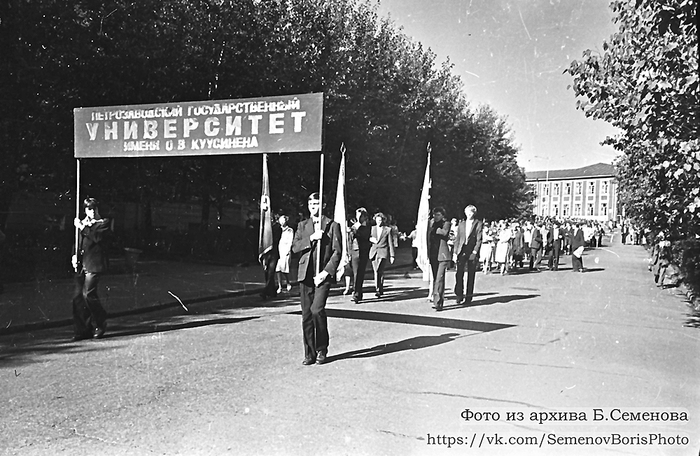

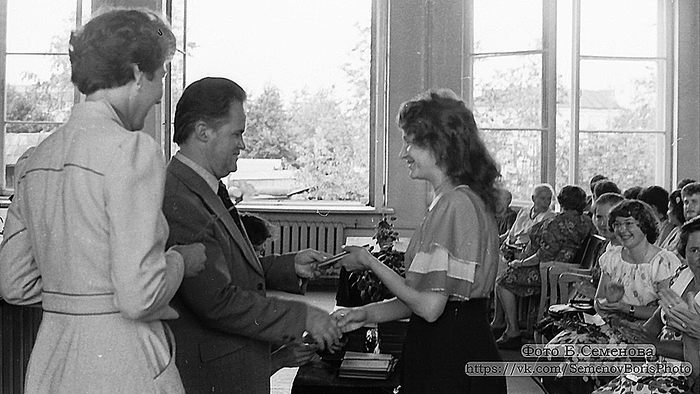

ВЫПУСКНОЙ

Ксения Ползикова-Рубец, учитель

27 июня. Опять выпуск и даже традиционный ужин, правда, мало похожий на банкет прошлого года.

Обычный узкий стол, за которым обедают дети, накрыт белой скатертью. Стоят двадцать шесть тарелок для выпускников и три для учителей. На каждой по биточку из шрота - выжимок сои. Рядом с биточком две соевые конфетки. В белые кружки налит чай. Антонине Васильевне стоило больших трудов добиться разрешения на этот ужин; ведь в нашем городе все продовольствие еще на строгом учете.

Девушки и юноши принарядились. Мы тоже вынули к этому дню платья, которые за всю зиму не было случая надеть. Настроение за нашим столом прекрасное.

Антонина Васильевна просит меня сказать юношам и девушкам прощальное слово.

Много думать тут не приходится, сама жизнь подсказывает нужные слова.

"Дорогие товарищи! Вы кончаете школу в городе-фронте. Мы, учителя, глубоко уважаем вас за ту моральную и физическую стойкость, которая дала вам возможность окончить школу в суровые дни Великой Отечественной войны.

Мы верим, что вы и в жизни будете стойкими людьми, и гордимся вами".

- А мы, - отвечает Люся, - благодарим Антонину Васильевну и всех учителей за то, что они дали нам возможность учиться в школе. Многих из нас они убедили ее кончать, когда в трудной обстановке зимой мы порой теряли мужество.

Судьба наших выпускников иная, чем в довоенные годы: все юноши в ближайшее время уедут на "Большую землю" и там поступят в армию. Девушки останутся в Ленинграде и поступят в медицинские вузы. Мы гордимся тем, что сумели выпустить в жизнь 26 юношей и девушек.

https://rg.ru/2019/01/27/rodna-dnevniki-blokadnogo-leningrad...