Продолжение поста «Воспоминания очевидцев Великой Отечественной войны»

Есть такой комментарий в тему "блокада Ленинграда"

Угу. и даже в блокадном Ленинграда, где люди умирали с голоду, имея деньги можно было купить даже шоколад, фрукты и всяческие деликатесы. А верхушке партии самолетами возили разные разносолы, пока люди пухли с голоду.

И ведь это все организовывали все те же советские граждане, а не немцы.

В общем, неоднороден народ. и это надо помнить тоже. #comment_210851706

И такой:

(Есть) мнение историка (Н.Ломакина), который защитил докторскую по этой теме, написал кучу книг с ссылками на архивные документы, в которих он собственно показывает что во время блокады партийная и военная верхушка ни в чем себе не отказывала и питалась разносолами, и мнение какого то хрена с пикабу. #comment_210856442Они продолжают лживую тему "Новой газеты": "В блокаду Елисеевский ломился от продуктов"

(что достойно отдельного поста, ввиду "масштабности и исторической ценности" материала)

(В 1942 году в блокадном Ленинграде) – А у нас была другая жизнь. Яблоки, груши, сливы, виноград. Все свежайшее. И так – всю войну. Напротив меня был мясной отдел. Несколько сортов колбасы, окорока, сардельки. Рядом кондитерский – конфеты, шоколад. Чуть подальше, в другом конце зала – алкогольные товары: вина, водка, коньяки.

(и даже электрическая люстра была в магазине, которую с3,14дили профессора-академики-артисты, но не простые люди, которые туда не ходили):

А люстра была или нет?http://novayagazeta.spb.ru/articles/8396/

– Была, конечно. Я же как раз напротив нее стояла. Но потом, говорят, ее украли…

"В блокаду Елисеевский ломился от продуктов"

11 февраля 2014 13:47 / Общество / Теги: история

С Ниной Ивановной Спировой, всю блокаду проработавшей в Елисеевском магазине, мы встречались до того, как министр культуры Мединский умудрился обвинить во вранье Даниила Гранина. Напомним, чиновник заявил, что рассказ, как в голодном Ленинграде пекли ромовые бабы, – фантазии писателя. Нина Ивановна совсем старенькая, и вряд ли, разговаривая с нами, она намеревалась возражать самому министру. Но может быть, ее воспоминания заставят высокого начальника впредь не бросаться словами, которые тоже могут оскорбить блокадников.

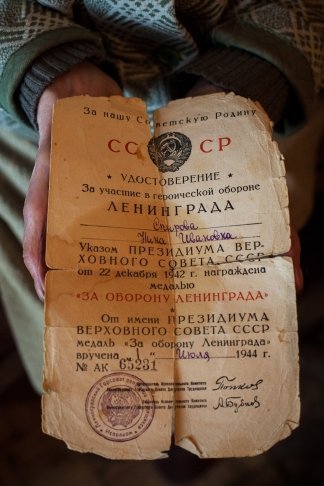

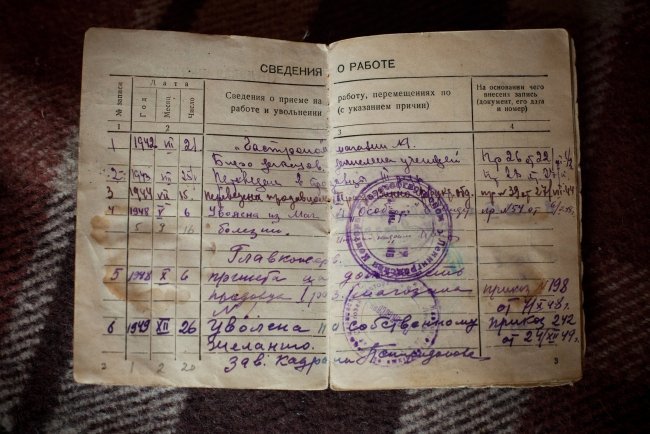

Ко всем военным праздникам Нина Ивановна Спирова получает поздравления от президента. Читать уже не может – сдали глаза, но распечатывает конверты, уважительно кладет на тумбочку. Ни на какие юбилейные мероприятия не ходит – по той простой причине, что много лет уже не покидает дом. Ноги, слава богу, пока носят, но четыре высоких этажа без лифта – это тяжеловато. Там, где нужно, она числится во всех блокадных списках, и потому все положенное блокаднику – пенсию (неплохую), поздравления, подарки – ей приносят домой. Недавно, к круглой блокадной дате, принесли медаль. Что на ней, Нина Ивановна прочитать не может, но видит – вещь красивая, блестящая…

Фото: Фотографий блокадного времени, запечатлевших полные прилавки Елисеевского, конечно, нет. Но как вспоминают свидетели, ассортимент в гастрономе не сильно отличался от картинок в довоенной книге "О вкусной и здоровой пище"

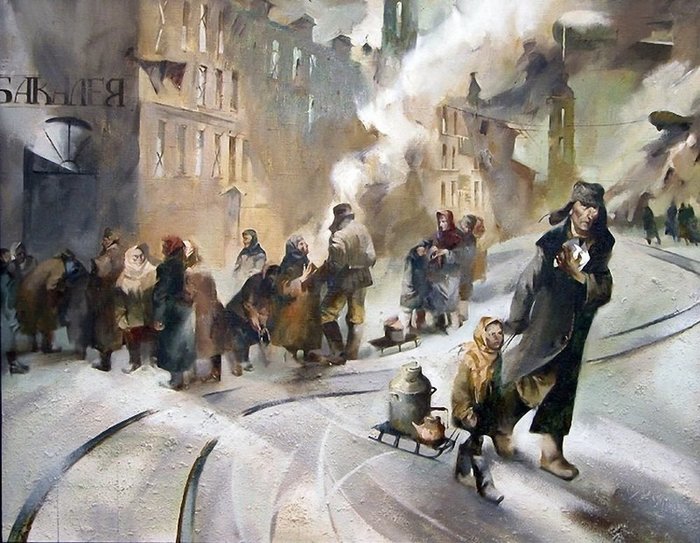

"Ужасная была зима, – вспоминает Нина Ивановна 42-й год. – На улицах трупы. Видела своими глазами, как с них, еще не остывших, кто-то срезает куски мяса. Сама я была как былинка, еле передвигалась". Фото Елены Лукьяновой

– За что медаль-то, Нина Ивановна?

– А я сама не знаю. (Смеется.) Говорят, за блокаду.

– А как вы в блокаде-то оказались?

– Да как все, так и я. Когда война началась, мне 15 лет было. Только восемь классов успела закончить. Мать портнихой-надомницей работала, отец играл на трубе в оркестре похоронном. Еще сестра младшая у меня была. Жили мы на Подольской. В эвакуацию почему-то нас не позвали – может, вовремя сами не подсуетились, а может, не те мы были люди, которых Родине надо было спасать от смерти. В общем, остались в Ленинграде.

– А для вас блокада с чего началась?

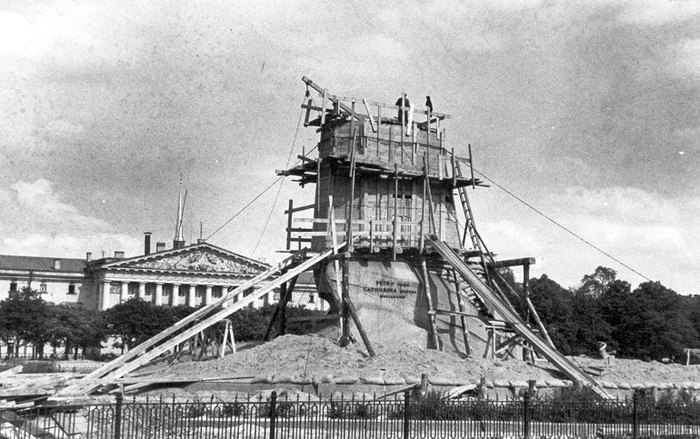

– (Задумывается.) Когда Бадаевские склады горели. Пламя столбом стояло прямо напротив нашего окна. И дым ужасный… Потом отец ушел в ополчение.

– На что жили?

– Мать работала, на ее заработки и жили. Ужасная была зима. (Начинает плакать.) На улицах трупы. Видела своими глазами, как с них, еще не остывших, кто-то срезает куски мяса. Сама я была как былинка, еле передвигалась. Помогла соседка наша – она в Елисеевском универмаге работала. Тогда он назывался "Гастроном № 1". В августе 42-го мне исполнилось 16, соседка взяла меня за руку и привела к своей директрисе Марии Ивановне Иванченко. Ее секретарша посмотрела на меня и так презрительно: "Марья Ивановна, зачем ее брать, она же завтра умрет!" А та: "Ничего, выходим!"

– Вы хоть понимали, куда вас судьба занесла?

– Да нет, конечно. До войны там ни разу не была. Как вошла – аж голова закружилась от красоты. Рай… Когда работать начала, была такая крошечная и тонюсенькая, что меня рябчиком прозвали. А через несколько месяцев (хитро улыбается) уже звали пончиком...

– А кем работали?

– Первое время раздавала бесплатный эрзац-кофе. Горячая вода с какой-то химией, только по цвету на кофе похожа. Но людям, которые еле передвигались от голода, чуть-чуть полегче становилось. Но вскоре все это дело закончилась. Меня перевели во фруктовый отдел.

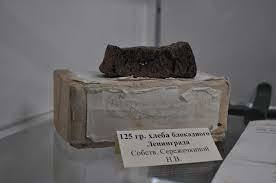

– Фруктовый?! В блокаду?! Люди граммы хлеба и муки считали, столярный клей варили, всех кошек и крыс переели…

– А у нас была другая жизнь. Яблоки, груши, сливы, виноград. Все свежайшее. И так – всю войну. Напротив меня был мясной отдел. Несколько сортов колбасы, окорока, сардельки. Рядом кондитерский – конфеты, шоколад. Чуть подальше, в другом конце зала – алкогольные товары: вина, водка, коньяки.

– И кто это все покупал?

– Да я, по правде говоря, особо не вникала. Но люди приходили спокойные, хорошо одетые, голодом не изможденные. Показывали в кассе какие-то особые книжечки, пробивали чеки, вежливо благодарили за покупку. Был у нас и отдел заказов "для академиков и артистов", там мне тоже пришлось немного поработать. В очередях в Елисеевском никто не давился, в голодные обмороки не падал.

– Да и вы сами не голодали?

– Ну конечно. Все, что продавалось, можно было есть неограниченно. Контроля особого не было – видно, эти продукты не учитывались так строго, как хлеб для простого народа…

– А домой что-нибудь в кармане унести? Своих подкормить?

– А вот это было запрещено строжайше. Каждый вечер магазин тщательно обыскивали – не остался ли кто, чтобы ночью "поработать". Однажды даже кого-то из наших так поймали. Но в основном народ воровать и не пытался – риск неоправдан. Все спокойно отоваривали здесь свои карточки: хлеб, масло, мука. Продукты можно было взять на несколько недель вперед, чем многие из нас и пользовались. Однажды мою сестру отправляли на лесозаготовки, и я несла ей с работы свою недельную пайку. По дороге меня задержала милиция. Молодая девушка запросто идет по городу с буханкой хлеба и большим куском масла в авоське – это, конечно, подозрительно. Отвели в отделение, там я все объяснила. Позвонили в магазин, убедились, что я не вру, удивились и отпустили.

"Там был рай… Когда работать начала, была такая крошечная и тонюсенькая, что меня рябчиком прозвали. А через несколько месяцев уже звали пончиком..." Фото сделано 23 мая 43 года, Нина Ивановна крайняя слева. Из архива Нины Спировой.

– А простой человек мог зайти в магазин?

– Не знаю… Не помню… Но, наверное, все же нет.

– Так что вы особо не перетруждались?

– Ну как… Конечно, это не у станка на заводе стоять. Работали с девяти утра до одиннадцати вечера. Приходили, конечно, на час раньше. Обедали здесь же – варили сообща какой-нибудь супчик. Сначала стояли за прилавками в своей обычной одежде, потом нам выдали красивые форменные фартуки. Директриса Мария Ивановна была строгая – любила, чтобы все перед ней по струнке ходили, кланялись. Но ко мне почему-то благоволила – жалела, наверное. Я ведь была в их коллективе самой молодой.

Уже после войны, когда я на Загородном в "Диете " работала, вдруг заходит она к нам. Увидела меня, обрадовалась. А потом говорит: "Пончик, дай мне два рубля в долг". Я говорю: "Мария Ивановна, может, вам больше надо?" Она: "Нет-нет, спасибо". И больше я ее не видела.

– Тепло ли было в магазине?

– Конечно тепло. А как же иначе фрукты бы нежные сохранялись?

– А освещение какое было?

– Сначала свечи, потом сделали электричество.

– А люстра была или нет?

– Была, конечно. Я же как раз напротив нее стояла. Но потом, говорят, ее украли…

– А вот сейчас говорят, что были кое у кого мысли сдать Ленинград немцам?

– Да вы что! (Обиженно поджимает губы.) Никогда такого не слышала ни от кого. Никогда бы мы Ленинград никому не отдали!

– А были разговоры, что это по вине руководства города и страны страшный голод случился?

– Конечно (вздыхает горько), понимали мы это. И Сталин, говорят, Ленинград не любил. Но мы вот верили им как-то все равно. А сколько народу погибло... (Плачет, вытирает слезы.) До сих пор не могут сосчитать.

– А это вы откуда знаете?

– А радио на что?!

http://novayagazeta.spb.ru/articles/8396/