Какое правительство было центральным в России в период с 1917 по 1922 год?

Какое правительство было центральным в период с 1917 по 1922 год, пожалуйста. Распиши этот бред.

Пока ты обдумываешь то, что ты написал, я тебе кое что расскажу

Премьер министр правительства России покинул столицу, ее захватили террористы мятежники, проигравшие выборы. С этого и началась гражданская война.

Большевики не были центральным правительством во время гражданской войны, или ты не знал?

Они как раз против него и воевали.

Чехи кстати были признаны Временным правительством, да. Ты не знал?

#comment_211223716

УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ БОЛЬШЕВИКОВ

Большевики приходят к власти.

В самом начале сентября 1917 г. прошли довыборы в Петроградский Совет. Большевики получили в нем большинство мест. Председателем исполкома Совета был избран Л. Д. Троцкий, который поддерживал Ленина по вопросу о власти. 5 сентября большевики получили преобладание в Московском Совете. В агитационном арсенале РСДРП (б) вновь появился лозунг "Вся власть Советам!", но теперь он звучал как призыв к вооруженному выступлению. Ленин, находившийся на нелегальном положении, считал, что "получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки". В своих письмах в ЦК партии он потребовал поставить "на очередь дня... вооруженное восстание в Питере и Москве, завоевание власти, свержение правительства".

Вернувшись в Петроград, Ленин 10 октября провел тайное заседание ЦК. За ленинскую резолюцию о вооруженном восстании проголосовало 10 из 12 присутствующих. Против выступили Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев, которые считали, что "Россия не готова принять власть большевиков". 12 октября 1917 г. при Петроградском Совете был создан Военно-революционный комитет (ВРК), выполнявший роль штаба по подготовке восстания. В него помимо большевиков вошли представители левого крыла эсеровской партии. Фактическим руководителем ВРК стал Л. Д. Троцкий. 22 октября ВРК направил своих представителей во все воинские части Петроградского гарнизона. В это же время во всех районах города большевики организовывали многочисленные митинги, на которых выступали лучшие партийные ораторы.

По распоряжению правительства 24 октября отряд милиции и юнкеров закрыл типографию, где печаталась большевистская газета "Рабочий путь". Большевики расценили это как начало "контрреволюционного заговора". ВРК разослал во все полки Петроградского гарнизона и на суда Балтийского флота "Предписание № 1" о приведении полков в боевую готовность. В этот же день отряды рабочей Красной гвардии и солдат начали захватывать мосты, почту, телеграф, вокзалы. Никто не оказывал им ни малейшего сопротивления. К утру 25 октября столица оказалась в руках восставших. Военно-революционный комитет в обращении к гражданам России объявил о захвате власти. Небольшая заминка произошла лишь со штурмом Зимнего дворца, защищать который остались небольшой юнкерский отряд и добровольческий женский батальон. В ночь на 26 октября Зимний пал. Керенский еще до штурма успел покинуть дворец. Остальные члены Временного правительства были арестованы.

Начало работы II съезда Советов. Вечером 25 октября открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Из 739 делегатов 338 составляли большевики, 127 мандатов принадлежало левому крылу эсеровской партии, поддерживавшему большевистскую идею вооруженного восстания. Меньшевики и правые эсеры резко осудили действия большевиков и потребовали от съезда начать переговоры с Временным правительством об образовании нового кабинета министров, опирающегося на все слои общества. Не получив одобрения съезда, меньшевистская и правоэсеровская фракции покинули заседание. Тем самым они лишили себя возможности принять участие в формировании новых органов власти, а значит, и возможности корректировать действия большевиков "изнутри". Левые эсеры, поддержавшие большевиков и вошедшие в Петроградский ВРК, отказалась подчиниться требованию ЦК ПСР и приняли участие в работе съезда.

Первые декреты советской власти. Учитывая печальный опыт Временного правительства, утратившего доверие масс из-за нежелания решать главные проблемы революции, Ленин сразу же предложил II съезду Советов принять декреты

1) о мире

2) о земле

3) о власти.

Декрет о мире провозгласил выход России из войны. Съезд обратился ко всем воюющим правительствам и народам с предложением всеобщего демократического мира, т. е. мира без аннексий и контрибуций.

В основу декрета о земле были положены собранные эсерами 242 местных крестьянских наказа I съезду Советов, в которых излагались представления крестьян об аграрной реформе. Т. е. фактически, Декрет о земле воспроизводил эсеровскую программу. Благодаря этому, крестьяне пошли за большевиками.

Декрет о власти провозглашал повсеместный переход власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезд избрал новый состав ВЦИК. В него вошли 62 большевика и 29 левых эсеров.

Исполнительная власть передавалась новому правительству - Совету народных комиссаров (Совнарком, СНК) - во главе с В. И. Лениным. Левые эсеры отклонили предложение большевиков войти в правительство. Они не хотели окончательно порывать со своей партией, надеясь, что в дальнейшем все-таки будет сформировано коалиционное правительство из представителей всех социалистических партий. Поэтому первое советское правительство состояло из одних большевиков.

29 октября Совнарком издал декрет об установлении 8-часового рабочего дня.

При обсуждении и принятии каждого декрета подчеркивалось, что они носят временный характер - до созыва Учредительного собрания, которое должно будет законодательно закрепить принципы государственного устройства.

Поражение Керенского. Установление новой власти на местах. Керенский, бежав из Петрограда, сумел собрать немногочисленные силы. В самом Петрограде еще 24 октября был создан Комитет общественной безопасности под руководством городского головы Г.И.Шрейдера. 26 октября эсерами и меньшевиками - членами городской думы, прежнего ВЦИК, исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, ушедшими со II съезда Советов членами фракций социалистических партий - был создан Комитет спасения Родины и революции. Комитет планировал одновременно с вступлением в Петроград войск Керенского поднять восстание против большевиков. Однако ночью 29 октября эти планы стали известны ВРК. Поэтому Комитет спасения приказал начать выступление немедленно. Вспыхнул мятеж, который был подавлен силами красногвардейцев и солдат гарнизона. 30 октября отряды Керенского были разбиты у Пулковских высот, самому ему удалось скрыться.

Установление советской власти в Москве. 25 октября московские большевики создали партийный центр, который предпринял ряд мер по захвату власти. Вечером собрался объединенный пленум Московских Советов рабочих и солдатских депутатов. На нем был избран ВРК, состоявший из большевиков и меньшевиков.

В это же время состоялось заседание городской думы, на котором был создан Комитет общественной безопасности. По заданию Комитета командующий войсками Московского военного округа полковник К. И. Рябцев провел мобилизацию офицеров и юнкеров для организации борьбы с большевиками. В течение двух дней ему удалось взять под свой контроль центр города.

В те дни впервые к противникам советской власти применили неизвестный до того термин — «Белая гвардия». Утром 28 октября юнкеры смогли овладеть Кремлем. Они выдвинули ультиматумам коменданту Яну Берзину о сдаче. Тот не имел связи с другими подразделениями «красных» и принял решение сдать главную крепость страны. Таким образом к противникам Октябрьской революции перешло большое количество боеприпасов, несколько пулеметов и даже одно артиллерийское орудие.

«Первоначальные успехи юнкеров были вызваны тем, что «красные» не готовились к серьезному сопротивлению и не хотели стрелять в подростков, кем по сути и были юнкеры. Гарнизон Кремля сложил оружие без боя, рассчитывая, что скоро со всей ситуацией без него разберутся. За это он и поплатился: после его капитуляции произошел первый акт террора в Гражданской войне: юнкеры расстреляли пленных красногвардейцев», — рассказал военный историк Борис Юлин.

По призыву ВРК с утра 28 октября началась политическая стачка московских рабочих. Собрание представителей воинских частей гарнизона заявило о всемерной поддержке ВРК и непризнании распоряжений штаба округа и Комитета общественной безопасности. 29 октября положение в Москве изменилось в пользу восставших. Им удалось очистить от юнкеров Тверскую улицу, занять Малый театр и здания градоначальства на Тверском бульваре, окружить кадетские корпуса в Лефортово. На следующий день кадеты сложили оружие. Днем 2 ноября Кремль оказался в плотном кольце окружения. Председатель Комитета общественной безопасности городской голова В. В. Руднев направил в ВРК письмо, в котором сообщалось, что при "данных условиях Комитет считает необходимым ликвидировать в Москве вооруженную борьбу, перейдя к мерам борьбы политической". Это означало капитуляцию.

Победное шествие Советской власти.

В ряде городов Центрального промышленного района (Иваново-Воз-несенск, Кострома, Тверь, Брянск, Ярославль, Рязань, Владимир, Коломна, Серпухов, Подольск и др.) местные Советы обладали реальной властью еще до октябрьских событий. Они лишь узаконили и упрочили свое положение. В Самаре, Царицыне, Сызрани, Симбирске власть Советов была установлена мирным путем. В Калуге и Туле процесс ее утверждения затянулся до конца ноября - середины декабря, а в уездах даже до весны 1918 г. В Центрально-Черноземном районе, где большим влиянием пользовались эсеры, борьба продолжалась до декабря, а кое-где - до января. То же самое было в Казани, Саратове и Астрахани. В Западной Сибири Советы взяли власть лишь в начале декабря. К февралю 1918 г. власть Советов утвердилась почти по всему Алтаю, в феврале - в Чите, Верхнеудинске, лишь затем в Забайкалье и к марту - на Дальнем Востоке.

Уничтожение национального и сословного неравенства. Новая власть приняла ряд законов, ликвидировавших национальное и сословное неравенство. 2 ноября 1917 г. СНК обнародовал "Декларацию прав народов России". В ней были сформулированы важнейшие положения, определявшие национальную политику советской власти: равенство народов России, их право на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства; отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие национальных меньшинств. В декабре 1917 г. большевики признали независимость Финляндии. Позже, в августе 1918 г., был принят декрет об отказе от договоров и актов о разделах Польши, заключенных правительством Российской империи.

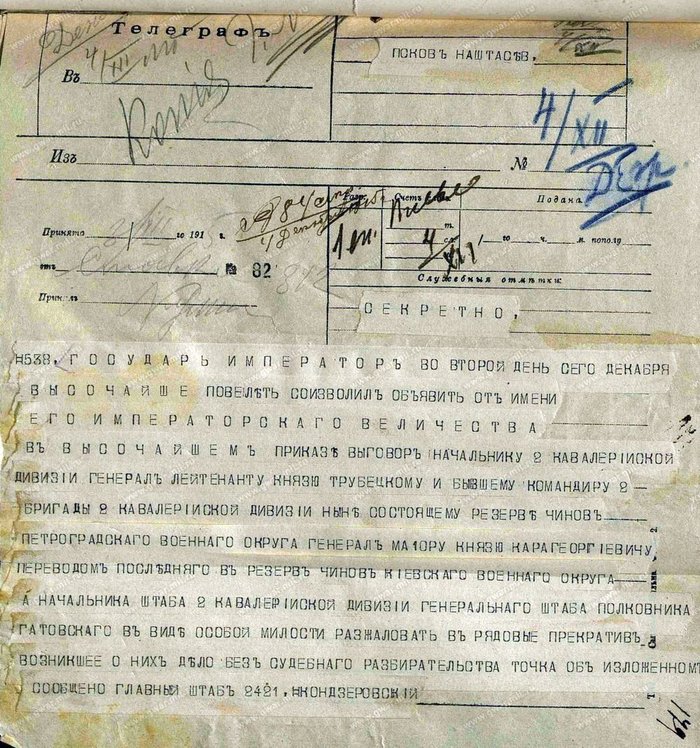

ВЦИК и Совнарком приняли 10 ноября декрет "Об уничтожении сословий и гражданских чинов". Было ликвидировано деление общества на дворян, купцов, крестьян, мещан, отменялись княжеские, графские и иные титулы, гражданские чины (табель о рангах). Для всего населения устанавливалось одно общее наименование - гражданин Российской советской республики. 18 декабря были уравнены гражданские права мужчин и женщин. 23 января был издан декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви.

В декабре летосчисление было переведено с юлианского на григорианский календарь. Первый день после 31 января 1918 года предписывалось считать не 1-м, а 14-м февраля, второй считать 15-м и т.д.

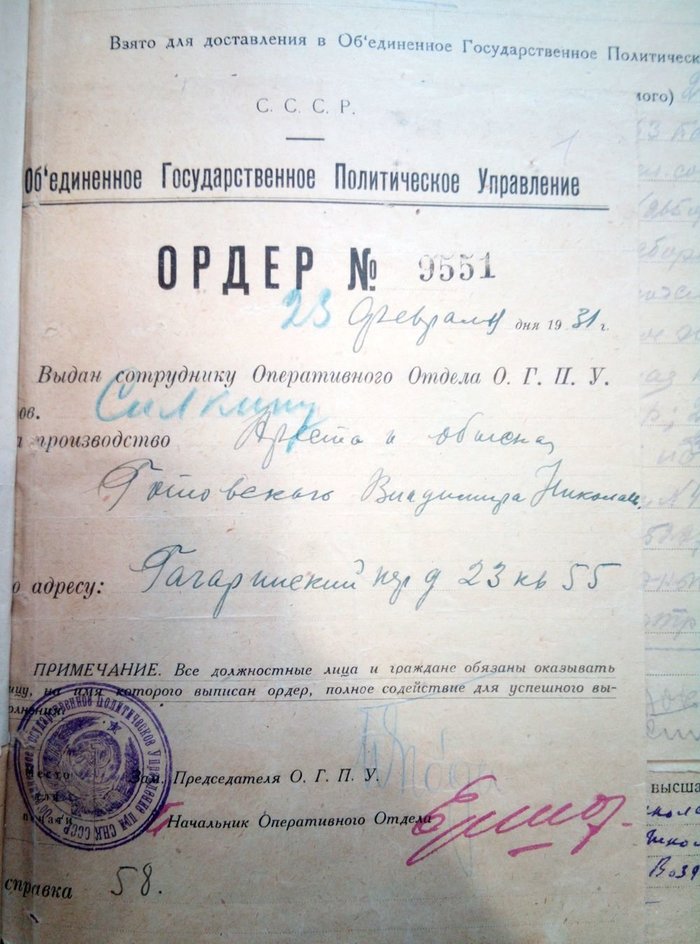

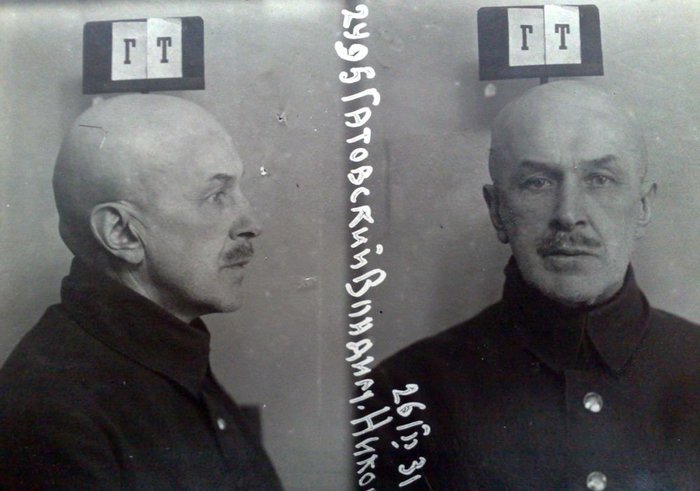

В декабре 1917 г. при Совете народных комиссаров была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) для борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией - первый карательный орган советской власти. Ее возглавил Ф. Э. Дзержинский.

Декреты новой власти многими были встречены с удовлетворением. Их поддержали и Всероссийские съезды Советов крестьянских депутатов, проходившие в ноябре - начале декабря 1917 г. Съезды приняли решение о слиянии ЦИК Советов крестьянских депутатов с ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. Поддержка крестьянством декрета о земле привела правых эсеров во ВЦИК, а левых - в правительство. В ноябре-декабре 1917 г. в Совнарком вошли семь представителей левых эсеров.

Созыв и роспуск Учредительного собрания. Требование созыва Учредительного собрания появилось еще в ходе первой революции. Оно входило в программы почти всех партий. Свою кампанию против Временного правительства большевики вели под лозунгом защиты Учредительного собрания, обвиняя правительство в том, что оно затягивает выборы. Но, придя к власти, они изменили свое отношение к Учредительному собранию и заявили, что только Советы являются подлинной формой народовластия. Однако, учитывая популярность в народе идеи Учредительного собрания, большевики не рискнули отменить его созыв. Итоги прошедших в ноябре 1917 г. выборов разочаровали большевиков: им отдали голоса всего 23,9% избирателей, 40% голосовали за эсеров, причем в списках преобладали правые эсеры. Меньшевики получили 2,3%, а кадеты - 4,7% голосов.

3 января 1918 г. ВЦИК принял написанную Лениным Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. В ней были зафиксированы все происшедшие с 25 октября изменения, которые расценивались как основа для последующего социалистического переустройства общества. Декларацию было решено представить в качестве основного документа для принятия его Учредительным собранием.

В день открытия Учредительного собрания, 5 января 1918 г., в Петрограде прошла демонстрация в его защиту, организованная эсерами и меньшевиками. По приказу властей она была расстреляна. Собрание открылось в напряженной атмосфере противостояния. Зал заседаний был наводнен вооруженными матросами, сторонниками большевиков. Председатель ВЦИК Я. М. Свердлов зачитал текст Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа и предложил принять ее, тем самым, узаконив существование советской власти и ее первые декреты. Но Учредительное собрание отказалось утверждать этот документ, начав дискуссию по предложенным партией эсеров проектам законов о мире и земле. Тогда большевики заявили о своем уходе с Учредительного собрания. Вслед за ними заседание покинули и их союзники левые эсеры. Продолжавшееся после ухода членов правящих партий обсуждение поздно ночью прервал начальник охраны матрос А. Г. Железняков сообщением о том, что "караул устал". Он настойчиво предложил делегатам покинуть помещение. 6 января 1918 г. ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания.

10 января 1918 г. в Таврическом дворце, где недавно заседало Учредительное собрание, открылся III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Через три дня к нему присоединились делегаты III Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов. Тем самым завершилось объединение Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в единую государственную систему. Объединенный съезд принял Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, объявил Россию советской федеративной социалистической республикой (РСФСР) и поручил ВЦИК разработать конституцию нового государства.

Большинство населения спокойно восприняло решение о роспуске Учредительного собрания. Эсеры и меньшевики оказались в сложном положении. С деятельностью Учредительного собрания они связывали надежды на мирный путь устранения большевиков от власти. Теперь правые эсеры все больше стали склоняться к необходимости вооруженной борьбы с большевиками.

Но сил и поддержки в Росси у них не было, поэтому на помощь пришли иностранные партнеры с инвестициями и привлекли легион чехов, которые начали Гражданскую войну в России, затем прихватили золотой запас+награбили, купили чешский флот и вывезли все в Чехию и стали жить-поживать добра-наживать и нацистам помогать с СССР воевать.

https://rg.ru/2016/11/17/rodina-dokumenty.html

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=1...

https://www.gazeta.ru/social/2017/11/03/10969886.shtml?updat...

Как чехи русское золото украли

http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/kak_chehi_russkoj...