В.И.Чапаев (в воспоминаниях современников). Часть-1

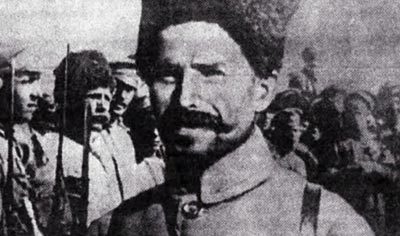

Легендарный человек В.И. Чапаев, ставший героем анекдотов (но даже в анекдотах: находчивый, смелый и решительный), забывается и его имя вычеркивается из современной истории:

В посёлке Илек уральские казаки ликвидировали улицу Чапаевская, переименовав ее в улицу Тимофея Сладкова, победителя Чапаева.

Оренбургские казаки переименовали улицу Чапаевскую под песню Круга

Приведу свидетельства человека, который служил под командованием В.И.Чапаева (кстати сын Чапаева - Александр Васильевич Чапаев в годы ВОВ служил под его командованием).

С первых дней прибытия Иваново-Вознесенского отряда на фронт мы много слышали о легендарном Чапаеве. Дмитрий Андреевич Фурманов в своем дневнике 28 февраля 1919 года, например, записал следующее:

«Здесь по всему округу можно слышать про Чапаева и про его славный отряд. Его просто зовут Чапай. Это слово наводит ужас на белую гвардию. Там, где заслышит она о его приближении, подымается сумятица и паника... Казаки в ужасе разбегаются, ибо не было, кажется, ни одного случая, когда бы Чапай был побит».

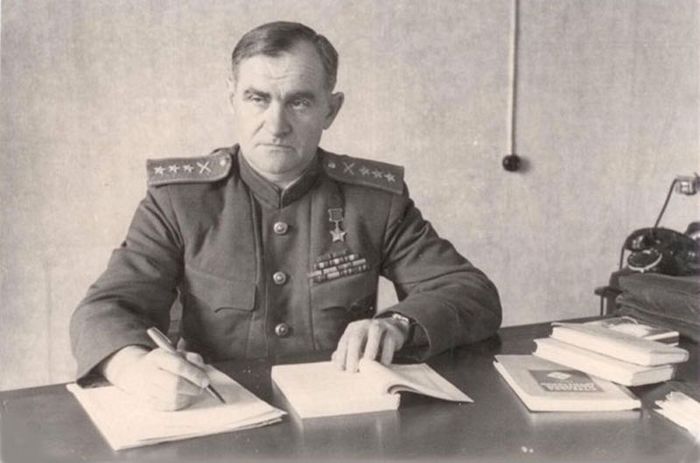

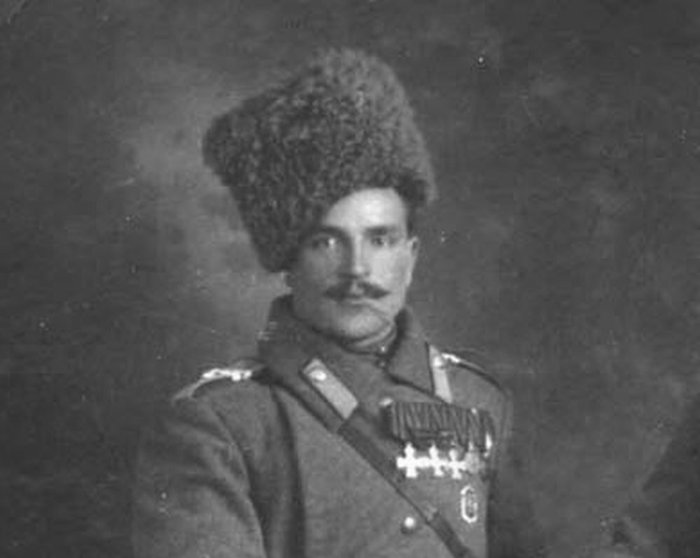

Герой Советского Союза генерал-полковник артиллерии Николай Михайлович Хлебников

Генерал-полковник Н.М.Хлебников около 50 лет своей жизни отдал родной армии. В 1916 году был направлен в Петроград на ускоренные курсы Константиновского артиллерийского училища, после окончания которых в звании прапорщика на Юго-Западном фронте, где командовал взводом 3-го Кавказского мортирного артиллерийского дивизиона. В июне 1917 года был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, и после лечения был отпущен в отпуск на родину.

В августе 1918 года вступил в ряды РККА. Работал в Иваново-Вознесенске начальником связи батареи коммунистического отряда. С декабря 1918 года воевал на Восточном фронте. По рекомендации Дмитрия Фурманова вступил в РКП(б). В рядах РККА Хлебников командовал батареей 220-го Иваново-Вознесенского стрелкового полка, затем — 74-м артиллерийским дивизионом 25-й стрелковой дивизии.

В июне 1941 снова в боях, но теперь уже в должности командующего артиллерией армии. Н.М.Хлебников командовал артиллерией Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов. Ярко и увлекательно рассказывает автор о действиях артиллерии в различных операциях, охотно делится своим богатым боевым опытом. Большой интерес представляют воспоминания Н.М.Хлебникова о встречах с М.В.Фрунзе, В.И.Чапаевым, И.П.Уборевичем, И.С.Коневым, А.И.Еременко, И.X.Баграмяном и многими другими видными советскими полководцами.

http://militera.lib.ru/memo/russian/hlebnikov_nm/index.html

В июле 1918 года, после подавления кровавого белогвардейского мятежа в Ярославле, штаб Ярославского военного округа был переведен в Иваново-Вознесенск, в город с традиционно сильным, боевым пролетариатом. Штаб округа возглавил председатель Иваново-Вознесенского губкома РКП(б) и губисполкома Михаил Васильевич Фрунзе. Назначение его на военную работу было далеко не случайным.

Партия знала Фрунзе — Арсения как одного из своих старейших боевых работников. Еще в 1905 году он организовал в наших краях боевые революционные дружины.

В годы первой мировой войны Фрунзе руководил большевистским подпольем в армиях Западного и Юго-Западного фронтов. В дни Великой Октябрьской революции устанавливал Советскую власть в Шуе, а затем повел рабочие дружины и революционных солдат на помощь восставшей Москве. Его отряды штурмовали гостиницу «Метрополь», городскую думу и Кремль.

Ярославский военный округ, когда его возглавил Фрунзе, объединял восемь губерний и являлся базой советских войск, сражавшихся с интервентами и белогвардейцами на Севере (впоследствии — Северный фронт).

Штаб округа, в оперативном управлении которого я работал начальником отделения, размещался в центре Иваново-Вознесенска, в особняках, конфискованных у буржуазии. В мои обязанности входило составление сводок о положений на Северном фронте, а также сводок формирований. Иногда начальник оперативного управления Иван Христианович Паука, отправляясь к Фрунзе на доклад, брал с собою и меня.

Конечно, сейчас мне трудно восстановить подробности этих докладов. Однако общее впечатление от них крепко врезалось в память. Познания Фрунзе в оперативном искусстве были глубоки и обширны. Это признавали и работавшие в штабе бывшие царские генералы Ф. Ф. Новицкий, Н. К. Щолоков и И. X. Паука. Все они в свое время окончили Николаевскую академию Генерального штаба, имели за плечами опыт русско-японской и мировой войн и тем не менее — мне доводилось быть тому свидетелем — не раз тушевались перед Михаилом Васильевичем Фрунзе при обсуждении сложных военных вопросов. Особенно это стало заметным, когда начались регулярные штабные занятия. Фрунзе прочитал на них лекции об итогах мировой войны, о военных работах Ф. Энгельса, сделал несколько практических разборов по тактике и оперативному искусству на примерах боевых действий войск Северного фронта.

Очень много внимания уделял он подготовке кадров красных командиров. Организованные им курсы давали фронту хорошо обученный комсостав. Кстати говоря, эти курсы окончили и молодые рабочие из Вичуги Л. М. Сандалов и С. Ф. Жаворонков, впоследствии ставшие видными военачальниками. В годы Великой Отечественной войны генерал-полковник Сандалов возглавлял штабы ряда фронтов, маршал авиации Жаворонков командовал авиацией Военно-Морского Флота.

Фрунзе работал чрезвычайно напряженно, зачастую и ночевал в штабе. Надо было обеспечить растущие потребности фронта, а наши местные ресурсы были на исходе. Приходилось тратить массу сил и времени на поиски необходимого войскам вооружения и снаряжения.

Однажды Михаил Васильевич вызвал меня к себе, спросил, верно ли, что я артиллерист-фронтовик и закончил военное училище еще в шестнадцатом году. Я подтвердил.

— Артиллеристы Котласского боевого района просят у нас различные приборы, — сказал он. — Вот их письмо. Надо помочь чем можем.

Я сразу же ответил, что у нас на складах нет никаких артиллерийских приборов. Последнюю из сформированных в округе батарей пришлось отправить на фронт даже без буссолей.

— А мы сейчас попросим Москву, — сказал Фрунзе, снимая трубку телефона. — На московских складах приборы должны быть.

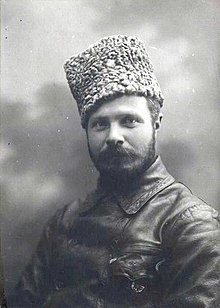

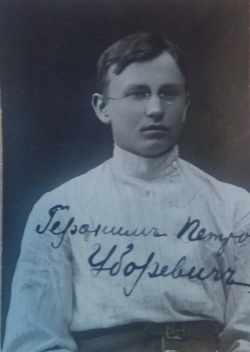

Пока Михаил Васильевич разговаривал с Москвой, я прочитал письмо артиллеристов. Один из товарищей, его подписавших, — командир котласской тяжелой батареи Иероним Петрович Уборевич.

Значит Иероним Уборевич тоже стал командиром Красной Армии. Что ж, это только подтверждало мое мнение о нем, сложившееся за время нашего знакомства в Константиновском училище. Уже тогда он выделялся особой подтянутостью, серьезностью, точностью в формулировках и отличной успеваемостью по всем дисциплинам. Все мы, вчерашние студенты, думали сперва, что Уборевич из семьи потомственных военных, и весьма удивились, узнав, что он тоже из студентов, сын крестьянина-бедняка литовской деревни Антандрии.

Человеком Уборевич оказался простым, душевным. Вскоре мы убедились, какой он отличный товарищ. В Константиновском училище существовали многолетние, прямо скажем, изуверские традиции. Старшекурсники при попустительстве офицеров, устраивали новичкам всяческие унижающие человеческое достоинство церемонии.

И вот когда они попытались провести так называемый «ночной босой смотр», с надеванием шпор на голые ноги и перекличкой, Уборевич заступился за младших товарищей. Это был неслыханно дерзкий поступок. Однако Уборевич своими знаниями, отличной успеваемостью, волевым характером успел внушить к себе уважение даже высокого начальства. «Мер пресечения» к нему не приняли, хотя знали, что до военной службы он был судим за политическую агитацию.

Иероним Петрович окончил училище с отличием и сразу получил назначение на должность командира батареи, что по тем временам было случаем исключительным. Потом я потерял его из виду и только сейчас, в кабинете М. В. Фрунзе, прочитал знакомую фамилию. Забегая вперед, скажу, что вскоре Иероним Петрович возглавил Нижне-Двинскую бригаду, затем 18-ю стрелковую дивизию Северного фронта и за годы гражданской войны вырос в одного из виднейших военачальников Красной Армии...

Переговорив с Москвой, Михаил Васильевич Фрунзе сказал мне:

— Придется вам съездить в Москву. Обещают отпустить все необходимое.

Затем задал вдруг вопрос, показавший, что он отлично осведомлен о моей прежней службе. Видимо, ему рассказал об этом Дмитрий Фурманов, который и рекомендовал меня на службу в штаб округа.

— Что это за звуковые артиллерийские станции? Вы ведь командовали ими на фронте? — спросил Фрунзе.

Я вкратце рассказал, что эти станции служат для засечки вражеских батарей по звуку выстрела, привел несколько примеров из практики борьбы с немецкой артиллерией на Юго-Западном фронте.

— Нужная вещь, — заметил Михаил Васильевич. — Попробуйте получить в Москве хотя бы одну такую станцию. Это ведь новинка военной техники?

Звуковые артиллерийские станции были тогда действительно новинкой, и их насчитывались единицы. Приехав по приказу Фрунзе в Москву, я быстро получил и отправил Уборевичу в Котласский боевой район все необходимые артиллерийские приборы. Однако звуковых артиллерийских станций на московских складах не нашел.

В напряженной штабной работе быстро пролетело лето. Пришла осень, а с ней новые тревоги и заботы. Штаб Ярославского военного округа по-прежнему пополнял личным составом и вооружением части Северного фронта, мы составляли сводки о положении на Северном театре военных действий, но каждый раз взгляд невольно задерживался на восточном срезе оперативной карты. Из Сибири к Волге выдвигались армии «верховного правителя» России царского адмирала Колчака.

В начале зимы колчаковцы нанесли ряд сильных ударов по советским войскам Восточного фронта. Белогвардейцы захватили Пермь, рвались к Котласу, чтобы соединиться с английскими и американскими войсками и объединенными силами нацелиться на Москву. На всем огромном фронте, от приполярной тайги до южноуральских степей, завязались тяжелые, кровопролитные сражения.

На укрепление Восточного фронта Коммунистическая партия бросила лучшие свои силы. По призыву Владимира Ильича Ленина в Москве, Петрограде и других пролетарских центрах формировались сотни добровольческих рабочих отрядов. Была объявлена партийная мобилизация, и тысячи коммунистов влились в ряды частей Восточного фронта.

Так было и у нас в Иваново-Вознесенске. Рабочий класс города сразу же делом ответил на призыв вождя. Собрался губернский комитет РКП (б). На заседании выступил Михаил Васильевич Фрунзе, только что получивший новое назначение — командующим 4-й армией Восточного фронта, штаб которой находился в Самаре.

Дмитрий Андреевич Фурманов, тогда секретарь губкома, вспоминая это заседание, рассказывал:

«Заседает бюро губкома — обсуждает вопрос о необходимости создать спешно рабочий отряд, пустить его на колчаковский фронт. Говорит Фрунзе: «Положение совершенно исключительное. Так трудно на фронте еще не было никогда. Надо в спешнейшем порядке сделать армии впрыскивание живой рабочей силы, надо поднять дух, укрепить ее рабочими отрядами, мобилизовать партийных ребят — ЦК проводит партийную мобилизацию... А нам, иваново-вознесенцам, колчаковский фронт важен вдвойне — там пробьем дорогу в Туркестан, к хлопку, пустим снова наши стынущие в безработице корпуса...»

«Я помню, — продолжает Фурманов, — все мы, верно, до последнего человека заявили о готовности своей идти на фронт. Но нельзя же отпустить целый губком, стали делать отбор. И такое было жадное соревнование: вперебой каждый рвался, чтобы отпустили именно его...»

Такое же жаркое соревнование за право стать бойцом добровольческого отряда развернулось в эти дни на фабриках и заводах нашего города, в партийных, советских и военных организациях, в том числе у нас, в штабе Ярославского военного округа.

27 декабря пленум губкома постановил:

«Создать особый отборный коммунистический отряд из рабочих-текстильщиков, предоставив его в распоряжение М. В. Фрунзе». В короткий срок отряд был сформирован, обучен и вооружен. 1500 бойцов и командиров при четырехорудийной батарее готовились к отправке на фронт, в 4-ю армию.

...Морозное январское утро 1919 года. На станции Иваново-Вознесенск на запасных путях выстроились воинские эшелоны. Гудят маневровые паровозы, звякают буфера. У распахнутых дверей теплушек, у открытых платформ — группы бойцов и командиров. Грузят оружие, боеприпасы, продовольствие. Вводят по сходням коней, покрикивая «раз-два взяли!», вкатывают на платформы пушки.

Все мы одеты, обуты, как говорится, с иголочки: серые шинели, островерхие, с красной звездой, суконные шлемы. Этим мы обязаны нашим матерям, сестрам, женам. Ночей недосыпали, но сшили к сроку все обмундирование. Сейчас они на привокзальной площади ждут открытия митинга. Оттуда доносится гул многотысячной толпы. Кажется, весь город пришел проводить наш отряд.

Считаю и пересчитываю свое имущество — полевые телефонные аппараты, катушки с проводом. Меня назначили начальником связи батареи. Подходит заместитель командира батареи Брызгалов.

— Связь в порядке?

— В порядке, Степан Ксенофонтович.

Он не спеша идет дальше вдоль состава. Никогда не суетится, но всегда и всюду успевает этот старый солдат и коммунист, тот самый Степан Ксенофонтович Брызгалов, старший фейерверкер учебной команды легкого артдивизиона, которого на фронте, в шестнадцатом году, царские жандармы арестовали за большевистскую агитацию.

Снова я встретился с ним лишь в конце 1917 года, когда вернулся с фронта в Иваново-Вознесенск. Брызгалов был уже комиссаром хозяйственного управления Ярославского военного округа. Пощипывая рыженькие усики, посмеиваясь, он рассказал мне про свои приключения после ареста. До военно-полевого суда дело не дошло — ему удалось бежать из-под стражи.

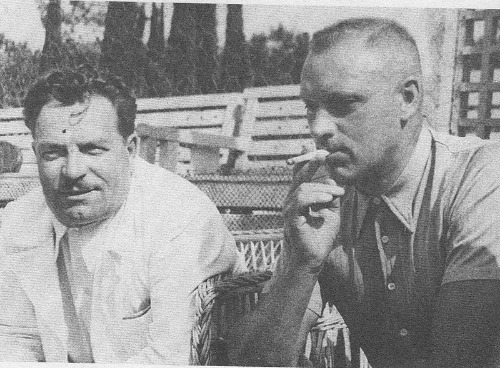

Вместе со Степаном Ксенофонтовичем мы вступили в Иваново-Вознесенский отряд, вместе впоследствии воевали на Восточном фронте. Кроме Брызгалова я знал в отряде многих бойцов и командиров: кого с детских и юношеских лет, кого по совместной работе уже после революции, но самым близким из них был мне, конечно, Дмитрий Фурманов. В 1912 году Фурманов закончил Кинешемское реальное училище и уехал поступать в Московский университет.

Встретились мы с ним уже в конце 1914 года, когда я ненадолго приехал в Москву. Дмитрий учился на втором курсе историко-филологического факультета. Вид у него был солидный и непривычный. Он отпустил длинные волосы, носил косоворотку, брюки заправлял в смазные сапоги. Словом, в духе народников 70-х годов.

Но это были юношеские увлечения. Они скоро прошли. Уже в дни подготовки к Октябрьскому восстанию Фурманов рука об руку работал с большевиками в Иваново-Вознесенске и был избран председателем штаба Красной гвардии. В дни Великого Октября он принял самое активное участие в установлении Советской власти в наших краях и стал вскоре членом Коммунистической партии.

Михаил Васильевич Фрунзе внимательно следил за ростом молодого коммуниста. Под руководством Фрунзе Фурманов работал в Иваново-Вознесенском губкоме РКП (б), воевал на Восточном фронте и в Туркестане. Фрунзе высоко ценил его преданность революции, предельную искренность и прямоту в словах и поступках.

Однажды, уже в 1919 году, когда командарм Фрунзе приехал в нашу дивизию, у него произошел с Чапаевым и Фурмановым такой примерно разговор.

Фрунзе спросил:

— Доволен ты своим комиссаром, Василий Иванович? Честно скажи.

— Скажу, — ответил Чапаев. — Доволен, прямо доволен.

— Ну а в бою?

— В бою мы всегда вместе.

— Значит, сработались?

— Как сказать, Михаил Васильевич. Часто спорим. Разругались бы, если б характер у комиссара был мой. А так ничего — сговариваемся. И в бою он хорош. Полк ему под команду дам, не задумаюсь... Да что вы меня одного спрашиваете? Спросите его.

— Спрошу, — улыбнулся Фрунзе. — Что скажешь, Дмитрий Андреевич?

— Претензий не имею, — ответил Фурманов.

Чапаев даже обиделся.

— Я-то, — говорит, — его перед командующим расхваливаю, а он — только претензий не имеет.

— Не кипятись, Василий Иванович, — сказал Фурманов. — Хвалиться нам не время. Возьмем у белых Уфу, вот и будет нам с тобою похвала. Дельная, без лишних слов...

Взгляды Фурманова на роль комиссара-фронтовика в ту пору, когда в Красной Армии только-только еще накапливался опыт партийно-политической работы, показывает его инструкция одному из бригадных комиссаров.

«Товарищ, я не буду тебя учить тому, что надо делать: работа сложна и разнообразна, всего не предусмотришь. Требую лишь следующего:

1. Точной исполнительности.

2. Напряженности в работе.

3. Спокойствия.

4. Предусмотрительности.

Используй всех подчиненных тебе работников так, чтобы у них не было и минуты свободной. Вмени в обязанность комиссарам мелких частей не спать по деревням, а проверять и помогать местным Советам, беседовать с крестьянами и проч.

О сделанном требуй систематических отчетов.

Внуши и укажи им, как сохранить авторитет, ибо некоторые комиссары унижают свое звание несерьезностью и слабостью.

Обращение комиссара с бойцами должно быть образцовым: спокойным, деловым, внимательным. Внушай к себе уважение даже обращением. Не позволяй никому оскорблять красноармейцев...

Не позволяй грабить, разъясни, как позорно это для Красной Армии... С мародерами расправляйся еще короче: расстреливай на месте.

Притягивай всемерно красноармейцев к библиотеке: хоть раз в неделю — пусть почитают. Читай, объясняй сам, когда можешь, не смущайся тем, что мало слушателей...

Отдельные эпизоды боевой жизни записывай. Раз в неделю посылай мне в двух экземплярах. Пусть будет кратко — зато свежо и интересно для газеты».

В этих выдержках виден и сам Фурманов, его стиль работы, и трудные те времена, когда в непрерывных боях, буквально на ходу, приходилось формировать регулярные соединения Красной Армии из партизанских и полупартизанских отрядов.

В формировании регулярной Красной Армии посланцы партии — комиссары сыграли огромную роль. Они были примером, на который мы все равнялись.

8 сентября 1919 года, под Янайской, когда наши комиссары в ночном тяжелом бою остановили отступавших в беспорядке бойцов, повели их за собой в контратаку и тем спасли нас от поражения, я просил командира бригады С. В. Сокола представить к ордену Красного Знамени комиссаров-артиллеристов Завертяева и Пархоменко.

— Ты же знаешь, — ответил комбриг, — комиссаров не награждают. Быть впереди — их долг.

— А наш? — возразил я. — Мы тоже коммунисты, тоже должны быть впереди. И все-таки нас благодарят в приказах за отличия и награждают.

Сокол только головой покачал:

— Припомни, — говорит, — хоть одного комиссара, который с орденом...

Позже я не раз вспоминал этот разговор. Только в моем дивизионе за год сменилось шесть комиссаров. В бою за станицу Калмыковскую погиб в штыковой атаке Завертяев, под Гурьевом — Пряников, другие выбыли по ранению. Все они были замечательными товарищами, настоящими коммунистами, дрались с врагом геройски, но никто из них не был награжден. Даже Фурманов после всех тяжелых боев за Вугуруслан, Уфу и Уральск отбыл из дивизии на Туркестанский фронт без единой объявленной в приказе по армии или фронту благодарности. Комиссарам, как тогда говорили, полагалась одна привилегия: быть первым в атаке.