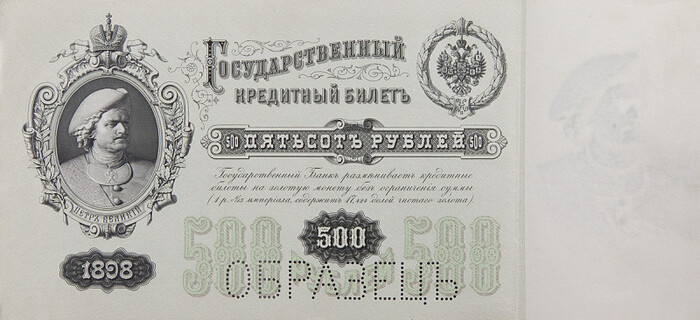

В 1898 году в Российской империи впервые появился банковский билет в 500 рублей.

Это была самая большая банкнота Империи - как в переносном, так и прямом смысле: 27,5 на 12,6 см. Это как лист А4, только немного уже.

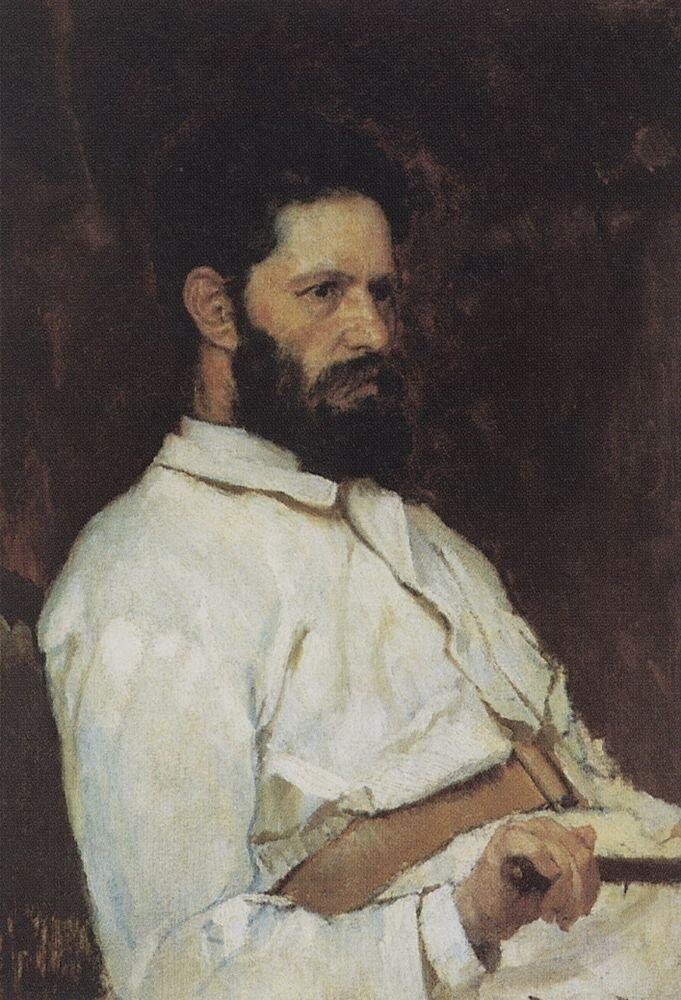

На банкноте был портрет Петра Первого, скопированный со знаменитого памятника работы скульптура Марка Антокольского.

Один из самых популярных памятников в стране, между прочим.

Что значит - в смысле? Памятники Петру Первому, использующие эту скульптуру, стоят в Петергофе и Таганроге, Санкт-Петербурге и Архангельске, Шлиссельбурге (Петрокрепость) и Астрахани. Сравнительно недавно, в 2015 году, копию скульптуры Антокольского установили в Дербенте.

Аналогов подобного географического тиражирования памятника я так сходу, пожалуй, и не припомню. Разве что некоторые скульптуры Ленина посоперничать смогут.

Любопытно, что на современной банкноте в 500 рублей - тот же самый памятник Петру, в его архангельской версии.

Но теперь-то ладно. Проблема в том, что в 1898 году, когда в России появилась первая "пятихатка", скульптор Антокольский был еще вполне себе жив.

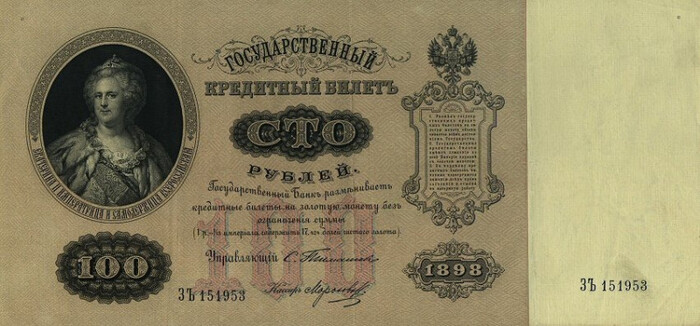

Кстати (последний раз отвлекаюсь, честное слово), а вы знаете, что современное слово "пятихатка" - это искаженное "пятикатка" - то есть пять "кать". Да, вы правильно вспомнили - на сотенной купюре было изображение Екатерины Второй, почему ее и звали "катенька".

А купюру с основателем империи называли очень ласково - "петрушей".

Все, возвращаемся к еще живому скульптору Антокольскому, который жил тогда в Париже, и поэтому не сразу, но с большим удивлением обнаружил на самой большой купюре свою работу.

Дело в том, что российские чиновники, по своему обыкновению, накосячили. Просто в авралах, связанной с введением в Империи новых купюр, никто и не подумал связаться с автором. Ну реально! Остальных-то брали с каких-то древних картин. Изображение на сотку например, было взято с портрета «Екатерина II с аллегорическими фигурами Крепости и Истины» кисти Иоганна Баптиста Лампи (старшего) . А этот самый Лампи-старший во-первых, австрияк бусурманский, а во-вторых, помер чуть ли не во времена очаковские и покоренья Крыма.

В общем, про Антокольского тупо забыли в суете.

И Антокольский оказался в довольно сложном положении.

Что делать? Устраивать скандал?

Ага, сейчас. Покажите мне хотя бы одного скульптора, работающего с крупными формами, который бы настолько обезумел, что решился по какому-то ни было поводу ругаться с властями.

Но Марк Матвеевич (он же Мордух Матысович) Антокольский был истинным "сыном Сиона" и нашел блестящий выход.

Оцените отрывок из его письма, написанного в марте 1900 года министру финансов Сергею Юльевичу Витте из Парижа:

«… Будучи недавно в Петербурге, мне случилось видеть новые пятисотрублевые кредитные билеты с изображением портрета императора Петра I со статуи моей работы. Я был очень польщён такой честью, которая редко выпадает художникам при их жизни. Но так как обыкновенно издатели имеют любезность посылать автору известное количество экземпляров, то не будет ли ваше высокопревосходительство столь милостивы сделать распоряжение об оказании и мне подобной же любезности, которою были бы очень довольны мои кредиторы, да и я не меньше…».

Витте просьбу о предоставлении "авторских экземпляров" оценил - у него вообще было неплохо с чувством юмора.

И переслал письмо директору Экспедиции заготовления государственных бумаг князю Б. Б. Голицыну со своей резолюцией о необходимости отправки М.М. Антокольскому 4-х (прописью - четырех) кредитных билетов пятисотрублевого достоинства.

Что вообще можно было купить на "петеньку" в 1900 году?

Вообще-то даже одна такая купюра для обычных людей - это небольшое состояние.

Высококвалифицированный рабочий (например, слесарь-инструментальщик на Путиловском заводе) получал около 35-50 рублей в месяц. Учитель гимназии или начальник почтового отделения имел годовое (!) жалование лишь немногим больше - 600-800 рублей. И даже жалование полковника Российской Императорской армии составляло около 125 рублей в месяц.

На "пятихатку" можно было купить пять свежепостроенных крестьянских домов в деревне. В губернском городе (но не в двух столицах!) - хороший деревянный, а иногда и каменный дом с мезонином и участком. В Москве и Питере - максимум небольшую, но не убитую квартиру в не самом худшем районе, там с недвигой всегда было сложно.

Про "пропить и прожрать" даже говорить не буду - утомитесь прожирать. На 500 рублей можно было купить, например, больше тонны первосортной говядины (фунт (≈0.4 кг) говядины — 15-20 копеек) или 25 000 булок хлеба (по 2 копейки за булку).

Но если говорить о более долгосрочных вложениях, то год обучения в Императорском Московском или Санкт-Петербургском университете стоил около 50-100 рублей. То есть на 500 рублей можно было оплатить полный 4-5-летний курс.

А также заиметь себе работающий небольшой бизнес (мастерскую или лавку), может быть, даже не один, так как требуемые вложения для этого составляли где-то 200-300 рублей.

И это все - на один банковский билет!

Но заметьте - когда в 1912 году в Российской империи вводили новые варианты банкнот, на купюре в 500 рублей был уже поясной портрет Петра I в латах, выполненный с работы голландского художника XVIII века Карла де Моора.

Ну их - этих живых художников! Одни неприятности от них.