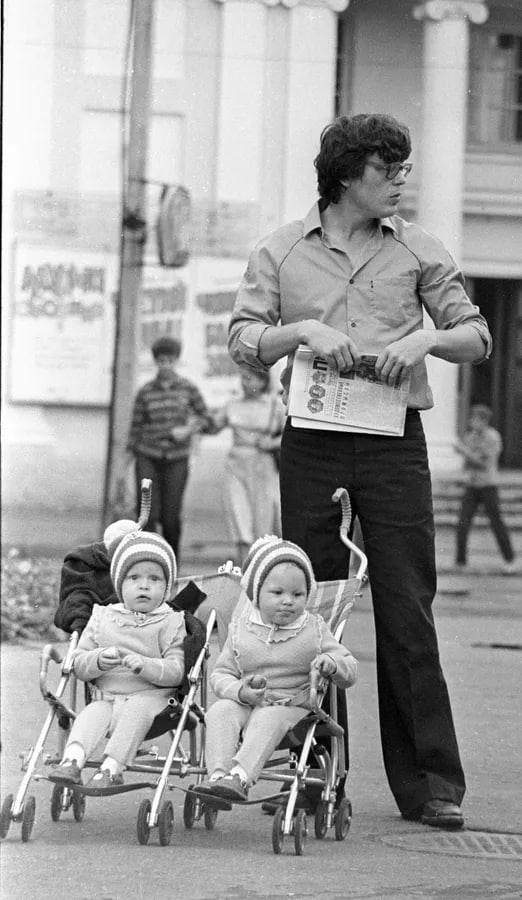

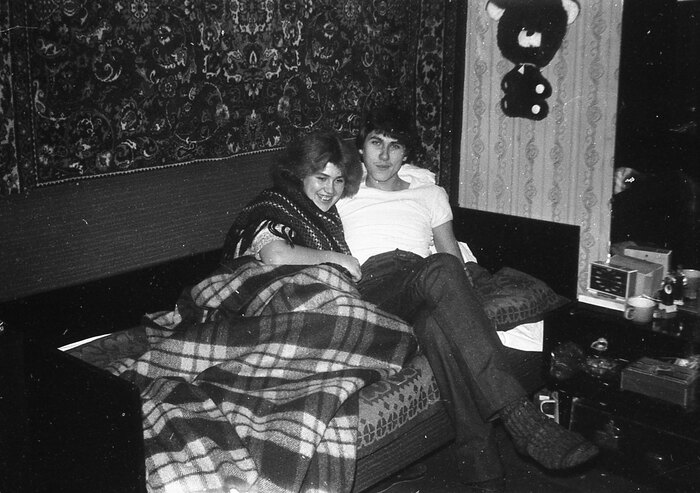

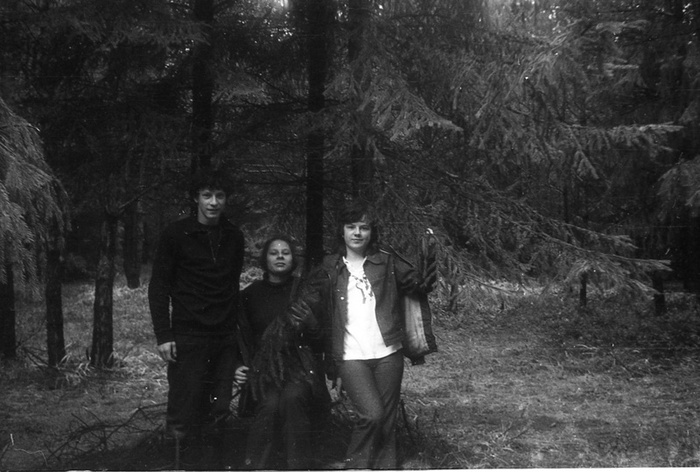

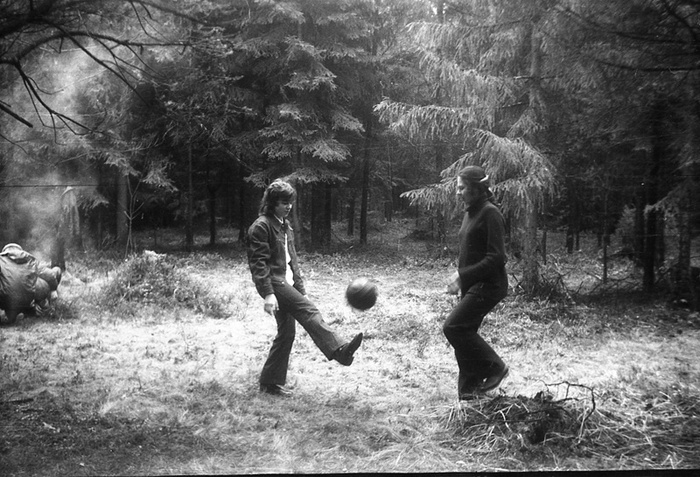

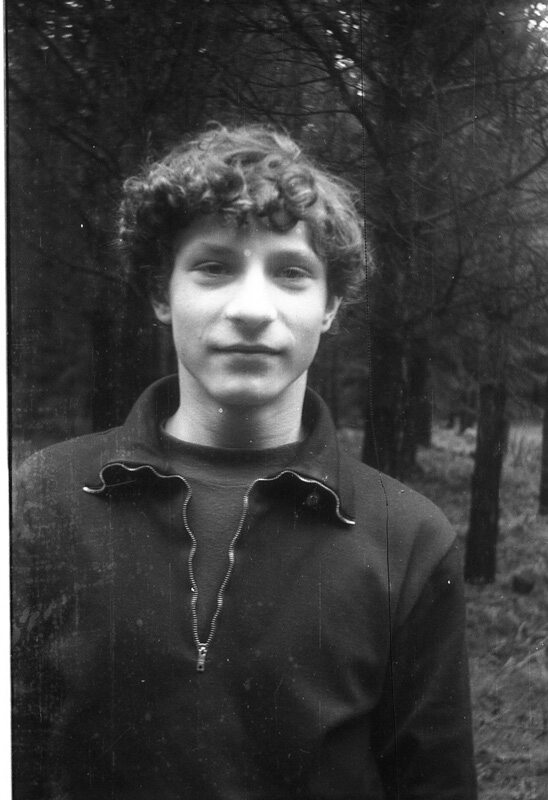

В походе, 80-е

Публикую вместе с фотографиями свой рассказ.

Созвездие волчьих ягод

1.

Мы проучились в одном классе много лет. Мы были приговорены друг к другу, прикованы такими строгими жаркими омпетианскими цепями, были пришиты друг к другу потайными нежными стежками, связаны кровавыми красными галстуками и сцеплены незримыми хрустальными хрящами, да сращены секретными прозрачными косточками. Мы обручились кольцами Олимпиады, хулахупами и кольцевым маршрутом троллейбуса, который останавливался возле нашей школы.

Мы ходили по школьным коридорам исключительно в обнимку или держась за руки.

Наши мальчики сияли волнительной рыцарской амальгамой и позолотой, смотрели по сторонам красивыми жадными к жизни глазами, наши мальчики разговаривали Маяковским и Стругацкими. Они всю зиму чинили велосипеды и потом велосипеды уносили их в летние каникулы, а когда велосипеды приносили их назад, они, возмужавшие, всё влюблялись и влюблялись, наши мальчики влюблялись в Алису, влюблялись в Алику, в практикантку Светлану Георгиевну, наши мальчики влюблялись в наших девочек и мальчика Бананана.

А сердца наших девочек терзал молодой и серебристый робот Вертер, наши девочки плакали подле скрипучих магнитофонов под кассеты с гипнотической пульсирующей музыкой. Наши девочки хоронили котят и играли в дочки-матери и иногда они становились медсёстрами, иногда звеньевыми, а иногда - цветами и травами - незабудкой, тимьяном, орхидеей, осокой, жимолостью и мать-и-мачехой, наши девочки говорили Цветаевой и Витухновской и писали в альбомах Бальмонтом и Цоем. Наши девочки рисовали на небе тучи и прихорашивались, смотрясь в радужные хротненские лужи.

Мы играли в шашки нардами и нардами в шахматы. Мы играли в любовь на выбывание.

И никто не проигрывал.

Мы обожали походы с ночевками, в них особо остро чувствовалось, что мы - одно особое родственное племя. Мы любили сидеть ночью - наше племя у пламени - и петь песни под печеную картошку с чаем из закопченного котелка.

Мы были честными, дерзкими, умными, верными друг другу и влюбленными.

А потом взорвалась атомная бомба.

В выпускном классе в самом конце всегда, как в дурном фильме дурной конец - каждый выпускной заканчивается Хиросимой.

Бабах!

Разметало, испепелило, измололо, перемолотило.

Выпускной - это твоя личная Хиросима.

По тому, как рассеяло по свету наш 9 ”б” можно было рассказывать последовательно всю историю человеческих миграций. Обломки, осколки, фрагменты, ошмётки нашего замечательного, нашего ошеломительного “мы”. Мы пытались - и кто-то весьма успешно, а кто-то тщетно - создать новые “мы” или стать частью чьих-то чужих “мы”.

Семьи, ОПГ, садовые товарищества, кланы, секты, любовные треугольники, союзы писателей, родительские чаты, клубы и партии. Тридевятые царства.

Не мы.

И вот прошло уже совсем много лет и как-то кто-то из наших предложил в интернете пойти в поход, как в старые добрые времена. Этакая выездная встреча выпускников. Чтобы все сделали усилие, поднапряглись, отпросились у жен и мужей и любовниц, взяли отпуск за свой счет и съехались.

Ещё в омпетианские, дохиросимовские времена у нас было в лесу за городом своё сокровенное место - заброшенное, поросшее ельником стрельбище общества ДОСААФ с высоким бруствером в форме гигантской буквы П. Недалеко была речушка с родниковой водой и мы бегали туда купаться и ловить рыбу для ухи. Сколько синих ночей взвилось кострами на этом стрельбище, сколько песен было спето, сколько загадочного и прекрасного случилось!

Мы решили встретиться там.

2.

- Ну что, на нашем месте?

- Да!

- Айда!

- А это какого февраля?

- Да, я еле билеты купила, надеюсь, не придётся менять.

- Так какого февраля?

- А у меня отпуск, мне пофиг.

- Блин, я вас лет тридцать вживую никого не видел!

- А точно февраль?

- Ты меня стопудово не узнаешь, меня собственные дети не узнают уже.

- Это первая суббота февраля, как обычно.

- Уфф!

- Ой, ребята, холодно же будет!

- Да ладно, впервой что ли! :-)))

- А это високосный год?

- Зимний поход, с моими-то суставами…

- А я снег десять лет уже как не видел, чо.

- Я возьму свою палатку, у нас тут в Норвегии отличные палатки, у них термослои и всё такое. Не замерзнем!

- А я возьму штормовые спички!

- А я и Зина - мы привезем вам местные одеяла из шерсти альпаки. У нас тут такие все имеют.

- А у меня хороший термос, на много литров, я приготовлю грога на всех!

- А у тебя только один термос?

-

- Так, помните, алкоголь - яд. Давайте без фанатизма.

- Ленка, узнаю твои замашки старосты.

- ))))

- А помните, как Лёрочка Уле в спальник наблевала?

- Я не наблевала, а пролила тушёнку!

- А, кстати, что с едой, каждый берет своё?

- Да, берите на себя с запасом для других. У меня балычок домашний!

- Владик, ты всё ещё веган?

- Владик - веганша ))))

- Владик в инстаграме замечен за поеданием сосисок с гриля.

- Каюсь! Друзья, я уже десять лет как ем мясо.

- Так, а прикиньте, мне чтобы приехать нужна виза, ну и ну!

- Ты буржуйка заграничная! Привези мне американскую настоящую жвачку и свежий номер New Yorker.

- Обязательно!

- А кто у нас отвечает за костёр, только чтобы не Димка, а то помните как в тот раз?

- Ой, вот не начинай снова!

- А норвежские палатки сгораемые?

- Не нервируй меня.

- А гитару брать?

- Снежана, а ты меня ещё любишь?

- Какая гитара на морозе!

- Люблю, но странною любовью )))))

- Бери! Отогреем!

- Всё, короче, у меня тут уже полночь, я спать. До встречи на нашем месте!

- А у меня утро! Пора на работу.

- Пока!

- До скорого!

3.

И кого, кого же там принесло в наш лес в расписных посудинах человеков?

Кто же, кто же такой нарядный и предвкушающий встречу бесстрашно топает по хрипучим кусачим сугробам?

И кто, кто же сидит растерянный в седых сугробах и мечтает и остывает и ждёт встречи?

Кто пришёл в наш студёный пейзаж? Кто к нам пожаловал? Чьим душам нынче трепетно?

Это вы, мои снежные волхвы, мои песочные беспокойные человеки, мои павшие оловянные солдатки и солдатики, плюшевые гусары и гусарихи, ваньки-невстаньки, вы, друзья мои, друзья доброй воли, что были рассеяны по земле и подземьям, вы, мои соголовастики из мутной лужи омпетианского образования, мои согуппи, созолотые сорыбки, соснегурочки и соподснежники, путники, ходившие по далёким дорогам, звездочёты, беззастенчиво глядевшие в далёкие небы, вы, вышедшие из леса миллионы лет назад, снова в него вернулись. Вы, те что убивали и воскрешали и убивали и воскрешали и убивали и воскрешали своего внутреннего ребёнка, а когда он, наконец, перестал воскресать, вы положили его в свои аккуратные глянцевые фотоальбомы-мавзолеи и забыли о нём.

Это вы, 9 ”б” - цифра и буква и обе - как петля, как лассо схватили непричастных, случайных, неприкаянных человечков, прижали к друг другу, придушили.

Это всё вы.

А я - февраль.

4.

Вот Зина и Зоя, мы называли их “большая восьмерка”, они срослись заглавными буквами своих имён, они лежат теперь багровые на снегу, обнявшись напоследок, они влюбились друг в друга ещё в школе,станцевали тогда на выпускном своё знаменитое смелое танго в венках из олеандра, целовались на глазах у всей школы и потом долгие годы прожили вместе и даже поженились в своём зарубежье, милые, добрые подруги, ставшие бесконечностью, укрытой пледом из шерсти заморской альпаки.

Вот Уля Улыбкина, девочка, которая познавала жизнь через свою улыбку, это была улыбка-орган, у неё был миллион оттенков и градаций, Уле, наверное и не стоило учиться говорить, ей хватало улыбки для всего и многие потом задумывались - почему так вышло - то ли фамилия обязывала, то ли просто потому, что Уля была светлым, хорошим человеком. И она сидит, прислонившись к березовому пеньку и смотрит в пламя очередной угасающей штормовой спички и улыбается, улыбается, а как же иначе.

Вот Андрей по кличке Белый, самый хитрый бизнесмен, ещё в первом классе он продавал наклейки и переводные картинки, потом в старших классах - порнографические карты и самогон, затем, после развала Омпетиании стал бандитом, убежал от других бандитов за границу, а когда других бандитов не стало, завёл компанию, стал респектабельным, мелькал на ТВ, где он рассказывал про экономику и менталитет. Андрей сидит один-одинёшенек в прекрасной норвежской палатке, Андрей белый и глаза у Андрея стали цвета омпетианского пломбира.

Вот Снежана, которая всё время ненавидела своё снежное имя и когда выросла представлялась всем не иначе как Жанна, но и это имя она не любила, она проснулась от своего летаргического брака через год после свадьбы, стала матерью одиночкой и одевала своих детей только в чорное, а затем уехала жить туда, где никогда не бывает снега. Теперь она вернулась к своему имени и к снегу и снег и имя возобладали.

Вот Дина, прекрасная смешливая татарка, в которую были влюблены все мальчишки в школе, она писала стихи по-белорусски, но арабской вязью и никто, кроме неё не мог их прочесть и все думали, что она обманывает и это никакие не стихи, а так, закорючки, а когда она читает вслух, то она сразу же эти стихи и придумывает. И теперь Дина лежит на белой странице своего последнего китаба и под веками у нее проступает страшный пурпур, она пишет замерзшими пальцами на снегу одно единственное слово и никто, кроме неё не узнает, что это за слово.

Вот наш любознательный отличник Димка, ему всегда было интересно узнать побольше, узнать всё, что можно, отправиться к заветным горизонтам - и Димка стрижёт ногами под кустом орешника и его трясёт - от холода и от предвосхищения - сейчас, сейчас (ich sterbe, ich sterbe!) будет ответ на самый главный вопрос: что дальше, что же там дальше,после смерти, скорее бы уже!

Вот и остальные мы.

А вот февраль.

5.

И каждый из нас успевает ещё насмотреться на ночное февральское небо.

Там - созвездие ежевики и созвездие малого листа, созвездие зимующего муравейника и созвездие можжевельника, созвездие серого талого льда, созвездие волчьих ягод.

Случайные далекие звезды связанные воображаемыми линиями.

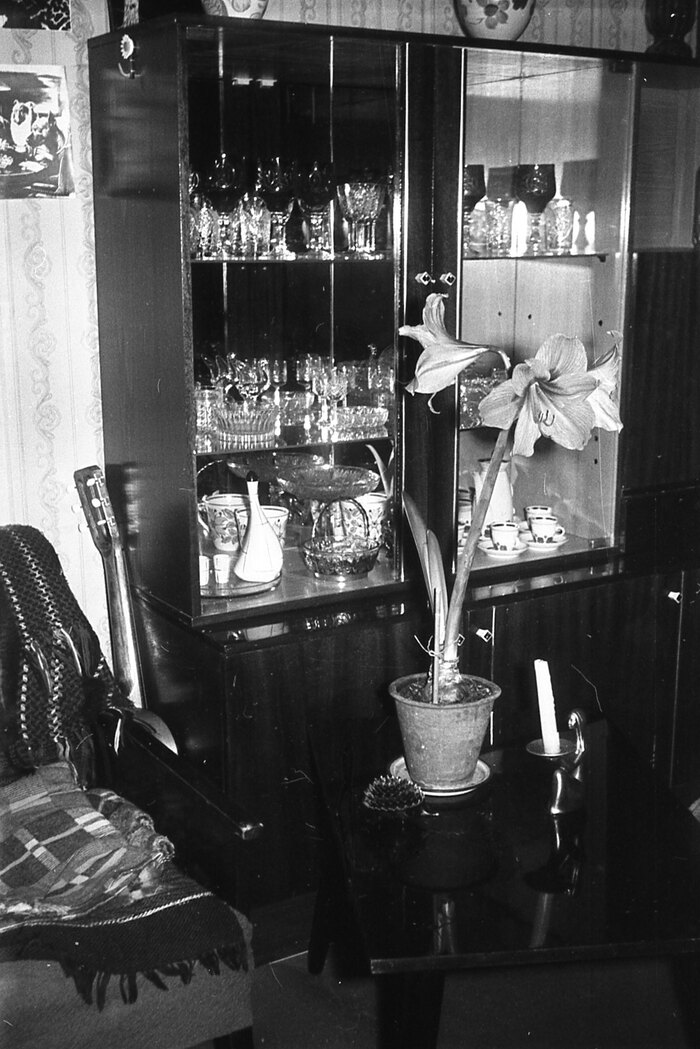

Прогулка по советскому Гастроному до конца 80-х. Смотрим чем заполнены полки и что продавалось

Насколько тяжела была обстановка с провизией в СССР в конце 70-х и начале 80-х годов? Часть населения предполагает, что советский человек того времени голодал. Другие же утверждают, что дефицит был, но не критичным.

Однако правда всегда находится где-то посередине. Этот случай не исключение. Чтобы найти истину (в первой и последней инстанции), прогуляемся по советскому Гастроному. Речь идёт не об отдельных «локациях», таких, как Москва или отдельные республики (особенно прибалтийские, где с провизией дела обстояли в разы лучше).

Нет, мы прогуляемся по обычным среднестатистическим советским магазинам, на прилавках которых всегда присутствовал определённый вид продуктов по конкретной цене и в нужном количестве.

О Москве в этом отношении стоит говорить отдельно. Она была (и остаётся) государством в самом себе, где можно было «достать» такие деликатесы, о которых не каждый человек даже слышал, а не то чтобы видел.

И речь идёт не о валютной «Берёзке», подобный ассортимент появлялся и на витринах рядовых Гастрономов. Но исключительно в положенное время, собирая тем самым к своим прилавкам всех заинтересованных.

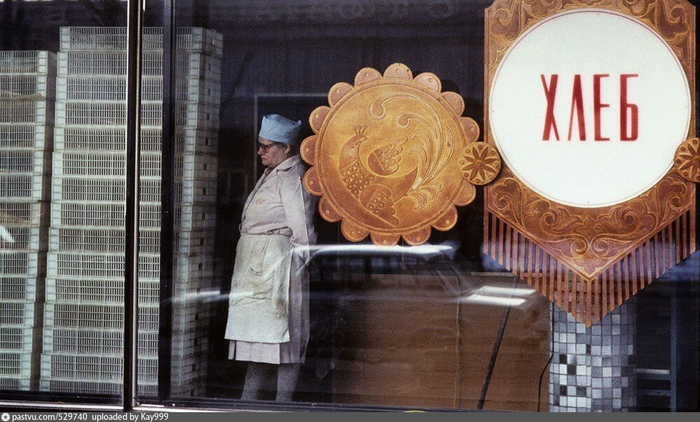

Итак, прогуляемся по советским Гастрономам. Начнём, разумеется, с главного, то есть с хлеба (который всему голова). Как обстояли дела с ним?

Хлебушек в советской булочной

Хлеб на прилавках советских булочных был всегда. За редким исключением. Словно по мановению волшебной палочки он исчезал на Новый год. Причина максимально проста — хлеб раскупали к празднику. Поскольку в эти дни все отдыхали, свежевыпеченные буханки завозили позже. Поэтому все старались закупиться заранее, чтобы не остаться на выходных без хлеба.

Но какой это был хлеб — заглядываем за «кулисы» времени:

три вида батонов из муки разного сорта, на что указывала их цена — 13, 18 и 25 копеек;

небольшие батоны за 16 копеек, больше напоминающие рогалики;

ржаной хлеб за 16 и 18 копеек;

серый каравай за 14 копеек (серый «кирпичиком» продавали только в южных областях);

хала с маком (настоящее сокровище советской булочной).

Помимо хлеба всегда была выпечка разного «калибра» — плюшки, булки, бублики, рогалики. Тесто сюда шло разное (дрожжевое, слоёное), как и наполнители (марципан, изюм).

Теперь переходим к следующей категории, не менее важной.

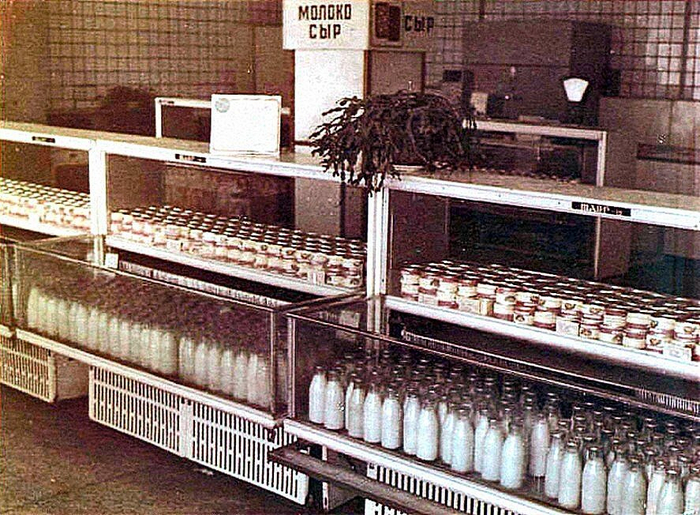

Молоко и молочные продукты

Здесь будем говорить не только о молоке, но и о его производных — ряженке, кефире, сметане, твороге и сыре. Да, все они были в ассортименте. К вечеру продукция постепенно заканчивалась, но при желании её можно было купить каждый день.

Качество молочной продукции было высоким, а форматы продаж — разными. Например, молоко, кефир и их производные продавали в стеклянных бутылках 0,5 л с крышечкой из фольги или в бумажных пакетах треугольной формы объёмом 0,25 и 0,5 л. Крышечки из фольги на бутылках были разного цвета, это помогало с ходу определить наличие нужного продукта:

молоко — серебристая;

кефир — зелёная;

снежок — серебристая с синими полосками;

сливки — серебристая с жёлтыми полосками;

ряженка — золотистая;

топлёное молоко — тёмно-жёлтая.

После использования бутылки тщательно мыли и снова относили в магазин. Это позволяло купить новую бутыль с нужным содержимым за меньшую цену, поскольку пустая тара стоила 15 копеек.

Цены на молоко и кефир варьировались в пределах 28 - 31 копеек. Если кисломолочную продукцию продавали строго в таре (бутылки, пакеты), то молоко можно было купить и в розлив, захватив с собой 2-х или 3-х литровый бидон.

Теперь расскажем о сливочном масле, которое продавали на развес. Выглядело впечатляюще — на витрине стояли большого размера кубы, часто украшенные наверху замысловатой розочкой. Кубы были не только «молочные», но и «шоколадные», поскольку таким образом выставляли оба вида масла.

Купить можно было ровно столько, сколько вам требовалось. Важно, ни граммом меньше или больше! Ошибка грозила продавцу приличным скандалом (если покупатель бы не очень приличен).

На другой витрине лежали головы трёх видов сыра, этим сырный ассортимент и ограничивался:

Голландский;

Российский;

Пошехонский.

Выбор невелик, но качество было отменным. Дополнительно в наличии всегда были плавленые сырки и сыр колбасный — самая дешёвая продукция в отделе. Кстати, вкус у них был именно сырный, пластиком там даже не пахло. Из плавленых сырков получался великолепный сырный супчик.

На развес продавали и творог. Всё это (масло, сыры и творог) упаковывали в крафтовую бумагу, стопки которой возвышались по ту сторону прилавка. Но идём дальше.

Рыба

Вот чему точно могут позавидовать современные гурманы. Рыба в СССР была самым что ни на есть бюджетным продуктом. Да, красная рыба была дефицитом, обычно её покупали в Москве или на большие праздники по счастливому случаю в отдельных магазинах.

Но все остальные виды рыбы (треска, мойва, минтай, окунь, килька, щука) в рыбном отделе были всегда и по невероятно приемлемой цене, начиная от 70 копеек за килограмм. Рядом с рыбой на прилавке располагались креветки, также на постоянной основе и по приемлемой цене.

В обилии были и простые рыбные консервы в жестяных банках (килька, бычки, сардины и пр.). Эксклюзивные сорта в обычный магазин не завозили, то есть шпроты (прерогатива Ленинграда), горбуша в собственном соку (прерогатива Москвы) и аналогичные деликатесы были в дефиците.

Но двинемся дальше — к мясному ряду. Один из самых завораживающих моментов, ведь мясо любят практически все, а стоит оно сегодня недёшево.

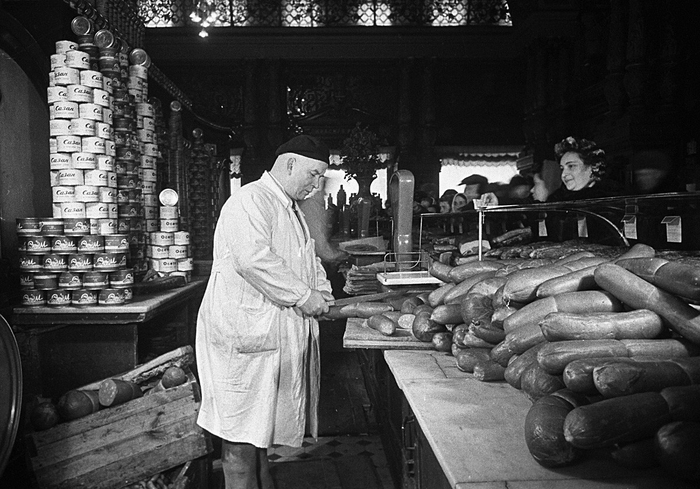

Мясные ряды в СССР

Первое, что указывало на ваше присутствие в мясном отделе, это запах натурального копчёного мяса. Весь отдел был разделён на несколько секций:

сырое мясо и птица;

колбасы и яйца.

Ассортимент каждого отдела был невелик. Здесь невозможно было купить цыплёнка бройлера, готовность которого становится очевидной уже через 20 минут. Продавали исключительно курицу — синюю и тощую, варить которую приходилось не менее часа. Бульон получался великолепным, но на этом — всё.

Ассортимент колбас также не особо радовал:

русская (с жирком);

докторская;

любительская;

столовая;

ливерная.

Самой дешёвой была ливерная колбаса — 1 рубль 90 копеек. Цена других видов — 2,20 и 2,90 руб. за килограмм. Тут же лежали кольца краковской, московской и одесской колбас, которые стоили дороже. Сырокопчёной колбасы в открытой продаже не было. Но вот что точно было — это корейка, грудинка и окорок. Вдохновляющий аромат — это от них.

Яйца — повседневный продукт, присутствующий априори. Цена за десяток — 90 копеек. Были яйца и дороже, но редко. К вечеру ассортимент обычно иссякал, то есть если не подойти в магазин вовремя, можно было остаться без краковской колбасы или ароматной корейки.

Овощи «на закуску»

Овощи и фрукты были только сезонными. То есть круглогодично на полках лежали исключительно картошка, свёкла, морковь, капуста и редька. Экзотика? Ни-ни! Никакой экзотики. Из фруктов — сезонные мандарины, гранаты, яблоки и груши. Ананасы — только в консервах и далеко не везде.

О существовании многих фруктов в СССР даже не подозревали. Зимой вместо яблок детям покупали яблочный джем в тюбиках из фольги. Свежие фрукты, также как помидоры и огурцы, были доступны только летом и осенью. Однако раз в году вне сезона в магазинах появлялись свежие огурцы.

Можно догадаться, что это происходило перед Новым годом. Откуда они брались? Впрочем, вместе с праздником уходили и свежие огурцы. Но в продаже оставались солёные в бочках! Такие дела.

Передохнуть заходили в советское «кафе», где помимо кофе предлагали настоящий молочный коктейль и соки из больших стеклянных конусов с краном.

В заключении пройдёмся по мелочам — что ещё интересного было в советских магазинах?

В продаже всегда были рис, пшено, манка, перловка и горох. Гречку давали только детям в детском саду, то есть и она была в дефиците. Как и овсянка, которую можно было купить по случаю в Ленинграде и Москве.

Подсолнечное масло продавали на розлив.

Сахар по 90 копеек — на развес.

Какао «Золотой ярлык» и два вида чая — чёрный и зелёный (который мало кто покупал).

Квасное сусло (натуральное).

Халва, развесные конфеты (с фантиками и без), пастила и зефир в кондитерском отделе.

Сладости, крупы и сахар развешивали из больших мешков в бумажные кульки. Момент трогательный и даже торжественный в какой-то мере.

Из тортов на слуху были «Сказка», «Прага», «Ленинградский» и «Абрикотин». В этот же период в Москве ассортимент тортов был гораздо шире. Виной тому — кондитеры в Черёмушках, которые хорошо знали своё дело. Их торты буквально таяли во рту.

Но они не были достоянием общественности. Хочешь вкусненького — поезжай в Москву. Граждане близлежащих городов так и делали, благодаря чему родились на свет многочисленные анекдоты про зелёную электричку и т. д.

На основании изложенного можно сделать вывод, что советские граждане не голодали и питались здоровой пищей. Скромно, но с пользой. Сладкое ели только по праздникам, что также полезно. Ежедневно к чаю на стол подавалась булка с маслом. Детям в детском саду — песочное печенье.

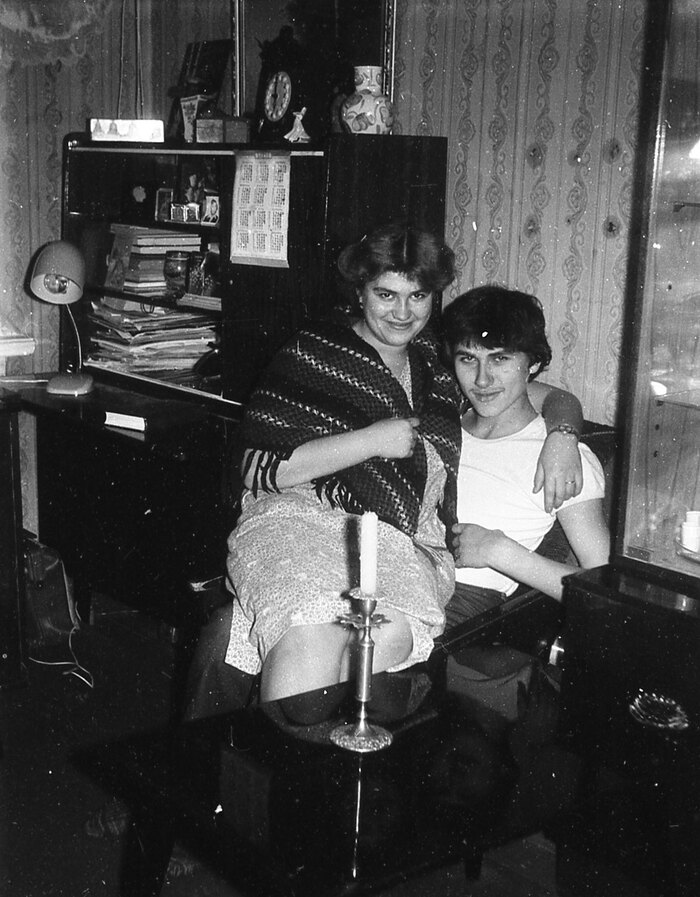

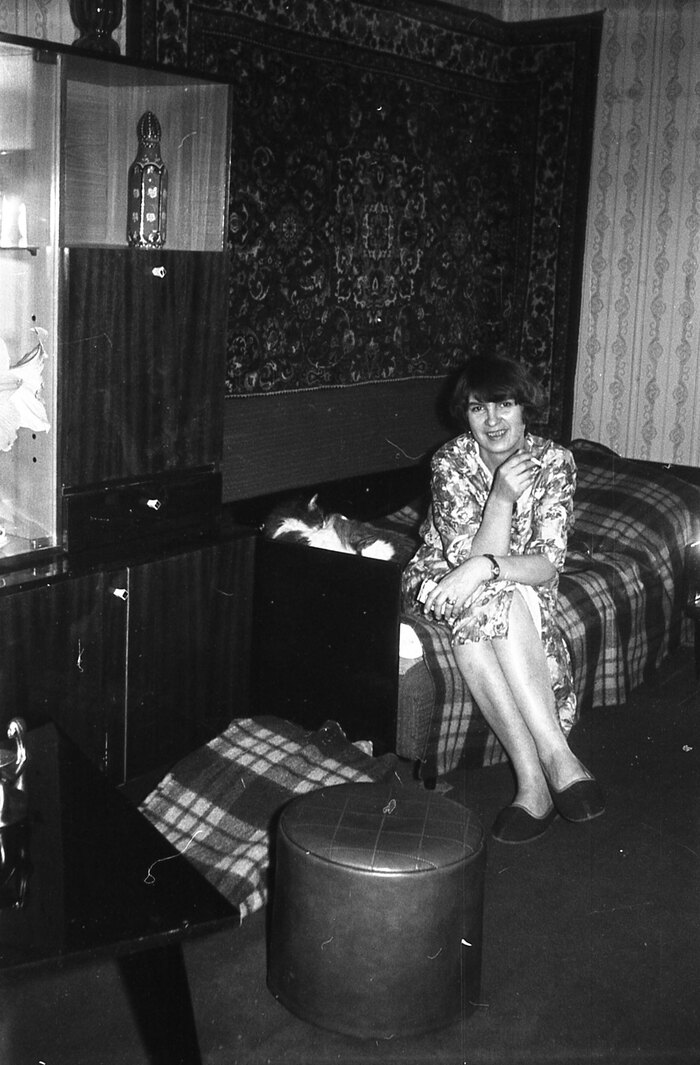

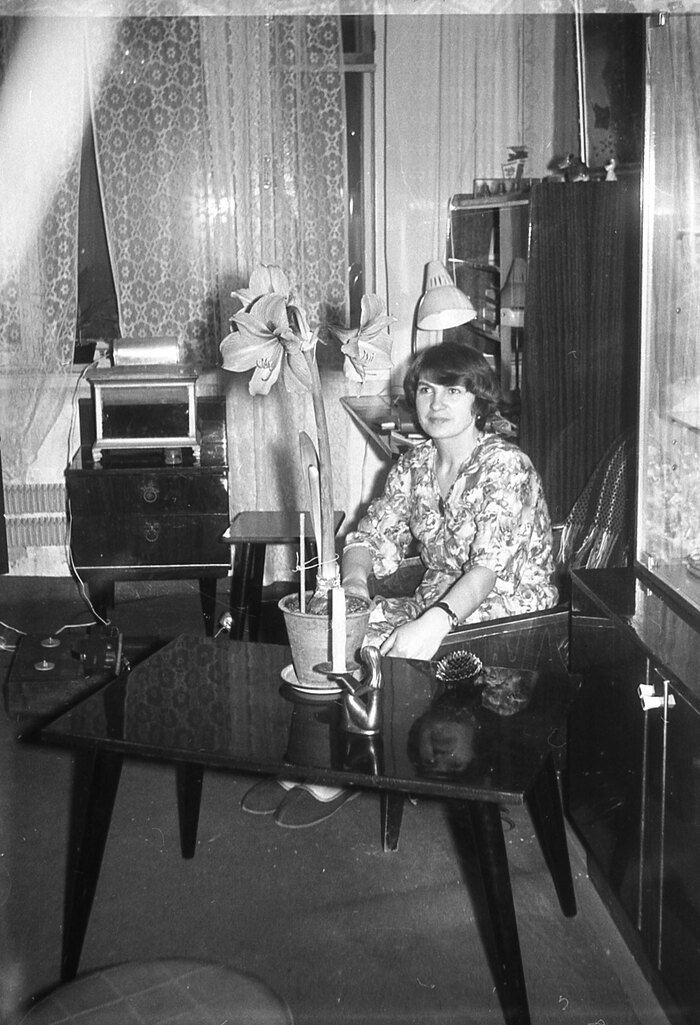

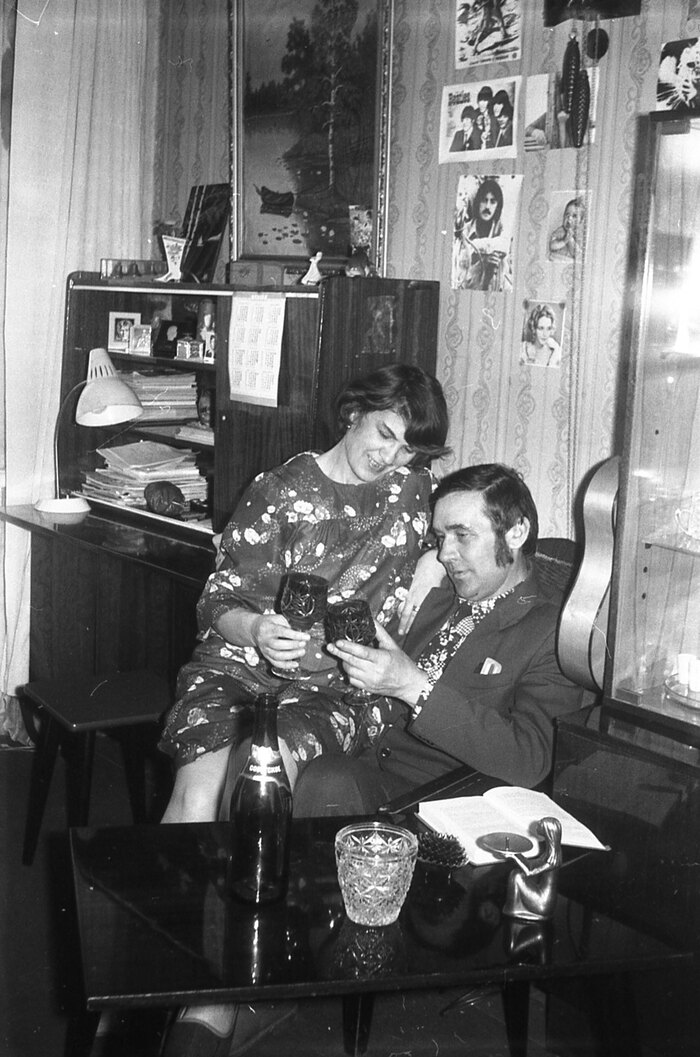

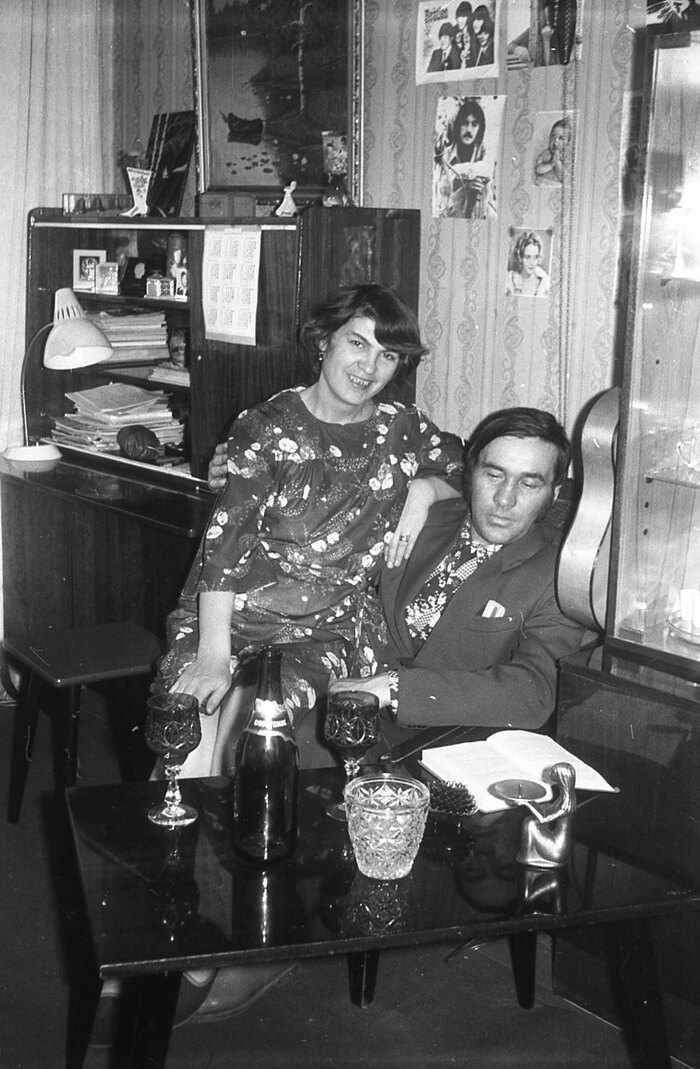

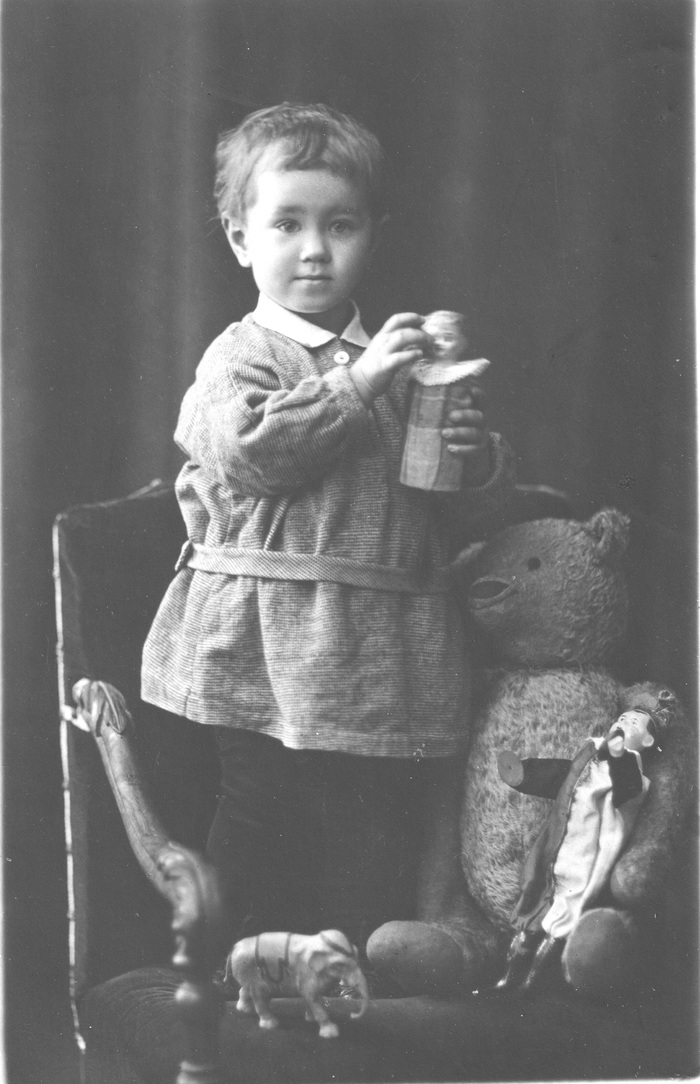

Моя мама в детстве

Архивные фото зимних забав в Москве прошлого века

В прошлом веке, как и сегодня, любимыми зимними развлечениями москвичей было катание на коньках и лыжах. Главархив Москвы показал фотографии, которые рассказывают о традициях активного отдыха.

Например, лыжные спортивные сообщества заработали с конца 1890-х годов. В СССР лыжные прогулки стали массовым видом досуга. Жители катались, сдавали нормы ГТО и даже коллекционировали лыжи. Количество лыжных баз и станций, спортивных клубов в Москве постоянно росло.

Первый каток в столице появился в 1860-х годах на улице Петровке. В 1929-м кататься на коньках и лыжах можно было уже в Парке культуры и отдыха, который с 1932 года стал носить имя Максима Горького. А с 1935 года лед был доступен в Краснопресненском парке. Катки постепенно появлялись и в спальных районах.

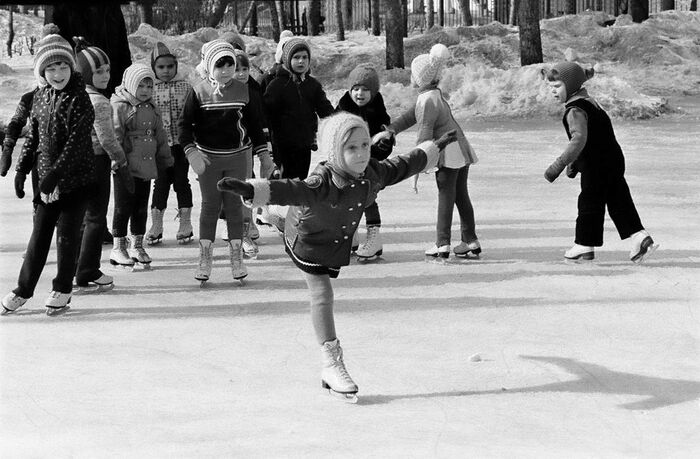

Занятие детской секции фигурного катания в парке культуры и отдыха "Сокольники". Фото В. Ахломова, 1980 год.

Каток в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Фото Б. Вдовенко, 5 января 1941 года.

Сегодня столичные парки продолжают собирать любителей зимних видов спорта - открыта 31 ледовая площадка с искусственным покрытием (зима в этом году выдалась относительно теплой) и организованы 86 лыжных трасс и маршрутов.