Краткая история музыкального автомата:

💡Истоки: Томас Эдисон представил фонограф в 1889 году, но первым, кто добавил к нему монетоприемник и запустил в массовое производство, был Луис Гласс.

🤖 Эволюция: С 1910-х использовались грампластинки. Пик славы пришелся на 1930-60-е: легендарные Wurlitzer (P10, а затем послевоенная 1015 с "пузырьковыми" колоннами) стали центром жизни баров.

📻 В СССР: Польские автоматы "Meloman" (отсюда и слово "меломан") были популярны за 5 копеек.

💿 Закат: В 80-х пластинки сменились CD, а затем наступила эра цифровизации.

💎 Наследие: Сегодня джукбоксы — ценный предмет коллекционирования и украшение ретро-баров, напоминание об особой, тактильной магии выбора музыки.

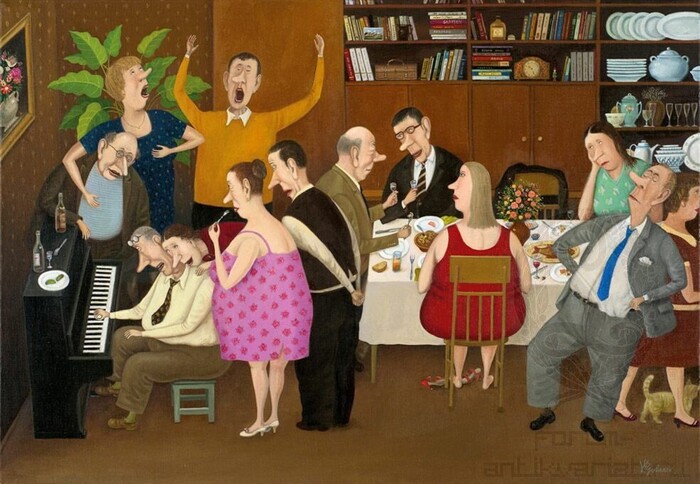

Фото и видео: музыкальный автомат Wurlitzer, Шри-Ланка, Форт Галле, 2025.

Ну а если вам нужны современные торговые автоматы для продажи абсолютно любого товара - российский производитель вендингового оборудования VendShop всегда на связи!

«Мы росли виноватыми с пяти лет» - как взрослые из СССР вдруг признались в том, о чём молчали десятилетиями

Знаете, что странно? Спроси у любого, кто рос в Советском Союзе, про детство - и услышишь про счастливые дворы, игры в казаков-разбойников, бабушкины пирожки. Но копни глубже - и натолкнёшься на что-то другое. На какое-то непонятное ощущение, что ты всегда немного не дотягивал. Всегда кому-то что-то был должен. Всегда чуть-чуть виноват.

Это не про конкретные проступки. Это про общий фон жизни, где «хороший ребёнок» означал одно: удобный. Тихий. Незаметный. Тот, кто не создаёт проблем взрослым.

Почему так получилось? Давайте разберёмся.

Ты один - а их много: коллектив превыше всего

Помните фразу «один в поле не воин»? В СССР её понимали буквально. Система работала так, что отдельного человека вообще как будто не существовало. Были класс, отряд, звено, бригада - но не «я».

Представьте: ребёнок забыл дома физкультурную форму. Казалось бы, его личная проблема. Но нет. На линейке перед всей школой объявляют: «Из-за Иванова наш класс не получил переходящее знамя». И вот уже одноклассники смотрят на него косо. Учительница вздыхает: «Подвёл коллектив».

Ребёнок начинает понимать: любое твоё действие - это риск. Попробовал сделать по-своему - выделился. Выделился - значит, подвёл. Подвёл - виноват. Круг замкнулся.

Поэтому и росли дети с железным правилом в голове: не высовывайся. Будь как все. Лучше промолчать, чем ответить и ошибиться. Безопаснее спрятаться в толпе, чем рискнуть быть собой.

Вот только прятаться от самого себя - штука болезненная.

Если легко - значит, что-то не так

В советской культуре существовал странный культ: настоящее всегда должно даваться тяжело. Учёба - с трудом. Работа - до седьмого пота. Успех - только через преодоление.

Если ребёнку что-то давалось легко, взрослые смотрели подозрительно. «Значит, недостаточно старался. Слишком просто - наверное, схалтурил». Радоваться своим способностям было неловко, почти стыдно.

А если наоборот - тяжело? Устал, не справляешься, хочешь бросить? Тут включался стандартный набор: «Не ной», «Кому-то вообще хуже», «Мы в твои годы...». Никакой поддержки. Только одно послание: если тебе плохо - ты сам виноват. Недостаточно сильный, недостаточно упорный.

Так дети учились не просить о помощи. Не жаловаться. Терпеть. А ещё - винить себя за то, что не могут справиться в одиночку. Ведь все же справляются. Значит, проблема во мне.

Эта установка въедалась так глубоко, что многие люди и сейчас, в пятьдесят-шестьдесят лет, не могут позволить себе отдых без чувства вины. Отдыхать - значит, бездельничать. А бездельник - самое презираемое существо.

Взрослый сказал - замолчи и слушай

Сегодня детям объясняют, что у них есть право на мнение. Что можно спорить, задавать вопросы, не соглашаться. В СССР такого понятия просто не было.

«Взрослым виднее». «Ты ещё мал, чтобы судить». «Старших не перебивают». Эти фразы звучали как закон природы. Спорить означало дерзить. Задавать неудобные вопросы - проявлять неуважение.

Причём виноват ребёнок был всегда. Взрослый раздражён - значит, ты что-то не так сделал. Учительница кричит - значит, довёл её. Родители устали - значит, ты обуза.

История из жизни: девочка, лет семь, возвращается из школы в слезах. Учительница при всём классе назвала её тупицей за ошибку в диктанте. Мать выслушала и сказала: «Ну и правильно. Будешь в следующий раз внимательнее». Ни утешения, ни защиты. Только подтверждение: да, ты виновата.

Так появлялась привычка извиняться на автомате. За всё подряд. За то, что потревожил. За то, что спросил. За то, что просто существуешь.

Хочешь чего-то? Стыдно должно быть

Желания в СССР были под подозрением. Особенно детские.

«Тебе что, мало?». «Не выдумывай лишнего». «Много захотел». Фразы, которые слышал каждый. Просить новую игрушку, когда старая ещё не сломалась, - жадность. Хотеть красивое платье вместо практичного - глупость. Мечтать о чём-то необычном - высовываться.

Один знакомый рассказывал: ему лет десять было, увидел в магазине кроссовки. Настоящие, импортные. Попросил маму. Она так посмотрела, что он до сих пор помнит. «У тебя кеды нормальные. А это - для выпендрёжников». И добавила тише: «Деньги на дороге не валяются, между прочим».

Он почувствовал себя мерзавцем. За то, что захотел.

Вот так дети учились прятать желания. Убеждать себя, что «мне и так хорошо». Что просить - эгоистично. Что довольствоваться малым - добродетель.

Только никто не объяснял, где граница между скромностью и отказом от себя.

Ты слишком дорого обходишься

Дефицит - это не просто очереди за колбасой. Это атмосфера, в которой любая вещь давалась через усилие, через время, через связи.

«Береги, второй такой не будет». «Не порви - достать невозможно». «Ты понимаешь, сколько мы стояли, чтобы это купить?». Дети слышали это постоянно.

И начинали понимать: я - источник расходов. Я создаю проблемы. Из-за меня родители вынуждены стоять в очередях, экономить, договариваться. Лучше бы меня не было - или хотя бы чтобы я меньше требовал.

Женщина лет пятидесяти рассказывала: она до сих пор не может выбросить старые, ненужные вещи. Стоит подумать - и всплывает голос матери: «Ты что, не ценишь? Мы для тебя старались!». Логика не работает. Чувство вины сильнее.

Вот так экономический дефицит превращался в эмоциональный. Ребёнок начинал ощущать себя обузой просто потому, что существует и требует ресурсов.

Хвалить не будем - чтобы не зазнался

В советском воспитании хвала была редким гостем. Зато сравнений - море.

«Смотри, как Петя аккуратно пишет, а у тебя - как курица лапой». «Твой брат в твои годы уже книги читал, а ты мультики смотришь». «Соседская девочка помогает матери, а ты только ноешь».

Похвалить ребёнка считалось опасным. Вдруг возгордится. Вдруг перестанет стараться. Зато постоянно тыкать носом в чужие успехи - это пожалуйста. Это для пользы.

Но дети воспринимали это не как мотивацию. А как доказательство собственной неполноценности. Другие лучше. А я - так себе. Недостаточно хороший. Постоянно виноватый в том, что не дотягиваю.

Стыд был главным инструментом воспитания. «Как тебе не стыдно?», «Ты меня позоришь», «Что люди скажут?». И стыд, как известно, лучший друг вины. Они всегда ходят парой.

Ошибся? Всё, конец

К ошибкам относились не как к части обучения, а как к провалу. Ошибка - это показатель, что ты плохой. Недоумок. Неспособный.

Поэтому дети боялись пробовать. Лучше не поднять руку на уроке, чем ответить неправильно и стать посмешищем. Лучше не начинать дело, чем не справиться и услышать: «Вот видишь, говорила же, что не получится».

Эта боязнь ошибок перерастала во взрослую жизнь. Человек мог годами сидеть на нелюбимой работе, потому что «а вдруг на новой не справлюсь». Мог терпеть токсичные отношения, потому что «лучше известное плохое, чем неизвестное».

Страх ошибиться оказывался сильнее желания жить.

Ты - винтик великой машины

С первого класса ребёнку объясняли: ты не просто мальчик Вася или девочка Маша. Ты - будущее страны. Строитель коммунизма. Надежда народа.

Звучит красиво. Но для семилетки это непосильная ноша.

«Родина на тебя рассчитывает». «Ты должен оправдать доверие партии». «Твоя учёба - вклад в великое будущее». Любая двойка превращалась не в личную неудачу, а в предательство государственного масштаба.

Ребёнок просто не мог справиться с такой ответственностью. Но молчал. Боялся подвести. И рос с ощущением, что весь мир на его плечах. И если что-то идёт не так - он подводит всех.

Это чувство многие пронесли через всю жизнь.

Почему это важно понимать сейчас

Тем, кто рос в СССР, сейчас от сорока до семидесяти. Многие из них уже бабушки и дедушки. И вот что интересно: они часто не понимают, откуда у них эти странные привычки.

Почему я автоматически извиняюсь за любую мелочь? Почему мне так трудно попросить о помощи? Почему я чувствую себя виноватым, если просто отдыхаю? Почему стесняюсь сказать, чего хочу?

Это не характер. Это не слабость. Это следы той системы, в которой ребёнок всегда был кому-то должен, но редко получал понимание.

Осознать это - уже половина пути. Потому что тогда появляется выбор: передать дальше или остановить. Дать своим детям другое детство. Где не нужно извиняться за то, что ты есть. Где можно хотеть, спрашивать, ошибаться - и это нормально.

Где ребёнок - не винтик, не обуза и не источник проблем. А просто человек. Маленький, но настоящий.

И это, может быть, самое важное изменение, которое можно сделать.

источник: Было Дело

«Ты почему без звонка? Я же не в СССР живу!» - вспылила соседка 42 лет, когда бывшая подруга пришла «на чай, как раньше»

Когда дверь звонила чаще, чем будильник: почему внезапные гости раньше были радостью, а сегодня - испытанием

Представьте вечер. Дом уже дышит тишиной, вы в мягкой футболке, чай остывает на тумбочке. И вдруг - звонок в дверь. Сегодня такое событие повышает давление, а еще сорок лет назад вызывало всплеск радости.

Почему? Что изменилось? И правда ли, что в СССР незваные гости не считались проблемой, а иногда даже становились маленькими праздниками?

Эта статья - попытка разобраться в феномене «внезапных гостей»: как он работал раньше, почему сегодня вызывает раздражение и чем это говорит о нас самих.

Дом, куда заходили без стука

Когда я слушаю рассказы старших родственников, поражает одна деталь: чувство открытости мира. Двери редко закрывались на ключ, а звонок не означал тревогу.

У бабушки был отдельный ритуал - вечерние разговоры с подружкой. Та могла позвонить без предупреждения: «Валюша, ставь чайник, такое расскажу!». И это не считалось вторжением. Наоборот - оживляло будни.

Причина простая: жизнь текла рядом и вперемешку. Люди чувствовали себя звеньями одной цепи.

Маленькие кухни, большие столы

Конечно, мы говорим не только о душевности, но и о быте. В СССР существовало несказанное правило: «кто зашел - тот и за стол».

И что удивительно - хозяйки справлялись. В кладовке всегда прятались домашние заготовки, от которых сегодня многие отказались:

баночка варенья;

кабачковая икра;

соленые огурцы;

компот, закрытый еще в августе.

Добавьте свежий батон - и вот вам импровизированный чайный стол.

Сегодня? Попробуй встретить гостей без похода в магазин или доставки. И тут появляется главный конфликт: современный быт перестал быть гибким.

Когда внезапный гость становится расходной статьей

Одна моя читательница рассказывала:

«Работаю из дома. К дочери часто заходит одноклассница. Не могу же я накормить своего ребенка, а чужому сказать: «извини». Девочка ест активно, как будто голодала, а я готовлю по порциям. Всё летит наперекосяк».

И это не единичная история. В семьях стало меньше «запаса на всякий случай». Мы привыкли рассчитывать продукты, время, даже эмоциональные силы. Поэтому внезапный визит - это не романтика, а краш‑тест семейного бюджета и нервов.

Но почему наши родители выдерживали такие ситуации легче?

Открытые дома - открытые сердца?

В спорах под подобными историями часто всплывают воспоминания:

«Мы в детстве ходили к друзьям без предупреждения. Могли поужинать где угодно - никто не считал ложки».

В этом есть важная социальная деталь: в советских дворах и подъездах формировались настоящие маленькие сообщества. Детей знали по именам, соседей - по привычкам, а гостей - по голосу.

Сегодня мы живем иначе. Высокие заборы, домофоны, загруженный график, личные границы все это не плохо, просто по‑другому.

Но вместе с безопасностью пришла и новая норма: люди стали закрытее.

«Неглиже» как символ новой эпохи

Помню, как мама смеялась: «В любую минуту могут зайти гости, поэтому дома - порядок, а я - при параде». И ведь действительно: советские хозяйки обладали какой‑то магической суперсилой. В доме чисто, на столе хоть что‑то найдется, сама - аккуратная.

Сегодня чувство дома стало приватным. Мы позволяем себе расслабиться. Да, можем сидеть среди стопок белья и не испытывать угрызений совести. И внезапный звонок превращается в стресс: «Господи, только не сейчас!».

Это не про лень. Это про новую модель личного пространства, которой раньше просто не существовало.

Так хорошо или плохо - внезапные гости?

Честного ответа нет.

Внезапные гости - это лакмусовая бумажка эпохи. Раньше они означали близость, доверие, тепло. Сегодня - вторжение, нехватку времени и нарушение границ.

Но, может быть, истина где‑то между? В одном‑единственном вопросе: кто стоит на пороге.

Если это человек, которого вы действительно рады видеть, - никакая доставка и никакой беспорядок не испортят встречу.

А теперь хочу спросить вас: когда вы в последний раз заходили к кому‑то «просто так»? И когда к вам заходили?

источник: Было Дело

Советские ёлочные игрушки из картона

История елочных игрушек из картона, берет своё начало ещё до революции.

Дорогие метализированные картонажи из дрездена, выполненные по особой технологии, пожалуй, требуют отдельной публикации, равно как и сделанные вручную объемные советские.

А сегодня мы рассмотрим простейшие прессованные картонажи, которые были наверное в каждой семье.

В условиях недостатка места в квартирах, частых переездов с места на место, простые, дешевые, небьющиеся, и в то же время нарядные, игрушки из картона пользовались огромной популярностью в послевоенное время.

Выпускались как более простые серебристые, так и цветные, а ещё и цветные с металлическим блеском. Более ранние -- однотонные или неярких цветов, с простыми рельефами, более поздние-разноцветные металлизированные, прочнее и сложнее предыдущих.

Для их изготовления использовались прессы, на которых в день можно было произвести 4000-5000 полуфабрикатов, что могло дать 2000-2500 готовых изделий. Каждое изделие состояло из двух выпуклых половинок, которые требовалось склеить, вставив в середину петельку.

Постепенно такие игрушки стали утрачивать популярность в связи с повышением уровня жизни советских людей, а так же с тем, что развивалось производство стеклянных игрушек, и они из довольно редких и дорогих украшений, превратились в массовые.

Народная любовь к картонным игрушкам уменьшалась еще и потому, что они быстро утрачивали нарядный вид: исчезал обьем и они становились абсолютно плоскими, половинки расклеивались, сильно обтрепывались края и облезал красочный слой. Коробки с новогодними игрушками обычно хранились целый год на чердаках, балконах и в гаражах и поэтому картонаж частенько раскисал от влаги.

Выпуски игрушек конечно же несли не только художественный, но и агитационный смысл. Помимо сказочных героев, издавались серии симоволов СССР, серии в честь покорения космоса, борьбы за мир.

Думаю каждый держал их в руках, а у многих встречаются в коробках и по сей день хотя бы по одной штучке таких.

Благодарю всех, кто нашел возможность и время поздравить автора с Днем Рождения! 💓 Особенно тем, кто преподнес автору цветочек или конфетку (а кто-то даже сделал большой подарок автору на хобби)😍 Спасибо, мне было очень приятно! 😊

Ищу 1 плитку

Плит.В д/с Веста 20х30 верх.салат.люкс

волгоградский керамический завод

выпускалась лет 7 назад

в продаже нету

«Бабушка опять свой носок на пылесос надела… И только взрослея, я понял, почему её хитрости из СССР работают лучше модных лайфхаков»

Помню, как мама однажды чистила термос яичной скорлупой. Я смотрел на это и думал: зачем такие сложности, когда есть нормальная химия? А она спокойно так говорит: «Работает же». И правда работало - термос заблестел, как новенький.

Со временем понял: то, что казалось странным, на самом деле было продуманным до мелочей. Люди тогда не гнались за новинками в магазинах. Они просто находили решения из того, что есть под рукой. И знаете что? Многие из этих решений до сих пор дают фору современным покупным штукам.

Вот несколько таких находок, о которых я узнал от старшего поколения и которыми иногда пользуюсь сам.

Носок вместо насадки для пылесоса

У всех дома валяются одинокие носки, правда? Обычно они лежат в ящике и ждут своей пары, которая уже давно пропала. Раньше их не выкидывали просто так.

Один из способов использования: натянуть носок на трубу пылесоса, когда нужно что-то найти под мебелью. Серьга упала, винтик закатился, мелкая деталь потерялась - носок становится ситом. Всасывает предмет, но не затягивает внутрь пылесборника.

Я попробовал этот способ, когда у меня за диван закатилась флешка. Сработало за минуту. Никакой возни с разбором мебели или лазанием по полу с фонариком. Простая вещь, а сколько нервов сберегает.

Чистка термоса яичной скорлупой

Если термос используется часто, внутри появляется тёмный налёт от чая или кофе. Обычные средства его плохо берут - горлышко узкое, щёткой не достанешь.

Старый способ простой: берёшь скорлупу от двух-трёх яиц, крошишь её прямо в термос, добавляешь ложку уксуса или лимонной кислоты, заливаешь горячей водой. Закрываешь крышку и хорошенько трясёшь минуты две-три. Потом выливаешь, споласкиваешь - и всё чистое.

Скорлупа работает как мягкий абразив, а кислота растворяет известковый налёт. Без агрессивной химии, без риска поцарапать колбу. Проверено лично - реально помогает.

Лавровый лист в банках с крупой

Жучки в крупах - это вечная проблема. Особенно летом. Купишь рис или гречку, а через месяц там уже кто-то живёт.

Простое решение: положить в банку с крупой пару листиков лаврушки. Запах отпугивает вредителей. Не скажу, что это стопроцентная гарантия, но крупы действительно дольше остаются чистыми.

Мама так делает до сих пор. Говорит, что за все годы ни разу не было проблем с жучками, если лавровый лист лежит в банке. Дёшево, безвредно и эффективно.

Мука или крахмал вместо сухого шампуня

Волосы быстро жирнеют, а времени на мытьё нет - знакомая ситуация? Сейчас для этого продаются сухие шампуни в баллончиках. Но раньше обходились обычной мукой или крахмалом.

Берёшь щепотку, втираешь в корни волос, ждёшь минуту, потом вычёсываешь или стряхиваешь. Мука впитывает жир, волосы выглядят свежее. Для тёмных волос лучше добавить немного какао или корицы, чтобы не было белого налёта.

Звучит странно, но работает. Подруга как-то попробовала, когда под рукой не оказалось её любимого баллончика. Говорит, результат почти такой же, только запах другой.

Заточка мясорубки сухарями

Старые советские мясорубки служили десятилетиями. Металл настоящий, тяжёлый. Но лезвия постепенно тупились, мясо начинало прокручиваться хуже.

Чтобы подточить ножи, достаточно было пропустить через мясорубку горсть сухарей или сырой рис. Твёрдые частицы снимали налёт с лезвий, и мясорубка снова работала как новая.

Сейчас такие мясорубки редкость, но принцип остался: не спешить выбрасывать технику, а попробовать восстановить её работу простыми средствами. Во многих случаях это реально экономит деньги.

Локоны на газете

В советское время бигуди были не у всех. Зато была газета, которую легко можно было превратить в самодельные папильотки.

Газету рвали на полоски, накручивали на них пряди волос и завязывали концы тряпочками или нитками. Оставляли на ночь, а утром получались кудри. Чтобы укладка держалась дольше, волосы смачивали сладкой водой или пивом - это работало как фиксатор.

Конечно, сейчас проще купить плойку или бигуди. Но если вдруг понадобится быстрое решение, а под рукой ничего нет - способ рабочий.

Горчица для стирки

Порошок стоил дорого, а горчица была почти в каждом доме. Её использовали для стирки жирных пятен и шерстяных вещей.

Горчичный порошок разводили тёплой водой, замачивали в этом растворе бельё на полчаса, потом стирали. Горчица хорошо расщепляет жир, не портит ткань и не вызывает аллергию. Единственное - вода должна быть тёплой, не горячей, иначе горчица теряет свойства.

Некоторые до сих пор так стирают детские вещи или деликатные ткани. Говорят, что результат не хуже, чем у магазинных средств, а кожу не сушит.

Почему это работает и сегодня

Все эти способы объединяет одно: они основаны на том, что было доступно всегда. Не нужно ничего специально покупать, искать в магазинах или заказывать. Всё под рукой.

Конечно, жизнь изменилась. У нас теперь есть всё - от ультразвуковых чисток до роботов-пылесосов. Но иногда старые методы выручают лучше: когда что-то закончилось, когда нужно сэкономить, когда хочется обойтись без лишней химии.

Это не ностальгия по дефициту. Это просто здравый смысл: не усложнять там, где можно обойтись простым решением.

Знаете другие хитрости из прошлого, которые реально помогают? Делитесь в комментариях - интересно почитать.

источник: Было Дело