Иван Ефремов: «Великое кольцо», «Великая дуга» и другие

Род деятельности наложил мощный отпечаток на творчество Ивана Ефремова. Иначе, пожалуй, и невозможно — писатель пишет о себе, своих переживаниях… даже если действие происходит на другой планете.

Конечно, это глыба, пусть и с перебором идеологии: опять же, писатель — дитя своего времени.

Скачать все книги (Telegram).

Великое кольцо

Туманность Андромеды

Сердце Змеи

Час Быка

Пять картин

Великая дуга

Путешествие Баурджеда

На краю Ойкумены

Отдельные произведения

Тамралипта и Тиллоттама

Лезвие бритвы

Таис Афинская

Звёздные корабли (сборник)

Белый Рог

Тень минувшего

Алмазная труба

Обсерватория Нур-и-Дешт

Бухта радужных струй

Последний марсель

Атолл Факаофо

Звездные корабли

Эллинский секрет (сборник)

Встреча над Тускаророй

Эллинский секрет

Озеро горных духов

Путями старых горняков

Олгой-Хорхой

«Катти Сарк»

Голец подлунный

Афанеор, дочь Ахархеллена (сборник)

Юрта Ворона

Афанеор, дочь Ахархеллена

Адское пламя

Каллиройя

Публицистика

Дорога ветров

Скачать все книги (Telegram).

Подписывайтесь на «Библиотеку им. А.П. Черкасова».

Приятного чтения.

Алексей Черкасов, писатель

UPD:

Почему канал недоступен: Цензура добралась до Гоголя

История нашего мира в художественной литературе. Часть 33. «На краю Ойкумены»

Всем привет!

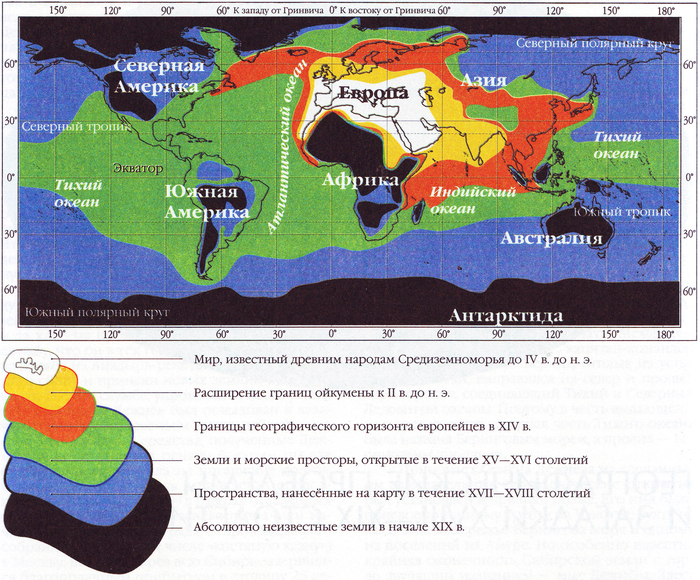

Сегодня снова про Х-й век и снова про древние Египет и Грецию. Дальше про Египет будет меньше, а про Грецию больше. Но пока попробую достаточно лаконично изложить, как выглядели Ближний Восток и Средиземноморье в 940-900-х годах до н.э.

Если говорить про греческие территории, то там всё ещё в самом разгаре были «тёмные века». Как я, возможно, уже упоминала, дорийцы доломали микенскую цивилизацию с её достижениями, вернув жителей данного региона к раздробленности и родоплеменным отношениям (хотя цари, вожди и прочие ребята с привилегиями всё-таки были). Кстати, до Крита они добрались тоже. И своих предшественников подвинули с полуострова в Малую Азию и на дальние острова. Но об этом я, пожалуй, в другой раз скажу. Численность населения при этом здорово сократилась.

Из хорошего было то, что в этот период предки греков освоили выплавку и обработку железа и постепенно стали всё больше пользоваться для своих нужд железными орудиями, а не бронзовыми. Ну и общинные отношения стали хорошим базисом для создания полисов, а в последующем и древнегреческой демократии, такой, какой её знают, что плохо вяжется с централизацией монархических государств и вряд ли б имело место, если б полноценные царства сохранились и развивались в данном регионе. Хотя в тот период о демократии ещё говорить было рано, но семена уже оказались брошены.

Кроме того, в период с 950 по 750-й годы примерно, когда Финикия была в самом расцвете и активно занималась колонизацией приморских территорий, древние греки позаимствовали у финикийцев их письмо, которое потом развилось в (древне)греческий алфавит. Об остальном, пожалуй, скажу по ходу дела.

Что же касается Египта в этот период, то в нём продолжался упадок. После ранее мной упомянутого фараона Сиамона (ок. 986-967 до н.э.) власть перешла к Псусеннесу II, который правил примерно с 967 по 943-й годы до н.э. Период его правления был освещен слабо, и на нём династия схлопнулась. Ну, то есть как «схлопнулась». На его дочери, Маат-Кара, Шешонк I, присвоивший себе титул фараона и правивший примерно с 967-960 по 945-940 (или даже 931-й) до н.э., женил своего сына, будущего фараона Осоркона I (ок. 924-889 до н.э.), закрепив таким образом права своих потомков. К слову, Шешонк I стал основателем ХХII-й (Ливийской) династии Египта и, по одной из версий, он же (а не/не только Сиамон) отдал свою другую дочь в жёны царю Соломону. При этом, мол, всячески пакостил зятю и его государству втихую.

Если это и вправду так, то неудивительно, что после смерти Соломона около 928-го года до н.э., его царство раскололось надвое, и его сыну, Ровоаму (928-911 до н.э.), досталась только южная половина, ставшая Иудейским царством с центром в Иерусалиме. Северная же превратилась в Северное Израильское царство, столицей которого стал Сихем, а царём вроде как Иеровоам I (928-907 до н.э.). Вокруг в это время существовали разные маленькие царства вроде Идумеи, Моава, Аммона, Арамеи с центром в Дамаске, условной Филистии, разрозненная, но очень экономически активная Финикия. А вот с Арамейским царством и Финикией соседствовала Ассирия, где в тот период правили Ашшур-реш-иши II (ок. 972-967 до н.э.), его сын Тиглатпаласар II (ок. 967-935 до н.э.) и внук Ашшур-дан II (ок. 934-911 до н.э.). В то время ассирийцев пинали все, кому не лень, например, Арамея, Вавилония и даже, возможно, Наири (предположительно ассирийское название Урарту).

Но на внуке Тиглатпаласара II, Адад-нирари II (ок. 911-891 до н.э.) начался Новоассирийский период, и вскоре Ассирия всем показала, как плохо обижать маленьких, и сама надавала пенделей соседям, от Вавилонии до Израиля. В Вавилонии, кстати, тогда правила всё та же VII-я династия (Э), а если точнее, то Мар-бити-аххе-иддин (942-920 до н.э.), сын основателя Набу-мукин-апли (ок. 979-943 до н.э.), и потом Шамаш-мудаммик (ок. 920-900 до н.э.). Не путать с мудаком

На юге Аравийского полуострова всё так же развивалась Саба, а вот в Африке, на месте некогда зависимой от египетских правителей Нубии, самостоятельное царство Куш, о чём, видимо, не знал автор сегодняшнего произведения:

«На краю Ойкумены» И.А. Ефремова

Время действия: X век до н. э., вероятно, 940-е или 930-е годы. Предположительно время правления Шешонка I.

Место действия: Древняя Греция, Древний Египет, царство Куш (территория современного Судана) и другие африканские территории.

Интересное из истории создания:

Про самого писателя я достаточно сказала в прошлый раз, поэтому сегодня только о книге. О первой части я тоже уже вскользь говорила в одним из прошлых постов (тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 5. «Путешествие Баурджеда»), потому как «На краю Ойкумены» – не что иное, как сиквел «Путешествия Баурджеда», хотя на самом деле их почти ничего не связывает, и эти произведения вполне можно читать как самостоятельные. «Великая дуга» (другое название «На краю Ойкумены») написана была в 1945-м году, и впервые опубликована в 1949-м. Между событиями частей лежит пропасть в тысячелетие: по косвенным признакам можно установить, что дело происходит, предположительно, в правление Шешонка. В частности, именно при нём на время Та-Кемт обрёл своё прежнее единство. Однако Нубия для царства была уже потеряна. Большинство исследователей полагает, что обе повести можно рассматривать как фантастические, хотя более детальные оценки фантастического элемента разнятся, встречались и утверждения, что повести «историческими... назвать нельзя – это вольные фантазии на темы далекого прошлого» (Е.К. Агапитова). Пожалуй, с последним утверждением я соглашусь, и позже объясню, почему.

О чём:

В пережившей дорийское нашествие Древней Греции времён «Тёмных веков» жил да был юноша по имени Пандион (автор упорно называл его эллином, хотя вроде как такое самоназвание у древних греков появилось только в VII-м веке до н.э., т.е. на триста лет позже). Пандион учился у скульптора Агенора, чтобы тоже стать скульптором (тем более что ему ну очень и взаимно приглянулась агенорова дочка Тесса). Но при этом его дед, кажется, имел на этот счёт немного иное мнение, потому как постоянно его тренировал как истинного спартанца воина, а потом, едва парень достиг условной зрелости и прошел «испытание», вообще вручил бронзовый меч его рано погибшего отца и после пожеланий всего наилучшего удалился доживать свой век у дочерей, посчитав долг исполненным.

Пандион же, пожав плечами, вернулся к наставнику и продолжил обучение. И всё бы ничего, если б он не был дерь не очень опытным скульптором. Пытаясь создать статую возлюбленной, он испытал творческое бессилие, а потом ещё Агенор показал ему древнюю минойскую статуэтку, чем раззадорил окончательно, и вьюноша, видимо, не способный ровно усидеть на пятой точке в принципе, упросил отпустить его на Крит, так сказать, поучиться мудрости древних, разглядывая развалины. Чем ему это должно было помочь, хз, но удержать его всё равно было нельзя, поэтому отпустили его, хоть и с дурными предчувствиями, в путь-дорогу.

Крита он благополучно достиг, но вот дальше у него началась чёрная полоса в жизни. А вот не надо было в одиночку шляться в неблагополучных афроамериканских районах опасных местах острова. Потому что там его приметили местные, решившие, что работорговля – отличный заработок, и вот уже почти скрутили и заковали в цепи, но он сумел вырваться и кинуться со скалы, да каким-то чудом выжить. Не меньшим чудом оказался проплывавший неподалеку корабль, и Пандион решил, что это его последний шанс, поэтому бросился в море и поплыл к неизвестному судну. Принадлежало оно, как оказалось, финикийскому купцу, который сделал парню предложение, от которого нельзя отказаться. Правду, пришлось ему взять все свои слова обратно, едва кораблик попал в бурю, и команда корабля заявила, что у вьюноши, видно, глаз дурной, и вообще он ведьма принес им несчастье. Особенно они истерили, потому что их сносило к египетскому берегу.

«Ну и что здесь такого?» – должно быть, спросит разумный читатель. Как оказалось, Ефремов написал об «Изоляции Кеми» почти на восемьдесят лет раньше, чем я)) Только я писала о вымышленном мире, похожем на наш, а товарищ Ефремов о как бы нашем. И вот у него выясняется, что Египет все вокруг ненавидят, а египтяне запрещают приставать к их берегам, за исключением трех гаваней, а кто всё-таки посмел это сделать, отправится в рабство или на кол (ну или какие там автор казни придумывал на такой случай?). Финикийцы в рабство (и всё остальное тоже) не хотели, поэтому решили, что им непременно надо сбросить балласт…и сбросили Пандиона. Точнее он как самый свободолюбивый человек этого мира сделал это сам. На его счастье, он выжил, а на несчастье – угодил-таки в рабство. Парень он был общительный, и в шене сдружился с другими рабами, а потом подбил всех на побег…Что из этого получилось, и как эти ребята потом скитались по Африке, даю возможность желающим, если они найдутся, прочитать самим.

Отрывки:

Сегодня я решила нестандартно подойти к выбору отрывков. Поскольку во многом я пишу не для читавших эту книгу (и тем более не для её фанатов), а для тех, кто не читал, но мог бы, то я решила выбором фрагментов продемонстрировать, почему дальше я напишу то, что напишу. И для начала о хорошем. Что ни говори, а так-то писал Ефремов неплохо, иногда у него получались очень даже красивые и атмосферные зарисовки. Например, эта:

«…Девушка торопливо шла к морю, часто оглядываясь, хотя и знала, что так рано в праздничный день никто не пойдет в священную рощу.

От белых обрывов бесплодных каменистых гор уже веяло жаром. Сначала дорога пролегала по равнине, покрытой колючками, и Тесса шла осторожно, чтобы не порвать подол своего лучшего хитона из тонкой, полупрозрачной материи, привезенной из-за моря. Дальше местность вспучилась холмом, сплошь покрытым кроваво-красными цветами. В ярком солнце холм пылал, как будто залитый темным пламенем. Здесь не было колючек, и девушка, высоко подобрав складки хитона, побежала.

Быстро миновав одинокие деревья, Тесса очутилась в роще. Стройные стволы сосен отливали восковым лиловым блеском, раскидистые вершины шумели под ветром, а ветви, опушенные мягкими, в ладонь длиной, иглами, превращали яркий солнечный свет в золотую пыль.

Запах нагретой смолы и хвои смешивался со свежим дыханием моря и разливался по всей роще.

Девушка пошла медленнее, бессознательно подчиняясь торжественному покою рощи…».

Но вместе с тем там литры вот подобной воды, причем идеологически окрашенной:

«Тысячи лет назад жители Айгюптоса прятались в долине Нила от враждебного мира. Теперь их потомки пытались отвратить лицо от жизни, укрываясь внутри своих храмов и дворцов. Пандиону казалось, что величие искусства Айгюптоса в значительной мере было обязано природным способностям разноплеменных рабов, из миллионов которых выбиралось все наиболее талантливое, невольно отдававшее свои творческие силы на прославление угнетавшей их страны…». (Коренные египтяне: «Да-да, пошли-ка мы на…»).

«…На стенах сами фараоны изображались в виде больших фигур. У их ног копошились карлики – все остальные люди Черной Земли. Так цари Айгюптоса пользовались любым поводом, чтобы подчеркнуть свое величие. Царям казалось, что, всячески унижая народ, они возвышаются сами, возрастает их влияние…» (По следам великих ценителей искусства…)

Ещё у автора были довольно своеобразные представления о красоте и о внешности древних, или я чего-то не понимаю:

«…Красивое лицо было типичным для египтянки. Пандион уже знал облик женщин Айгюптоса - низкий лоб, узкие, приподнятые у висков глаза, холмиками выступавшие щеки и толстые губы с ямочками в углах…».

«Очаровательная девушка не походила на египтянку. У нее было круглое лицо с прямым небольшим носиком, широким лбом и огромными, широко расставленными глазами…». (Кто-нибудь смог себе это представить? Если да, то вышло красиво или не очень?)

Ещё он почему-то был убежден в том, что среди древних греков было полно атеистов:

«…Охваченный жалостью, молодой эллин придвинулся к египтянину.

– Но ты можешь сам... – Пандион не договорил. Яхмос отшатнулся: – Что ты говоришь, чужеземец! Разве я могу заставить свое Ка вечно терзать Ба в никогда не кончающихся страданиях?..

Пандион ничего не понял. Он был искренне убежден, что со смертью окончатся и мучения, но промолчал, щадя веру египтянина…». (Извини, Аид, не сегодня)

И природные зарисовки порой любопытные:

«…Здесь было много бегемотов. Пандион, этруски и другие рабы из северных стран еще раньше познакомились с безобразным обитателем реки, носившим у египтян имя «хте». Бегемоты не выказывали страха перед людьми, но и не нападали на них без причины, поэтому рабы близко подплывали к ним. Множество больших голубых пятен виднелось вдали перед зеленой стеной тростников, показывая место отдыха бегемотов в широких участках долины, где река разливалась гладким сверкающим озером. Мокрая кожа животных была голубого цвета…»

(Кто-нибудь видел голубых бегемотов? Хотя бы мокрых? Серьёзно, мне не даёт покоя этот вопрос)

И т.д. И т.п. Вообще перлов было куда больше, но я кукухой поеду, если все их буду перечислять теперь.

Что я об этом думаю, и стоит ли прочитать:

Вообще я часто в своих постах говорю, что та или иная книга подойдёт для чтения далеко не всем и не в любой момент времени, и что попадаются мне на разбор порой довольно специфические вещи, которые кому-то будут интересны, а кто-то бросит после первой же страницы. И потому я стараюсь в этом разделе обозначить, кому зайдет, скорее всего, а кому – нет. Так вот, эта дилогия Ефремова – это тоже чтиво специфическое, не всем подходящее. Если первую книгу про «путешествие Баурджеда» я прочитала скорее с лёгким недоумением, то «На краю Ойкумены» шла у меня с таким скрипом, что, если б я реально физически фэйспалмила, то у меня б уже всё лицо было в синяках.

Потому что можно забить на исторические ошибки и даже на логически сомнительные моменты, можно поржать с неуёмного пафоса и со странных речевых оборотов да спокойно себе читать дальше. Ну, короче, много чего можно, от чего книга теряет баллы, но всё ещё остается читабельной даже в моих глазах. Но, как я написала ещё в прошлом своём посте, если уж и впихивать свои сверхценные идеи, то впихивание не должно быть настолько топорным и так явно бросаться в глаза, наперекор даже внутренней логике. А у Ефремова я вижу именно это.

«Его синтетическое мировоззрение, отмеченное влиянием разных идейных традиций, включало утопизм левого толка, эволюционизм, научный рационализм, эзотеризм и гуманизм», – писали о нём. И я не знаю, как он укладывал всё это у себя в голове (да и не моё это дело), но в тех его книгах, что мне довелось прочитать, это выглядит неестественно, противоречиво, громоздко и навязчиво, а иногда вдобавок лживо и лицемерно.

«Прикольно», например, читать про «империю зла и рабства» в виде Египта, зная, что на греческих территориях рабство тоже цвело и пахло, и относились к нему соответственно. То есть я могу понять и поверить в то, что рабам не нравилось быть рабами (хотя тоже не всегда), и что они стремились вернуть себе свободу. Но что древние будут пускаться в пространные рассуждения о недопустимости рабства, об угнетении, о равенстве и братстве, о бегстве от жизни в больших храмах богов, которых они считают своими покровителями – пардон, но нет.

Особенно меня «умилила» история про Яхмоса, «расхитителя гробниц», которому автор явно симпатизирует. То есть тут не то что «не получилось», а вообще никакой попытки вникнуть в ход мыслей людей тех времен, и понять, собственно, почему его преступление для египтян было столь ужасно, и почему его ну никак нельзя назвать хорошим человеком в рамках этой истории. Автор даже не считает нужным прикрыть собственные воззрения на посмертие, мол, мёртвым золотишко не нужно, лучше б на людей потратили, о чем в данной книге он так и пишет: «Страшное ремесло, достойное народа, заботившегося более о смерти, чем о жизни, старавшегося сохранить в вечности не живые дела, а славу мертвых!».

Мне почему-то это вместе с тем отрывком про изображение фараонов в гробницах напомнило эпизод из Библии:

«И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокажённого, и возлежал, — пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на неё. Но Иисус сказал: оставьте её; что её смущаете? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете. Она сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребению…» (Ев. от Марка).

Там есть и другие, более красочные вариации этой истории, но я оставлю только эту. Вот в этом отрывке прекрасно показан конфликт между тем, что поддерживал и воспевал Ефремов, и тем, что двигало многими древними (да и некоторыми современными) людьми на самом деле. Складывается впечатление, что он в принципе не очень понимал, как можно добровольно кого-то боготворить до такой степени, что жаждешь отдать этому кому-то всё самое ценное и при его жизни, и после смерти, и что разграбление могилы того, кого настолько чтили при жизни – это оскорбление не только и не столько его самого, сколько его почитателей. И, будь они даже последними бедняками, спасибо они за такое не скажут, даже, если очередной робингуд награбленное между ними всеми разделит. То, о чём Ефремов пишет, несомненно, имело место, но среди определенных слоёв населения (прежде всего, жрецов) и в определенные исторические периоды (речь, прежде всего, о смутах). Но обычным делом это не было.

Короче, я ещё долго могу расписывать, что не так, и почему, но для тех, кто готов это принять, сказанного уже достаточного, а остальным достаточно не будет никогда. На мой взгляд, оценивать историческую прозу следует, помимо базовых, ещё по критерию исторической достоверности, что подразумевает как соответствие историческим фактам, так и правдоподобность с точки зрения норм того периода, о котором книга повествует, с как можно меньшим привнесением социально-психологического из норм своего времени. Так вот в книгах Ефремова, о которых я рассказала, с этим всё плохо настолько, что их можно читать исключительно как фантастику и фантазии на тему.

Несомненно, кому-то такое зайдёт, и кто-то прочитает с интересом. Однако нужно отметить, что идейность там настолько превалирует над всем остальным, что мне лично эта история была не интересна даже и в сюжетном отношении, потому что сюжет при таком раскладе выглядит просто картонной декорацией и не более того, и о психологической достоверности персонажей, что для меня лично так ценно и в исторической, и в современной прозе, речи тоже не идёт. Короче, ещё одну книгу Ефремова я из своего списка вычеркнула. А так, читать или не читать – выбор за читающими.

Прошлые посты искать тут:

Часть 1 (XXXI-ХХХ вв. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 1. «Листы каменной книги»

И самый полный перечень других частей от 1 до 16 в конце:

Перечень частей от 17 до 30:

Атомная на краю Ойкумены, или Чудо жизни за Полярным кругом

Этот документальный фильм хоть и снят более 30 лет назад, смотреть его очень интересно! И особенно приятно слушать людей, которые говорят о жизни настоящей и будущей. Да и не стали с тех пор климат мягче, добыча ископаемых легче. Наверное, только люди не очень изменились: так же любят свою землю и своё дело. Ведь, говорят, на Севере остаётся только тот, кто в него по-настоящему влюбляется!

Итак, этот рассказ и уникальные кадры - о Билибинской атомной электростанции, расположенной рядом с городом Билибино Чукотского автономного округа - единственной тогда АЭС за Полярным кругом, в зоне вечной мерзлоты, в регионе с самыми суровыми климатическими условиями. Билибинская АЭС - главный энергоисточник Чаун-Билибинского региона, в котором ведутся промышленные разработки крупных месторождений золота и олова, она обеспечивает энергоснабжение промышленных объектов и посёлков в автономном режиме.

Дальтелефильм, 1986. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

Иван Ефремов: учёный, писатель-фантаст и "вперёдсмотрящий", заглянувший за пределы Ойкумены

Сегодня исполняется 114 лет со дня рождения советского учёного-палеонтолога и писателя-фантаста Ивана Ефремова (1908(1907) - 1972).

Автор невероятных романов «Туманность Андромеды», «Час Быка», «Таис Афинская», дилогии «На краю Ойкумены», рассказов «Алмазная труба», «Тень минувшего», «Голец Подлунный» и многих других увлекательных произведений ещё до начала своей литературной карьеры отплавал матросом навигацию на Тихом океане, а затем, поступил в Ленинграде в университет на биологическое отделение и постоянно участвовал в палеонтологических экспедициях, приносящих многочисленные ценные находки и открытия. Некоторые эпизоды путешествий Ефремова по Поволжью, Уралу, Средней Азии и Дальнему Востоку позже легли в основу его рассказов, герои которых встречаются с необычными и загадочными явлениями.

Блестящее образовании и большой практический опыт в области биологии, палеонтологии и геологии позволили ему предвидеть некоторые открытия, например, открытие месторождения алмазов в Якутии, голографии и генетической памяти, за что коллеги-фантасты называли его "вперёдсмотрящим".

Предлагаю вашему вниманию запись состоявшейся в редакции журнала "Техника - молодёжи" встречи тех, кто в течение многих лет был рядом с Иваном Антоновичем, хорошо его знал и сотрудничал в разных областях.

Передача "Иван Ефремов. 1907-1972. Страницы творчества". 1982 год. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

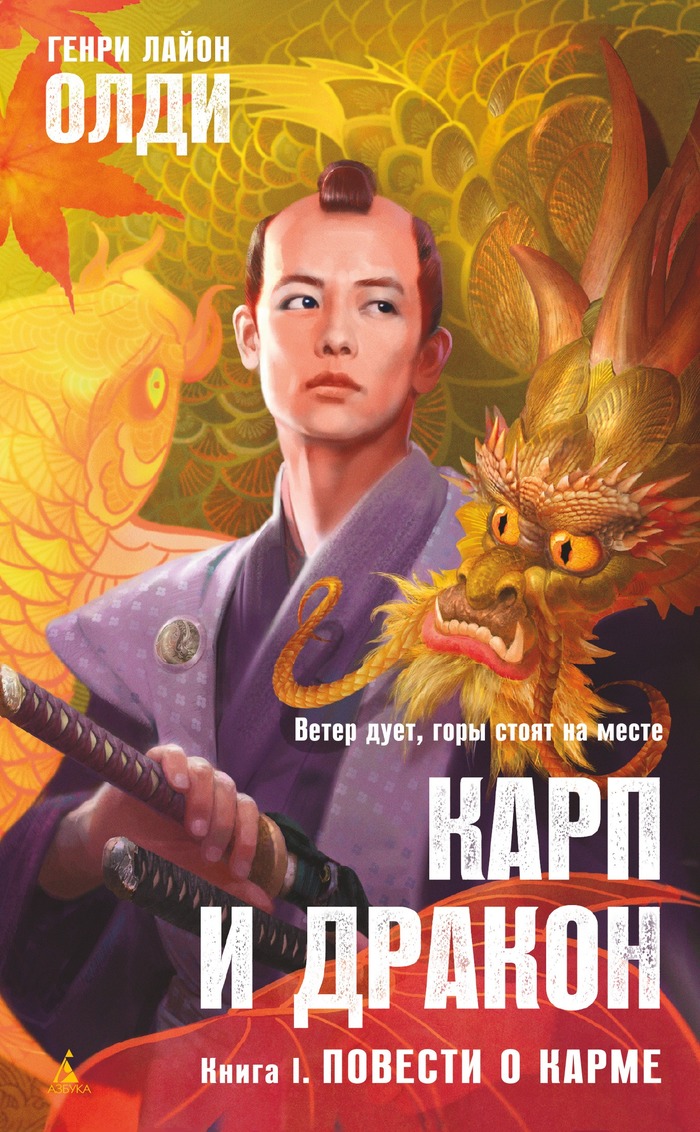

Ищу книги

Всем привет. Ребята, может кто-нибудь помочь? Ищу книги из цикла " Ойкумена " Генри Лайона Олди. Трилогия " Побег на рывок ". Никак не получается купить. Помогите, пожалуйста. Может, есть у кого или в книжном продаётся? Оплачу и книги и пересылку.

О книгах, читателях и переводах. Часть 2

Продолжение интервью внештатного корреспондента гайда.медиа Алексея Скабичевского с писателями Дмитрием Громовым и Олегом Ладыженским, публикующимися под псевдонимом Генри Лайон Олди. Начало беседы тут.

Олег Ладыженский и Дмитрий Громов/Фото: Мир Олди

гайда.медиа: Что изменилось в украинских издательствах за последние 20 лет?

Г. Л. Олди: Если поднять статистику, то вот уже минимум десять лет украинский книжный бизнес, к нашему большому сожалению, демонстрирует падение базовых показателей (количество выпускаемых наименований, средний тираж и т. д.). Эту отрицательную динамику мы в полной мере ощутили, что называется, на собственной шкуре.

В свое время у нас вышло около десятка книг на украинском. Издавались мы в Украине и на русском, участвовали во многих сборниках и антологиях. Увы, в последние шесть-семь лет мы предлагаем издателям наши книги на украинском языке, но результата пока нет. Возможно, он будет позже, вот тогда и поговорим об изменениях в положительную сторону.

гайда.медиа: Поменялось ли что-то за последние годы во взглядах Минкульта Украины на массовую культуру?

Г. Л. Олди: Про Минкульт ничего сказать не можем. Они с нами никогда не связывались, предложений от них не поступало, а угадывать мысли министров и чиновников мы не умеем. Вот, к примеру, написали мы роман «Нюансеры», где фактически объяснились в любви к родному городу Харькову, описав его, каким он был в конце XIX века, с многими выдающимися личностями и событиями. 60 рецензий и развернутых откликов, но только не от министерств и ведомств. Мы с ними живем в параллельных непересекающихся реальностях. Ну и хорошо, у каждого своя работа.

гайда.медиа: Кого из современных украинских авторов вы можете порекомендовать?

Г. Л. Олди: Говоря о тех, кого принято называть фантастами, мы не можем не вспомнить наших друзей и коллег Андрея Валентинова, а также Марину и Сергея Дяченко (сейчас они живут в США, но тем не менее).

Далее: Владимир Аренев, Андрей Дашков, Наталья Щерба в сегменте детско-юношеской фэнтези; Симона Вилар. Прекрасные поэты Александр Кабанов, Сергей Жадан и Борис Смоляк.

Наверняка кого-то сходу подзабыли, за что сразу извиняемся. Впрочем, это наши личные вкусы. У кого-то другого список будет иной.

Генри Олди на встрече с читателями/Фото: author.today

гайда.медиа: Как вы относитесь к своей аудитории?

Г. Л. Олди: Свою почтенную публику мы уважаем и ценим. Читатель всегда прав, когда делится субъективным впечатлением от книги. Когда же он претендует на объективность («Мне не нравится» превращается в «Это чтиво отстой!»), он из читателя превращается в критика и литературоведа. А к критикам мы уже относимся по-разному, в зависимости от уровня их профессиональной подготовки и умения анализировать материал.

гайда.медиа: Какие из ваших книг не были поняты массовым читателем?

Г. Л. Олди: Что это за зверь «массовый читатель»? Каждая книга понимается или не понимается конкретным человеком, причем в разной степени. Тут не работает магия больших чисел. И не писателю оценивать: поняли его или нет? Время покажет.

Скорее, здесь можно говорить о книгах более популярных, более востребованных читателем («Путь Меча», «Ойкумена», «Герой должен быть один») и менее востребованных («Шутиха», «Маг в Законе», «Нюансеры»).

Впрочем, на «Нюансеров» уже написано столько рецензий, что меньшая популярность отлично компенсируется активнейшей реакцией тех, кто приобрел и прочитал.

гайда.медиа: Насколько читателю интересен наш мир, наше время?

Г. Л. Олди: Должны признаться, что читатель все-таки предпочитает костюмированные спектакли в ярких декорациях. Иногда приходится сегодняшние реалии заворачивать в обертку эпичности, фэнтези, космической оперы, историчности другой эпохи, иначе читатель готов уйти от книги. Тем не менее, мы регулярно пишем книги про «здесь и сейчас», хотя бы для того, чтобы не терять форму. Нарисовать петуха, как говаривал китайский художник, гораздо сложнее, чем дракона: дракона не видел никто, а петуха видели все.

гайда.медиа: Когда вы пишете про нынешние реалии, насколько это интересно вам, как авторам, и что может быть интересного снаружи? Всё-таки классик писал: «Не выходи из комнаты...»

Г. Л. Олди: Когда умер Алексей Толстой, в его кабинете обнаружилось сотни три эскизов-зарисовок, написанных по-разному, в разной стилистике. Это все было описание вида из окна кабинета. Так что о чем бы мы ни писали, будь это далекая галактика или Древняя Греция, мы пишем о нашей с вами обыденности. Иначе не умеем.

гайда.медиа: Собираетесь ли вы продолжать цикл «Ойкумена»?

Г. Л. Олди: Этого ответа мы сейчас не дадим. В данный момент мы сказали все, что хотели. Ну, почти все. Продолжать ради гонораров, на волне спроса мы не станем. Но если вдруг идеи оформятся в новое художественное решение —все может быть.

Обложка книги «Ойкумена. Космическая симфония»/Иллюстрация: Владимир Бондарь

гайда.медиа: Ранее вы озвучивали идею опубликовать в электронном формате историю написания «Ойкумены».

Г. Л. Олди: Читатели просили нас опубликовать планы к эпопее, каких набралось на хорошую книжку, мы размышляли на эту тему вслух в интернете — и пока что решили не делать этого.

гайда.медиа: Ваше увлечение рассказами вначале превратилось в цикл «Смех дракона» — своеобразный трибьют Роберту Говарду, автору «Конана», — а позже и вовсе в роман «Циклоп». В следующем году вашему последнему рассказу исполнится 10 лет. Неужели этот жанр исчерпал себя для вас?

Г. Л. Олди: Для рассказов нужно особое состояние. Видимо, оно нас не посещает, поэтому рассказы не пишутся. Зато пишутся повести: «Заря над Содомом», «Право первородства». Весь наш новый роман «Карп и дракон» собран из повестей, прошитых единым сюжетом, временем и местом действия. Еще пишутся стихи и миниатюры, которые собираются в циклы и временами публикуются. Тоже рассказы, только маленькие.

Обложка книги «Карп и дракон»/Иллюстрация: Владимир Бондарь

гайда.медиа: 23 декабря вышла в электронном виде первая часть вашей дилогии «Повести о карме». Главный герой — подающий надежды японский детектив со слугой-иностранцем. Каково вам работать в этом литературном направлении?

Г. Л. Олди: Мы не впервые вплетаем детективную канву в свои книги. Ни одна из наших книг не была «чистым» или «классическим» детективом. Но элементы детектива в большей или меньшей степени мы использовали во многих. К примеру, «Бык из машины» — нуар-киберпанк-детектив; «Мессия очищает диск» — историко-авантюрный фэнтези-детектив на материале средневекового Китая; «Шерлок Холмс против марсиан» — ироничный литературоцентричный мэшап-стимпанк-детектив.

И вот — «Карп и дракон», мистический детектив на материале альтернативной Японии конца XVII века. Да, пожалуй, детективная составляющая в «Карпе и драконе» проявлена сильнее, чем в названных выше книгах. Но, в принципе, детективное расследование — лишь один из множества литературных приемов, которыми мы пользуемся. В «Карпе и драконе» детективную интригу мы использовали в большой степени, что называется, «на полную катушку». Очень интересный и полезный опыт.

гайда.медиа: Если говорить про детектив, как литературное направление, вы ориентировались только на японскую школу?

Г. Л. Олди: Мы не ориентировались только и исключительно на «японскую школу детектива». На общие принципы построения детективного расследования и сюжета — да, в значительной степени (хотя и не только на них). На реалии и декорации Японии XVII века — тоже да.

Но Япония у нас альтернативная: за 100 лет до описываемых нами событий будда Амида явил людям чудо, коренным образом изменив дальнейшую историю Страны Восходящего Солнца, превратив ее в Чистую Землю. В этих-то условиях (которые для них, в отличие от читателя, вполне естественны и привычны) нашим героям и придется действовать. Так что снова мы работаем на стыке жанров -- альтернативной истории, исторического романа, мистики, фэнтези, детектива и психологической прозы.

гайда.медиа: Под вашим пером масоны вербовали Пушкина для убийства царя, а Станиславский стал настоящим магом мизансцен. Мало верится, что вы не можете справиться с написанием романа «Говард и Говард», посвященного двум праотцам современной фантастики — Говарду Лавкрафту и Роберту Говарду. Когда вы понимаете, что книгу не стоит даже начинать?

Г. Л. Олди: Книга должна созреть. Некоторые замыслы вылеживались у нас по 10-15 лет. Для книги надо собрать материал. Это тоже долгий и утомительный процесс. Если мы видим, что книга не созрела, а материал для нее не собран в достаточной степени, мы не пишем эту книгу. Опять же, мы вполне можем перегореть, утратить интерес к теме, которая волновала нас когда-то.

гайда.медиа: Что бы вы посоветовали читателю, который впервые читает ваши книги и понимает, что это не его?

Г. Л. Олди: Для читателя, который впервые взял в руки нашу книги и понял, что это «не его», есть два варианта.

1. Сделать еще одну попытку. Взять другую книгу, третью. Они у нас разные. Глядишь, другая окажется «его».

2. Не читать больше Олди и не мучать себя. Писателей много, книг еще больше – всегда можно найти что-то на свой вкус.

гайда.медиа: Встречали ли вы фанатов довольных вообще всем вашим творчеством?

Г. Л. Олди: Фанатов (мы, скорей, назовем их преданными читателями), которые довольны всем нашим творчеством, мы встречали. Их не слишком много, но они есть. Относимся мы к ним дружелюбно, но излишние публичные восторги не снизят нашего собственного критического отношения к себе-любимым.

гайда.медиа: Можете ли вы представить себе роман Стивена Кинга «Мизери» в реальном мире?

Главная героиня романа «Мизери» Энни Уилкс в исполнении Кэти Бэйтс/Режиссер: Роб Райнер

Г. Л. Олди: Легко! Книги Кинга очень реалистичны и талантливо, убедительно написаны. Фактически мы давно живем в сходной ситуации: Кинг просто заострил проблему, которая хорошо знакома любому творческому человеку — обоюдная зависимость публики и актера, слушателей и музыканта, читателей и писателя.