ВЕЛИКИЕ ПОЭТЫ

Ответ @Mighelio на #comment_322834132

Блок, Тютчев, Лермонтов, Некрасов,

Есенин, Бунин, Пушкин, Фет -

Здесь Вам не горстка пидорасов!

Здесь каждый гений и поэт!

Коль не гордишься ими всеми,

С небес уриновый поток

К тебе ниспустят Фет, Есенин,

Некрасов, Пушкин, Тютчев, Блок...

Мы живём в век перемен, но не тех, о которых просил Цой

Сейчас широко обсуждают теорию эволюции Дарвина и религиозные аспекты происхождения человека, вряд ли дело выгорит, будем здравомыслящими. А вообще, я не понимаю чего они до Дарвина докопались, надо было сначала Лермонтова в иноагенты записать и исключить из учебной программы, ведь из под его пера вышли «Злой чечен ползёт на берег, точит свой кинжал" и "Чеченцы - народ дрянь". Возможно что-то ещё было, это только то, что вспомнил. А ещё очень хорошая идея найти потомков Михаила Юрьевича, и заставить публично извиниться.

А если серьезно, то тогда так было и сейчас так, только тогда это были просто горцы с кинжалами, а сейчас это государственные деятели при власти.

Когда волнуется желтеющая нива

Когда волнуется желтеющая нива,

И свежий лес шумит при звуке ветерка,

И прячется в саду малиновая слива

Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда росой обрызганный душистой,

Румяным вечером иль утра в час златой,

Из-под куста мне ландыш серебристый

Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу

И, погружая мысль в какой-то смутный сон,

Лепечет мне таинственную сагу

Про мирный край, откуда мчится он,—

Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе,—

И счастье я могу постигнуть на земле,

И в небесах я вижу бога.

Автор: Михаил Лермонтов

Дубовый листок...

Дубовый листок оторвался от ветки родимой

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;

Засох и увял он от холода, зноя и горя

И вот, наконец, докатился до Черного моря.

У Черного моря чинара стоит молодая;

С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская;

На ветвях зеленых качаются райские птицы;

Поют они песни про славу морской царь-девицы.

И странник прижался у корня чинары высокой;

Приюта на время он молит с тоскою глубокой,

И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый,

До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

Один и без цели по свету ношуся давно я,

Засох я без тени, увял я без сна и покоя.

Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных,

Немало я знаю рассказов мудреных и чудных».

«На что мне тебя? — отвечает младая чинара,-

Ты пылен и желт — и сынам моим свежим не пара.

Ты много видал — да к чему мне твои небылицы?

Мой слух утомили давно уж и райские птицы.

Иди себе дальше; о странник! тебя я не знаю!

Я солнцем любима, цвету для него и блистаю;

По небу я ветви раскинула здесь на просторе,

И корни мои умывает холодное море».

Автор: Михаил Лермонтов

Как я не стал гуманитарием

Радуюсь за тех, кто вспоминает свою школу добрым словом. У меня не получается. Уже много лет. Хотя, школа, в которой я учился, была хорошая. И долго такой оставалась. Судя по тому, сколько в 90-е годы стоило поступить в нее ребенка.

Сочинять стихи, то есть, рифмовать слова, я начал чуть ли не раньше, чем научился читать. И позже мне нравилось "играть словами". В школе мне преподавала литературу "очень опытная учительница". В нашей школе все учителя были как на подбор, из лучших. И эта - тоже.

Рассказывала она складно. Но, не более. Была у нее любимая фишка: время от времени она задавала такие "факультативные" задания: написать стих про товарища или написать письмо в стихах товарищу с изложением какого-то события. Можно было и не писать. Но если напишешь, то получишь пятерку.

Конечно, я писал с удовольствием. И не только себе, а и за нескольких других. А чтобы не подвести друзей, писал в разных стилях, разным слогом, разным ритмом. Даже старался подобрать стиль под темперамент «заказчика».

Но всегда для меня это заканчивалось скандалом. Дело в том, что эта учительница с первого дня нашего знакомства сочла меня плохим человеком и бездарем. Затрудняюсь теперь сказать, почему. Много времени прошло. Находя среди немногих выполненных работ мою, она неизменно устраивала мне разнос за то, что я пользуюсь чужим трудом.

У нас в классе была девочка П., тоже любившая и умевшая писать. Она тоже писала за нескольких друзей. Ее стиль был хорош, но однообразен. Учительница сразу его улавливала и, любя эту девочку, не наказывала тех, кому она писала. А моё авторство ей распознать не удавалось, и мои друзья получали пятерки. Но не я. Учительница упорно утверждала, что за меня пишет П. Дошло даже до большого скандала: меня обвинили в том, что я запугал эту самую П. Ведь бедная девочка отрицала свое авторство. Но эта П., как все знали, никогда не врала. Значит, по логике учительницы, я бедную девочку запугал и принудил врать!

Было обидно. Главное, ничем ведь не докажешь. Мои одноклассники, получавшие пятерки за мои труды, и не думали признаваться. Да и я от них этого не требовал. Просто я, в конце концов. перестал писать стихи, а сочинения стал писать, передирая фразы из предисловий к сборникам и собраниям сочинений. Зато какие замечательные тексты и мысли складывались в моей голове на те же бледные темы! И о Печорине, и о Лизе, и о других! С тех пор я любой свой рассказик складываю в голове, а после пишу. Быстро и почти начисто.

Перед получением аттестата о восьмилетнем образовании меня беспокоил только экзамен по литературе. Я опасался, что нелюбимая учительница меня завалит. Вылететь из специальной школы, в которой я учился, было не сложно. Тем более, что я жил в другом районе. Экзамен принимала комиссия из трех человек. Это давало мне шанс.

Я преодолел задание по грамматике и кое-как ответил на вопрос по литературе. Третьим заданием было прочесть стихотворение. Не по памяти, а то тексту, прилагавшемуся к экзаменационному билету. Я впервые увидел доставшийся мне стих, и он мне понравился. Ритм его был неровный. Короткие строки чередовались с длинными. У меня было время прочесть его про себя несколько раз. И я догадался, что короткие строки нужно отделять от длинных паузами. А весь текст читать будто чуть по слогам, словно страдая слабостью. Стихотворение было написано от лица узника, томящегося в тюрьме.

Когда я закончил декламировать, председатель комиссии пожал руку моей нелюбимой учительнице. Я получил удовольствие, заметив в ее лице смятение.

Со следующего года у нас сменился учитель литературы, и мне стало спокойнее. Но, мое выступление на экзамене мне аукнулось. Однажды завуч явилась к нам в класс и сообщила, что предстоит районный конкурс чтецов стихов Лермонтова. Мне и еще нескольким ребятам было предложено принять участие в отборе на этот конкурс. Пообщавшись со своими будущими конкурентами, я выяснил, что все они собирались читать всего два-три стихотворения из школьной программы. Я представил себе, сколько ж людей станут читать на конкурсе одно и то же стихотворение! Так не годится, и я засел изучать толстый сборник поэта. Через пару дней я сделал свой выбор.

В актовом зале школы расселись учителя и полтора десятка чтецов, отобранных для прослушивания. И началось…

Как-то раз перед четою соплеменных гор… - декламировал один.

У Казбека с Шат-горою… - вторил следующий.

Сижу за решеткой в темнице сырой, Белеет парус одинокий… – вперемежку к предыдущими бубнили другие.

Наступила моя очередь. Учителя не догадались спросить меня, что я собираюсь читать.

- С тех пор как Вечный Судия мне дал всеведенье пророка,

В глазах людей читаю я страницы злобы и упрека…

Я услышал, как учительница биологии спросила: Это Лермонтов?

-Провозглашать я стал любви и правды чистые ученья,

В меня все близкие мои бросали бешено каменья.

Завуч, перегнувшись через кресло, спросила у учителя литературы:

- Это вы дали ему этот стих?

Тот замахал руками.

- Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я, нищий…

- Хватит! – сказала завуч – К завтрашнему дню выучи стих про горы!

- Я его знаю, пожалуйста! – ответил я.

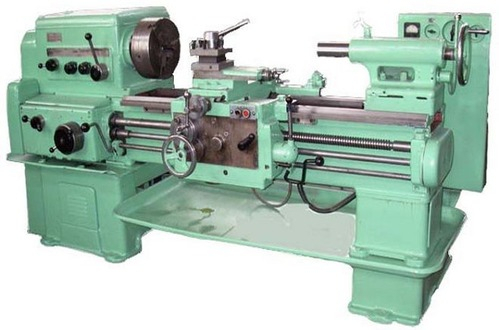

И, закатив глаза к потолку, скороговоркой оттарабанил про то, как спорили Казбек с Эльбрусом. Спрыгнул со сцены и ушел в токарную мастерскую. Учитель по труду мне обрадовался. В тот день как раз привезли с завода-шефа партию заготовок, которые нужно было обработать. Вращение шпинделя и визг резца меня успокоили.

- Да пошли они со своим конкурсом! – думал я, двигая суппорт.

Зеленые лучи Лермонтова

1.

Далеко не каждому в жизни доводится увидать собственными глазами любопытное оптическое явление — зелёный луч на закате, а уж тем более на восходе солнца. Для этого нужны особые условия: чистый воздух, свободное от облаков небо, открытый горизонт в степи или тундре, штиль на море. Физическая сторона явления — преломление и дисперсия (разложение в спектр) солнечных лучей при их вхождении в земную атмосферу — давно известна и не представляет никакого «чуда».

Иное дело — первые и последние взблески художественного гения. Ослепительные, они поражают воображение, но природа их для науки темна, и до сих пор это terra incognita для искусствоведов. Поэтому приходится говорить о них, прибегая к терминам религиозно-мистическим, ничего, по сути, не объясняющим: «прорицание», «предвидение», «предчувствие».

Такое положение, современное Сократу с его даймонионом (божественным голосом), нельзя признать нормальным в эру НТР, и со временем, надо полагать, оно изменится, — утратив «сверхъестественность», пророчества, как зелёные лучи солнца, станут объектом лишь для чисто эстетической рефлексии.

Ну а пока в разговоре о Михаиле Лермонтове нам не уйти от рассуждений о таинственном даре, с необычайной, кажется, прежде ни у кого из поэтов невиданной силой проявившемся как в начале, так и в конце его стремительного и относительно недолгого творческого пути. Да он и сам заявлял в предсмертном стихотворении «Пророк», заключающем, несомненно, автобиографическую характеристику:

С тех пор, как вечный судия

Мне дал всеведенье пророка,

В очах людей читаю я

Страницы злобы и порока.

Это не было самообманом: те из современников, кто имел возможность хоть сколько-нибудь внимательно всмотреться в загадочную личность, находили в поведении и даже в облике Лермонтова черты, свойственные людям его задачи и обыкновенно отталкивающие окружающих. К. А. Бороздин, в 1841 году 13-летний мальчик, восторгавшийся лермонтовскими стихами и мечтавший познакомиться с автором, который заранее рисовался его незрелому, книжному воображению «чем-то идеально прекрасным, носящим на челе печать высокого своего призвания», так описывает первую (из двух) встречу с поэтом: «Огромная голова, широкий, но невысокий лоб, выдающиеся скулы, лицо коротенькое, оканчивающееся узким подбородком, угрястое и желтоватое, нос вздёрнутый, фыркающий ноздрями, реденькие усики и волосы на голове, коротко остриженные. Но зато глаза!.. я таких глаз никогда после не видал. То были скорее длинные щели, а не глаза, и щели, полные злости и ума… Во всё время его разговора с хозяйкой с лица Лермонтова не сходила сардоническая улыбка, а речь его шла на ту же тему, что и у Чацкого, когда тот, разочарованный Москвою, бранил её беспощадно… Впечатление, произведённое на меня Лермонтовым, было жуткое. Помимо его безобразия, я видел в нём столько злости, что близко подойти к такому человеку мне казалось невозможным, я его струсил». Но в лермонтовской природе всегда чувствовалось что-то иное, что резко выделяло его из среды молодых русских дворян-мизантропов, среди которых он воспитывался и чьи старшие товарищи показали себя во всей красе в событиях 14 декабря 1825 года. Характерным образом, мемуарист тут же отмечает: «И не менее того, увидеть его снова мне ужасно захотелось».

Евдокии Растопчиной, наблюдавшей Лермонтова в ту пору, когда он был одних лет с Бороздиным, ещё на детских балах, тот запомнился «бедным ребёнком, загримированным в старика и опередившим года страстей трудолюбивым подражанием». В 1858 году, описывая его Александру Дюма, собиравшему сведения о главных русских литераторах, Растопчина окрестила лермонтовские стихи, до первой высылки на Кавказ, «ощупываниями», а принёсшее ему первую славу стихотворение «Смерть поэта» (1837) даже назвала посредственным. С одной стороны, в этом отзыве чувствуется профессиональная придирчивость, — Растопчина сама писала стихи, и довольно недурные (их ценил и Лермонтов); с другой же, далеко не всё из пресловутых «ощупываний» могло быть ей тогда известно. Интересно, что сказала бы мемуаристка о впервые опубликованном в Берлине, в 1862 году, лермонтовском «Предсказании»:

Настанет год, России чёрный год,

Когда царей корона упадёт;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жён

Низвергнутый не защитит закон;

Когда чума от смрадных, мёртвых тел

Начнёт бродить среди печальных сел,

Чтобы платком из хижин вызывать,

И станет глад сей бедный край терзать;

И зарево окрасит волны рек:

В тот день явится мощный человек,

И ты его узнаешь — и поймёшь,

Зачем в руке его булатный нож;

И горе для тебя! — твой плач, твой стон

Ему тогда покажется смешон;

И будет всё ужасно, мрачно в нём,

Как плащ его с возвышенным челом.

Стихотворение датировано 1830 годом, когда автору было всего 15 лет. Всё в нём, начиная с заглавия, проникнуто непоколебимой убеждённостью в реальности описываемых картин грядущего. Напрасно скептики, по-своему истолковывая помету, сделанную рукой Лермонтова на полях рукописи: «Это мечта», пытаются уверить нас, будто таким образом юный автор отрёкся от своего предсказания, посчитав его чем-то несерьёзным, какой-то детской игрой. Нам говорят, что у слова «мечта» в XIX столетии было и другое значение: «фантазия». Хочется задать закономерный вопрос, а разве у этого слова не существовало прямого значения, куда более распространённого, и что помешало Лермонтову написать «Это фантазия», если он и впрямь считал так.

Как бы то ни было, содержание «Пророчества» говорит само за себя. Доказательство его серьёзности — 1917 год, чёрный год России, когда упала корона её царей. Кстати, Лермонтов, как и Велимир Хлебников в 1912 году, не предсказывал Октябрьский переворот[1], — оба поэта ожидали «падения государства», совершившегося в результате двух последовательных событий; взятие Зимнего большевиками и левыми эсерами было прямым следствием Февральской революции, посягнувшей не только на монархическую форму правления, а на государственный строй как таковой, и запустившей гигантский маховик тотального разрушения.

В целом, текст «Пророчества» понятен каждому и не нуждается в подробном анализе. Остановлюсь лишь на двух моментах.

Первый. Строки «Когда детей, когда невинных жён низвергнутый не защитит закон…» можно принять в общем смысле, то есть как массовое насилие над беззащитными. Но нет ли тут чего-то более конкретного, касающегося, предположим, царской семьи? Ещё раз вчитаемся в начало:

Настанет год, России чёрный год,

Когда царей корона упадёт;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жён

Низвергнутый не защитит закон…

Речь, как представляется, идёт не столько о падении самодержавия вообще, сколько о связанной с этим судьбе самих царей, и шире — царской фамилии, ведь «чернь» забудет любовь не к одному из них, не к нему, а к ним. Чьи же «смерть и кровь» в таком случае будут пищей многих? Да тех же, чьих детей и жён «низвергнутый не защитит закон». Камень преткновения в этих строках — «невинные жёны». Если Лермонтов имел в виду невинность чисто физиологическую, почему тогда он не написал просто: «дев»? Присутствие банальной рифмовки «жён — закон» не может быть принято во внимание, так как ничего не стоило, не изменяя смысла высказывания, перефразировать следующую строчку с окончанием, допустим, на «гнев». Невинность здесь можно понимать скорее как неповинность или невиновность. Если так, то говорится о насилии над детьми и их матерями, кроме того, принадлежащими к высшему слою общества, поскольку неповинны они именно перед «чернью».

Два имени возникают в этой связи: сёстры Александра и Елизавета Фёдоровны — жёны, соответственно, императора Николая II и великого князя Сергея Александровича Романова, убитого террористом Иваном Каляевым в 1905 году. Основательница Марфо-Мариинской обители, преподобномученица Елизавета Алапаевская выше земного суда, но вот её младшая сестра и при жизни, и после убийства в доме Ипатьева огульно обвинялась в предательстве интересов России, в шпионаже в пользу Германии. Выражусь неожиданно (впрочем, эта книга и так, думаю, успела уже кое-чем удивить читателя) и прямолинейно: не следует учесть или по крайней мере ли иметь в виду «Предсказание» Лермонтова (предсказание, подчеркну, сбывшееся) как ещё одно свидетельство невиновности императрицы?

Второе. Те, кто считает лермонтовское стихотворение «фантазией», полагают, что всё в его содержании не выходит за рамки известного поэту, хотя бы из уже имевшихся в его время описаний, например, Великой французской революции. Между тем, ни она, ни какая-либо другая революция, вплоть до Февральско-октябрьской, не сопровождались вспышками заразных заболеваний и массовым голодом, о которых чётко говорится в «Предсказании». Наиболее сильное впечатление производит строка «И зарево окрасит волны рек…». Да ведь это не что иное, как зарево пожаров в помещичьих усадьбах, в «чёрный год» запылавших по всей России!

О какой «фантазии» у Лермонтова можно вообще говорить, когда через два года после «Предсказания» та же рука уверенно выведет:

Нет, я не Байрон, я другой,

Ещё неведомый избранник…

И далее:

Я раньше начал, кончу ране,

Мой ум немного совершит…

Об этом раннем конце Лермонтова, о предсмертных стихах — зелёном луче на его закате, — дальнейший наш разговор.

2.

К 1840 году предощущение Лермонтовым безвременной смерти стало диктовать ему внятнее, в подробностях:

Наедине с тобою, брат,

Хотел бы я побыть:

На свете мало, говорят,

Мне остаётся жить!..

— — — — — — — — — — — — —

Скажи им, что навылет в грудь

Я пулей ранен был…

В том же году вышел из печати роман «Герой нашего времени», в котором обрисованы не только, так сказать, декорации пятигорской трагедии, но и набросаны портреты её главных действующих лиц.

В том, что Печорина автор наделил чертами собственного характера, нет, разумеется, ничего удивительного, но вот сходство Грушницкого, позёра литературного, с реальным Николаем Мартыновым, убийцей Лермонтова, феноменальное. Поводом для дуэли, согласно известному рассказу, стал каламбур, произнесённый поэтом на вечеринке в доме Верзилиных: «montagnard au grand poignard» (фр.: «горец с большим кинжалом»); высмеивался несколько маскарадный черкесский костюм отставного майора, с кинжалом за поясом.

Здесь, как и во всей последовавшей дуэльной истории, много неясного. Каламбур был совершенно в духе той грубоватой армейской среды, к которой принадлежали и Мартынов и Лермонтов. В сущности, ничего обидного в нём нет. Скорее это своеобразный комплимент, пусть и не слишком уместный в присутствии дам. Во всяком случае, ничего такого, что должно было привести двух старинных знакомцев к поединку. Ну, повздорили бы слегка, назавтра помирились бы за чарочкой, — так обыкновенно тогда и происходило, иначе русское офицерство перестреляло бы само себя. И всё-таки «обиженный» настоял на своём и хладнокровно убил готового к примирению «обидчика»; он даже ничем не рисковал, ведь Лермонтов стрелять не собирался. Убил, замечу, не какого-то безвестного поручика, а знаменитого поэта, в общем мнении — наследника Пушкина. Неужели даже сутки спустя, в день дуэли, Мартынов всё ещё чувствовал себя смертельно оскорблённым и «не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал»?

Справедливо обращают внимание, что Мартынов писал стихи, не возвышаясь, однако, над уровнем посредственности, и таким образом Лермонтов, уже вкусивший заслуженную литературную славу, мог пасть жертвой банальной зависти. Но только ли он единственный желал смерти гения? Характерно высказывание о Лермонтове одного из секундантов, князя Васильчикова: «Если б его не убил Мартынов, то убил бы кто другой; ему всё равно не сносить бы головы». За попыткой оправдаться, свалив всё на якобы совершенно невыносимый характер поэта, не сквозит ли в этих словах знание того, что «горец с большим кинжалом» действовал не в одиночку?

В связи с этим вспоминается неадекватная реакция Николая I при получении вести о гибели Лермонтова: «Собаке — собачья смерть!» Кажется, эта реплика всё-таки миф, но вот что интересно: ни убийца, ни так называемые секунданты (или замешанные в интригу соучастники), Глебов и Васильчиков, не понесли сколько-нибудь серьёзного наказания, что в ту пору было вопиющим исключением. Для сравнения: Лермонтова за несостоявшуюся дуэль с Барантом исключили из гвардии и отправили на Кавказ, под чеченские пули. А что же обагривший руки праведной кровью поэта Николай Мартынов, неужели загремел в Нерчинские рудники? Нет, отделался лёгкой прогулкой в один из киевских монастырей, «на покаяние», да и то вместо объявленных ему поначалу двенадцати лет отбыл там всего четыре года, отлучаясь потихоньку в Москву — позировать для своего портрета. В убийстве он, как известно, так никогда и не раскаялся…

Почувствовал ли Лермонтов расставленную ловушку? И да, и нет.

Вспомним, как в завершающей «Героя нашего времени» повести «Фаталист» Печорин становится свидетелем безумной выходки поручика Вулича — тот на спор с ним пробует застрелиться, чтобы проверить «может ли человек своевольно располагать жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута».

Лермонтов устами Печорина передаёт эту сцену так:

«Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись; но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали моё замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться».

Пистолет Вулича даёт осечку; он выигрывает пари, но… в ту же ночь всё-таки погибает.

Эпизод показывает, насколько занимал Лермонтова вопрос, волнующий теперь и нас в разговоре о нём. В. А. Соллогуб, свидетель пребывания его в Петербурге весной 1841 года, приводит слова, сказанные поэтом на вечере у Карамзиных накануне отъезда на Кавказ: «…времени работать мало остаётся; убьют меня, Владимир!». Известен рассказ А. М. Веневитиновой, записанный А. П. Висковатовым: «По свидетельству многих очевидцев, Лермонтов во время прощального ужина был чрезвычайно грустен и говорил о близкой, ожидавшей его смерти».

«За несколько дней перед этим, — продолжает Веневитинова, — Лермонтов с кем-то из товарищей посетил известную тогда в Петербурге ворожею, жившую у Пяти Углов и предсказавшую смерть Пушкина от „белого человека“; звали её Александра Филипповна (А. Ф. Кирхгоф. — М. Л.). Лермонтов, выслушав, что гадальщица сказала его товарищу, с своей стороны, спросил: будет ли он выпущен в отставку и останется ли в Петербурге? В ответ он услышал, что в Петербурге ему вообще больше не бывать, не бывать и отставки от службы, а что ожидает его другая отставка, „после коей уж ни о чём просить не станешь“».

Евдокия Растопчина, сблизившаяся с Лермонтовым в те дни, описывает их последнюю встречу так: «Мы ужинали втроём, за маленьким столом, он и ещё другой друг, который тоже погиб насильственной смертью в последнюю войну (Крымскую войну 1853—1856 гг. — М. Л.). Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его, казавшимися пустыми, предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце. Через два месяца они осуществились…»

Конечно, все эти показания были даны уже постфактум, но…

Кто спорит, что излишне впечатлительным натурам — а люди творческие, как Соллогуб и Растопчина, всегда таковы, — вообще свойственно что-нибудь додумывать и присочинять. Однако имеется ещё одно свидетельство, самое надёжное, исходящее от главного лица, — от Лермонтова. Незадолго до отъезда поэт посвятил Растопчиной стихотворение, начальные строки которого не оставляют ни малейшего сомнения в том, что предстоящее им расставание он действительно считал необратимым:

Я верю: под одной звездою

Мы с вами были рождены;

Мы шли дорогою одною,

Нас обманули те же сны.

Но что ж! — от цели благородной

Оторван бурею страстей,

Я позабыл в борьбе бесплодной

Преданья юности моей.

Предвидя вечную разлуку,

Боюсь я сердцу волю дать;

Боюсь предательскому звуку

Мечту напрасную вверять…

Вот так: предвидел вечную разлуку, и ничтожного Мартынова попросту не разглядел — не до того уже было.

Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!

Спит земля в сияньи голубом…

Что же мне так больно и так трудно?

Жду ль чего? жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы…

Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы,

Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

Про любовь мне сладкий голос пел,

Надо мной чтоб вечно зеленея

Тёмный дуб склонялся и шумел.

Это поразительное стихотворение, оставшееся в последней походной тетради поэта, разделяется как бы на две части, на два плана — небесный и земной. О втором из них сказать особо нечего, разве что можно искренне посочувствовать желанию навеки забыться волшебным сном, подобным летаргическому. Что ж, всё земное трепещет при мысли о приближении смерти!

Но первые шесть строк… До большинства они доходят нивелированными популярным романсом до уровня простой пейзажной зарисовки. Что в них описывается, неужели всего лишь ночная прогулка страдающего бессонницей человека по безлюдным местам? Никто не обращает внимания на явную в таком случае тавтологию: «дорога» и «кремнистый путь» — это в сущности одно и то же (ср. у А. Вознесенского: «Продал художник свой дом, продал картины и кров»).

Разумеется, дело тут в другом. «Кремнистый путь» — это не что иное, как мерцающий в ночном небе звёздный Млечный путь, внемлющая Богу пустыня — пустота космоса над нашими головами. Стихотворение вообще повествует не о физическом, а о духовном путешествии, когда, следуя своей одинокой дорогой, дух покидает земные пределы.

Что же отрывается ему оттуда, из торжественных и чудных небес? Земля, спящая в сияньи голубом. Не замечаете ничего необычного? Сейчас это выглядит совершенно естественным, а вот Герберт Уэллс на рубеже веков и Рэй Бредбери в 1950-х, в соответствии с традицией фантастической литературы, представляли Землю в космическом пространстве зелёной.

«Земля радовала сочной палитрой красок. Она окружена ореолом нежно-голубого цвета». Нет, это не черновик лермонтовского стихотворения, а цитата из книги Юрия Гагарина «Дорога в космос. Записки лётчика-космонавта СССР» (1961). Гагарин стал первым человеком, увидевшим родную планету из космоса. Первым после Лермонтова.

Может быть, самые проницательные слова о Лермонтове были произнесены через сто с лишним лет после его гибели другим поэтом, чья миссия оказался во многом продолжением лермонтовской.

«…Лермонтов — мистик по существу, — писал Даниил Андреев в „Розе мира“. — Не мистик-декадент поздней, истощающейся культуры, мистицизм которого предопределён эпохой, модой, социально-политическим бытиём, а мистик, если можно так выразиться, милостью Божией; мистик потому, что внутренние его органы — духовное зрение, слух и глубинная память, а также дар созерцания космических панорам и дар постижения человеческих душ — приоткрыты с самого рождения и через них в сферу сознания просачивается вторая реальность: реальность, а не фантастика».

[1] Хлебников сделал это за два дня до 25 октября старого стиля, отправив телеграмму: «Мариинский дворец. Временное Правительство. Всем. Всем. Всем. Правительство Земного Шара на заседании своём от 22 октября постановило: 1. Считать Временное Правительство временно несуществующим…»