"Дельфин" (многоцелевой УТС и легкий ударный самолет)

Есть самолеты, о которых с любовью вспоминают многие летчики. Прежде всего, это массовые учебные машины, на которых путевку в небо получали тысячи будущих пилотов. К середине 1950-х годов потребовался коренной пересмотр концепции летного обучения. Курсантам старших курсов авиационных училищ "пересадка" с поршневых учебных машин на реактивные учебно-боевые давалась нелегко. Слишком разные "весовые" категории этих самолетов и в прямом, и в переносном смысле слова. Возникла необходимость создания реактивного УТС для первоначального обучения. Именно на этой волне и создавались во всем мире первые реактивные учебно-тренировочные самолеты: СМ.170 Fouga "Magister" во Франции (1-й полет 13.01.54 г.), Cessna T-37 в США (1-й полет 12.10.54 г.), Aeromacchi M.B.326 в Италии (1-й полет 10.12.57 г.), British Aerospace Jet Provost в Англии (1-й полет 22.6.58 г.). К этому времени уже было завершено создание послевоенной системы стран социализма, с ее СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи - январь 1949 г.), и ОВД (Организация Варшавского Договора - 14.5.55 г.). Авиационной промышленностью из всех стран соцлагеря в то время располагали, само собой, СССР, а также Чехословакия, Польша и в некоторой степени, ГДР.

Инженер Зденек Рублич, кавалер чешского ордена Труда, руководитель одного из отделов ЛИИИ (VZLU - Vyzkumneho zkusebniho leteckeho ustavu - исследовательского испытательного летного института Чехословакии), созданного в 1954 году, вместе с группой единомышленников приступил к созданию реактивного учебного самолета по собственной инициативе в 1955 году. При расчетах и проектировании нового самолета первым и ближайшим помощником Рублича стал конструктор Карел Томаш, имевший большой опыт в создании учебных машин. Аэродинамические расчеты проводили инженеры Йозеф Хошек и Ян Глава. Когда в начале 1960-х Рублич и Томаш ушли на заслуженный отдых, ведущим конструктором по Л-29 стал ближайший помощник и ассистент Рублича Ян Влчек.

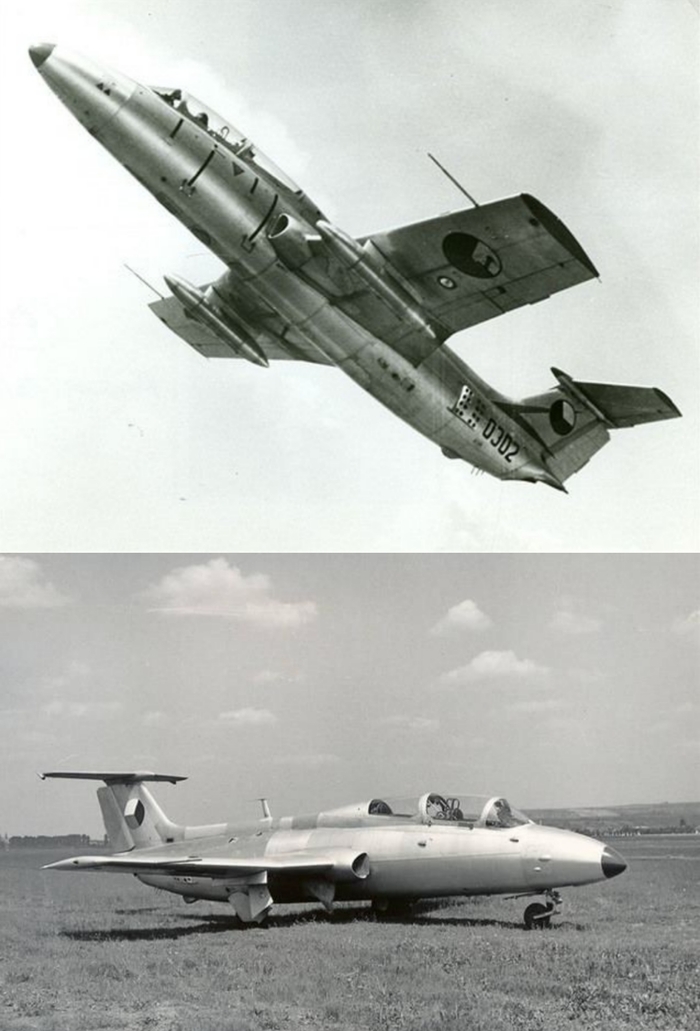

Конструкция Л-29 была весьма прогрессивной для того времени, хотя кое-что позаимствовали и от производившихся в ЧССР CS-102 (лицензионных МиГ-15УТИ). Так, фюзеляж, как и у МиГа, был составной, за крылом он мог расстыковываться, при этом заднюю часть можно было откатить в сторону на специальной тележке для доступа к двигателю. Прямое трапециевидное крыло было выбрано чешскими конструкторами для обеспечения простоты и дешевизны производства, снижения индуктивного сопротивления и рационального распределения аэродинамической нагрузки по размаху. Для улучшения взлетно-посадочных характеристик самолета крыло оборудовали щелевыми взлетно-посадочными закрылками, а для уменьшения усилий на ручке управления по крену элероны были сделаны с осевой аэродинамической компенсацией, составлявшей 26% их общей площади. Воздухозаборники установили по обеим сторонам фюзеляжа, а для предотвращения попадания в них заторможенного фюзеляжем пограничного слоя отодвинули от его поверхности на 50 мм и установили в этих "щелях" специальные аэродинамические "ножи". Хвостовое оперение Т-образной формы имело бесспорные аэродинамические достоинства: при штопоре стабилизатор не затенял руль направления и горизонтальное оперение на больших углах атаки не попадало в зону спутной струи за крылом (а это существенно повышает эффективность руля высоты). Шасси, гидро- и пневмосистемы во многом напоминали МиГовские.

Примерно в то же время группа конструкторов под руководством инженера Рады начала работы по созданию чешского реактивного двигателя. В начале 1956 года было принято решение создать для нового УТС турбореактивный двигатель с центробежным одноступенчатым компрессором с семью индивидуальными камерами сгорания и одноступенчатой осевой газовой турбиной - чешской авиапромышленностью уже был освоен выпуск похожих советских лицензионных двигателей РД-45Ф (М-05) и ВК-1 (М-06). Первый прототип двигателя, получившего обозначение М-701, поступил на стендовые испытания в сентябре 1958 года, а уже в апреле 1959 года его испытывали на всех режимах. После этого приступили к программе летных испытаний на летающей лаборатории Ил-28, завершенной лишь к лету 1960 года.

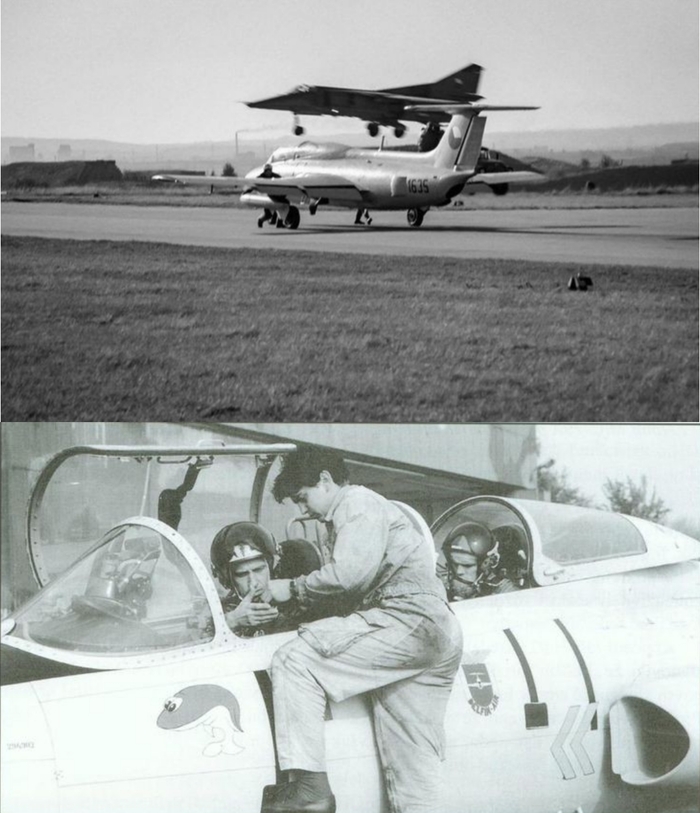

Весной 1959 года первый прототип XL-29 (ОК-70) был готов. Поскольку предназначавшийся для него двигатель М-701 еще не прошел весь цикл испытаний, на самолет установили английский Bristol Siddeley "Viper" Mk.20, с тягой 795 кг. И вот 5 апреля 1959 года на аэродроме ЛИИИ летчик-испытатель Рудольф Духон поднял в небо XL-29. Третий прототип XL-29 (OK-14), также летавший с двигателем "Viper" в действительности был вторым летным экземпляром, (второй прототип был использован для статических испытаний). ОК-14 внешне отличался от первого прототипа - была изменена форма фонарей кабин, в месте соединения вертикального и горизонтального оперения установлен веретенообразный обтекатель автоматического электропривода перестановки угла стабилизатора в зависимости от положения закрылков. Кроме того, оказалось, что при выпуске тормозных щитков начиналась сильнейшая вибрация хвостового оперения. Для ее устранения изменили обводы хвостовой части и сделали в тормозных щитках по 16 сквозных отверстий. Прототип "00031" (а позже - ОК-02), на котором уже был установлен чешский двигатель М-701Б взлетел в июле 1960 года. Именно тогда этому Л-29, а в дальнейшем и всем самолетам данного типа, дали название "Дельфин".

В конце 1959 года был объявлен конкурс на разработку единого УТС стран Варшавского Договора. В творческом соревновании приняли участие конструкторские коллективы из СССР, Польши и Чехословакии. Но провести этот конкурс смогли лишь в 1961 году, когда была завершена первая стадия летных испытаний опытных УТС в СССР и Польше. Советский Як-30 с двигателем РУ-19 ОКБ С.К.Туманского впервые поднялся в небо 20 мая 1960 года, а польский TS-11 "Iskra" с двигателем SO-1 - 5 февраля 1960 года. "Дельфин" к этому времени летал уже почти целый год. Весной 1961 года Л-29А "ОК-02" был отправлен в СССР для участия в конкурсе. В августе-сентябре 1961 года на подмосковном аэродроме Монино под руководством Заслуженного летчика-испытателя СССР полковника Ю.А.Антипова проходили сравнительно-испытательные полеты всех трех машин. По летным характеристикам и пилотажным качествам лучшим был признан Як-30, который при приблизительно такой же, как и у зарубежных аналогов, тяге двигателя был более чем на тонну легче. Однако Як-30 не имел вооружения и был в основе своей больше спортивным учебным самолетом, чем самолетом для первоначального обучения военных летчиков. "Искра" уступала "Дельфину" и по летным данным, и по степени завершенности летных испытаний, и по технологичности. По большинству параметров победителем был признан "Дельфин".

Сейчас трудно судить, что послужило причиной выбора в пользу чешского самолета. Кроме более высокой степени завершенности летных испытаний Л-29, была учтена необходимость загрузить авиационную промышленность молодых социалистических стран производственными заказами. Вот Чехословакии и достались "лавры первенства" в производстве учебно-тренировочных самолетов. Примерно в тоже время Польше передали лицензию на производство Ан-2, а затем и на Ми-2. Видимо, решение в пользу Л-29 было принято, прежде всего в интересах интеграции авиапромышленности стран СЭВ. Для Чехословакии выбор "Дельфина" означал не только признание первого чешского реактивного самолета, но и обеспечивал работой тысячи специалистов на многие годы вперед. Кстати сказать, выводы конкурсной комиссии тогда не были приняты польскими представителями. Правительство Польши приняло решение с целью экономии и дальнейшего развития собственной авиапромышленности строить свои "Искры", отказавшись от Л-29. Некоторое количество TS-11 им даже удалось продать в Индию (по одним данным - 50 самолетов, по другим - 180), но эти цифры несопоставимы с экспортными поставками "Дельфинов" - около 3000.

После завершения конкурса в Чехословакии продолжились испытания и доводка машин установочной серии. К концу 1961 года были отработаны сроки перехода от опытного производства "Дельфинов" на машиностроительном предприятии "Взлет" (позже это Среднечешский машиностроительный завод, а еще позже - "Красный Летов") к серийному производству на Среднечешском авиазаводе в Водоходах - народном предприятии "Аэро Водоходы". Но здесь проходила только окончательная сборка самолетов (с 1963 года - на народном предприятии "Лет" в Угорском Градиеште и Куновицах). А производство многих агрегатов, приборов и комплектующих для самолета и двигателя происходило на множестве больших и малых предприятиях Чехословакии. Машина была по достоинству оценена, получив Золотую медаль на Международной машиностроительной ярмарке в Брно 1964 года, и была удостоена звания "Совершенное изделие года" в 1965 году. В 1965 и 1967 годах "Дельфин" был основной частью чешской экспозиции на Международном Парижском аэросалоне в Ле-Бурже.

Реакцией на появление Л-29 в Париже стала целая серия публикаций в зарубежных авиационных изданиях, которые констатировали высокий технический уровень первого чешского реактивного самолета. Американский журнал "Aviation Week" сделал вывод, что: "...Чехословакия реально угрожает ведущим авиационным державам поставками своих новых учебных самолетов на западные рынки". Вывод вполне справедливый - "Дельфины", помимо Советского Союза, поставлялись на экспорт еще в 16 стран: Болгарию, Венгрию, Вьетнам, ГДР, Гану, Гвинею, Египет, Индонезию, Ирак, Йемен, Китай, Мали, Нигерию, Румынию, Сирию, Уганду. За годы серийного производства с 1961 по 1973 год было выпущено более 3500 самолетов Л-29, что превзошло выпуск наиболее распространенных в мире самолетов этого класса: французского "Fouga Magister" и американского Cessna T-37, включая и его боевой вариант А-37. У нас в СССР 11 августа 1964 года летчица-спортсменка Марина Попович (супруга космонавта Павла Поповича), установила на "Дельфине" мировой рекорд скорости на дистанции 100 км для самолетов весом до 3000 кг (по классификации ФАИ - категория C-1-d), показав скорость 600 км/час. Несомненно, что в своем классе Л-29 был одним из самых удачных образцов авиационной продукции стран СЭВ в 1960-е годы.

Всего было выпущено 42 серии Л-29 и внедрено более 45 доработок и изменений. Вот лишь некоторые, самые существенные или заметные внешне. На самолетах после 1-й серии приемник ПВД с обтекателя стабилизатора был перенесен на крыло - при испытаниях на штопор выяснилось, что на больших углах атаки ПВД, расположенный на обтекателе стабилизатора, попадает в зону возмущенного потока от фюзеляжа и начинает выдавать неустойчивые показания скорости. После 3-й серии упразднили сквозную перфорацию тормозных щитков - она существенно снижала коэффициент торможения, а для предупреждения вибрации хвостового оперения оказалось достаточно перфорировать только внутреннюю часть щитков. На самолетах с 10-й серии вместо тумблера "Запуск в воздухе" установлена кнопка - после запуска двигателя в воздухе тумблер иногда забывали выключить, что приводило к перегоранию пусковых свечей. На самолетах с 15-й серии магнитный компас ЛУН-1222 перенесли с дуги среднего щитка (задней кабины) на дугу козырька передней и вместо датчиков АД-155А-3К системы сигнализации пожара, частенько выдававших ложный сигнал, установили датчики ДТБГ. С 17-й серии с левого борта передней кабины убрана бортовая аптечка и установлена красная лампочка "Фонарь не закрыт". С 19-й - посадочная фара с нижней части центроплана перенесена на низ левой консоли крыла. С 37-й серии вместо бортового самописца К-2-717 (бароспидографа), который стоял в передней кабине за креслом обучаемого, была установлена система автоматической регистрации параметров полета САРПП-12Г в хвостовой части самолета и на правом борту фюзеляжа появился новый, прямоугольный лючок.

В процессе совершенствования самолета и двигателя возрастали и их ресурсные возможности - ресурс самолета до 9-й серии был установлен в 2300 часов, а с 9-й - 3000 часов. Турбореактивный двигатель М-701, в зависимости от последних трех цифр в обозначении, имел соответствующий ресурс до первого ремонта: М-701 ВС-150 - 150 часов; М-701 С-250 - 250 часов; М-701 С-400 - 400 часов; М-701 С-500 - 500 часов. К тому времени, когда мне довелось летать на Л-29, у нас почти все двигатели были М-701 С-500. Предпринимались и более существенные изменения конструкции, приведшие к появлению новых, как правило, не шедших в большую серию модификаций. В период с 1963 по 1966 год группа инженера Б.Листона занималась модификацией учебного "Дельфина" в вариант ближнего разведчика Л-29Р, проходившего в документации как Л-329. Самолет имел контейнер для фоторазведывательного оборудования и мог использоваться для ведения воздушной тактической разведки в ближней прифронтовой полосе. Л-29Р строился малой серией для ВВС ЧССР и Египта, в основном это были самолеты 18-й серии.

Л-429 (Л-29А) "Акробат" появился по инициативе бригады энтузиастов из числа конструкторов и сотрудников коллектива "Аэро Водоходи" под руководством Яна Влчека. Самолет был создан после переоборудования одного из первых прототипов - "00031", того самого победителя конкурсных испытаний в СССР. Задняя кабина была зашита дюралем для плавного перехода в фюзеляжный гаргрот, а вместо ее оборудования установили топливный бак для пилотажа с отрицательными перегрузками. Прототип, получивший номер "0517", впервые взлетел в октябре 1967 года, пилотировал его летчик-испытатель Юрай Шоук. Самолет продемонстрировал уникальные для своего класса пилотажные качества. Позже эта машина получила обозначение "OK-SZA". Было построено всего два таких самолета, оба они участвовали в Международных машиностроительных ярмарках 1968 и 1969 года в Брно, а в 1969 году Л-29А удивлял своим изяществом и красивейшими комплексами высшего пилотажа посетителей парижского авиасалона в Ле-Бурже.

В 1963 году перед Качинским и Черниговским ВВАУЛ, готовивших летчиков-истребителей, была поставлена задача через год приступать к практическому обучению курсантов выпускных курсов полетам на МиГ-21. В этих условиях новый реактивный УТС для первоначального обучения был просто необходим. В Главном штабе ВВС и управлении ВУЗ ВВС еще в начале 1963 года было принято решение о начале освоения Л-29 в 703 УАП Черниговского ВВАУЛ, базировавшегося на аэродроме Умань в Черкасской области. Полком в то время командовал подполковник В.Б.Горбунов. Обучение курсантов проводилось на самолетах МиГ-15УТИ. Для изучения новой авиатехники в марте 1963 года в Чехословакию была направлена группа офицеров и сверхсрочнослужащих под командованием подполковника С.М.Лядова (всего 30 человек). В течение месяца они изучали самолет и в начале апреля 1963 года начались полеты в ходе которых летчики группы п-ка Лядова успешно освоили программу переучивания. Уже тогда нашими летчиками и инженерами было внесено ряд предложений по конструкции самолета, которые были учтены при выпуске последующих серий.

29 мая 1963 года на аэродроме в Умани приземлились первые "Дельфины". Не прошло и десяти дней, как на них начались полеты инструкторского состава. Первой к переучиванию приступила эскадрилья п/п-ка Инякина. В числе первых на Л-29 переучились начальник училища генерал майор авиации Н.Ф.Кузнецов, полковник Ф.К.Щигорев, подполковники В.Б.Горбунов, А.М.Логинов, И.М.Спирин, майор П.И.Романовский, а также летчики-инструкторы звена майоры Головко: Е.В.Гашов, А.И.Лещенко, В.А.Кващук, А.Ф.Мартыненко, Г.П.Ревин. Как вспоминает полковник в отставке Д.Ф.Байнетов, бывший тогда летчиком-инспектором летно-методической группы училища, впечатление от нового самолета было просто восторженное. Даже по сравнению с МиГ-15УТИ, "Дельфин" был намного проще и легче в управлении, прощал многие вольности. Более современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, эргономическая продуманность кабин, да и просто элегантный внешний вид делали самолет более привлекательным, чем МиГ-15УТИ, уже не говоря о Як-18, которые и должен был сменить "Дельфин". А другой ветеран училища - майор в отставке В.И.Говоров, вспоминает, что в то время, летчики-инструктора сравнивали "Дельфин" с "Волгой", "Як" - с "Москвичом-401", а "МиГ" - с "Победой".

Велась и подготовка к началу курсантских полетов на самолете Л-29. Для экспериментального обучения было определено звено м-ра Головко, в состав которого вошли курсанты 2-го курса А.Бутько, А.Желток, Н.Доценко, Ф.Зуенок, С.Карман, М.Клещев, Ю.Кирякин, А.Лантух, Н.Полуда, В.Могиль-ский, В.Поляков, В.Поздняков, К.Притуляк, Р.Полищук, В.Фокин, В.Посаженников, Ф.Староконь, В.Титович, И.Тарасенко (до недавнего времени - начальник службы безопасности полетов МО РФ, г-л п-к авиации), О.Цой (ныне - летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой России, Заслуженный летчик-испытатель СССР, п-к), И.Фабрисенко, Г.Шаповал, Н.Шульц, С.Шипшилей. Это были первые курсанты в ВВС СССР, летавшие на Л-29. Первым из них вылетел самостоятельно на "Дельфине" А.Лантух из группы летчика-инструктора Г. Ревина. Одновременно с обучением экспериментальной группы курсантов вводились в строй на Л-29 остальные летчики-инструктора 703 УАП и лидерные группы из других летных училищ ВВС.

1 сентября 1963 года училище приступило к проведению экспериментально - исследовательских полетов на самолете Л-29 в различных условиях днем и ночью. Руководителем программы была назначена инженер-испытатель НИИ ВВС п-к Ольга Николаевна Ямщикова. От ИАС училища в организации этих полетов участвовал инж.п/п-к Д.Г.Гужва. Наиболее сложные задания выполняли летчик-инспектор п-к П.А.Коротков, а также летчики эскадрильи п/п-ка Инякина. Особенно много сложных полетов выполнили п/п-к В.Б.Горбунов (полеты на проверку надежности запуска двигателя в воздухе на различных режимах), м-р М.С.Линьков (полеты на определение дальности и продолжительности) и м-р В.И.Малышев (полеты на практический потолок, достиг высоты на 250 м выше расчетной). Возникали и аварийные ситуации. Так, однажды на самолете п-ка П.Короткова и м-ра П.Романовского после взлета, в районе первого разворота остановился двигатель. Летчики не растерялись - используя хорошее аэродинамическое качество самолета, развернулись более чем на 90 градусов и благополучно совершили посадку на свой аэродром.

Помимо Черниговского училища к концу 1963 года первые "Дельфины" уже получили в Качинском, Харьковском и Ейском летных училищах. В 1964 году на аэродроме Ивано-Франковск была создана специальная советско-чешская база, которая занималась передачей новых самолетов (чешские летчики перегоняли новые Л-29 из ЧССР в Ивано-Франковск и сдавали их своим заводским специалистам, прикомандированным к базе, а те уже готовили машины к сдаче в советские учебные авиаполки). По мере освоения этого самолета и увеличения количества обучаемых в училищах курсантов, по одному учебному полку первоначального обучения (на Л-29) оказалось мало. В 1968-69 годах в некоторых училищах были сформированы новые полки (105 УАП, 106 УАП), а в состав других передали боевые полки до этого бывшие в составе строевых частей (627 Гв.УАП, 761 УАП).

Кроме военных авиаучилищ, "Дельфины" должны были заменить учебные самолеты Як-18 в авиационных учебных центрах ЦК ДОСААФ. Эта программа начала реализовываться в 1966 году, когда первые Л-29 появились на аэродроме Волчанского авиационного училища летчиков-инструкторов ДОСААФ. В этом же году "Дельфины" начали поступать и в учебные Центры ДОСААФ. Подавляющее большинство Л-29 в УАЦ ДОСААФ передавали из учебных полков ВВС, а в полки получали новые машины из Ивано-Франковской базы. С 1966 по 1992 год на самолетах Л-29 первоначальное обучение проходили в следующих авиацентрах:

Волгоградский УАЦ ДОСААФ (аэр.Средняя Ахтуба);

Воронежский УАЦ ДОСААФ (аэр.Гремячье);

Ворошиловоградский(Луганский) УАЦ ДОСААФ (аэр. Новоайдар);

Вяземский УАЦДОСААФ 1982-86, (аэр. Вязьма-Двоевка);

Грозненский УАЦДОСААФ (аэр. Калиновская);

Егорьевский УАЦДОСААФ (аэр. Шувое);

Запорожский УАЦ ДОСААФ 1969-2002, (аэр. Широкое);

Казанский УАЦДОСААФ (аэр. Куркачи);

Калужский УАЦДОСААФ (аэр. Орешково);

Карагандинский УАЦДОСААФ 1966-92, (аэр. Талдыкудук);

Костромской УАЦДОСААФ (аэр, Сокеркино);

Кинель-Черкасский УАЦДОСААФ (аэр. Толкай);

Курский УАЦДОСААФ (аэр, Рышково);

Липецкий УАЦ ДОСААФ (аэр. Грязи);

Куйбышевский(Самарский) УАЦ ДОСААФ (аэр. Рождественка);

Омский УАЦДОСААФ (аэр, Марьяновка);

Рязанский УАЦДОСААФ (аэр, Протасово);

Саранский УАЦДОСААФ (аэр. Лямбирь);

Ульяновский УАЦДОСААФ (аэр. Белый Ключ);

Челябинский УАЦДОСААФ (аэр. Калачевка).

К сожалению, из этих 20 УАЦ после "реформ" 1992 года (тогда "разгон" учебных авиацентров был мотивирован развалом СССР в целом, а российских УАЦ - выходом Постановления Правительства Российской Федерации 340 от 17 мая 1992 г. "О мерах по обеспечению размещения авиационных воинских частей, подлежащих выводу из ЗГВ, СГВ, СЗГВ и ЗакВО на территорию РФ") в настоящее время не выжил ни один.

Всего за годы серийного производства в СССР из Чехословакии было поставлено около 3000 Л-29.