Как русские крестьяне стали крепостными. Часть 1. Формы рабства на Руси и их происхождение1

1. Введение. Крепостные - рабы или особая форма зависимости?

Часто в исторических книгах, исследованиях, монографиях, статьях и даже в кухонных баталиях русских крепостных крестьян называют «рабами». Нам необходимо задать вопрос: а откуда взялся этот ярлык? Конечно, он возник не на пустом месте.

Помещики могли покупать и продавать крепостных, даже разлучая их с семьями, ссылать непокорных в Сибирь и применять к ним телесные наказания. Бывали случаи, когда крепостных дарили в качестве приданного или в награду за службу, на крепостные души играли в карты и их проигрывали, как каких-нибудь борзых щенков. Естественно, что такое обращение с людьми заставляет нас сравнивать русское крепостничество с другими классическими и неоклассическими рабовладельческими системами. Однако, корректна ли эта аналогия с точки зрения исторической науки?

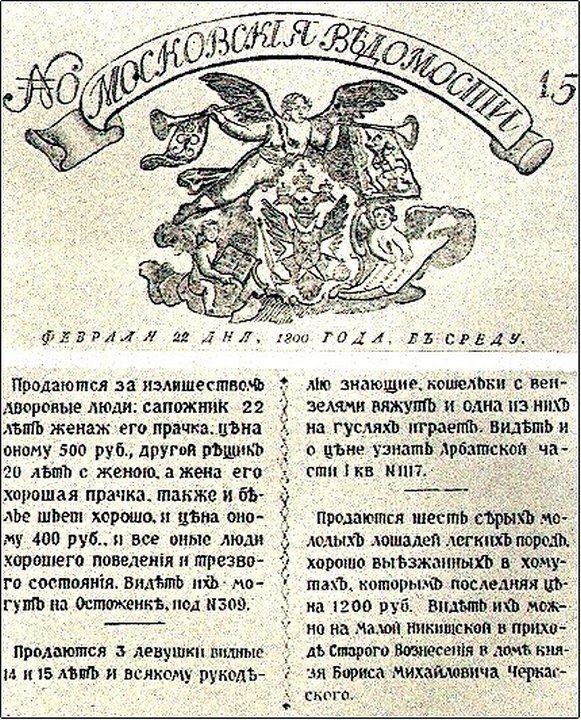

В XVIII — начале XIX века юридический статус крестьянина был таков, что их тело и труд по сути им не принадлежали. Барин мог запросто продать «душу» (именно так называли крепостного крестьянина) на рынке. Свидетельств этого можно найти не только в художественных произведениях Гоголя, но и в описаниях современников и документах местных судов. Вот пример объявления из «Авито», простите, из газеты «Московские ведомости»:

«Продаются за излишеством дворовые люди: сапожник 22 лет, жена ж его прачка. Цена оному 500 рублей. Другой рещик 20 лет с женою, а жена его хорошая прачка, также и бельё шьёт хорошо. И цена оному 400 рублей...»

В петербургских газетах можно было найти себе горничную всего за 250 рублей. Ну как «всего», сумма эта довольно приличная. Десяток яиц стоил 23 копейки, килограмм говядины можно было купить за 70 копеек, а если вы вдруг захотели себе в хозяйстве живого гуся, то нужно было отдать за него 1 рубль 20 копеек.

Естественно, переехать, сменить работу или вообще хоть как-то повлиять на свою судьбу крепостной не мог. Историк Джером Блум назвал русское крепостное право «вопиющим пережитком рабства в феодальных условиях», с чем трудно не согласиться и что мы докажем чуть ниже. Особенно, если помнить, как крепостных эксплуатировали в реальности, а не в романтических образах крестьян с длинными косами и сарафанами.

Но находятся и противники отождествления «крепостничества» и «рабства». Рассмотрим некоторые аргументы. На протяжении многих столетий в России, еще со времён Древней Руси, существовало понятие «холопства». Со временем оно трансформировалось в крепостничество, однако формально крепостной крестьянин считался подданным царя, хотя при этом и находился в зависимости от помещика. Это и есть главное отличие между античным рабом и рабом на хлопковой плантации в США.

Конечно, формально у крепостного были некоторые права, правда, в довольно ограниченном виде. Его могли призвать в армию, он участвовал в налоговом учёте, и его, на минуточку, не приписывали к скоту. Сама Екатерина II говорила так:

«Если крепостного нельзя персоной признать, следовательно, он не человек; так скотом извольте его признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет»

В античности же раба не считали скотом, он был чем-то вроде садового инвентаря, как говорил Аристотель:

«Раб — одушевлённое орудие, а орудие — неодушевлённый раб»

То есть по факту крепостной не являлся «рабом» в юридическом смысле. Это человек, за которого отвечает и помещик, и государство, но не имевший широкого спектра юридических прав.

Возникает вопрос, а почему тогда слово «рабство» так плотно приклеилось к теме крепостничества? Потому что эту тему нужно познавать, абстрагируясь от гуманистических ценностей. Само слово «рабство» несёт для нас, людей XXI века, негативный окрас, и мгновенно в нашей голове всплывают образы кнута, цепей и абсолютной бесправности. Это способ подчеркнуть безысходность и трагедию русского народа.

У такого подхода есть минусы. Нельзя подменять исторический анализ моральным осуждением. Чтобы понять систему крепостничества, нам необходимо углубиться в детали, а не только лишь в эмоции.

Но всё же сравнение крепостного с рабом — вещь полезная. Ведь у нас возникают вопросы: а как так получилось, что в стране, где царя величали «батюшкой», миллионы людей не имели никаких юридических прав? И как много от тех вековых механизмов «несвободы» и зависимости перекочевало в наш современный мир? Под какими именами эта несвобода живёт сегодня?

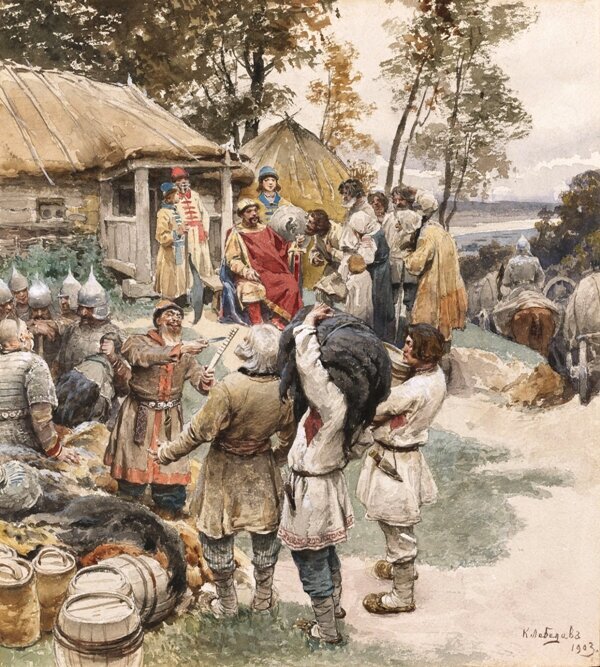

2. Истоки рабства на Руси

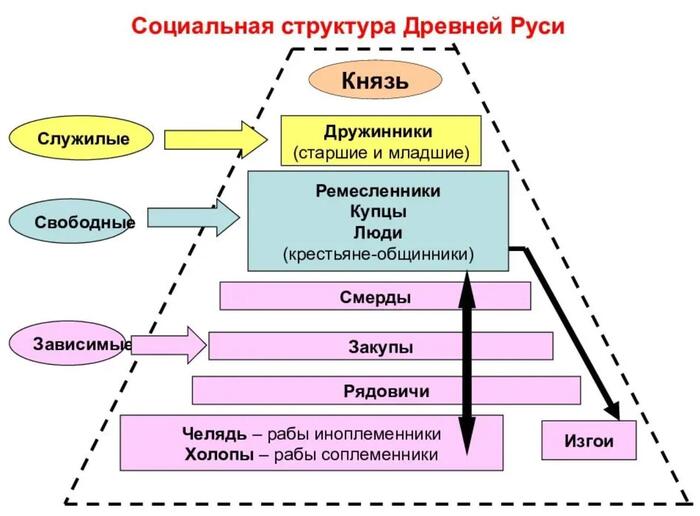

Давайте отбросим идеализированную картину Древней Руси, где наши предки, попивая байкальскую водицу, истребляли злобных ящеров, и представим Русь как живой, шумный и местами очень несправедливый мир. Уже тогда, тысячу лет назад, люди умудрялись попадать в зависимость друг от друга, причем на вполне законных основаниях. Стоит полистать древние своды законов вроде «Русской Правды», и вы наткнетесь на загадочные термины, применяемые к зависимым людям: закупы, рядовичи, холопы. Давайте разберемся, что значат эти термины, и ответим на вопрос, а как вообще люди добровольно (иногда и не очень добровольно) отказывались от своей свободы?

3. Закуп. Когда твой долг превращается в профессию.

Само слово «закуп» нам как бы намекает, что «купа» — это ссуда, заём или имущество в долг. Человек получил купу, и теперь он должен её отработать. Формально такой человек не скатывался до полной потери прав, но его положение было шатким. Пока долг не будет возвращён, ты зависим от заимодавца. Брали, конечно, такую купу не от хорошей жизни.

«Русская Правда» — это сборник правовых норм Древней Руси. Именно из неё мы узнаем о различных категорий зависимых крестьян.

Случился у Ивана из-под Торжка падёж скотины. Полёг весь скотный двор: кормилица-корова, лошадь, на которой бы ещё пахать и пахать, куры-несушки. Ну и как в таком случае кормить семью, когда столько голодных ртов? Правильно, Иван обращается к своему соседу Сбыславу. Сбыслав и говорит горемычному соседу с улыбкой: «Ты, Иван, бери у меня телочку новую, да мешок зерна, а отработаешь потом». Так Иван становится закупом, и ему буквально приходится пахать на своего соседа, чтобы отдать куп. Не стоит забывать, что у Ивана была и своя земля, которую нужно пахать и засевать.

Люди попадали в закупы не от собственной лени, а от различных жизненных форс-мажорных ситуаций: неурожай, болезни, голод или даже необходимость прокормить лишние рты. Такие «купы» от соседей или даже местных феодалов становились единственной спасательной соломинкой, за которую хватались люди.

Историки, например А.А. Зимин, указывают, что закуп не был бесправным крестьянином. Например, он мог себе позволить завести собственное хозяйство или открыть мастерскую. Однако всякая попытка сбежать или уклониться от долга — и всё, игра окончена. О чём, впрочем, говорит и сама «Русская правда»:

«оже закоупныи бежишь от господина, то обел"

Впрочем, переквалификация в холопы была гарантирована, если закуп что-нибудь украл:

«Если закуп украдет что-либо, то господин волен в нем; но если где-нибудь его найдут, то господин должен прежде всего заплатить за его коня или иное, что он взял, а его (закупа) делает полным холопом» (статья 64, «Русская правда»).

Некоторые исследователи полагают, что система «закупничества» являлась прообразом крепостничества. Идея любопытная: зависимость начинается не с цепей, а с долговой расписки. Однако не будем делать преждевременных выводов.

4. Рядовичи. Зависимость по договору.

Если закупы были закабалены в «кредитное рабство», то рядовичи — это совершенно другой случай. Рядович — это человек, который добровольно подписывался на зависимость. Заключив с господином некий договор (который и назывался ряд), рядович обязывался служить, пахать, охранять — в общем, делать, что ему скажет господин. А что же взамен? Рядовичи получали за свою службу питание, место для ночлега и защиту от соседей и лютой зимы. На первый взгляд может показаться, что ничего такого в этом нет, и для нас рядович — это кто-то вроде наёмного работника. Но как бы не так.

Тут нюанс в том, что договоры в Древней Руси — это не совсем то, что мы понимаем под словом «договор». Никаких печатей, документов и нотариусов. Всё строилось исключительно на доверии, с поправкой на важность господской бороды. То есть, по своей сути, ряд был одним из основных источников публичного права, что и определяло политический быт не только между феодалом и вассалом, но и между князьями различных земель.

Вообще, сложно отождествить такие понятия, как «ряд» и «договор». Нельзя описать слово «ряд» одним словом. Слово «ряд» могло иметь значение не только «договор», но и «условие», «соглашение» и «уговор». «Ряды» значило «переговоры», а «рядство» — это устройство и управление. Как видите, это слово имело довольно обширный спектр значений.

Так в чем был минус подобных договоров? Банально, они постоянно нарушались. Как у хозяина дела шли плохо или были нарушены условия «ряда», господин мог применить к рядовичу определенные санкции: изъять имущество рядовича, продлить его срок службы или даже перевести его в холопы. Поэтому свобода рядовичей была весьма и весьма условной. В первую очередь из-за отсутствия адекватной системы судебной защиты.

Некоторые историки до сих пор спорят о различиях и схожести рядовичей и закупов. Если со статусом «холопа» всё довольно ясно, то о статусе рядовича и закупа мы можем рассуждать с предельной осторожностью. А всё потому, что у нас на руках слишком мало источников и документов той эпохи.

5. Холопы. Когда человек это всего лишь единица имущества.

Самой жёсткой формой зависимости в Древней Руси являлось холопство. Холоп — это не просто должник или временный наёмный работник, а человек, полностью принадлежавший своему хозяину. Что-то среднее между коровой и плугом. Юридических прав у холопа практически и не было, однако по отношению к холопу применялись самые жёсткие наказания.

Вот пример из 65 статьи Русской Правды:

А это, если холоп ударит. Если холоп ударит свободного человека и убежит в дом, а господин его не выдаст, то платить за него господину 12 гривен; а затем, если где найдет тот ударенный своего ответчика, который его ударил, то Ярослав постановил его убить, но сыновья после смерти отца постановили выкуп деньгами, либо бить его, развязав, либо взять гривну кун за оскорбление.

Сравнение холопа с античным рабом еще более релевантно, если мы посмотрим другие наказания за провинности холопа. Например, тот человек, который помогал беглому холопу укрыться, платил хозяину холопа 12 гривен, так как подобные действия приравнивались к краже чужого имущества. То есть само это наказание отождествляет холопа и имущество, и холоп здесь выступает в качестве условного «садового инвентаря», как и в античном рабстве.

Помимо этого, у холопа не было своей собственности. И всё, что у него было, по факту принадлежало хозяину. Господин мог делать с холопом всё, что его душе заблагорассудится: бить, колотить, использовать в хозяйстве, дарить или передавать по наследству. Да, несмотря на современную этику, всё это вписывалось в нормы морали того времени.

А как люди становились холопами? Одну причину я назвал чуть выше: Игорь из Переяславля мог взять в долг и не отдать его. Либо попасться в плен соседнему племени. А иногда это было способом «расплатиться» за преступление.

Некоторые историки, например Л.В. Черепнин, считают холопство полноценной формой рабства — такой, какой оно существовало во многих античных и средневековых обществах. Другие же протестуют против этого, обращая внимание на нюансы, что, мол, у холопа оставался шанс на выкуп или даже освобождение. Ну и что? Разве в Древней Греции было мало вольноотпущенников? Скажу больше, в I веке нашей эры в Римской империи вольноотпущенники представляли из себя даже отдельный социальный слой, по грубым подсчётам их было 10–15% от всего населения империи.

Есть и альтернативная точка зрения, что холоп — это даже не особый класс, а просто логический финал для неудачливых закупов и рядовичей. Если ты спустя рукава отрабатываешь купу или нарушаешь условия «ряда» — добро пожаловать в холопство. Так сказать, вершина эволюции несвободы в Древней Руси.

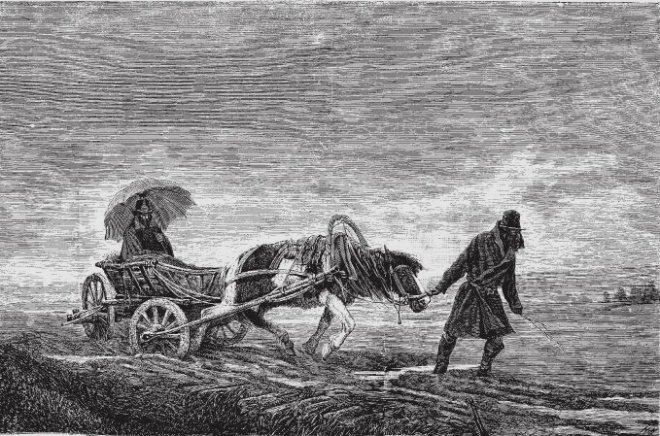

7. Социально-экономическая подоплёка: когда выбора особо нет

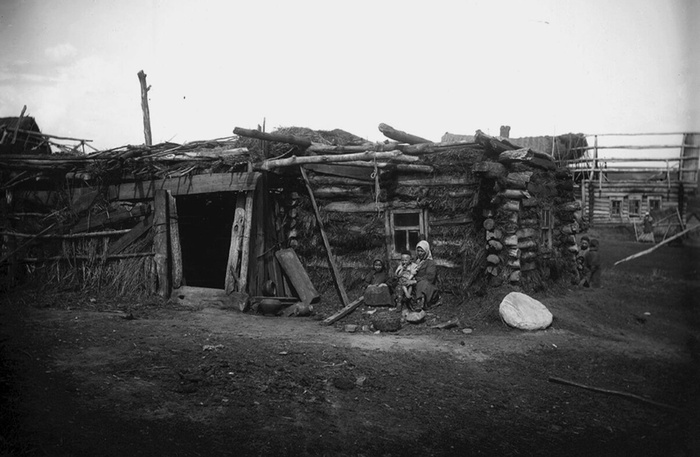

На вопрос о том, почему распространились такие формы зависимости, как холоп, рядович и закуп, ответ очень прост: жизнь была тяжёлой. И чтобы выжить, приходилось выбирать из нескольких зол.

Основная причина — война была фоном той эпохи. Постоянные междоусобные конфликты, распри, набеги, захваты и налёты — и ты уже не крестьянин, а трофей. А пленный, оказавшийся на чужой территории, автоматически терял свободу.

Во-вторых, нужно понимать экономический базис Древней Руси. Дома горели, как факелы, неурожаи были обыденным делом, также частыми гостями были эпидемии. В таких условиях простые люди были вынуждены искать защиту у тех, кто был посильнее и побогаче. А в феодальном мире защита безопасной не бывает.

В-третьих, сама правовая база Древней Руси подразумевала, что если ты должен — расплатись. Не можешь — иди работай, чтобы отдать свой долг. Нарушал договор — будь добр, не обижайся, если завтра ты станешь холопом. Для той эпохи это был не произвол — это был порядок.

Ирония всей этой системы зависимости, что она казалась лучшей альтернативой, чем полная свобода. Полная свобода могла значить, что ты можешь стать бездомным, беззащитным и голодным. Ну и являться потенциальной добычей для грабителей. И в этом случае зависимость — это какая-никакая стабильность: у тебя есть работа, крыша над головой и есть шанс, что тебя не прирежут на большой дороге.

Другой вопрос в том, а насколько эта зависимость была добровольной. Скорее всего, здесь действует известная дилемма выбора между маленьким и большим злом. К сожалению, исторические источники не дают полного ответа, так как они писались в интересах тех, кто стоял наверху: князей и бояр.

8. Почему началось закручивание гаек?

Превращение вольного крестьянина в крепостного не было одномоментным событием, а процессом, который растянулся на много столетий. Даже зажиточный крестьянин мог оказаться в подчиненном положении не из-за лени или глупости, а просто потому, что так работала система. Кто-то оказался в долгах, а кто-то поручился за соседа, и вот ты уже не совсем свободный человек, а участник социальной пирамиды.

Историки полагают, что ключевым моментом закрепощения крестьян стало постепенное усиление княжеской власти и появление слоя знати, которое ныне нам известно как боярство. Например, Карамзин писал об этом в «Истории Государства Российского» в контексте закона об укреплении сельских работников. Согласно концепции академика Бориса Грекова, закрепощение крестьян связано с товарно-денежных отношений и распространением барщины. Поскольку крестьяне сопротивлялись этому произволу, то государство их попросту прикрепляло. Есть теория, которую выдвинули М.П. Погодин и М.М. Сперанский, согласно которой крепостное право появилось без активного участия государства. Крестьяне просто закрепостились из-за усилившейся зависимости от своих владельцев.

Как бы там ни было, но усиление княжеской власти и дальнейшая централизация государства привели к дальнейшему закрепощению крестьян. Князь отвечал за порядок и безопасность не за бесплатно — в обмен на поддержку от других сильных мира сего он раздавал ближайшим союзникам и родственникам земли. Так возникали удельные княжества, вотчины и поместья. А с ними и власть над теми, кто жил на этой земле.

И так на протяжении веков формировалось новое представление о том, что, по сути, земля и крестьяне — это единое целое. Поля без своих работников не приносят дохода, коровы сами не доятся, да и никаких пивных ручьев и винных рек не бывает. То есть барину земля без человека станет просто неинтересной. Поэтому, если крестьянин вдруг решает уйти от нерадивого барина к более сговорчивому хозяину... То это уже не личное дело крестьянина, а покушение на барскую собственность. Так и начинали возникать запреты на переход, сначала мягкие, но потом они становились всё жестче и жестче.

Важно понять, что процесс не был мгновенным. Прошло много лет, и каждый новый закон, новый запрет вылился в пёстрый клубок зависимостей, который сжался в крепкие оковы крепостного права — узаконенного и передаваемого по наследству.

9. Почему русской верхушки было выгодно прикрепить к земле крестьян.

На этот риторический вопрос дам до боли банальный ответ. Политика, деньги, война.

Что входило в обязанности князя? Князь был обязан оборонять свою землю и держать всех в узде. Один в поле не воин, поэтому князь пользовался собственной дружиной. Голодным много не повоюешь, поэтому дружину надо кормить. А для этого требовались лояльные богатые бояре, которые в нужный момент могут и телегу с провизией выкатить, и загнать в ополчение десяток-другой своих людей. Поэтому типичная феодальная сделка такова: ты, боярин, получаешь землю с людьми. Сам с неё кормишься, дела делаешь, а взамен ты мне служишь и не предаёшь. Просто не забывай засылать мне деньги, боярин.

Боярин хитрый, выполнить свою часть сделки был бы рад. Но для этого ему нужна была гарантия того, что с этой земли можно получить доход. А кто этот доход обеспечивал? Правильно, крестьянин, который пашет, сеет, жнёт, пока боярин ведёт в бане важные политические беседы с князем. Логику вы поняли, крестьянин — это не обычный человек, а винтик в машине феодального механизма. Если крестьянин со своей семьёй сможет уйти без спроса — и всё, система, может, и не начинает сбоить, но... Ты, боярин, не сможешь обеспечить войско продовольствием. Ну, вы поняли.

Такой прагматизм являлся главной причиной того, что государство вставало на сторону помещиков. С началом централизации в Московии в XIV-XV веках летописи и законы фиксируют, как начинают оформляться два типа слободы: так называемые белые (с привилегиями) и чёрные, где крестьяне платили, пахали и отрабатывали как барщиной, так и оброком. Чёткое выстраивание феодальной вертикали поначалу никак не влияло на низы: закупы, рядовичи и холопы продолжали сосуществовать друг с другом. Но чем сильнее становилась знать и централизованнее государство, тем сильнее стиралась разница между «должником» и «крепостным».

Историки называют такое явление «ползучей правовой революцией». Суть в том, что поначалу никаких указов не было. Шли столетия, за которые накопились различного рода указы, приказы и уложения, каждый из которых по чуть-чуть отщипывал у крестьянина свободу. И ты уже больше не свободный, а привязанный к земле крестьянин, словно пугало к огороду.

Подытожив, могу сказать, что когда крестьянин теряет право выбирать где жить и на кого работать, то это и есть крепостное состояние. В следующей статье я расскажу о том, какие крупные указы и своды законов позволяли крепостничеству эволюционировать и ещё сильнее закручивать гайки. Обсудим, в чём была противоречива политика Екатерины II по отношению к крестьянам и какое отношение имеет тема крепостничества к казакам.