Советские автомобили, которые стоили целое состояние

Чем был легковой автомобиль для советского человека, могут понять только люди, которые застали этот период истории.

Большинство из тех, кто хотел иметь технику для личного пользования смогли приобрести личное авто только после распада СССР.

С появлением на внутреннем рынке бывшего СССР старых, длительный период бывших в употреблении иномарок, появилась возможность приобрести неплохую еще в техническом плане технику, за относительно небольшие деньги.

При существовании СССР просто накопить нужную сумму денег и купить автомобиль, было очень не просто.

Во-первых, машины стояли дорого, и автопром выпускал не то количество легковых авто, которое требовалось. Основной акцент автомобильной промышленности был направлен на изготовлении техники, которая требовалась для развития экономики страны.

Многие в тот период думали что иметь свое авто это роскошь, позволительная не для каждого.

В чем-то эти люди были правы, но не во всем: советский автопром занимался сборкой моделей легковых автомобилей, которые стояли таких огромных, даже по сегодняшним меркам денег, что иметь такое авто могли исключительно люди очень богатые и имеющие власть и влияние.

Эти модели были ничуть не хуже, чем изготавливались зарубежным производителем, скорее даже на оборот: они были потому и дорогими, что были качественнее и престижнее.

Назревает логичный вопрос: что это были за модели, в какую суму оценивались они и кто мог их приобрести для личного пользования. Если раньше это оставалось для многих тайной за семью замками, то сейчас на все вопросы можно найти ответы.

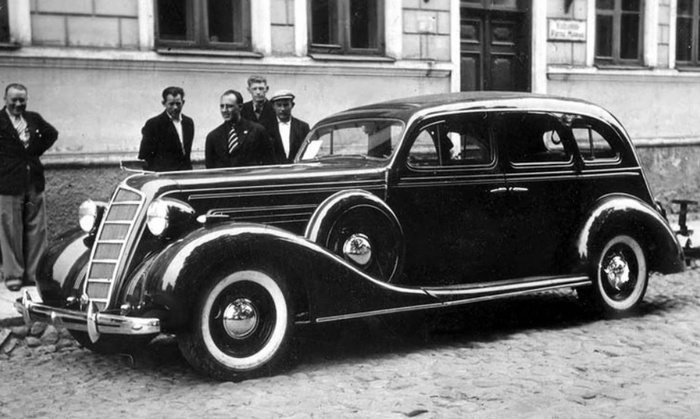

ЗИС-101, 1938 года выпуска

Эта модель, которую советский автопром успел выпустить до начала войны, оценивается даже сейчас в колоссальную сумму, точнее более ста миллионов рублей за экземпляр.

Это был первый советский лимузин самого высшего уровня, в приемке которого участвовал сам Сталин.

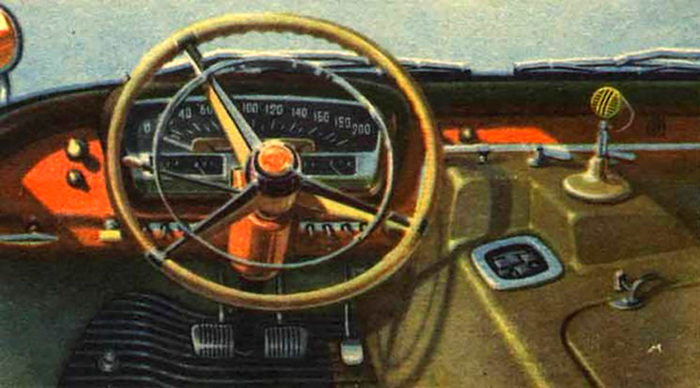

Модель автомобиля напичкали всевозможными элементами комфорта, среди которых однозначно выделялся радиоприемник, немыслимая роскошь для того периода времени.

Вакуумная система усилителей тормозов, реостатное охлаждение, синхронизатор верхних передач, отопление салона это было то, о чем в тот период многие советские автолюбители и мечтать не могли.

Мощность двигателя составляла 90 л. с. и максимально лимузин мог разогнать скорость в 115 км/ч.

Нужно отметить, в 30-е годы прошлого столетия личный автомобиль, независимо, дорогой он был или нет, могли иметь только люди в первую очередь очень влиятельные или популярные в СССР.

Просто так автомобиль было купить невозможно, для этого в первую очередь требовалось специальное разрешение, которое согласовывалось в Управлении делами Совета народных комиссаров.

К слову сказать разрешение на покупку тоже оценивалось, например чтобы выкупить авто М-1 стоил 9,5 тыс. рублей.

В случае с ЗИС-101 требовалось изначально добиться разрешения на покупку и заплатить за это в государственную казну, ни много не мало, 27 тыс. рублей.

Даже люди не бедные для того периода если и пытались обзавестись личным авто, то предпочитали делать запрос на покупку более дешевых моделей.

В редких случаях дорогая модель автомобиля выдавалась за особые услуги перед родиной, не в качестве подарка, а в качестве награды.

Чтобы купить автомобиль класса ЗИС-101 без разрешения, или проигнорировать порядок его получения законным порядком, не могло быть и речи: транспорт был бы немедленно конфискован, а сам владелец моментально попадал в поле зрения силовых структур.

По некоторым данным до войны было собрано и продано в частные руки всего несколько сот экземпляров ЗИС-101, так как большая часть машин этой серии распределили по вневедомственным предприятиям и организациям.

ЗИС-110

Партийное руководство высшего ранга, даже Сталин в послевоенный период пользовались как по работе, так и для частных поездок автомобилями американского производства элитного класса, которые изготавливались компанией Packard Motor Car Company.

Исключительные технические свойства и элементы комфорта моделей выпускаемых Packard Motor Car Company были просто потрясающими для того периода времени.

Все руководство страны, и конечно же Сталин понимали, что хотя техника была превосходная, но она была американской, а хотелось своего, такого же хорошего и надежного, а возможно даже более лучшего.

Так в 1941 году группе талантливых советских инженеров было поручено разработать проект лимузина самого высокого класса. В качестве базовой модели были взяты технические характеристики ЗИС-101.

Несмотря на тяжелые военные годы, разработку модели не прекращали, хотя трудностей было много, к примеру, в период, когда завод пришлось эвакуировать из Москвы, расчеты были временно заморожены.

И все же, хотя часть характеристик были взяты из ЗИС-101, большую часть технических решений советские инженеры «одолжили» у американцев, используя в качестве прототипа модель Packard 180.

Возможно, этот факт многие успели забыть, но каркас Packard 180 изготавливался из дерева, а вот советские инженеры, сразу отказались от такой идеи.

Усилив раму, при сборке ЗИС-110 установили цельнометаллический кузов. Это решение во многом изменили внешний вид модели: автомобиль действительно получился комфортным, удобным и очень стильным.

Широкие диваны с спереди и з сзади, огромный удобный багажник, красивые элементы дизайна поражали богатством и помпезностью.

Мощностью в более чем 140 л. с. машина, буквально за секунды, разгонялась до максимальной скорости в 140 км/ч.

80 литрового топливного бака с небольшим запасом хватало на три сотни пробега по городским улицам, но в основном эти машины ездили по строго установленным маршрутам.

После испытаний модели в 1944 году она практически сразу была запущена в серийное производство.

Инженеры, продолжив работы по развитию проекта, попутно разработали на базе ЗИС-110 модели кабриолета ЗИС-110В, фаэтона ЗИС-110Б и даже карету скорой помощи, ЗИС-110А.

Специально для Сталина была разработана и собрана один единственный экземпляр с бронекапсулой внутри ЗИС-115.

Сборка моделей этого класса была исключительно дорогой, но их никто и не пытался продавать, так как все экземпляры были переданы в гаражи партийной элиты и использовались исключительно для торжественных случаев и рабочих поездок.

ГАЗ-12 ЗИМ

Модель седана представительского класса на шесть персон рассчитывали выпускать в продолжение серии лимузинов для высшего эшелона власти страны.

Разработку начали в 1948 году на автозаводе им. Горького с расчетом, чтобы автомобиль можно было использовать в качестве техники, которой бы смогли пользоваться представители партийного руководства на уровне областей.

Инженеры завода и руководитель проекта А. А. Липгарт решили в качестве прототипа использовать модель Cadillac Fleetwood 61, американский автомобиль класса седан, с поправкой, что в салоне будет установлено три ряда сидений.

Задумка была решена не сразу, так как первые два образцы не удовлетворили требования главного инженера.

Модель после сборки оказалась лучше серии ЗИС, что было сразу отмечено, и во многом это в дальнейшем определило судьбу проекта.

Несущий тип кузова ГАЗ-12 ЗИМ давал возможность уменьшить вес авто сразу на 200 кг, что отразилось на технических характеристиках в целом.

Новые технологии, как например использование для плавности движения с места гидромуфты, отличалась тем, что на ровной площадке коробку передач можно было включать сразу на вторую скорость.

На машине впервые в СССР использовали фланцевые полуоси на заднем мосту и колеса с 15-и дюймовым ободом. Форсированный двигатель в 90 л. с. мощностью, усиленная система тормозов, многие другие технические передовые технологии и максимальный комфорт стали причиной различных модификаций для модели.

На базе ГАЗ-12 разработали вариант санитарной машины, такси и обычные, более дешевые в сборке модели.

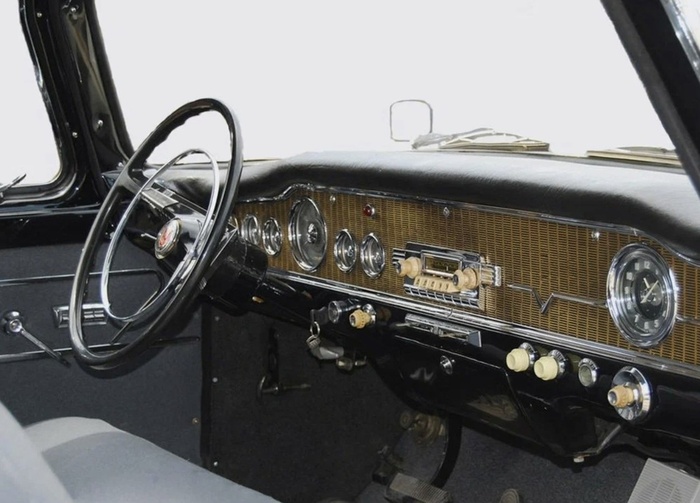

Отдельно требует внимания салон, в котором инженеры в пример американским моделям использовали элементы декора изготовленного из хрома и нержавеющей стали.

Дизайнеры уделили особое внимание даже мелочным элементам, что в совокупности создало неповторимую атмосферу уважения к статусу пассажиров.

По качеству комфорта для пассажиров модель во многом опередила технику подобного класса, которую выпускали в этот период.

Для удобства пребывания пассажиров на задних сидениях имелись широкие подлокотники, отдельные пепельницы в количестве 4 штуки и прикуриватель, установленный для удобства пользования в салоне.

Дополнительная подсветка, вентиляция салона, качественный подогрев и еще много чего такого, что можно было встретить на моделях от зарубежного производителя, инженеры горьковского завода смогли внедрить в свою модель автомобиля.

«Чайка» ГАЗ-13

Эту модель, разработанную в 50-х годах, выпускали дольше всего, начиная с 1959 и заканчивая 1981 годами.

Несмотря на внешне не особо помпезный вид внутри машину снабдили самыми новейшими техническими достижениями. Выпускались даже модели с двигателем, к которому в комплекте устанавливали КПП Lexus.

«Чайка» была автомобилем, который мало того что стоил просто сумасшедшие деньги, еще и невозможно было приобрести простому советскому человеку. Долгое время модель «Чайка» ГАЗ-13 не могли причислить к определенному классу автомобилей.

К разработкам, которая начиналась с проекта «ЗиМ-13», работал практически весь состав инженеров горьковского автозавода, до этого блестяще справившись с заданием по созданию «ЗиМ-12».

Попутно проектировался еще один легковой автомобиль повышенной комфортности «ЗИЛ-11» Москва, что заставляло чрезвычайно ответственно относиться к поставленной задаче.

Сейчас возможно многие забыли о том, что «Чайка» разрабатывалась под руководством сразу двух талантливых инженеров, Лебедевым и Еремеевым, но это не только не усложнило проектирование, а скорее наоборот, эти два гения автомобилестроения дополняли идеями друг друга.

Этот самый красивый и элегантный автомобиль собранный советским автопромом, стал единственной моделью, которую если и не возможно было купить, то, по крайней мере, получить в дар от правительства.

Моделью за особые заслуги перед родиной наградили первую в мире женщину-космонавтку Валентину Терешкову, балерину, прославившую СССР на весь мир Галину Уланову и еще несколько десятков знаменитых для того периода времени людей.

«Чайка» стала одним из немногих советских автомобилей, который правительство страны не засекречивало, а скорее наоборот, разрешало использовать на различных торжественных мероприятиях и праздниках.

Как из польского FIAT хотели сделать советскую инвалидку: история предвестника «Оки»

И потребителям советских мотоколясок, и инженерам уже в начале 1970‑х было совершенно очевидно: так жить больше нельзя! Конструкция серпуховских «недоавтомобилей», восходящая к середине 1950‑х окончательно изжила себя. Слабосильные крайне недолговечные мотоциклетные моторы, коробки передач с последовательным переключением и убогий интерьер мотоколясок окончательно «достали» инвалидов, вынужденных мучиться, но ездить на продукции технически слабого и плохо оборудованного Серпуховского Мотоциклетного Завода. В какой кузов все это ни одень! Да и кузов модели С-3Д в 1970‑м, когда стартовала эта версия, тогда еще хоть как-то отвечающий минимальным требованиям потребителей, через пять лет выглядел уже «динозавриком», обреченным на вымирание.

Прекратив, наконец, в 1976‑м попытки модернизации «немодернизуемого» — мотоколяски С-3Д, в Серпухове всерьез задумались о создании совсем нового микролитражного и супер компактного, но полноценного микроавтомобиля с ручным управлением. К работе, как водилось в те годы, подключили главный отраслевой институт — НАМИ.

Ведущим конструктором проекта НАМИ-0204 стал Владимир Миронов — горячий сторонник переднего привода и автор нескольких нестандартных инженерных решений. В частности, кстати, новой продвинутой передней подвески РАФ-22038, которая, правда, так и не стала серийной.

Переднеприводный микроавтомобиль задумывали с двигателем воздушного охлаждения и трансмиссией с клиноременным ремнем. Была даже идея применения роторно-поршневого мотора мощностью 26 л. с., разработанного в Серпуховском ВНИИмотопрома. Фантазии, конечно! Но ведь подходящего для микроавтомобиля современного двигателя в СССР просто не было.

Однако нечто подходящее было поблизости — в одной из стран СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи). Эта организация объединяла социалистические страны в некое подобие европейского общего рынка.

MAЛУХ ДЛЯ «БОЛЬШОГО БРАТА»

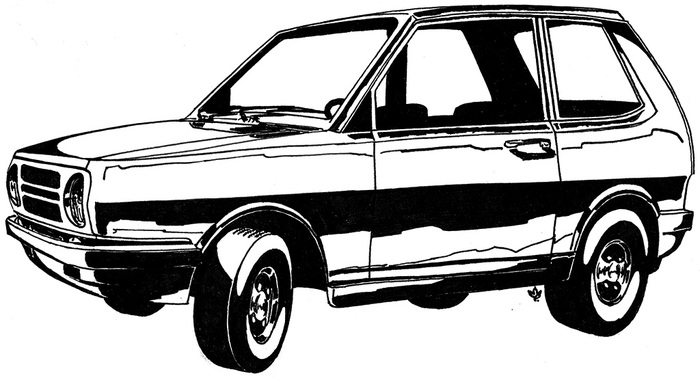

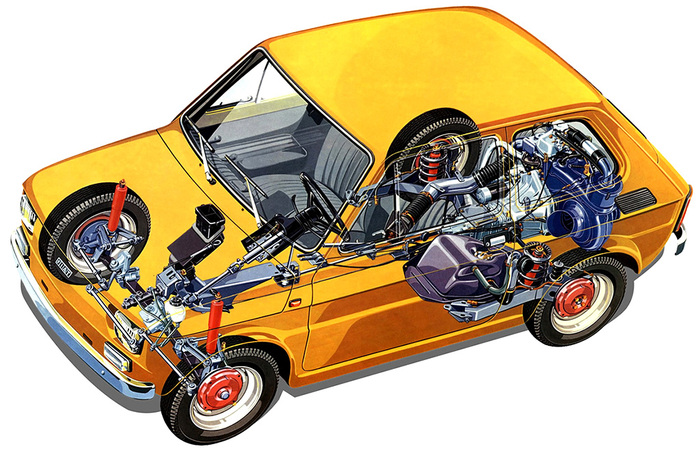

Проект НАМИ-0204 в металле не реализовали. Зато стали внимательно смотреть в сторону Польши. Ведь там — в городе Бельско-Бяла на еще с 1972 года по итальянской лицензии выпускали микролитражки Polski Fiat 126.

В Польше автомобиль получил насмешливое, но и по-своему ласковое прозвище Maluh (малыш, а дословно — ребенок, начинающий ходить). Машину оснащали вполне современным еще двухцилиндровым двигателем воздушного охлаждения рабочим объемом 0,6 л и мощностью 23 л. с. FIAT имел полностью независимые пружинные подвески и скромный, но гармоничный дизайн. В общем — готовый, достаточно современный автомобиль. Кстати, до 1980 года 126‑й FIAT делали и на родине — в Италии. Некоторое время такие микролитражки собирали в Югославии и в Австрии.

Несколько польских FIAT 126 тщательно и придирчиво изучали в НАМИ и испытывали на полигоне. Кстати, в НАМИ даже разработали и опробовали отечественное ручное управление для Polski FIAT 126. В общем, идею производства польской машины в СССР рассматривали достаточно серьезно.

ЗАДОМ НАПЕРЕД

Но у итало-польской машины была важная особенность: двигатель, расположенный сзади. А от этой компоновки большинство фирм уже категорически отказались. Если не говорить, конечно, о спортивных моделях. К слову, польский FIAT и наш «Запорожец» стали, по сути, последними заднемоторыми машинами подобного класса в мире.

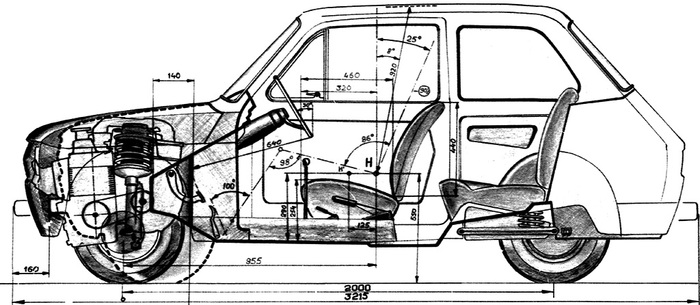

Авторитетный инженер НАМИ Борис Фиттерман, руководивший тогда проектирования легковых автомобилей, да и иные специалисты НАМИ категорически выступили против заднемоторной компоновки. Поэтому в 1977 году построили опытный образец НАМИ-0219 — машину, представляющую собой Polski FIAT 126Р, но с двигателем, переставленным вперед, расположенным поперечно и с передним приводом. Конечно, потребовалась значительная переделка передней части польского кузова.

Поэтому следующим шагом стал НАМИ-0231, который получил уже и серпуховское обозначение СМЗ-1101. В 1979‑1980 гг. НАМИ совместно с Серпуховским заводом сделал четырех опытных образца. Два из них по-прежнему базировались на польских кузовах. Поскольку эти автомобили отличало продольное расположение силового агрегата, передок FIAT пришлось удлинить. Зато силовую структуру кузова можно было практически не переделывать.

Но в рамках проекта СМЗ-1101 (НАМИ-0231) появился уже и собственный оригинальный кузов. И, кстати, впревые прозвучало имя «Ока». Хотя с той «Окой», которую начали выпускать через восемь лет опытные машины, созданные в 1981–1982 гг., не имели практически ничего общего.

НЕ ТА «СОЛИДАРНОСТЬ»

Итак, кузов и компоновка приемника безнадежно устаревшей мотоколяски были уже отечественными. Но двигатели, по-прежнему, планировали польские. Тем более, что их можно было не завозить в сборе, а собирать в Союзе.

Учитывая, что производство на Серпуховском заводе планировали относительно небольшими, а подходящих двигателей в СССР по-прежнему не было, такое решение казалось вполне разумным. Ведь интеграция в рамках СЭВ, действительно, существовала. В том числе и в автомобилестроение. Например, для грузовиков и автобусов разных стран использовали унифицированные венгерские задние мосты RABA, а советские «Москвичи», РАФ и часть ЛАЗ оснащали фарами производства ГДР, такими же, как восточногерманский Wartburg.

Но произошло то, чего никто, ни в руководстве СЭВ ни, вообще, в социалистическом лагере, конечно, не планировал. Летом 1980 года на судоверфи в Гданьске началась масштабная забастовка рабочих, не довольных экономической политикой руководства Польши. Противостояния рабочего профсоюза «Солидарность» и властей нарастало, а протесты, перерастающие уже в политические, захлестнули уже всю страну. В декабре 1981 года в Польше ввели военное положение. В общем, ни о каком серьезном сотрудничестве с ПНР (Польская Народная Республика), в частности в автомобилестроении не могло уже идти и речи.

Для автомобильной истории нашей страны все это оказалось переломным моментом. В 1982 году все эксперименты, связанные с польскими кузовом и двигателями, свернули. Проектирования микролитражного автомобиля логично передали на ВАЗ — завод с мощной конструкторской и испытательной базой, имеющий, к тому же, уже и опыт проектирования и доводки переднеприводных машин. В Тольятти работу по микролитражке начали, по сути, с чистого листа. От опытных работ конца 1970‑х — начала 1980‑х автомобиль сохранил, по сути, лишь имя «Ока». Машина в результате получилась вполне современная и, в целом, удачная. Хотя ее ждала далеко не самая счастливая судьба. Но это — очень интересная, но уже совсем иная история…

Ошибки «Юности»: почему необычный советский микроавтобус оказался никому не нужен

В начале 1960‑х духовная атмосфера в СССР способствовала созданию чего-то необычного, передового, подчас почти фантастичного. Советская жизнь, действительно, быстро менялась: на окраинах крупных городов росли кварталы нового жилья, возводили грандиозные электростанции и линии электропередачи в непроходимой тайге. Вслед за искусственным спутником земли в космос полетел первый человек — молодой, улыбчивый офицер Юрий Гагарин.

Молодежь завода ЗИЛ, тем временем, взялась за создание неординарного многоместного автомобиля — микроавтобуса (термин этот в стране только начал входить в обиход). Работу затеяли по собственной инициативе. Но к счастью молодых энтузиастов поддержал начальник производства Николай Гринчар.

Стартовавший в конце 1950‑х лимузин для высшего руководства страны — ЗИЛ-111 был для убыточным. Завод это волновало, но все же, не очень сильно. Убытки покрывал огромный выпуск грузовиков. Однако на заводе решили, что микроавтобус, унифицированный по узлам с ЗИЛ-111, снизит его себестоимость. Называли даже примерную потребность в таких автобусах — 4000 в год. Правда, по какой методике в условиях социалистической плановой экономики считали эту потребность — непонятно. Но для создателей автомобиля экономика, конечно, не была первична. Главное: энтузиазм в желании создать нечто необычное, революционное.

На первых рисунках Эрика Сабо автомобиль был шестидверным, с передком и задком в стиле ЗИЛ-111. Опытный ЗИЛ-АБ, вскоре получивший имя «Юностью», отличала более земная, но тоже оригинальная, авангардная внешность. Опытная «тележка» еще без кузова вышла на испытания в августе 1961 года. А в феврале 1962‑го появился уже первая полноценная «Юность», получившая официальный индекс ЗИЛ-118.

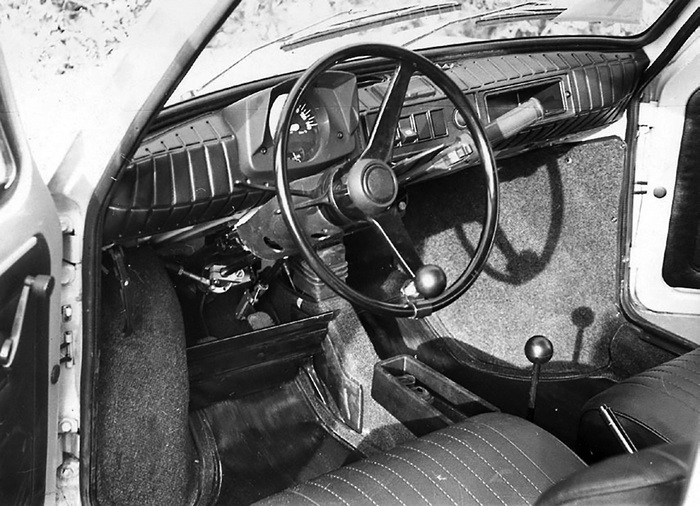

В салоне «Юности» использовали элементы ЗИЛ-111, в том числе кнопки управления автоматической коробкой передач

ВАГОН РОМАНТИКИ

Шестнадцатиместный микроавтобус, в отличие от ЗИЛ-111, имел несущий кузов. Двигатель и переднюю подвеску крепили на подрамнике, соединенным лонжеронами с силовой структурой кузова. Подвески — спереди пружинную независимую, заднюю — мост на продольных рессорах и барабанные тормоза взяли от мелкосерийного лимузина.

А вот двигатель V8 рабочим объемом 6 л заимствовали у грузовика ЗИЛ-130. Мотор, хотя и унифицированный с 200‑сильным агрегатом ЗИЛ-111 развивал, 150 л. с. и имел степень сжатия 6,5. Ведь двигатель 111‑го со степенью сжатия 9,0 был рассчитан на редкий в СССР, дорогой высокооктановый бензин. Заводские испытатели говорили, что машина способна развить 140 км/ч. В официальных паспортных данных указывали 120 км/ч. Но и этого микроавтобусу, по меркам тех лет, вполне хватало.

ЗИЛ-118 оснастили двухступенчатым автоматом от лимузина. «Юность» сохранила базу ЗИЛ-111 — 3760 мм, но в длину выросла аж до 6860 мм.

Получались, что по габаритам автомобиль попадал в класс небольших автобусов. Ведь он был короче ПАЗ-652 всего-то на 290 мм. Но по числу мест и конструкции «Юность» никак не вписывалась в существующие в СССР классы автомобилей. Да, в общем-то, и в советские реалии.

Когда ЗИЛ-118 для испытания отправили в Москве на работу маршрутным такси, газеты, естественно, стали приводить отзывы пассажиров, восторгающихся богатым салоном, динамикой и плавностью хода машины. Но с точки зрения экономики, да и просто здравого смысла длиннющий 150‑сильный ЗИЛ-118, расходующий по 30 л бензина на 100 км был, конечно, несравним с утилитарным, но куда более дешевым и экономичным РАФ-977.

По заводским подсчетам, чтобы довести себестоимость до более-менее разумной, нужно было производить минимум тысячу «Юностей» в год. Осталось найти потребителей. Половину заводские фантазеры упорно видели маршрутками. Полторы сотни ЗИЛ-118 хотели отправить в аэропорты. Хотя там, конечно, целесообразней были автобусы побольше. Наконец, 120 «Юностей» по планам должны были возить делегатов съездов и конгрессов. Вот это, как раз, и могло стать призванием 150‑сильного 16‑местного красавца. Тут уж себестоимость, точно не была бы главным фактором. Наконец речь шла и о нескольких десяткам спецмашин (то есть тех, к которым прилагались спецвозможности и спецблага пассажиров), а также карет скорой помощи. Тоже, явно, не для обслуживания рядовых граждан.

Опытный санитарный ЗИЛ-118А, сделанный в 1964‑м, по сути, стал первым советским реанимобилем с высоким потолком, позволяющим врачам работать на ходу. Крышу сделали подъемной, благодаря растягивающимся мехам, созданным, кстати, на «Баянной фабрике имени Советской Армии». Высота потолка составляла 1,9 м, а операционный стол сделали с электрогидроприводом. Но ЗИЛ-118А так и остался единичным образцом.

Много позже пара санитарок с неподъемной крышей, сделанных уже на базе модернизированного микроавтобуса ЗИЛ-118, работали в 4‑м Главном управлении Минздрава, заботившимся о здоровье руководителей партии и правительства. Еще более поздние единичные медицинские машины отправляли туда же.

ЖЕЛАЕМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Среди наиболее популярных историй из длинной, но несчастливой жизни «Юности» — восторг, который микроавтобус вызвал у лидера СССР Никиты Хрущева. Правда, где, когда и как первый секретарь восторгался доподлинно установить не удается.

Еще более забавная история — восторг Генри Форда — сына отца-основателя концерна Ford, приезжавшего в Москву в 1970‑м. Газета New York Times, освещающая визит Форда в Москву, писала, что целью путешествия были переговоры об участии компании Ford в строительстве большого завода грузовиков. Речь, понятно шла о будущем КамАЗе.

Трудно поверить в легенды, что Генри Форд — сын просил, как стало модно писать, продать лицензию на производство ЗИЛ-118. Комплименты гость хозяевам, наверняка, раздавал. Но зачем фирме, производившей широкое семейство вэнов Ford Econоline, советский автомобиль конструктивно не приспособленный к массовому производств — совершенно непонятно. Не только документальных подтверждений, но и даже и реальных свидетельств очевидцев просьбы Форда нет.

Наконец, ходит анекдот о том, как «Юность» доехала от аэропорта Внуково до института Склифосовского за 12 минут. Нехитрые арифметические вычисления приводят к 170 км/ч. Примерно с такой средней скоростью микроавтобус должен был ехать по Киевскому шоссе и по Москве.

А вот в загранкомандировку «Юность», действительно, съездила. В 1967‑м вместе с опытными ЛАЗ и ПАЗ ЗИЛ-118 отправили на конкурс автобусов в Ниццу. Соревнование, проводимое во Франции еще с конца 1940‑х, подразумевало оценку самых разных параметров: от дизайна до плавности хода, разгонной и тормозной динамики и маневренности. Автобусы делили на классы и в том, где выставили «Юность», в тот год был только один конкурент — забавный американский восьмидверный универсал Checker Aerobus, сделанный на основе легкового автомобиля, прославившегося в качестве такси. Советская машина, действительно, получила несколько призов. В том числе и в условном абсолютном зачете.

Это вдохновило создателей ЗИЛ-118 на планы построить уже в 1968‑м хотя бы триста микроавтобусов. Но по сути, заводу это было не нужно: «головной боли» и без того хватало.

В 1970‑м машину, тем не менее, модернизировали. ЗИЛ-119‑71, вскоре переименованный в ЗИЛ-118К, с более современной внешностью «Юностью», строго говоря, уже не назывался. Машина получила 170‑сильный двигатель — аналог мотора ЗИЛ-375 и трехступенчатый автомат от лимузина ЗИЛ-114. ЗИЛ-118К, вполне в соответствие со статусом «спец», строили единичными экземплярами по заказам правительственных учреждений, МВД и КГБ. А еще их любили экспонировать на выставках.

Но даже у заводских испытателей к эксклюзивному микроавтобусу накопилось немало претензий. В отчетах указывали на неудобную посадку водителя, перегруженную, а потому, часто требующую ремонта переднюю подвеску, посредственные вентиляцию и отопление. В салоне было душно, а у шофера зимой зябли ноги. В общем, для серийного производства автомобиль требовал серьезной доработки.

МАРШРУТ В ИСТОРИЮ

Однако в 1977‑м в биографии ЗИЛ-118К произошло важное и, как казалось, способное изменить его судьбу событие. Председатель Совмина СССР Алексей Косыгин подписал документ о производстве двух тысяч ЗИЛ-118К в год. Это способствовало бы снижению себестоимость очередного лимузина — ЗИЛ-4104. Правда автобус, по оценкам, все равно стоил бы, как три РАФа и, понятно, никакой маршруткой бы не работал.

Начать мелкосерийное производство планировали в 1984‑м. Но финансирования проект не дождался. И у завода, и у всей страны росло число куда более важных проблем.

Автобусы продолжали собирать штучно, причем пик производства пришелся на первую половину 1990‑х. В годы перераспределения и накопления капиталов покупатели на эксклюзивный автомобиль, ценой сравнимый с самыми престижными иномарками, находились. В 1990‑м машина уже под индексом ЗИЛ-3207 получила мотор мощностью 180 л. с. и, наконец-то, дисковые тормоза спереди.

С 1991 по 1995 год покупателей нашли 30 микроавтобусов. А ведь за три предыдущих десятилетия изготовили всего 31 машину. Но мода на дорогую отечественную экзотику быстро прошла. Одно из последних и уже трагикомических страниц в истории романтичного автобуса стали пикап, представлявший собой обрезанный кузов ЗИЛ-3207 и бортовой вариант с кабиной от микроавтобуса на грузовом шасси. Идея наладить производство подобных изделий могла возникнуть, уж совсем, от отчаянья.

Финальные кузова ЗИЛ-3207 изготовили в 1998‑м, а последние ходовые машин — еще тремя годами раньше. Всего за три с половиной десятилетия изготовили 87 автомобилей всех вариантов и модификаций.

Теперь сохранившиеся и отреставрированные экземпляры украшают престижные собрания музеев и коллекционеров. Как известно, чем более сложной была судьба автомобиля в годы производства, тем любимей и дороже он становится…

Электромобиль УАЗ У-131, выпущенный в 1974 году

В движение У-131 приводился трёхфазным тяговым асинхронным двигателем мощностью в 15 киловатт. Питание осуществлялось за счёт свинцово-кислотных батарей 6ЭМ-100, обеспечивавшей запас хода электромобилю до 70 км.

Масса У-131 составляла внушительные 2,4 тонны. Вес УАЗа мог быть ещё больше, но для облегчения конструкции кузов фургона было решено изготовить из лёгкого и нержавеющего дюралюминия. Именно благодаря этому решению удалось сохранить грузоподъёмность хотя бы в 500 кг.

Проект был закрыт к началу 80-х.

Кстати, существует маленькая модель в масштабе 1:43 для самостоятельной склейки и покраски.

Купить нельзя достать: какие автомобили запрещали продавать в СССР

Никакого рынка, кроме колхозного, где продавали продукты и черного — незаконного в СССР не было. Что касается автомобилей, то дело было не только в постоянном дефиците, но и в том, что некоторые автомобили купить было попросту невозможно. Правда, некоторым это иногда удавалось...

ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ

Революция 1917 год, как известно, обобществила средства производства. Определение это, правда, всегда было расплывчатым. Но в отношении автомобилей — довольно четким. Те автомобили, что нынче принято называть коммерческими — грузовики и автобусы частным лицам не продавали ни в каких формах и ни за какие деньги.

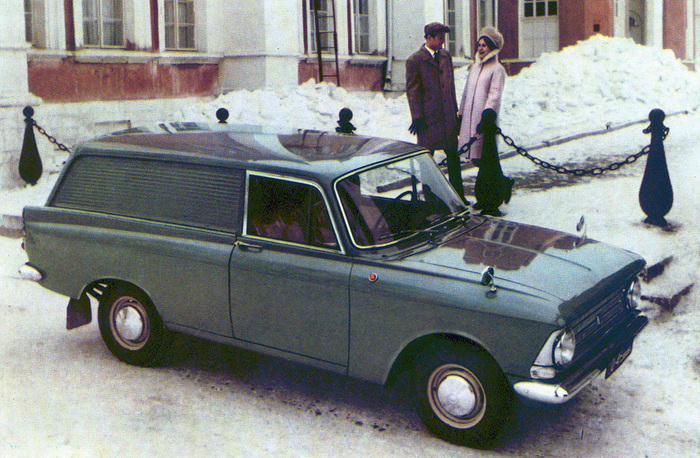

Пикапы и фургоны, в частности «Москвичи» моделей 433 и 434, в розничную торговлю в советские времена не поступали.

Советская история знает, пожалуй, лишь, одно исключение. В 1930‑х известный писатель и заядлый автомобилист Михаил Пришвин некоторое время владел грузовиком — полуторкой ГАЗ-АА. Но возить на ней грузы писатель, купивший грузовик у какого-то издательства уже сильно изношенным, разумеется, не собирался. В кузов поставили будку, с которой машина представляла собой некое подобие дома на колесах, а Пришвин пользовался ей для выездов на любимую им охоту. Но это было исключение.

Частным лицам не продавали даже фургоны и пикапы на базе легковых автомобилей — «Москвичей» «Волг». Ни то, чтоб на такие машины у советских граждан был особый спрос. Но сельчане, вероятно, не прочь бы были иметь автомобиль для перевозки тех же продуктов на тот же колхозный рынок. В городах фургоны и пикапы, наверняка заинтересовали бы тех, кто занимался строительством дач и ремонтом квартир. Хотя официальна эта деятельность была незаконной. Да и, вообще, при остром дефиците автомобилей, некоторые были бы, наверняка, рады и легковому грузовику.

Точно также как даже маленький грузовик в Союзе нельзя было купить и микроавтобус УАЗ или РАФ. Так, что многодетные семьи могли рассчитывать лишь на пятиместный автомобиль. Правда, в 1970‑х в Союзе появилась и семиместная легковая машина (ЗИМ 1950‑х и правительственные лимузины, конечно, не в счет). Но с «Волгой» ГАЗ-24‑02 все было очень непросто.

НЕЛЬЗЯ, НО МОЖНО

«Волга» — универсал обеспечивала задним пассажирам не великий комфорт, зато была семиместной, а при сложенных сидениях вмещала около полутора кубометров груза. Но ГАЗ-24‑02 был практически недоступен. Несмотря на устрашающую для большинства граждан государственную цену: в 1970‑х — 12 тысяч рублей, при том, что «Волга» ГАЗ-24 стоила тоже совсем недешево — 9 тысяч.

Универсалы, которых и делали немного, можно было купить в магазине «Березка» за чеки, выдаваемые за сданную валюту. Но необходимую сумму мог иметь только тот, кто не просто долго, но и на заметной должности работал за границей. За рубли ГАЗ-24‑02 могли купить лишь граждане в той или иной мере приближенные к власти или известные и заслуженные (что, в общем-то — одно и тоже). Так, «Волга» ГАЗ-24‑02 была у великого актера Юрия Никулина.

Бард Александр Новиков купил такую машину в 1984‑м по случаю. Дядя его приятеля был неким большим начальником и получил право приобрести дефицитный универсал. И перепродал его за 22 тысячи рублей, при государственной цене 16 тысяч. Новиков вспоминал, что в его родном Свердловске (сейчас Екатеринбург) была всего пара личных ГАЗ-24‑02.

Да и предыдущая «Волга» — универсал ГАЗ-22 была практически недоступна простым гражданам. Редчайшие личные машины были в собственности, опять же, у «специальных» людей. ГАЗ-22 были у Юрия Никулина, его партнера по цирковой арене Михаила Шуйдина, поэта, драматурга и одного из авторов гимна СССР Сергея Михалкова.

Даже обычные универсалы — «Москвичи» до начала 1970‑х были в Союзе огромным дефицитом. Формально такие машины были доступны, но делали универсалов мало, а многие поставляли в госструктуры. Только с появлением массового ВАЗ-2102 приобрести универсал стало немного проще.

ТОЛЬКО ЗАСЛУЖИТЬ

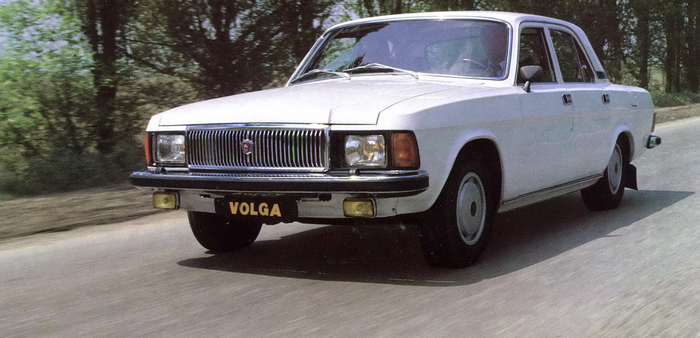

С тех пор как в 1960‑м с производства сняли большой семиместный седан ГАЗ-12 ЗИМ, ни один советский представительский автомобиль купить было нельзя. Никому и ни за какие деньги.

Это касалось не только лимузинов ЗИЛ, на которых возили лишь высших руководителей страны, но и «Чаек» ГАЗ-13 и ГАЗ-14. Такие машины можно было только заслужить долгой и беспорочной службой в высоких государственных или партийных структурах.

Все подобные автомобили в советские времена были служебными. В той государственной и идеологической конструкции никому из пассажиров «Чаек» даже не пришло бы в голову попросить продать ему такую машину.

Простые граждане могли поездить в Чайке или даже в старом, выведенном из эксплуатации в привилегированном гараже, ЗИЛ-111 лишь, заключая законный брак. В больших городах такие машины могли заказать молодожены. Естественно, с водителем.

В начале 1980‑х появилась и «непродажная» «Волга». Если ГАЗ-24 купить было сложно, ГАЗ-24‑02 очень сложно, то ГАЗ-3102 попросту невозможно. Машины предназначали чиновникам условного «высшего среднего звена» — уровня секретарей райкомов, директорам некоторых крупных и важных заводов. На заводе ГАЗ эту Волгу прозвали «генеральской».

Запретный плод, как известно, всегда особенно сладок. Недоступность ГАЗ-3102 дополняла впечатления от нового дизайна кузова и салона, и делала эту «Волгу» особенно желанной — несбыточной мечтой многих советских граждан.

Правда, в кругах автолюбителей циркулировали слухи о частных ГАЗ-3102 космонавтов и иных особенных граждан. Но реальных примеров не приводили.

В ПЕРЕВОДЕ С ИНОСТРАННОГО

Легковые иномарки для продажи гражданам в Союз не завозили. Даже автомобили производства социалистических стран. Редкие машины появлялись на государственных предприятиях, в милиции, в некоторых начальственных гаражах.

Знаменитости из мира искусства иногда получали разрешение купить импортный автомобиль за границей и привезти его в Союз. Но завоз автомобилей частными лицами, по официальным данным, исчислялся от силы несколькими тысячами в год. А новые машины везли и вовсе десятками.

Но личные иномарки у советских людей, все-таки, были. Их через Управления делами дипкорпуса (УПДК) продавали покидающие Союз иностранные дипломаты, журналисты, бизнесмены. Но эти автомобили тоже реализовали государственные структуры, выдающие разрешения на право приобрести очередной запретный плод.

Лучшие экземпляры, разумеется, попадали к «своим», к «специальным» гражданам, занимающим высокие должности или известным деятелям культуры. Не самые престижные машины или экземпляры с неисправностями, которые способны были устранить народные умельцы, продавали людям попроще. Но тоже по разрешениям, которые можно было получить, правда, и за относительно небольшую взятку.

И лишь те автомобили, которые никто не брал из-за износа или совсем уж плачевного состояния, можно было купить свободно. Но тут уж желающих было немного.

НЕТ БЕЗДОРОЖЬЮ!

В данном случае этот лозунг приведен в том смысле, что много лет обычным рядовым советским гражданам по бездорожью ездить было практически не на чем. А ведь миллионы людей жили в тех районах, где не только хороших, но хотя бы приемлемых дорог не было и в помине.

В конце 1950‑х выпускали очень востребованные полноприводные версии обычных легковых машин: седан «Москвичи-410» и универсал модели, а также ГАЗ-М72 на базе «Победы». Но делали эти машины недолго и в масштабах огромной страны — в небольших количествах.

До появления ЛуАЗ-969 (который полноприводным стал лишь в 1971 году, до этого собирали «временные» переднеприводлные машины), а потом «Нивы» ВАЗ-2121, внедорожники обычным гражданам были практически недоступны. Ни ГАЗ-69, ни УАЗ-469 в свободную продажу до конца 1980‑х не поступали. Даже списанный из какой-нибудь госстрктуры или из колхоза автомобиль, купить удавалось только отдельным счастливчика по специальным разрешениям. Или, как говорили тогда — по блату.

Но и тут, разумеется, бывали исключения. Самое, наверное, известное — «козлики» знаменитого писателя Михаила Шолохова, которые сейчас стоят в его музее. У писателя был ГАЗ-69, а потом и УАЗ-469. Причем, 469‑й — с иными сиденьями и жесткой крышей. А ведь серийно такие машины в те годы еще не выпускали. Правую часть ветрового стекла эксклюзивного «уазика» сделали сдвижной для охоты, которую Шолохов очень любил.

С конца 1980‑х все то, что прежде купить было нельзя, стало доступно. И не только УАЗ и «генеральская» «Волга». В частные руки стали попадать и абсолютно недоступные прежде «Чайки» и ЗИЛ. Правда, конечно не новые. Кроме того, для приобретения таких раритетов нужны были не только большие деньги но, и… связи. В этом смысле мало, что изменилось…

История эмблемы завода ГАЗ от 1930х до наших дней

История логотипа Горьковского Автомобильного Завода

Скажу заранее: Я - не профессиональный писатель статей, поэтому в ней может быть огромное количество ошибок различного рода. Вся информация собрана по куче сайтов и из опыта общения с волгаводами. Исходя из полученых знаний решил создать такую статейку, аналогов ей я в сети не встретил, надеюсь, что кому-то будет полезно. Строго не судите.

Первый логотип у компании ГАЗ был овальным с белой или серебристой надписью на черном фоне, если изучить историю логотипа компании Ford, то можно заметить ее влияние не только на первый грузовик ГАЗ-АА, но и на его шильдик 30х годов, который также можно увидеть на автомобиле ГАЗ-А, который «срисовали» с Ford model A.

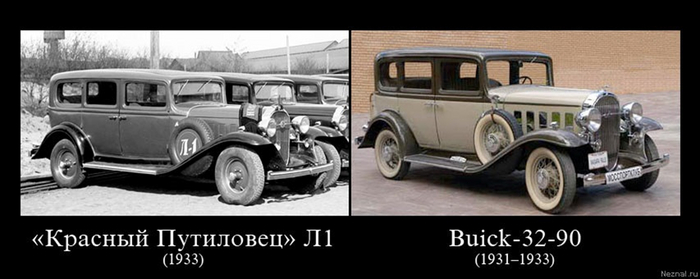

В 1933 году ГАЗ выпустил свой первый представительский легковой автомобиль ГАЗ/ЗИМ - Л1 (Ленинград – 1) «Красный Путиловец», который получил уникальную эмблему на решетку радиатора, прототипом для этого автомобиля стал американский

"Бьюик 32-90».

Эмблема представляла собой хромированный круг с двумя большими красными буквами «К» и «П», а чуть ниже красные цифры 1933, обозначающие год выхода модели.

Помимо этого, на «Путиловце» (как и на Бьюике»), на крыльях были установлены запасные колеса, которые закрывались плоскими колпаками с надписью «Л-1». Приемником ГАЗ Л1 стал ЗИС 101 производство которого передали на завод имени Сталина (ЗИС) который в последствии переименовали в завод имени Лихачова (ЗИЛ).

На автомобилях которым «посчастливилось» быть ЗИМ-ами, а не ГАЗ-ами был свой, отдельный логотип, на котором мы впервые можем увидеть так хорошо знакомого нам оленя на фоне кремля и слегка напоминающая современную - «щитовидную» окантовку. Не смотря на то, что многие ошибочно считают, что эта эмблемма впервые появилась в 1949 году, это не так, о ней просто «вспомнили».

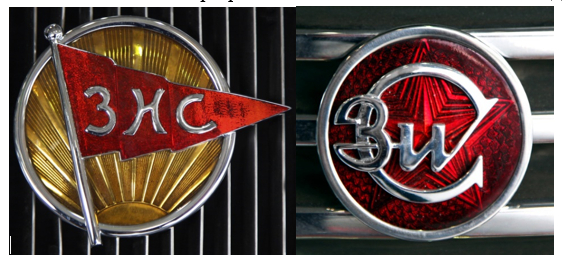

Для легкового ЗИС-а тоже была разработана своя собственная эмблема двух видов.

До 1940 года можно было встретить крглую, золотистую эмблему в виде восходящего солнца на фоне которого развивался красный, треугольный флаг с аббревеатурой названия завода, после 1940 года. Шильдик стал выглядеть следующим образом: Красная звезда окаймленая хромированым обручем, поверх звезды хромированная надпись «ЗИС», с большой буквой «С», которая по видимому символизировала слово «Союз» или фамилию «вождя народов».

Немногим позже в 1936 году, завод ГАЗ решил создать свой собственный шильдик. Красную звезду на серебристом фоне с белыми «крыльями», символизирующими сияние звезды, которая в свою очередь была одним из главных символов раннего СССР, под звездой мы можем увидеть серебристую надпись «ГАЗ» на синем фоне, что является небольшой отсылкой к «форду».

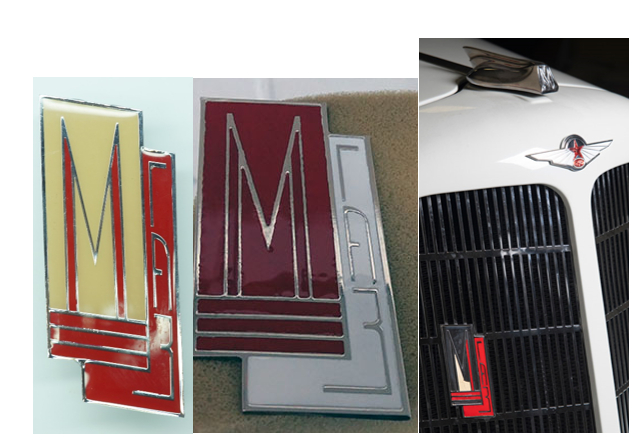

Эту эмблему можно увидеть на легковых автомобилях ГАЗ-А, ГАЗ 11-73, и ГАЗ-М1, ГАЗ-М1 Н157 «Фаэтон» (кабриолет), 2х дверном спортивном купе ГАЗ-М1 Н453 «Ударник» и многих других, но помимо вышеупомянутого значка на М1 был еще один, на решетке радиатора. Их было 2 вида, «ранний» и поздний, ранний выглядел как двойной флаг, на заднем «флаге» была серебристая надпись ГАЗ на красном фоне, а на переднем красная буква «М» на бежевом или белом фоне, поздняя версия шильдика также была в виде двойного флага, но буква «М» стала менее изящной и ее фон заменили на красный, в цвет самой буквы, задний флаг же стал белым, а шрифт надписи «ГАЗ» изменили на более угловатый.

Не смотря на всю красоту шильдиков на легковых «ГАЗ-ах» и «ЗИМ-ах» коммерческие грузовики были лишены лоска и эмблемы на них представляли собой обычную выштамповку на капоте и/или крыльях. На некоторых моделях встречалось более старая аббревиатура - ЗИМ (Завод имени Молотова) совместно с надписью, например, на ГАЗ-51, причем эту надпись можно было увидеть на автомобилях вплоть до 1960х годов выпуска. Позднее ее заменили на выштамповку «Горьковский автозавод».

Но были и исключения - ЗИС 110 1943 года выпуска обладал собственной эмблеммой не похожей не на одну из более ранних или поздних, сохранив лишь основные цвета, желтый фон, красный орнамент и хромированная основа.

После Великой Отечественной Войны, в 1945-46 годах Горьковским автозаводом был разработан автомобиль ГАЗ М20 «Родина», который позднее, после представления автомобиля Сталину и его вопроса «Почем Родину продавать будем?» модель переименовали в «Победу», для нее ГАЗ создал отдельный шильд.

Так как при создании «победы» инженеры вдохновлялись формами советских истребителей, на значке победы красовались два крыла самолета окрашенных красной эмалью из которых создавалась буква «М» и поверх них белое число «20» обозначающее номер модели - ГАЗ – М20.

С начала выпуска «Победы» в 1946 году и вплоть до 1956 года эмблема «ГАЗ» не менялась, если не считать «найденную» эмблему «ЗИМ-а» которую вновь стали применять в 1949 году. В 56-м году Горьковский автозавод представил свой новый представительский седан ГАЗ-13 «Чайка», в связи с выпуском которого эмблему «перерисовали» еще раз, сделав ее объемнее и фигуристее, сохранив серебристого оленя и надпись ГАЗ на красном фоне.

Иногда встречалась версия с «крылышками», но это уже были переделки советских автолюбителей которые отдирали эти «крылышки» от автомобиля ГАЗ-21 «Волга», который был выпущен в том-же 1956 году и клеили их на «Чайку». Также главным отличием шильдика волги было отсутствие «кремлевской стены» которую заменили на звезду и разнесение оленя от названия завода, кроме того, животное стало объемнее.

Однако главным «логотипом» и гордостью на «Волге» была хромированная фигурка Оленя которая устанавливалась по центру капота.

Чуть позже, из-за несоответствия нормам безопасности для пешеходов на Волгах 3 серии (от 1962 г.в.) оленя заменили на «каплю» для снижения травмоопасности.

Также на волге третьей серии слегка изменили основную эмблему сделав «крылья» боле прямыми и опустив концы вниз, помимо этого вернули «стену», немного изменили вид главного символа города Горький, и в целом сделали центральную часть эмблемы более похожей на «чайковскую».

Но не смотря на кажущуюся простоту отличий существовала еще одна версия «крыльев», где эти самые крылья были идеально прямыми, покрытие хромом заменили на более мутный и «желтый» никель, а стена стала выглядеть более топорно. Не исключено, что это была поделка «гаражных мастеров».

С 1956 года до момента выпуска первой ГАЗ-24 в 1968 года о значительных изменениях логотипа не сообщается, однако, в некоторых источниках можно найти, что в 1959 году шильдик «потерял» свои крылья и приобрел золотистый цвет, сохранив объемную форму, но эти источники не вызывают доверия. Что возвращает нас к умельцам из «кооператива».

В 1968 году в свет вышел принципиально новый по компановке, форме кузова и применяемым технологиям автомобиль ГАЗ-24. Так как времена изменились, изменились и требования к дизайну, которым подверглась и эмблема став более строгой. Крылья «улетели», толщину уменьшили почти в 3 раза сделав его по сути плоским, однако добавили объемный черный фон с широким хромированным кантом. Олень и «стена» также немного изменили свой облик.

Изредка встречались версии этого шильдика где черный и красный цвет были поменяны местами.

С 1977 года на Горьковском автозаводе началась ручная сборка автомобилей

ГАЗ-14 «Чайка» которые стали прям приемником представительских седанов ГАЗ-13, однако Чайка 77 года, приобрела более «квадратный» вид, на это повлияла как мода тех лет, так и формы ГАЗ-24. Для нового автомобиля, новую эмблему решили не изобретать и просто убрали черную подкладку с шильдика «Волги», оставив только «щит» с оленем и аббревиатурой.

Позднее эта версия эмблемы перешла на «Волгу» ГАЗ-3102 1981-2008 годов выпуска, ГАЗ-3103(выпущен ограниченным тиражом), ГАЗ-3105 (выпущен ограниченным тиражом), и коммерческие «ГАЗельки» тех лет.

Само собой, были и исключения из правил, так, например, на Волге которую дорабатывали в КБ им. Смирнова был свой неповторимый знак. Эти автомобили отличались наличием бронекапсулы, кузова увеличенной длины и улучшенной отделкой салона, на некоторые экземляры вместо родного двигателя устанавливали ЗМЗ-505 повышенной мощности. В нем прослеживается наследие эмблемы первых ЗИМ-ов

В 1997 году состоялся выпуск новой «Волги» ГАЗ-3110, в 1998 году вышел ГАЗ-3111, в 2006 году выпустили рестайлинг ГАЗ-3110 – ГАЗ-31105, на которых логотип также не претерпел изменений.

Последнее изменение «легковой» эмблемы было замечено при выпуске GAZ- Volga – Siber, которая по сути была Dodge Stratus, на ней шильдик окончательно потерял объем и цвет став просто черным с хромированной окантовкой, оленем и надписью «ГАЗ»

Коммерческая же эмблема примерно в 80х годах перестала быть просто выштамповкой на кузове и стала пластиковым, черным прямоугольником с белыми буквами «ГАЗ».

Ее можно было встретить на «поздних» ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-66, ранних ГАЗ-3307 и некоторых других ГАЗ-овских грузовичках тех лет.

Позднее, в конце 90-х – начале 00-х годов черный фон убрали сделав надпись «ГАЗ» цельнолитой с тонкой хромовой окантовкой.

Такая эмблема была отличительной особенность среднетонажных грузовиков ГАЗ. Малотонажные «газельки» довольствовались тем, что им досталось от легковушек-волг, Олень на «щите» под «кремлевской стеной». В наши дни эмблемы среднетонажных и малотоннажных грузовиков, выпускающихся Горьковским Автомобильным Заводом серьезно не изменились, лишь слегка изменили свой размер. В прочем, в скором времени ГАЗ обещает возобновить выпуск легковых автомобилей, которые будут созданы на базе китайских Hongqi H5, кто знает, может нам вновь повезет увидеть полет мысли дизайнеров ГАЗ-а и новый логотип.

Ответ на пост «История ЗиЛ-131: как один грузовик погубил целый завод»1

Чушь полная. ЗИЛ погубил не грузовик, а советская и постсоветская дружбанородность. ЗИЛ в 65-м году разработал новую модель, ЗИЛ-170, для замены своего грузовика. Это была передовая для советской власти разработка - спёрли дизайн канадского грузовика "Интернейшенл" 50-х годов и скопировали американский двигатель времён войны.

Но новую разработку передали в Татарию. С нуля построили завод. А ЗИЛ остался с устаревшим грузовиком, у которого стоял двигатель от американского Доджа 30-х годов, да и дизайн тех же 30-х годов.

Так почему же ЗИл-170 стали выпускать в Татарии, а не в Москве? или ином русском городе?

Был такой прикол в СССРе - строить заводы не там, где это выгодно. А там, где надо поддерживать дружбнорадность. В итоге в какой-нибудь Грузии собирали электровозы, спутники, грузовики и штурмовики. При этом их качество не далеко уходило от качества "Колхид".

В годы афганской войны стало ясно, что надо отказываться от бескапотных грузовиков. В случае подрыва они не давали водителю никаких шансов. ГАЗ-66 спешно стали выводить из Афганистана и заменять ЗИСами. А потом и вовсе сняли с производства.

Казалось бы, очевидно, что основными грузовиками нашей армии должны быть капотные ГАЗ-3308, Зил, Урал и отчасти бескапотный Камаз, для своих, специализированных задач. Но в начале 90-х этнократия Татарии стала заявлять о возможности отделения от России. Одновременно шло раздербанивание Камаза. Чтобы прикрыть чудовищные хищения, местные клептократы сожгли уникальный завод двигателей, который строила вся страна.

И тут Ельцин торжественно заявляет во время визита в Татарию, ставшей Татарстаном: "Основным армейским грузовиком в нашей армии будет Камаз!".

Это и похоронило ЗИЛ.

Относительно недавно в угоду дружбы с батькой (не Махном) был угроблен Брянский завод тяжёлых тягачей. Надо же поддерживать заказами минский завод тяжёлых тягачей! Теперь мы не имеем своей платформы для ракет. Надо или покупать у белорусов, или пытаться сварганить что-то на базе Камаза.

НУ, и конечно же были и другие проблемы у ЗИЛа. Как и все крупные советские предприятия он был чудовищно неэффективен. Я знаю, что творилось на Ростсельмаше в 80-90-е годы. И подозреваю, что бардак на ЗИЛе был такой же.

Иметь гиганта автомобилестроения в столице государства - идиотизм. В Вашингтоне и Лондоне почему-то никто грузовики не выпускает. (Хотя, для 30-х годов строить завод именно в Москве смысл был, тогда не хватало квалифицированных кадров в провинции, да и со снабжением комплектующими были бы проблемы).

ЗИЛ все последние годы страдал без рабочих рук. Москвичи работать на заводе не хотели. В итоге приглашали вьетнамцев, химиков, солдатов-срочников, завозили лимиту. Это сказывалось на качестве продукции. Плюс привычка гнать план.