Так как немного скучно, решил пообщаться с нейросетью Qwen на тему мозга и сознания, покопался в Сети проверяя факты и получился интересный разговор и выводы. Вопросов было много, ответов тоже. Переработал в удобоваримый вид и разбил на логичную цепочку. Сразу говорю, будет много букв :)

Часть 1. Как мозг формирует "реальность" в сознании.

Итак, сначала общеизвестные факты:

Наши органы чувств воспринимают сигналы из "внешнего мира", с некоторой задержкой в 100–150 миллисекунд (мс).

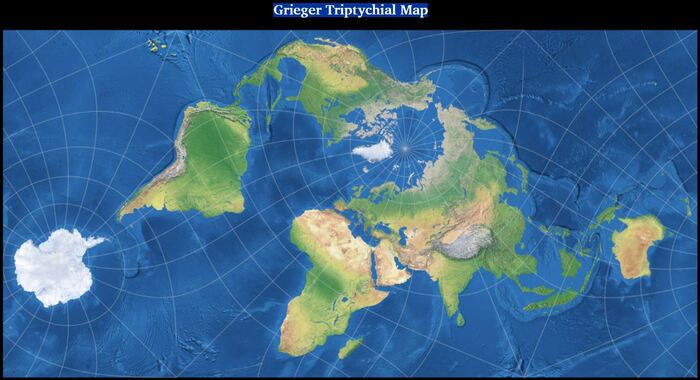

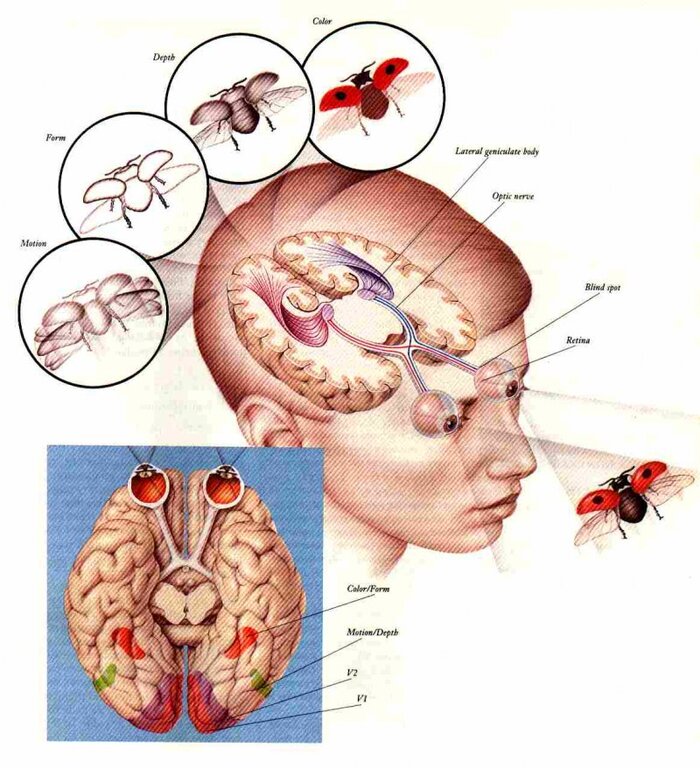

Например, для зрения это дело выглядит примерно так:

Фототрансдукция в сетчатке (~30–50 мс)

Обработка в сетчатке (~10–20 мс)

Передача по зрительному нерву в мозг (~5–10 мс)

Обработка в зрительной коре (V1 и выше) (~30–100 мс)

Осознание (conscious perception)

К нейронам головного мозга информация попадает в виде некой сложной "кодировки". Например, по зрительному нерву одновременно приходит пакет из параллельных потоков информации от ~1–1.2 млн ганглиозных клеток.

Каждый тип ганглиозной клетки кодирует разные аспекты сцены (движение, контраст, цвет и т.д.).

Просто подать «пиксель за пикселем» от каждой палочки и колбочки — не сработает, потому что мозг ожидает структурно организованные паттерны активности, соответствующие биологическим принципам обработки. Т.е. в некий единичный пакет (паттерн), который практически мгновенно обновляется и отсылается в зрительную кору входит весь набор фактов о текущем состоянии сцены (движение, контраст, цвет и т.д.).

Далее мозг компенсирует задержку несколькими способами:

Предсказательные механизмы: он угадывает что будет дальше, особенно это касается движения.

В некоторых случаях мозг даже «переписывает» восприятие задним числом, чтобы создать иллюзию синхронности.

И вот, несмотря на обязательную задержку (просто потому, что наша "база" биологическая и построена на физиологических процессах, а они требуют некоторого времени), мы воспринимаем мир "в реальном времени".

Вроде пока всё понятно и в принципе логично.

А вот дальше намного интересней, потому что мы переходим другому состоянию мозга - сон.

NREM (Non-rapid eye movement sleep) - фаза медленного сна. Сознание почти полностью отключено: нет субъективного опыта, нет «я», нет восприятия времени.

REM (rapid eye movement sleep) - фаза быстрого сна. Сознание частично возвращается — но в изменённой форме: эмоциональное, нелинейное, без критического мышления.

С фазой медленного сна всё понятно - нас "выключило" из реальности. В этот момент идут "профилактические работы": восстановление и регенерация клеток организма. Наш мозг тестирует состояние внутренних органов и поправляет «сбитые настройки», готовя наше тело к новому дню.

А вот в фазе быстрого сна происходят очень интересные вещи:

Зрительная кора активна почти так же, как при бодрствовании.

Слуховые, моторные и эмоциональные центры (например, миндалевидное тело) тоже включены.

Но сенсорные входы от глаз, ушей и кожи подавлены (через тормозные механизмы в таламусе).

При этом мозг генерирует внутренние сигналы, имитирующие сенсорный поток.

Т.е. нас как бы "включили, но не до конца": мы «видим» то, чего нет, и воспринимаем это как реальное — пока не проснёмся.

Вывод из части 1: сознанию, похоже, «всё равно», откуда приходят сигналы — извне или изнутри, если только они структурированы «правдоподобно» с точки зрения принимаемых паттернов нейронами головного мозга.

Часть 2. Где находится сознание.

Современная наука делит этот вопрос условно на 2 части:

«Включён ли человек?» (Бодрствование, сон, кома, наркоз)

«Что именно человек переживает?» (что вы осознаёте прямо сейчас: красный цвет, боль в ноге, мысль о завтрашнем дне и т.д.)

1. Системы, поддерживающие состояние сознания

Это 2 подкорковые структуры, которые «включают» кору, как генератор подаёт ток в лампочки.

Ретикулярная формация ствола мозга

«Реле» для почти всех сенсорных сигналов (кроме обоняния).

Во время сна таламус блокирует поток информации в кору («сенсорный шлюз»).

При наркозе или эпилепсии таламокортикальные связи нарушаются → потеря сознания.

Без активности этих систем кора «молчит» — даже если она цела, сознания нет.

2. Системы, формирующие содержание сознания

А вот тут всё намного сложнее, сознание не локализовано в одной точке, а возникает из-за взаимодействия между множеством областей. Пока есть 2 главенствующие теории (Global Neuronal Workspace Theory, GNWT) и (Integrated Information Theory, IIT). Желающие могут почитать. Если коротко, это задняя «горячая зона» коры (IIT) + префронтально-теменные сети (GNWT). Недавно, были опубликованы результаты 7-ми летнего исследования, которые вносят корректировки в эти две теории, добавляя к ним серьёзную недооценку роли сенсорных областей мозга.

Вывод из части 2: люди могут сохранять сознание даже при удалении значительной части мозга (например, при гидроцефалии). Это говорит о том, что сознание — свойство всей системы, а не конкретного «куска» ткани. Сознание — это процесс, а не место. Как музыка — не в одной струне скрипки, а в их совместной вибрации.

Часть 3. Сон - маленькая смерть?

Где-то слышал интересную версию что: после каждого цикла сна просыпается немного другой человек (усваивается новая полученная информация за день), но информация об "обновлении файлов" стирается, обеспечивая иллюзию непрерывности сознания. И так по кругу, до конца жизни.

На самом деле происходит следующее:

В глубоком сне сознание почти полностью отключено: нет субъективного опыта, нет «я», нет восприятия времени.

В быстрой фазе сна сознание частично возвращается — но в изменённой форме: эмоциональное, нелинейное, без критического мышления.

При просыпании сознание «включается» заново — как компьютер после перезагрузки.

Фактически, между моментом засыпания и пробуждением нет непрерывного субъективного опыта. Сознание прерывается.

Хотя сознание прерывается, структура мозга остаётся той же:

Нейронные сети, кодирующие автобиографическую память, личность, привычки, убеждения, — не стираются.

При пробуждении мозг мгновенно восстанавливает «модель себя» на основе этой памяти.

Вы открываете глаза и сразу знаете: «Я — Иван, мне 30 лет, я в своей комнате, вчера был на работе…»

Это создаёт ощущение непрерывности, хотя субъективный поток сознания был прерван. Это как если бы вы выключили камеру: записи нет не потому, что её удалили, а потому, что не снимали.

Поэтому иллюзия непрерывности возникает не из-за «стирания», а из-за отсутствия разрыва в повествовании.

Вывод из части 3: смена периодов бодрствования и сна похожа на то, как программа при перезапуске загружает сохранённое состояние из файла. Сам процесс остановился — но данные остались. Непрерывность «я» — это не факт, а конструкция, созданная мозгом для стабильности и выживания.

Часть 4. Близнецы, ошибка или подсказка?

На формирование нашей личности (характер, привычки, способности) влияет много факторов. Именно комплекс внешних и внутренних воздействий и делает из каждого индивидуальную личность. Самый просто способ проследить эти механизмы - однояйцевые близнецы. Так как различия у генетически разных людей отслеживать ещё сложнее, а тут вроде бы 2 идентичных организма.

Хотя они начинают с одинакового генома, уже в утробе начинаются различия:

Эпигенетика: химические метки на ДНК (метилирование, ацетилирование) меняются под влиянием микроокружения, питания, гормонов — и у каждого плода они уникальны.

Нейрогенез и миграция нейронов: даже в одинаковых условиях небольшие случайные флуктуации в развитии приводят к разной укладке нейронных сетей.

Синаптическая пластичность: после рождения каждый мозг реагирует на микроразличия в стимуляции — даже если близнецы растут в одной семье, их взгляды, движения, внимание слегка различаются.

Самое главное: случайные нейронные шумы. В мозге всегда есть стохастическая (случайная) активность, которая влияет на восприятие и память. Получается, что малейшие различия на старте экспоненциально растут со временем (эффект бабочки). Именно поэтому, даже абсолютный клон вашего мозга, с течением времени начнёт накапливать различия и это приведёт к тому, что он будет отличаться от "оригинала".

Однояйцевые (монозиготные) близнецы происходят из одной оплодотворённой яйцеклетки, которая разделилась на две эмбриональные линии. Поэтому у них:

100% совпадение ДНК (с редкими исключениями из-за соматических мутаций),

Очень схожее телосложение, черты лица, цвет глаз и волос,

Сходные нейрохимические профили (уровни дофамина, серотонина и т.д.),

Похожие темпераментные черты с самого детства (активность, эмоциональная реактивность, склонность к тревожности или общительности).

Исследования близнецов (особенно тех, кто был разлучён при рождении и воспитывался в разных семьях) показывают, что:

50–60% вариаций в чертах личности (например, по шкале «Большая пятёрка»: экстраверсия, доброжелательность, открытость опыту и др.) объясняются генетикой.

Интеллект (IQ) на 70–80% обусловлен наследственностью.

Даже странности в поведении, чувство юмора, выбор профессии или политические взгляды часто удивительно схожи.

Но структура укладки их нейронных сетей максимально похожа между собой, даже с учётом всевозможных флуктуаций. У генетически разных людей она очень сильно отличается. Это приводит нас к мысли, что структура и функционирование мозга — включая «укладку» нейронных сетей — действительно предрасполагают к определённому стилю мышления, эмоциональным реакциям и поведению.

Вывод из части 4: да, определённые нейронные архитектуры предрасполагают к чертам характера — и в этом смысле «основа личности» заложена биологически. Возможно (не, факт!), это проявляется в условном делении на "холериков", "сангвиников", "флегматиков" и "меланхоликов". Это может быть проявлением свойств определённых базовых архитектур нейронных сетей головного мозга. Но невозможно вырастить двух одинаковых людей, потому что мозг пластичен и зависит от опыта.

Часть 5. Выращиваем нужную нам личность без этики и морали (целиком переписана из нейросети)

Помимо прямого вмешательства в нейронную архитектуру (которое пока гипотетично), существуют косвенные, но чрезвычайно мощные методы, которые уже сегодня позволяют направлять развитие личности по заданным векторам. Эти методы работают через среду, опыт, обучение и нейропластичность — то есть используют естественные механизмы формирования мозга.

Вот ключевые подходы, подтверждённые наукой:

1. Раннее окружение и сенсорный опыт (0–5 лет)

Мозг ребёнка в раннем возрасте чрезвычайно пластичен. В этот период закладываются базовые нейронные схемы:

Привязанность: стабильный, отзывчивый уход → развитие систем доверия, эмоциональной регуляции (через окситоцин, префронтальную кору).

Язык: ребёнок, слышащий 30 000 слов в день, развивает более сложные языковые и когнитивные сети.

Стресс: хронический стресс в детстве → гиперактивность миндалевидного тела, снижение объёма гиппокампа → склонность к тревоге, импульсивности.

Метод: создать контролируемую среду с нужным балансом стимуляции, безопасности и социального взаимодействия → сформировать «базовую настройку» личности (уверенность, любопытство, устойчивость).

2. Обучение и нейрофидбэк (нейрокоррекция)

Современные технологии позволяют тренировать мозг, как мышцу:

Нейрофидбэк (EEG-biofeedback): человек учится управлять своей мозговой активностью в реальном времени.

→ Повышает внимание (увеличивает бета-ритмы), снижает тревогу (усиливает альфа-ритмы).

→ Используется для формирования устойчивости, концентрации, эмоционального контроля.

Когнитивные тренировки:

— Тренировка рабочей памяти → улучшает исполнительные функции.

— Тренировка эмпатии через VR-симуляции → усиливает активность зеркальных нейронных систем.

Метод: целенаправленная нейрокогнитивная тренировка → перестройка функциональных сетей → изменение поведенческих паттернов.

3. Фармакологическая модуляция нейромедиаторных систем

Хотя это уже ближе к прямому вмешательству, оно остаётся косвенным, так как не меняет структуру, а меняет химию, что влияет на пластичность:

Селективные модуляторы дофамина/серотонина:

→ Могут временно или долговременно изменить мотивацию, склонность к риску, социальность.

Психоделики (псилобицин, ЛСД) в контролируемых условиях:

→ Вызывают «перезагрузку» нейронных сетей, разрушают жёсткие паттерны (например, при депрессии).

→ После переживания человек может радикально изменить ценности, приоритеты, самоощущение.

Метод: кратковременное химическое вмешательство → окно повышенной пластичности → «перепрограммирование» через последующий опыт.

4. Социальное моделирование и культурный иммерсив

Мозг учится через подражание и социальное подкрепление:

Идентификация с ролью: если ребёнка/взрослого постоянно помещать в среду, где поощряется определённое поведение (например, лидерство, альтруизм, дисциплина), он внутренне принимает эту роль (эффект «самореализующегося пророчества»).

Языковая среда: язык формирует мышление (гипотеза Сэпира — Уорфа).

→ Обучение языкам с разной грамматикой (например, будущее как «реальное» vs. «гипотетическое») меняет отношение ко времени и риску.

Цифровые среды: алгоритмы соцсетей могут формировать мировоззрение, предпочтения, даже политические взгляды — через подбор контента и подкрепление (лайки = дофамин).

Метод: погружение в среду, где нужное поведение постоянно подкрепляется → формирование устойчивых нейронных ассоциаций → «естественное» проявление желаемых черт.

5. Целенаправленный опыт через иммерсивные технологии

VR-тренировки:

— «Стать другим» (например, чернокожим в условиях расизма) → снижает предубеждения.

— «Пережить последствия своих решений» → усиливает ответственность.

Игровые механики (геймификация):

— Формируют настойчивость, стратегическое мышление, сотрудничество через систему наград и уровней.

Метод: создание контролируемых, эмоционально насыщенных переживаний → глубокое обучение через эмоции и телесность → изменение «модели мира» и «модели себя».

Общий принцип всех этих методов:

Не переписывать мозг — а создать условия, в которых мозг сам перестроится в нужном направлении.

Это работает, потому что:

Нейропластичность сохраняется всю жизнь (хотя и снижается с возрастом),

Мозг стремится к предсказуемости и подкреплению,

Повторяющийся опыт → укрепление синапсов → автоматизация поведения → «характер».

Пример: как «вырастить» лидера?

С раннего возраста — давать ответственность, поощрять инициативу.

Обучать эмпатии и коммуникации (через ролевые игры, VR).

Тренировать исполнительные функции (планирование, контроль импульсов).

Поместить в среду, где лидерство ценится и подкрепляется.

При необходимости — использовать нейрофидбэк для устойчивости под давлением.

Результат: не «запрограммированный лидер», а человек, у которого нейронные сети, поддерживающие лидерские качества, стали доминирующими.

Часть 6. Финальная.

Итак, на текущем этапе науки и техники, единственное что мы знаем о сознании - оно является проявлением комплексной работы различных отделов головного мозга. Определённой точки локализации в мозговой ткани нет. Мы можем его "выключить" (искусственная кома, наркоз), но не можем включить, если он выключился самостоятельно (естественная кома). Мы пока не можем расшифровать "кодировку" импульсов, которые поступают в мозг от внешних рецепторов (зрение, слух, осязание и т.д.), что бы влиять на восприятие реальности. Иначе смогли бы смотреть фильмы и играть в видеоигры с полным погружением и всем набором чувств своего тела. Наглядным примером такого "вмешательства" служат галлюцинации от приёма психоактивных веществ или следствие некоторых болезней. В таком состоянии мозг не может субъективно отличить их от реальности и это может вызвать тяжёлые расстройства психики (вплоть до суицида, потому что прекратить их самостоятельно, простым усилием воли, нет возможности).

На формирование личности влияет множество факторов внешней среды, вплоть до уровня кислорода, поступавшего к плоду во время беременности. В очень грубом приближении, окружающая среда и наследственность формирует тип характера, привычки и уровень интеллекта. Есть способы направлять развитие личности в нужном направлении, искусственно создавая условия для преобладания нужных черт характера. Часть этих методик находятся на грани человеческой этики и морали. Отличный пример, методы из романа Орсона Скотта Карда и одноименного фильма режиссёра Гэвина Худа "Игра Эндера". Там целенаправленно выращивали военного лидера для Человечества из детей. Жёстко, но эффективно, получая на выходе Главнокомандующего всеми вооружёнными силами и весь офицерский состав из менее подготовленных претендентов. И это не фантастика, подобные методики будут работать даже сейчас. Само собой, с маленькими детьми, у которых очень пластичная психика. Кстати, одна из подобных методик применяется в армии многих стран: кричащие по любому поводу на новобранцев сержанты и постоянные изматывающие нагрузки, вгоняющие человека в некое состояние постоянного угнетения :) Это не просто так, основная задача морально довести новобранца до некой точки "слома" (за этим зорко следят военные психологи) и из получившейся "болванки", уровень критического восприятия которой снизился до такого уровня, что готов принять любые психологические установки, "вылепить" бойца с необходимыми качествами. Этим методикам много веков и они прекрасно работают.

Кто знает, может быть через несколько десятков лет, мы сможем ложиться в капсулы виртуальной реальности и проживать интересные приключения с полным погружением или на основе изученных данных, создадим действительно осознающий себя и думающий как мы искусственный интеллект. А может, дойдёт и до цифрового бессмертия, время покажет :)