0 просмотренных постов скрыто

2850

На моей ладони подрались 2 майских жука2

Каждый май жду этих приятелей.

Из земли весной пролетают через мой балкон. Часто залетают на фонарь, бьются об него, падают и не могут перевернуться. Приходится спасать, иначе с утра пол будет в 2х-3х трупиках(

В этом году майских жуков очень много.

Я пока одного спасала, уже 3 залетало на балкон, причем при выключенном свете.

А эти вообще подрались на мне 😁 странные ощущения...

Показать полностью

68

Я-ж-мама! Кошка мама!

Или чужих детей нет и не будет - все мои!

Гипертрофированный материнский инстинкт.

10

Как правильно сажать деревья? Саня подскажет!

В преддверии различных майских посадок деревьев.

Совет от Сани🤝

Показать полностью

3527

1062

КЛИПНОЗ или поведенческое торможение, вызванное щипком

Также называемое дорсальной неподвижностью, транспортной неподвижностью, КЛИПНОЗОМ или загребанием. (Это чаще всего наблюдается у кошек и позволяет кошке-матери переносить своих детенышей).

Показать полностью

17

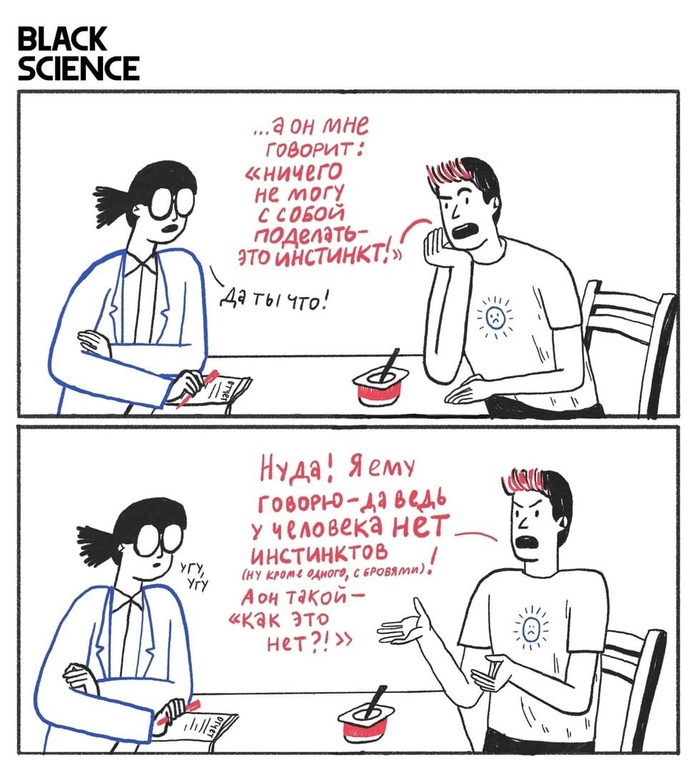

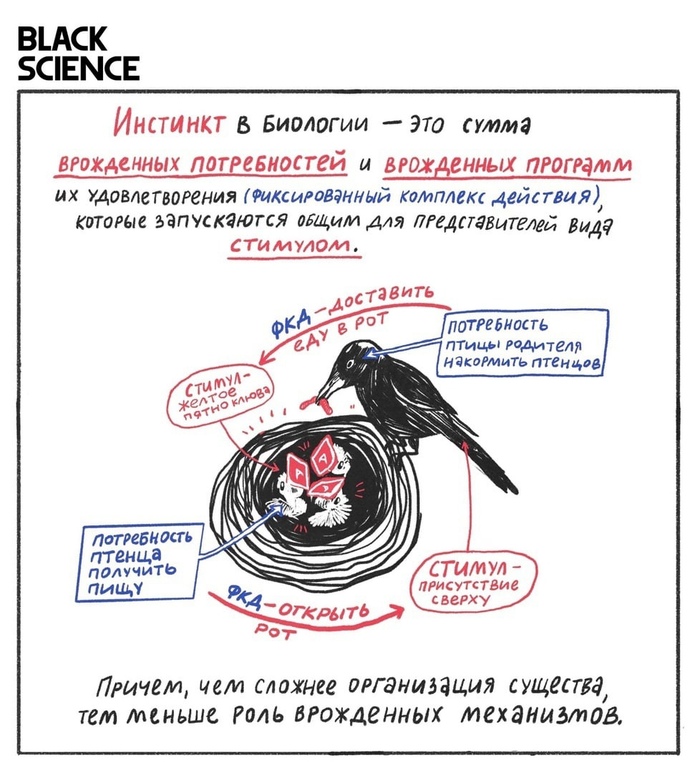

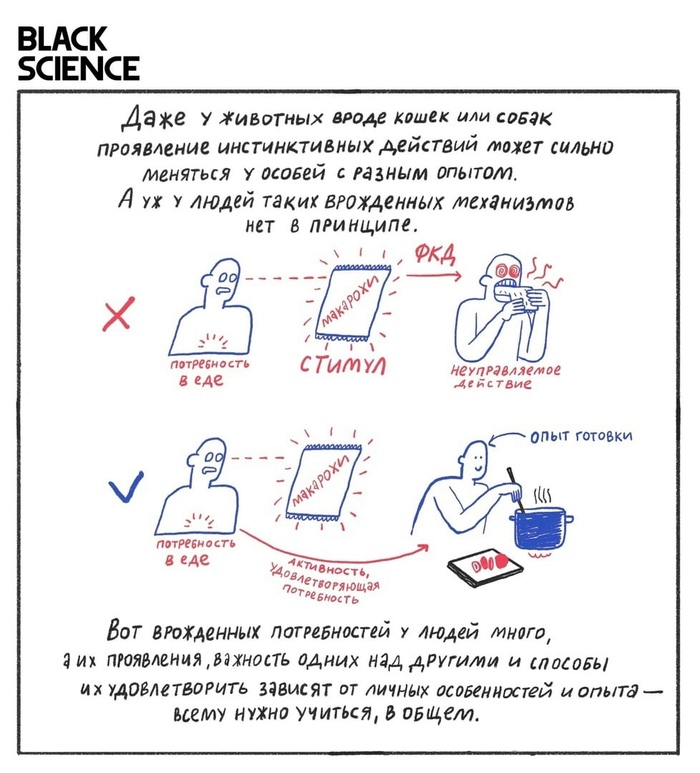

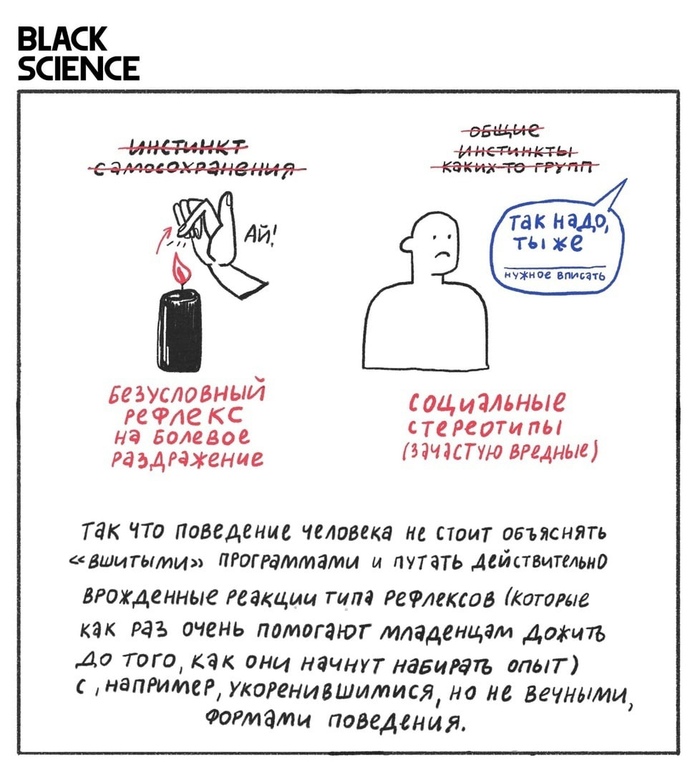

Про инстинкты

Показать полностью

5