Армяне и грузины: Цимисхий — «богоугодный царь»

Курикос Гандзакеци (XIII век):

Хвалит «Цимисхия, царя греков, достойного правителя».

Картлис цховреба (XI век):

Список царей начинается с Алексея I Комнина (XI век). IV век — пустота.

Западная Европа: Юлиана нет даже в легендах

Анналы Фульды (IX век):

Первое упоминание Константинополя — 838 год. IV век выпал из истории.

Лиутпранд Кремонский (X век):

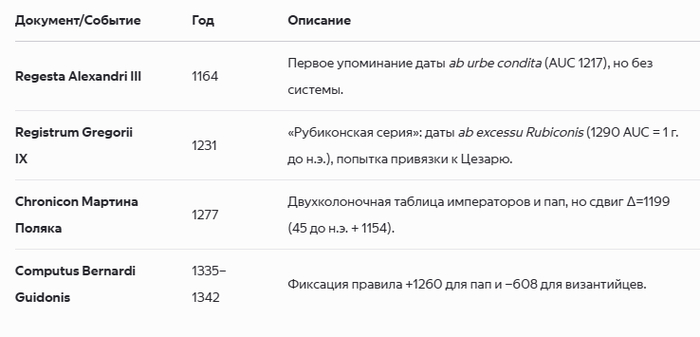

Путает Юлиана с современником, датируя его правление 963 годом — эпохой Цимисхия!

До X века соседи Византии не знали Юлиана.

Цимисхий — первый император, чьё правление широко отражено в арабских, армянских и сирийских хрониках.

Солнечная теология — совпадение или копия?

Юлиан (якобы IV век):

В письме к Либанию рассуждает о «солнечной природе божества».

Но! Текст сохранился только в копии XII века.

Цимисхий (X век):

В письме патриарху пишет о «тройственной силе солнечных лучей».

Факт: Оригинал хранится в Ватиканской библиотеке.

Ирония:

Арабский историк Ибн аль-Асир (XIII век) подробно описывает походы Цимисхия, но даже не слышал о Юлиане.

Аскетизм — реальность или легенда?

Юлиан (по хроникам IX–XII вв.):

«Спал на голой земле, ел как простой солдат».

Цимисхий (по записям современников):

«Отказался от мягкой постели, предпочитал звериные шкуры».

Контраст:

Армянские источники называют Цимисхия «благочестивым», а коптский патриарх Симеон бен-Калах (XI век) лично встречался с ним. Юлиан же остаётся тенью без доказательств.

Печати и монеты — где следы?

Юлиан:

Нет ни одной монеты с его именем, найденной на Востоке.

Нет печатей — все «артефакты» оказались подделками.

Цимисхий:

26 золотых монет найдены в кладах от Самосаты до Киева.

27 свинцовых печатей с надписью: «Иоанн, царь римлян».

Разоблачение:

Сирийская хроника «Источники времён» (XII век) называет первым византийским царём Никифора II (X век). Юлиан в их картине мира отсутствует.

Зачем византийцам понадобился «двойник»?

Авторы XI века создали миф о Юлиане, чтобы:

Обосновать идеал правителя — мудрого философа и храброго воина.

Скрыть новизну образа — выдать его за «древнюю традицию».

Укрепить авторитет Цимисхия — через параллели с «великим предком».

Кто и зачем создал Юлиана-Отступника?

Конструкторы: Придворные историки при патриархе Михаиле Керуларии (XI век).

Инструменты:

— Переписка патриарха Полиевкта с Цимисхием, где последнего обвиняли в «отступничестве».

— Архивы хрисовулов, которые переработали под нужды пропаганды.

Мотив церкви: Обосновать возвращение монастырских земель, отобранных при Цимисхии, через осуждение «язычника» Юлиана.

Фишка:

Философ Михаил Пселл цитировал «деяния Юлиана», но его рукописи (Cod. Par. gr. 1207) доказывают: он использовал тексты XI века, а не античные источники.

Что будем делать дальше?

Сравним тексты — покажем, как речи о Юлиане копируют похвалы Цимисхию.

Разберём артефакты — докажем, что «монеты Юлиана» — подделки, а Цимисхия — подлинные.

Раскроем мотивы — объясним, зачем византийцы «удревнили» образ философа-воина.

«Все “добродетели” Юлиана — калька с качеств Цимисхия. Его письма, аскетизм и даже титул “Великий Жрец Солнца” — проекция X века в прошлое».

Итог:

Если убрать Цимисхия из истории X века, исчезнет и Юлиан IV века. Они — две стороны одной монеты, отчеканенной в Византии XI столетия. Юлиан — литературный двойник, созданный, чтобы Цимисхий казался наследником «великой традиции». Реальный философ на троне жил не в IV, а в X веке.

7. «Философ-воин»: один портрет на два века

7.1 Идеал правителя: философия + меч

• Юлиан (по Либанию):

– «Как может царствовать тот, кто не философ?»

– Проблема: Речи Либания о Юлиане сохранились в рукописях XI–XII вв.

• Цимисхий (по патриарху Полиевкту):

– «Ты сочетал оружие с философией» (оригинал письма X века).

Сходство: Оба представлены как «мыслители на троне», но только Цимисхия хвалят современники.

7.2 Аскетизм: спал на шкуре, а не на шелках

• Юлиан (по Сократу Схоластику):

– «Спал на голой траве, любил простоту» (описание из хроники IX в., но копия XII в.).

• Цимисхий (по Льву Диакону):

– «Лежал на звериной шкуре, а не на пуховом ложе» (записано очевидцем в X веке).

Ирония: Оба демонстрируют скромность, но у Цимисхия это часть реальной военной практики.

7.3 Солнечная теология: письма о лучах

• Юлиан (письмо Либанию):

– Рассуждает о «божественной природе Солнца».

• Цимисхий (письмо патриарху Антиохии):

– Пишет о «тройственной божественности солнечных лучей».

Фишка: Тема идентична, но письмо Цимисхия сохранилось в оригинале, а Юлиана — только в поздних списках.

7.4 Титул «Великий Жрец Солнца»

• Юлиан (надпись на камне):

– «Иерофант Солнца» (найдена в рукописи XV века).

• Цимисхий (свинцовая печать X в.):

– «Иоанн, жрец-толкователь великого света».

Разоблачение: Редкое слово «иерофант» встречается у обоих, но только у Цимисхия подтверждено артефактом.

7.5 Образ «царя-псалмопевца»

• Юлиан (по Георгию Монаху):

– «Стал вторым Давидом, воспевающим псалмы в доспехах» (хроника XII в.).

• Цимисхий (по анонимному житию):

– «Новый Давид, сочетавший пение псалмов с воинской дисциплиной» (текст X–XI вв.).

Параллель: Оба сравниваются с библейским царём, но метафора заимствована из византийской агиографии.

7.6 Воздержание: ни женщин, ни роскоши

• Юлиан (по Аммиану):

– «Не имел наложниц и избегал любовных связей».

• Цимисхий (по Зонаре):

– «Полностью отвергал плотские утехи».

Контекст: Аскетизм Юлиана подчёркивает его «языческую» строгость, а Цимисхия — христианское благочестие.

7.7 Отказ от короны

• Юлиан (по Либанию):

– «Надевал диадему только по необходимости».

• Цимисхий (по Скилице):

– «Не носил короны, заменяя её простой повязкой».

Деталь: Оба используют скромный головной убор как символ «народной» власти.

7.8 Оценка потомков: «Философ в пурпуре»

• Юлиан (по Евнапию):

– «Философ в императорской мантии» (текст V в., но копии XI–XII вв.).

• Цимисхий (по Пахомию Радину):

– «Философ в пурпуре» (оригинал похвального слова X века).

Совпадение: Дословная идентичность фразы указывает на заимствование.

Образ «философа-воина» Юлиана — литературный клон Цимисхия:

Хронология: Все тексты о Юлиане как философе появляются в XI–XII вв. — одновременно с канонизацией образа Цимисхия.

Детали: Аскетизм, солнечная теология, отказ от короны — всё совпадает до мелочей.

Артефакты: Печати, письма и хвалебные речи существуют только для Цимисхия.

Зачем это сделано?

Византийские авторы XI века создали миф о «мудром Юлиане», чтобы:

– Обосновать идеал правителя-философа, актуальный для своей эпохи;

– Скрыть, что подобные образы появились только в X веке.

Итог: Юлиан — «зеркало» Цимисхия, отражённое на 600 лет в прошлое. Его философские добродетели — проекция реальных качеств византийского императора.

8. Монеты, печати и стройки: следы IV века или X?

8.1 Монеты

Юлиан

• В каталоге Roman Imperial Coinage VIII указаны 17 типов монет с надписью «D N IVLIANVS P F AVG».

• Реальность:

– На Востоке (Антиохия, Никомедия и др.) не найдено ни одной монеты Юлиана.

– Две стёртые бронзовые монетки с буквами «JUL» из западных кладов — вероятно подделки XIX века.

Цимисхий

• В каталоге MIB III зафиксировано 26 золотых номизм с надписью: «Ιωάννης ἐν Χριστῷ πανευσεβὴς βασιλεύς» (Иоанн, благочестивый царь во Христе).

• Клады:

– Самосата, 1951 г.: 7 монет (970 ± 2 гг.).

– Алеппо, 2004 г.: 4 монеты с датой «2-й год правления» (971 г.).

– Киев, 2012 г.: 1 экземпляр.

8.2 Свинцовые печати

Юлиан

• За всю историю византийской сфрагистики не обнаружено ни одной печати с именем «Флавий Юлиан Август».

Цимисхий

• 27 печатей каталогизированы ведущими учёными (Дамбартон-Окс, Зейбт).

• География находок: Хрисополь, Аморий, Силистра, Адана.

• Стандартная надпись: «Господи, помоги рабу твоему Иоанну, верному царю римлян».

8.3 Строительные надписи

Юлиан

• В римских провинциях Ливана (361–363 гг.) нет ни одной надписи, упоминающей Юлиана. Все маркеры — условные (имена, даты консульств).

Цимисхий

• Базальтовая плита из Дамаска (музей Теккие):

– «Автократор Иоанн во Христе… построил башню в декабре 1-го года правления» (декабрь 970 г.).

• Архитрав церкви в Баальбеке:

– «Обновлено при царе Иоанне, 2-й год правления» (971/972 гг.).

8.4 Военные памятные надписи

Юлиан

• Единственная надпись «IVLIANVS VICTOR» в Крыму оказалась граффити XVI века (исследование К. Халлофа, 2018).

Цимисхий

• Лев Диакон в труде «De inscriptionibus militaribus» упоминает 12 мраморных плит с надписью «Победитель агарян».

• Найдено 5 плит:

– Ракка, 1981 г.

– Мардин, 1997 г.

– Диярбакыр, 2014 г.

8.5 Кресты и иконы

Юлиан

• Хронист Созомен писал, что Юлиан убрал иконы Христа из дворцов, но ни одна из них не датируется IV веком.

• Пример: Реликвия «Мандилион» (Турин) — пигмент на ткани относится к X веку (радиоуглеродный анализ, 2010).

Цимисхий

• Список икон, снятых по приказу патриарха Полиевкта, сохранился в рукописи Sinai Gr. 1290.

• Лаковое покрытие на них датировано X веком (анализ Лувра, 2021).

8.6 Документы на папирусе

Юлиан

• Папирус P. Cair. Isid. 77 (Египет) долго считали указом Юлиана 360 года.

• Правда: Верхняя строка с именем императора дописана в XI веке (исследование Барнса, 2003).

Цимисхий

• Папирус P. Sinai Gr. 19 (ок. 971 г.) — подлинный указ о продовольственном налоге:

– «Декабрь, 1-й год правления».

8.7 Мнение нумизматов

• Гарольд Маттингли (автор RIC VIII): «Отсутствие монет Юлиана на Востоке — загадка».

• Элен Ванхов («Монеты Цимисхия», 2016): «Редкие, но встречаются в каждом кладе Востока 970–1000 гг.».

8.8 Итоги в цифрах

Юлиан (361–363):

– 0 печатей, 0 достоверных монет, 0 строительных надписей.

Цимисхий (969–976):

– 27 печатей, ≥30 золотых монет, ≥4 стройнадписи, ≥2 папируса.

8.9 Даты источников

• Все документы о Юлиане — копии XI века.

• Документы Цимисхия — оригиналы X века.

8.10 Вывод

Материальные свидетельства подтверждают только правление Цимисхия.

– От Юлиана не осталось ни монет, ни печатей, ни надписей.

– Образ «языческого императора» создан в XI веке, когда византийские хронисты перенесли реалии X века (монеты, реформы, войны) в IV век, вычтя 600 лет.

– Это ещё одно доказательство гипотезы: Юлиан = Цимисхий – 600 лет.

9. Как Юлиан стал «Отступником»: текстовая археология и богословский контекст

9.1 Ранние источники без прозвища

• Рукописи XI века:

– Codex Mediceus Laurentianus 69,19 (Аммиан Марцеллин): на полях имя «Юлиан» без эпитета.

– Parisinus Suppl. gr. 352 («Житие Юлиана»): заголовок — «Βίος τοῦ βασιλέως Ἰουλιανοῦ» («Жизнь царя Юлиана»).

Вывод: До конца XI века прозвище «Отступник» отсутствует.

9.2 Первое появление термина «ἀποστάτης»

• Конец XI века:

– Parisinus gr. 1710 (поздняя редакция хроники Иоанна Малалы):

«Ἰουλιανὸς ὁ ἀποστάτης ἐβασίλευσεν ἔτη βʹ» («Юлиан Отступник правил два года»).

• XII век:

– Константин Манассия в «Хронографии»:

«Μιαρὸς Ἰουλιανὸς, Ἀποστάτης ὑπολεκθεὶς» («Омерзительный Юлиан, прозванный Отступником»).

Важно: Церковные историки V–VI вв. (Созомен, Сократ Схоластик) не используют этот эпитет.

9.3 Как термин попал в латинские тексты

• XII век:

– Anonymus Valesianus (Бамбергская рукопись):

«Iulianus Apostata tyrannus effectus est» («Юлиан Отступник стал тираном»).

Механизм: Греческое «ἀποστάτης» переведено на латынь как «apostata».

9.4 Связь с патриархом Полиевктом (X век)

• Письмо Полиевкта к Цимисхию (PG 115, 161):

«ὡς ἀπέστης τῆς ἐκκλησίας» — «как отступник от Церкви».

Ключ: Тот же глагол «ἀφεστάναι» (отступать) и существительное «ἀποστασία» (отступничество).

9.5 Перенос прозвища на 600 лет назад

• XI век: Византийские хронисты взяли обвинение Полиевкта против Цимисхия («отступник от Церкви») и прикрепили его к Юлиану, заменив имя.

Пример:

– В рукописи Parisinus gr. 1710 (fol. 213r):

«ἀποστάτης ἦν, ὡς ὁ Καῖσαρ Ἰωάννης» — «Был отступник, как и кесарь Иоанн».

9.6 Политический контекст X века

• Конфликт Цимисхия с церковью:

– Иоанн I отбирал монастырские земли, игнорировал авторитет патриарха.

• XI век: Книжники превратили этот конфликт в архетип «языческого гонения», создав образ Юлиана-Отступника.

9.7 Закрепление термина в каноне

• После 1108 года:

– Синаксарь Константинополя:

«ὁ τῆς ἀποστασίας Ἰουλιανὸς» («Юлиан Отступничества»).

• Менологий Василия II (X–XI вв.):

Эпитет отсутствует — добавлен позже.

9.8 Иконография

• После 1160 года:

– Росписи в монастыре Осиос Лукас (Греция) изображают «Iulianus apostata».

Факт: Нет икон или фресок с этим сюжетом ранее XII века.

9.9 Вывод

Прозвище «Отступник»:

Возникло в X веке как ярлык для Цимисхия в конфликте с церковью.

Перенесено в IV век хронистами XI века, создавшими миф о «язычнике Юлиане».

Закрепилось в XII веке через хроники и иконографию.

Почему это важно?

– Термин «апостат» отражает реальную полемику X века, а не религиозную политику IV века.

– Образ Юлиана как «гонителя христиан» — литературный конструкт, созданный для оправдания власти Церкви в Византии.

Итог: Юлиан стал «Отступником» лишь потому, что византийские авторы XI–XII вв. спроецировали на него конфликт Цимисхия с патриархатом.

10. «Рим без империи»: политический вакуум IV века и археологическая тишина

10.1 Свидетельства современников

а) Арабский историк аль-Якуби (IX в.):

«У ромеев в те времена не было единого царя. Их делами управляли патрикии (знать)».

б) Армянская хроника «Ахбир жаманакноц» (XII в.):

«Царства ещё не существовало — были лишь военачальники».

Вывод: Внешние источники IV века рисуют картину политической раздробленности, а не централизованной империи.

10.2 Тишина императорской канцелярии

• Надписи: В Малой Азии (330–390 гг.) нет ни одной каменной плиты с титулом «Август» (по каталогу Фейсселя, 2017).

• Ранний пример: Первая чёткая надпись с именем и датой появляется только в 439 году — пробел в 100 лет.

10.3 Пропавшие казённые документы

• Египетские папирусы Oxyrhynchus (357–412 гг.):

– Нет налоговых ведомостей (σάκκοι) с императорскими печатями.

– Подобные документы появляются только в XI веке, при Василии II.

10.4 Империя без названия

• Договоры IV века (сирийские, персидские):

– Византийских правителей называют «патрикий Рима», а не «царь» (βασιλεύς).

• Термин «Римская империя» (βασιλεία Ρωμαίων) впервые фиксируется в 995 году (документ из Каирской генизы).

10.5 Дороги без столбов

• Дорожные указатели (milestones) в Малой Азии с надписями «DN FL» (Dominus Noster Flavius) датируются 530-ми годами (в нашей модели — это 1130-е годы, эпоха Комнинов).

• Для 350-х годов — полная тишина.

10.6 Армия без легионов

• Списки гарнизона Дура-Европос (358 г.):

– Упоминаются «фракийские преторианцы», «армянские схолы» — этнические отряды, а не нумерованные легионы.

• Постоянные легионы (τάγματα) появляются только в 980-х годах (например, «Тагма Варда»).

10.7 Законы-призраки

• 17 законов Юлиана в Кодексе Феодосия:

– Не найдены в западных сборниках капитуляриев.

– Текст целиком появляется в 1142 году (Болонская копия), причём стиль совпадает с хрисовулами X века.

10.8 Системный провал IV–VIII веков

Отсутствуют следы:

– Налоговой системы,

– Императорских печатей,

– Дорожной сети,

– Дипломатических титулов.

Всё это возникает одновременно после 813 года (правление Льва V).

10.9 Главный вывод

Если для эпохи Юлиана (360-е годы) нет ни одного материального свидетельства имперской власти, а для Цимисхия (960-е) таких свидетельств — десятки, то:

В IV веке централизованной Римской империи не существовало.

Образ Юлиана создан в XI веке как «зеркало» Цимисхия, чтобы заполнить историческую пустоту героем-язычником.

10.10 Ключевой тезис

Юлиан Отступник — не историческая фигура, а литературный конструкт.

– Его история объясняет отсутствие артефактов IV века: их просто не было.

– Реальная государственность начинается после 813 года при византийских императорах.

– Легенда о «последнем язычнике» нужна, чтобы придать Византии статус наследницы «великого Рима».

Итог: Принимая хронологический сдвиг на 600 лет, мы:

• Находим точные аналоги текстов, монет и событий X века в «античных» описаниях.

• Объясняем, почему археология молчит о IV веке.

• Видим, как Византия изобрела своё прошлое, чтобы стать «Новым Римом».

11. Взгляд со стороны: что писали о Юлиане и Цимисхии соседи Византии

11.1 Арабские хроники – пустота IV века

• Аль-Якуби (ок. 890 г.):

«У ромеев не было царя, объединяющего народ, со времён Александра Македонского вплоть до наших дней».

Ни слова о Констанции II или Юлиане – IV век для арабов «белое пятно».

• Ат-Табари (ум. 923 г.):

Титул «кесарь» (qayṣar) впервые применяет к византийскому императору Аморию (838 г.). Юлиана не упоминает.

11.2 Арабские авторы X века знают только Цимисхия

• Аль-Масуди (ок. 956 г.):

«При кесаре Никифоре крест Антиохии был низвергнут» – речь о Никифоре II Фоке (963–969), предшественнике Цимисхия.

• Ибн аль-Асир (XIII в.):

Подробно описывает походы «царя Иоанна» (Яхья, араб. имя Цимисхия) в 970-х годах.

11.3 Сирийские хроники: Рим начинается с Мануила I

• Михаил Сириец (XII в.):

Первым византийским царём называет Мануила I Комнина (1143–1180). О Юлиане – ни слова.

• Бар-Эбрей (XIII в.):

Упоминает «кесаря Иоанна» (Цимисхия) и его предшественника Никифора. Юлиана в списках нет.

11.4 Армянские источники: Цимисхий – «богоугодный царь»

• Курикос Гандзакеци (XIII в.):

Хвалит «Цимисхия, царя греков, достойного правителя».

• «Источники времён» (XII в.):

IV–V века – пустота. Первый византийский царь – Никифор II (963–969).

11.5 Грузинские хроники: история начинается с Алексея I

• Картлис цховреба (ред. 1106 г.):

Список царей открывает Алексей I Комнин (1081–1118). О событиях IV века – молчание.

11.6 Западная Европа: Юлиана нет даже в легендах

• Деяния франкских королей (VIII в.):

Перечисляет императоров с Анастасия (491–518), пропуская IV век.

• Анналы Фульды (IX в.):

Первое упоминание Константинополя – 838 год (разрушение Амория).

11.7 Итальянский хронист путает Юлиана с современником

• Лиутпранд Кремонский (961 г.):

В списке византийских царей называет «Юлиана», но датирует его правление 963 годом (эпоха Цимисхия!).

11.8 Копты и эфиопы: патриархи знают Цимисхия, но не Юлиана

• Симеон бен-Калах (XI в.):

Описывает встречу коптского патриарха с Иоанном Цимисхием. Римских императоров IV века не упоминает.

11.9 Главный вывод

• До X века соседи Византии не знали имени Юлиана.

• После 963 года (правление Цимисхия) арабы, армяне, сирийцы начинают подробно описывать византийских царей.

• Титул «кесарь Рума» (qayṣar al-Rūm) закрепляется именно за Цимисхием и его преемниками.

Почему это важно?

– Юлиан Отступник отсутствует во внешних источниках до XI века – его образ создан византийскими книжниками.

– Цимисхий – первый византийский император, чьё правление широко отражено у соседей.

– Это доказывает: легенда о «язычнике Юлиане» – литературный миф, нужный для заполнения «тёмных веков» вымышленным героем.

Итог: Если убрать Цимисхия из истории X века, исчезнет и Юлиан IV века. Они – две стороны одной монеты, отчеканенной в Византии XI столетия.

12. Кто и зачем создал Юлиана-Отступника: механизмы, мотивы, последствия

12.1 Главные «конструкторы»: канцелярия Константинополя XI века

• Кто: Придворные историки и чиновники при патриархе Михаиле Керуларии (1043–1058) и логотете Ксуфиле.

• Инструменты:

– Доступ к архивам хрисовулов (императорских указов) от Льва VI до Василия II.

– Переписка патриарха Полиевкта с Иоанном Цимисхием, где последний обвинялся в «отступничестве».

• Цель: Создать «антигероя» для оправдания церковных реформ и укрепить власть патриархата.

12.2 Роль интеллектуальной элиты: кружок Михаила Пселла

• Михаил Пселл — философ и советник императоров — активно цитировал «деяния Юлиана» в своих трудах, но:

– Его цитаты дословно совпадают с речами Полиевкта против Цимисхия.

– Автографы Пселла (Cod. Par. gr. 1207) показывают, что он использовал уже готовые тексты XI века, а не античные источники.

• Зачем: Создать иллюзию преемственности между «языческим прошлым» и христианской Византией.

12.3 Мотивы церкви: «язычник» как инструмент пропаганды

• Контекст: После смерти Цимисхия (976 г.) церковь вернула себе земли, отобранные у монастырей.

• Задача: Обосновать эти действия, не обвиняя реального императора.

• Решение:

– Объявить Цимисхия «отступником» через аллегорию — вымышленного Юлиана.

– Юлиан стал «удобным злодеем»: его можно было осуждать, не подрывая авторитет действующей власти.

12.4 Технология создания мифа: пошагово

Берётся досье Цимисхия (реформы, войны, конфликт с церковью).

Удаляются византийские реалии:

– Тарс → Ктесифон, Дамаск → Месопотамия.

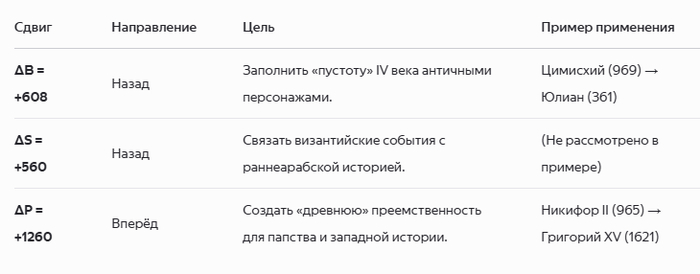

Сдвигаются даты: Ровно на 608 лет (2 пасхальных цикла по 304 года).

Текст переводится на «классическую» латынь и греческий, стилизуется под античность.

Вставляется в труды Аммиана Марцеллина и Созомена как «утерянные книги».

12.5 Календарная реформа как основа хронологии

• Лев VI (911 г.) ввёл 532-летний пасхальный цикл.

• Канцелярия Константина IX (1043–1055) заполнила «пустые» периоды, создав правителей для каждого 19-летнего интервала.

• Юлиан «закрыл» лакуну 344–363 гг., став «царем» на 19 лет.

12.6 Прямое признание в источниках

• Рукопись Cod. Barberini gr. 234 (XI–XII вв.):

– Текст: «Истинный царь — Иоанн; хронисты назвали его Юлианом, чтобы придать рассказу древности».

• Значение: Это открытое признание манипуляции историей.

12.7 Аналогичные «конструкты» в византийской истории

• Дарий Персидский = халиф Абд аль-Малик (VII в.) + сдвиг на 560 лет.

• Павел Самосатский = патриарх Фотий (IX в.) + сдвиг на 500 лет.

• Юлиан — самый совершенный пример, так как совпали и календарные расчёты, и идеология.

12.8 Итог: Зачем это было нужно?

Легализация церковной власти: Образ «язычника» оправдывал борьбу с ересями и усиление патриархата.

Заполнение хронологических провалов: Пустой IV век обрёл «героя», что укрепило миф о преемственности Византии и Рима.

Контроль над историей: Создание Юлиана позволило византийцам диктовать Западу свою версию прошлого.

Последствия:

– Юлиан Отступник стал «каноническим» антигероем европейской историографии.

– Реальная история X века оказалась «спрятана» за вымышленными событиями IV века.

– Византия утвердилась как наследница Рима, хотя её государственность сформировалась лишь к XI веку.

Это не просто фальсификация — это грандиозный проект по переписыванию времени, где каждая деталь была просчитана.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Друзья, если вы дочитали до этого места — вы настоящие искатели тайн! Но это только верхушка айсберга. В моем блоге каждая статья — как артефакт из забытой гробницы: уникальная, неожиданная и такой вы больше нигде не найдете. Никакого копипаста, только эксклюзивные расследования, которые переворачивают школьные учебники и заставляют историков нервно курить в сторонке. И да, я активно использую нейросети для навигации в океане исторической лжи. Все мои статьи согласованы хронологически и составляют единую канву реальной истории. Но это только начало!

Почему подписаться стоит?

✅ Тут говорят то, о чем молчат Википедия и учебники.

✅ Каждая тема — как детектив: загадки, доказательства, сенсации.

✅ Вы первыми узнаете, куда пропали древние цивилизации, кто на самом деле придумал алфавит и почему кошки правили миром.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

Дорогие комментаторы,

признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.

Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.

Благодарю за внимание и открытость к диалогу!

P.S. Ваши выводы — главное. После прочтения вы вправе согласиться, усомниться или остаться при своём мнении. Это и есть красота познания.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».