Космическая гидрометеорология - что видят спутники?

Итак, чтобы было понятнее, что вообще приходит со спутников, напишу для этого отдельный пост.

Космические аппараты бывают по типу орбиты бывают трех типов:

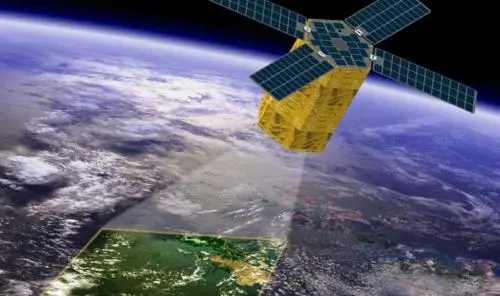

1. полярно орбитальные, которые вращаются вокруг Земли с разной периодичностью (высота, с которой летят такие спутники - от 200 до 800 км)

2. геостационарные, которые стоят вдоль линии экватора на высоту около 38 тыс. км, таким образом они двигаются одновременно с вращением Земли, что позволяет им наблюдать одну и туже территорию с высокой периодичностью по времени

3. высокоэллептические. Такой спутник, на борту которого находится метеорологический прибор, пока что один в мире - это российский спутник "Арктика-М" №1. Он летает по орбите типа молния.

На одном космическом аппарате может быть установлено несколько приборов. Обычно, это инфракрасный (ИК) прибор, микроволновый радиометр, гиперспектрометр. Есть еще другие, но они редкие и используются в специфичных задачах.

ИК-прибор.

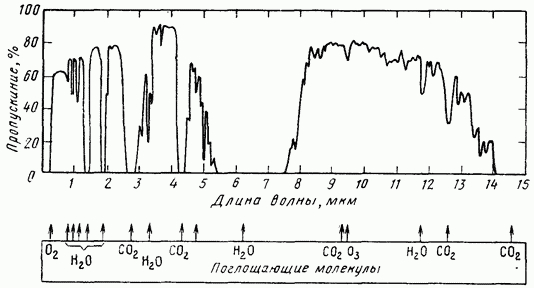

Он снимает в видимом и ИК-диапазоне. Приборы все пассивыне - то есть они только регистрируют излучение, которое приходит с поверхности. То есть у прибора есть несколько каналов, каждый из которых чувствителен к определенной области спектра. Например, один канал чувствителен к области спектра 0.54-0.58 мкм, другой канал - 11.2-11.6 мкм. Каналы приборов разрабатываются с учетом прозрачности атмосферы, чтобы эти данные могли показывать нужные и важные параметры

Каналы в диапазоне от 0.2 до 3 мкм регистрируют излучение только в дневное время, каналы в диапазоне от 3 до 15 мкм - и в дневное и в ночное. И в тех, и в тех каналах прибором регистрируется спектральная энергетическая яркость(radiance). Для каналов от 0.2 до 3 мкм эти данные преобразовываются в коэффициент спектральной яркости с использование расстояние до Солнца и энергетической эффективности канала, а для каналов от 3 до 15 мкм по функции Планка преобразовываются в температуру Кельвина, называемой "яркостная температура".

Обычно на спутниковых приборах количество таких каналов небольшое - от 6 до 20 каналов. Ширина чувствительности к спектру каждого канала бывает разная - от 0.2 мкм до 1 мкм. То есть, к примеру, канал может воспринимать область спектра от 0.44 до 0.89 мкм.

Как выглядят эти данные?

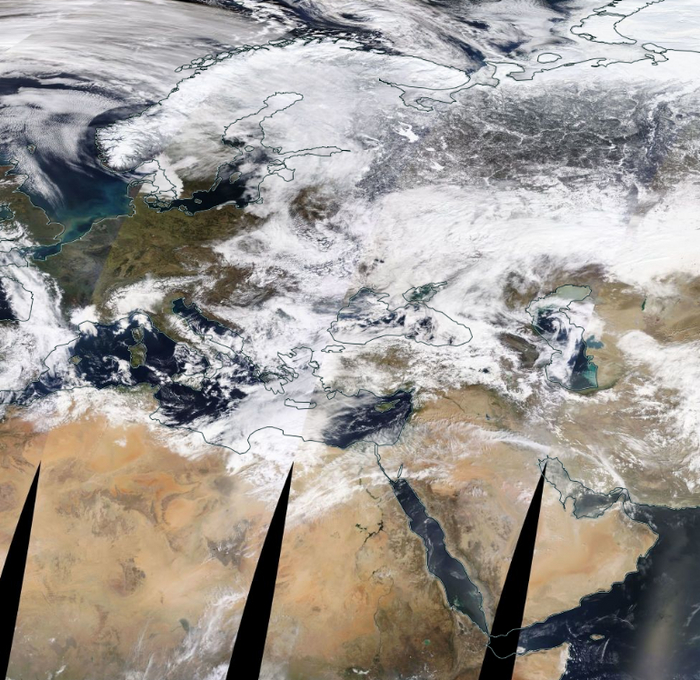

Если зайти на сайт worldview.earthdata.nasa.gov, то там будет что-то типа такого

Это несколько пролетов спутника наложены друг на друга. Для того, чтобы получилась такая красочная картинка, совмещают три канала, которые снимают в видимом диапазоне.

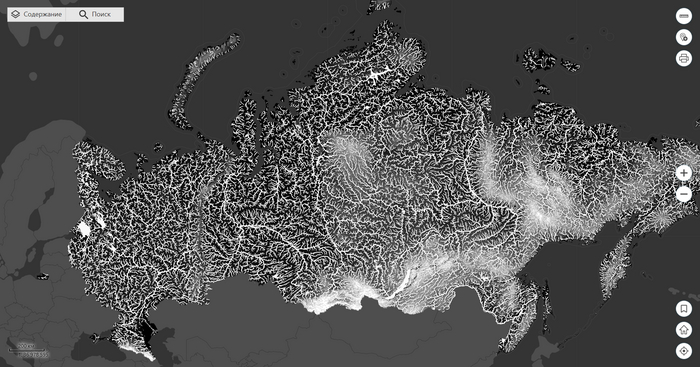

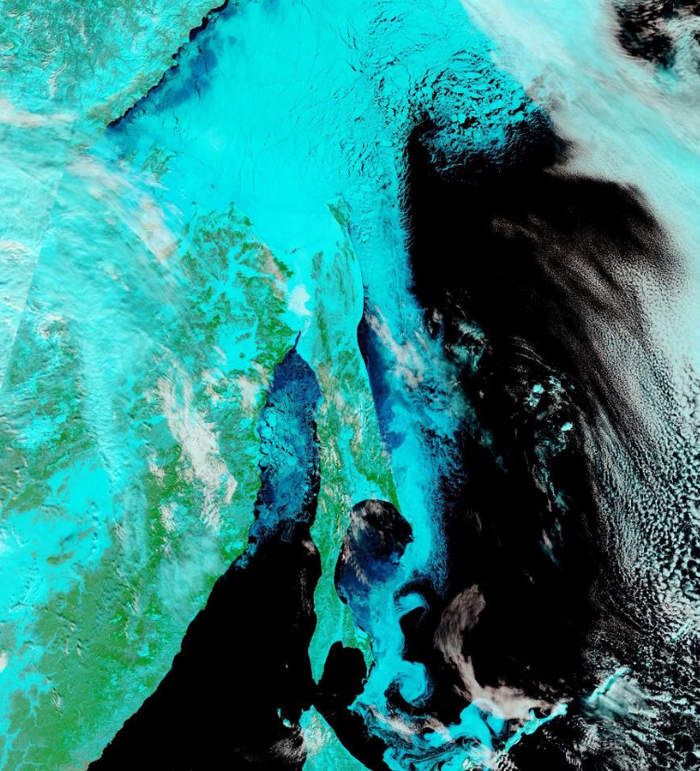

Если перейти на сайт multimaps.ru, то там уже картинка выглядит по другому.

Потому что этой картинки совмещали данные не только из каналов видимого диапазона, но и данные ближних инфракрасных каналов.

Есть множество вариаций того, как совмещать каналы между собой, то есть синтезировать. Например, тут приведены примеры.

Разрешение ИК-приборов бывает разным. Скажем, есть разрешение - 10м, 30, 50м. У таких приборов небольшая полоса обзора и одну и туже территорию спутники покрывают раз в 5-10 дней. Пример таких спутников - Landsat-8, Sentinel-2, Канопус-В №1,3,4,5,6. Есть разрешение 100, 250, 500, 1000 метров - такие приборы имеют большую полосу обзора и спутники пролетают над одной и той же территорией два раза в день. Пример таких спутников - Terra, Aqua, NOAA-20, Suomi NPP, Метеор-М №2 и №2-2.

Геостационарные спутники в основном снимают с разрешением 500, 1000, 3000 и 4000 км.

Что касается микроволновых приборов - они бывают пассивные и активные. Активные посылают сигнал на Землю и регистрируют возвращённый сигнал, пассивные - также как и ИК, просто регистрируют то что пришло. Приборы имеют также каналы, которые снимают на определенной частоте. Скажем, 10.6 GHz, или 183 GHz. Каналы, так же как и ИК, разрабатываются с учетом прозрачности атмосферы. Преимуществом таких приборов является то, что из-за свойств микроволнового излучения на некоторых диапазонах сигнал может проходить сквозь облачность, таким образом можно получить данные поверхности, которая закрыта облачным массивом.

Данные микроволновых каналов преобразовываются в яркостные температуры, изначально при это фиксируется антенная температура (то есть не калиброванная).

Гиперспектрометры - это ИК-приборы, однако у них не 6-20 каналов, а около 1000. И ширина чувствительности у них очень маленькая - до 0.1 мкм. С его помощью в основном восстанавливают содержание основных газов и малых газовых составляющих в атмосфере.

Такое вот краткое описание. Думаю, в следующем посте расскажу о том, как обрабатываются данные, с помощью какого ПО и т.д.

Если было интересно или чего-то не хватило - дайте знать

Космическая гидрометеорология - что это?

Не находил ни одного поста на эту тему, поэтому, раз уж я работаю как раз в этой сфере, решил немного рассказать о том, что же такое космическая гидрометеорология?

Начнем с того, что на орбите нашей планеты есть множество спутников. Часть из них - метеорологического назначения. На этих спутниках установлены специальные камеры, которые регистрируют излучение Земной поверхности в видимом диапазоне длин волн, инфракрасном, ультрафиолетовом, микроволновом.

Спутники в основном Американские, Японские, Китайские, Индийские, Европейские и Российские.

Данные метеорологических спутников распространяются в свободном доступе для всех, то есть настроив приемную антенну на спутник, можно принять с него сигнал. Конечно, на деле там все немного сложнее, но не об этом. И да, к слову упомянуть - данные зарубежных спутников распространяются в свободном доступе, а вот российских - нет. Но опять же, это отдельная тема)

После того, как данные спутника приняты, они обрабатываются и из них извлекаются необходимы данные для анализа. Если это инфракрасный или микроволновый диапазоны - там температура в градусах Кельвина. Если это видимый диапазон - там коэффициент спектральной яркости (reflectance в зарубежной литературе).

По этим данным в дальнейшем строятся тематические продукты, которые передаются потребителям, например: температура моря, высота облачности, интенсивность осадков. То есть не прогноз погоды спутник показывает, а состояние на текущий момент. Также строятся и обычные обзорные карты, то есть то что видит спутник в том или ином электромагнитном диапазоне.

Собственно, такой набор задач - прием, обработка, получение различной тематической продукции, передача их потребителям - именно это из себя и представляет космическая гидрометеорология.

Потребителями этой информации в основном являются различные УГМС. На основе данных наземных наблюдений (различные метеорологические станции и гидропосты, метеорологические радары, прогностические модели) и получаемой спутниковой информации они и строят свои прогнозы.

Такое вот небольшое введение. Если кому-то интересно что-то поподробнее узнать - дайте знать. И вообще - кто-то понял, о чем речь?)

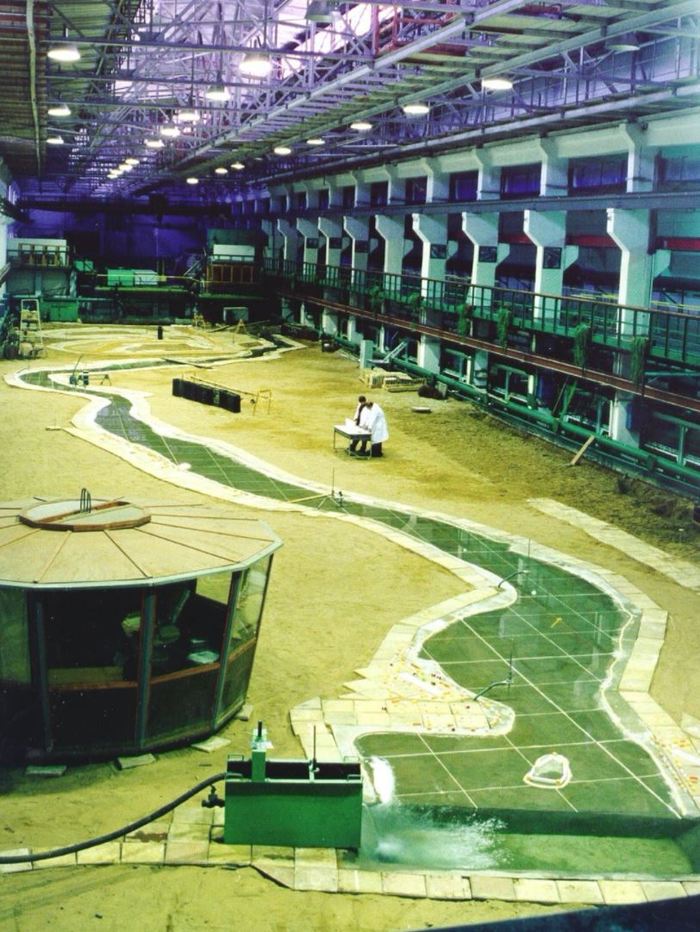

Макет Невы

Макет реки Невы, используемый для изучения влияния больших волн из Балтийского моря. Государственный гидрологический институт 1980-е годы.

Европейский потоп: и нам "звонок"?

Eugeny Kolbowsky©

Тонет-тонет-тонет Европа… Пунктуальные, работящие европейцы ничего не могут сделать… Реки вышли из берегов в Австрии, Бельгии, Италии, Франции. Прорваны дамбы.. Беда-Беда…

Европа – руками собранный материк: «низкие земли» с тысячами квадратных километров польдеров, намытых островов, насыпанных дамб, осушенных приморских болот и пойм, укрощенные и соединенные каналами реки, городки в долинах, живописные деревеньки в ущельях….

Пожалуй, самый известный ландшафтовед Евросоюза Марк Антроп ( с соавтором - Veerle Van Eetvelde) не так давно выпустил книгу «Landscape perspectives : the holistic nature of landscape»: даже просто пролистав ее понимаешь, что для европейца «ландшафт» - никакая не Природа, а земля, освоенная, возделанная и облагороженная трудом десятков поколений. Есть еще одна замечательная книжка «Landscape and history since 1500» - своего рода история рукотворного ландшафта Европы за последние 500 лет написанная замечательным Яном Уайтом. Моя бы воля – выкупил права и перевел бы на русский обе книжки: если не студентам, то просто согражданам-туристам было бы «в зачет»: перемещаться по планете куда как интереснее, когда понимаешь что перед тобой и научаешься видеть вековые поля среди меловых холмов, древние террасы с виноградниками и оливами на горных склонах, польдеры с тюльпанами, усадебные замки в «псевдоготике» из «Джейн Эйр» или «Гордости и Предубеждения»… и много чего еще.

Какое-то время назад сидел на экзамене, слушая «кандидатов в аспиранты» и поймал себя на неприятной мысли о том, что мы, похоже, воспитали целое поколение балаболок-экологистов вполне в духе «постпостмодерна»: ибо «модерн» - это когда у барышень «французские булки растут на деревьях», а постмодерн – это уже про фитнесс-хлебцы, которые, вероятно, должны выскочить прямо из айфона-12 в девичьей ладошке.

Умные и талантливые (спору нет) наши магистры-магистрантки уверенно так рассуждают про «глобальные экологические проблемы», «климатические конвенции» и «эффект декаплинга», но спроси их как устроена водяная мельница, или пуще того – что такое гидроэлектростанция или деривационный канал как они тут же впадают в ступор («эк тебя повело - ты бы еще про овин и гумно спросил» – сказанул мне старый друг, когда делился с ним своими сомнениями).

Поколение «формы победившей содержание» бесконечно далеко от любимого мною когда-то в детстве «янки при дворе короля Артура»: они не ведают сути вещей и за навязанной им нескончаемой экологической болтовни, заливаемой в незрелые мозги со всех «утюгов» и «тарелок» масс-медиа, даже не подозревают, что нынешнее человечество самим фактом своего существования обязано исключительно двум только обстоятельствам:

А) – беспросветно-тяжелому труду многих-многих предшествующих поколений (крестьян и фермеров, «зека» и рабочих), которые, по выражению Д.С.Лихачева «вводили землю в большую силу»;

Б) - гению инженерной мысли отдельных личностей (коих мы не всех и поименовать можем), придумавших шлюзы, плотины, ветряные и водяные мельницы, каналы и дамбы, водопроводы и канализацию и много чего еще.

Нет никакой климатической катастрофы – есть свихнувшаяся, слетевшая окончательно с катушек, сильно переедающая во всех прямых и переносных смыслах цивилизация, «унесенная цифрой» (В.А.Кутырева выражение), а также футболом, «евровидением» и прочей требухой, напрочь забывшая о простых, поддерживающих жизнь вещах. Перечисляю по пунктам.

1) Нет никакой Дикой Манящей Природы. То есть Дикая есть, но не Манящая, вот они - галактики, звезды, красные гиганты и белые карлики, черные дыры, разреженное пространство открытого космоса и проч., но наша с вами жизнь там не продлится и доли секунды.

2) Есть голубой шарик - Земля на большей части поверхности которого, никто из фанов малолетней пиарщицы Гретты Т. не продержится и трех суток. Потому как даже в Земной Дикой Природе мы не выживем. Отпускные приключения айтишников и банкиров в нацпарках, походы выходного дня для юных и не очень натуралистов, а также реалити-шоу «Naked and Afraid»– не в счет. Не случайно герои сериала «Lost» брошены на тропический ласковый остров: в тайге им бы не светило дожить даже до третьей серии первого сезона – sorry, но такова суровая правда жизни.

3) Выживанию нашему служит тонкая нас оберегающая прослойка - Культурный Ландшафт – вся она сделана руками человеков «sapience et laborantem». Культурный Ландшафт – не только «Эстетика окружающей среды», «Этика поведения в природе», «Соборность и Скрепность душ», но сильно переделанная и обустроенная всяко-разно («почвенно», «ландшафтно»), но не в последнюю очередь «инженерно-гидрологически» - оболочка нашей с вами нежной экзистенции. Коллективная утроба человечества, из которой мы не вылезем еще очень долго, с точки зрения ныне живущих поколений - НИКОГДА - и привет розовощеко-завиральному оптимисту -капиталисту Илону Маску: пусть сам канает на Марс- нам, товарищи, туда не надо, поверьте… Неплох, конечно, блокбастер Марсианин и Мэтт Деймон в оном, но только идея выращивать сельхозпродукцию на собственных жидких и пастообразных отходах сильно не нова – за нее еще в эпоху модерна усердно «топили» немецкие краеведы-любители а также французские патриоты-консерваторы (экологов в начале 20-го века еще не было), но – не прижилось.

Главное – объяснено. Остались детали.

1. Коллега Павел Константинов внятно объяснил Первому Каналу: осадков в Европе выпало действительно много. Но Первый Канал навряд ли был готов слушать про остальное: про то, что города расползаются и уплотняются, а вместе с ними растет и площадь поверхностей, которые принято называть «запечатанными»; слишком большую долю наших городов занимают забетонированные и заасфальтированные покрытия, а также (как это ни смешно) - крыши. В негромкой нашей части научного знания это называется land use change - изменение землепользования и фундаментальной наукой не считается. К третьему-четвертому курсу мы всех студентов обучаем простому приему – берешь два разновременных ( с разницей в 10-15 лет) снимка (Landsat, Sentinel – неважно) в окрестностях любого не обязательно большого города и обнаруживаешь что «съедены» застройкой остатки сельхозугодий на окраинах (хоть они и были высокотоварны), последние почти-деревушки превращены в таунхаусы и коттеджные поселки, старые «сити» запечатаны новыми коммерческими сооружениями (не взирая на всякие там «зоны охраны Юнеско), выросли новые спальные районы с домами-орясинами в 33 этажа, а «зеленка» парков «обкусана», разрезана и перфорирована и напоминает старую-старую половую тряпку. Итог – в городах все меньше того, что можно считать «свободной незапечатанной поверхностью»…

2. Теперь, представьте себе лес, на который выпадает ливень: капли падают на кроны деревьев - листву и\или хвою, стекают по ветвям и стволу; на полянах и лугах попадают на напочвенную растительность и при несильных дождях практически полностью инфильтруются в почву и грунты, опускаясь постепенно сквозь микропоры грунта до подземных горизонтов и только по ним уже медленным током попадают в русла рек. При сильных ливнях и наличии уклона часть воды все равно уходит на инфильтрацию, другая мелкими струйками по ложбинам-лощинам-тальвегам добегает до самых малых водотоков и уже по ним добирается до средних и крупных рек. Процесс этот – от выпавшего дождя до подъема уровня воды в главных реках - в природе занимает многие часы и сутки.

Паводки и половодья на «бытовых» реках доиндустриальной эпохи могли быть экстремальными (и бывали, разумеется), но они не совершались с такой разительной, губительной скоростью. Проживавший на гривах пойм в домах на высоких подклетах народец успевал собрать свой скарб, вывести куда-то скотину и даже подобрать ошалевших зайцев (см. великого крестьянского поэта Николая Алексеевича Н.). Ну а городов тогда на поймах не строили – не было дураков.

3. Вернемся, однако, в наше время, в города, где по любым искусственным покрытиям вода скатывается моментально – это называется «коротким временем добегания». Улицы городов превращаются в бурлящие реки практически моментально, особенно если это холмистая или, не дай Бог, полугорная местность: помнится наблюдали с кафедральными (ФГМиГ геофака МГУ) студентами в 2019 году такую картинку в Бахчисарае (из-под навеса кафешки «Пушкин» что напротив ханского дворца): какие-нибудь полчаса обвального ливня – и перед нами могучий поток вместо улицы Гаспринского. Но это – только половина Истины.

4. Другая половина заключается в том, что города давно уже «выползли» туда, где быть им не положено: на бывшие поймы «бытовых» т.е. не зарегулированных плотинами исторических рек, а пойма – штука серьезная.

Гидрология (одна из двух самых внятных частей физической географии) объяснит нам, бестолковым, что ежели (как сказали в телевизоре) «подобные дожди наблюдались в Западной Европе 20 лет назад», то мы имеем дело с осадками пятипроцентной обеспеченности; иными словами за один век такое событие постигнет вас пять раз, и статистически это совсем немало. Представители второй внятной части физической географии (геоморфологии) скажут вам, что ежегодно разливавшиеся реки строят себе поймы: у больших рек это широкие такие с весьма сложным собственным рельефом террасы. Если сильно упростить суть, то низкие и короткие (по времени) половодья\паводки формируют соответственно низкую часть поймы (поближе к руслу), а высокие и длительные (месяца на полтора, а то и два) – высокую часть (подальше к тыловому шву поймы). Бывают и вовсе сухие годы, когда половодье проходит «в пойменных бровках»: т. е. вода в реке поднимается, но не изливается на поверхность поймы. А вот экстремальные паводки\половодья (а пятипроцентные к ним как раз и относятся) зальют вам не только высокую пойму, но и первую надпойменную террасу, каковая сегодня у зарегулированных рек выглядит уже и вовсе твердой землей , но это – опасная иллюзия.

Жители старого Ярославля могли еще видеть на белых стенах посещаемого набожными туристами Толгского женского монастыря желтоватые полосы – следы ровно таких разливов Волги, ныне, подозреваю, преуспевающие монахини их закрасили – а зря!

Процесс освобождения бытовых пойм от паводковой или половодной воды – это «отдельная песня», , замечу только, что в рельефе поймы были межгривные понижения, по которым вода сливалась в пойменные же речки, коих было обычно несколько. В родном нелюбимом теперь мною «городе N» остался последний приустьевой фрагментик такой замученной, застроенной, загнанной в трубы речушки с красивым именем Урочь… Остальные – ку-ку. Ясень пень, при современной застройке вам все заровняют и закопают – потому как архитекторы наши только на ровном столе проектируют: в «ихних» МАРХИ про ландшафты никто им не рассказывает. Да и какие архитекторы – о чем вы? Кругом распоряжается Стройка.

5. Дальше все просто, привожу Вечную Формулу Глобальных Экологических проблем:

Жадность * (умножить) Глупость = (равняется) Экологическая Катастрофа.

Жадность, потому что всем нынче, видишь ли, приспичило жить у воды - и в первой городской квартире, и уж обязательно – на даче, чтобы чай на балконе пить, а перед тобой «уплывает, уплывает, уплывает пароход,», или с крылечка ноги свесить, а там - вода в реке течет и рыбки плескаются…. Жадность нам часто теперь (в постпостмодерне) подают упакованной в виде спецблюда, название которому Неповторимый Комфорт, но по сути, это «одна малина».

Глупость – в том, что, зарегулировав реки мы вовсе не избавились навсегда от рисков экстремальных событий.. Реки перегорожены плотинами, в верхнем бьефе водохранилища накапливают воду, регулируя сезонный сток чтобы 75% объема не утекало бесполезно и катастрофически (надобно же и фарватер с глубинами поддерживать и водозаборы городских водоканалов обеспечивать).. Плотины поперек рек и защитные дамбы вдоль русел и пойм бывают разными, но в любом случае это нечто вроде грунтовой насыпной призмы, опирающейся на сваи , с бронированными («бермы») или просто задернованным откосами. Ничто из этого не вечно – в земляном теле плотины-дамбы иногда обнаруживается фильтрат, возникают просадки и деформации; при высоких уровнях воды и давлении на «тело» плотины\дамбы - вполне могут возникать (и возникают!) прорывы.

Все это мудро-трудолюбивое жившее до нас человечество предусмотрело; инженеры 20 века – были людьми ответственными: во-первых мониторинг и слежение были налажены за всеми этими конструкциями, во-вторых, рассчитаны были зоны потенциального затопления при экстремальных паводках\половодьях, и\или при прорывах плотины\ разрушениях дамбы. Специальные НИИ сидели-корпели добросовестно моделировали… Результаты (в нашей стране) были ДСП-шные, дабы народ не пугать, но градостроители-архитекторы без них (таких моделей) ничего проектировать не брались. Главное - рекомендовано было на пойменных землях капитального строительства не допускать, а если и допускать – то только индивидуальную застройку 1-2 этажа: ну разбейте в пойме парки, устройте аттракционы, поставьте летние кафе…. коли снесет все это барахло раз в двадцать лет – большой Беды не будет. Из ИЖС-поселков при случае народ можно эвакуировать без жертв, а вот из плотных городских кварталов – нереально в принципе.

Но – жаден человече: земля в городах торгуется по космическим ценам, как тут удержаться - у девелоперов (по старому – земельно-жилищных спекулянтов) в голове умещается обыкновенно только одна мысль и она (как у Буратино) очень короткая – «как бы все это застроить».

6. В западно-европейском буржуинстве реки давно уже были порабощены-закрепощены свайными, бетонными берегами, многокилометровыми дамбами и прочими прелестями инженерной мысли. Оттого в постпостмодернистском 21 веке возникло у них специальное движение за прогрессивный экологичный менеджмент. Концепт там один: вернем рекам естественные русловые процессы (называется это LANDSCAPE RIVERS), пусть вода течет свободно, пусть несет положенные ей твердые наносы и откладывает новые осередки, пляжи и побочни, пусть совершает свои горизонтальные деформации размывая и намывая берега, пусть свободно изливается на пойму – и много других всяких «пусть» (let`s). Кому интересно: у Марка Твена в «Жизни на Миссисипи» есть пара-тройка страниц про проказы Великой Реки которые вполне заменят вам скучный учебник по флювиальной геоморфологии.

И все это – чудо как распрекрасно, и мне, к примеру сказать, тоже очень нравится. Но только, господа, коли вы желаете возродить «природу-мать-вашу», так не забудьте – что на пойме, предки ничего кроме бань на ставили, ну вот еще разве мостки, чтобы бабам белье полоскать было сподручнее, а детишкам – рыбу удить и купаться. И без этого понимания Законов Речной Долины все Модные ЭкоМенеджменты – не более чем опасные и легкомысленные архитектурные упражнения.

Вот и наши профильные министерства-ведомства на Blue-Green Infrastructure стали заглядываться: и нам в РФ подать сейчас же Водно-Зеленый-Градостроительный Каркас. Поскорее, однако, с Природой редко получается, а Культурный Ландшафт тот и вовсе суеты не терпит, для начала неплохо бы понять что у нас в городах от рек осталось… И насколько то, что осталось вообще похоже на реки…

7. В довершение несколько милых деталей: кто-то там в «европах» сократил финансирование на мониторинг рек и инженерных сооружений….. Как это нам знакомо: поинтересуйтесь сколько гидропостов было в вашем регионе (Тверской, Московской или Ярославской губернии) при советской власти, а? И сколько ныне осталось? Нет у нас Больших Данных, а без них – правильных прогнозов, вам никакой Михайло-даже-Ломоносов не сделает… А ведь сидели люди при постах на каждой средней (как минимум) речке, дежурство несли, несколько раз в сутки уровень воды мерили, разные другие наблюдения осуществляли, в специальные таблицы данные записывали…

Видимо, и в «низких землях», и в легендарных «фландриях» – все как у нас, нерадивых:, никаких гезов чтобы плотины рушить не надобно - все само собой развалилось,… Эх ребята, еврочиновники – что скажете Шарлю де Костеру? Не уберегли…

Нищает Европа – где денег взять на мониторинг? Тут в новостях наиважнейших давеча рассказывали про трансфер футболиста из клуба в клуб: 20 миллионов гульденов заплачено за человека, который ловко бьет по кожаному мячику… .Или вот ехал в метро, «веселящая панелька» расширяя мой убогий кругозор поведала, что дескать в Дании построили самый большой песчаный замок – без малого 4680 тонн песка ушло; судя по цвету и фактуре – замечательный речной песочек – не из той ли прорванной дамбы взяли?

8. «Что делать»? Работать надо с Дикой и Манящей, как работали даже и в недавнем еще прошлом. Посмотрите по «космике» на любое обжитое место в нашей стране, да вот хоть на Удмуртию – поразитесь, сколько плотин советская власть построила – в одном только сельском Кизнерском районе насчитал несколько десятков. Да что советская эпоха, когда еще при «царе Горохе» в Тверской губернии было 1200 мельниц и плотин при них, в Московской – 600, в маленькой Ярославской даже перед революцией (когда паровая уже дешевле обходилась) было не меньше 120 водяных. Каждая мельница – это пруд, маленькое водохранилище.

Нет ничего нового под Луной – не хотите экстремальных разрушительных паводков – перехватывайте сток сотен малых и средних рек, и не большими лужами типа «Рыбинского», а множеством мелких долинных резервуаров – учитесь у бобров, эти-то «креативщики» давно живут. Тут вам, кстати, и рабочие места в природе - для инженеров, высоко квалифицированных строителей и людей других настоящих (не блогеры) профессий: сделайте их престижными!

Ведь и нас топит – особенно в горных, полугорных жарких «югах»: хотим чтобы переплюй-ручей Бодрак, речки Альма и Кача в Крыму были послушны, надо не 6-7 водохранилищ иметь на полуострове, а 60-70, заодно и проблему водоснабжения решим, То же и все Черноморское Побережья Кавказа – такие же в точности проблемы.

Есть и другие заходы: давно пора собирать дождевую и талую воду с городских крыш, чтобы она не подвалы нам подтапливала и не ледышками на головы бедным гражданам зимой сваливалась, а использовалась в разных полезных целях: а то у нас один водопровод и на кухню (в чайник), и в сортир (в «водно-бачковый» инструмент), согласитесь – глупое расточительство.

Да, многотрудно, дорого, долго – но разве мы не держава? Можно не только нефтью и газом гордиться, вода-то скоро дороже будет продаваться. Пора начинать.

Цивилизация, в которой большая часть ее членов «играется в жизнь», а не живет – когда-нибудь доиграется, да, похоже, что и уже доигралась. Так «postmodern» потихоньку превращается в «postmorten» и Господу Богу останется уже только forensic stuff.

Европе, нежной прекрасной старушке - мои искренние соболезнования, сердечно желаю благополучия и мира всем пострадавшим ее гражданам, но без ума и правильных представлений о жизни - ни того, ни другого не бывает. C'est la vie.

Тридцать взрослых мужиков и двухмесячная изоляция

Многие думают, что в нашей стране нет сексизма и дискриминации на работе. Хочу рассказать, с чем столкнулась я, а также девушки моей и смежных с ней специальностей.

Есть такая профессия – гидролог. Это человек, занимающийся изучением водных объектов, исходя из этого, обязанности специалиста делятся на две ветви: полевые работы непосредственно на объекте и последующая обработка результатов работ в теплом офисе с чаем и булочками.

Профессия гидролога не входит в список запрещенных для женщин работ, однако, здесь складывается следующая ситуация.

Командировки длятся от дня до нескольких месяцев, естественно и оплачиваются они соответствующе. Коллектив полевых бригад состоит исключительно из мужчин.

Коллектив офиса, занимающийся камеральной обработкой исключительно женский, график нормированный, а оплата труда в разы отличается от работы в полевых условиях.

Приближается день выпускных экзаменов и выпускники начинают искать работу. Студент-гидролог звонит в одну фирму, в другую, третью. Его зовут на собеседования со словами: "Мы готовы вас принять". Студентка-гидрологиня также звонит на предприятия, в ответ слышит:

— Нам нужен студент-гидролог в полевые командировки, — отвечает директор, — вас мы можем принять только в отдел камеральной обработки, когда появится место.

— Но я готова к длительным выездам, проходила практику, как и все студенты на курсе, — недоумевает студентка.

— Девушка, — вздыхает он, — как я буду смотреть в глаза вашей матери? Тридцать взрослых мужиков и двухмесячная изоляция.