Микеланджело, Геродот, Линкольн. ИИ показал, как бы сегодня выглядели исторические личности

Ресурс Bored Panda выпустил новую подборку работ искусственного интеллекта. Опираясь на портреты, рисунки и статуи, ИИ показал, как бы сегодня выглядели некоторые исторические личности, а также мифические персонажи. Мы отобрали восемь реальных людей, живших несколько веков назад. Также в конце добавили несколько образов из искусства.

Микеланджело Буонарроти. Скульптор, художник, архитектор, поэт, оказавший беспрецедентное влияние на развитие западного искусства

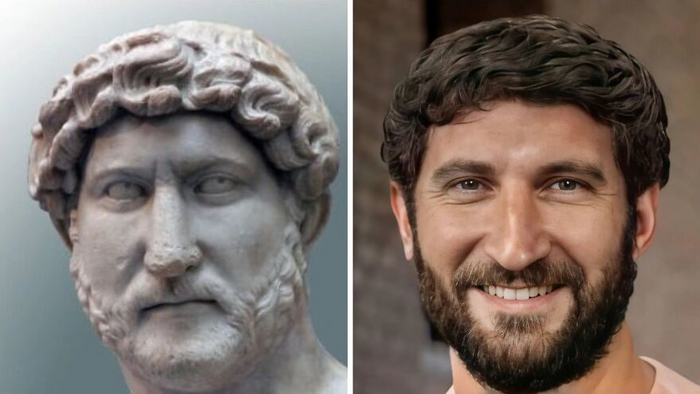

Адриан, третий римский император из династии Антонинов, племянник Траяна. Правление Адриана характеризовалось наивысшим расцветом Рима

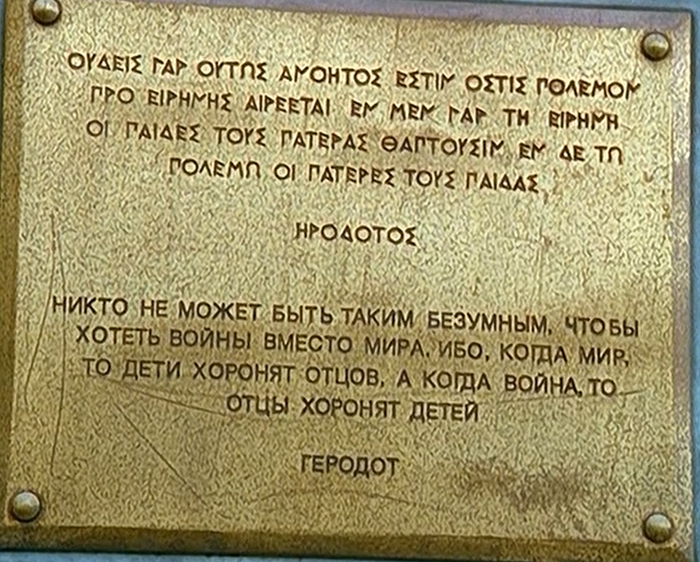

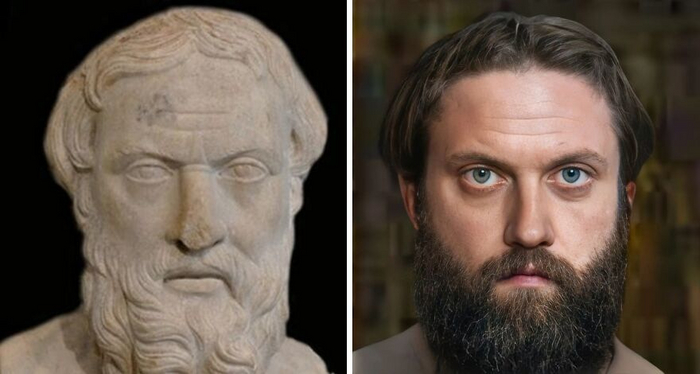

Геродот. Родоначальник истории как науки, а еще писатель и географ

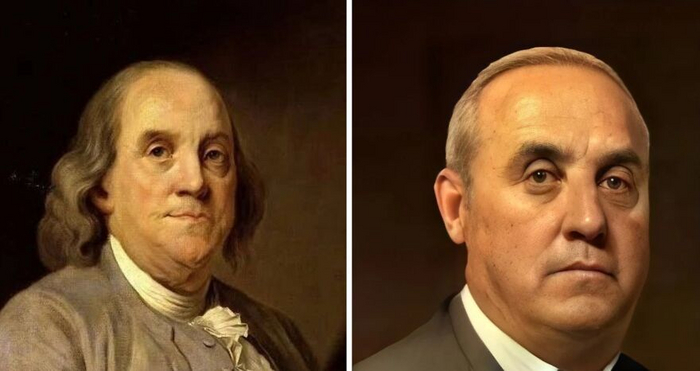

Бенджамин Франклин. Этого господина вы видели, если хоть раз держали в руках 100-долларовую банкноту

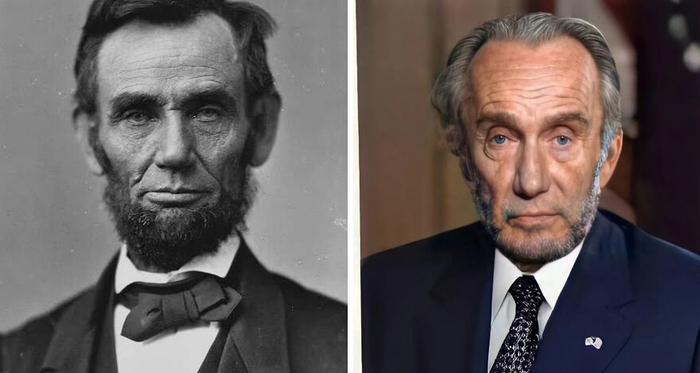

Авраам Линкольн. А это уже история про 5 долларов. Хотя по масштабу личности Линкольн ничуть не уступает Франклину

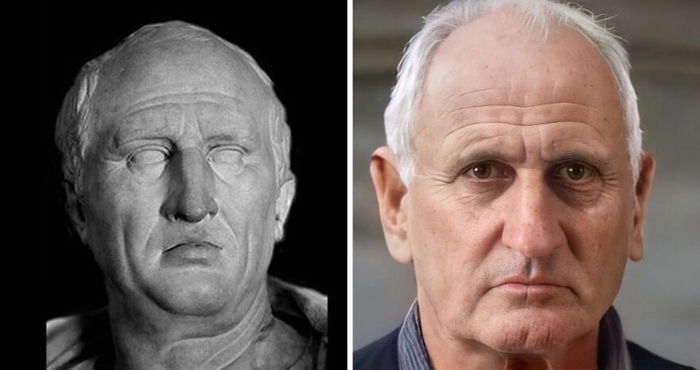

Цицерон. Один из самых выдающихся философов и учёных Древнего Рима

Васко да Гама. Португальский мореплаватель, открывший морской путь из Европы в Индию

Жозефина де Богарне. Первая жена Наполеона и, следовательно, первая императрица Франции

Мона Лиза

Афродита

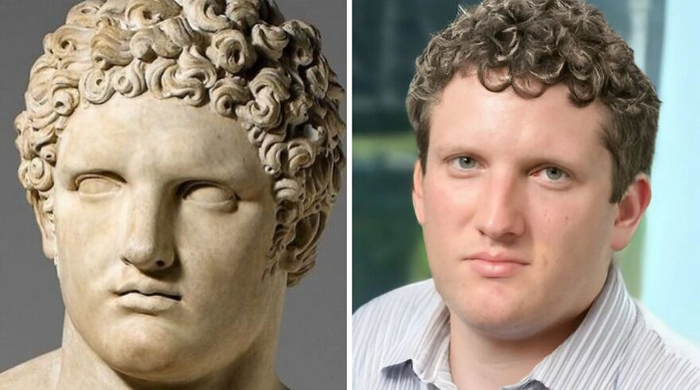

Геракл

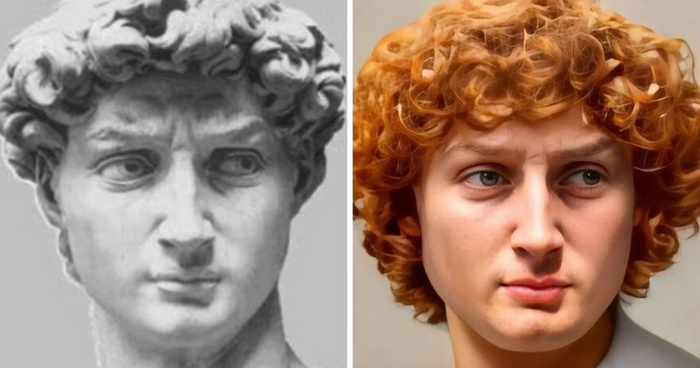

Давид, скульптура Микеланджело

Анахарсис - скифский философ

Портрет Анахарсиса, написанный в 18 веке н.э.

Анахарсис — один из наиболее известных сынов Скифии. Время жизни легендарного скифского мудреца Анахарсиса относят ко второй половине VII – первой половине VI века до нашей эры. Античные авторы сохранили о нем сравнительно много самых разнообразных очень интересных и крайне ценных сведений. Ни о ком из других славных представителей скифского народа не дошло до нас столько важной, живо написанной, увлекательной и поучительной информации. Здесь и биографические данные, и рассказы о его путешествиях и встречах с интересными людьми, и философские беседы, и крылатые изречения и т. д. По легенде, Анахарсис изобрел якорь, усовершенствованные гончарный круг и парус. Об Анахарсисе написано в труде Геродота «История». Платон в своем труде «Государство» ставит его в один ряд с Гомером и Фалесом, а в произведении «Протагор» признает «одним из семи ученых мира». Анахарсис был близким другом знаменитого афинского политика и полководца Солона. Его имя упоминается во второй книге «Аналитики» Аристотеля — «Никомахова этика». Художественный образ Анахарсиса создан Плутархом. В его работе «Отдых семи ученых» Анахарсис называется в одном ряду с Фалесом, Солоном, Периандром, Питтаком, Биантом, Хилоном, Клеобулдаром. Диоген Лаэртский в книге «Жизнь, учения, слова назидания философов» приводит афоризмы Анахарсиса: «Беда голове от языка», «Один верный друг лучше тысячи неверных друзей», «Рынок — это место, созданное для того, чтобы люди друг друга обманывали и воровали», «В Элладе слова говорят умные люди, а вопросы решают глупые».

Диодор Сицилийский и Диоген Лаэртский указывают, что он вместе с другими мудрецами посещал лидийского царя Крёза, которого персы считали советником по Скифии.

Известно десять «кинических» писем Анахарсиса: к лидийскому царю Крёзу , афинянам, Солону, тирану Гиппарху, Медоку, Аннону, царскому сыну, Терею — жестокому правителю Фракии, Фразилоху. Эти письма, носящие имя Анахарсиса, по мнению ученых, датируются III—I вв. до н. э. и примыкают к традиции, которая идеализировала «природные», «варварские» народы и была наполнена острым социальным содержанием под влиянием кинизма. В Древней Греции киниками называли последователей особого философского учения, которые после смерти Сократа взяли на вооружение некоторые идеи своего учителя и стали проповедовать простоту и естественность в обыденной жизни, свободу от условностей и презрение к имуществу.

«Скифы живут лучше греков,— говорил Анахарсис, — потому что у них всё общее, ничего нет лишнего, каждый довольствуется малым, никто никому не завидует. А у вас, греков, — продолжал он, — даже боги начали с того, что поделили весь мир: одному небо, другому море, третьему подземное царство. Но землю даже они не стали делить: ее поделили вы сами и вечно из-за нее ссоритесь».

Греки смеялись: «У вас нет даже домов, одни кибитки; как же можешь ты судить о порядке в доме, а тем более — в государстве?» Анахарсис отвечал: «Разве дом — это стены? Дом — это люди; а где они живут лучше, можно и поспорить».

В то далёкое время, когда Анахарсис отправился в своё путешествие в Грецию, письменность там ещё не получила достаточно широкого распространения. Так, поэмы Гомера в то время ещё не были записаны; их нельзя было прочитать, их можно было только услышать в исполнении профессиональных декламаторов – рапсодов. Впервые поэмы Гомера были записаны спустя полвека после визита скифского гостя, где-то в середине VI века, при Писистрате. Мы знаем, что поучения и высказывания древнегреческих мудрецов – тех, что были современниками Анахарсиса, при их жизни также не записывались, а передавались устно от одного рассказчика к другому. Таким же образом, от человека к человеку греки передавали и рассказ о скифском мудреце. Сам факт устной передачи предания о каком-то человеке на протяжении полутора столетий кажется явлением удивительным.

Солон

Анахарсис умер у себя на родине. По поводу смерти Анахарсиса Геродот сообщает: «Анахарсис повидал много стран и выказал там свою великую мудрость. На обратном пути в скифские пределы ему пришлось, плывя через Геллеспонт, пристать к Кизику. Кизикенцы в это время как раз торжественно справляли праздник Матери Богов (Кибелы). Анахарсис дал богине такой обет: если он возвратится домой здравым и невредимым, то принесет ей жертву по обряду, какой он видел у кизикенцев, и учредит в её честь всенощное празднество. Вернувшись в Скифию, Анахарсис тайно отправился в так называемую Гилею (эта местность лежит у Ахиллесова ристалища и вся покрыта густым лесом разной породы деревьев; низовья Днепра или Дона). Так вот, Анахарсис отправился туда и совершил полностью обряд празднества, как ему пришлось видеть в Кизике. При этом Анахарсис навесил на себя маленькие изображения богини и бил в тимпаны (медные тарелки). Какой-то скиф подглядел за совершением этих обрядов и донес царю Савлию. Царь сам прибыл на место и, как только увидел, что Анахарсис справляет этот праздник, убил его стрелой из лука.Пикантность ситуации заключалась в том, что Савлий приходился Анахарсису родным братом.

Лежа на смертном одре, Анахарсис сказал: «В Элладе меня оберегал мой ум, а на родной земле я стал жертвой зависти». Имя Анахарсиса, как опозорившего царский род, оказалось в Скифии под запретом, который ещё соблюдался во времена Геродота.

Жертвенная чаша, приписываемая Анахарсису

Существовал ли Анахарсис в действительности, точно неизвестно. Диоген Лаэртский так писал о нем: «Анахарсис, скиф, сын Гнура и брат Кадуифа, скифского царя, по матери же эллин и потому владел двумя языками». Владениями царя Гнура считалось сравнительно небольшое Северо-Западное Причерноморье (междуречье Истра и Борисфена). Утверждение о том, что матерью Анахарсиса была гречанка - довольно спорное, т.к. к тому времени греки только начали селиться в Причерноморье, скорее всего язык царевич выучил сам, посещая Борисфениду и другие греческие поселения.

Согласно другому рассказу «отца истории», царевич Анахарсис пустился в путешествие уже в зрелом возрасте, около 594 г. до н.э., не ради туризма или «в ученье к эллинам», а мог быть направлен отцом с дипломатическими или экономическими целями. Будущий царь скифов мог выяснять намерения греков касательно Северо-Западного Причерноморья либо налаживать торговые связи с греками. Надо помнить, что вопреки распространённому заблуждению о политическом единстве скифского мира, скифы ни в VI веке, ни в V веке не были политически едиными. Это ясно видно хотя бы из того, что одновременно с династией скифских завоевателей Передней Азии Ишпакай-Партатуа-Мадий в Северо-Западном Причерноморье правила другая династия скифских царей Спаргапиф-Лик-Гнур, которых не занимали вопросы войны в Азии. Поэтому миссия сына царя Гнура не могла заключаться в заключении союза скифов с греками в войне против Персии и другие глобальные вопросы.

Если принимать во внимание последующее убийство Анахарсиса братом, ставшим в его отсутствие царем (также как и убийство царя Скила объясняемое отступничеством от скифских традиций), налицо борьба за власть в царской династии. Учитывая мнение А.М. Хазанова, который считал, что царская власть у скифов переходила от отца к старшему сыну, следует признать, что царевич Анахарсис при жизни отца считался наследником престола. Известно, что племянник Анахарсиса и сын его брата Савлия, – Иданфирс был главнокомандующим во время войны скифов с персидским царём Дарием в 519 году, исходя из этой датировки, Савлий был младше Анахарсиса, но из-за отсутствия проэллинских настроений, был более близок скифской элите.

В последнее время ряд исследователей предпринимали попытки хотя бы примерно определить год смерти скифского мудреца, отталкиваясь от даты персидского нашествия на Скифию. Так, историк А.М. Хазанов писал: «Так как поход Дария против скифов датируется временем около 514 г. до н.э., убийство Анахарсиса надо относить ко второй половине VI в. до н.э.». Историк Ю.Г. Виноградов вторит ему: «Литературные и эпиграфические свидетельства о знакомстве Анахарсиса с Солоном и о визите его к Крёзу предполагают в качестве даты его путешествия по Греции конец 90-х годов VI в. до н.э., а его гибели, судя по родству с Иданфирсом, – примерно середину VI века». Между годом пребывания Анахарсиса в Афинах (ок. 594 г. до н. э.) и началом царствования Креза (560 г. до н. э.) прошло около 34 лет, столь длительное путешествие вызывает сомнения. Скорее всего, он пробыл в Элладе не более 3-4 лет и должен был вернуться в Скифию при получении известия о смерти своего отца Гнура около 591 г. до н.э.. Таким образом, он вернулся и нашел свою смерть в 590 г. до н.э. в возрасте примерно 35 лет. Эта теория объясняет быстрое забвение Анахарсиса у себя на родине на фоне широкой известности в Элладе.

Диоген Лаэртский писал о том, что Анахарсис «сочинил стихи в 800 строк об обычаях скифских и эллинских в простоте жизни и в войне». Эти стихи могли быть посвящены древним скифским героям. Однако ни одной строки из этой поэмы не сохранилось, а скорее всего, эти стихи не были написаны вовсе. Анахарсис не стал для Скифии скифским Гомером – и славные деяния героев скифских легенд остались незаписанными и со временем стерлись из памяти людей и безвозвратно забылись. Анахарсис не смог стать для Скифии и скифским Гесиодом – он не написал свою «Теогонию» и мы лишились множества мифов о скифских богах. Анахарсис не оставил нам ни строчки о Скифии, и если у нас есть описание этой удивительной страны, то только благодаря любознательному греку Геродоту, совершившему непродолжительное путешествие по следам похода Дария.

Анахарсис добился известности в Греции и его мудрые мысли стали частью древнегреческой культуры. Но он ничего не успел сделать для развития культуры своей родины. Получив статус одного из семи наиболее известных мудрецов, он вошёл в культурную элиту в Элладе, но не стал, не смог стать частью культурной элиты в Скифии. Было бы совершенно несправедливо предъявлять обвинение мудрому скифу в том, что он не сделал или не успел сделать. Однако именно он был способен сделать скифскую культуру частью и достоянием культуры мировой. Он ближе других подошёл к решению этой задачи. Ему, возможно, не хватило всего несколько лет жизни, чтобы он осознал громадную значимость тех пластов знаний, которые содержались в скифской культуре и которым он был законным наследником.

Недавняя археологическая находка может служить косвенным подтверждением того, что скиф Анахарсис реально существовал. На раскопках в Ольвии в том месте города, где были сосредоточены святилища различных богов, археологами был обнаружен фрагмент разрушенной амфоры, на котором удалось прочитать надпись: "Анаперр, (сын) Анахирса, сколот, Аполлону Борею мёд отеческий (посвятил)". Исходя из палеографических особенностей надписи, данное посвящение предположительно датируется второй-третьей четвертью IV в. до н.э. Эта надпись со всей убедительностью продемонстрировала, что у скифов Северо-Западного Причерноморья на протяжении нескольких веков бытовала устойчивая традиция называть своих сыновей именами типа Анахарс, Анахирс. С учетом того, что подобные имена не встречаются ни в какой другой местности, можно с уверенностью заключить, что имя мудреца Анахарсиса не было придумано греками.

Хазанов А.М. Социальная история скифов

Виноградов Ю.Г. Перстень царя Скила. Политическая и династийная история скифов первой половины V в. до н.э.

Дремин Г. Анахарсис – человек и легенда

Кузнецова Т.М. Анахарсис и Скил

Агбунов М. В. Путешествие в загадочную Скифию.

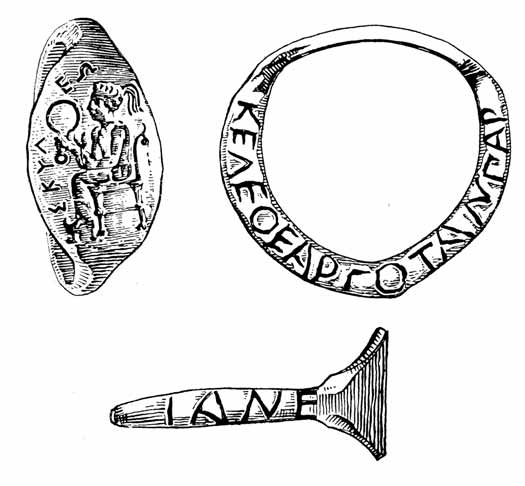

Перстень царя Скила

Раскопки на острове Березань

В VI-III вв. до н. э. на месте острова Березань близ Очакова находился крупный и богатый античный город Борисфен. В V в. он размещался едва ли не в самом центре владений скифских царей и являлся одной из их излюбленных резиденций. В середине V в. Борисфен, или "торжище борисфенитов", посетил "отец истории" Геродот. Четвертая книга его исторического труда под названием "Мельпомена" представляет собой описание Скифии и сочинена именно здесь. С конца VI в. до н. э., после разгрома скифами армий персидского царя Дария, скифы резко усиливаются и активизируются. Греческие города Причерноморья оказываются все в большей зависимости от них. Одним из таких городов был Борисфен. В его истории наступает эпоха "варварского протектората" (Виноградов, 1989).

Одним из скифских "царей-протекторов" был Скил, который правил примерно в 60-50 гг. V в. до н. э. Около 450 г. Скил был свергнут, а затем и казнен за участие в дионисийских оргиях и мистериях, которые проводились в Борисфене.

По свидетельству Геродота, Скил (между прочими сыновьями) был сыном скифского царя Ариапифа и гречанки из Истрии, которая сама "научила его эллинскому языку и наукам". "Царствуя над скифами, Скил никак не любил скифского образа жизни и склонялся больше к эллинским обычаям по причине данного ему воспитания. Почему и поступал он таким образом: всякий раз как входил он со скифским войском в город борисфенитов… войско оставлял он в предместье города, а сам входил в город, запирал ворота и, скинув с себя скифскую одежду, надевал эллинскую и в ней ходил по торжищу без оруженосцев и без всякого спутника, а у городских ворот ставил стражу, чтобы кто из скифов не увидел его в сем наряде; равным образом и в прочем он держался эллинских обычаев и богам приносил жертвы по уставам эллинов. Проведя там месяц или более, он возвращался назад, опять надевши скифское платье. Это делал он многократно, и даже дом себе построил на Борисфене, и жену в него взял из тамошних уроженок" (Геродот, 4. 78).

"…Он пожелал посвятиться в таинства Диониса Вакха, но когда уже готовилось посвящение, то последовало величайшее чудо: был у него в городе борисфенитов, как недавно мной упомянуто, большой дом с богатым двором, вокруг которого поставлены были сфинксы и грифы из белого

камня, и на этот то дом бог пустил стрелу, и весь он сгорел. Несмотря на то, Скил свершил обряд посвящения своего. А надобно знать, что скифы вменяют эллинам в стыд их вакхические празднества, ибо, говорят они, неподобно измышлять такого бога, который приводил бы людей в бешенство". "И вот, когда Скил посвятился Вакху, некто из борисфенитов обратился к скифам с такой насмешкою: "Вы, скифы, смеетесь над нами, что мы празднуем Вакху и что бог сей нас обуревает; но вот сей бог обуял и вашего царя, и он празднует Вакху и безумствует в боге; если мне не верите, ступайте за мной, и я вам это покажу". Начальники скифские пошли за борисфенитом, и он тайно ввел их в терем; когда же явился Скил с хороводом, и они его увидели, празднующего Вакху, то пришли в великое негодование и, ушед, объявили виденное ими всему войску…Когда же после этого Скил возвратился к себе домой, скифы восстали, поставив во главе его брата Октамасада, рождённого от дочери Тера. Скил же, узнав о том, что совершается против него, и о причине, по которой это происходило, убегает во Фракию. А Октамасад, услышав об этом, пошёл на Фракию войной. Когда достиг он Истра, вышли ему навстречу фракияне и готовы уже были вступить в битву, как Ситалк послал сказать Октамасаду: "Что нам испытывать счастие? Ты сын моей сестры; у тебя находится мой брат; отдай мне его, и я отдам тебетвоего Скила. Опасностям же войны не будем подвергать себя ни ты, ни я. Так объявил Ситалк через своего посланного; и в самом деле, у Октамасада находился брат Ситалка, бежавший от него. Октамасад одобрил предложение и, отдав Ситалку своего дядю по матери, получил от Ситалка брата своего Скила. И Ситалк удалился с братом, а Октамасад там же немедленно отрубил Скилу голову. Вот так скифы защищают свои установления и наказуют тех, кои принимают иноземные обычаи" (Геродот, 4, 80).

.Текст Геродота известен историкам много веков. Поскольку это —единственный письменный источник о Скиле, то выражались сомнения в историчности этого скифского царя. Между тем в Добрудже, к югу от Истрии, лишь в середине 1930х гг. был найден золотой перстень, на котором написано, что он принадлежит Скилу. Его подробное, обстоятельное и, пожалуй, исчерпывающее описание сделано Ю.Г. Виноградовым (Виноградов, 1980), который в своей интерпретации использует едва ли не все имеющиеся аналогии этому изделию. Ныне местонахождение

перстня не известно. Тем не менее, большинство специалистов считают его подлинным, несмотря на то, что никто его не видел после Второй мировой войны. Перстень представляет собой золотое кольцо-печать, уплощенная дужка которого монолитно переходит в овальный щиток. По щитку глубокой гравировкой вырезано изображение сидящей на троне человеческой фигуры в женском платье, обращенной влево; ноги ее покоятся на невысокой скамеечке. Человек, одетый в платье, довольно плотно его облегающее, держит в правой руке крупное круглое зеркало с валиком по краю. Ручка зеркала округла, подана с легким смещением. В левой руке — плохо различимый на фотографии предмет, по всей видимости, невысокий жезл или скипетр, украшенный стилизованным навершием. Слева от изображения глубоко врезана надпись, которая переводится как "(собственность) Скила". Надпись датируется второй четвертью V в. до н. э., что совпадает со временем правления этого скифского царя. Такая датировка с учетом семантики изображения, а также места находки, прекрасно вписывающегося в контекст предания о происхождении и печальном конце Скила, позволяет считать перстень личной печатью этого скифского владыки. Перстень имеет и вторую надпись, занимавшую все свободное пространство уплощенного бока шинки.Она в переводе читается как "вели быть (мне) при Арготе!". Обращение перстня, то есть самого "говорящего объекта", — обычная формула архаических надписей. Она датируется рубежом VI-V вв.,не позже самого начала V в. до н. э. Это делает ее старше легенды "(собственность) Скила" минимум на 30, а максимум на 50 лет. Это же позволяет полагать, что перстень был получен Скилом по наследству (прямо или опосредованно) от близкого родственника или предка по имени Аргот. Семантика же перстня заложена не в самом кольце, а в его печати: человек, скреплявший своей печатью государственные документы, обладал тем самым реальной властью, которая могла с вещью-символом передаваться по наследству.

Сам факт "обращения" царской печати к Арготу с "просьбой" быть ее владельцем показывает, что Аргот был скифским царем. Сроки его царствования условно помещаются в 510-490 гг. (дата перстня). Это означает, что после царя Иданфирса —победителя персов — непрерывная цепочка династического родства по линии "отец — сын" или, реже, от брата к брату, оборвалась с появлением на политической арене представителей новой династии — Аргота. Приказав вырезать на своем перстне такую надпись, он стремился прокламировать легитимность своей власти, полученной свыше. Тем же вызвано и решение Скила снабдить перешедший ему от предка перстень-печать своей сигнатурой с целью доказать легитимность своего сана, по крайней мере, в третьем колене. Тогда, следуя упомянутым принципам наследования

власти у скифов, Аргота можно представить дедом Скила (Виноградов,1980). Ряд специалистов, занимавшихся этим вопросом, видят в персоне с зеркалом, сидящей на троне, скифскую богиню Аргимпасу, которая, согласно Геродоту, тождественна греческой Афродите Урании, и входила в так называемый третий разряд богов семибожного скифского пантеона. Этимология ее имени неясна. Аргимпаса трактуется как божество, олицетворяющее богатства материального мира.Другие специалисты видят в особе на троне иную скифскую богиню — Табити, которая в скифской мифологии почиталась более всех прочих, и (в единственном числе) представляла

первый из трех разрядов семибожного пантеона. Она отождествлялась с греческой Гестией , которая была родной сестрой Зевса. Имя трактуется как "согревающая", или "пламенная". Табити интерпретируют обычно как богиню домашнего очага и как божество огня во всех его проявлениях. Еще по одной версии, на перстне изображен сам бог Дионис, которого Скил считал своим покровителем. Женское платье для Диониса совершенно естественно — он воспитывался на женской половине дома, нимфы обряжали его исключительно в женскую одежду, да и сам он многократно превращался в женщину.

Место находки царского перстня совпадает с районом, где, по Геродоту, погиб Скил. Был ли перстень потерян или брошен Скилом, когда он спасался от преследователей? Или он был снят с его руки перед казнью? Можно строить различные догадки.

Современные историки полагают, что "недостойное" поведение Скила являлось всего лишь поводом для переворота — истинной причиной были династические распри и борьба за власть в Скифском царстве. Однако, видимо, повод был настолько существенен, что привел к казни царя его сводным братом Октамасадом, который и захватил власть. Таким образом, власть в Скифии перешла от греческого зятя к фракийскому зятю, цари Скифии и Фракии впоследствии смогли распространить свое влияние на Боспорское царство.

Виноградов Ю.Г. 1980. Перстень царя Скила. Советская археология. № 3. М.

Виноградов Ю.Г. 1989. Политическая история Ольвийского полиса. М.

Геродот, 1972. История. Книга первая. Клио. Книга четвертая. Мельпомена. Перевод

И. Мартынова в переработке М. Гаспарова. Историки Греции. М, Лит.

Добролюбский А. Чары Диониса и казнь царя Скила 2006Карта Греции и Турции 1564 года

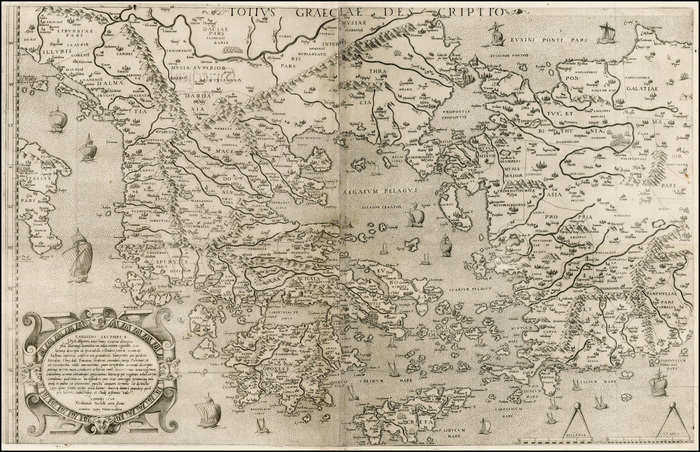

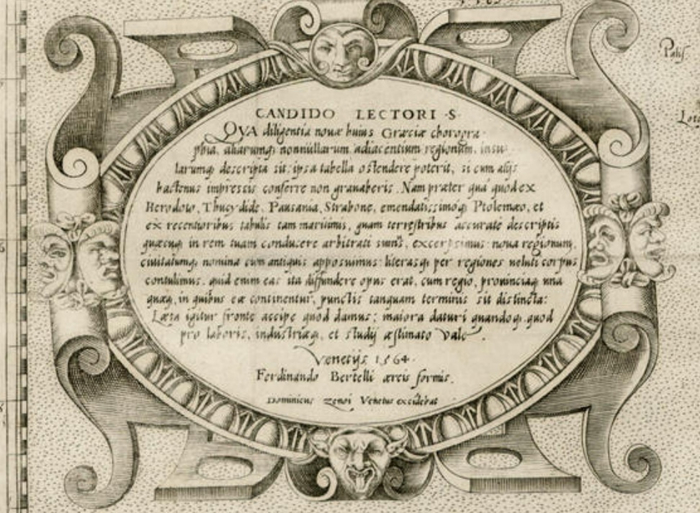

Хочу показать еще одну любопытную карту: Карта Греции и Турции 1564 года Фердинанда Бертелли 1564 года (карта современности на момент 1564 года).

Легенда. На ней мы видим одно лицо сверху (символ Солнца), двуликие лица по бокам (символы Луны: Луна бывает возрастающей и убывающей, отсюда двуличие Януса; раньше люди поклонялись Солнцу и Луне, некоторые больше Луне, но и Солнцу тоже, - как писал грек Страбон), снизу дьявол, стоит дата:

Карта подписана как "Greciae Chorographia..", т.е. "Хорография Греции..по описанию Геродотом, Страбоном и Птолемеем". Буква "х" читается и как "г", поэтому название можно прочитать как "ГОРОграфия Греции..", т.е. описание "гор" (в значении "земля, суша") по книгам Геродота, Страбона и Птолемея.

Надписи на карте сделаны латинскими и греческими буквами. На ней мы видим совершенно античные, древне-греческие и латинские названия буквально у всего:

Греческие названия Эвбея, Аттика, Фессалия, Ахайя перемешаны с совершенно латинскими и готскими/германскими: Орести (от "oriens" - "восток"), "эстиоты" ("эстами" зовутся жители Эстонии, от "east" - "восток").

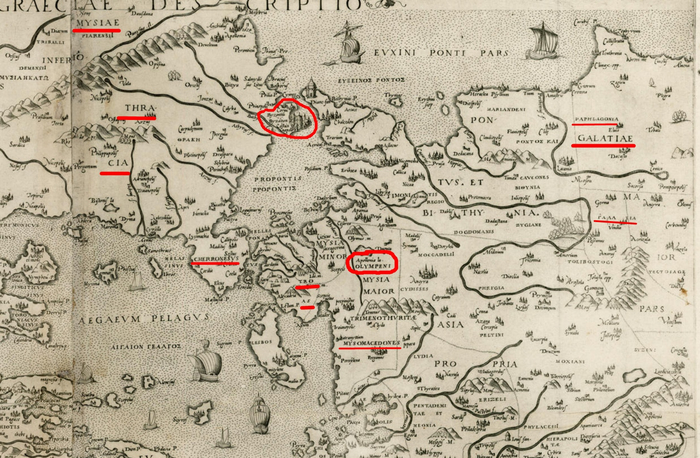

На стороне Греции подписаны разные Мизии, Фракии и прочие античные местности:

С другой стороны пролива Дарданеллы, а вернее, Хеллеспонта (так и подписано, - это античное название, которое использовали Геродот со Страбоном), естественно, изображен регион Троя (Троя есть на картах до середины 18 века). Интересно, что карта вроде-бы основана на данных в т.ч. Страбона, а Страбон описывал, как Троя пала, т.е. после ее исчезновения с карт. Несвязуха. Это признак фальсификата.

Весь север Турции называется Галлация (галлы = французы), там же Пафлагония, там же стоит город Герма (германцы). Там же подписана "Mysomacedones" - т.е. македонцы, проживающие в Мизии. Македонцы до сих пор говорят на диалекте русского языка. И.. [барабанная дробь!].. именно там подписаны Олимпени и там же изображена и подписана гора Олимп. Получаем, что Олимпийские игры не придуманы греками. Знаменитые Олимпийские игры греки просто переняли, о чем они собственно и сами писали (Страбон). Олимпийские игры зародились в европейской части Турции, но не в Греции (Страбон честно писал, что все искусства им достались от скифского народа фракийцев, а науки от египтян; вопрос, кто в этот момент были египтяне; в европейских энциклопедиях и атласах до 19 на всех языках писали, что скифы - славяне).

Совершенно нормально, что город Стамбул подписан как "Византий". Еще раз: 1564 год.

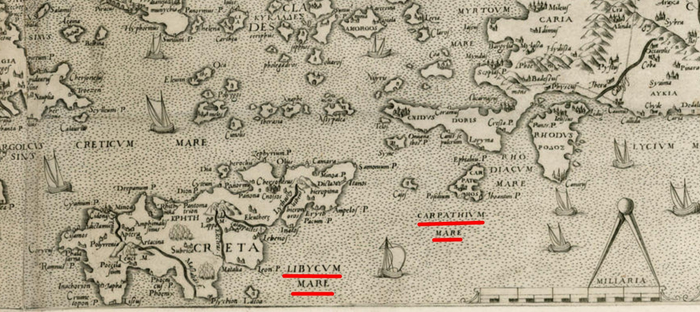

Кстати, само слово Дарданеллы не турецкого или греческого присхождения, вот Дардания между Далмацией, Дакией и Македонией, это всё славянские народы:Изображено, что остров Крит с юга омывается Ливийским морем ("Libicum mare") - далекова-то от Ливии. И тут мы понимаем, что название Ливия (которая в Африке) тоже европейского происхождения, не даром греки Ливией называли всю Африку целиком. Тут же чуть восточнее Ливийского моря Карпатское море. Далекова-то от Карпатских гор:

Юг этой части Турции так же занимают совсем не турецкие города:

Людия, Кария, Айкия, Ликия, Ликоны, Иония (вариант написания "Ивании"). Местный залив подписан как "Icarus pelagus", т.е. "Пелаг Икара". "Pelag" с латинского языка переводится как "морской", отсюда мы понимаем, что за загадочный народ "пеласги" жил по всем берегам и островам Средиземного моря до того, как их вытеснили греки - этот народ говорил на латинском языке и называл себя просто-напросто по месту нахождения, как Прибалты или Поморы.

На этом пока всё.

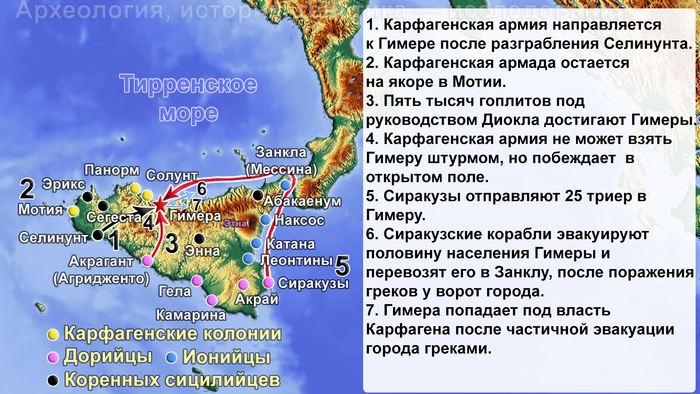

Битвы при Гимере и о чём умолчал Геродот. Карфаген vs Древняя Греция

Сведения о военных действиях в прошлом преимущественно опираются на исторические и литературные рассказы древних авторов, таких как Аристотель, Фукидид, Геродот и Гомер. Эти древние сведения бесценны для нашего понимания истории. Однако эти источники недостаточно информативны и предвзяты в зависимости от предубеждений отдельных авторов. Как к примеру, Геродот в своих работах подчёркивает различия между греками и «варварами», намеренно прославляя греков-граждан и приуменьшая роль наёмников.

Но спустя почти 70 лет, в 409 г. до н. э. Карфаген под командованием Ганнибала Магона снова нанёс удар и Гимера пала.

Геродот этих событий не застал, но Диодор Сицилийский, упоминал, что в проигранной битве Гимера не получила помощи.

Общие сведения

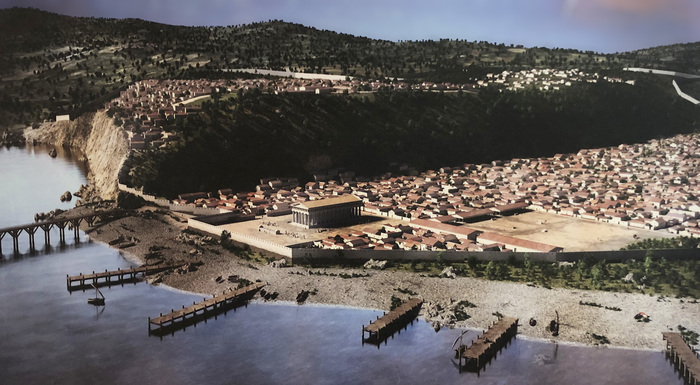

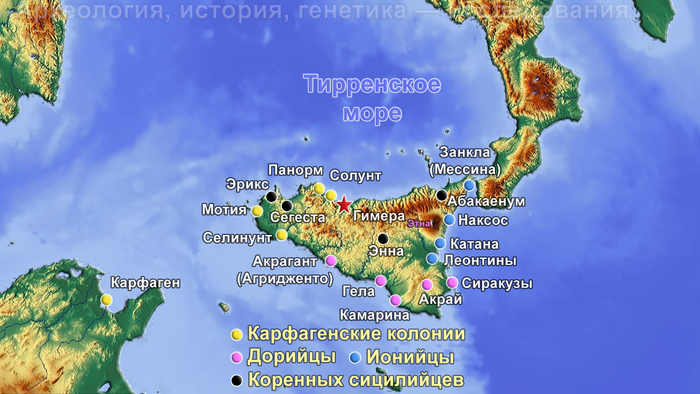

Греческий город Гимера был основан около 648 г. до н.э. на северном побережье Сицилии греческими поселенцами из Занклы (современная Мессина) и политическими изгнанниками из Сиракуз, более ранних греческих колоний на Сицилии.

Реконструкция Гимеры

Стоит отметить, что Сицилия в те времена была колонизирована не только греками, но и поселенцами из Карфагена, начиная с VII в. до н. э. Благодаря своему стратегическому положению, Гимера контролировала морские пути вдоль побережья Сицилии со стороны Тирренского моря, а также основные сухопутные маршруты через остров.

А сама Древняя Греция после тёмных веков, в архаический и классический периоды, представляла собой серию полисов (городов-государств) с различными традициями, этническими группами и диалектами. Греки имели тенденцию делить мир на греков и негреков, которые, по их мнению, были варварами.

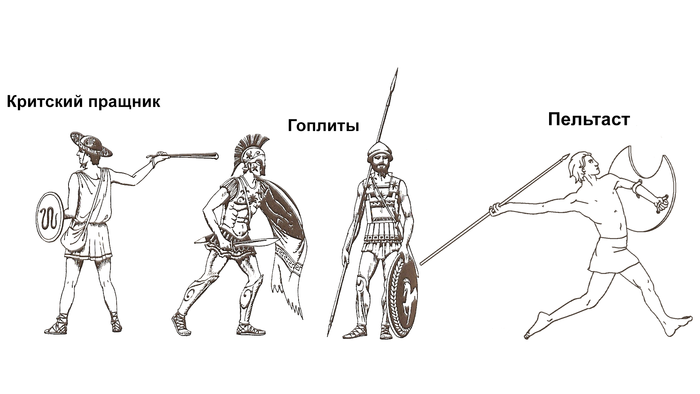

В упомянутые периоды, вооруженные силы Греции в основном состояли из солдат-гоплитов: тяжеловооруженных, самофинансируемых граждан, которые служили своим собственным полисам и союзникам.

Военная практика и политическая организация Сицилии отличались от материковой Греции преобладанием тирании с небольшими проблесками демократии. Тираны были городскими лидерами, не обязательно из самих городов, которые захватили власть хитростью или силой. У некоторых тиранов была поддержка населения, у других нет, и им приходилось выкручиваться, чтобы поддерживать слабый контроль. Известно, что тираны насильственно перемещали слои населения и нанимали телохранителей для защиты, включая иностранных наемников.

Важно отметить, что греческие тираны осуществляли территориальную экспансию по всей Сицилии, что привело к разделению острова на прокарфагенскую тиранию, как Селинунт с Гимерой, а также антикарфагенскую, как Сиракузы и Агридженто. Кстати первая битва 480 г. до н. э. началась через несколько лет, как Гимера отошла под влияние греков.

Отношение к наёмникам в Древней Греции

На этом аспекте, стоит остановиться более подробно, этот факт важен для понимания исторических текстов.

Не оспаривается, что наемники греческого и другого происхождения использовались в армиях по всему Средиземноморью. Сам Геродот ясно сообщает об их присутствии в карфагенской армии, напавшей на Гимеру. Однако Геродот и Диодор Сицилийский прямолинейно не сообщают нанимали ли сицилийские греческие тираны негреческих наемников, чтобы сражаться в одних рядах с гражданами.

Литературные источники предполагают, что тиран из Гелы – Гиппократ нанимал местных, сицилийских представителей древнего народа сикулов для своей армии. А Гелон, сменивший Гиппократа на посту тиран Гелы и Сиракуз в V в. до н. э. нанимал греческих наемников из Аркадии в 480 г. до н. э. Однако к 466 году до н. э. тирания в Сиракузах была отменена, и Диодор Сицилийский упоминает, что Гелон предоставил гражданские права 7 из 10 тыс. иностранных наемников, позволив им остаться в городе в качестве граждан, несмотря на недовольство, которое это вызвало среди остальной их части. Такой социальный лифт от наемника к гражданину влиял на идеи гражданства и идентичности в полисах Сицилии, обеспечивая путь для “варваров” или посторонних в полисы.

В то время как пехотинец-гоплит был символом других социальных изменений в древнегреческом мире, таких как рост среднего класса в классический период, использование наемников, возможно, рассматривалось как их противоположность, несмотря на растущую популярность этой практики. А термины для описания наемных солдат в классический период становились все более уничижительными. Древние писатели, в частности Геродот разделяли подобные пренебрежительные взгляды на наёмников и, возможно, намеренно преуменьшали их роль в греческих армиях. Однако археологические находки при Гимере, включая оружие и братские могилы солдат, позволили исследователям оценить исторические тексты этих авторов.

Павшие в битве при Гимере 480 г. до н. э.При этом помимо описаний древних авторов и археологического контекста, свидетельствующих о том, что люди из массовых захоронений сражались за Гимеру, мало что известно о происхождении захороненных солдат.

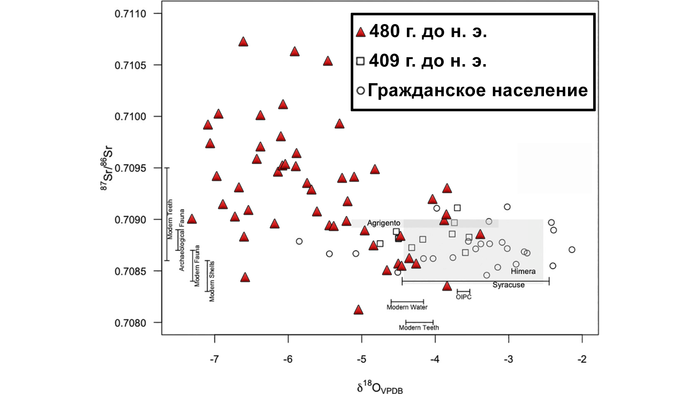

Поэтому в новой работе, авторы выполнили анализ изотопов стронция и кислорода из останков в захоронениях, связанных с двумя исторически значимыми битвами при Гимере 480 и 409 гг. до н. э. между Пуническим Карфагеном и сицилийскими греками. Предоставляя необходимые прямые доказательства, дополняющие письменные источники и проверяя 2 их основных тезиса, в которых сообщается, что первая битва 480 г. до н. э. была выиграна греками при помощи союзников, а вторая 409 г. до н.э. наоборот была проиграна без такой помощи.

Результаты

Большинство людей из захоронений, связанных с битвой 480 года до н. э., демонстрируют неместные изотопные значения, поддерживая интерпретацию того, что солдаты из других мест помогали Гимере в этой битве. И наоборот, большинство людей из захоронения 409 года до н. э., демонстрируют местные изотопные значения, что подтверждает литературные свидетельства о том, что в основном местные солдаты защищали Гимеру в 409 году до н. э., и потерпели поражение.

Однако это исследование, свидетельствует об одном аспекте войны, который не подчеркивался древними историками, а именно о присутствие наемников из-за пределов Сицилии и даже Греции среди солдат, защищавших Гимеру в 480 году до нашей эры. Сравнительно высокие значения соотношения стронция (87Sr/86Sr) у неместных воинов указывают на регионы с более древними породами, как палеозойские граниты Центральных Киклад в Эгейском море или триасовые песчаники и палеозойские метаморфические породы вдоль каталонского Приморского хребта на северо-востоке Пиренейского полуострова. Гимера, Агридженто и Сиракузы имеют одинаковые значения стабильных изотопов кислорода (δ18O), однако у неместных солдат 480 года до н. э. эти значения выходят за рамки этих городов, указывая на то, что они не были сицилийскими греками. Их сравнительно низкие значения изотопов кислорода предполагают, что они произошли из регионов, расположенных дальше вглубь страны и выше чем Сицилия по высоте или широте. Столь же низкие значения были зарегистрированы для Эфеса, греческих Фив и Аполлонии Понтийской на юго-востоке современной Болгарии.

В целом данные изотопов стронция и кислорода свидетельствуют о том, что многие солдаты могли прибыть из других районов Средиземноморья, привлеченные на Сицилию в качестве наемников для пополнения греческих армий.

Выводы

Археологические следы битв при Гимере предоставили беспрецедентную возможность проверить исторические сведения о битвах, записанные Диодором Сицилийским и Геродотом, и оценить состав греческих армий в классический период. Соотношения стабильных изотопов из массовых захоронений, связанных с битвами при Гимере, подтверждают рассказы древних историков о греческом союзе, который спас Гимеру в 480 г. до н.э. и сделал Гелона знаменитым правителем Сицилии. Солдаты, помогавшие Гимере в 480 г. до н.э., вероятно, включали иностранных наемников, в том числе и нанятые Гелоном, которые уже присутствовали в Сиракузах до битвы. Широкий диапазон изотопных значений солдат 480 г. до н.э. указывает на ключевую роль иностранных наемников в победе Греции.

Изотопные данные также подтверждают утверждения древних авторов о том, что в 409 г. до н. э. Гимера не получила помощи, что привело к ее гибели.

Греческие историки были одними из первых, кто записал рассказы и истории своего народа. А большинство письменных источников подобной древности были утеряны со временем, что повышает ценность оставшихся, поскольку они являются не только произведениями искусства, но и уникальными источниками информации об исторических деталях, которые невозможно получить иным способом. Однако критическая оценка достоверности этих литературных источников с использованием других имеющихся свидетельств, полезна и оправдана. Новое исследование как раз это и демонстрирует, подтверждая достоверность древних записей о битвах при Гимере. Но предвзятые этноцентрические описания древних авторов, вероятно, преуменьшают подлинный состав и неоднородность греческих колоний и армий, вероятно, связывая победу при Гимере с другими выдающимися победами греков по всему Средиземноморью, например, с битвой при Саламине.

А в целом иностранные наемники играли важную роль в военной мощи некоторых греческих армий уже в 480 году до н. э. и помимо прочего они указывают на разнообразие древних общин в западном Средиземноморье.

Источник:

Reinberger KL, Reitsema LJ, Kyle B, Vassallo S, Kamenov G, Krigbaum J (2021) Isotopic evidence for geographic heterogeneity in Ancient Greek military forces. PLoS ONE 16(5): e0248803. doi.org/10.1371/journal.pone.0248803

Страбон: о наводнении и восстановлении городов

В своём труде «География» «древний» грек Страбон указывает, что география Земли изменилась со времен Геродота и Гомера, т.к. их описания не соответствуют современному состоянию земли.

Далее я процитирую текст книги в точности, чтобы не было лишних сомнений и подозрений (орфография и пунктуация сохранены).

Книга 13, глава 1:

Абзац 25. Платон предполагает, что после наводнений возникают 3 формы общежития; первая - жизнь на вершинах год, простая и дикая, так как люди боятся воды, покрывающей пока равнины. Вторая форма общежития - жизнь на горных склонах, потому что страх уже не так велик: равнины начинают освобождаться от воды. Третья форма жизни на равнинах. Можно бы сказать, что есть еще и четвертый и пятый вид жизни, и быть может еще больше, а последний на побережье и на островах, когда страх совсем минет. Действительно, большая или меньшая решимость приблизиться к морю заставляет предполагать многочисленные различия в общественном устройстве и правах, как и среди простых и диких людей [тут пропуск] которые составляют уже переход к мирной жизни вторых. Равным образом различия существуют и в последнем разряде, между грубыми, полугрубыми и наконец способными к государственной жизни народами; у этих последних постепенное изменение названий оканчивается с городским и наивысшим и наивысшим видом общежития, с переменою нравов к лучшему, которая сопровождается переменою мест жительства и образа жизни. По мнению Платона, различия эти указываются и Гомером, который представляет быт Киклопов, как первоначальную форму общежития; так как Киклопы питаются дикими плодами и живут в пещерах на вершинах гор. У них:

"Все растет без посева и плуга".

"У них ни площадей, ни совещаний, ни постановлений; и обитают они на вершинах высоких гор в глубоких пещерах; всякий из них управляет своими детьми и женою"

Как пример второго образа жизни, поэт рисует жизнь под владычеством Дардана:

"Он основал Дарданию, потому что на равнине еще не существовал священный Илион, город людей говорящих по-человечески, но они жили пока на склоне Иды, богатой источниками"

Образец терьяго образа жизни на равнинах представляет народ, подчиненный Илу. Его именно считают основателем Илиона, который и назван по его имени. Вероятно, что Ил был погребен посередине равнины, потому что он первый дерзнул основать свое местожительство на равнине:

"Они торопились на могилу Ила, древняго Дарданида на середину равнины у фигового дерева"

Впрочем он осмелился еще не вполне, потому что основал город не там, где он теперь, но стадий на 30 выше по направлению к востоку, к Иде и Дардании, на месте так назыаемой ныне деревни Илиеев. Нынешние Илиеи, желающие по честолюбию, чтобы деревня была их древним Илионом, вызвали изследование, основанное на свидетельствах и поэзии Гомера. На самом деле это место вовсе не было гомеровским Илионом. Другие писатели также разсказыают, что город переменил много мест, но наконец остался здесь, главным образом благодаря Крезу. Я полагаю, что некогда совершившиеся подобные переселения в нижние части страны, намекают на различия в образе жизни и в общественном устройстве.

Абзац 26. Что касается города нынешних Илиеев, то говорят, что прежде это была деревня с небольшим и бедным храмом Афины; что Александр, возвратившись туда после победы на Гранике, украсил храм статуями и назвал деревню городом; что кроме того, он велел надсмотрщикам возстановить город с помощью новых построек, объявил его свободным и изъятым от податей. Разсказывают далее, что впоследствии по разрушении персидского царства он послал туда благосклонное письмо, в котором обещал сделать город большим, храм знаменитым и установить священные состязания. После смерти Александра наибольше забот посвятил городу Лизимах: он соорудил храм и обвел город стеною почти в 40 стадий. Кроме того, он соединил с ним окрестные древние города, в то время уже упавшие. В то же время он заботился и об Александрии, которая созстановлена была прежде Антигоном и названа Антигонией, но теперь переменила название. Он считал долгом почтение к Александру, чтобы наследники его основывали города первоначально с его именем, а уже после с своими. Действительно, Александрия сохранилась и увеличилась, а в последнее время приняла к себе римских колонистов и состоит в числе значительных городов.

Абзац 27. [..] Римляне взяли Илион в течение 10 дней[..]

Абзац 36. [..] Троянская равнина, которая, по словам поэта, находилась между морем и городом; а та равнина, которая простирается нынешним городом, образовалась позжи из речных наносов[..].

Абзац 38. От древняго города не сохранилось никаких следов. Очень естественно, так как окрестные города, будучи опустошены, не были совершенно разрушены, то все камни Илиона, выратого из под земли, перенесены были на возстановление тех городов. [..]

----------------------------

Моё примечание: 1 стадия = 150 метров (мой расчет, не совпадает с Вики (с ней вообще редко что-то из старой литературы совпадает); цифру я посчитал по книге Геродота)

Также Страбон сообщает о рудниках и каменоломнях, разрабатываемых на поверхности: добывался камень, мрамор, серебро, золото, медь, железо.

На странице 412 Страбон сообщает, что «памятники царю были опрокинуты и расплавлены» — т.е. памятники были не каменные, а железные.

Принимая во внимание вышеизложенное становится ясно, что со времени Гомера и Геродота случилось как минимум одно огромное наводнение, которое затопило территорию современной Турции — об этом Страбон пишет однозначно. Люди ушли на скалы, где немного одичали, некоторые стали дикими Киклопами, которых мы знаем как «циклопов». Времени с момента катаклизма прошло немного, т.к. когда вода ушла, люди вернулись на места старых городов и восстановили их, некоторые города были перенесены недалеко в сторону. Для постройки новых городов были использованы строительные материалы, выкопанные (!) из старых городов. Т.е. слой ила был приличным.

В тексте написано, что Александр (тот, который Македонский) именно этим и занимался — восстанавливал города после потопа, одновременно сражаясь в войнах за эти города и земли. Его примеру последовали его преемники, которые называли города его именем, чтобы отдать дань уважения и признания, а только потом переименовывали. Логично предположить, что также они ставили ему памятники из металла.

Также в тексте написано, что Илион был назван в честь царя Ила. После потопа его объединили с окружающими старыми городами и всё это обнесли стенкой (не сказано что каменной; кстати, в книгах Геродота и Страбона ни разу не указывается материал, из которого строились стены, храмы и статуи; т.е. однозначно утверждать, что они были привычные нам из мрамора — нельзя). Так вот длина получившейся стены, окружающий объединенный город Илион, получилась 40 стадий, т.е. 6 км. Для сравнения. Длина стены в Великом Новгороде — 1.5 км, а Псковского кремля — около 20 км. Т.е. греческие города — микроскопические. Афины в диаметре были так же 6 км. Это, правда, не касается Трои, из которой Эней уплыл и основал Рим и Венецию. До разрушения Трою занимали фракийско-скифские народы (фракийцы — скифское племя, как многократно повторяет Страбон). Так вот Троя занимала обширную территорию, занимала всю западную оконечность современной Турции от гор Тавра до города Константинополь-Стамбул-Царьград на севере. Интересно, что однозначно НЕ говорится, что Троя была разрушена войной. Это только версия. По второй версии, которую так же приводит Страбон, Троя вообще не была разрушена, а продолжала существовать вместе с населением (страница 620).

Что в итоге?

Описание Страбона фактологически напоминает «постройку» Санкт-Петербурга Петром Первым. Как многие уже знают, город Петербург был построен на месте допотопного города, на что указывают многочисленные раскопки и огромное количество картографических документов (тут, тут, тут, ну и вообще полно карт с ингерманской местносью в Шведской национальной библиотеке). Отличие в том, что Петр 1 якобы строил (восстанавливал) город сам, а Илион восстановил сначала Александр Македонский, и только потом его захватили римские колонисты.

Но версия с Петром слабо объясняет, откуда по всему центру Петербурга стоят «античные» статуи фактически Александру Македонскому, на которых сейчас перебиты таблички с именами, и некоторым памятникам заменены головы и другие элементы (имею в виду Медный всадник и т.н. памятник Суворову на Марсовом поле, например). Причем, других стилей в центре Питера и нет — все в стиле античного мира. Кстати, «ант» переводится с греческого как «пред». И вот на этот вопрос Страбон как раз и даёт ответ: город восстановил Александр Македонский или его последователи, поставили статуи Александру, и только потом сюда пришли немцы-римляне Голштинские-Готторпские (Карлы, Софии Августы и др.), которых мы знаем как Романовых.

И в заключении хочется еще раз подчеркнуть, что ни в одной ныне доступной книге старых авторов, будь то Страбон, Гомер, Геродот, Мавро Орбини, Сигизмунд Герберштейн и других — нет ни одной даты. Страбон абсолютно точно указывает протяженность гор Тавра, которые начинаются в современной Турции и заканчиваются у Японского моря — 45000 стадий (6700км; страница 501 в книге), и это абсолютно точно совпадает с сегодняшними размерами. Отсюда вопрос: как «древний грек» мог так точно посчитать, если по его же словам, даже Индию «древние» греки знали плохо? И почему ученый-философ, который задался целью написать историю, не указывает даты? Почему «древние» греки «плохо» знали Индию я расскажу в одной из следующих своих статей.

Для кого информация нова или показалась ложной, не забывайте переходить по ссылкам в тексте. Вот другие материалы по данной теме:

Владимир Козин: Когда утонул пра-Питер?

Видео-блог историка Лидии Соловьевой

Видео-блог Председателя СНТ

А тут историк Дмитрий Белоусов рассказывает о том, что именно вызвало катаклизм. Эту версию он озвучил 17 окт. 2019 г. в эфире Народного славянского радио, а неделю назад, 22 октября 2020 года, эту версию слово-в-слово озвучил президент РФ Владимир Путин на выступлении в дискуссионном клубе «Валдай».

Статья «Гранитный Петербург»: Часть 1, Часть 2

Бонус.

Находки, найденные на раскопках Петропавловской крепости на глубине 12 метров.

ППС

Поздравляю всех с праздником Мокоши, который отмечается сего дня, 30 октября.

В честь Мокоши назван город Москва.

Кстати, в Греции наша Мокоша звалась Деметрой, от которой есть мужское имя - "Деметрий", т.е., как сейчас неправильно говорят, "Дмитрий". Аналогично имя "Деонис", а не "Денис" (в дореволюционных книгах так и пасили)

У северных славян вообще все боги с "древнегреческими" совпадают. Хоть Зевса-Перуна взять, хоть Посейдона-Водника.

DIXI

(В переводе с латыни означает «я все сказал»)

С моих слов записано верно, мною прочтено, подпись, печать, имярек.

30.10.2020

Скифия, Тартария, Россия

Нас уверяют наши «уважаемые» историки, что в античные времена, когда жили древние греки, территорию современной России населяли разрозненные полудикие племена.

Этих историков можно по фамилиям назвать, они занимались редактированием и публикацией книг «древних» греков в советское время. Так, за правильностью изложения книги Геродота «История» следили: Лурье, Струве и Доватур. За правильностью перевода «Географии» Страбона следил Крюгер. Каждый второй их комментарий написан в стиле «тут Геродот ошибался», или «греки не знали областей выше Кавказа и областей Индии».

Ну что же, открываем книги, напечатанные до 1917 года. Читаем:

«Гора [Тавр] имеет ширину во многих местах около 3000 стадий, длина же ея почти ровняется длине всей Азии, именно около 45000 стадий, от берега Рода до краёв Индии и Скифии в направлении к востоку.»

Страбон «География», 1879г., книга одиннадцатая, глава первая:

Речь идет о тех самых горах, которые разделяют всю Азию на Северную и Южную. Интересно, что граница Азии проходит не по Уральским горам, а по реке Танаис, которая Дон.

Горы Тавра тянутся от современной Турции до Китая, который Чина. И действительно, при пересчете, зная, что 1 стадия равна 150 метрам (эту цифру можно посчитать из книги Геродота), горы Тавра по Страбону равняются в длину 6750 км, когда в реальности они 6810 км. 100%-ая точность!

Ну и далее вообще.. Наши официальные историки говорят, что «древние» греки не знали географию выше Черного моря. Якобы потому, что они ходили по Борисфену (Днепру) только 100 км выше по течению и всё. А почему дальше не ходили?

Продолжаем читать Страбона о местности в районе Каспия:

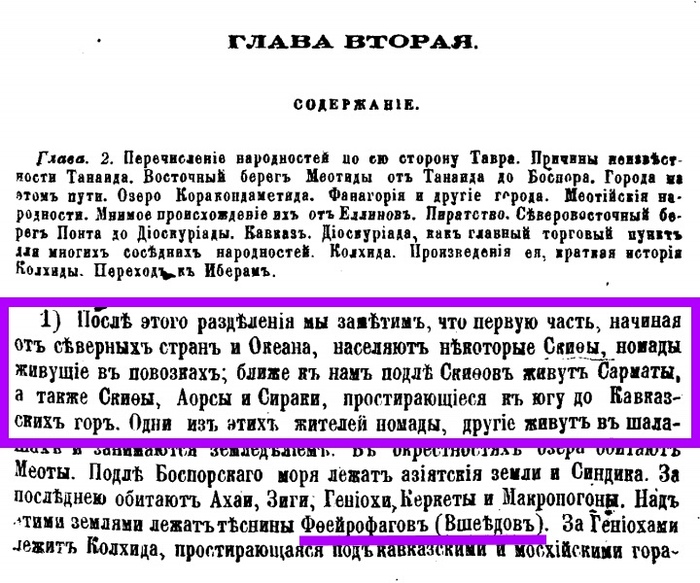

«Начиная от северных стран и Океана населяют некоторые скифы, номады, живущие в повозках; ближе к нам подле скифов живут сарматы, а также скифы, аорси и сираки, простирающиеся к югу до Кавказских гор».

Далее написано, что номады ( «кочевники», в переводе) действительно живут в шалашах и занимаются в земледелием.

И тут же написано, что севернее скифов в теснине живут Вшееды (Фтейрофаги), сейчас мы их знаем под именем «шведов». Интересно, они перестали есть вшей?

Лично у меня не возникает ощущения, что «древние» греки плохо были знакомы с географией. Скорее наоборот: Описываемая Геродотом (якобы 5 век до н.э.) и Страбоном (якобы 1 век до н.э.) «древняя» история почти полностью совпадает с картами 16-17 веков. Исключение составляют отдельные тонкости, вроде той, что Страбон пишет о моменте до него и после жизни Гомера и Геродота, когда «полюс то оказывался над нами в зените, то уходил под землю», но об этом в другой раз.

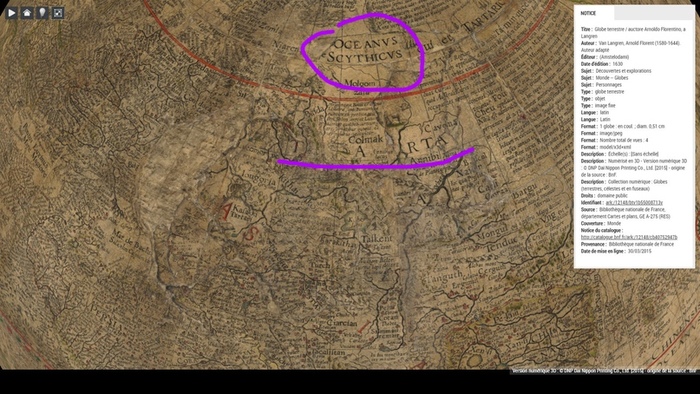

Другими словами, от Каспийского моря до Северного ледовитого океана и до Тихого океана на востоке всю территорию занимали скифы — именно это написано у Страбона. И именно поэтому есть такой глобус 1633 года, где Северный ледовитый океан называется Скифским. На этом же глобусе (и у меня полно таких) присутствует вся «древнегреческая» топонимика. И тут же есть Тартария. (Глобус взят из Французской национальной библиотеки).

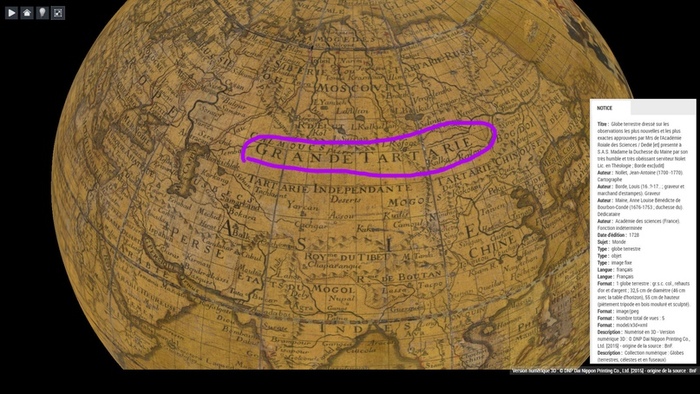

Ну или глобус 1728 года. Аналогичная картина.

А вот теперь объясните мне, уважаемые официальные историки, как так могло случиться, что «разрозненные» племена по всей этой огромной территории не имели государственности, но назывались «скифами» и имели ум не пускать к себе диких «древних» греков, которые вечно воевали между собой? Про дикость — попозже напишу.

Вопрос второй. Как так получилось, господа официальные историки, что всего за 100 лет в 18 веке вместо Тартарии на карте мира начинают писать Российская империя, и при этом сообщается, что скифы и тартары никакого отношения к русским не имеют.

Именно поэтому и писал поэт Александр Блок:

«Да, скифы — мы, да, азиаты — мы..»

И это еще не всё. Страбон сообщает, что «кочевые по пустыням племена» (по мнению официальных историков) скифов на телегах изобрели двузубый якорь. (страница 305 в «Географии» Страбона).

Это вообще как?

ПС

А почему греки не ходили выше 100 км по Днепру-Борисфену? На этот вопрос Страбон даёт однозначный ответ: потому что Эвксинский понт, которым они называли Черное море, и в который впадает Днепр, был так назван потому, что «эвксинский», или «алсинский» переводится как «негостеприимный» и назван по причине ужаса, который наводили скифы на греков. Скифы правили Черным морем. Вот такие «сухопутные» скифы. ( Страбон «География», страница 302).

DIXI

(В переводе с латыни означает «я всё сказал»)