История про алкоголь

На днях на работе коллега предложить выпить, зайти к нему и пропустить стакан самогона и дальше работать. Вроде бы что такого, но на работе пить категорически нельзя. Пошел я к нему в кабинет , а мы разминулись, не попал к нему и в итоге потом замотался в делах и так и не выпил. Проходит время выясняется что коллеге плохо, от алкоголя он словил инсульт , отказала рука и еще что то. С работы его щас уволят . В итоге понимаю что алкоголь до добра не доводит. Я мог быть с ним пьяный и тоже попасться начальству и меня бы тоже уволили из за него. У многих проблемы с алкоголем , с работой, потом с семьей . Не пью уже много лет и никаких проблем , а у тех кто выпивает у них постоянно приключения и в итоге такие вот проблемы со здоровьем. Бросайте пить мужчины и женщины ! Подумайте о своем здоровье. Коллега тоже не знал что от пары стаканов у него инсульт будет, а если он инвалидом останется , жалко же. Подумайте о родственниках и семье как они за вас будут переживать. Еще никого алкоголь не доводил до добра ! Мир труд май всем !

Минарет Калон, Бухара Узбекистан

Просто фото, красиво получилось, особенно цвет неба - очень глубокий синий

Снято на сяоми 15 ультра, безо всяких прибамбасов

Успеть до 20 ноября: почему Бухарская биеннале - событие, которое нельзя пропустить

Иногда целая страна вдруг звучит новым голосом. Сейчас это Узбекистан, и в первую очередь Бухара, где в историческом центре проходит первая для страны масштабная биеннале современного искусства «Рецепты разбитых сердец».

До 20 ноября город живёт в режиме большого культурного разговора: искусство буквально выходит на улицы, внедряется в дворы, караван-сараи, подворотни и купольные пространства. Это редкий случай, когда древний город становится не декорацией, а полноправным участником выставки - и именно поэтому туда нужно поехать сейчас.

Что такое Бухарская биеннале, и в чём её особенность

Главное отличие этой биеннале - место действия и способ производства искусства. Объекты не «привезли и не поставили», их создавали совместно с местными мастерами: керамистами, ткачами, резчиками, кузнецами. Художник предлагает идею, а воплощение происходит в диалоге с ремеслом, языком материалов и городской средой. Благодаря этому инсталляции выглядят не как «вставка», а как продолжение ткани Бухары.

Вторая важная особенность - женская оптика. Кураторская линия ощутимо «феминная»: речь не о лозунгах, а о внимании к повседневному опыту, телесности, заботе, памяти семьи и дома. Это создаёт особый тон.

Наконец, сама тема - «Рецепты разбитых сердец». В ней есть и отсылка к авиценновской легенде (исцеление пловом), и ясная метафора: искусство как практика лечения - людей, городов, травм и памяти. Поэтому здесь много проектов, где важны не «эффекты», а ритуалы: совместная готовка, стол, совместный труд, разговор.

Как увидели биеннале именно мы

Искусство по маршруту города. Инсталляции рассыпаны по старым кварталам - от ремесленных двориков до площадей. Вы идёте к «Пои-Калян» или гуляете вокруг «Ляби-Хауза», и вдруг попадаете на объект: звук, ткань, металл, керамика, свет. Это не «входной билет и белый зал», это квест-погружение, где каждую работу нужно «найти», увидеть в её естественной среде и прочитать вместе с пространством.

Коллаборации с ремеслом. Самый сильный эффект производят работы, где современная идея собирается руками местных мастеров. Например, серия из десятков «кастрюлек»/котлов как визуальный хор посуды - предметов заботы и совместной жизни; или текстильные инсталляции, вытканные в местных мастерских с использованием традиционных техник, но с сегментированной современной композицией. Ты ощущаешь не музейную дистанцию, а тепло материала и труд.

Гастрономическая программа. Тема еды - не украшение, а смысловой слой. В одном из пространств работает chef’s table: приглашённые шефы через блюда «переводят» язык города и выставки. Это не про «попробовать плов», это про ритуал стола как практику исцеления и памяти. Сидишь в исторической медресе, слышишь шум двора, чувствуешь запах специй, и понимаешь, что гастрономия здесь - продолжение разговора об искусстве.

Экскурсии с медиатором. Мы проходили ключевые локации не «с беглым комментарием», а с медиатором биеннале - и это меняет всё. Там, где турист видит «красиво/интересно», медиатор показывает, почему художник выбрал именно это место, как он работал с мастерами, какие тексты и смыслы подложены под форму. Биеннале становится читаемой: не набором картинок, а связным текстом.

Аудитория. Бухара в эти недели - очень интернациональна: вы слышите французский, английский, турецкий, персидский, русский. Это создаёт редкое ощущение причастности к мировому культурному календарю - прямо здесь, среди куполов и глиняных стен.

Почему нужно успеть до 20 ноября

1. Эфемерность. Часть объектов временная - это выставка, а не постоянная экспозиция. После закрытия многое уедет, а что-то будет разобрано.

2. Целостность опыта. Биеннале - это единое высказывание, построенное на ритме города и программе событий. Позже вы увидите Бухару, но не увидите эту структуру смысла: маршруты, гастро-форматы, медиаторские экскурсии, живую полифонию посетителей.

3. Возвращение Бухары в актуальную повестку. Для города это момент кульминации - историческая ткань подтянута, пространства приведены в порядок, есть энергия и внимание мира. Это «здесь и сейчас».

Узбекистан. Что? Как? И сколько?

Приветствую вас!

Хочу попросить совета у бывалых путешественников)

Есть желание в октябре полететь в Узбекистан по маршруту Ташкент - Самарканд - Бухара. Опыта в заграничных путешествиях не имею. Поэтому возникает ряд вопросов. Наверное один из основных - это сколько денег надо брать с собой при условии, что отели забронированы и оплачены? Вопрос такой возникает, потому что нужно брать доллары как я понял.

Ну и советы сколько дней определить на каждый город и как между ними добираться тоже приму с радостью. Про афросиаб знаю, но там рейсы рано утром, а время у них +2 часа от нашего.

Просто ли там оформить местную симку для интернета?

Продолжение поста «Как тесен мир»2

История написана и опубликована "на одном дыхании", за пару часов. Но теперь она всё время крутится в голове, всплывают новые подробности.

Наверное, самый неприятный момент того путешествия, это не авария, не вероятная потеря паспорта, а моменты полного бесправия.

Погранпереход, — переход по нейтральной земле, между двумя пограничными постами. Когда одну страну ты безвозвратно покинул по однократной визе, которую тебе уже закрыли, а на территорию второй тебя пока не пускают, но до этого нужно до неё дойти, зимой, пешком по дороге, в пустыне. Это совсем не тоже самое, что пройти пограничный контроль в уютном аэропорту по прилету.

Расстояние между двумя пограничными постами кажется маленьким только на карте. В реальности ты даже не понимаешь, сколько еще идти...

А ещё, если помните про паспорт, его ночью в пустыне проверял какой-то человек в форме... На непонятном КПП, на тёмной дороге, машину остановил человек в форме, проверил документы у водителя, светя фонариком. Потребовал мой паспорт. Взяв его в руки, молча пошёл в темноту. Пришлось идти за ним. В тёмном, плохо освещённом вагончике стоял стол, и кажется, один стул. Человек сел за стол, долго молча листал мой паспорт.

— У Вас вот тут не хватает печати, — наконец сказал он.

— Какой печати?

— Уполномоченных органов.

— Каких "Уполномоченных органов"?!

Он вздохнул, перевернул паспорт, держа за обложку двумя руками, и потряс:

— Странно, ничего не падает, — сказал он вопросительно.

Пришлось сделать так, чтобы что-то упало на стол, и паспорт сразу оказался у меня. Я продолжил путешествие, навстречу ночной аварии...

Как тесен мир2

Много лет назад я участвовал в одном крупном проекте в Туркменистане, побывал там раз пять, и в общей сложности, провёл в Ашхабаде, наверное, несколько месяцев. Если будет интерес, расскажу и про Ашхабад времён Туркменбаши.

Но эта история начинается за несколько месяцев до этого, и в другой стране.

Меня срочно вызвали на один из среднеазиатских объектов, который находился в Самаркандской области Узбекистана, и самым быстрым способом туда попасть, — долететь до Ташкента, а оттуда до Самарканда доехать на поезде. На вокзале, прямо перед отправлением, купил билет в последнее купе СВ (т.е. купе рассчитано на двух пассажиров) на ночной поезд. В те времена ещё не было скоростных поездов. В купе я оказался единственным пассажиром, второе место осталось свободным. Я порадовался, что поеду один, и спокойно высплюсь. Но сразу после отправления поезда постучался проводник, и завёл “левого” пассажира очень “кишлачного” вида, с джутовым мешком в качестве багажа — так проводники делали свой бизнес, сажая безбилетных, за наличные. Это мне категорически не понравилось. Я вышел вслед за проводником в коридор, и “включив серьёзное лицо”, “по секрету” сообщил ему, что я сотрудник МИДа, везу документы, и потому безбилетный бездокументный пассажир несовместим с поставленными задачами довезти важный груз до очень важных людей. Проводник извинился, вывел гражданина, но не прошло и 5 минут, как он вернулся с хорошо одетым русским мужчиной средних лет — “Я всё уладил. Вот, товарищ с билетом и паспортом, он из соседнего купе, согласился пересесть к Вам”. “Вот же с*ка изворотливая”, подумал я, наверное, тогда...

Я был примерно вдвое моложе своего нового попутчика, и мне было очень неудобно, что его из-за меня подняли с места, перетащили в другое купе. Я искренне попросил у него прощения. Он оказался спокойным, приветливым человеком, мы с ним попили чаю, легли спать, доехали до Самарканда и расстались, казалось, навсегда.

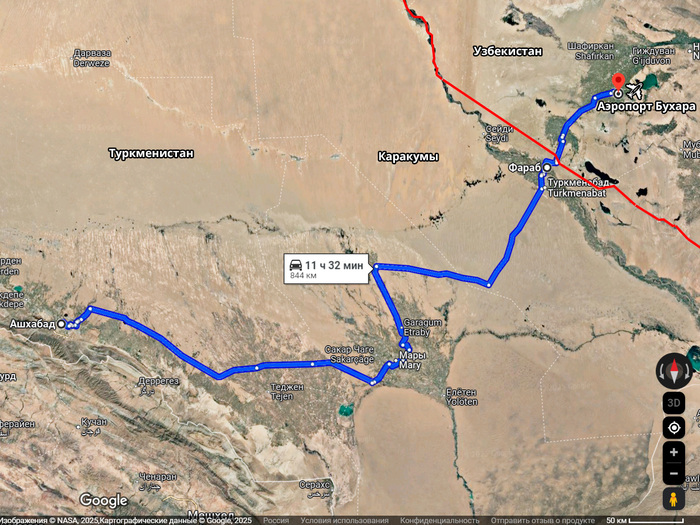

И вот, через несколько месяцев, я в командировке, застрял на объекте в Ашхабаде. 28 декабря мне звонит жена, и не просит, а требует, чтобы я встретил Новый год дома. Но тут оказалось, что Туркменские Авиалинии отменили все рейсы, и полёты возобновятся только после новогодних праздников. Я начал поиски обходных путей, и нашёл такой маршрут: днем 29 декабря выехать на такси из Ашхабада в Фараб, это 733 км через пустыню Каракумы, затем в пограничной зоне пересесть на местное такси, доехать до погранперехода Фараб, рано утром 30-го декабря пешком перейти границу, на другой стороне взять такси, вероятно, тоже с пересадкой доехать до международного аэропорта Бухары, купить билет на самолёт, и улететь домой. Всего-то.

Мой маршрут от Ашхабада до аэропорта Бухары. Время Google считает, конечно, без учета границы пешком и всех пересадок.

Такси взял на специальном "пятаке" междугородних такси — это была какая-то Toyota, переделанная из праворульной. Я пристегнулся, и глядя на меня, водитель тоже, наверное, впервые в жизни. Так и поехали, с задачей успеть к открытию погранперехода, завтра, в 7 утра.

Последняя часть пути до Фараба пролегает по пустыне Каракумы. Дорога местами проложена повыше, над песками, прямо через барханы, которые иногда всё же медленно её переходят. Для удержания песка по бокам дороги растут саксаулы — небольшие деревья с прочной древесиной. Ночью в пустыне пошёл то ли мелкий дождик, то ли снежок.

Монотонное мелькание деревьев, и плоский пейзаж пустыни усыпляют, я задремал. Проснулся от толчка в сторону, — на мокрой дороге машину на большой скорости начало вести юзом. Водитель мой тоже спал. Я его окликнул (это была ошибка, в следующий раз я это учёл, — был у меня в жизни ещё один уснувший водитель), но вместо работы педалью газа, он нажал на тормоз. Нас начало крутить — фары выхватывали то пустую в обе стороны дорогу, то деревья. Сколько раз нас крутануло, я не знаю, время для меня замедлилось, всё было отчетливо и очень медленно: я проверил, пристёгнут ли у меня ремень, пристёгнут ли водитель, посмотрел на свой паспорт, лежащий на торпеде (я его до этого предъявлял какому-то типу в форме, на каком-то непонятном посту), понял, что мне его уже не ухватить, и наверное, он сейчас улетит в песок, а я его не найду, и границу перейти не смогу… И тут нас выбросило с дороги. По моим ощущениям, летели мы долго, но наверное, в реальности это было не так. В ряду деревьев оказался промежуток, каким-то чудом мы вылетели точно в него, машина правым боком воткнулась в мягкий песок. Двигатель заглох. И мы оба, и машина целы, но выйти невозможно, — машина лежит на боку под углом, мою дверь не открыть, она упирается в песок. К тому же я помню про паспорт, которого на торпеде уже не видно — куда-то улетел.

И тут, наверху, на дороге, появились и начали останавливаться машины. Они ехали следом, — наверное, кто-то заметил, как мелькали наши фары перед аварией. Остановился контейнеровоз с прицепом. Нас зацепили к нему длинным тросом, еле вытянули, потому что дорога довольно узкая, машину тащило по песку низом, а не наверх. Но все закончилось хорошо, нас вытащили. И паспорт нашёлся — он перелетел через меня и весь салон, и оказался на задней полке, у заднего стекла.

Только вот беда, — я ж опаздываю, погранпереход работает не круглосуточно, там могут быть очереди, самолет из Бухары улетит по расписанию, а туда ещё нужно добраться. Пришлось обогнать всех наших спасителей, которые, наверное, крутили пальцем у виска — “вот идиоты, второй раз вытаскивать не будем!”.

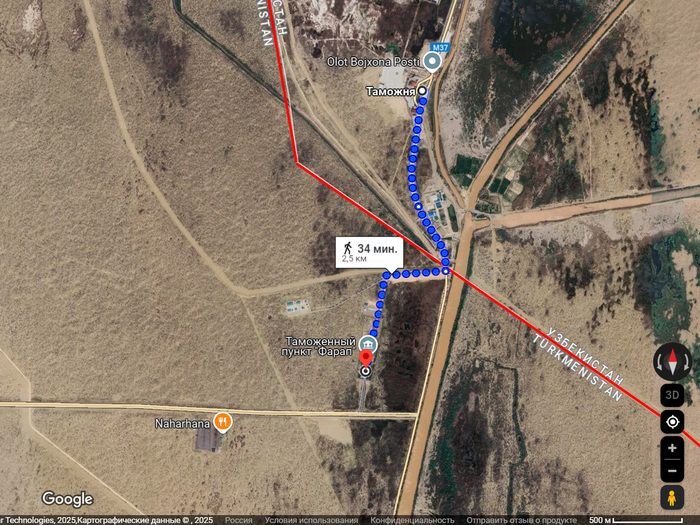

До погранперехода доехать на ашхабадской машине нельзя — в пограничной зоне пришлось пересесть на старенький местный “Москвич”. Туркменскую границу прошёл почти без происшествий, но позже, чем рассчитывал. Дальше полчаса пешком, 2,5 километра по нейтральной полосе. И снова задержка — у узбекских пограничников завтрак, граница временно не работает.

Наконец, после того, как пограничники хорошенько подкрепились и восстановили силы, после ожидания в очереди, и всех формальностей, я оказался на узбекской стороне. И новый квест — снова нужна машина. В этот момент кто-то окликнул меня по имени. Как же я был удивлён — это же тот самый пересаженный попутчик, из поезда! Живёт он где-то в Узбекистане, и сегодня ему из ОАЭ пригнали новенький Pajero, весь в плёнке. Вот он и приехал на границу, чтобы машину забрать на растаможку, а таможня — в соседнем здании от аэропорта Бухары! Он как раз туда, с таможенным сопровождением, едет. И с удовольствием меня до аэропорта подбросит! Какое же это было чудо! На переднее сиденье сел сотрудник таможни, мой знакомый за рулём, а я даже успел подремать сзади.

При подъезде к аэропорту было видно, как выруливает с ВПП только что прилетевший самолет. Так что успел я на него буквально в последние минуты регистрации. 30-го вечером был уже дома, Новый год встретил с семьёй. Чтобы в начале января улететь обратно, в Ашхабад, потому что объект сам себя не построит…

Прошло уже больше 20 лет. С годами из памяти стёрлось имя замечательного, доброго человека, но я по-прежнему ему признателен и благодарен.

Всем добра и хороших людей в нужную минуту!

UPD: Интересно, что эту историю минусуют. Поделитесь, пожалуйста, в комментарии, что Вам лично не понравилось?