Под силу ли ребенку с задержкой в развитии речи несколько языков?

Перед родителями детей с аутизмом, живущими за рубежом, встает большой вопрос: сохранять дома свой родной язык или отказаться от него в пользу языка страны проживания?

Лучший подарок к Новому году я получила не от Деда Мороза, а от моей дочки с аутизмом, семилетней Лизы.

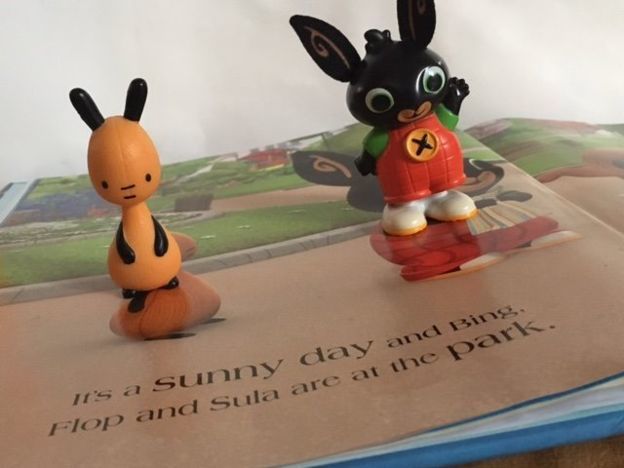

За пару дней до наступления 2017 года Лиза молча взяла меня за руку и повела в свою комнату. Она усадила меня рядом с собой перед журналом про зайчика Бинга и его друзей, с которым не расставалась уже больше месяца, и вдруг громко зачитала название рассказа: "Lunch. What Bing and Sula are having for lunch today" ("Что сегодня на обед у Бинга и Зулы").

Трясущимися от волнения руками я потянулась за телефоном - снять на видео момент, когда моя дочка впервые сама что-то прочитала. Именно прочитала, а не запомнила слово в слово, как обычно, после того, как я ей перечитала книгу в 110-й раз. Теперь же она от начала до конца все сделала сама и, что тоже бесценно, захотела этим поделиться.

Лиза читала рассказ медленно, пытаясь выговорить каждое слово и ожидая моего одобрения. На незнакомых словах спотыкалась и просила помочь.

Мы читали, и я думала о том, какие невероятные успехи сделала Лиза за последние три года, ведь до трех лет она не говорила в принципе, и в заключении педиатра было сказано "нет узнаваемых слов".

Лизина речь развивалась совершенно нетипичным образом. До года она упорно молчала, и только когда ходила (на цыпочках), она пищала очень тоненьким голоском, за что получила от своего папы прозвище "твиттер".

Ближе к полутора годам внезапно наметился прогресс. Каждый день, когда мы с Лизой гуляли по нашему любимому парку и кормили птиц на пруду, я бесконечно повторяла стишок:

Гуси-гуси! Га-га-га!

Есть хотите? Да-да-да!

В какой-то момент Лиза начала повторять: "Га-га-га, да-да-да", и я была уверена, что вот-вот она заговорит.

Но буквально через несколько недель у Лизы вызвала очень сильную реакцию с высокой температурой и сыпью прививка от кори, краснухи и париотита. В результате болезни Лиза сильно ослабла, долго не могла потом ходить и есть без помощи, а речь - то есть те самые "га-га-га" и "да-да-да" - пропала. Осталось опять только "чириканье".

При этом подчеркну, что я ни в коем случае не виню прививку в Лизином диагнозе и не спекулирую на тему связи прививок и аутизма. Как я сейчас понимаю, признаки аутизма у дочки были заметны еще в младенчестве.

Вслед за сестрой

"Как говорят корова и овечка?"

К счастью, вскоре у Лизы появилась сестра. Когда родилась Катя, Лизе был год и 9 месяцев. Казалось, что вместе с младшей сестренкой Лиза еще раз прошла многие фазы младенческого развития.

В два с половиной года у Лизы опять появилось что-то, напоминающее речь: она начала произносить специфические слоги, всегда в определенном порядке и с одной и той же интонацией. Выглядело это так:

"Да? Ба-ба! Аха-ха-ха!" - и так по кругу, пока не надоест.

Все-таки что-то большее, чем просто "чириканье".

Малышка Катя тем временем подрастала. Хотя у нее тоже была выявлена задержка речевого развития, ее проблемы не шли ни в какое сравнение с Лизиными.

В два года Катя уже неплохо могла изобразить звуки животных (с Лизой в двухлетнем возрасте я и мечтать не могла об этом). И вот, однажды случилось чудо.

Я даже знаю точную дату и время, 18 февраля 2013 года, 15:48, потому что тогда, как и несколько дней назад, я дрожащими руками схватила телефон и стала снимать видео. Когда девочки играли в комнате, и я в очередной раз стала спрашивать Катю, как говорит корова или овечка, мне внезапно ответила Лиза!

Звуки животных она сопровождала языком жестов, который мы осваивали к тому времени уже около года.

Пересматривая сейчас это эпохальное для нас видео, я замечаю, как рада Лиза показать, что она умеет говорить! Но при этом каждый звук требует от нее больших усилий, и через 30 секунд она уже отчаянно трет глаза - устала.

Дело с тех пор пошло на лад - Лизина речь очень-очень медленно, но развивалась, появлялись новые слова и просьбы. И даже - "ма-а" ("мама"), "па-а" ("папа) и "Ка-а" (Катя).

В четыре с половиной года - после рождения третьей сестры, других существенных изменений в постоянном окружении и начала школы - у Лизы произошел некоторый регресс, и она могла сказать только около 10 слов. Почти все - на русском языке.

На каком языке?

Перейти полностью на английский, чтобы не перегружать вторым языком?

Перед нами стоял вопрос, который волнует, наверное, практически всех родителей детей с аутизмом и проблемами развития речи, проживающих за рубежом: сохранять ли дома свой родной язык или отказаться от него в пользу языка страны проживания?

Проще говоря, нам надо было определиться - продолжать ли общаться с Лизой по-русски или перейти полностью на английский, чтобы облегчить ребенку задачу освоения речи и не перегружать вторым языком. Ведь ходила она в англоязычный садик и занималась с англоязычными логопедами.

Я знаю семьи, в которых родители приняли решение говорить с ребенком только на английском и не жалеют об этом. Так, мама Лизиного одноклассника рассказала мне, что как только они перестали общаться с сыном на родном арабском языке, у него сразу же наметился прогресс в речи, потому что ему стало значительно проще понимать окружающих, и он охотнее занимался с англоязычными специалистами.

Честно говоря, я не представляю, как бы я могла говорить со своим ребенком на иностранном для меня языке, отказаться от замечательных книг на русском, которые Лиза очень любила, значительно затруднить дочке общение с родными из России.

Даже сейчас, когда моих троих детей приглашают в гости их англоязычные друзья, я все равно говорю с дочками по-русски, но при этом все свои комментарии сразу же перевожу на английский для окружающих.

К счастью, наши специалисты по развитию речи поддерживали мое желание говорить с дочкой по-русски. По их мнению, Лизины проблемы никак не связаны с наличием нескольких языков, и если наметится прогресс в одном языке, дела пойдут на лад и со вторым. Логопеды уверяли меня, что у дочки есть шансы стать билингвом.

Доходило до того, что на логопедические занятия и обследования для Лизы специально приглашали переводчика - чтобы оценить, насколько она понимает не только родителей, но и других носителей русского языка.

Кстати, оказалось, что в четыре года русский Лиза понимала на порядок лучше, чем английский. Понимание речи на родном для ее семьи языке запаздывало у Лизы только на год, тогда как а на английском - на два с половиной (при этом уровень разговорного языка по-прежнему был такой, как у годовалого младенца).

Два языка при аутизме

С Лизой всегда были и остаются ее помощники-картинки

Недавно у меня был интересный разговор с бывшей одноклассницей Юлей, которая сейчас живет в США и работает логопедом-дефектологом с детьми с аутизмом. Она тоже считает, что не стоит отказываться от родного языка, и что в Штатах таким детям стараются подобрать специалистов на языке их семьи.

"Как правило, если у ребенка есть программа на родном языке, а затем вводится второй язык, то второй язык автоматически встает на уровень первого", - рассказала моя одноклассница-логопед.

Она объяснила, что дети очень быстро учатся переключаться с одного языка на другой, и это очень полезно для мозга, так как идет тренировка синапсов.

"А потом, в определенном возрасте, дети все равно все сами переходят на английский, как бы ты не старалась говорить с ними на русском. У всех наших русскоязычных детей такая история", - подытожила свою мини-лекцию Юля.

Я не очень переживала по поводу того, что Лиза поначалу может не понимать воспитателей и учителей, потому что с ней всегда были - и остаются - ее помощники: наглядное визуальное расписание и язык жестов.

Кстати, думаю, что картинки для расписания на день, а также карточки ПЕКС, которые Лиза долго использовала (и до сих пор иногда использует) вместо речи, помогли ей в итоге быстрее выучить английский.

Память у дочки великолепная, и она быстро запомнила, что картинку, про которую мама говорит "яблоко", в школе надо называть "apple"; cимвол "я хочу" в школе будет звучать как "I want", и так с доброй сотней карточек.

И все же первый год в школе дался Лизе тяжело. Общаться с помощью слов у нее не получалось, а если она и пыталась что-то сказать, учителя не понимали ее неразборчивую речь.

Но уже через год произошел долгожданный прорыв. Помню, как меня встретила ассистент учителя из дочкиного класса и радостно сказала: "Я привыкла к особенностям Лизиного произношения и теперь хорошо ее понимаю!"

До сих пор Лизиным доминирующим языком остается русский (и большую часть ее речи, как я писала в одном из предыдущих блогов, составляют эхолалии), но английский действительно начал подтягиваться. Кроме того, Лиза теперь хочет быть понятой и старается говорить медленнее и разборчивее.

В своем классе Лиза до сих пор не самый большой говорун, но удивительным образом во время новогоднего спектакля она единственная не забыла свои слова и спасла честь одноклассников, громко объявив: "Build a snowman!" ("лепи снеговика").

И вот теперь Лиза всерьез взялась за чтение. И она может не только читать про себя и по просьбе показывать пальцем знакомые слова, но и делать это вслух!

В отличие от разговорного языка, в чтении у дочки безусловно доминирует английский. Лиза очень сосредоточенно смотрит мультфильмы с субтитрами про своего любимого зайчика и буквально "фотографирует" в памяти слова целиком. Она так потом и читает - не по слогам, а сразу словами.

Я, не веря такому счастью, покупаю для Лизы новые книжки из серии, и она с листа зачитывает мне предложения. Лизина учительница в школе тоже танцует от радости: "Лиза так хорошо идет вперед, это так здорово!", - написала она мне на прошлой неделе по электронной почте.

Интересно будет посмотреть, сбудется ли пророчество моей одноклассницы-логопеда, и к 10 годам Лиза полностью перейдет на английский? А может, к этому времени она заинтересуется еще и чтением на русском? Поживем-увидим. Я уверена в одном: мы идем верным путем, и впереди еще много приятных сюрпризов, не только к Новому году.

Источник