Ответ FrancescaN в «Первая россиянка поднявшаяся на все 14 высочайших гор Земли»29

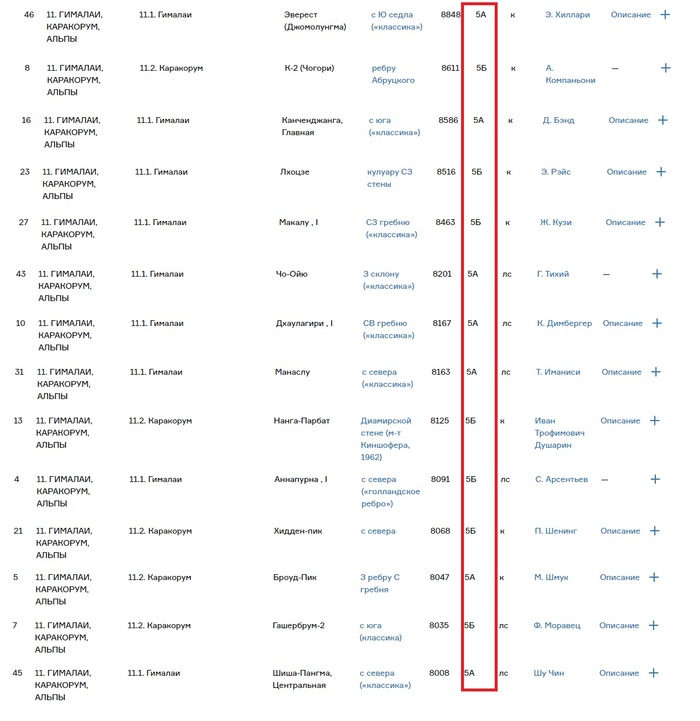

Господа, восторгающиеся Алиной, есть ведь объективное мерило сложности восхождений. И это не проценты смертности с википедии если что. Приведу все 14 восьмитысячников из классификатора ФАР. Сомневающиеся могут посмотреть самостоятельно https://www.alpfederation.ru/mountains/by-region . Все они 5А-5Б, и у всех классификация только за высоту. Среди них нет ни одной шестерки. Смотрим в разрядные требования по альпинизму:

I разряд

мужчины: 2/5А* и 1/4Б и 1/4Б** и 1/4А и 1/4А** и 1/3Б*** (или 1/3А***)

женщины: 2/5А* и 2/4А и 2/4Б и 1/3Б*** (или 1/3А***)

КМС

мужчины: 1/6А и 2/5Б* и 1/5А**

женщины: 2/5Б*

Таким образом ультра-дорогой "экстремальный отдых" Алины соответствует женскому КМС и даже не дотягивает до КМС мужского. Для МС, который в масштабах страны является тоже достаточно массовым званием, уже надо шестерки ходить, даже женщинам. И таких женщин в России немало, но про них не орут на пикабу. Вот отсюда и хейт от спортсменов. Представьте себе бегунью, выполнившую женский КМС (причем выполнившую этот КМС даже не самостоятельно), но с которой носятся на всю страну будто она совершила невероятный и невиданный подвиг. Выглядело бы это довольно нелепо? Ну и тут та же ситуация.