У него был план: после 50 переехать из России в деревню в Европе, купить дом и наслаждаться жизнью. Что из этого вышло?

Вообще в сети много "душещипательных историй" о том, как эмигранты со всего СНГ приезжают в Европу и еле-еле сводят концы с концами. Берутся за любую работу, просто чтобы элементарно прокормить семью. И чаще у нас рассказывают и показывают истории о том, что человек вынуждено или не от большого ума рванул за лучшей жизнью за кордон. У многих эти факты сразу отбивают охоту. А вот историй успеха поменьше, но все же есть. Правда те самые успешные, напоказ свою жизнь демонстрировать не спешат. Не из-за страха, просто нет нужды. У них и так все нормально, зачем привлекать лишнее внимание? Поэтому интересно взглянуть на то, как люди, у которых есть деньги, переезжают за границу, и затем рассказывают свои впечатления.

Вот попалась хорошая история, где человек по расчету уехал в Европу в деревню, там купил дом, и спустя несколько лет делится впечатлениями.

В России у него была небольшая фирма. Деньги приносила стабильные, выше среднего. На жизнь вполне хватало. И чтобы еду хорошую кушать, и в отпуск ездить и не бедствовать. Капитал в свое время он скопил на торговле машинами. Покупал в Германии и Прибалтике, а продавал у нас.

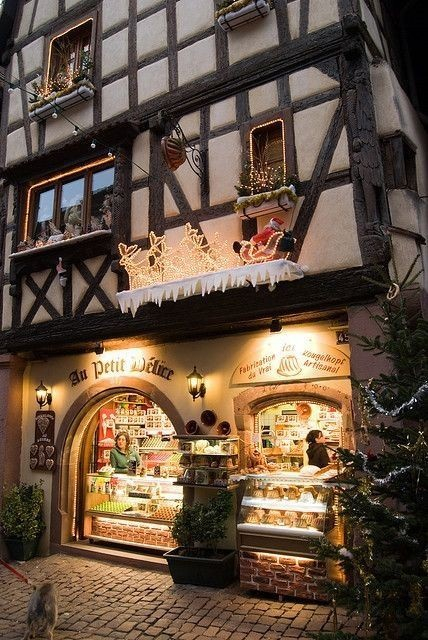

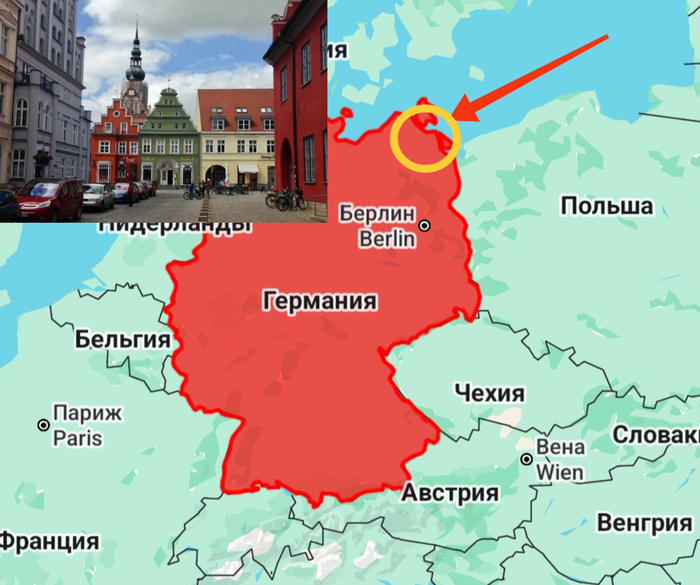

Пять лет назад, как и хотел, купил дом на границе Словении и Италии, оформил ВНЖ, перевел деньги, собрал двух собак, жену, пожитки и рванул навстречу мечте.

Про Россию ничего плохого не говорил, дом и фирму здесь оставил. Кстати, очень разумный шаг. Многие просто продают все в ноль и укатывают, не оставляя запасного аэродрома. Стоимость новой недвижимости в деревне составила кровных 250 тыс.евро, машина что-то в районе 20 тысяч евро, организация переезда и вспомогательные расходы ещё на 10 тысяч.

Когда эйфория от переезда спала, начал делиться наблюдениями.

Поскольку денег хватает, то бытовые вещи нервных клеток не отнимают.

Из плюсов:

мягкий климат

дешевизна передвижения (сел на машину и поехал в любую точку Европы);

неплохое качество еды. Если есть деньги, то вполне можно хорошо питаться;

безопасность

Последний пункт пусть не удивляет. Цена за дом немалая, поэтому район можно выбрать с нормальными соседями. Основная масса мигрантов ломится же в города, вот там небезопасно.

В принципе, если не считать стоимости дома, то по деньгам плюс/минус, как в России, если привык жить выше среднего.

Можно и кофеек на террасе попивать, и рыбой со свежими овощами себя регулярно баловать, и в Венецию с зимней Швейцарией постоянно выбираться.

Это все сошлось с его ожиданиями.

А вот трудности пришли откуда не ждали. В качестве туриста таких проблем в принципе не ощущалось и окунуться с головой пришлось только в качестве постоянного жителя.

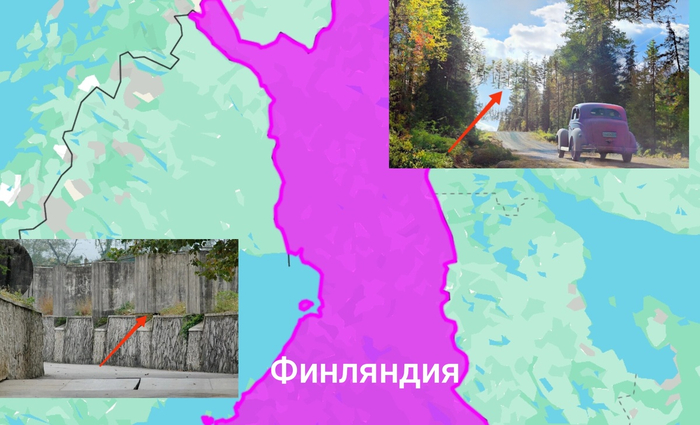

Первая проблема - это "замкнутая клетка". Евросоюз с виду только такой весь открытый, но если хочешь ВНЖ и ежели претендуешь на его регулярное продление, то будь добр сиди в нем безвылазно. В зависимости от страны, нельзя выезжать от года до двух. Перемещаться разрешается только внутри. И даже если есть денежки на полеты в Америки, Лондоны и Японии, то придется на время с этим распрощаться, ибо отсиди подожди положенный новогражданам срок.

Вторая проблема - это отсутствие сервиса. Нет, речь не про ресторан, а про желание что-нибудь заказать в быстро доставке. Или, к примеру, в воскресенье сходить в магазин. С понедельника по субботу покупай что хочешь, но только с 9-18. В сытой Европе вне этого срока ничего не работает. Не успел - сиди на своей веранде и вздыхай всухомятку. И никого здесь не волнует, что у тебя есть деньги и ты хочешь их потратить на благо экономике. Это тебе не Россия, где будут развозить пиццу, суши, блины с рыбой, горячий шашлык и другие вкусности до позднего вечера. Смотри на закат голодняком. Не успел - значит не успел.

Третья проблема - это, как ни странно, деньги. В ЕС так всё устроено, что если у тебя есть деньги, то будь любезен расскажи-ка, где ты их взял.

Отчитываться придётся регулярно, как проказнику в детском садике. И если у тебя их больше, чем в среднем у других, то система налогов, сборов, сертификаций и других "прелестей" свободной Европы, у тебя их непременно заберёт. Можешь не сомневаться. Хоть в виде налога, хоть в виде утиль сбора за любую "не зелёную" продукцию, хоть в виде пошлины. Брюсселю нужнее, а то вдруг вновь прибывшие жители Африки без пособий останутся.

Живёшь среди других - получай как все. Даже если ты их заработал большим трудом. Большой европейский "уравниватель" своё дело знает.

И да, никаких тебе современных интернет банкингов и маркетплейсов. Ножками в банк и магазин. И топай очень тихо, а то соседи вызовут полицию. Не жизнь, а малина.

Это не про то, что там все плохо или хорошо, а про то, что в каждой системе есть свои плюсы и жирные минусы. Вопрос целеполагания. За райский сад и комфортную жизнь нужно платить. Жизнь будет не плохая, сытая, но не дешёвая. И самое интересное, что где-нибудь в Норвегии или Швеции, какой-нибудь преступник будет жить не с сильно худшим уровнем комфорта, чем ты на своей террасе с бокальчиком игристого. У вас у обоих будет интернет и неплохой вид из окна. Только ты всю жизнь пахал, чтобы себе заработать к 50 на домик в Европе, а он просто грабил магазины и дома. Но теперь вы оба европейцы. Вы оба живёте в Европе - светлой, местами чистой и временами приветливой.

И понимая все это, невольно возвращаешься к мысли, что свой любимый домик в Подмосковье куда ближе и теплее, чем вот это всё. Может ну его и домой? Вот такие у него мысли. Пока думает.

Большое спасибо за внимание. Дорогие друзья, приглашаем заглянуть в наш телеграм и VK. А ещё, если кому интересно, у нас есть канал по подписке телеграм+, где собраны интересные статьи, которые никогда не попадут в открытый доступ.

Всем добра.