Прогулка по Крыму 1962 года

Всем привет, друзья!

Приглашаю вас на историческую прогулку по полуострову Крым. Сегодня мы перенесёмся в 1962 год и вспомним, каким был тот год. Но для начала - давайте вспомним его основные события!

Карибский кризис

Октябрь 1962 – пик напряжения между СССР и США, когда мир оказался в одном шаге от ядерной войны.

Советский Союз разместил ракеты на Кубе, США устроили морскую блокаду. В итоге — ракеты убрали, а Хрущёв и Кеннеди договорились, но все изрядно понервничали. Это был самый острый момент Холодной войны

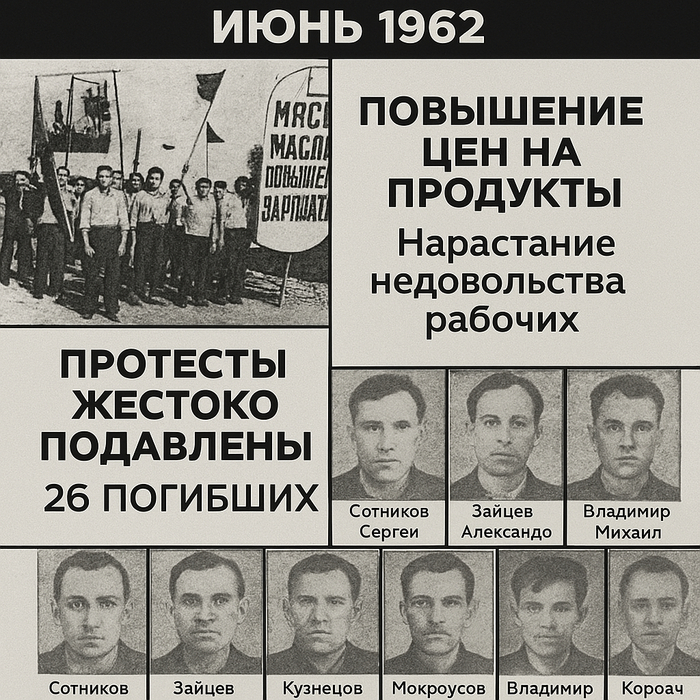

Новочеркасский расстрел

3 Июня 1962 года – трагедия, о которой долго молчали.

В городе Новочеркасске рабочие электровозостроительного завода вышли на протест из-за повышения цен и снижения зарплат. Власти подавили выступление силой: по официальным данным, погибло 26 человек. Долгое время информация об этом была засекречена.

Майя Плисецкая покоряет Америку

Осенью 1962 года Майя Плисецкая – звезда Большого театра и живая легенда балета — отправилась с труппой на турне по США. Это был не просто гастрольный тур, а настоящий дипломатический манёвр на пуантах.

6 сентября 1962 года гастроли открылись спектаклем «Лебединое озеро» в «Метрополитенопера». Американская пресса называла Плисецкую «новой королевой русского балета». Публика была в восторге: “Ураган грации”, “гений сцены”, “русское чудо” — так о ней писали местные СМИ.

А мы отправляемся на прогулку по Крыму 1962 года!

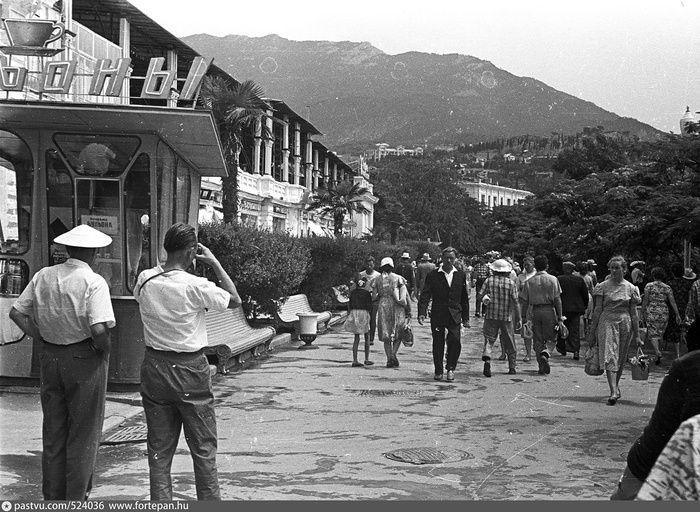

Для начала перенесёмся в главный курорт Крыма - солнечную Ялту. И, конечно же, прогуляемся по её набережной.

В Ялте в то время уже были троллейбусы (они появились год назад), а вот трамваев не было. За трамваями отправляемся в город Евпатория и посмотрим на остановку трамвая у Курзала.

Волейбол на пляже около Симферопольского водохранилища.

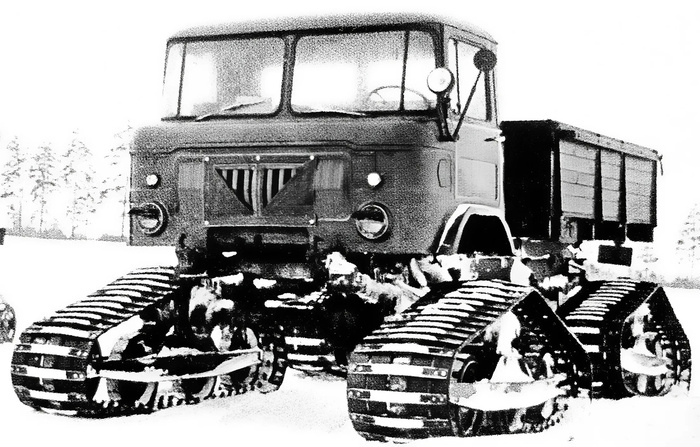

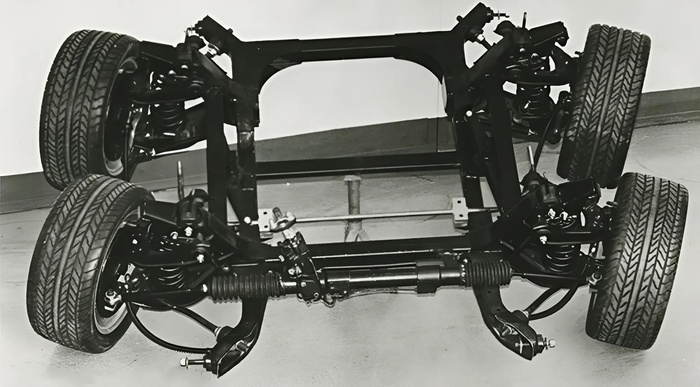

Бывало и такое! Грузовой троллейвоз ДТУ-10 на шасси КрАЗ-219 в Ялте. Потрясающий агрегат.

Очень атмосферный снимок города Феодосия. На фото - вид на старый город со стороны улицы Семашко.

Крымской шипучки не желаете? Фото сделано рядом с набережной Ялты.

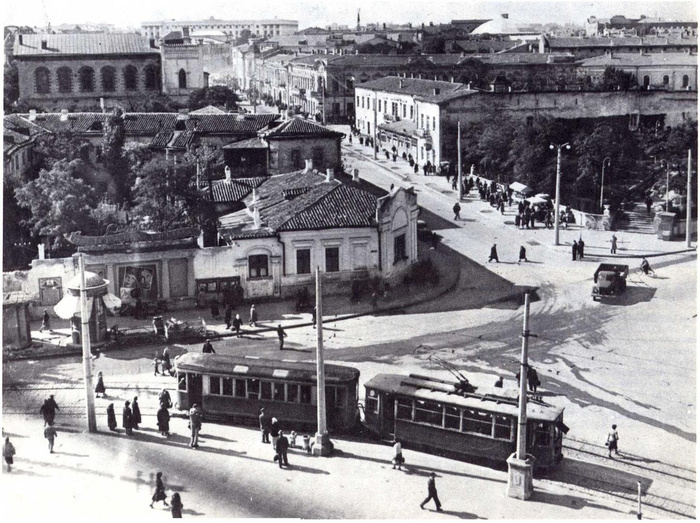

Вид на Советскую площадь города Симферополь. Трамваи по столице Крыма ещё бегают.

Магазин "Радио-музыка" в городе Евпатория. Представьте себе, как раньше трудно было добыть себе контент (хотя и слова такого раньше не было) – надо было куда-то идти, покупать пластинки, покупать устройства. А сейчас телефон - и всё есть. Магия.

ГАЗ-21 "Волга" на АЗС, что на Южнобережном шоссе неподалёку от посёлка Виноградное.

Евпаторийский вертолёт "Аэрофлот". Интересно, как сложилась судьба у мальчика? По самым скромным подсчетам ему сейчас примерно 70 лет.

Главный городской пляж города Феодосия. В Крыму - жаркий сезон.

В 1962 году в Крыму снимали знаменитый советский фильм "3+2". Я, кстати, несколько лет назад делал разбор этого фильма и отснял большинство мест, где он снимался. Если хотите посмотреть разбор - ссылку на него оставлю под этим постом. Ну а этот кадр был снят около автовокзала в городе Алушта.

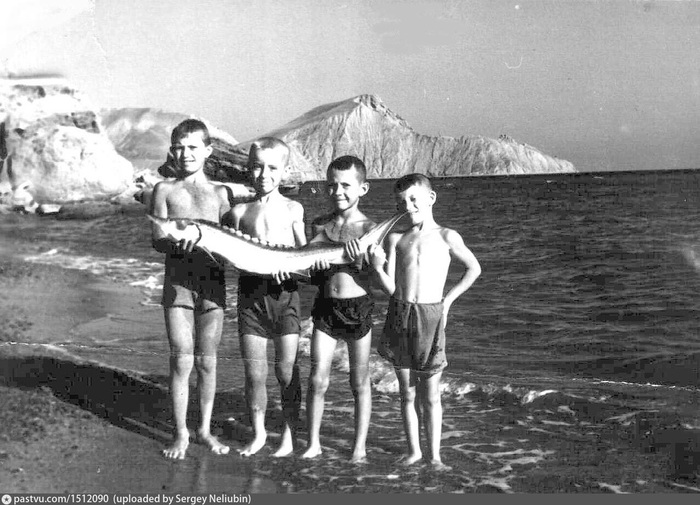

За Первым мысом бухты Провато рядом с посёлком Орджоникидзе пацаны поймали здоровенного осётра! Хороший улов.

Как мы помним, троллейбусы до Ялты ходят уже год. Но вот втиснуться в них в городе Алушта - задача не из лёгких.

Ну и напоследок - давайте посмотрим на Крым в межсезонье. На фото улица Карла Либнехта в Феодосии.