Forbes, ссылаясь на сервис занятости Ventra Go! выдал дивное:

В Форбсе опубликовали результаты опроса о восприятии критики на работе. Опрос проводил сервис занятости Ventra Go! среди представителей всех возрастных категорий.

Оказалось, что терпимее всех относятся к критике миллениалы: почти 53% опрошенных спокойно её примут, если она обоснована, и используют её как трамплин для развития. А вот 56% зумеров приравнивают повторяющуюся критику к проявлению личной неприязни, сразу хотят выяснять отношения, а если не получается – готовы тут же начать искать новую работу.

Тут бы спросить: «?!!», но мы совсем не удивились, когда это прочитали. У Амивео на данную тему есть свои наблюдения. Некоторые поджигают даже наши огнеупорные стулья…

Есть у нас очень любимый и крутой заказчик – IT-компания, которая разрабатывает крупные, сложные, важные проекты для нашей страны и для дружественных соседних. У этой компании много молодых и правда крутых айтишников.

Гордятся ли эти айтишники, что работают в классной компании, делают сложные и важные проекты? Ну, иногда гордятся, но очень легко переходят в другое состояние. Они много, со вкусом, с расстановкой страдают.

Потому что их жизнь всё время чем-то осложняется. Например, вы представляете, существуют государственные регуляторы IT-безопасности, которые безостановочно создают какие-то, понимаешь ли, регламенты. И регламенты нужно соблюдать. Зеточки воспринимают этот факт как личное стремление регулятора усложнить жизнь милым айтишным котикам.

То есть с их точки зрения регламенты появляются не потому, что регуляторы кой-чего соображают в безопасности. Не потому что вы, господа, создаёте критически важный софт для страны и даже не для одной, и безопасность тут очень важна. Нет, по версии зеточек дело в том, что регулятор хочет делать котикам нервы и сложности!

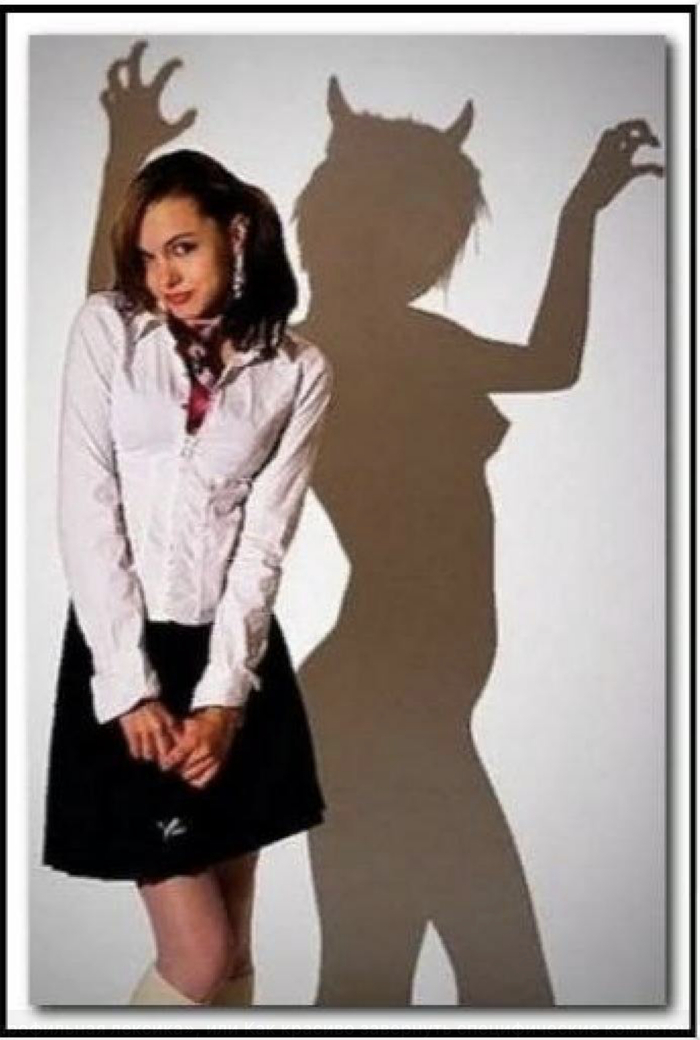

А если заказчик находит в софте баги, зеточки-айтишники возмущаются так, будто не они эти баги создали. У айтишных котиков что-то с настройками драйвера звука: клиент говорит: «Здесь вот такой баг», а котик слышит: «Вы тупые непрофессионалы, я вас не люблю и больше никогда не буду уважать».

Казалось бы: ну, баг в софте, бывает. Это случается не потому, что клиент не ценит программистов и не потому, что злые инопланетяне прилетели и баг подсадили. Баги иногда проскакивают в любом проекте, это как с прививками: какую прекрасную вакцину не вколите, а всегда есть риск, что вёрткая вирусня проскочит. Что тогда делать? Вирусню победить, баг исправить. Всё, больше ничего с этой ситуацией делать не нужно.

Но нет, такой подход не про зумеров. Если их не хвалят по три раза в день, не выдают отраслевые награды, не целуют в макушку, а предъявляют к ним какие-то требования или указывают на небезупречность работы – всё, абзац. Они немедленно становятся демотивированными, сворачиваются эмбриончиками, наматывают сопли на кулак и начинают затяжные выступления хора ущемленцев с народной песней «Я страдала-страданула».

Нас, как людей другого поколения, другого мира, просто ступорят эти нежные котята, умирающие на ровном месте. Для нас в ответ на трудности нормально ударить себя пяткой в грудь и всё разрулить так, чтоб лес стонал, деревья гнулись! А когда слышишь вселенский плач и вой на ровном месте – вот так и тянет взять дубину, бить людей по жопам и кричать «Да что с вами не так?»

Пожалуйста, если вы вдруг узнали себя в описании стродающих айтишников – очнитесь в реальность немного! В требованиях «сверху», как и в проблемах, которые нужно решать, нет ничьих желаний доставить вам неудобства или сказать, что вы плохой специалист.

Страдать, негодовать и чувствовать себя ущемлённым – глупая и деструктивная реакция. В жизни ведь случаются ситуации пострашнее, чем необходимость соблюдать условия регулятора или исправлять ошибки в своей работе! Из жизненной ситуации не уволишься!

Правильная реакция жизнеспособного человека на трудности такая: «Фигня случилась? Фигня случается! Сейчас я всё исправлю, потому что я – крутой специалист, и кто же, если не я!»