Ночь за окном — густая, как остывшая смола, она душит город в своих беззвёздных объятиях. В моём ломбарде пахнет пылью, чужим отчаянием и слабым запахом озона — так пахнет моя машина после работы. Дверной колокольчик не звенит. Он стонет, будто ему больно впускать очередного бедолагу.

Сегодняшний клиент — дёрганый мужик лет сорока. Дешёвый костюм, синяки под глазами, пахнет кофе и страхом. Загнанная крыса, пришедшая продать свой хвост. Он кладёт на отполированную стойку свои трясущиеся руки, оставляя влажные отпечатки.

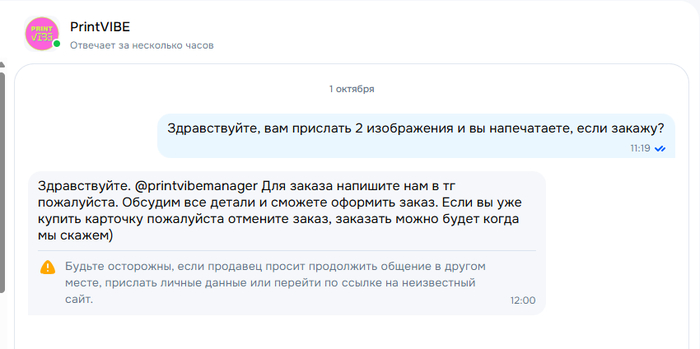

— Я слышал... вы покупаете... особенные вещи, — его голос ломается.

— Я покупаю то, что имеет настоящую цену, — отвечаю я, не поднимая глаз. — А не тот хлам, что вы носите на пальцах. Что у тебя?

— Воспоминание, — шепчет он. — Самое лучшее.

— Лучшее не продают, — усмехаюсь я. — Лучшее — это якорь, который держит на плаву. Ты пришёл продать то, что причиняет тебе самую сильную боль. Выкладывай.

Он закрывает глаза. На виске пульсирует жилка.

— Рождение моего сына. Первый день. Когда я взял его на руки.

Я замираю. Это винтаж. Чистый, неразбавленный концентрат счастья. Такое приносят редко, потому что такие воспоминания оставляют самые глубокие шрамы, когда жизнь идёт наперекосяк. Такое стоит дорого.

— У меня долги. Большие. Если я не отдам... — он не договаривает. Я и так знаю. — Это последнее. За это... за это ведь можно получить много?

— За это можно получить всё, — говорю я. — И потерять ещё больше. Готов?

Я достаю машину — старый, похожий на шлем из парикмахерской 60-х, аппарат с пучком жирных, потрескавшихся проводов. Он садится в кресло, обитое вытертым бархатом. Я прикладываю медные пластины к его вискам. Металл холодный, неестественно холодный, он будто высасывает тепло и мысли.

— Думай об этом. Не отпускай. Вспомни всё. Запах. Звук. Ощущение на коже.

Аппарат издаёт низкий, вибрирующий гул. Комнату наполняет запах озона и... детской присыпки.

Я не смотрю кино. Я — это он.

Больничный коридор, запах хлорки и стерильности, дикий, животный страх. А потом — крик. Тонкий, пронзительный. Крик новой жизни.

Дверь открывается. Медсестра. «Поздравляю, папаша».

И вот он у меня на руках. Маленький, сморщенный комок в казённой пелёнке. Он тёплый, пахнет молоком и вечностью. Он открывает мутные, ещё ничего не видящие глаза и смотрит прямо в меня.

Мир исчезает. Нет долгов, нет проблем. Есть только этот крошечный палец, который судорожно сжимает мой. Есть эта беззащитная, живая тяжесть.

И я чувствую, как внутри меня что-то лопнуло. Плотина из цинизма и усталости, которую я строил всю жизнь. Её прорвало, и меня затопило любовью. Чистой, иррациональной, всепоглощающей. Я смотрю на него, и по моим щекам текут слёзы. Впервые за двадцать лет. Я смеюсь сквозь слёзы. Смехом, который рвётся прямо из души. Это не счастье. Это смысл.

Мужик в кресле сидит с абсолютно пустыми глазами. Как будто из них вынули лампочки. Он смотрит на свои руки, будто видит их впервые.

— Сделка совершена, — говорю я, отсоединяя провода.

— Я... что-то забыл? — его голос ровный, безэмоциональный.

— Ты забыл то, за что платил.

Я отсчитываю толстую пачку купюр. Он смотрит на деньги без интереса. Как на сухие листья.

— Спасибо, — говорит он. — Наверное.

Он берёт деньги и уходит. Дверной колокольчик стонет ему в спину.

Я остаюсь один. Чужое воспоминание горит внутри меня, как украденный огонь. Я подхожу к зеркалу и вижу на своём лице отражение его улыбки. Слышу в голове эхо его смеха.

Я закрываю глаза, и по моей щеке катится слеза. Не моя. Чужая. Но такая, сука, настоящая.

Открываю бухгалтерскую книгу.

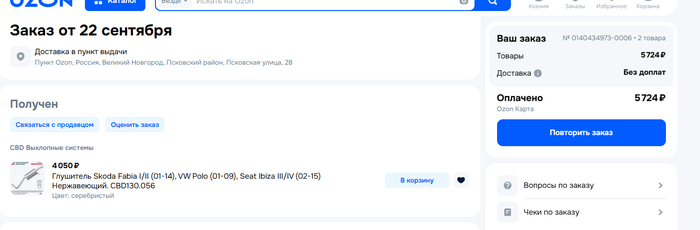

«Лот #1. Продана Радость. Цена: 300 000 рублей. Состояние: идеальное».

«Побочный эффект: клиент больше никогда не сможет понять, почему плачет его собственный ребёнок. Он будет слышать звук, но не будет чувствовать ничего. Абсолютно ничего».