Медоеды! Медоеды? Гепардята?!

Окраска детёнышей гепардов напоминает медоедов. Авось какой-нибудь из хищников не захочет связываться с главными отморозками Африки

"Сумма технологии" С. Лем / Пересказ основных идей / Глава 2 (продолжение)

Пересказ основных идей книги "Сумма технологий" Станислава Лема с англоязычного издания 2013 года. В этой серии продолжение второй главы - Две эволюции.

Тема: Сравнение явления мимикрии в биологической эволюции и техноэволюции, а также влияние непрактичных факторов и моды на развитие живых организмов и технологических продуктов.

Стиль изложения: Обучающий

Количество фрагментов: 9

Перевод с английского, пересказ и описания иллюстраций созданы моделью: deepseek-3.1

Иллюстрации созданы моделью: FLUX

Дата создания: 06-10-2025

Первая часть

Фрагмент 1

Этот фрагмент сравнивает два типа эволюции — биологическую (в природе) и техническую (в мире технологий). Автор показывает, что на их развитие влияют не только практичные, но и «непрактичные» факторы, например, мода. А также указывает на ключевое различие между ними.

Ключевые идеи

1. Влияние моды и непрактичных факторов И в природе, и в технике форма объектов далеко не всегда диктуется только практичностью. Часто на это влияет «мода».

В биологии: Это «сексуальная мода». Например, распределение жировой ткани у людей или черты лица, которые считаются привлекательными. Эта «мода» меняется очень медленно.

В технике: Это коммерческая или технологическая мода. Форма товаров часто копирует что-то популярное, даже если в этом нет прямой необходимости. Классический пример — дизайн предметов (ручек, ламп, пишущих машинок) в XX веке, который имитировал обтекаемые формы самолетов и ракет, чтобы казаться «современным».

2. Явление мимикрии в обеих эволюциях Мимикрия — это когда один вид имитирует внешний вид другого для своей выгоды.

В биологии: Безобидные насекомые имитируют ядовитых, чтобы хищники их боялись. Некоторые бабочки имеют на крыльях узоры, похожие на глаза кошки, чтобы отпугивать врагов.

В технике: В XIX веке металлические изделия (ограждения, фонари, даже части локомотивов) часто делали в виде листьев и цветов. Сегодня техника имитирует футуристичный аэродинамический дизайн. Но в технике такая мимикрия часто продиктована не реальной необходимостью, а влиянием «главных» технологий на «второстепенные» и модными тенденциями.

3. Главное различие: движущая сила и мораль Это фундаментальное отличие между двумя процессами.

Биоэволюция — это аморальный и бесцельный процесс, движимый природой («причинной необходимостью» и «случайностью»). Его происхождение (зарождение жизни) до сих пор является огромной загадкой для науки.

Техноэволюция — это процесс, управляемый человеком. Он не существует без нас («достигает полноты бытия, будучи дополненной человечеством»). А поскольку им управляет человек, этот процесс несет в себе моральную ответственность и создает как возможности, так и опасности.

Практический вывод

Сравнивая биологическую и техническую эволюцию, мы понимаем, что развитие технологий — это не холодный и чисто рациональный процесс. На него сильно влияют иррациональные факторы: мода, подражание, культурные тренды. Но, в отличие от слепой эволюции природы, за развитие технологий и его последствия несем ответственность мы сами.

Фрагмент 2

Почему жизнь не могла возникнуть случайно

Этот фрагмент объясняет, почему теория случайного возникновения жизни не выдерживает научной проверки, и предлагает альтернативный взгляд.

Проблема теории случайности

Автор показывает, что математически вероятность случайного возникновения жизни практически нулевая. Даже если бы вся Земля была заполнена белковым раствором, а её радиус был в пять раз больше, этого всё равно не хватило бы для случайного образования специализированных ферментов, необходимых для жизни.

Количество возможных вариантов ферментов больше, чем количество звёзд во Вселенной. Если бы белки ждали своего случайного возникновения, это заняло бы целую вечность.

Почему теория всё ещё популярна

Учёные принимают эту маловероятную теорию не потому, что верят в её истинность, а потому что мы существуем — и это кажется доказательством, что такое возможно. Но автор указывает: хотя 2-4 миллиарда лет достаточно для эволюции вида, этого времени недостаточно для случайного образования живой клетки.

Новый подход: не случайность, а закономерность

Автор предлагает другой взгляд: возникновение жизни — это не "выигрыш в космической лотерее", а проявление законов самоорганизации в сложных системах.

Жизнь возникает как необходимое состояние динамического равновесия в системах с множеством элементов. Это не уникальное событие, а типичный процесс гомеостатической организации, распространённый во Вселенной.

Ключевое отличие биологической и технологической эволюции

Биологическая эволюция:

Слепой процесс проб и ошибок

Не имеет долгосрочного плана

Не может предвидеть будущие потребности

Технологическая эволюция:

Целенаправленный процесс

Управляется замыслом человека

Имеет стратегическое видение

Практический вывод: Сложные системы (включая жизнь) возникают не случайно, а по определённым законам самоорганизации. Понимание этих законов помогает нам создавать сложные технологические системы, не полагаясь на слепую случайность.

Фрагмент 3

Сравнение биологической и технической эволюции

Этот фрагмент сравнивает, как развиваются живые организмы и технологии, и объясняет, почему природа в этом пока превосходит человека.

Ключевые различия в подходах

Биологическая эволюция с самого начала заложила в первые клетки огромный потенциал. Она использовала ограниченный набор «стройматериалов» — теплую воду, простые элементы и белки древних океанов, — но смогла создать невероятно универсальные и пластичные формы жизни. Все современные сложные механизмы — от размножения до работы нервной системы — были уже заложены в тех первых микроскопических организмах.

Техническая эволюция действует иначе. Человек не закладывает универсальность заранее. Он создает узкоспециализированные устройства, а потом часто отказывается от них в пользу новых. Хотя у нас есть огромное преимущество — мы можем использовать любые материалы (металлы, газы, минералы) и температуры, — наши технологии пока уступают природным.

Почему технологии менее универсальны?

Мы в основном копируем отдельные функции живых существ, а не их универсальность. Например:

Плоскогубцы имитируют только сжимание пальцев.

Дрель повторяет движение вращающегося пальца.

Молоток копирует удар кулака.

Даже самые сложные станки и автоматизированные фабрики не обладают гибкостью и способностью к адаптации простейшего живого организма.

Роль теории и практики

В биологической эволюции нет теории — природа просто реализует то, что возможно в данных условиях. Техническая эволюция, напротив, тесно связана с теоретическим знанием. Однако так было не всегда:

Сначала технологии создавались без всякой теории, методом проб и ошибок.

Затем теория часто была ложной (например, магия или псевдонаучные объяснения вроде «боязни пустоты»).

Сегодня знание изучает объективные законы мира, а технология использует эти законы для удовлетворения практических нужд человека.

Практический вывод

Чтобы догнать природу, нам нужно развивать не узкоспециализированные устройства, а теорию самоорганизующихся систем, способных к адаптивному самопрограммированию. Цель — не слепо копировать живые организмы, а понять и превзойти принципы, лежащие в основе их универсальности и совершенства.

Фрагмент 4

Эмпирический период: как метод проб и ошибок формировал технологии и эволюцию

Этот фрагмент объясняет, как и технологии, и биологическая эволюция долгое время развивались через практические пробы, а не через теоретические знания.

Ключевые идеи

Непрактичные исследования ведут к прорывам Часто кажущиеся бесполезными исследования в итоге оказываются жизненно важными. Например, изучение лишайников (казавшееся бесперспективным) стало критически важным после открытия пенициллина.

Технологии сначала создавались, а потом изучались В XIX веке инженеры работали подобно биологической эволюции — методом проб и ошибок:

Сначала создали паровой двигатель → потом появилась термодинамика

Сначала построили самолёт → потом разработали теорию полёта

Сначала возводили мосты → потом изучили методы их расчёта

Эдисон смог создать динамо-машину через множество экспериментов, но атомный реактор таким методом построить невозможно — здесь уже нужна теория. Эволюция работает похожим образом Природа тоже использует метод проб и ошибок:

Генетическая информация содержит "врождённое знание" (как функционировать органам)

Но нет предопределённого плана — каждое поколение "пробует" новые варианты

Многие решения оказываются тупиковыми и ведут к вымиранию видов

Практические выводы

Ценность любознательности — даже бесполезные на первый взгляд знания могут оказаться критически важными

Теория ускоряет прогресс — пока мы действуем методом проб и ошибок, прогресс медленный. Теоретическое понимание позволяет делать резкие скачки вперёд (как с баллистическими ракетами)

Эволюция не идеальна — природа не создала "идеальное" существо, а просто пробовала разные варианты. Человеческое тело — не сумма лучших решений, а результат миллионов лет экспериментов

Мы только начинаем выходить из эмпирического периода развития — особенно в биологии и медицине. Всё, что можно было достичь упорством и интуицией, уже достигнуто. Дальнейший прогресс требует глубокого теоретического понимания.

Фрагмент 5

Моральные аспекты техноэволюции

Этот фрагмент посвящен этическим вопросам технологического развития и тому, почему неправильно винить саму технологию в проблемах человечества.

Ключевые идеи

Критика технологического прогресса Автор признает серьезные аргументы противников техноэволюции:

Технологии усиливают разрыв между контролем над природой и контролем над человечеством

Некоторые технологии (ядерная энергия, космос) появились преждевременно

Медицинский прогресс привел к перенаселению

Массмедиа превратились из распространителя культуры в производителя "культурного мусора"

Искусство подчиняется экономическим законам, теряя ценность

Ошибочность обвинения технологии Автор утверждает, что проблема не в самой технологии, а в том, как мы ее используем:

Технология — это инструмент, нейтральный по своей сути

Моральной оценке подлежит наш выбор, а не технология сама по себе

Вопрос не в том, чтобы осуждать технологию, а в том, чтобы понять, как направлять ее развитие

Историческая перспектива Многие культуры подходили к технологическому прорыву, но не совершали его:

Индийские мастера создали уникальные железные конструкции

Китайцы изобрели порох и бумагу

Вавилоняне разработали позиционный счет

Индуисты предложили концепцию атома

Но лишь западная цивилизация совершила переход к технологическому обществу — вероятно, из-за социальных структур, религии или философии.

Практические выводы

Технология не хороша и не плоха — она просто предоставляет возможности

Ответственность лежит на нас — мы выбираем, как использовать технологические достижения

Нужны новые правила — эпоха без регулирования заканчивается, нужны моральные ориентиры для выбора среди технологических альтернатив

Технология меняет нас — она не просто инструмент, а сила, которая формирует наше мышление и моральные принципы

Главный вывод: вместо осуждения технологии нам нужно понять, как направлять ее развитие с учетом моральных принципов и ответственности перед будущим.

Фрагмент 6

Этот фрагмент исследует, почему технологическая революция произошла именно в Западной Европе, а не в других, порой более древних цивилизациях. Автор анализирует разные гипотезы и приходит к выводу, что у истоков техноэволюции лежит сложная комбинация факторов, а не одна единственная причина.

Ключевые идеи

Технический прогресс — не единственный путь к развитию

Автор отмечает, что многие великие изобретения (например, порох, книгопечатание, математика) были созданы в Китае и арабском мире. Однако они не привели к тому взрывному и непрерывному технологическому росту («цивилизационному толчку»), который начался на Западе. Сегодня весь мир перенимает западную модель развития, импортируя технологии, что вызывает вопрос: почему же она зародилась именно там?

Война — ускоритель, а не причина прогресса

Часто считается, что войны являются главным двигателем техноэволюции. Действительно, военные конфликты ускоряют развитие и применение технологий (от пороха до атомной энергии). Однако автор проводит важное различие: война — это ускоряющий фактор, а не первопричина. Все военные технологии основаны на фундаментальных научных открытиях (физике, химии), которые сами по себе не имеют военного происхождения.

У прогресса есть «потолок скорости»

Техноэволюцию можно ускорить, вливая в нее огромные ресурсы. Яркий пример — американская лунная программа «Аполлон». Но у этого ускорения есть жесткий предел, обусловленный уровнем развития самой технологии. Нельзя достичь цели мгновенно, просто потратив больше денег — точно так же, как в биологической эволюции есть свой максимально возможный темп изменений.

В поисках «первопричины»

Главный вопрос фрагмента: что же было той самой «первопричиной» западного технологического рывка? Автор считает, что простого ответа здесь нет. Это сложнейшее явление, корни которого уходят вглубь истории. Он упоминает идею антрополога Клода Леви-Стросса о том, что техноэволюцию стоит рассматривать статистически — как результат множества независимых исследований и идей, которые случайным образом сошлись в нужное время и в нужном месте (в средиземноморском регионе), чтобы дать начало лавинообразному прогрессу.

Практические выводы

Прогресс нелинеен. Технологическое лидерство не является неизменным и не гарантировано культурной древностью или отдельными изобретениями.

Важны фундаментальные знания. Прикладные прорывы (как военные технологии) всегда вырастают из фундаментальной науки, которую нельзя недооценивать.

Ресурсы не решают все. Можно купить ускорение, но нельзя купить скачок через необходимые этапы развития. У любого прогресса есть естественные ограничения по темпу.

История сложна. Крупные цивилизационные сдвиги часто являются результатом случайного и крайне маловероятного стечения обстоятельств, а не следствием какого-то одного фактора.

Фрагмент 7

Как идеи и технологии развиваются по принципу цепной реакции

Этот фрагмент объясняет, почему некоторые общества совершают технологические прорывы, а другие — нет, используя яркую аналогию с цепной реакцией в ядерной физике.

Ключевая концепция: цепная реакция идей

Автор сравниет развитие технологий с ядерной цепной реакцией. Для взрыва нужна критическая масса урана — точно так же для технологического прорыва нужна «критическая масса» знаний, изобретений и социальных условий.

До прорыва: Знания и изобретения накапливаются медленно, «в скрытом режиме». Многие гениальные идеи (как порох в Китае) не находят развития, потому что не хватает следующих звеньев в цепи.

Прорыв: Когда накапливается достаточно элементов (спрос, знания, ресурсы), запускается «цепная реакция» — одно открытие ведет к другому, и начинается лавинообразный рост технологий. Так произошло, например, с паровой машиной, которая породила угольную промышленность, а та — термодинамику.

Роль случайности и вероятности

По мнению философа Леви-Стросса, вступление общества на этот путь — дело случая и статистической вероятности.

Вероятность как игра в кости: У каждой цивилизации в принципе были равные шансы запустить свою цепную реакцию. Одним просто повезло больше, чем другим. Запад оказался «удачливее» Востока, но если бы его не было, то Восток рано или поздно совершил бы тот же прорыв.

Цель аналогии: Леви-Стросс хотел показать, что нет «высших» и «низших» цивилизаций. Есть лишь те, кому повезло первыми начать цепную реакцию, и те, кому не повезло.

Связь с биологической эволюцией

Эта вероятностная модель отлично работает и в биологии, что усиливает аналогию между техноэволюцией и биоэволюцией.

Редкие прорывы: Самые сложные «конструкторские подвиги» эволюции (например, появление позвоночных, млекопитающих) происходили на Земле всего один раз. Это было настолько маловероятно, что сравнимо с джекпотом в лотерее.

Сосуществование старого и нового: В природе до сих пор существуют как простейшие организмы, так и сложные млекопитающие. Эволюция не отменяет предыдущие формы, если они хорошо приспособлены к своей среде. Точно так же в человеческом обществе еще недавно одновременно сосуществовали и племенной строй, и феодализм, и капитализм.

Практический вывод

Главный вывод таков: для инноваций недостаточно одной гениальной идеи. Нужна благоприятная среда — «почва», которая состоит из накопленных знаний, социального запроса и ресурсов. Без этой среды даже величайшее открытие может оказаться бесполезным и забытым, как китайский порох до прихода в Китай европейцев. Успех зависит не только от гения, но и от готовности мира его принять.

Фрагмент 8

Почему одни цивилизации развиваются, а другие нет

Этот фрагмент объясняет, почему одни общества совершают технологические прорывы, а другие застревают в развитии. Автор сравнивает это с биологической эволюцией, где успех зависит от сочетания разных факторов.

Ключевая идея: две необходимые последовательности

Для технологической эволюции необходимо совпадение двух процессов:

Социальная надстройка — сложная система культурных норм, ритуалов и правил поведения в обществе

Технический прогресс — появление у людей практических интересов и изобретений

Технологический скачок происходит только когда эти две последовательности пересекаются. Если социальная система слишком жесткая и ограничивает свободу мысли, прогресс блокируется.

Пример из истории: Европа vs Япония

Европейский и японский феодализм были очень похожи по структуре

Но небольшие различия в их социальных системах привели к разным результатам

Именно Европа, а не Япония, первой совершила промышленную революцию

Эти различия казались незначительными, но оказались решающими

Практические выводы

Социальная система может блокировать прогресс, если слишком жестко контролирует мышление и действия людей

Технологическое развитие не предопределено — оно зависит от совпадения социальных и технических факторов

Мелкие культурные различия могут иметь огромные последствия для развития цивилизации

Некоторые общества достигают "потолка развития" (как неолитические цивилизации) и не могут его преодолеть из-за ограничений своей социальной системы

Это помогает понять, почему технологическое развитие происходит неравномерно в разных культурах и в разное время — для него нужны подходящие социальные условия, а не только технические изобретения.

Фрагмент 9

Будущее труда и технологий

Основная идея

Автор подвергает сомнению популярные представления о будущем автоматизации и труда. Он утверждает, что полная автоматизация всего труда невозможна и нежелательна, а абсолютная свобода от работы — это иллюзия.

Ключевые аргументы

Миф о полной автоматизации

Утверждения о возможности автоматизировать весь нетворческий труд не имеют доказательств

Это похоже на библейское предсказание о вечном тяжелом труде — скорее утешительный миф, чем реальность

Парадокс автоматизации

Люди не могут сознательно остановить технологический прогресс, чтобы "сохранить рабочие места"

Это было бы странным использованием свободы после многовековой борьбы за облегчение труда

Относительность свободы

Абсолютной свободы не существует — ни свободы выбора, ни свободы от работы

Каждый новый уровень технологического развития открывает новые возможности выбора, но всегда в определенных рамках

Будущее труда

Автоматизация не просто заменит одни профессии другими, а фундаментально преобразует саму природу труда

Это преобразование может быть столь же значительным, как эволюция от обезьяны к человеку

Практические выводы

Не стоит бояться полной автоматизации — это технически недостижимо и концептуально ошибочно

Технологии — это посредники, а не конкуренты человека. Они усиливают наши интеллектуальные возможности

Будущее развитие будет связано не с простой заменой труда, а с фундаментальным преобразованием человеческой деятельности

Человечество в конечном счете может эволюционировать в нечто фундаментально отличное от современного человека, но это вопрос очень отдаленного будущего

Автор призывает к реалистичному взгляду на технологическое развитие — без страхов перед восстанием машин и без иллюзий о полном освобождении от труда.

Жужжало большой. Не шмель, но тоже пушистый и жужжит

Всем привет, мои мальчишечки и девчоночки! Сегодня я хочу рассказать вам о существе, которое, возможно, вы видели, но не знали, как его зовут. Это не пчела, не шмель, не муха, но очень похож на них. Представляю вашему вниманию - Жужжало большой, хотя в реальности, конечно, не такой уж и большой, но все же интересный. Пойдемте его искать!

Жужжало большой (лат. Bombylius major) - вид двукрылых насекомых из семейства мух-жужжал (Bombyliidae). Почему наш мух "большой"? Ну, просто других его родственники мельче его, все довольно банально. Эти мухи встречаются повсеместно в Северном полушарии. Вид встречается в разных средах - от засушливых до влажных. В России он тоже обитает, особенно в европейской части и на юге Сибири.

Почему же они так похожи на шмелей? Это классический пример мимикрии, когда одно существо подражает другому, чтобы получить какие-то преимущества. В данном случае, жужжало большой имитирует внешний вид шмелей, чтобы отпугнуть хищников. Ведь кто захочет связываться с потенциально жалящим и опасным шмелем?

Они предпочитают открытые, солнечные места. Это могут быть: луга и поляны, где много цветов, которыми они питаются, опушки лесов, где есть и солнце, и укрытия, сады и парки, если там есть цветущие растения, сухие, песчаные участки, особенно любят такие места для кладки яиц. Так что, если вы любите гулять по природе весной и в начале лета, велика вероятность, что вы встретите этих летающих пушистиков.

Как выглядит наш меховой мух?

Размер тушки взрослого насекомого - от 6 до 16 мм, так что это довольно небольшая мушка. Самцы обычно меньше самок, что довольно распространено у насекомых. Ее пушистое тельце окрашено в тёмный цвет, но сами волоски, которые его покрывают, более светлые. Голова обычно покрыта коричневыми и чёрными волосками, однако на нижней части головы волоски в основном белые. Крылья с пятнистым рисунком, имеют чёткую разделительную границу по горизонтальной середине между тёмной и прозрачной частями. В полете они издают характерное жужжание, которое и дало им название. Размах крыльев достигает 14 мм. Когда наш мух отдыхает, он не складывает крылья, как другие мухи, а расставляет их в стороны.

На голове имеются два больших темных фасеточных глаза, у самцов они смыкаются сверху, а у самок разделены промежутком. Усики обычно очень короткие и заострённые. Хоботок длинный, жёсткий, расположен в передней части головы, используется для питания цветочным нектаром. Длина хоботка - от 5,5 до 7,5 мм, что позволяет добывать пищу из глубоких венчиков, которые недоступны другим насекомым. Ноги у мушки длинные, волосатые и во время полета не подгибаются, а просто свисают во время полета. На крайних сегментах ног имеются коготки, для фиксации на цветах.

В отличии от шмелей, под которых косят наши новые друзья, у мушек менее массивное тельце, более длинный хоботок, а летают они более маневренно, не то что толстенький шмель, который летает только по прямой. Ну, и у шмелей есть жало, только у самок, конечно, но у наших мушек его нет в принципе.

Что же они делают?

Жужжало большой активен только в дневное время, когда они могут лакомиться нектаром. Они настоящие любители солнца и тепла: вы можете встретить их с весны до середины лета, когда они заняты своими делами.

Они постоянно летают от цветка к цветку, ища свой любимый нектар. На больших расстояниях мух привлекает цвет, при этом наиболее привлекательными считаются синий и фиолетовый цвета, а на коротких расстояниях - запах цветов. Не знаю, зачем вам эта информация, но она есть.

Во время полёта мухи вращаются вокруг вертикальной оси - это действие известно как «рыскание». До сих пор неизвестно, что может вызвать такое поведение и какой цели оно служит, но они так делают. Они умеют зависать в воздухе, как колибри, и быстро менять направление - это позволяет им эффективно собирать нектар. В то время как крылья продолжают махать, передние ноги захватывают цветок, а длинный жёсткий хоботок вставляется в цветок для сбора нектара.

Иногда они садятся на листья или стебли растений, чтобы отдохнуть или погреться на солнце. Как я уже говорил, эти меховые комочки используют для защиты мимикрию под шмелей или пчел, но если их все же кто-то решит схватить, то они обязательно попытаются укусить нападающего, хотя их укус и не болезненный, и уж тем более не опасен для человека.

Интересный факт: они могут быть довольно территориальными. Самцы могут патрулировать определенные участки, отгоняя других самцов и привлекая самок.

Нектар - наше всё

Как и многие другие насекомые, жужжало большой питается нектаром цветов. Их длинный хоботок идеально приспособлен для добычи нектара из самых разных цветов. Хоботок горизонтально вставляется в цветок, в то время как муха продолжает парить в воздухе, не касаясь ни пыльников, ни рыльца цветка, чтобы не заляпать шубку. Однако, эти мушки с удовольствием едят и пыльцу, особенно много пыльцы едят самки, так как она служит источником белка для созревания яиц.

Наш пушистый друг не привязан к одному виду растений и может кормиться не меньше чем на 21 виде цветковых растений из 14 семейств. Этот вид является универсалом, но все же какие-то растения им нравятся больше других, вероятно те, что повкуснее. Они являются важными опылителями, перенося пыльцу с цветка на цветок. Так что, несмотря на свою "хитрую" внешность, они приносят пользу экосистеме. Но это все о взрослых, а вот их детишки не такие славные ребята, скоро мы к ним перейдем, там есть один нюанс.

Как появляются пушистики

Весной, когда появляются первые цветы, появляются и наши пушистые друзья. Они начинают активно питаться и спариваться, после чего самка откладывает яйца рядом с подземными гнёздами одиночных пчёл, ос, шмелей. Эти насекомые роют туннели в земле, чтобы откладывать собственные яйца. Когда самка находит вход в гнездо, она зависает над ним и быстро откладывает яйца в направлении отверстия. Сама она не заходит внутрь гнезда. Яйца крошечные и покрыты пылью или песком, что помогает им сливаться с окружающей средой. Самка способна отложить несколько тысяч яиц за свою жизнь, так что она не сильно запаривается за выживание каждого яйца.

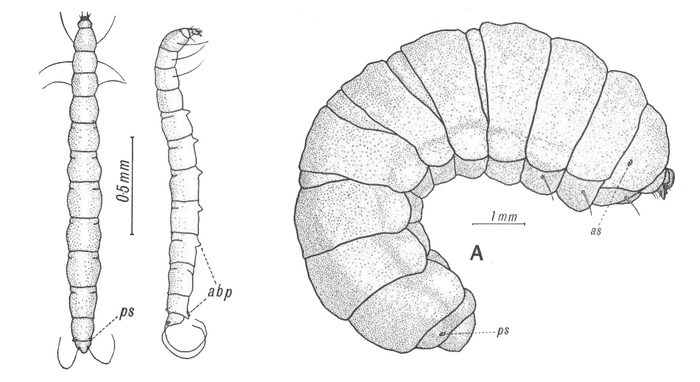

Из яйца появляется маленькая и активная личинка. С помощью длинных и твёрдых щетинок на груди и хвосте она передвигается в поисках корма. Она должна найти путь в гнездо своих будущих хозяев, так что она как Винни-Пух вламывается в чужую нору и ищет хозяина. Хозяева - это молодые пчёлы или осы. Личинка жужжало большого прикрепляется к личинке хозяина, а после бережно и медленно поедает её заживо, высасывая жизненные соки, как маленький вампир, со временем увеличиваясь в размерах.

После того как личинка наедается, она превращается в куколку. Это стадия покоя, подобная кокону бабочки. Внутри куколки жужжало большое превращается во взрослую особь. Когда это происходит, взрослая муха выходит из куколки и улетает. Взрослые мухи живут всего несколько недель, а полный цикл их жизни от яйца до смерти занимает один год, во время которого насекомые зимуют.

Я не нашел фотографий личинок и куколок, если вы - молодцы и найдете их, то я буду рад посмотреть

Закругляемся

Сегодня у нас был довольно милый с виду гость, у которого, конечно же, имеется свой скелет в шкафу из бурного детства. Надеюсь, что вам было интересно про него почитать и вы узнали для себя что-то новое еще об одном обитателе нашей планеты.

Всем спасибо, все свободны!

Всё что появляется здесь, также появляется там: https://t.me/dich_v_prirode

Ответ на пост «Шальная генетика рыбки Петушка»1

Привет, спустя три года) У меня аналогичная история. Первое фото сделано в июне, петух достался от фокусника на теплоходе, где я работаю, который планировал использовать андрюху как расходный материал. Рыб сидел в бокале, вероятно когда бокал разбился травмировался (подогнут плавник). В общем когда мы приняли его в семью он был явно недоволен жизненными условиями, походил на целофановый пакетик и я даже не могла разобрать что за полоска у него там. Второе фото сделано вчера. Андрей уже давно переехал из тесного стакана в хоромы 9 литров с живыми растениями. Как видите цветет и пахнет. Никогда не видела бетт с таким же окрасом, даже в интернете и вот таки нашла ваш пост с таким же петухом, только пятна не красные, а синие 🙂