В конце моего обучения в институте меня с деканом пригласил к себе ректор Бабарыкин. Когда мы зашли в его кабинет, ректор вышел из-за своего стола, посадил нас на кушетку, сел рядом и рассказал о городе Кингисеппе, о котором до этого времени я не знал. Город строится, строятся школы, и что нам с Валентиной работы будет достаточно. Он предложил мне поехать в Кингисепп, посмотреть. Если мне понравится, тогда нам дают направление на работу, а нет - будут искать другое место. Я съездил. От автовокзала до реки Луга дошёл, дальше решил не идти. То, что я увидел, мне понравилось. Я сравнивал с городом Кириши, который тоже предлагали. В Кингисеппе река извилистая, рядом парк с водоёмом, один берег низкий другой высокий. Тут же стоит наполовину разрушенная церковь, старые постройки и новые девятиэтажки. В разных местах возвышались строительные краны.

Мы с Валентиной дали согласие на Кингисепп. В городском отделе народного образования меня направили в среднюю общеобразовательную школу №1, Валентину - №3. При встрече зав. гороно E. Мосина попросила взять ещё школу. Потом ещё одну и вечернюю. И так я стал вести в четырёх школах одновременно черчение, производственное черчение в старших классах и рисование. Нагрузка была сорок четыре часа в неделю, вместо восемнадцати. В каждом классе было по сорок два ученика. Вышеперечисленными предметами были охвачены все учащиеся четырёх школ. Художественная жизнь города в основном сводилась к оформительским работам: оформление города к праздникам, написание многочисленных лозунгов, плакатов и т.д. В Доме культуры работала изостудия для детей. Руководитель Эдуард Иванов. После окончания московского заочного полиграфического института, он уехал в Великий Новгород, а студию передал мне и сообщил, что в городе будет художественная школа. Будучи на пленэре в Новгороде встречался с ним, был у него дома. Познакомился с его новыми работами. На первом этаже в вестибюле Дома культуры находилась художественно-оформительская мастерская с бочками красок, щитами, бумагами, красным материалом для лозунгов. Руководитель Гена Кулагин, человек спокойный, добрый, внимательный. У него была лодка. Мы на ней плавали вверх по Луге за деревню Клённо. До глубокой осени собирали там грибы. А ещё у него были водные лыжи.

Втроём поплыли в Порхово и на повороте реки, в самом широком месте, решили покататься на водных лыжах. До этого я никогда на них не становился. Прежде чем встать на воду и поплыть, я сделал много попыток. То сильно наклонюсь вперёд, и голова идёт в воду. Гена даёт команду: назад сильней наклониться. У меня ноги вперёд, а голова снова в воде. И, наконец, получилось. Мы проплыли мимо Серёжино, развернулись, проплыли назад. Хотели ещё круг, но фал ослаб, и я погрузился в воду. На воде испытал особое чувство. Иногда в мастерскую приходил старенький художник, ученик самого И. Репина, Владимир Каминский. Гена с удовольствием давал небольшие куски грунтованного двп для этюдов. Тот писал на них этюды и снова обращался в мастерскую.

Впервые увидел Каминского в библиотеке в Доме культуры. В разделе «Искусство» листает книгу человек высокого роста, лет за семьдесят. Меня заинтересовал. Какое отношение имеет он к искусству? Отвлекать не стал. Познакомился с ним в оформительской мастерской. Он приходил ко мне, знакомился с моими работами. Я показывал ему книги по искусству. Некоторые художники признают направление, в котором сами работают, и ругают художников другого направления. Он же тактично отозвался об одной репродукции зарубежного художника: «Вот это я не понимаю». Жил он у дочери в очень маленькой комнате, где помещалась кровать, тумбочка и стул. У стены стоял сложенный этюдник. Я акварелью написал его портрет. На каждой встрече со мной он делился своим прошлым. Родители его ещё юношей отвезли учиться рисовать во Францию.

Французский художник посмотрел его работы и сказал, что в России очень хорошая школа, чтобы возвращался к себе, окончил учебное заведение и после приехал дальше учиться. По возвращении поступает в Академию художеств в Петербург.

Попадает к Репину. Вступает в общество Куинджи. Рассказывал о Ф. Шаляпине, об известных художниках. Первая мировая война. На фотографии он в звании полковника сидит на коне перед бесконечным строем солдат. Во время сражения на его ногу попадает вещество кожно-нарывного действия - иприт. Это место на ноге не зарастало, и приходилось всю долгую жизнь носить с собой тампон и прикладывать его к ноге. Заканчивает учёбу, и его направляют «пенсионером» в Италию. По пути знакомится с искусством Германии, Франции и рядом других стран. В Италии изучает искусство разных эпох, делает копии. В России происходит революция. Он вынужден возвращаться домой, заполнил контейнер копиями, этюдами, искусствоведческими материалами и послал в Россию. Сам приехал. Долго ждал. Наконец пришёл контейнер. Солдаты его открыли и начали, всё ломая, что-то искать. Ведь контейнер пришёл из-за границы. Значит должно что-то быть антисоветское. Пришлось от разбитого содержимого отказаться. Потом он продолжил службу в армии с меньшим званием. Работал завучем в художественном техникуме г. Самары. В Средней Азии реставрировал мечети. И везде писал этюды.

Оформительская мастерская в городе была популярна, выполняла заказы организаций, но в основном была «рупором» горкома партии. Приходилось видеть, как инструктор отдела пропаганды кричал на оформителей. Такая у него была «форма работы». Да и не только у него. Опытным оформителем был Гена Андреев. Он брался за любую оформительскую работу и выполнял её в срок. В мастерской также работал учитель рисования школы №4, по образованию литератор, Кислов Николай Фёдорович. Он занимался живописью. Писал натюрморты, пейзажи. Человек он был предельно вежливый, спокойный. Мне было интересно, как такой человек может работать в школе. Как-то спросил его ученика, как они ведут себя на его уроках. Тот сказал, что они сидят на уроках тихо. Сначала очень громко кричали, но Николай Фёдорович на детский шум не реагировал. Им надоело без толку кричать, успокоились и теперь сидят тихо. Заказы с фигурами людей с большим размахом выполнял руководитель студии Э. Иванов. Так для кожевенного завода было им во всю стену сделано панно из кожи с женскими фигурами.

В 1970 году в городе был организован художественный Совет. Работал, как раньше говорили, на общественных началах, то есть бесплатно. Раз в неделю проходило заседание Совета. На утверждение своих эскизов приезжали художники со всего района. Меня назначили председателем художественного Совета. Среди членов были: представитель горкома партии, художник прикладник и руководитель оформительской мастерской. На каждом еженедельном заседании вёлся протокол, и председатель ставил свою подпись при принятии эскиза или по нему выполненной работе. Оплачивалась выполненная работа оформителя только при наличии подписи председателя. Появление Совета значительно повысило ответственность оформителя и уровень выполненных работ. Работая в школах «на износ», понимал, что научить такую массу детей за час в неделю невозможно. Отношение к ученикам было одинаковое. Прежде всего необходимо уложиться в программу. А у ребят разное домашнее воспитание, разное психическое состояние. Кто-то хотел учиться, были и такие, что просились у завуча отчислить их из школы. Я учил ребят и учился у них. Помню, шёл по классу и показывал в их альбомах, как за несколько секунд делается линейный набросок с фигуры человека. Показал половине класса.

Смотрю, остальные сидят и ничего не делают. Ждут, пока я подойду и им нарисую. По ходу обучения менялась тактика. За год до открытия в городе художественной школы пришёл к заведующему отделом культуры Иванову А.И. и предложил свою помощь в организации школы.

- Нам не столько художник, как педагог нужен.

- А я и художник, и педагог.

Тогда составь, сколько помещений нужно и какое в них оборудование. У меня никакого представления о детской художественной школе не было.

Валентина до института училась в Краснодарской ДХШ. В области была только в Выборге и в Эстонии в Кохтла-Ярве. Они уже год работали. Съездил. Познакомился с работой, но не много узнал. Документов не было. Вместо программ схемы. Посетил в Ленинграде городскую ДХШ, чаще называли Антоновской школой. Директор Антонов дал ряд советов. Выпускники этой школы поступали в Академию художеств. Примером может быть Л.Г. Кривицкий. Так понемногу мы с Валентиной собирали материал для будущей ДХШ. К весне составлен перечень необходимых классов с оборудованием и с чертежом представлен заведующему отделом культуры. С сентября школа должна работать. Наметили в мае через вступительные экзамены принять две группы по пятнадцать человек. После объявления в газете заявлений было много. Стал вопрос, где сдавать экзамены. Иванов договорился с директором ПТУ (у манежа). Дети рисовали в альбомах. Приняли тридцать человек. Соловьёва Л.И. - третий секретарь горкома, Иванов А.И. заведующий отделом культуры, и я ходили по городу, искали помещение. В закрытые помещения заглядывали в окна.

Остановились на трёхкомнатной квартире в доме, примыкающему к веренице магазинов, закрывающих солнце. Квартира нежилая, с узкими проходными комнатами совсем не соответствовала нашему проекту. Согласились. Только временно. Чтобы увеличить полезную площадь поснимали внутренние двери, покрасили стены. В Доме культуры из студии взяли десять мольбертов, больница дала несколько металлических стульев. Но ни мольбертов, ни стульев не хватало. С первого сентября ребята приходили заниматься, и я извинялся перед ними и просил прийти через два дня. Ученики приходили, и всё повторялось несколько раз. Дней через десять привезли мольберты и начались занятия.

В школе были сплошные неудобства: окна высоко, от чего дневного света не хватало. По одной лампочке на класс было мало. Приходилось ходить по организациям и просить старые, им не нужные светильники дневного света. Зам. директора «Фосфорита» по строительству, родитель двух наших учениц, выделил нам десять новых светильников дневного света. Но основным неудобством была теснота. К ученику не подойти. Приходилось просить ученика выйти из-за мольберта, посмотреть и дать ему совет. Несмотря на трудности, ребятам учиться нравилось. Одна из проблем нашей областной художественной школы заключалась в том, что дети не имели возможности часто посещать художественные музеи, выставки профессиональных художников. А если и случалось побывать на выставке, то дети терялись перед картиной. Как смотреть? Как оценить достоинства картины? Какими средствами художник достиг результата? Как понять мысли автора? В чём заключаются особенности живописи? Эти и другие задачи решали на занятиях. В дальнейшем при наличии в школе творческих мастерских преподавателей ученики непосредственно имели возможность знакомиться с процессом создания профессионального произведения искусства.

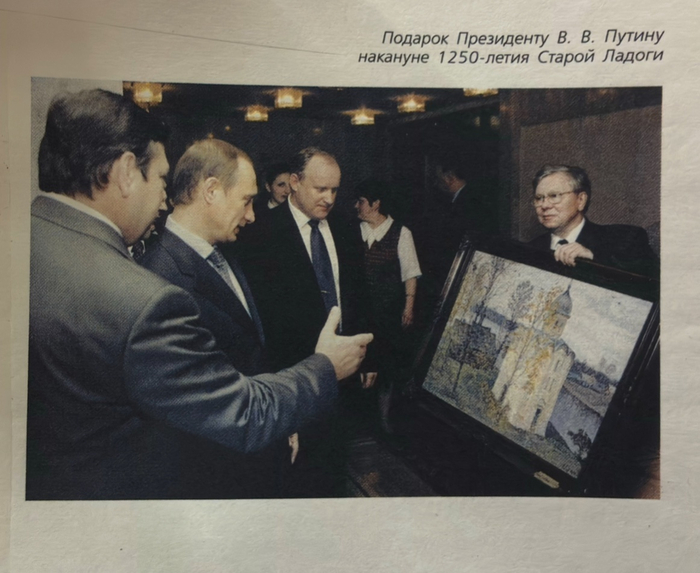

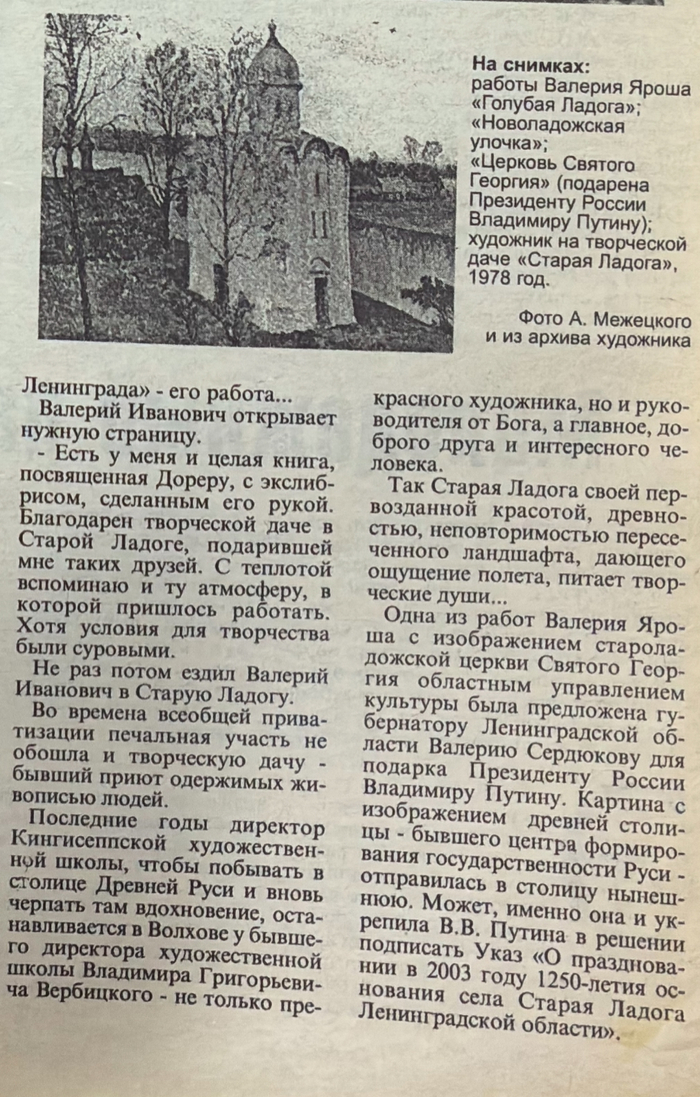

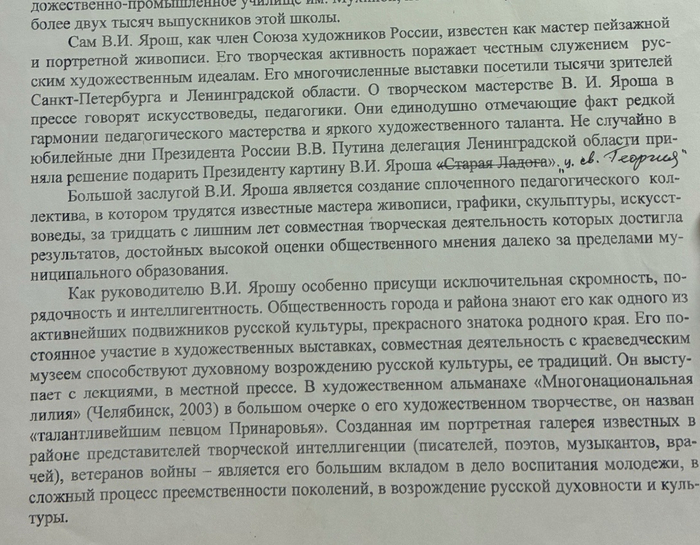

Преподаватели школы принимали участие в профессиональных выставках на всех уровнях, начиная с местных городских и районных, областных и заканчивая всесоюзными и международными выставками. Преподаватели неоднократно становились лауреатами международных конкурсов экслибриса. Один преподаватель стал лауреатом всероссийского конкурса «Салют Победы». Двое преподавателей были приняты в Союз художников СССР. Это говорит об уровне художественных произведений, которые дети могли видеть в стенах школы, учиться на них. Индивидуальное восприятие каждого ученика «живого» произведения искусства оставляет в памяти разные особенности картины: одному нравится конкретный цвет, другой обратил внимание на красивое сочетание пятен, третьему запомнилась общая цветовая гамма произведения, а четвёртый спокойно прошёл мимо всего. Возможно, картина не тронула сознание этого ученика не потому, что она плохо написана или не интересно её содержание. Причина непонимания картины заключается в неподготовленности ученика видеть, воспринимать её замысел, композицию и цветовую гамму.

«Вчера (25 января) я побывал на выставке картин Яроша В.И. Да давно я не видел такого. Картины были наполнены таким разнообразием цветов. Особенно меня поразили картины с изображением деревни. Я действительно очень горд, что меня учит семья Ярошей. Это всё равно, что учиться у Левитана или Брюллова. Пусть я не стану живописцем, портретистом или ещё кем-нибудь, но я буду благодарен им, что они меня научили чувствовать и понимать природу. И это гигантская удача, что я учусь у этих гениальных людей. Я действительно хочу уметь понимать, чувствовать природу, знать её законы цвета, теней, тонов. Когда я смотрел на его картины мне казалось, что я входил в мир красок, тонов, теней».

С первых занятий мы учили детей смотреть на предмет через его окружение или другой предмет для более точного определения цвета. Рассматривая альбом с автопортретами немецких художников, я обратил внимание на одного художника, держащего в руке окрашенную чистой зелёной краской дощечку с небольшим круглым отверстием. Дощечка меня заинтересовала. Художник смотрит на пейзаж через дырочку, сравнивая его с цветом чистой краски на дощечке. Тогда в дырочке художник видит совсем не зелёный цвет, как нам обычно кажется, а сочетание многочисленных оттенков.

Мы продолжали знакомиться с работой Ленинградских школ. В области стали появляться художественные школы и областное Управление культуры совместно с городским Управлением, за каждой областной школой закрепили шефов из городских ДХШ. Над нашей школой шефствовала ДХШ №6. Я приезжал к шефам за советом, рассказывал что у нас есть, что делаем, задавал им вопросы, а мне в ответ: «Это нам нужно к вам ехать учиться. У нас того нет, что есть у вас».

Мне говорили, что выделенное нам помещение будет временным. Бесполезным было посещение секретарей горкома. Одни обещания. Подключили родителей. На собрании избрали родительский комитет. Достучались. Нам дали ещё соседнюю однокомнатную квартиру. Контингент расширялся. Увеличивалась педагогическая нагрузка. Работать в двух школах было сложно, да и должность директора требовала постоянной работы. Отработав четыре года в общеобразовательной школе, я подал заявление об увольнении. Директор общеобразовательной первой школы Кузьмин просил остаться, предлагал улучшить условия работы и, когда я не согласился, он сказал: «Тогда нарисуй два портрета (Брежнева и Ленина) для улицы и напиши два лозунга, и тебя отпущу».

Большие портреты выполнил сам. Они висели на улице над входами в школу. Многометровые лозунги на красной ткани написали друзья из Ленгражданпроекта. Кроме занятий в ДХШ велась большая внеклассная работа. Выход на этюды в зимнее время или выезд в Ленинград, Таллин было постоянно. На вопрос: «Завтра едем?». Дружно отвечали: «Едем». Никто не спрашивал, куда и зачем. Было традицией в каждый выезд посетить музей и художественное учебное заведение. Особенно активным был первый выпуск. По воскресеньям с утра два часа рисовали портрет.

Позировали по очереди сами ребята или приглашали кого-то из знакомых или родителей. Я тоже рисовал. В результате накопился большой архив моих рисунков, периодически выставлявшихся в витринах магазина, в музее и в школе. После воскресного рисунка шли на лыжах кататься в окрестностях Кингисеппа. Удачно съезжали со всех крутых горок вдоль реки Луги. Неслучайно большинство наших первых выпускников, да и в последующих выпусках, оканчивали художественные учебные заведения и становились художниками. Один из лучших учеников нашей школы, Витя Банников, после художественно-графического факультета и курсов в монастыре стал иконописцем. Его иконы находятся в различных церквях Петербурга.

Своё мастерство передаёт своим ученикам в студии иконописи. Саша Ступак так-же окончил педагогический институт. Оба учились у моего преподавателя Л. Кривицкого. Саша пошёл другим путём. Он дослужился до полковника полиции, но активно продолжает рисовать и выставляться на выставках. Люда Мурашова очаровывает своими куклами зрителей на выставках. Наташа Павлова после Высшего художественно-промышленного училища стала ювелиром. Немного позже её сестра Таня после окончания этого учебного заведения работала модельером. Наши выпускники поступали во все учебные художественные заведения Петербурга. Только на художественный факультет педагогического института поступили и окончили его около тридцати человек. Одним из них стал Владимир Ухин. После университета Вова вернулся в родной Кингисепп преподавателем изобразительного искусства. Активно участвует в художественной жизни города. Рядом с моей мастерской в Петербурге в архитектурной мастерской работает архитектором Андрей Кусов.

Контингент школы увеличивался. Нужен ещё преподаватель. На художественно-графическом факультете мне рекомендовали Воронина А.П., как лучшего студента. Интересной для учеников была выездная летняя учебная практика. Выезжали в деревню Краколье. Жили в интернате общеобразовательной школы. Писали этюды на территории судоверфи. Непривычно было видеть корабли на суше, среди ромашек и других красивых цветов. Директор судоверфи увидел на моём пейзаже ромашки возле кораблей, вызвал главного инженера, обругал его и велел «эту траву» с территории немедленно убрать.

Более интересней была практика в Усть-Луге. Жили в маленьком деревянном домике возле Финского залива за рыбным заводом. Иногда чувствовали неприятный запах со стороны завода. Ребята сочинили слова к песне на известную мелодию. «Дурманом рыбьим веяло на берегу реки…». Администрация завода организовала нам экскурсию. Сохранилась фотография, на которой мы в белых халатах на фоне заводских строений. А ещё встреча была с пограничниками. Монотонное, непонятное что-то говорил сержант. Запомнился один вопрос, заданный учеником:

«Скажите, сколько вы поймали шпионов?»

Много раз выезжали на «Фосфорит» изображать индустриальный пейзаж. С нами проводили экскурсии. Так на обогатительной фабрике папа нашей ученицы показал цепочку операций по получению фосфорной муки, начиная от руды, привозимой с карьеров громадными машинами «Белазами». Был период, когда наша ДХШ ежегодно посещала Ивангородскую и Нарвскую крепости. Рисунки, сделанные с натуры, использовались при выполнении композиций и показывались на выставках. В городе активно работало общество «Знание». Я был членом этого общества. Читал лекции по изобразительному искусству в районе перед киносеансами.

Помню, как в деревне Захонье, пока искал в темноте клуб, начался фильм. Показ фильма остановили, после моего выступления продолжили. Часто организации просили лекцию «Ленин в изобразительном искусстве». Некоторые художники посвящали своё творчество изображению вождя. В одном рабочем коллективе показывал прижизненные рисунки, репродукции с картин.

После лекции ко мне подошёл средних лет человек и спросил: «Я хорошо помню эту картину до войны. Только на ней был изображён Сталин. Почему сейчас Ленин?» Я не смог ответить. Проконсультировался в Русском музее. Оказалось действительно, чтобы не уничтожать картину, художникам предлагалось переписывать вождей.

Оцифровка журнала "Невский Альманах" раздел "Историческая память" 53 страница "Освоение мечты" https://www.nev-almanah.spb.ru/2004/6_2022/magazine/#page/54