Лига искусствоведов

Краткая история Darkwave: от философской тоски до Spotify-чартов. По мотивам лекции об этом жанре

∎ Задолго до Darkwave:

▾ Шарль Бодлер: Радость — это для буржуа. Красота — в страдании. Гуляйте по кладбищу и читайте меня при свече.

▾ Философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр: Мир — абсурден. Вы — одиноки. Бог не вышел на смену. Хорошего вам вечера.

▾ Шопен: Мой саундтрек к похоронам — вам в карман.

▾ Дэвид Линч: Угадайте, что под Twin Peaks больше всего подходит? Правильно — мрак, шепот и бубны.

▾ Будущий Darkwave: Спасибо, господа. Всё это пойдёт в копилку.

∎ Тем временем в музыке:

▾ Kraftwerk: Мы роботы, но иногда тоже грустим. Вот вам Radioactivity — трек о радиации и отчуждении.

▾ Throbbing Gristle: Ваши синты – детский сад. Настоящая тьма – это когда звук скребёт по нервам!

▾ Joy Division: Мы утопили гитары в эффектах на грани слома психики. Теперь это стандарт депрессии в музыке.

▾ Darkwave (ещё в зародыше): Я вижу свет в конце тоннеля. (Потирает руки) Осталось добавить драматизма и чёрных плащей.

∎ 80-е. Первая волна (нажмите, чтобы плакать):

▾ Soft Cell: Слепим готику и поп. Получилось как похмелье после вечеринки с гробами.

▾ Depeche Mode: Вкусили "Just Can’t Get Enough"? Обломитесь и ловите Black Celebration. Теперь мы официально грустнее твоего бати после развода.

▾ Clan of Xymox: Мы звучим как Joy Division, если бы они жили в дождливом замке в Нидерландах.

▾ Журналисты: Это, видимо, New Wave, только тёмный… Darkwave – чёрный и на пафосе.

▾ Die Form: Ловите секс, латекс и литургии. Электро-фетиш в чистом виде.

▾ Dead Can Dance: Что, если взять музыку для ритуала призыва духов и спеть это оперным голосом?

▾ Darkwave: Гордо – Я уже не жанр, я – настроение. Уже целая маскарадная вечеринка... на кладбище.

∎ 90-е. Германия рулит и страдает:

▾ Lacrimosa: Мой голос — опера, мои слова — одиночество. Я весь из боли и синтезаторов.

▾ Das Ich: А мы орём стихи Экспрессионистов под киберпанк-апокалипсис. Норм? Назовём это Новым Немецким Искусством Смерти.

▾ Deine Lakaien: Чутка неоклассики, чутка дарк-кабаре. Идеально под утренний кофе, если ты вампир.

▾ Критики: Это уже вторая волна? Германия, принимай корону. ▾ ▾ Журналисты: (Тащат Deine Lakaien в ТВ на утреннее шоу) Расскажите, как вы совмещаете смерть и танцы... и приготовьте нам бутеры.

▾ Diary of Dreams: Отставить веселье! Невроз, синты, поэзия. Официальный саундтрек осеннего экзистенциального кризиса готов.

▾ The Cruxshadows: А мы из США! Скрипка, волынка и чарты Billboard! Да, мы обогнали Beyoncé.

▾ Darkwave: Мне нравится тусоваться у готов. Тут уютно.

∎ 00-е. Привет, Россия:

▾ Darkwave: (Постучался) Кто тут у вас главный по мраку?

▾ Otto Dix: Мы. Теперь мы синоним Darkwave в России.

▾ Stillife: Мы тихие, грустные и симфоничные. Неоклассика + русская тоска = Лучшая готическая группа 2002 года.

▾ Линда: Кажется вы забыли Ворону и кто тут мрачная мамка (Хэдлайнит московский Dark Fest)

∎ 10-е. Возвращение, глобализация, Spotify:

▾ Drab Majesty: Я живу в 3012 году. Это не Darkwave, это Tragic Wave.

▾ She Past Away: Всем мрак из Турции! Да, мы поём на турецком. Да, это звучит очень по-думерски.

▾ Molchat Doma: Как насчёт Darkwave на русском? Вот только не надо опять про панельки – послушайте наш последний альбом!

▾ Boy Harsher: Уйдите, старики. Мы тут теперь главные по мрачному вайбу на Spotify.

▾ Немцы: Но где же неоклассика?

▾ Neoclassical Darkwave: (Тихо плачет в углу) Я всё ещё здесь…

▾ Ethereal Darkwave: Я весь из тумана и эха. Если что — я рядом.

▾ Darkwave: Идите ко мне, дети тьмы. Я — зонтик над всеми, кто не выдержал света (Превратился из узкого жанра в обобщающее понятие – Umbrella Term)

Сейчас:

▾ Слушатели: Ипотека, кризис, пандемия, войны – Мир – это **здец.

▾ Darkwave: Вылезает из тени – Кажется, меня снова зовут?

▾ Думеры, альтушки, готы: (Кивают) Ты – саундтрек нашей жизни.

▾ Критики: Darkwave – это теперь ярлык для всего электронного, что звучит как «я не спал три дня, читал Бодлера, смотрел Линча».

▾ Darkwave: (Улыбается в тени) Я бессмертен. Как ваша тоска.

Загадочная муза Уотерхауса: «Леди Шалот»

Английский художник Джон Уильям Уотерхаус был страстным поклонником поэзии Альфреда Теннисона. Его знаменитая картина «Волшебница Шалот» иллюстрирует трагическую героиню одноименной баллады, вдохновленную легендой о Короле Артуре.

Хотя прерафаэлиты (Холман Хант, Россетти) первыми обратились к этому сюжету, Уотерхаус интерпретировал его позднее, сочетая детализированную манеру с импрессионистичной легкостью. В его версии Шалот изображена в момент рокового решения: покинув башню, она плывет к Камелоту, держа в руках цепь, символизирующую разрыв с прежней жизнью. На носу лодки — гаснущие свечи, предвещающие ее скорую гибель.

Уотерхаус создал три работы, раскрывающих историю Шалот в обратном порядке:

- «Волшебница Шалот» (1888) — финальный эпизод, где героиня плывет к смерти.

- «Волшебница Шалот, смотрящая на Ланселота» (1894) — момент рокового взгляда, разрушившего чары.

- «"Я устала от теней", сказала Волшебница Шалот» (1915) — сцена у ткацкого станка, выражающая ее тоску.

Прообразом Шалот, вероятно, стала жена художника — Эстер Кенуорти Уотерхаус, сама занимавшаяся живописью. Пейзаж мог быть навеян видами Сомерсета или Девона, где часто бывала пара.

Образ Шалот отражает викторианские идеалы женственности, но также читается как предостережение: попытка вырваться из предписанной роли приводит к гибели. Ее бунт против пассивного существования и подавленных желаний обречен — зеркало трескается, а жизнь угасает.

Уотерхаус мастерски соединил поэзию Теннисона с визуальной драматургией, создав один из самых пронзительных образов в искусстве XIX века. Его Шалот остается символом романтического трагизма и вечного конфликта между долгом и свободой.

Будет интересно - лекция о художниках-прерафаэлитах

Запутанная история художника Захарова-Чеченца

Пётр Захаров-Чеченец был талантливым художником, и сам Брюллов по некоторым источникам называл его своим потенциальным преемником. Многие исследователи считают его прототипом героя поэмы «Мцыри», тем более что М. Ю. Лермонтов тоже ему позировал. При этом в биографии этого мастера много мифов и белых пятен. Дата рождения его определена условно, и лишь не так давно удалось точно установить точную дату смерти. К тому же в исследование творчества вмешивалась политика.

В 1819 году во время Кавказской войны был уничтожен аул Дади-юрт. Руководивший операцией генерал Алексей Николоевич Еромолов описал это так: «Желая наказать чеченцев, беспрерывно производящих разбой, в особенности деревни, называемые Качкалыковскими жителями, коими отогнаны у нас лошади, предположил выгнать их с земель Аксаевских, которые занимали они, сначала по условию, сделанному с владельцами, а потом, усилившись, удерживали против их воли. При атаке сих деревень, лежащих в твердых и лесистых местах, знал я, что потеря наша должна быть чувствительною, если жители оных не удалят прежде жен своих, детей и имущество, которых защищают они всегда отчаянно, и что понудить их к удалению жен может один только пример ужаса.

В сем намерении приказал я Войска Донского генерал-майору Сысоеву с небольшим отрядом войск, присоединив всех казаков, которых по скорости собрать было возможно, окружить селение Дадан-юрт, лежащее на Тереке, предложить жителям оставить оное, и буде станут противиться, наказать оружием, никому не давая пощады. Чеченцы не послушали предложения, защищались с ожесточением. Двор каждый почти окружен был высоким забором, и надлежало каждый штурмовать. Многие из жителей, когда врывались солдаты в дома, умерщвляли жен своих в глазах их, дабы во власть их не доставались. Многие из женщин бросались на солдат с кинжалами.

Большую часть дня продолжалось сражение самое упорное, и ни в одном доселе случае не имели мы столько значительной потери, ибо, кроме офицеров, простиралась оная убитыми и ранеными до двухсот человек. Со стороны неприятеля все, бывшие с оружием, истреблены, и число оных не менее могло быть четырехсот человек. Женщин и детей взято в плен до ста сорока, которых солдаты из сожаления пощадили как уже оставшихся без всякой защиты и просивших помилования (но гораздо большее число вырезано было или в домах погибло от действия артиллерии и пожара). Солдатам досталась добыча довольно богатая, ибо жители селения были главнейшие из разбойников, и без их участия, как ближайших к линии, почти ни одно воровство и грабеж не происходили; большая же часть имущества погибла в пламени. Селение состояло из 200 домов; 14 сентября разорено до основания». Сходную версию можно встретить и у других исследователей, например, известного востоковеда Джона Баддели. Однако среди выходцев из Чечни активно продвигается альтернативная версия, что это была расправа по политическим или экономическим мотивам. В итоге дебаты идут давно, и мнения кто прав-кто виноват часто зависят от политических и общественных взглядов. Сейчас на этом месте мемориал. Но покорение Кавказа - это уже совсем другая история.

Среди взятых в плен оказался мальчик, которому на вид было около трёх лет. По распространённой версии ребёнок отдан на воспитание казаку Захару Недоносову из станицы Бороздиновской, у которого воспитывался до 1823 года. По имени Недоносова ребёнок получил свою фамилию и отчество, а имя ему выбрал сам А. П. Ермолов. По другой версии Недоносов был солдатом. Но есть также мнение, что вышеперечисленное – домыслы, а подтверждённых документально данных о первых годах жизни будущего художника вообще нет. Известно, что он был крещён в 1823 году в Мухровани, в 30 верстах от Тифлиса, там располагался штаб Кавказского гренадерского полка. В это время ребёнок, предположительно, был на попечении командира батальона Грузинского гренадерского полка И. О. Симонича. Н. Н. Муравьёв-Карсский, хорошо знавший Симонича во время его кавказской службы, называет его человеком храбрым, доброй души, чадолюбивым отцом, но командиром «нераспорядительным и дурным». Тем не менее, за вверенными ему детьми он следил хорошо.

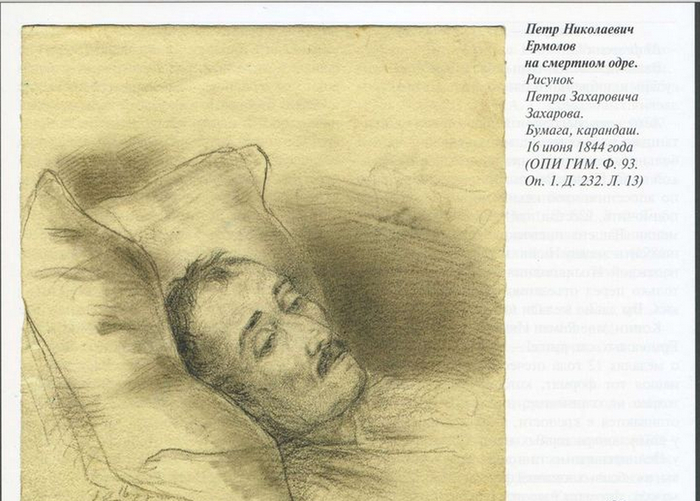

В Тифлисе Пётр Захаров прожил около пяти лет. Там в 1824 году его взял на воспитание генерал Пётр Николаевич Ермолов, брат А. Н. Ермолова. Помимо чеченца Петра в доме воспитывался лезгин Павел. В одном из писем П. Н. Ермолов писал: «Паша лучше учится, он и всегда был старательнее, а Петруша упрям очень», в другом, что дети серьёзно заболели. Далее сведений о Павле нет, и исследователи считают, что он вскоре умер. Генерал отмечал интерес воспитанника к рисованию и однажды писал своей матери: «Странный мальчик Петрушка! Я о моём чеченце. Кроме обучения грамоте, он рисует все, что попадается под руку. Видимо, будет художник, и неплохой». Выйдя в отставку, А. Н. Ермолов переехал с семьёй в Москву. Он активно принимал участие в судьбе воспитанника.

Рыбак. Около 1836 Холст на картоне, масло. 50 х 40. Воронежский музей изобразительных искусств им. И.Н. Крамского

Ермолов, видя талант ребёнка, хотел сразу отправить его в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге, но президент академии Алексей Оленин заявил, что 10-летний мальчик слишком мал для обучения в Академии, и порекомендовал нанять частного преподавателя. В Москве П. З. Захаров обучался у художника-портретиста Льва Александровича Волкова. В 1830 году в письме, П.Н. Ермолов писал адъютанту своего брата Н.В. Шимановскому: «Ты знаешь, что он [Захаров] отдан был к живописцу, начал рисовать весьма изрядно и показывает большие способности, но время уходит, ему уже 14-й год, и я боюсь, чтоб он не вырос так, что уже и нельзя будет его отдать в Академию». При поступлении в Академию Художеств возникла проблема: согласно уставу Академии того времени в это заведение не брали на казённое обучение крепостных и инородцев. Захарова под опеку взяло Общество поощрения художников. Учился он в Академии у А. Н. Зауервейда, в 1835 получил малую серебряную медаль. Во время учёбы он активно принимал участие в академических выставках. В 1836 году в «Художественной газете» Н.В. Кукольник писал о выставке: «С особым удовольствием должны мы упомянуть о небольших картинах Заболотского, Печенкина, Захарова и Плахова».

Пётр Захаров изображён на наброске Михаила Скотти «Армянин Нерсесов и чеченец Захаров» (1836) Захаров справа

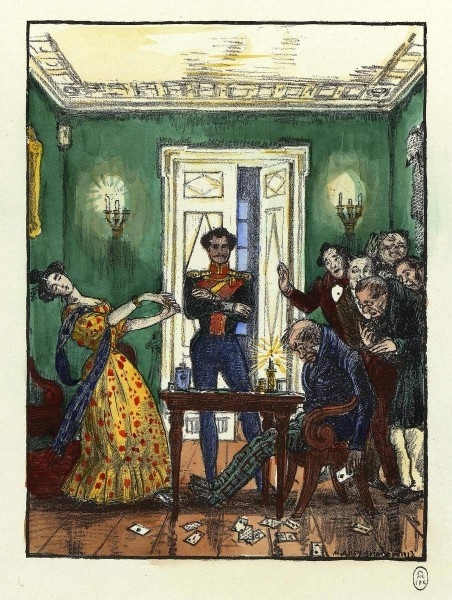

В 1836 году Пётр Захаров окончил Академию со званием свободного художника. Это звание присваивалось лицам, окончившим полный курс академического образования и получившим малую серебряную медаль. Также Захаров получил звание почётного гражданина. Почётные граждане были освобождены от телесных наказаний, им разрешалось иметь сады, загородные дворы, ездить в карете парой и четвёркой, а также давались иные сословные привилегии. В апреле 1837 года в отчете Общества поощрения художников сообщалось: «Захаров и Печенкин, обязанные своим образованием и успехами попечению Общества, из коих первый доставил на академическую выставку картины "Велисарий", "Гадание в карты" и несколько портретов, а последний — три картины, изображающие русские сцены, удостоились звания художников Императорской Академии художеств и выбыли из числа наших воспитанников. Комитет, в уважении их доброй нравственности и оказанных успехов на поприще изящных искусств, наградил их единовременно». В письме к П.Н. Ермолову Захаров писал: «Картина "Велизарий" большого успеха не имела, кроме хорошего мнения от членов Академии. Во время акта Алексей Николаевич Оленин обласкал меня как нельзя более и благодарил за успехи. Картину же купил с выставки господин Ульянин за триста пятьдесят рублей».

Захаров стал достаточно востребованным портретистом, который попеременно жил то в Москве, то в Петербурге. Тогда же он добавил к фамилии слово «чеченец». Одни считают, что он это сделал по идейным соображениям, чтобы подчеркнуть свою национальность. Другие – что фамилия Захаров была распространённой, и художник хотел выделяться на фоне коллег-однофамильцев.

Среди позировавших Захарову-Чеченцу людей был и М. Ю. Лермонтов. Есть мнение, что художник был прототипом героя «Мцыри». На это могут указывать первые строчки поэмы: «Однажды русский генерал/ Из гор к Тифлису проезжал;/ Ребенка пленного он вёз…»

В биографию художника часто вмешивалась политика. Это видно даже если сравнить статьи о художнике в википедии на русском и английском языках. В обоих случаях присутствует версия, что в 1836 году Пётр Захаров стал ухаживать за Глафирой Львовной, дочерью Льва Волкова, у которого молодой художник когда-то учился живописи. Захаровым даже якобы был написан портрет своей возлюбленной. Но родители сочли эту партию для своей дочери неудачной. Глафиру увезли на Кавказ и выдали замуж за некого французского эмигранта Бертье де-ла-Гарда. В англоязычной статье даже подчёркивается, что девушку принципиально выдали за первого встречного, вероятно, потому что она возжелала выйти замуж за чеченца, зато тот позже стал успешным человеком. Однако, например, исследовательница творчества художника М. Х. Шахбиева утверждает, что это – неправда. Дочь художника Глафира родилась, по её данным, только в 1829 году. Семья Бертье де-ла-Гард в России действительно жила, и это были богатые дворяне, связавшие жизнь с флотом. Дочь простого художника в качестве невесты их вряд ли бы заинтересовала (имя и отчество жениха википедия предусмотрительно не уточняет).

Достоверно известно, что художник мечтал продолжить учёбу за границей, но не смог этого сделать. В англоязычной статье википедии утверждается, что он «получил рекомендацию на стипендию для изучения искусства в Италии», однако его имя лично вычеркнул из списка Николай I, который не желал, чтобы Академия давала стипендии инородцам. Однако пенсионерские поездки давались тем, кто на конкурсной основе получал большую золотую медаль. Конкурс ежегодно проводился среди выпускников, которые писали картину на заданную тему, и победитель был только один. Нет никакой информации о том, что Захаров вообще принимал участие в этом конкурсе. Но уже в то время у него были проблемы со здоровьем, он был болен чахоткой. Среди его заказчиков были дочь Николая I великая княгиня Мария Николаевна и её будущий муж Максимилиан, герцог Лейхтенбергский.

В 1840 году Захаров поступил на службу в департамент военных поселений Военного министерства в качестве рисовальщика. В письме он сетовал: «Потеряв здоровье и при том надежды быть отправленным за границу, я покорился судьбе, решил избрать хоть немного, но верный кусок хлеба». Также он писал: «Был государь, и я сам видел, как на моих работах писал „хорошо“». Во время работы художник создал 60 рисунков обмундирования и вооружения российской армии, из которых к настоящему времени найдено 37. Однако вскоре болезнь обострилась, и он был вынужден оставить службу.

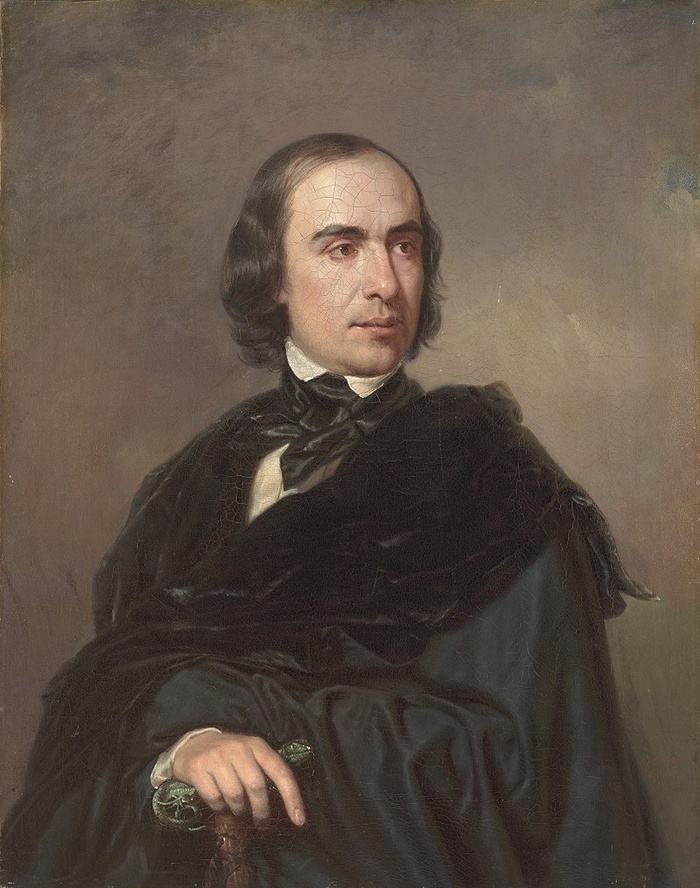

В конце апреля 1842 год художник переехал в Москву и поселился в доме Петра Николаевича Ермолова в Чернышевском переулке (ныне Вознесенский пер., 6). В 1843 году Академия Художеств за портрет А. Н. Ермолова присвоила Захарову-Чеченцу золотую медаль и звание академика.

Последние годы художник прожил в Москве. Там он сблизился с семьёй известного медика И. П. Постникова. Иван Петрович Постников (1813 – 1882) – хирург, сын московского купца 3-й гильдии Петра И. Постникова. В доме Постниковых бывали А .И. Герцен, Н. А. Некрасов, Т. Н. Грановский, Н. И. Надеждин, Ермоловы, братья Языковы и не только. 14 января 1846 года в церкви Покрова Богородицы в Кудрине Захаров венчался с сестрой Постникова Александрой Петровной. Шафером на свадьбе был генерал Алексей Петрович Ермолов. Невеста, как и жених, тоже страдала от чахотки и вскоре умерла. 15 июня её отпели в той же церкви, где прошло венчание. В конце лета умер и сам Захаров-Чеченец. Могила его долгое время считалась утраченной, но была найдена в 2017 году благодаря усилиям М. Х. Шахбиевой.

Из работ Захарова известны написанные маслом портреты генерала А. П. Ермолова, доктора Ф. И. Иноземцева (1844), профессора Тимофея Грановского (1845), Н. А. Постниковой (1845) и рисованные карандашом портреты семейства Постниковых, доктора Ивана Петровича Матюшенкова, композитора Петра Булахова, самого художника. Упомянутые произведения находятся в Третьяковской галерее. Самым ранним из приобретенных П.М. Третьяковым произведений является «Портрет доктора Ф.И. Иноземцева» (1844). Иноземцев был известным медиком, педагогом и общественным деятелем. Его портрет в 1880-х продала тёща художника. К тому моменту все её трое детей умерли, она осталась одна и остро нуждалась в деньгах.

Сохранилось письмо Н.А. Постниковой к коллекционеру от 7 марта 1883 года: «Милостивый государь Павел Михайлович, если Вы не отдумали купить у меня портрет Ф.И. Иноземцева, то вот настал черёд и ему поступить на съедение после моих китайских бобиков и саксонских пастушек. Но так как этот портрет — мой последний ресурс, .мне приходится крепко держаться той цены, которая была нормой художника, т.е. 1000 рублей». Сколько именно заплатил женщине Третьяков, неизвестно. Помимо портрета Иноземцева она продала свой собственный портрет и групповой семейный.

В 1929 году несколько работ Захарова из коллекции Третьяковской галереи были переданы в Чечено-Ингушский республиканский краеведческий музей в Грозном. В 1962—1963 годах ещё несколько картин («Чеченец в бурке», «Портрет неизвестного», три рисунка) были переданы во вновь созданный музей изобразительных искусств Чечено-Ингушетии. После депортации чеченцев о художнике стали забывать, а некоторые его работы приписали другим мастерам. Во время войны в Чечне музей был разграблен, а картины пропали. В 2012 году портрет Краевского кисти Захарова был продан на аукционе Сотбис более чем за один миллион фунтов стерлингов.

Другие работы мастера

Екатерина Аркадьевна Кочубей, ур. Столыпина. 1840-е годы. Художественный музей имени Ц. С. Сампилова. Улан-Удэ.

Портрет Ф.И. Ладыженского. 1838 Холст, масло. 34.7 х 28,8. Национальный художественный музей Республики Беларусь

5 самых известных мобилей Александра Колдера

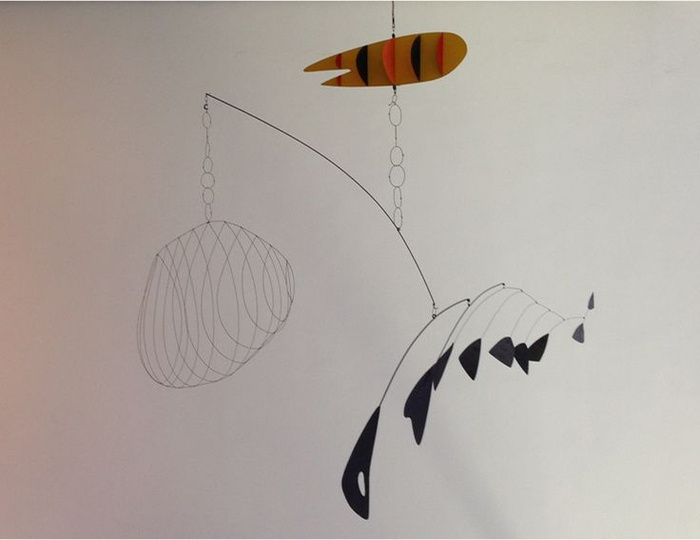

«Ловушка для омара и рыбий хвост» (1939)

Этот ранний мобиль был создан по заказу Музея современного искусства (MoMA) для лестничного пролёта нового здания, где он находится и по сей день. Работа сочетает органические, морские мотивы с новаторским использованием движения, передавая динамику подводных существ. Один из первых крупных заказов Колдера, он утвердил его как мастера интеграции искусства в архитектурное пространство.

«Без названия» (1976)

Расположенный в атриуме Восточного корпуса Национальной галереи искусства в Вашингтоне, этот масштабный мобиль достигает более 76 футов в ширину. Он состоит из изогнутых элементов, окрашенных в фирменные цвета Колдера — красный, синий и чёрный. Созданный незадолго до смерти художника, этот мобиль стал одним из самых амбициозных в его карьере, воплотив многолетние поиски баланса и кинетизма. В нём прослеживается связь с творчеством Пита Мондриана, близкого друга Колдера. Вдохновлённый абстракциями Мондриана и его палитрой (синий, жёлтый, красный), Колдер стремился «оживить» цвет, что привело его к исследованию движения как основы искусства.

«Чёрная вдова» (1948)

Этот крупноформатный мобиль отличается выразительным сочетанием чёрных металлических элементов и биоморфных форм, парящих в пространстве. Сегодня работу можно увидеть в Чикагском институте искусства. Этот шедевр зрелого периода Колдера демонстрирует его виртуозное владение балансом и сложной динамикой форм.

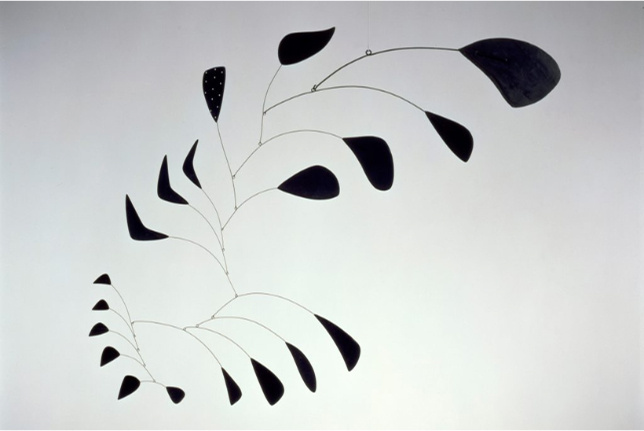

«Вертикальная листва» (1941)

Один из ранних мобилей Колдера, эта работа уникальна своей вертикальной композицией, напоминающей колеблющиеся ветви дерева. Она отражает эксперименты художника с нетрадиционными формами и природными мотивами. Сегодня «Вертикальная листва» экспонируется в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

«Мобиль на двух плоскостях» (1966)

Лёгкий и изящный, этот мобиль состоит из ярко окрашенных металлических пластин, закреплённых на длинных стержнях. Несмотря на монументальность, малейшее дуновение воздуха приводит его в движение, создавая бесконечное число вариаций форм. Работа хранится в Центре Жоржа Помпиду в Париже. Её почти невесомая структура подчёркивает мастерство Колдера в балансировке визуальной массы и динамики абстрактной композиции.

Значение мобилей Колдера

Работы Колдера вошли в коллекции самых престижных музеев мира, завоевав признание как у критиков, так и у широкой публики.

Их новаторский язык, сочетающий инженерную точность, абстракцию и движение, стал одной из визитных карточек искусства XX века. Творчество Александра Колдера продолжает вдохновлять как ценителей искусства, так и современных художников, оставаясь актуальным и сегодня.

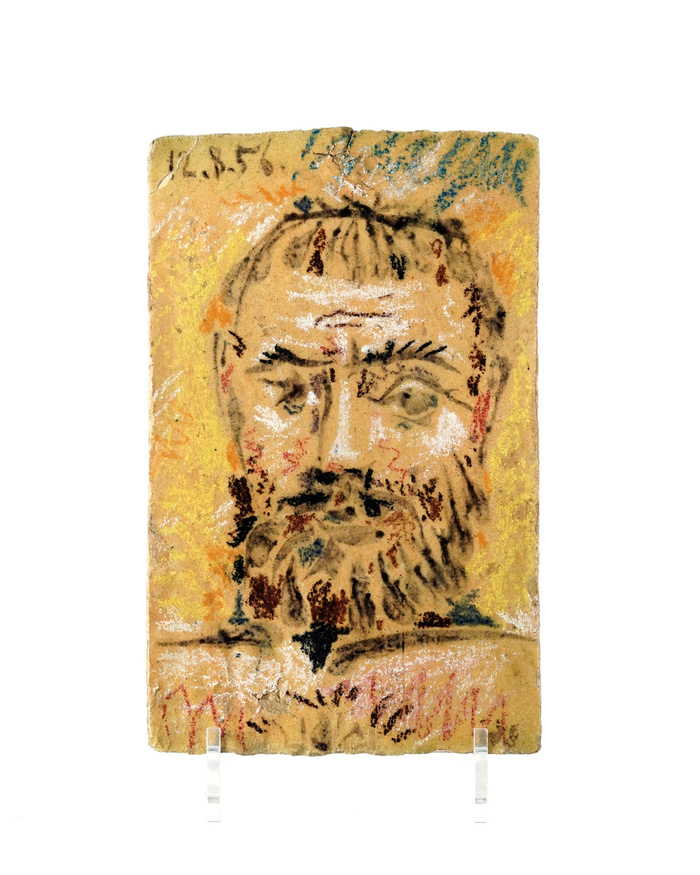

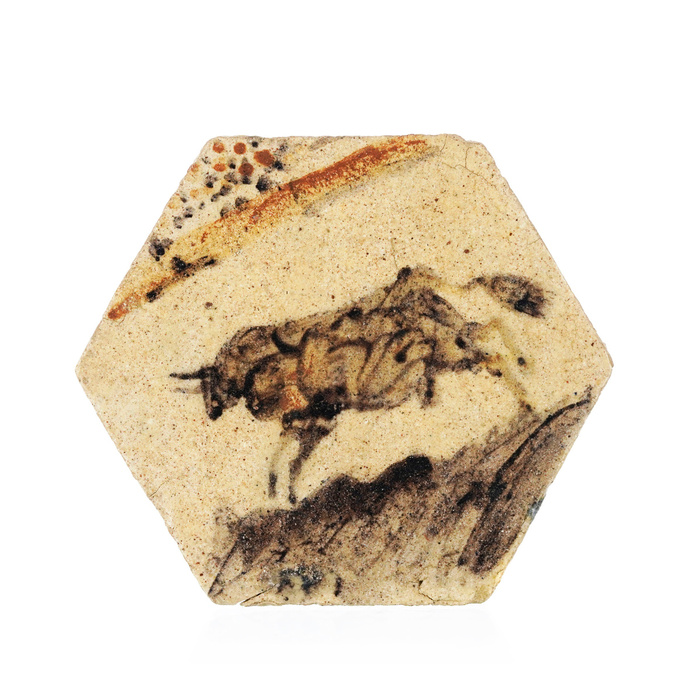

Редкие керамические работы Пикассо впервые выставлены на продажу

На этой неделе в аукционном доме Piguet в Женеве состоится событие, способное взволновать коллекционеров и ценителей искусства: на торги выставляют уникальные керамические работы Пабло Пикассо, десятилетиями хранившиеся в частных руках.

Семь тарелок и блюд, созданных мастером между 1947 и 1964 годами в приморском городке Валлорис на юго-востоке Франции, впервые покидают частное собрание и предстают перед публикой.

Эти произведения — часть огромного керамического наследия Пикассо, созданного в мастерской Madoura, которой владели Жорж и Сюзанна Рами. Именно там художник, уже прославившийся своими живописными и графическими работами, увлекся новым для себя материалом, экспериментируя с формами и росписью. За годы сотрудничества с Madoura он создал тысячи предметов — от ваз и кувшинов до декоративных тарелок, каждая из которых несет в себе мгновенный, почти детский восторг перед глиной и глазурью.

«Пикассо к тому времени был всемирно признанным художником, открывшим бесчисленное количество путей для искусства, — рассказывает Аделин Биш-Балерна, глава отдела живописи и скульптуры Piguet. — Но он искал новые способы выражения, и керамика стала для него еще одним полем для экспериментов».

Нынешняя коллекция десятилетиями принадлежала другу семьи, получившему ее в подарок от наследников Пикассо в 1980-х. Среди лотов — тарелки с изображениями животных, типичными для творчества художника: козла, быка, птицы, трех рыб. Особое внимание привлекает блюдо с портретом бородатого мужчины, оцененное в 30 000 швейцарских франков (около $37 000). Однако самые высокие ожидания связаны с двумя блюдами с голубями — их предварительная стоимость достигает 50 000 франков ($61 500).

«Если отойти от его картин и рисунков, цены на которые сегодня стали почти неподъемными, то здесь мы видим оригинальные работы Пикассо по вполне разумным оценкам», — отмечает Бернар Пиге, директор аукционного дома.

Хотя керамика Пикассо остается относительно доступным способом приобрести работу мастера, его рекорды в этой области впечатляют: в 2013 году на Christie’s в Лондоне прототип вазы Grand vase aux femmes voilées (1950) ушел за $1,15 млн. А в прошлом месяце одна из 25 существующих копий этой вазы была продана на онлайн-аукционе Christie’s за $811 921.

1

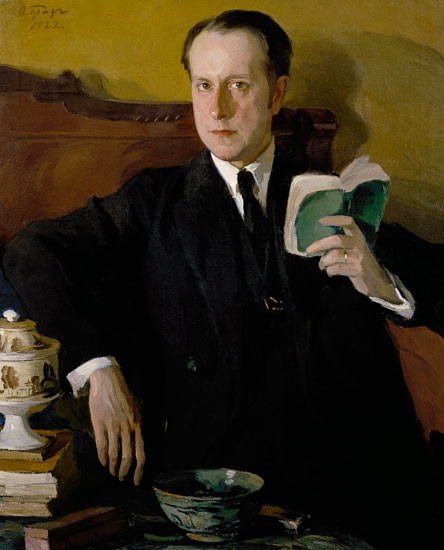

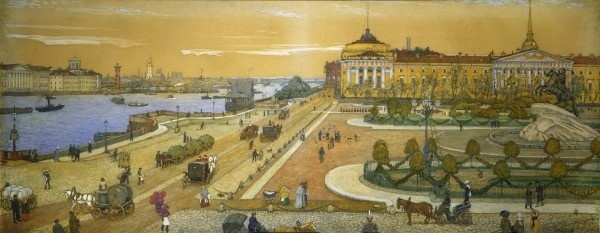

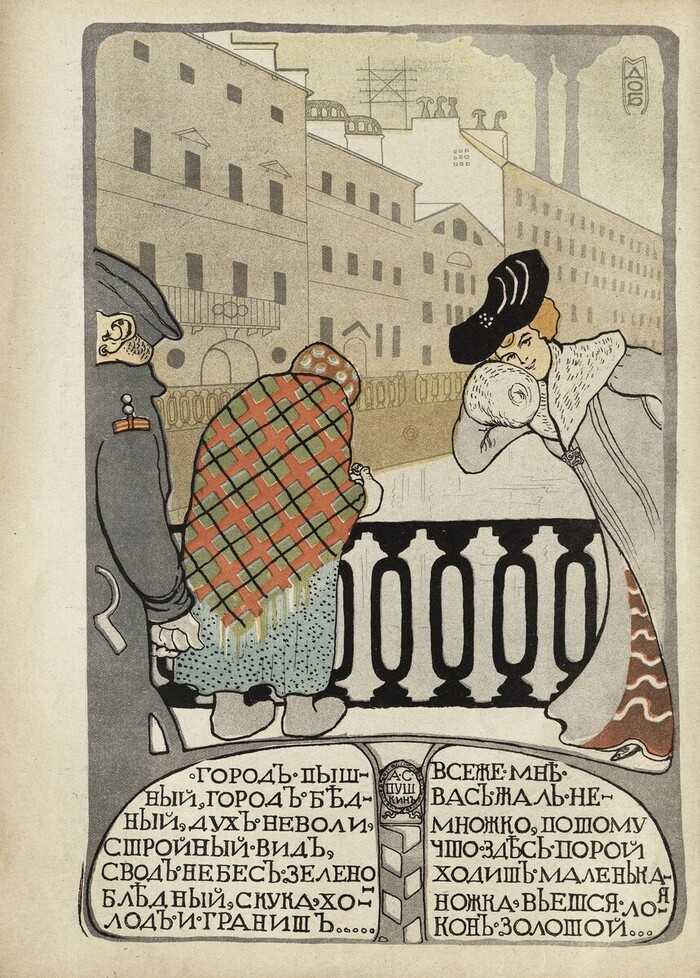

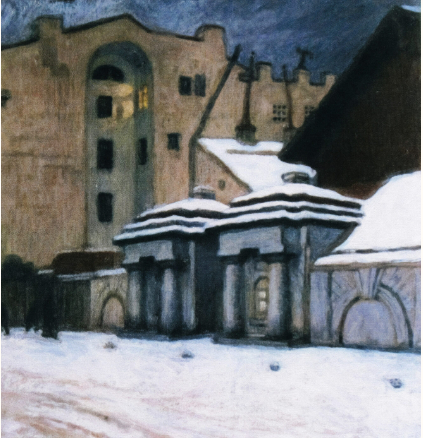

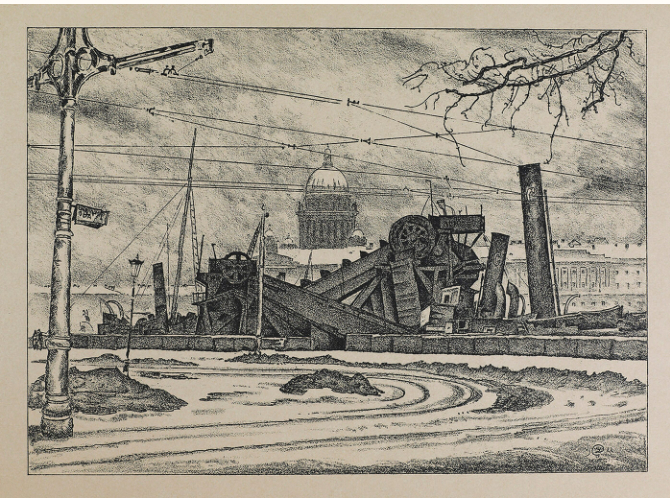

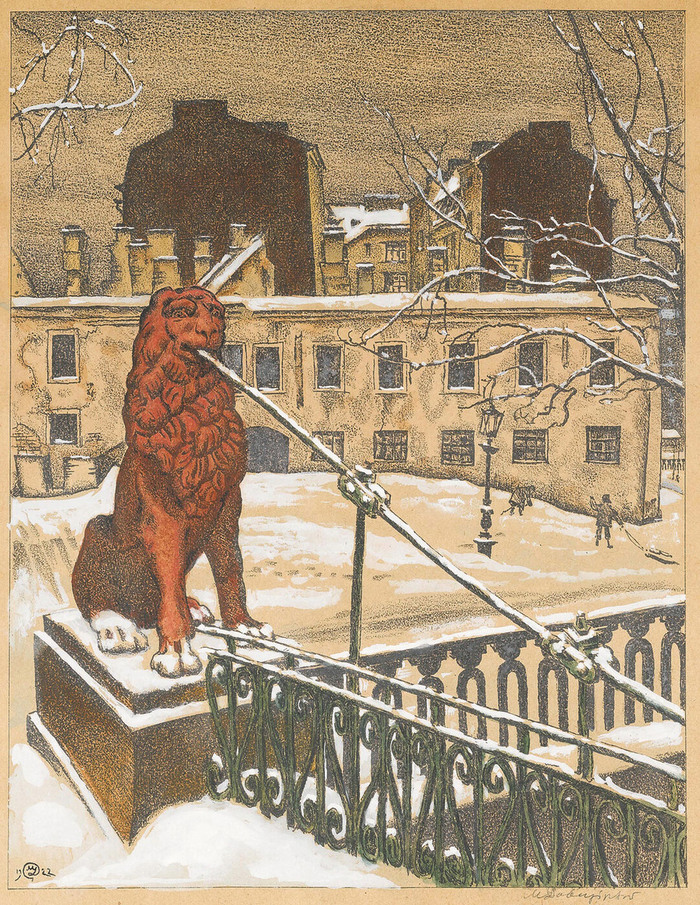

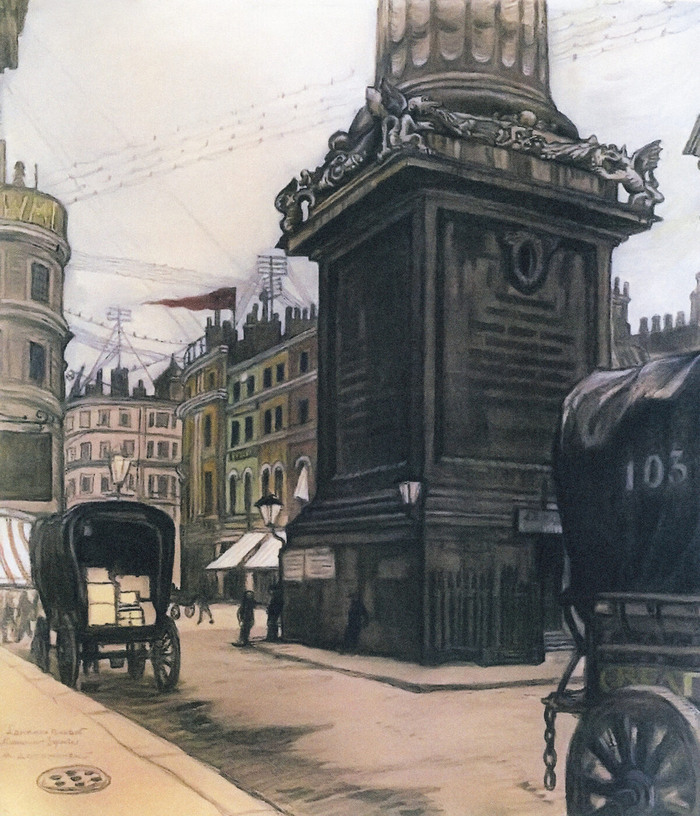

Петербург с литовским акцентом

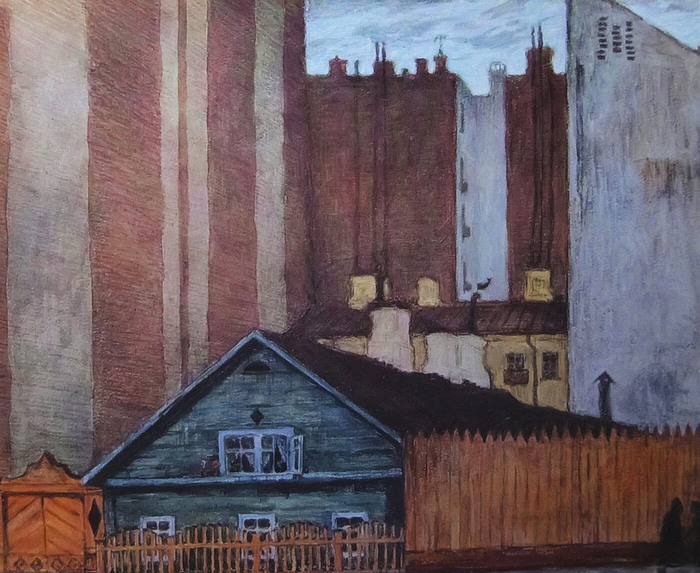

Мстислав Добужинский - яркий и самобытный художник, который с успехом работал и в России, и за рубежом. Известен он прежде всего книжными иллюстрациями и изображениями непарадного Петербурга.

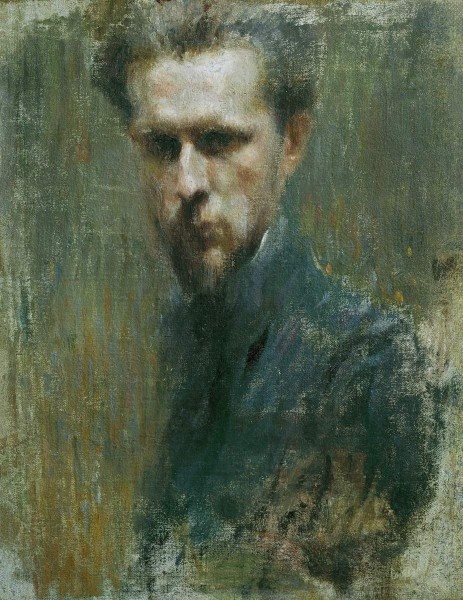

Будущий художник родился 2 (14) августа 1875 года в Новгороде в доме своего деда по матери — священника Тимофея Егоровича Софийского. Отец – генерал-лейтенант Валериан Петрович Добужинский. Его семья была литовского происхождения, а предки владели имением Добужи в Виленской губернии, отсюда и фамилия. Мать была оперной певицей. Когда М. В. Добужинскому было два года, родители расстались, и он остался с отцом. Мать переехала в Тамбовскую губернию и не принимала активного участия в воспитании сына.

Отец был хорошо образованным человеком, увлекался историей и искусством, любил книги и привил страсть к чтению сыну. Первые яркие впечатления, по воспоминаниям художника, связаны с Петербургом. Из эссе «Петербург моего детства»: «Все мое детство, до одиннадцатилетнего возраста, я прожил с моим отцом в Петербурге, в большой казенной квартире на Выборгской стороне, в доме Михайловского артиллерийского училища.

Перед моими окнами были запасные пути соседнего Финляндского вокзала, с красными товарными вагонами и длинными железнодорожными складами, а на горизонте виднелся тонкий силуэт Смольного и серебрилась полоска Невы. Вдали высились заводские трубы, и ранним утром я любил прислушиваться к протяжным и печальным фабричным гудкам. Мне интересно было глядеть, как медленно двигались по рельсам вагоны, сталкиваясь буферами, и забавлял меня маневрирующий паровоз с тогдашней смешной трубой в виде толстой воронки. Все это были самые ранние мои впечатления…

Иногда, гуляя с няней, я навещал на службе моего папу – его канцелярия помещалась на углу набережной и Литейного, – и мою прогулку я часто продолжал с ним.

Когда я появлялся в канцелярии, на меня посмотреть сходились сослуживцы отца, офицеры – до сих пор помню лица и фамилии этих ласковых со мною, бородатых, усатых, франтоватых и мешковатых артиллеристов. Меня тут же засаживали рисовать, снабжали карандашами (особенно я любил толстый синий и красный) и казенной бумагой для моего рисования...

Гуляя с отцом по Литейному, мы нередко заходили в магазин Девишина на углу Симеоновской в памятном мне красном доме, где отец всегда покупал бумагу, краски и карандаши для моего рисования (позже и учебные тетради), все это я имел в изобилии с трехлетнего возраста (а отец бережно собирал мои "произведения", и у него накоплялись целые альбомы)…

Очень часто с самого раннего детства я бывал в Измайловском полку, тоже в далеком от нас районе, у сестры моего отца – моей любимой тети Кати. Ее муж был командиром Измайловского полка, свитским генералом, и они жили в обширной и нарядной квартире на углу Фонтанки и Забалканского проспекта, в казармах полка – старинный дом Гарновского. Их сын, мой двоюродный брат Саша, пока не поступил в Лицей, был один из первых моих друзей детства, и я иногда туда приезжал с ночевкой».

Отец по долгу службы не раз переезжал, поэтому будущий художник успел пожить в разных городах. В гимназию Добужинский пошёл в Кишинёве, закончил гимназию в Вильнюсе. Наибольшее впечатление на него в детстве произвели Новгород, Санкт-Петербург и Вильнюс.

Добужинский рано начал проявлять интерес к рисованию. Позже он вспоминал: «Моя охота и способности к рисованию стали проявляться тоже очень рано – с тех пор, как я научился держать в руке карандаш, и тоже это было до известной степени наследственным. Отец мой рисовал очень хорошо для любителя и с натуры делал отличные и точные рисунки. Я видел у него старый альбомчик, куда он зарисовывал во время путешествия в Туркестан (1869 г.) разные типы и сценки. И мне, маленькому, он часто рисовал разные фигурки и рожи...

Склонность моя к узорным буквам и шрифтам, вероятно, идет из этого источника, и в гимназические годы все мои школьные тетради бывали изукрашены надписями, довольно хитроумными. Среди моих родных "настоящих" художников не было, но многие, как и мой отец, рисовали...

Когда отец заметил мою потребность к рисованию, он всячески старался ее поощрять, и у меня всегда было изобилие цветных карандашей и бумаги, а мои рисунки он с моего трехлетнего возраста стал бережно собирать и с их датой вклеивать в альбом, которых у него за мое детство накопилось несколько.

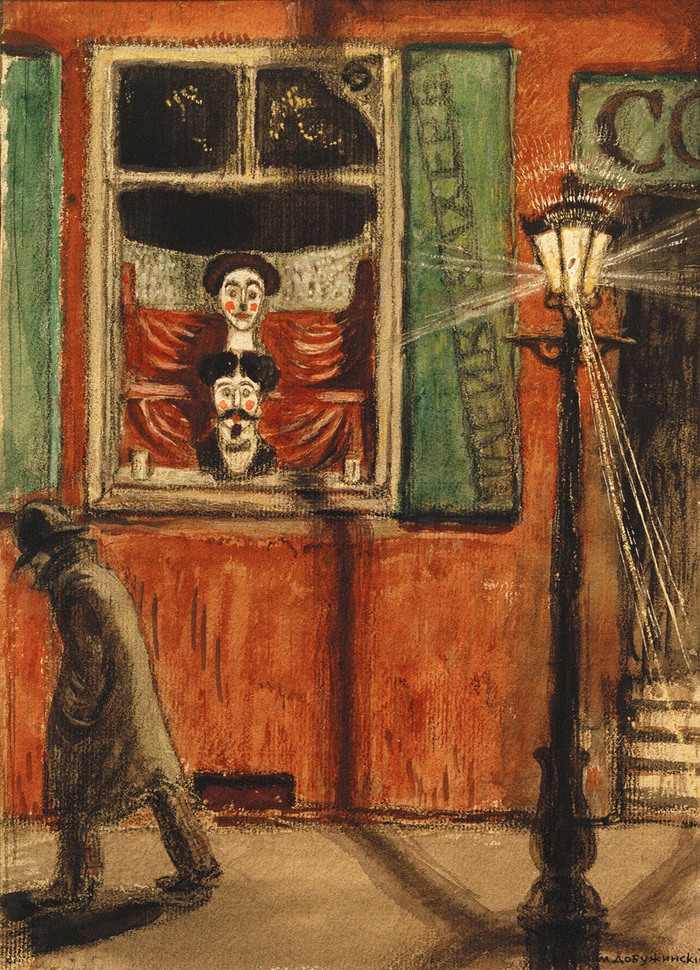

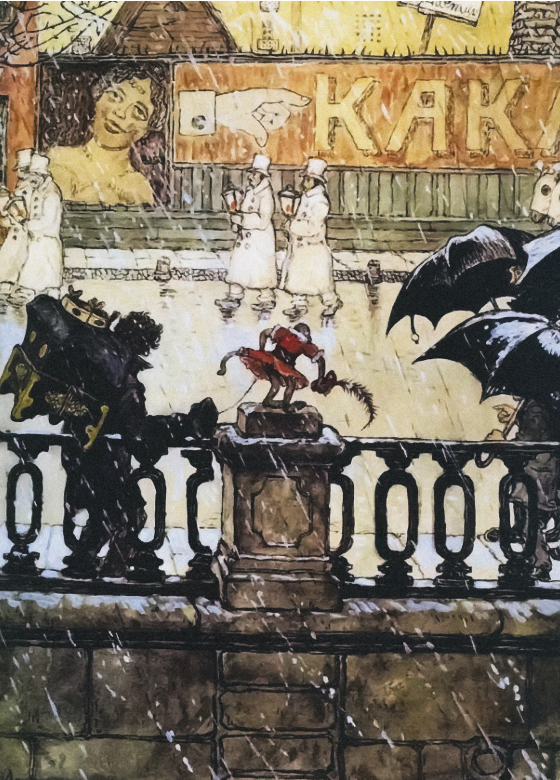

Гримасы города (1908) Люди в цилиндрах и фонарями - на самом деле факельщики - участники похоронной процессии. шарманщик с обезьянкой - тоже классический персонаж

Я с малых лет имел склонность к смешному и делал уродов и даже настоящие карикатуры. Больше всего я любил рисовать витязей и рыцарей – и в профиль и en face, разных чертей и сражения между добрыми и злыми ангелами (это было навеяно Доре!), любил машины и раз изобразил довольно сложную летательную машину, когда их еще и на свете не было. Потом пошли индейцы, взрывы кораблей, абордажи, сражения и разные исторические "композиции" – все, что было навеяно чтением…

"Вплотную" с натуры я начал рисовать во время нашего с отцом путешествия на Кавказ – мне не было полных десяти лет. Начал в Москве – вид из окна гостиницы на Кремлевскую стену. В Пятигорске в мой альбом рисовал и отец. Мы рисовали гору и двор нашего домика, а на память – черкесов и киргизов… Я рисовал и цветным и черным (свинцовым и итальянским) карандашами, подражая тому, что я видел, делал штрихи и тушевал растушевкой и очень любил фиолетовые чернила». Осенью 1884 года девятилетний Мстислав был принят в младший класс Рисовальной школы Общества Поощрения Художеств (без экзаменов, по представленным рисункам). При этом занимался он утром в женском классе, так как занятия для мальчиков были вечером, а к этому времени привозить его было неудобно. Занятия в Рисовальной школе он посещал пару лет.

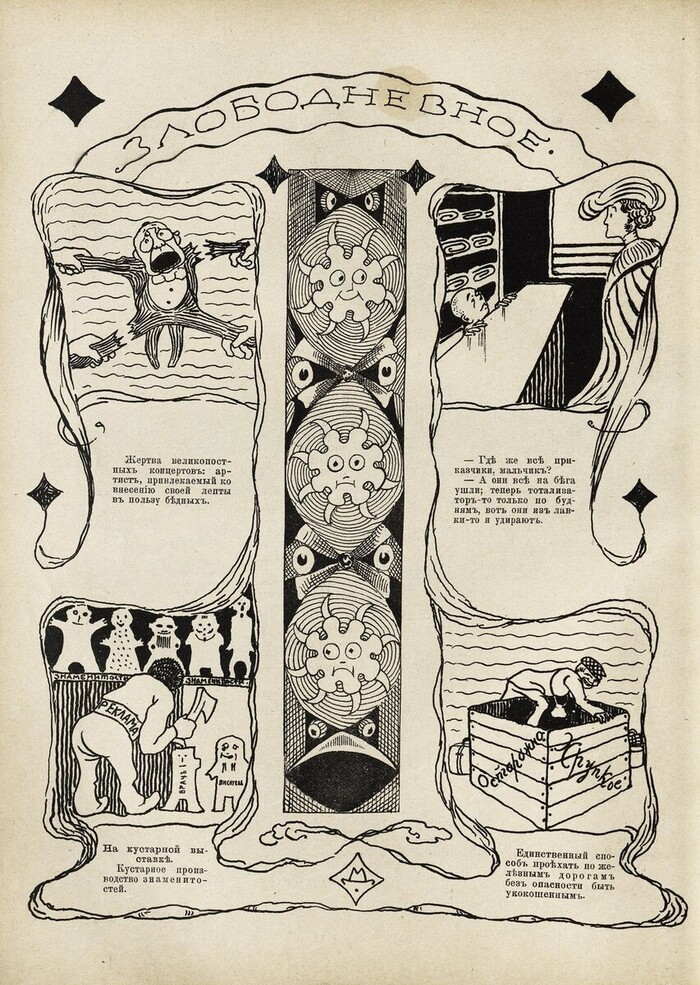

В гимназию будущий художник пошёл в Кишинёве, сразу во второй класс. В этом городе у его отца родился ещё один сын – Игорь. Мстислав Добужинский был очень привязан к младшему брату. В 1889—1895 годах Добужинский учился в Виленской 2-й гимназии. Затем он вернулся в столицу. По настоянию отца он поступил на юридический факультет Петербургского университета, но параллельно обучался в частных художественных школах. Рисунки молодого художника появились в юмористических журналах «Стрекоза» и «Шут».

О работе в «Шуте» он позже вспоминал так: «Глупее всего было то, что, закабалив себя ради жалования, я на своей службе не получал пока ни копейки! Полагалось выдержать какой-то законный срок! Но как раз именно под крышей этого допотопного учреждения неожиданно открылся источник небольшого постороннего и постоянного заработка. Среди моих скучных и сонных геморроидальных сослуживцев оказался один жизнерадостный молодой человек Мазуркевич, круглолицый и румяный, с эспаньолкой и в золотом пенсне со шнурком, хохотун и анекдотист и вдобавок стихотворец — совсем роза среди чертополоха… От скуки я раз не утерпел и нарисовал в карикатурном виде одного из чиновников. М[азуркевич] подглядел карикатуру, и ему пришла блестящая мысль делать вместе со мной еженедельную страницу в “Шуте” — “недельные (это казалось, вероятно, ужасно остроумно) наброски”, — и стал меня соблазнять верным заработком. И увы, как меня ни коробило сотрудничество в этом пошловатом издании, я скрепя сердце согласился. Рисовал я “инкогнито” — вместо подписи ставил монограмму “М. Д .”, которая походила на шляпу, и, хотя злободневные темы были самые плоские, меня занимало выдумывать общую страничную композицию и упражняться в чистоте штриха». Художник пытался поступить в Академию художеств, но попытка не увенчалась успехом.

В 1899 году Добужинский женился на Елизавете Осиповне Волькенштейн. С ней он познакомился в студенческие годы в доме своего дяди. Её отец был потомственным почётным гражданином, управляющим Ростовским купеческим банком и стоял во главе еврейской общины Ростова. После свадьбы супруга перешла из иудаизма в православие. Брак был счастливым. Омрачила его только смерть первенца Константина.

В 1899 году после окончания университета и сразу после свадьбы Добужинский с женой уехал в Мюнхен, где учился в школе Антона Ашбе, затем у Шимона Холлоши в Венгрии. Через пару лет художник с супругой и маленькой дочкой вернулся в Петербург. В 1901 году он изучал гравюру под руководством известного мастера Василия Матэ. Живописью он занимался в свободное время, а чтобы содержать семью, работал младшим делопроизводителем в канцелярии по отчуждению имуществ Министерства путей сообщения. Также он продолжал создавать иллюстрации для «Шута» и для художественных книг. С 1906 года преподавал в художественной школе-студии Е. Н. Званцевой.

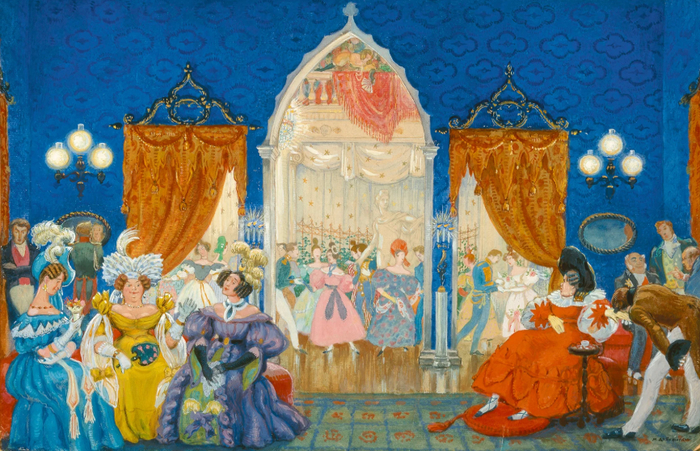

В 1907 году Добужинский дебютировал как театральный художник. По приглашению К. С. Станиславского с 1909 года он сотрудничает с Московским Художественным театром. Первая же постановка — «Месяц в деревне» И. С. Тургенева — вызвала большой интерес у публики.

Игорь Грабарь, с которым Добужинский познакомился за границей, показал рисунки молодого художника Сергею Дягилеву и Александру Бенуа для публикации в журналах «Мир искусства» и «Художественные сокровища России». Вскоре Добужинский стал полноправным членом «Мира искусства». Позже художник вспоминал: «Войну, объявленную "Миром искусства" Академии художеств, я с восторгом приветствовал, зачитывался еще в Мюнхене журналом Дягилева и делался все более революционно настроенным против сего "оплота и гнезда реакции" в русском искусстве. Теперь, после Мюнхена и тех новых откровений, которые я получил за границей, когда я чувствовал себя обладателем некой истины в искусстве, – что могла мне дать Академия? Но у меня была мысль, что, попав в нее, я мог пользоваться (и бесплатно) живой натурой, и я воображал, что смогу там продолжать работать, как хочу, идти собственной дорогой... Мерещилась при этом еще и другая "высокая цель". Мысли мои были самые наивные: я был уверен, что, проникнув в этот "вражеский стан" и показывая там пример, "как надо работать", можно будет оживить академическую мертвечину и вообще сделать подкоп под академические "устои". Я забывал только, что для этого отважного дела надо было прежде всего быть принятым в эту Академию. Но почему-то в этом я не сомневался.

И вот в середине сентября, чувствуя себя немного как "тать", я очутился среди экзаменующихся в Рафаэлевском зале Академии. Для меня было сюрпризом, что рядом со мной оказался мольберт Вальтера Локкенберга, моего товарища по школе Ашбе! В Мюнхене он был ярым поклонником "Мира искусства", мы оба изучали каждый номер от доски до доски. Тут оказалось, что и он держит экзамен, полный также самых озорных намерений, как и я! И мы тут же, "с места в карьер" начали "делать революцию", т. е. стали вперегонку писать натурщика по-"грабаревски" – жирно, цветисто, с зелеными подпалинами, не жалея масляной краски.

Оба наши этюда (насколько помню, вовсе неплохие и по живописи, и по рисунку) возбудили удивление, даже некоторую сенсацию, в "паузы" около наших холстов собирались группы экзаменовавшихся, профессора же молчаливо проходили мимо. Разумеется, за дерзкие краски приняты мы оба не были и "революцию" в Академии поднять не могли...

Как бывало всегда в Академии, делалась потом выставка экзаменационных этюдов и можно было выставлять и принятым и непринятым свои домашние работы. Я воспользовался этим и демонстративно выставил многие из моих мюнхенских рисунков, которые, говорят, обратили на себя внимание. (Это была моя первая выставка, если не считать ученической выставки школы Холлоши, бывшей летом того же года в Будапеште)».

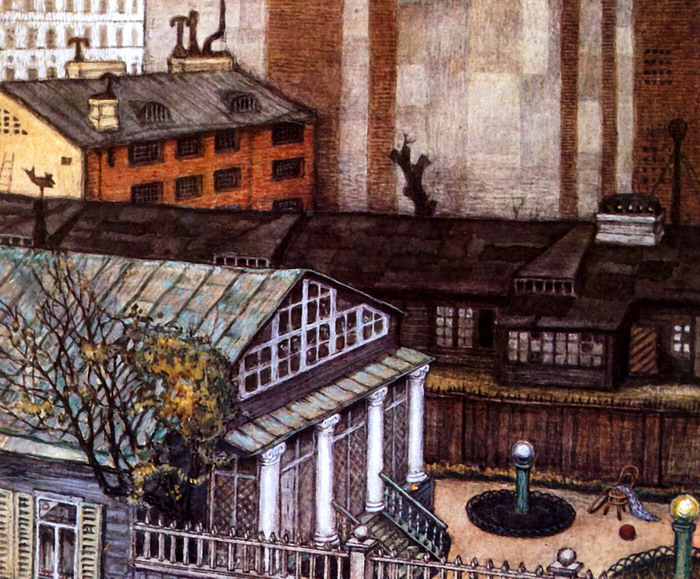

Из воспоминаний художника об этом периоде жизни в Петербурге: «Я не помню точно, почему мы с женой выбрали именно Измайловский полк, чтобы там поселиться. Кажется, просто подвернулась по газетному объявлению удобная квартира в 6-й роте. Роты мне были знакомы еще в детстве: на 1-й роте когда-то жил дедушка, а в старинном доме Гарновского на углу Фонтанки, где были казармы Измайловского полка, жила моя тетя, Катя Маклакова, и белый Троицкий собор, который я знал и любил еще с детства, — эти воспоминания делали почти родным это место. В тихих улицах (ротах) и посейчас держался особенный, петербургский уют, и стояли еще нетронутыми маленькие ампирные домики, каменные и деревянные, двухэтажные и трехэтажные, часто с мезонинами, с гипсовыми классическими масками или венками над окнами. Не шумной была и 6-я рота, где находился только что выстроенный дом, в котором мы поселились...Через год мы переехали в соседнюю 7-ю роту, где и прожили целых семь лет. Улица была пролетарская, шумная, с извозчичьими дворами и трактирами. Но наш пятиэтажный кирпичный дом стоял в глубине двора, отступя от улицы, на которую выходил длинный фасад низенького старинного особнячка хозяина, выкрашенный в зеленый цвет, со ставнями и белыми ампирными украшениями над окнами. Во дворе был садик с высохшим фонтанчиком посередине и высокими, хотя и чахлыми, деревьями и качелями. Сбоку же садика высились черные штабеля дров и целая гора каких-то красных саней розвальней. Эта неказистая, но ставшая мне милой петербургская "усадьба" была неоднократно мной изображаема и в летнем ее виде, и в уютном снежном уборе…

Меня и теперь удивляет, почему меня привлекала эта сторона Петербурга, а не его красота, которую я так любил с детства и продолжал любить уже сознательно; меня больше в ту пору пленяли эти далекие от "красивости" черты Петербурга. Я любил выбрать такую точку зрения, чтобы композиция была острой, небанальной, и тут все время передо мной был пример Хирошиге. Я продолжал рисовать "мой" Петербург для себя, и может быть, и естественно для моих настроений того времени, что мой вкус останавливался тогда на формах таких простых и даже суровых, лишенных всякой "красивости", как та стена. И все больше и больше меня влекло изображать графически сам по себе четкий и геометрический Петербург. Ничто не мешало мне сосредоточиваться в те свободные часы, когда я с жадностью торопился рисовать. Моя семейная жизнь с ее уютом давала мне полное равновесие и душевный покой».

Художник вспоминал, что долгое время делал на улице небольшие зарисовки, а потом писал дома по памяти. Он стеснялся работать на улице, и страх этот преодолел только поработав за границей.

После революции Добужинский занимался преподавательской деятельностью, создавал книжные иллюстрации. Он успел проиллюстрировать такие произведения как «Станционный смотритель» А. С. Пушкина (1905), «Казначейша» М. Ю. Лермонтова (1913), «Новый Плутарх» М. А. Кузмина (1918), «Барышня-крестьянка» А. С. Пушкина (1919), «Белые ночи» Ф. М. Достоевского (1921), «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1921), «Скупой рыцарь» А. С. Пушкина (1921), «Тупейный художник» Н. С. Лескова (1921) и др.

Оформлял книги для детей: «Свинопас» Г. Х. Андерсена (1917), «Весёлая азбука» Н. Павловой (1924), «Примус» О. Мандельштама (1924). В 1921 году художник создал серию литографий «Петербург в 1921 году».

Он занимал должность члена Комиссии по делам искусств при Совете рабочих и солдатских депутатов, члена Государственных трудовых мастерских декоративного искусства, секретаря Особого совещания по делам искусств. В октябре 1918 года был избран учёным хранителем Эрмитажа. Добужинский принимал участие в организации Витебского художественно-практического института, Витебского художественного музея, Музея икон старого Витебска, в организации петроградского Дома искусств, стал заведующим художественной частью Большого оперного театра.

В 1924 году по приглашению друга, поэта и полномочного представителя Литовской Республики Ю. К. Балтрушайтиса Добужинский переехал в столицу Литвы Каунас (в то время столицей был именно Каунас).

Затем некоторое время он жил в Риге и Париже. Всё это время он писал картины, работал театральным художником. С 1926 по 1929 год сотрудничал с театром Н. Ф. Балиева «Летучая мышь» в Париже, работал над фильмом «Плодородие» по роману Э. Золя «Земля» (для парижской фирмы «Сентраль Синема»), участвовал в организации выставки «Мира искусства» (1927), преподавал в Парижской школе декоративного искусства, основанной Н. В. Глобой.

В 1929—1935 годах Добужинский жил в Литве, в Каунасе. Преподавал в Каунасской художественной школе, а в январе 1931 года стал главным художником Литовского государственного театра, открыл частную школу живописи.

В 1939 году художник вместе с семьей переехал в США. Он сотрудничал с театром Михаила Александровича Чехова и думал, что переезд будет лишь на время работы. Однако начавшаяся война заставила его остаться. После войны художник часто приезжал в Европу, в Париже, Риме, Лондоне. Добужинский умер в Нью-Йорке 20 ноября 1957 года в доме младшего сына Всеволода в возрасте 82 лет. Последнее интервью Мстислав Добужинский дал за два дня до своей смерти, 19 ноября 1957 года, корреспонденту Радио «Свобода» Борису Оршанскому.