Клод Моне, патриарх импрессионизма, посвятил более 250 полотен мотиву кувшинок. Этот навязчивый, почти медитативный цикл стал его magnum opus и духовным завещанием. Чтобы понять генезис этой одержимости, необходимо обратиться к 1914 году — периоду глубокого личного и творческого кризиса мастера.

Клод Моне был сломлен: смерть любимой жены, угасание зрения из-за катаракты, мучительная зубная боль и мрачный фон Первой мировой войны, на фронт которой отправился его сын. Мир вовне рушился, и художник совершил уход в собственноручно созданную вселенную в Живерни, в деревне в 50 милях от Парижа.

Здесь он погрузился в сизифов труд, начатый двумя десятилетиями ранее: грандиозный цикл «Кувшинки». Это должна была быть итоговая работа, монументальная панорама, запечатлевшая игру света от заката до рассвета на почти 100-метровом полотне. После смерти Моне в 1926 году цикл был преподнесен в дар французскому государству и осмыслен как лебединая песня импрессионизма и прорыв к истокам абстрактной живописи.

Само пространство для этого подвига было творческим актом. Приобретя в 1890 году дом в Живерни (с помощью галериста Поля Дюран-Рюэля, открывшего ему американский рынок), Моне не просто разбил сад, а сконструировал идеальную художественную лабораторию. Он преобразил фруктовый сад в водный, перенаправив русло реки Эпт, что вызвало недовольство местных жителей, прозвавших его «маркизом». Флора для пруда тщательно отбиралась у специализированных питомников; Моне импортировал экзотические сорта из Южной Америки и Египта.

Вопреки сегодняшнему восприятию сада как идиллического образа французской деревни, это был чистый артефакт, синтез английской, французской, голландской и, что наиболее важно, японской садовой традиции.

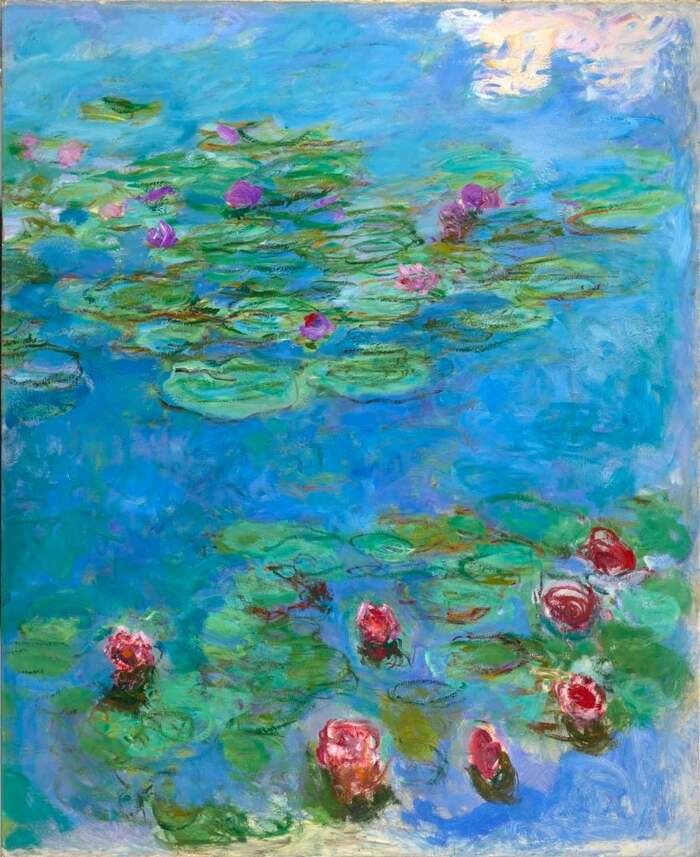

Эпоха японизма была в зените, и студия Клода Моне ломилась от гравюр Утамаро и Хиросигэ. Их влияние читается в изогнутых японских мостиках, переброшенных через пруд, и в самой композиции, где кувшинки часто даются крупным планом, вне классической перспективы. Возможно, Моне, будучи атеистом, находил в буддийском символизме кувшинки, произрастающей из грязи к прекрасному цветению, мощную метафору для собственного творческого метода, хотя его работа в саду часто сопровождалась приступами ярости, а не спокойствия.

Фундаментальный смысл этого предприятия — абсолютный контроль. Если прежде Моне, апостол пленэра, сам выходил навстречу миру, чтобы писать стога сена, соборы или морские пейзажи, то теперь он пригласил мир к себе.

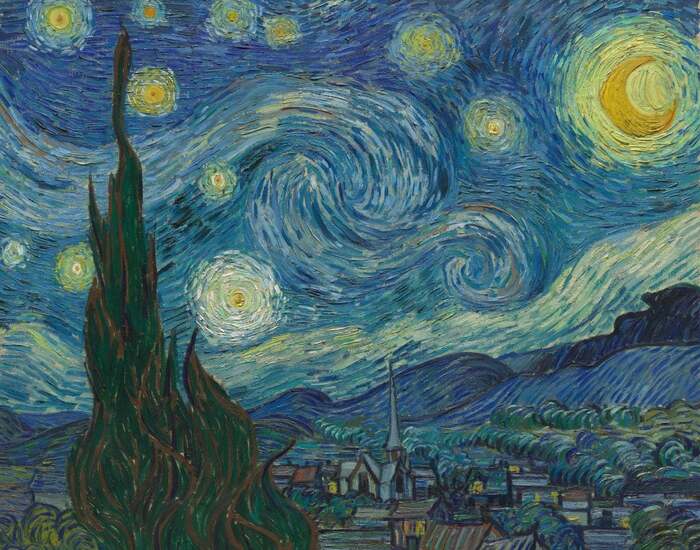

С 1890 по 1926 год он создавал вариации на одну тему. Как признавался сам художник, «водяные лилии — это лишь аккомпанемент». Истинным субъектом была сама стихия света — непостоянная, вечно изменчивая, которую, по словам Моне, в Живерни нужно было ловить каждые семь минут.

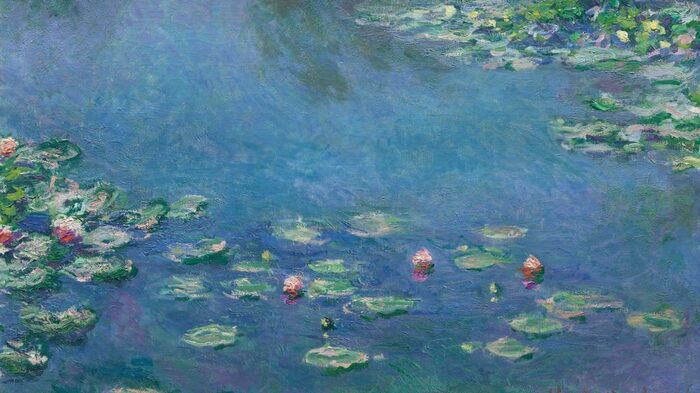

С возрастом эта одержимость светом достигла апогея. Ранние «Кувшинки» еще содержат традиционные элементы пейзажа: линию горизонта, четкие рамки. Однако к 1909 году происходит радикальный сдвиг. Ракурс сужается, небо изгоняется с холста и присутствует лишь как отражение в воде, что, по признанию Мона критику Гюставу Жеффруа, стало для него навязчивой идеей.

Его «Grande Decoration» («Большая декорация»), начатая в 1914 году, пошла еще дальше. Моне работал над ней до самой смерти, нанося слой за слоем краску, создавая серию настолько размытую, пятнистую и новую по своей языковой структуре, что впоследствии ее назовут точкой отсчета для абстрактных исканий Джексона Поллока и Марка Ротко.

В этих полотнах импрессионизм преодолел себя, трансформировавшись из отражения мгновенной реальности в глубокое, почти бесконечное созерцание самой материи света, цвета и воды.

Больше историй из мира искусства в моем Tg.