Что такое шедевр?

Сегодня мы называем шедеврами выдающиеся произведения искусства, музыки литературы или архитектуры. Однако раньше это слово означало нечто совсем (ну почти совсем) другое...

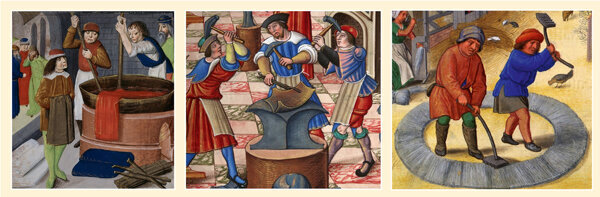

Перенесёмся лет на 700–800 назад, в средневековый западноевропейский город. Например, в Лион во Франции, в Милан в Италии или в Любек в Германии.

Вся власть – и гражданская, и военная – в таких городах принадлежала особым организациям – торговым гильдиям и ремесленным цехам.

ЧТО ТАКОЕ ЦЕХ?

На современных фабриках и заводах «цех» – это помещение, в котором производится какая-то отдельная продукция. Например, на кондитерской фабрике бывает конфетный цех, бисквитный цех или карамельный цех. На машиностроительном заводе – кузнечный цех, литейный цех или сборочный цех. В кузнечном цехе делают кованые металлические детали, в литейном – литые, в сборочном – производят сборку готовых изделий, например, станков или автомобилей.

Однако в Средние века «цехом» называлось не помещение, а особого рода организация, объединявшая мастеров-ремесленников. Кто ты? Портной? Значит, должен входить в цех портных. Кузнец? Значит, должен быть мастером цеха кузнецов. Художник? Обязан состоять в цехе художников города. Иначе никто и никогда у тебя ничего не купит.

Чем-то средневековый цех был похож на орден джедаев из фильма «Звёздные войны» – в цехе были строгие правила, цех ни от кого не зависел (у цехов были собственные суды, собственные законы и даже собственные тюрьмы), и, вдобавок ко всему, тогдашний ремесленный цех был грозной военной силой.

Во главе каждого цеха стоял старейшина – самый старый и уважаемый мастер. Возможно, вы читали сказку Тамары Габбе «Город мастеров» или видели одноимённый фильм – там как раз описан такой средневековый город, в котором вся власть принадлежит старейшинам ремесленных цехов. У каждого цеха были собственные герб, флаг, форменная одежда и даже вооружённая стража – настоящее «государство в государстве»!

МАСТЕРА ИЛИ РЫЦАРИ?

«Как же так?» – спросите вы. Ведь на уроках истории нам рассказывали, что в Средние века главной военной силой были рыцари-феодалы? При чём здесь мастера? Какие могут быть военные из художников, ткачей или портных?

Ну что ж, так думали многие короли и рыцари, считавшие, что «подлые ткачи и пивовары» воевать не умеют. И жестоко ошибались – например, в 1302 году, в битве при Куртрэ, фламандские «жестянщики, ткачи и пивовары» наголову разгромили французское рыцарское войско. Погиб даже главный полководец, граф Роберт Артуа, родственник самого короля! С убитых рыцарей гордые фламандцы сняли больше 700 золотых шпор и повесили их в знак победы в городском соборе. «Битва золотых шпор» – так до сих пор называют битву при Куртрэ в Голландии и Бельгии.

ШНАЙДЕРЫ ПРОТИВ ШМИДТОВ

Самым низким рангом в цехе был ранг ученика. В ученики обычно брали мальчиков в возрасте 10–13 лет, и ученичество продолжалось около 7–8 лет. Иногда за обучение ученика платили родители; однако намного чаще ученик работал в цехе просто за еду и крышу над головой. Само собой, никакой важной работы ученикам, особенно младшим, не доверяли – в основном они мыли полы и посуду, чистили конюшни и бегали по городу с мелкими поручениями. Старшим ученикам уже дозволялось помогать мастерам и подмастерьям в ремесленной работе, но никаких денег им не полагалось.

Кстати, нетрудно догадаться, что у многих цеховых мастеров были собственные дети – которые буквально «автоматом» попадали в ученики. Сын ювелира становился ювелиром, сын портного становился портным, сын кузнеца – кузнецом. Дочери мастеров ремесленного цеха выходили за сыновей мастеров того же самого цеха, и так происходило в течение многих и многих поколений. Современные учёные в Германии даже как-то провели любопытное исследование – сравнили физические данные людей с фамилией Шнайдер (то есть «портной») и людей с фамилией Шмидт (то есть «кузнец»). Так вот, даже в нашем XXI веке Шмидты, то есть потомки кузнецов, оказались в среднем более высокими и мускулистыми, чем потомки портных — Шнайдеры!

БОЕВОЙ ПОДМАСТЕРЬЕ

Следующим рангом в цехе был ранг подмастерья. В наше время подмастерьями часто иронически называют людей не особенно искусных, начинающих, дилетантов; однако в Средние века такого человека назвали бы учеником, но никак не подмастерьем.

Подмастерье – это уже квалифицированный искусный работник, который за свою работу получает очень даже неплохие деньги. Многие готовые вещи, которые цеха выставляли на продажу, делались именно подмастерьями, а не мастерами. Впрочем, подмастерья не только работали «по специальности» – именно они были основной военной силой цеха, а заодно и его охраной. Подмастерья также следили за дисциплиной среди учеников (иногда весьма строго), а также работали приказчиками (на современном языке «приказчик» – это одновременно и рекламный агент, и продавец) в лавках и на ярмарках.

Однако насколько далеко было ученику до подмастерья, настолько же подмастерью было далеко до мастера. Подмастерье не имел права на собственное клеймо, то есть даже если он делал то или иное изделие самостоятельно, это изделие всё равно подписывалось клеймом мастера. Подмастерья не имели права голоса в совете цеха. Подмастерье не мог набирать себе учеников. Подмастерье не имел права без разрешения мастера жениться, сменить место жительства, да даже просто бросить работу и сбежать – средневековые законы обходились с беглыми подмастерьями очень сурово!

Мечтой каждого подмастерья было стать настоящим мастером, получить свободу, право на собственную «марку», на собственный дом и уже самому набирать себе учеников и подмастерьев. И вот тут-то мы и встретимся со словом «шедевр»…

МАСТЕПИС, ОН ЖЕ МАЙСТЕРШТЮК

По-французски «шедевр» (chef-d’oeuvre) буквально означает «главное изделие». По-английски это будет называться «masterpiece», а по-немецки – «Meisterstück».

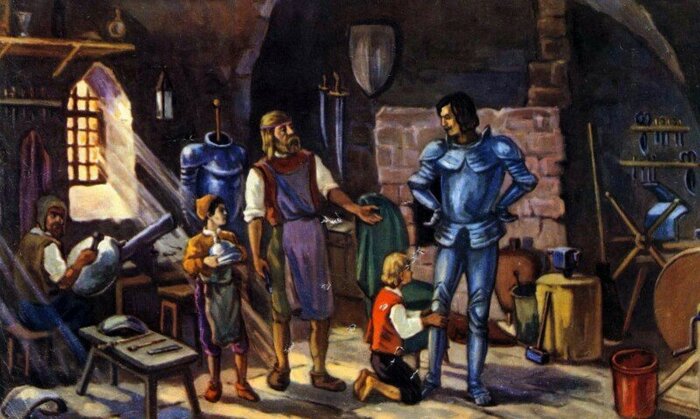

Чтобы стать мастером, подмастерье должен был выполнить ряд трудных условий. Например, он должен был отработать определённый срок (обычно не менее 10 лет). У него должно было быть достаточно денег, чтобы обзавестись собственным домом. Он должен был на свои деньги купить полный латный доспех для цехового арсенала (помните? цех был ещё и военной организацией!). Он должен был устроить на свои деньги пиршество для старейшины и всех мастеров. Но это всё было не главное.

Главное – это было создание шедевра, то есть «главного изделия», настолько выдающегося образца своего искусства, чтобы ни у кого не могло возникнуть даже и тени сомнения, что это делал подлинный мастер. Сейчас бы это назвали «экзаменом» или «практической работой», но в те далёкие времена это называлось словом «шедевр».

ЧТО ТАКОЕ ШЕДЕВР

Правила создания шедевра были сложнее любого современного экзамена.

Во-первых, шедевр должен быть полностью придуман автором (копировать чужую работу не запрещалось, но шедевром это ни один мастер не признает).

Во-вторых, шедевр должен быть создан за свой счёт. Скажем, если подмастерье-ювелир хотел сделать драгоценный кубок в качестве шедевра, он должен был самостоятельно купить золото, серебро и самоцветные камни.

В-третьих, за шедевр нельзя было выдать заказное изделие. Если изделие было сделано на заказ или на продажу, то есть «за деньги», то шедевром оно не считалось.

В-четвёртых, автор должен был делать шедевр целиком и полностью сам, от первой операции и до последней. Обычно в цехе многое делали старшие ученики и подмастерья – скажем, в ювелирном цехе им поручали такие операции, как вытягивание проволоки или растирание красок для эмали. Однако к шедевру это правило не относилось – автор должен был делать все операции сам.

В-пятых, подмастерье должен был создавать свой шедевр только в свободное от основной работы время. То есть от исполнения своих основных обязанностей изготовление шедевра его не избавляло. Нельзя было сказать: «Ах, оставьте меня, я занят, я шедевр создаю».

ПРИЗНАНИЕ

Когда шедевр был готов, его представляли совету мастеров цеха на обсуждение. Каждый мастер должен был сказать, насколько изделие отвечает всем требованиям и традициям цеха, есть ли в нём какие-либо изъяны. Если вердикт мастеров был положительным, шедевр отправлялся в казну цехового дома, своеобразный «музей» – шедевры не продавали, они служили в качестве лучших образцов мастерства.

В особых случаях их дарили почётным гостям, королям, герцогам или отсылали конкурентам в другие города – дескать, смотрите, какие потрясающие вещи могут делать мастера нашего цеха! Выражаясь современным языком – «а вам слабо?». Успешно «сдав экзамены», счастливый подмастерье мог делать вступительный денежный взнос и на торжественном пиру провозглашался, скажем, «подлинным мастером цеха сереброкузнецов славного города Любека».

ЗАЧЕМ?

«Зачем было городить такие сложности?» – можете спросить вы. Почему создание шедевра было настолько трудным?

А вот почему. Каждый средневековый цех – это как бы современная «фирма». Есть просто автомобиль, а есть Rolls-Royce. Есть просто CD-проигрыватель, а есть CD-проигрыватель Marantz. Есть просто рояль, а есть рояль Steinway.

Вот и в Средние века было точно так же – есть просто доспехи, а есть доспехи работы миланских кузнецов. Есть просто шпаги, а есть шпаги работы оружейников из Толедо. Есть просто кружева, а есть фламандские кружева, с которыми никакие другие не сравнятся ни в тонкости нити, ни в красоте рисунка. Лионские шелка, вина из Бордо, богемское стекло, саксонский фарфор... И каждый новый мастер должен был доказать, что действительно является мастером, что ни в коем случае не посрамит славного имени цеха и города.

И какие же замечательные вещи умели делать средневековые мастера! Мы до сих пор любуемся ими – и не только в музеях. Например, ратушные часы города Праги были созданы в 1410 году – и они работают до сих пор! О такой надёжности и долговечности современные часы, даже самые дорогие, могут только мечтать, увы...

Средневековые ремесленные цеха постепенно уступили место мануфактурам, а затем фабрикам и заводам. Традиция создания «шедевра» – то есть одновременно замечательного произведения искусства и сурового экзамена на получение звания мастера – тоже была забыта.

Нам осталось только само слово «шедевр», которое сейчас обычно означает «выдающееся произведение искусства или ремесла». Однако уже нет ни строгих правил, ни строгих беспристрастных судей – и люди часто называют шедеврами просто то, что им нравится, или даже то, что им выгодно так называть... И часто попадают впросак...

Это была статья из «Лучика».

Наш Telegram канал здесь.