Хронология вопроса с самого начала. Место действия: Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс.

1. Поступает звонок с сообщением о смерти моего дяди от его "друга" Валерия (после всего произошедшего статус "друг" обозначается строго в кавычках). По ходу разговора Валерий намекает, что оставшуюся после смерти квартиру надо бы как-то переписать на него, ну "потому что". На что мы благополучно забиваем, потому что, вообще-то, у нас родной человек скончался — скончался 6 июля 2023 года, а об этом мы узнали почти через полгода. То есть даже ни проститься, ни похоронить не смогли.

2. Моя мама (то есть родная сестра моего дяди) выписывает на Валерия и отправляет почтой доверенность для решения всех вопросов по срочному вступлению в наследство в надежде, что этот "друг" решит все вопросы.

3. Мы получаем письмо из горсуда, из которого узнаем, что Валерий подал на мою маму в суд по следующим основаниям:

4 июля 2023 года (за два дня до смерти) была совершена сделка купли-продажи квартиры между дядей и этим Валерием

сумма сделки — 500 тыс. рублей (ремарка: среднерыночная цена плюс-минус аналогичной квартиры на тот момент была около 2,5—3 млн. рублей)

договор о продаже был составлен якобы в присутствии свидетелей и якобы подписан моим дядей собственноручно

в связи с (цитирую почти дословно) "скоропостижной смертью регистрация перехода права собственности в Росреестре не представилась возможной"

на основании этого Валерий требует у суда лишить мою маму прописки, права на наследование и обязать Росреестр провести регистрацию нового владельца.

Контекст: в 2007 году дядя составил у нотариуса завещание в пользу моей мамы, других родственников у дяди нет.

4. Я нахожу в Новокузнецке адвоката, мама выписывает на него доверенность и параллельно отзывает ранее выданную доверенность на Валерия. А я начинаю с помощью адвоката решать текущие вопросы: представительство в суде, вступление в наследство, восстановление утраченных документов, получение дубликатов, сбор других свидетельств и материалов в нашу пользу.

Мы зря опасались, что упустили срок вступления в наследство — 6 месяцев. Мама считалась автоматически вступившей в наследство, так как была прописана в той же квартире. Мы получили у нотариуса свидетельство о праве на наследство по завещанию и на этом основании законно переоформили квартиру в Росреестре. Об этом, разумеется, уведомили и суд, и истца.

Проходит первое заседание суда по существу, а до этого были предварительные судебные мероприятия типа ознакомления с материалами, выслушивания мнений сторон.

На первом заседании, аудиопротокол которого мне прислали чуть позднее, был самый настоящий цирк абсурда. Истец, пользуясь нашим отсутствием и не встречая никаких препятствий, наговорил судье и напридумывал всякого. В первый раз пожалел, что по закону истец, почему-то, не несёт ответственности за лжесвидетельство. По его словам выходило, что мой дядя болел раком, долго лечился, а мы — то есть я, брат и мама, — грубо говоря "забили" на дядю, и поэтому всё бремя по уходу за престарелым дядей этот самоназванный "друг" добровольно взвалил на себя.

Логичный вопрос судьи: "А почему сумма такая низкая и где эти деньги сейчас?" — и вправду, за пятьсот тысяч рублей сейчас даже и гараж не купить, а если и продал, то деньги должны быть в квартире или в банке на счету. На что истец придумал удивительную историю: дяде требовались дорогостоящие лекарства от рака, поэтому он занял 500 тыс. рублей у какого-то гражданина, а чтобы рассчитаться с ним был вынужден продать квартиру [irony mode on] и только конкретно истцу, потому что невозможно быстро продать квартиру на рынке по заниженной, но разумной цене [irony mode off]. Разумеется, на вопросы, что это за гражданин и что это за лекарства такие никаких подробностей не последовало.

Второй логичный вопрос судьи: "А где собирался жить дядя после продажи квартиры?" — никто же не знает о дате своей смерти заранее, поэтому добровольно расстаться с единственным жильём и обречь себя на бомжевание — ну, такое себе решение: или у дяди не всё в порядке с головой (тогда вопрос о дееспособности при заключении сделки), или это сделка по принуждению (тоже вопрос о законности волеизъявления) или есть какое-то простое объяснение вроде планируемого переезда в область. В ответ снова сказка про "Ну я не планировал его выписывать или выгонять, типа, пусть живёт сколько отмерено". Уточняющий вопрос: "А почему об этом важнейшем условии ни слова в подписанном договоре, а наоборот обязательство выписаться и освободить жилплощадь через месяц?" — "Му.., хрю.., ну потом как-нибудь внесли бы изменения в договор".

Допрос свидетелей. На заседания истец притащил аж ТРЁХ свидетелей: двое якобы видели как подписывался договор и присутствовали при передачи денег, а третий давал показания, что делал ремонт в квартире моего дяди якобы за деньги "друга" аж на 4 тыщщи рублей в 2010-м или каком-то году.

Первая пара свидетелей (а я уточню, что допрос свидетелей в суде проводится раздельно, они не слышат показаний друг друга) на вопросы нашего адвоката о номиналах купюр, о домашней обстановке в квартире, об обстоятельствах подписания договора, об одежде присутствующих, о самочувствии и состоянии дяди дали совершенно противоречивые сведения и чаще всего звучало "Не помню, не обратили внимания, не знаю". Вопрос: "Планировал ли дядя продать квартиру, переехать куда-то?" — "Нет, не было такого, не говорил, не знаю".

Третий свидетель вообще не понятно для чего приходил: по задумке истца, как мне кажется, надо было создать впечатление о том, что он, истец, якобы заслуживает этой квартиры потому что последние 100 лет буквально за свой счёт содержал моего дядю и тратил на это баснословные деньги. Но это всё чушь, которая не имеет ничего общего с реальностью. Валерий действительно "по-дружески" помогал в некоторых вопросах, но делал это за наши деньги. Вплоть до компенсации копеечных расходов на бензин, типа, 100 рублей за то, что он по пути куда-то заехал. Этого Валерия я знаю лично ещё с моих младенческих времён и он всегда был меркантильным.

Наша сторона подала ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы. Сторона истца — об аресте квартиры. Оба ходатайства были удовлетворены. Я перевёл на депозит суда около 30 тысяч рублей в поддержку нашего ходатайства на оплату услуг экспертизы.

Да, с момента предыдущего заседания прошло почти 9 месяцев. Государственная лаборатория судебной экспертизы завалена работой по самые уши, поэтому вынужденно переносили сроки подготовки почерковедческой экспертизы по ходу движения очереди и высвобождения своих экспертов.

Мы — я с мамой — за это время успели сами приехать в Новокузнецк, побродить по местам нашей молодости и детства. Смешная ситуация: имея собственную квартиру в городе, жили в гостинице. Потому что в квартире остались только стены: истец (ну а кто, кроме него?) вывез вообще всё, что имело хоть какую-то ценность, старый холодильник из кладовки, грошовый китайский напольный вентилятор и даже настенный "богатый" барометр, от которого до сих пор осталось не выцветшее пятно на обоях. Помимо этого, на квартире висел долг по коммуналке на 25 тысяч рублей — оплатили всё до последней копейки. А ведь истец у себя в иске пишет чёрным по белому, что несёт бремя содержания недвижимости. Ну-ну.

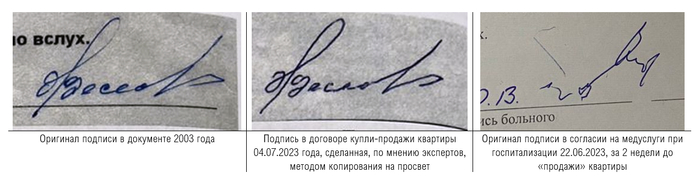

После получения результатов экспертизы и до назначения нового заседания начался новый цирк с конями. На нашего представителя по доверенности вышел представитель истца и предложил заключить мировое соглашение. Потому что эксперты однозначно написали: подпись в договоре о продаже квартиры сделана методом копирования на просвет с образца подписи на документе 2003 года. Это, конечно, ничего не доказывает — может мой дядя сам лично обводил свою подпись. Ну, типа. В качестве предварительных условий мирового соглашения было озвучено: снятие всех претензий друг другу (в том числе взыскания по судебным расходам), возмещение истцу расходов на организацию похорон и (я ржал как конь) стоимости того самого ремонта в 2010 году. Всего на сумму около 150 тыс. рублей. Важно: про 500 тысяч, якобы уплаченных за квартиру, речь вообще не шла. Вот вообще, никак, ни слова.

Мы обсудили с адвокатом и решили принять предложение: во-первых, наконец-то всё закончится прямо сейчас. Собственно, всё. Ну и во-вторых, сумма относительно небольшая — хотя я категорически возражал что-то вообще платить этому проходимцу, адвокат убедил меня, что по сути, со всеми дальнейшими расходами, апелляциями и прочими судебными мытарствами предстоящие расходы составят примерно такую же, плюс-минус, сумму. За исключением, что сохраняется шанс возмещения всех этих расходов с истца.

Со своей стороны мы тоже выставили условия — привести квартиру в исходное на момент смерти состояние, то есть: вернуть всю украденную бытовую технику и, самое ценное для нас, все оригиналы документов и все фотоальбомы. Этого мы тоже в квартире не нашли, а там, на секундочку, вся история нашей небольшой семьи с 1970х годов.

Я вначале сказал про "цирк с конями" строго потому что в ответ на наши, в общем-то, разумные, незавышенные и объективные требования, Валерий вышел из себя и начал вообще какую-то несуразицу нести, что ничего он нам не вернёт, ничего возвращать не будет, ничего возмещать не собирается. А за два дня до заседания его представитель позвонил нашему и сказал, что мировое отменяется.

Судья ознакомился с результатами экспертизы и опросил экспертов, которые ещё раз подтвердили своё заключение: подпись выполнена методом копирования, исходник подписи — один из образцов двадцатилетней давности.

А истец заявил новые требования. По правде говоря, эти требования он уже выдвигал в рамках жалобы на определение суда в марте, но областной суд развернул эту жалобу по веским основаниям. Суть требований почти та же самая — признать истца владельцем и обязать Росреестр провести регистрация, но с уточнениями: признать недействительным всю цепочку вступления в наследство, а именно: и завещание, и факт постоянной регистрации, и свидетельство о праве на наследование и саму последующую перерегистрацию в Росреестре.

Суд же по нашему ходатайству истребовал доказательства из горбольницы, куда экстренно госпитализировался, наблюдался, лечился и где, в итоге, и скончался мой дядя.

Больница прислала выписки из истории болезни и всю хронологию госпитализаций за 2023 год. Это примерно полгрузовичка бумаги, но самое существенное:

диагноз "рак" был впервые поставлен во время предпоследней госпитализации, за 2 недели до смерти. Рак лёгких был обнаружен совершенно случайно, на фоне основного заболевания — последствия перенесённого инфаркта, острая ишемическая болезнь сердца. Напомню, по словам истца, мой дядя лечился от рака задолго до того, как его обнаружили врачи, и уже успел кому-то задолжать за мифические лекарства от него те самые 500 тыс. рублей.

самое дорогое лекарство, выписанное врачами, было кроверазжижающим для предотвращения образования тромбов в месте установки шунта, со стоимостью примерно 5 тыс. рублей за упаковку и примерно 75 тыс. рублей за годовой курс приёма (пожизненное назначение). Ну, то есть, сказочка истца о каких зарубежных дорогущих чудодейственных препаратах снова не подтвердилась.

подпись. При госпитализации пациенты расписываются в согласии на обработку данных, ознакомлении с режимом, согласии о получении медпомощи. Я не эксперт-графолог, но кому угодно с любым уровнем подготовки достаточно одного беглого взгляда, чтобы понять: за 20 лет подпись дяди кардинально... нет, даже не так, — КАРДИНАЛЬНО изменилась. Аутентичность подписи на больничных документах не вызывает никаких сомнений, а подпись в договоре, подтверждённо скопированная с образца начала 2000-х, — вызвала сомнения не только у нас, но и у суда.

Февраль 2025 года, конкретно сегодня (см. дату поста).

Заседание суда. Судья позадавал вопросы истцу по медицинским записям — несмотря на то, что он утверждал обратное, в записях не усматривалось, что за моим дядей был организован надлежащий уход: как пример, место установки катетера без должной обработки привело к образованию нагноения, что тут же было выявлено при последующей госпитализации. Истец ничего не смог рассказать про существенное различие подписей, а по его утверждениям, между подписью в больнице и подписью в договоре — 3 дня разницы.

К концу этой эпопеи после изучения всех документов и получения новой информации, у меня сложилось устойчивое мнение, что этот названный "друг" давно имел умысел завладеть недвижимостью: для этого он устранил нас от общения с дядей — за два месяца до смерти у нас прервалась всяческая связь с ним: ни телефоном, ни в мессенджере никак не могли с ним связаться, пока, наконец, нам не позвонили через полгода после смерти. На суде он это, объяснил, якобы давней ссорой между нами, что, разумеется, ложь. Устранив родственников, он всячески ускорил неизбежное: в предпоследней госпитализации, через месяц после предыдущей, в анамнезе внезапно (!) появляется "злоупотребление алкоголем" — дядя полностью отказался от спиртного после первого инфаркта в 90-х годах. Полностью! И на суде, к слову, соседи тоже подтвердили, что был непьющим. А тут внезапно за один месяц стал пьющим. Свечку мы не держали, но и врач же вписал это не просто так. У чёрных риэлторов вроде бы схемы примерно такие же, нет?

Итог: мы выиграли. Судья отклонил абсолютно все требования истца.

Истец явно этого не ожидал (удивительный человек): накричал на нашего адвоката, обвинил его во всех своих грехах, пригрозился написать заявление в прокуратуру и, разумеется, подать апелляцию.

Определение суда с мотивирующей частью должно выйти к середине марта, а там уже будет видно, будет апелляция или нет.

Всем спасибо, кто подписался и следил за развитием событий.