Катилинарский цикл

7 постов

7 постов

127 постов

5 постов

5 постов

7 постов

13 постов

17 постов

5 постов

6 постов

8 постов

6 постов

5 постов

8 постов

9 постов

8 постов

15 постов

4 поста

20 постов

20 постов

6 постов

5 постов

Автор: Дима Шуман.

История этой заметки началась в самого банального спора в интернетике, где мне потребовалось найти фоточки всяких африканских повстанцев. Поначалу всё было как обычно. Негры с калашами, негры с РПГ, калаши с неграми… Пока мне не попалось фото знойных сомалийских женщин, где прямо на переднем плане смуглая мадам грозно держала в руках не АК, а самый настоящий расово верный Sturmgewehr 44 (характер нордический, выдержанный, беспощаден к врагам рейха, не женат). Более того, быстро выяснилось, что это нифига не единичный случай, так что вариант «музей ограбили» быстро отпал. Вопрос «как и нахера?» захватил меня целиком. Я надел свой волшебный костюм для глубинного гугления и теперь представляю результаты на ваш суд.

То самое фото. Сомали, 1978 год

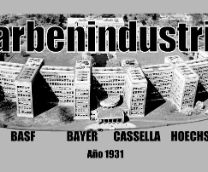

На конструкции и истории этой винтовки мы сейчас подробно останавливаться не будем. На праздник жизни под названием «Вторая Мясорубная» она безбожно опоздала, послужив в основном трофеем и прототипом для разработки аналогичного оружия странами-победителями (кто скажет «Калашников» — получит канделябром). Из 425 000 выпущенных «штурмгеверов» около 100 000 были затрофеены СССР. Ну а дальше, как говорится, следите за руками.

Большая часть стволов после войны была передана Чехословакии, Болгарии, Венгрии, ГДР и прочим «союзникам по соцлагерю», где они оставались на вооружении примерно до 60х годов, постепенно заменяясь на СКС и АК. Помимо технического устаревания учитывали еще и тот факт, что патрон 7.92 Kurz после войны никем массово не производился. В краткосрочной перспективе проблемой это не считалось, благо за годы войны Германия их наклепала миллионами, но всё-таки.

В Югославии штурмгевер задержался аж до 70-х

Кроме того, штурмгеверы сотнями поставлялись всяким «борцам против капиталистического ига», в том числе в Алжир и Вьетнам. Туда же отправлялись и прочие образцы трофейного вооружения, так что первые годы Индокитайской войны чертовы гуки массово сидели на деревьях с МП-40 и МГ-34. С учетом обилия в рядах Французского Иностранного Легиона ветеранов Вермахта ситуация складывалась слегка сюрреалистическая. И примешь ты смерть от ствола своего...

Кое-чего дождались и американские войска.

Американский солдат с вьетнамским трофеем

Но самая массовая поставка штурмгеверов случилась в 1967 году в рамках помощи арабским братушкам, эпично соснувшим в Шестидневной войне, попутно проебав кучу военной матчасти. Основная часть вооружения была передана из ГДР, где по принципу «держи, убоже, чего нам негоже» под это дело вымели самые глухие закоулки армейских складов.

В Египте такого широкого жеста не оценили и постарались распихать подарочек союзникам помельче, в результате чего большая часть штурмгеверов осели в Сомали, Ливии и Сирии. Причем наибольшее количество штурмгеверов оказалось в как раз в Сирии. Страна получила от 6100 до 7500 автоматов (с боеприпасами), половина из которых приехала из ГДР, остальное — из Чехословакии, плюс небольшое количество из СССР. Автоматы недолгое время использовались в армии, после чего были отправлены на склады в Алеппо.

Ну а в августе 2012 года склады были захвачены повстанцами, причем большая часть автоматов оказалась в очень хорошем состоянии и была тут же пущена в дело.

Впрочем, после израсходования большей части запаса патронов штурмгеверы очень быстро перестали котироваться — последние сведения о них датируются июнем 2017 года.

Ну и самая мякотка напоследок. Автомат образца 1944 года как вооружение дистанционно управляемой по вай-фаю турели. Я чот заблудился, это уже какой слой постиронии?

Автор: Дима Шуман.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_421660

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

К началу Первой мировой войны Российская империя подошла с уже давно сложившейся и отлаженной системой военной криптографии. Нужда шифровать приказы существовала всегда, когда их передача осуществлялась письменно, но новые средства связи – телеграф, телефон и радио, а также усложнение армейской структуры, — потребовали создания единой системы криптографии. В центре этой системы находилась основанная в 1840-е Цифирная экспедиция (позже Шифровальное бюро) Главного штаба при Военном министерстве, которая разрабатывала методы шифрования. Из неё указания о новых шифрах рассылались по отделам криптографии при штабах подразделений. Уже к концу 19 века сложились правила передачи основных военных приказов только с помощью шифрограмм, для чего в мирное время были разработаны множество разнообразных шифров: от простых шифров подстановки (замена по определённому правилу одних символов на другие) до словарных шифров (заранее заданных наборов замены отдельных наиболее часто встречающихся букв, слогов или слов). Все эти шифры могли использоваться годами без изменений, нередко происходили их утечки, а в Европе существовали известные всем разведкам «биржи», где можно было прикупить свежие дипломатические или военные коды государств мира.

Основная цель криптографии.

Естественно, что по этой причине с началом войны все действующие коды должны были быть выведены из эксплуатации. Главным штабом были заранее подготовлены коды военного времени, являвшиеся одним из главных секретов государства. Эти коды должны были храниться в специально опечатанных сейфах в штабах полков, корпусов и военных округов, а условия их хранения проверялись комиссиями Главштаба не реже раза в год. При этом жёстко следили и за недопущением попадания шифров «мирного времени» в руки врага: существовала жёсткая дисциплина связи – все ключи шифрования хранились в сейфах, доступ к ним имел ограниченный круг лиц, шифрограммы после их шифровки/дешифровки должны были уничтожаться, а храниться могли только сообщения открытым текстом.

Суть работы контрразведки при контроле обращения шифров.

Но с началом Первой мировой вся эта стройная система стала жертвой типичного военного бардака. Ключевой проблемой Российской императорской армии (РИА) в начале войны было то, что организационно-штатная структура мирного времени не предполагала наличия штабов уровня армий и фронтов, а значит они формировались уже во время мобилизации, в том числе и их отделы шифрования. Из-за этого сложившаяся штабная структура перекраивалась, лихорадочно переводились из одного подчинения в другое отдельные люди и целые подразделения. Уже в ходе мобилизации выяснилось, что в армии не хватает связистов и криптографов, чтобы заполнить штаты военного времени.

Но это были ещё цветочки. Перед началом войны русская разведка сумела завербовать австрийского офицера Генштаба Альфреда Редля, который сдал русским планы мобилизации. Опасаясь, что в РИА найдётся свой «Редль», начальник Шифровального бюро армии при Главштабе полковник Андреев решил сменить все шифры военного времени на новые прямо в ходе мобилизации. Из-за этого шифрокниги с актуальным военным шифром получили к моменту старта боевых действий далеко не все подразделения.

Что совершенно непонятно, из двух армий, первыми начавших активные действия против Германии, только в армии Рененкампфа все штабы получили новые шифры, а вот в армии Самсонова – нет. По протоколу при получении новых шифрокниг старые должны были уничтожаться. Из-за этого связисты, работающие на старом шифре, попросту не могли связаться со своими коллегами, получившими новый шифр, и вынуждены были передавать сообщения открытым текстом. Это не было бы столь серьёзной проблемой, если бы использовалась проводная телеграфная/телефонная связь – её прослушка возможна лишь при физическом присоединении к проводу, что абсолютно незаметно сделать довольно сложно. Но у РИА на момент начала войны попросту не было такого количества телеграфного кабеля - на всю армию Самсонова было выделено всего 600(!) метров его. Поэтому чтобы обеспечить нормальное функционирование связи, ставка была сделана на радио, имевшееся при каждом штабе (это к слову о тотальной отсталости России в технике). Немцы такому повороту событий были рады до безобразия – чтобы перехватить русское сообщение, нужно было только настроиться на нужную частоту и слушать эфир. А так как значительная часть радиокоммуникаций русских армий осуществлялась открытым текстом, то немцы заимели исчерпывающую информацию о действиях армий в Восточной Пруссии и смогли разгромить их.

Бардак с шифрами удалось решить лишь к середине сентября 1914 года, когда все штабы РИА получили, наконец, новые шифрокниги. Новый русский военный шифр был многоалфавитным шифром цифровой замены. Он представлял собой таблицу, в верхней части которой в строку были выписаны буквы русского алфавита, в восьми строках ниже – случайные двузначные цифровые группы. Строки были бессистемно пронумерованы и отличались друг от друга порядком расположения в них числовых групп. При шифровании эти строки использовались поочередно: сначала под номером один, потом два и т. д. Каждая из строк применялась для шифрования нескольких знаков открытого текста. Количество знаков, кодируемых одной строкой указывалось в начале сообщения с помощью группы из пяти одинаковых цифр, соответствующих числу кодируемых знаков. В случае, если шифровальщик хотел изменить число кодируемых знаков, то он просто перед началом нового фрагмента ставил новую группу из 5 цифр. Чередование строк менялось раз в день или несколько дней, но алфавиты оставались всегда одними и теми же.

Русские шифровальщики за работой.

Данный шифр обладал как преимуществами, так и недостатками. Он не требовал никакого ключа для расшифровки, кроме самой кодовой таблицы. Это упрощало обращение с шифрами, а за счёт прямой замены букв на кодовые группы – ускоряло шифровку и дешифровку. Для той же простоты не использовались методы маскировки с помощью перешифровки (повторное шифрование другим типом шифра), добавления пустых, ничего не значащих групп цифр или смещения начала сообщения. Но, эта относительная простота обращения была и его ахиллесовой пятой, так как он был удобен для частотного анализа: при одинаковом алфавите шифра одна и та же буква, слог или слово будут кодироваться одними и теми же группами цифр, а значит дешифровщик, зная наиболее частые повторяемые буквы, слоги и слова русского (военного) языка сможет выявить группы цифр, их составляющие. Подспорьем в этом для немцев и австрийцев стала низкая культура связи и шифрования, которая стала бичом Русской армии до самого конца войны. В ход шли уже перехваченные сообщения открытым текстом, по которым можно было составить частотный список встречавшихся элементов текста. Также, из-за нехватки опытных шифровальщиков, нередко приказы передавались в полузашифрованном виде – т.е. шифровался наиболее важный кусок текста, а всё остальное передавалось открытым текстом, облегчая работу по восстановлению смысла сообщения. Также были забыты в угоду скорости и простоте правила, действовавшие в мирное время и предписывавшие составлять сообщения так, чтобы в них не было повторяющихся устойчивых фраз/обращений.

Таким образом, у немцев и австрийцев к сентябрю 1914 был уже довольно объёмный материал, на основе которого можно было осуществлять дешифровку. Уже 19 сентября начальник Русского отделения службы дешифрования австрийского Генштаба Герман Покорный сумел вскрыть русский военный шифр, восстановив его алфавит. А 25 сентября с этой задачей справился и немецкий криптоаналитик штаба войск в Восточной Пруссии Людвиг Дойбнер. Немцы и австрийцы, расколов русский шифр независимо друг от друга, в том же месяце объединят усилия для дальнейшей дешифровки, и Дойбнер с Покорным будут работать в одной связке.

Герман Покорный.

Людвиг Дойбнер.

Взлом шифра приведёт к катастрофическим последствиям для РИА. Если первые сообщения будут расшифровываться до 8 часов, то после полного восстановления алфавита шифра этот срок снизится в зависимости от размера сообщения до не более часа. Так как значительная часть оперативных приказов и сообщений русской армии передавались именно по радио, то немецкие и австрийские военачальники будут иметь постоянный поток оперативной информации о передвижении и планах русских из первых рук. С этим во многом связаны успехи немцев и австрийцев. Например, Людендорф привыкнет отдавать распоряжения только после получения свежих расшифровок переговоров русских. В то время как русским оставалось поражаться оперативному искусству немцев и их удаче ударить в слабое место именно в тот момент, когда к отражению атаки окажутся не готовы. По «странному» стечению обстоятельств неудачи немцев и австрийцев начинались ровно в тот момент, когда русские меняли коды.

Первая такая смена шифров произошла уже 20 октября 1914. Незадолго до этого казачий разъезд сумел захватить немецкую шифрокнигу, и в штабе поняли, что русский шифр точно так же мог попасть в руки немцев. Тогда был разослан новый вариант шифра с полностью переработанными алфавитами, но прежним методом шифрования. Из-за этого корпус Маккензена, осуществлявший вклинение в порядки русских войск, не получил вовремя информации о передислокации противника и оказался в котле. Спас ситуацию Покорный, сумевший за пять дней вскрыть новый шифр. Маккензен получил из дешифровок понимание слабого места в окружении и сумел вырваться.

Немцы отмечали, что низкая дисциплина радиосвязи и шифрования была бичом русской армии не только в первый месяц войны, причём даже на уровне штабных офицеров. В ноябре 1914 года немцы перехватили следующее сообщение: «Враг разгадал наш шифр. До тех пор, пока не будет выдан запасной ключ, следует использовать ключи, использовавшиеся ранее на станциях». То есть уже зная, что шифр взломан, штабной криптограф не предложил ничего другого, кроме как продолжить использовать уже скомпрометированный шифр. Правда, в то же время немцы заметили, что радиостанции стали часто менять частоты вещания. Впрочем, это не сильно помешало радиоперехвату. Лишь через месяц русские связисты получили новые шифрокниги с расширенным набором алфавитов для их ежедневной замены, но немцы и австрийцы, зная уже саму структуру шифра, быстро взламывали их и снова имели исчерпывающую информацию о действиях своего противника.

Только весной 1915 года до русского командования дошло, что шифр ненадёжен и его надо бы заменить. Был разработан новый, основанный на другом методе — методе кодирования с ключом (к сожалению, информации о точном виде шифра нет). Но и он был вскрыт по банальной причине: из-за частоты ошибок в передаче информации новым шифром неважная часть у сообщений просто дублировались открытым текстом. Хуже того, новый ключ шифра каждый день передавался по радио, зашифрованный ключом текущего дня – немцам и австрийцам было достаточно один раз взломать шифр, чтобы иметь каждый день информацию о новом ключе.

Попыткой снизить шансы раскрытия шифра врагом стало внедрение своих кодов (со своими алфавитами и ключами, но одинаковым методом шифрования) на разных участках фронта. Такое решение, с одной стороны, увеличивало для немцев и австрийцев объём работы, а с другой — приводило к множеству коллизий уже у русской армии в местах стыка разных шифров: иногда шифровальщики путали шифры и могли передать сообщение с неверным ключом, а после уже с верным, тем самым упростив задачу для вражеских дешифровщиков. Хуже было то, что существовала возможность случайного повторения уже использовавшегося на другом участке фронта шифра. Так, например, произошло в декабре 1915 на Юго-Западном фронте. Из-за опасений, что шифр был вскрыт австрийцами, все радиопереговоры на 20 дней были приостановлены из-за готовящегося наступления. А когда они возобновились, был использован новый шифр. Проблема была в том, что австрийцы сразу обнаружили: точно такой же шифр уже использовался на другом участке фронта ранее.

Весной 1916 года всё на том же Юго-Западном фронте, опасаясь, что новый шифр опять взломан, решили провести с австрийцами целую радиоигру: отправить поддельное сообщение и посмотреть, отреагируют ли на него австрийцы. Всё было бы хорошо, если бы перед этим устроители радиоигры не обсуждали её по радио, используя тот же самый шифр. Перед летним наступлением Юго-Западного фронта (Брусиловский или Луцкий прорыв) был вновь сменён шифр, но из-за этого на двое суток коммуникации по всему фронту пришли в полное расстройство из-за проблем с дешифровкой. В результате часть сообщений под давлением командиров подразделений стали дублировать либо старым шифром, либо вообще открытым текстом. Благодаря этому австрийцы опять быстро вскрыли новый шифр и перед началом наступления в подробностях знали диспозицию русских войск.

По существу, всю Первую мировую войну немцы и австрийцы без проблем читали русские шифрограммы из-за как несовершенства самих шифров, так и низкой дисциплины связи и шифрования. Единственным способом на время лишить немцев возможности читать радиограммы было сменить шифр на принципиально новый, но и в том случае, как уже показано ранее, через несколько дней, а иногда и часов, шифр бывал взломан. Но даже так наличие шифрации заставляло немцев терять время на дешифровку сообщения – пока сообщение доберётся до дешифровщика, пока он подберёт к нему ключ, пока расшифрует, пока переведёт, пройдёт немало времени. Но всё стало сильно хуже в 1917 году. На фоне начавшегося развала армии дисциплина связи резко упала. Смена шифров могла не производиться длительное время, а подчас от шифров и вовсе отказывались в связи с дефицитом шифровальщиков и непониманием офицерами военного времени целей криптографии. К октябрю 1917 года русская военная криптография пребывала в состоянии, близком к клинической смерти.

По признанию австрийского генерала фон Глейз-Хорстенау, бывшего главой военного архива Вены и членом Генштаба во время войны, если бы не вскрытие русских шифров, то война закончилась бы зимой 1915 года победой Антанты. Что очень печально, русское командование до самого конца не подозревало, что военные шифры не являются для противника тайной. Причины успехов немцев часто связывали с хорошей авиаразведкой, выучкой солдат с офицерами и просто удачей, а не банальным знанием планов своих врагов. Русская криптография потерпела в ПМВ полное и безоговорочное поражение, не позволив армии реализовать свой потенциал.

P.S. Самое печальное во всей этой истории, что все имеющиеся русскоязычные источники по армейской криптографии Русской императорской армии в Первой мировой опираются на два исчерпывающих англоязычных источника, созданных на основе изучения архивного материала:

1) «The contribution of the cryptographic bureaus in the World War», Военное министерство США, 1934

2) «The codebreakers», David Kahn, 1967.

Сведения, которые имеются на русском и не охвачены этими двумя источниками, немногочисленны, а найти примеры шифров и вовсе невозможно. При этом период до ПМВ и после описан гораздо лучше в русскоязычных источниках. Объяснения этому феномену у меня нет.

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_421178

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Автор: Алексей Карпов.

Знаете, есть один забавный и, в то же время, обидный факт — практически никто не помнит вторых в чем-то. И я сейчас даже не про обыденные вещи, типа спортивных соревнований, а про реально редкие, масштабные или уникальные события.

Вот первый космонавт, да? Гагарин, очевидно. А кто был вторым? Или первая женщина-космонавт — конечно же, это Валентина “Гроза президентских сроков” Терешкова. А кто была второй женщиной-космонавтом? Первая кругосветка? Магеллан! А вторая? Первая высадка на Луну? Армстронг (и примкнувший к нему Олдрин). А вторая? Мысль, я думаю, понятна.

Вот и герой этой заметки имел “несчастье” оказаться вторым. Вторым после самого Der Rote Kampfflieger, Красного Барона — Манфреда фон Рихтгофена.

Как вы уже, полагаю, догадались — он (герой, в смысле) был лётчиком-асом. Лётчиком-асом в Первой Мировой войне, разумеется. А еще он был французом. Звали его Рене Поль Фонк. И свой путь к спусканию немцев с небес в Вальгаллу он начал... с получения отказа в приёме в лётную школу. Вместо этого он был направлен на курсы инженерного дела и занимался такими увлекательными вещами, как рытьё траншей в окрестностях городка Эпиналь и ремонт мостов на протекающей неподалёку реке Мозель. А где-то на фоне произошло “Чудо на Марне”. Merdé.

Однако желание летать победило, и в феврале 1915 года его таки зачислили на курсы пилотов, после окончания которых, в мае того же года, он получил свой первый самолет — Caudron G.III, невооруженный двухместный разведчик. Чувствуете подвох, да? За кадром немцы обогатили международное право новым типом военного преступления у местечка Ипр, а на берегах Изонцо итальянцы дали старт самому долгому форсированию одной реки в истории. Merdé.

Время шло, шла своим чередом и война. Все ведущие страны мира занимались активной наработкой материала для новых альбомов Sabaton, ди Виарт уже потерял глаз и руку, а Фонк продолжал летать на разведку и, периодически, бомбардировку позиций противника, благо конструкция “Кодрона” позволяла взять небольшую бомбовую загрузку.

Caudron G.III, с такого начинал свой путь Рене Фонк

Наконец, к концу весны 1916 года на его разведывательный самолёт таки установили пулемёты. Где-то там итальянцы как раз закончили пятую попытку разбить своим лицом кулак австро-венгров. Но Фонку пришлось подождать ещё немного: свою первую воздушную победу он заявил в июле 1916 года. И она не была подтверждена, а потому не была засчитана. Merdé. Но 6 августа 1916-го таки случилось — он атаковал немецкий Rumpler C.III (такой же вооруженный разведчик) и серией сложных манёвров принудил к посадке на подконтрольной французам территории.

Между первой и второй перерывчик 8 месяцев получился — отгремели Сомма и Верден, немцы вырыли траншею длиной 160 километров и назвали ее в честь Гинденбурга, а полубессознательное разбитое итальянское лицо гордо улыбалось, потому что один из выбитых зубов таки застрял в австро-венгерской руке. А вторая победа Фонка пришла лишь 17 марта 1917 года и была уже настоящим и серьёзным успехом — в бою два (француза) против пяти (немцев) Фонк, всё ещё управлявший просто вооруженным разведчиком, сбил полноценный истребитель Albatros D.III.

Этот успех был замечен и оценён по достоинству — в апреле 1917, на фоне происходящего “Кровавого апреля”, когда британцы, заменявшие в районе Арраса выведенные на восстановление французские эскадрильи, были вынесены в одну калитку суровыми тевтонами, Фонк получил приглашение и был переведён в знаменитую Escadrille les Cigognes — Эскадрилью аистов (которая вполне себе функционирует и поныне), где ему выдали, наконец, настоящий истребитель.

Рене Фонк и его взаправдашний истребитель SPAD S.XII

И дело пошло — к концу 1917 года, когда уже затихли у Камбре звуки первой в истории массированной танковой атаки, а итальянское лицо окончательно треснуло под ударами судьбы, принявшей обличие германо-австрийской армии, у Фонка на счету было уже 19 подтвержденных воздушных побед.

Надо отметить, что вопреки модным веяниям того времени, рисующим картину романтического героя, сорвиголовы, покоряющего небо, Рене был чистым прагматиком — он был расчётлив, осторожен, тщательно изучал скорости и возможности углов атаки, стал экспертом в стрельбе на упреждение. Его работа за штурвалом казалась настолько безэмоциональной, что боевые товарищи сравнивали его с “коммивояжером, принимающим заказы”.

Но такая скрупулёзная подготовка давала свои результаты. В 1918 году, пока на земле шли Весеннее наступление, Вторая битва на Марне и Амьенская операция, а Элвин Йорк прославлял своё имя в Аргоннском лесу, Рене Фонк выжигал небеса, увеличивая свой счёт теперь уже практически каждую неделю. Известен случай, когда два американских пилота предложили пари на то, что один из них собьет немецкий самолёт раньше Фонка, на что француз предложил другое условие: побеждает тот, кто собьет больше самолётов за день. Рене победил, сбив за тот день шесть самолётов, и этот результат так и не был превзойден до конца войны.

В другом бою он сбил одним лобовым заходом 3 немецких самолёта за 10 секунд. А свою последнюю воздушную победу он одержал 1 ноября 1918 года, за 10 дней до окончания войны, доведя общий счёт до 75 подтвержденных побед.

Фонк демонстрирует кусок своей 60й победы

И однозначно не стоит обходить вниманием качественный показатель его побед — всего 3 из них являются “разделёнными” (то есть, записанными на счёт всей эскадрильи) и, к тому же, он никогда не сбивал аэростаты наблюдения. И за всю войну в его самолёт попала всего одна вражеская пуля.

Но Фонк так никогда и не стал медийной личностью и кумиром миллионов, как другие его коллеги по цеху. Его не добавляли в компьютерные игры, про него не пели Sabaton и даже Games Workshop не добавляли в свою вселенную вечной войны орочьего пилота в качестве отсылки на него. А в самой Франции, несмотря на все его заслуги и награды, в честь него названа только улица в Париже и маленький аэропорт заштатного городка в Шампани.

В массовом сознании он так и остался вторым. Тем, кого не запомнили.

Из личного архива. Мемориальный комплекс в Вердене. Примечательно, что Фонка таки поставили выше Рихтгофена. Да, фото так себе, но в помещении было темно, да и я ни разу не Прокудин-Горский

Ну и в завершение, парочка интересных фактов на тему: так как к началу Первой Мировой войны военная авиация была ещё делом новым — никаких общих правил определения асов не было и каждая страна дула в свою дуду. И именно французы обозначили ставший впоследствии повсеместным и используемый по настоящее время критерий определения аса — наличие не менее 5 подтвержденных побед. И первым в истории авиации асом тоже стал француз — Адольф Пегу. Хм... кстати, а кто, говорите, был вторым?

Я просто хочу, чтобы это здесь было

Автор: Алексей Карпов.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_421161

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Автор: Светлана Растаева.

Вот уже два года по миру, постоянно мутируя, шагает SARS-CoV-2. Уханьский штамм, смертоносный штамм дельта, сверхзаразный омикрон… Последним переболели даже те, кого миновала такая участь в первые волны, независимо от того, прививались они или нет.

Что вызвало весьма закономерный у обывателя вопрос: как же это так? Неужели нас обманули и вакцины от ковида не дают 100% защиты от заражения? Но как же тогда человечество победило оспу, если сейчас не может создать что-то подобное по уровню эффективности?

Но что, если я скажу, что вакцина от оспы на самом деле не давала 100% защиты от вируса?

Не спешите кидаться тапками или гордо поправлять шапочку из фольги, ведь во всем есть свои нюансы. Но обо всем по порядку.

Что же такое оспа?

Как гласит Национальное руководство по инфекционным болезням под редакцией профессора Николая Дмитриевича Ющука:

Натуральная оспа (лат. variola, variola major) — антропонозная, особо опасная вирусная инфекция с аэрозольным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся тяжёлой интоксикацией, двухволновой лихорадкой и везикулёзно-пустулёзными экзантемой и энантемой.

Стоит пояснить некоторые термины из определения:

Антропонозы — это болезни, возбудители которых могут паразитировать только в человеческих организмах.

Экзантема — это сыпь на коже.

Энантема — сыпь на слизистых оболочках.

Везикула — элемент сыпи, пузырек с прозрачной жидкостью, как правило, не больше сантиметра в диаметре.

Пустула — пузырек с гнойным содержимым.

Теперь, когда с определением стало все понятно, стоит разобраться, как протекало это заболевание. И наиболее наглядная форма болезни — обыкновенная оспа или же variola vera.

Обыкновенная оспа протекала в четыре стадии:

1. Продромальную, которая длилась два-три дня

2. Период высыпаний с пятых по седьмые сутки

3. Период нагноения с первой недели до десятого дня от начала заболевания

4. Выздоровление, которое длилось около месяца с начала нагноения высыпаний

а) — внешний вид больного, б) — вирион Variola virus под электронным микроскопом

Начиналась эта форма оспы как обычная ОРВИ — озноб, температура 38-39, ломота в мышцах. Может тошнить, может болеть голова, побаливать поясница. На 2-3 день иногда возникали мелкие точечные высыпания на розовом фоне в области груди. Ну и мало ли болезней с такой сыпью? Скарлатина, например, или псевдотуберкулез. То есть, начало у обыкновенной оспы было абсолютно неспецифичное.

На 4й-5й день температура начинала сходить на нет, самочувствие зараженного улучшалось. Но фоне благополучия на лице появлялись розовые пятнышки. С каждым часом их становилось все больше, они распространялись на шею, грудь, руки, ноги, возникали во рту, в носу, на конъюнктиве. Через несколько дней пятна превращались в те самые пузырьки с прозрачным содержимым — везикулы. И вот тут начиналась самая жесть.

Начиналась вторая волна лихорадки. Температура снова подскакивала до 40-42°С, везикулы превращались в пустулы или превращались в эрозии.

Больному было больно жевать, глотать, говорить, ходить по нужде. Интоксикация нарастала, головная боль становилась невыносимой, лихорадка сопровождалась бредом. Это был тяжелый момент для больного. Приходило осознание, что жизнь больше не будет прежней — оспа уже изуродовала и искалечила. Потому что в период нагноения возникали осложнения, связанные с присоединением других инфекций и повреждением органов слуха и зрения. Патогенные микроорганизмы не будут стоять в стороне при наличии таких шикарных входных ворот. И, как правило, именно в этот период больные погибали.

Но если период нагноения удавалось пережить, то примерно через неделю пустулы начинали подсыхать, образуя черные корочки, которые отшелушивались со страшным зудом. А под ними — неизгладимые рубцы.

Иммунитет после болезни формировался стойкий, практически пожизненный. Но какой ценой? Хотя эта форма болезни не была самой тяжелой.

Помимо классического течения выделяли оспенную пурпуру (лат. purpura variolosa). Смерть от нее наступала еще до начала высыпаний от кровоизлияний во внутренние органы и тяжелой интоксикации. А черная оспа (variola nigra) сопровождалась явлениями геморрагического диатеза в период нагноения пустул.

Но не все формы оспы были такими страшными и предрекали больному печальный исход. Некоторым везло и еще до изобретения вакцины они переболевали легкой формой оспы — аластримом. Это такая «chibi»-оспа. В продромальный период были выражены все симптомы, но на 3-й день от начала заболевания температура падала и возникала пузырчатая сыпь, придающая коже вид «покрытой брызгами известкового раствора». Пустулы не образовывались, вторая лихорадочная волна отсутствовала. Эта форма болезни была распространена в основном на Африканском континенте.

а) — последствия болезни, б) — алястрим

К слову, ветрянка, вопреки весьма распространенному заблуждению, к натуральной оспе не имеет никакого отношения. Возбудитель натуральной оспы — Variola Virus из семейства поксвирусов. А ветряную оспу вызывает вирус Varicella Zoster из семейства… *барабанная дробь* герпесвирусов! Так что не путайте, пожалуйста. Это другое, понимать надо.

Начало борьбы с инфекцией

Немного терпения, дорогой читатель! Прежде чем ответить на вопрос в начале статьи, стоит окунуться в один из разделов истории медицины.

Если ты ходил в школу, то наверняка помнишь свою биологичку, что в 9 классе конопатила мозги какой-то мутной историей про мужика и корову. Тебе тогда, ясное дело, было не до нее, поэтому хотелось бы освежить в твоей памяти сей момент.

Мужика звали Эдвард Дженнер, родился он в Англии в середине 18го века и на его нелегкую долю выпало быть врачом. Эдвард был человек наблюдательный и допер, что доярки после коровьей оспы не болеют человеческой. Затем решил рискнуть, привил мальчика Джеймса Фиппса содержимым пустул с руки крестьянки Сары Нелмс. У пацана пару дней была лихорадка, но затем все прошло. Через полтора месяца Дженнер привил ему натуральную оспу. Пацан не заболел. Ради чистоты эксперимента, Дженнер сделал это еще дважды в течении нескольких лет. И, к удивлению научной общественности того времени, это никак не навредило Джеймсу. Чистая победа!

Vaccination: "Dr Jenner performing his first vaccination, on James Phipps, a boy of 8. May 14 1796»

Стоит добавить, что Дженнер был не первый, кто пытался побороть оспу подобным образом.

Просто его метод был безопаснее способа вариоляции, существовавшего на тот момент в Европе. Еще Ар-Рази, персидский учёный-энциклопедист, врач, алхимик и философ, упоминал прививание здоровому человеку содержимого пустул, переболевавших оспой в легкой форме. Несложно догадаться, что через несколько столетий этот способ европейцы позаимствовали именно у османов.

И да, в результате вариоляции и умирали, и могли тяжело заболеть. Но этих людей было в разы меньше, чем тех, кто в мучениях умирал от оспы.

А что там с оспопрививанием было в Российской Империи?

Впервые вакцинация от оспы в России произошла в 1768. Круг заболевших при дворе Екатерины II сужался и она, отказываясь жить дальше в постоянном страхе, приняла решение о вариоляции. Императрица вызывала из Лондона врача, барона Томаса Димсдейла, практиковавшего ее османским способом. Екатерина привилась сама и привила своего 14-тилетнего сына Павла. Источником «вакцины» послужил шестилетний кадет Саша Марков.

Императрица переболела в легкой форме, Павел практически бессимптомно, Санечек тоже выздоровел и обеспечил своей семье дворянство, герб и нехилое будущее. Правда, растрепал все и в 1800 году умер, не оставив наследников. Но это другая история.

Герб, дарованный Екатериной II семье Александра Даниловича Маркова (Оспенного)

И мы наконец подбираемся к тому самому нюансу, о котором я говорила в самом начале. Называется он вариолоид (variolosis).

С течением времени врачи заметили появление новой формы болезни у вакцинированных. Она характеризовалась легким, стертым и коротким течением, отсутствием вторичной лихорадки, незначительной сыпью без пустуляции, а следовательно, без рубцов, уродств и страданий! Здорово же, разве нет?

Только вот для непривитых людей вариолоид был так же заразен и становился источником тяжелой, настоящей оспы. А для другого привитого — нет. Именно поэтому стало понятно — чтобы остановить или хотя бы смягчить страшную болезнь, привито должно быть как можно больше людей.

Правда, так считали не все. Особо упоротые и тогда думали, что в них закачивают семя Люцифера, что после вакцины у них отрастут рога и продолжали вымирать целыми семьями. Ничего не напоминает?

*поправляет шапочку из фольги и сетку от излучения 5 ГГц*

И несмотря на пример Императрицы и последующую пропаганду, вариоляция в Российской Империи шла медленно. Предрассудки населения перевешивали сознательность и социальную ответственность. Более того, шла она стараниями земских врачей, среди которых так же встречались противники вариоляции.

Джеймс Гилрей. «Коровья оспа, или Чудесное действие новой прививки!» (1802)

Так проходит полтора столетия. Наступает XXй век, Первая мировая война, в России случается Революция, итогом которой становится распад Империи и Гражданская война. На дворе 1919 год. На подконтрольной территории Советская власть указом от 10 апреля издает декрет "Об обязательном оспопрививании". Он описывал порядок вакцинации и устанавливал уголовную ответственность за уклонение от нее.

И да, не забываем, что в раздираемой Гражданской войной стране в принципе творился инфекционный ад и Израиль. Один сыпной тиф накосил людей «больше, чем пушки Колчака». Но об этом другой автор уже написал заметку.

Вакцину производили на специальных станциях, где телят заражали коровьей оспой и уже от них получали живую вакцину. Ведь еще в 1852 году А. Негри предложил получать вакцину от молодых животных, так как османский метод вариоляции нес риск заражения сифилисом, рожей и другими инфекциями, от которых страдали люди.

Усилиями врачей к 1924-му году ситуация с оспой на территории СССР начала улучшаться. В 1958м году было объявлено об окончании эпидемии оспы в мире. Но не о полном ее уничтожении, до этого еще почти тридцать лет.

Началась кампания по оспо-профилактике. Прививали всех новорожденных, тех, кто каким-то образом не получил вакцину раньше и тех, кто собирался в поездки в страны, в которых оспа еще не была взята под контроль. Во всяком случае, должны были, как и героя нашей следующей истории…

Вакцинация новорожденных в СССР

Последняя вспышка в СССР

В декабре 1959 года Алексей Кокорекин — художник-плакатист, лауреат Сталинской премии, решил посетить Индию. И, помимо всего прочего, художник посетил там похороны брахмана и с последующей распродажей вещей умершего. Поговаривают, что на ней он даже купил ковер.

Вернувшись в Москву в конце декабря, Алексей поехал домой к жене, где они с его дочерью и другом семьи отметили его возвращение из поездки. Затем он посетил любовницу, которой подарил сувенир.

Но уже к вечеру художник почувствовал себя плохо, у него поднялась температура, ломило все тело. Утром он отправился в поликлинику, где ему поставили диагноз «грипп» и отправили домой. Но лучше ему не становилось, появилась странная сыпь. Через три дня Алексей был госпитализирован в Боткинскую больницу в обычную палату, где еще через два дня скончался от отека легких.

Поначалу никто не заподозрил страшную болезнь. Сыпь приняли за аллергическую реакцию. На вскрытии так не смогли разобраться с диагнозом и поставили «чуму под вопросом». Приглашенный на вскрытие академик Краевский, вопреки легенде, заявил, что этот случай выше его компетенции.

Тем временем в Боткинской больнице появились новые случаи заражения: заболела врач приемного покоя, несколько работников отделения, парнишка, чья койка располагалась у вентиляционного отверстия на этаж ниже и больничный истопник, который просто мимо палаты проходил.

15 января 1960 года диагноз был установлен.

Алексей Кокорекин (1906 — 1959)

«Строй сомкнув с товарищами рядом» А. Кокорекин 1937

«К труду и обороне будь готов!» А. Кокорекин

«Бей врага на славу!» А. Кокорекин, 1943

Академик Михаил Акимович Морозов, стоявший у истоков оспопрофилактики в СССР, при микроскопии материалов биопсии обнаружил тельца Пашена — вирионы оспы в клетках эпителия больного. К этому времени людей в активной форме болезни было уже 19.

Были предприняты экстренные меры. Въезд и выезд из Москвы были перекрыты. Отследили всех, кто контактировал с Кокорекиным с момента его возвращения из Индии до смерти. Семья первой оказалась на карантине. Развернули самолет, на котором его друг летел в Париж и всех пассажиров закрыли на карантин. Нашли любовницу, тоже посадили на карантин, а заодно выяснили, что подарок Алексея она уже продала в комиссионке. Нашли магазин, персонал тоже посадили на карантин. Разыскали того, кто выкупил сувенир и тоже закрыли. Знакомая, навестившая Алексея в больнице, оказалась преподавателем в одном из московских университетов и успела принять экзамен. Ее и полфакультета тоже закрыли на карантин. Все, что художник привез из поездки, сожгли.

Из-за неосмотрительности одного туриста число контакторов первого звена достигло полутора тысяч человек. Всего же их было девять с лишним тысяч. Только вдумайтесь! Один зараженный и десять тысяч человек в зоне риска.

Как же так вышло? Одни источники утверждают, что Алексей прививался перед поездкой, однако характерных изменений на месте введения противооспенной вакцины не было. Но, как известно, вакцина от оспы обладает ярко выраженной реактогенностью — способностью иммунобиологического препарата вызывать общую и местную реакцию организма, в частности, образуется характерная пустула и рубец, абсолютно не похожий на тот, что остается после БЦЖ.

Поэтому появились слухи более конспирологического толка, утверждающие, что Алексей вообще не прививался, а справку купил за взятку. Но так или иначе, случилось то, что случилось — художник заразился и погиб.

Тем временем нужно было что-то делать, чтобы не дать инфекции распространиться. Началась кампания по экстренной вакцинации. В течение трех дней было доставлено 10 миллионов доз вакцины из Томска, Ташкента и Краснодара. Мобилизовано 25 тысяч медработников, открыто 3 тысячи прививочных пунктов и организовано 8 тысяч прививочных бригад. Это был огромный резерв и огромные суммы денег. И все это, как было принято в те времена, в условиях секретности.

За десять дней было вакцинировано 5 с половиной миллионов жителей Москвы и 4 миллиона жителей Подмосковья. С момента завоза инфекции до ликвидации вспышки прошло 44 дня. А с момента начала борьбы — меньше 20.

Заболело 45 человек. Умерло трое, включая Кокорекина.

а) Вирусолог М.А. Морозов, поставивший верный диагноз; б) тельца Пашена; в) тельца Гваринери.

Это была последняя вспышка в СССР.

Последний случай естественной оспы в мире был зарегистрирован в 1977 году в Сомали, местный больничный повар Али Маоу Маали переболел алястримом. Заболевание было диагностировано в октябре 1977 года. Мужчина полностью выздоровел. Хотя у него было много контакторов, ни у одного из них не развилось заболевание. Агрессивная кампания сдерживания оказалась успешной в предотвращении вспышки. Впоследствии Маалин участвовал в успешной кампании ликвидации полиомиелита в Сомали. Последняя жертва оспы, медицинский фотограф Дженет Паркер заразилась в 1978 году от лабораторного материала.

В 1979 году было объявлено о ликвидации оспы во всем мире.

Оспопрививание в СССР завершилось в 1981 году. То есть, да, дорогой читатель, с большой долей вероятности, у тебя нет иммунитета к оспе, даже если ты намного старше сорока. Ведь у всего есть предел, даже у иммунологической памяти.

Оспа в наши дни

А есть ли вообще какие-нибудь новости об инфекции в наши дни? Как ни странно, есть.

Несмотря на то, что оспа побеждена, она все еще существует в нашем мире. Ее образцы в научных целях хранятся в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, США и в НПО «Вектор» в Новосибирской области. Однако это не дает гарантий, того, что она ни за что не утечет. Ведь человеческое разгильдяйство не знает границ.

В 2014 году, по сообщениям СМИ, на одном из складов в США были обнаружены забытые пробирки с оспой. А 8 ноября 2021 года подобные сообщения появились снова, на этот раз из Пенсильвании. Сотрудник одной из лабораторий обнаружил в морозильной камере пробирку с маркировкой оспы. Роспотребнадзор дал по этому поводу официальный комментарий.

Будем надеяться, что по результатам проверки, это окажется чьей-то очень тупой шуткой.

Тем временем, ученые продолжают работу. На данный момент в Новосибирске проходит двойное слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование иммуногенности, реактогенности и безопасности генно-модифицированной вакцины против натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций на основе вируса осповакцины живой культуральной (Вакцина VAC∆6) на добровольцах в возрасте 18-60 лет (II-III стадия), а так же первая фаза испытаний противооспенного препарата НИОХ-14 среди добровольцев 18-50 лет.

То есть да, современная вакцина от оспы — это не та самая коровья пустула. Ее «рецепт» меняется в зависимости от технологического прогресса и все изменения направлены на улучшение ее переносимости и снижение риска развития осложнений.

Вывод

Мы живем в мире, которым в первую очередь правит реклама. Отсюда и заявления о 100% эффективности и отсутствии побочных явлений у лекарственных препаратов. И что бы кто ни говорил, ни одна таблетка, вакцина, прививка или метод лечения никогда не давали и не обязаны давать 100% результат в популяции. Но если что-либо из перечисленного способно хоть немного снизить тяжесть заболевания и риск летального исхода, стоит пробовать и стоит бороться за жизнь пациента.

Люди, стоящие у истоков оспопрививания, понятия не имели о рандомизированном плацебо-контролируемом клиническом испытании, не сравнивали публикации по современной системе уровней доказательности. Однако силами поколений этих врачей и ученых удалось избавить мир от одной из самых страшных болезней за всю историю человечества.

Автор: Светлана Растаева.Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_416928

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Автор: Алексей Копылов.

С приходом времён великих сражений и вездесущей нужды даже хорошие мальчики встают на защиту своей отчизны и близких. Первая мировая война в этом плане не стала исключением. Пожалуй, самым известным из боевых пёселей этой войны стал сержант Стабби.

В июне 1917 года новобранец армии США Джон Роберт Конрой, проходящий курс подготовки к воинской службе на территории Йельского университета, что по-прежнему располагается в городе Нью-Хейвене, штат Коннектикут, подобрал беспризорную дворнягу тигрового окраса. Молодой пёс, будучи возможной помесью бостон-терьера и питбультерьера, получил от своих более родовитых предков небольшое мускулистое 20-килограммовое тельце, мощные челюсти, отличное обаяние и запредельную обучаемость. От нового хозяина, проводящего с ним чуть ли не всё свободное время, собакен и получил свою кличку «коротышка». Благодаря упорству Конроя и своей сообразительности, Стабби выучился ходить строевым шагом, стал узнавать звук армейского горна и даже начал отдавать воинское приветствие, поднося правую переднюю лапу к правой брови.

Осенью 1917 года Джон был зачислен в 102-й полк 26-й пехотной дивизии «Янки» и отправлен в Старушку-Европу на корабле «SS Minnesota». Так как нахождение на борту животных запрещено, Конрой тайно и в сговоре с матросами пронёс собаку на борт и некоторое время прятал его в помещении с запасами угля, укрыв шинелью. Идиллия продолжалась, пока один из офицеров не встретил нелегала. По легенде пёс отдал ему воинское приветствие, тем самым растопил его сердце и получил официальное разрешение продолжить плаванье. На берег Франции Стабби сошёл уже талисманом дивизии и с полученным особым приказом командования сопровождать солдат до линии фронта.

В свой первый бой 102-й полк вступил 5 февраля 1918 года в районе Чемин-де-Дам, что к северу от Суассона. Войска кайзера встретили противника не слишком приветливо, и американцы целый месяц круглосуточно находились под ураганным огнём тяжёлой артиллерии. Стабби быстро привык к подобной недружественной обстановке и стоически переносил постоянный шум и близкие разрывы.

Вскоре собакен получил своё первое боевое ранение – глотнул полной грудью горчичного газа после бомбардировки соответствующими снарядами. К счастью, своевременно оказанная медицинская помощь в ближайшем госпитале спасла ему жизнь. После выздоровления он вернулся на фронт не только со специальным собачьим противогазом, полученным от рукастых солдат полка, но с острым предубеждением к отравляющим веществам. Уже при следующей газовой атаке раним утром 6 марта 1918 года, пёс с бешеным лаем пронёсся по траншеям, периодически кусая нерасторопных лежебок, солдаты успели надеть противогазы и спрятаться в укрытия. Благодаря вовремя поднятой тревоге многие бойцы избежали отравления или даже смерти.

Главная заслуга Стабби – поиск раненых бойцов на нейтральной территории после каждой атаки или вылазки. Он прислушивался к крикам о помощи на английском языке или к еле слышным стонам, бежал к несчастным и оповещал о находке ждущим санитарам звонким лаем. Тем самым, по самым скромным подсчётам, пёсель спас десятки жизней.

Точно таким же способом он поймал немецкого разведчика, подобравшегося близко к позициям полка. Бош случайно задел кусты, и сразу же пёс прибежал на шум. Противник решил улизнуть, но не удалось, собакен укусил его за ногу, добился падения и безостановочно кидался в атаку с громким лаем, пока не подоспели американские солдаты. За этот подвиг герою было присвоено звание сержанта, и он таким образом стал первым животным, удостоившимся подобной почести в армии США.

Хороший мальчик получает награду :)

В апреле 1918 года Стабби участвовал в тяжёлых боях во время рейда на Сешпре. Во время отражения тяжёлой контратаки немцев от близкого разрыва ручной гранаты пёс получил многочисленные осколочные ранения груди и лапы. Любимца полка срочно доставили в полевой госпиталь, где из него извлекли все осколки, а затем перевели на полную реабилитацию в госпиталь Красного Креста, где он продолжал поднимать настроение и боевой дух раненых солдат, патрулируя между палатами, раскинутыми на нескольких этажах.

18 июля 1918 года благодарные 102-му полку за быстрое и бескровное освобождение жительницы городка Шато-Тьерри подарили псу специально сшитое замшевое пальто, ставшее для него парадной формой, на которую прикрепили его многочисленные боевые награды.

До завершения боевых действий Стабби успел поучаствовать во второй битве на Марне, Мез-Аргоннской наступательной операции, битве у Сен-Мийель и ещё в 14 сражениях. В конце войны его абсолютно так же нелегально переправили на родину.

Мирные США достойно встретили хвостатого героя, и он получил достаточно тёплых и приятных лучей славы. Стабби участвовал в военном параде в честь войск американского экспедиционного корпуса, был представлен президенту Вудро Вильсону, дважды посещал Белый дом, встречаясь с президентами Гардингом и Кулиджем, получил множество американских и французских наград: золотую медаль Гуманитарного общества США, Пурпурное сердце, медаль Шато-Тьерисской кампании, медаль «France Grande» Французской Республики, медаль 1-й ежегодной конвенции Американского легиона и прочие. Он был удостоен членства в Американском легионе и Ассоциации молодых христиан, а также стал талисманом университетской футбольной команды Джорджтауна. На аллее Славы в честь него установлена памятная табличка, уже в наши дни в Канзас-Сити поставили памятник.

16 марта 1926 года, прожив яркую и насыщенную жизнь, на руках у своего хозяина в возрасте девяти лет Стабби ушёл в места вечной охоты.

Автор: Алексей Копылов.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_421144

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Автор: Артём Суханов.

Предупреждение @Cat.Cat: автор использует ненормативную лексику, луркояз и вольный речевой стиль. Если вас это смущает, немедленно прекратите чтение.

Главной развлекухой на Руси XVII века был бунт - бессмысленный и беспощадный. Вопрос "кто здесь хозяин качалки?", поднявшийся ещё при Борисе Годунове, не решился ни после стрельбы Лжедмитриями из пушки, ни после пиздореза ополченцев с поляками под стенами Кремля.

Казалось бы, выборы новой царской династии должны были успокоить народные массы, но если ты полюбил всаживать перо под ребро служивому человеку, становится трудно остановиться. Соляной (да, когда-то любители соли рубились со стрельцами на городских улицах, это вам, знаете ли, не между гаражами закладку искать), хлебный, медный, стеклянный и деревянный бунты, один за другим прокатывались на Руси, пока, наконец, не пришло время для самого известного восстания допетровской эпохи. Да, это я про бунт Степана "и за борт её бросает" Разина говорю. Сегодня, правда речь пойдёт не о нём, а о другом, чуть менее известном полевом командире. Вернее, командирше. Итак, котаны и котессы, встречайте, в синем углу ринга Алёёёёна Арзамасская!

Кто это вообще такая? Крестьянка, монашка, травница, учёный человек. До того, как взять шашку и хуярить по бездорожью за-ради земли и хлеба, Алёна успела выйти замуж, удачно овдоветь и уйти в Николаевский монастырь в пригороде Арзамаса(отсюда и прозвище). В монастыре раннюю вдову научили разбираться в травах и грамоте, а ещё тому, что боярская дочка всегда будет ровнее тебя, даже если тряпки у вас теперь одинакового фасона. Ну знаете, классика, Господа мы любим все, но ты, крестьянка, люби его в поле за уборкой хлеба, пока солидные инокини время за порнороманами на греческом коротают.

Но распашка коров и дойка земли утомили Алёну ещё во время замужества, а потому продумчивая вдовушка в кратчайшие сроки научилась чтению, письму и медицине. Да, да, пока мы ноем, что Python по роликам на ютубе постигать сложно, люди XVII века пенициллин выводили по церковнославянским книгам.

Про пенициллин, кстати, не шутка. Если верить легендам, Алёна умудрялась поправлять людям здоровье при помощи "банной плесени", что некоторые историки трактуют именно как предтечу антибиотиков.

Короче, крутость нашей героини вы уже представили. Что же дальше?

А дальше восстание Разина. 1669 год, по всей Волге начинается радостная резня повстанцев со служивыми людьми, а Алёна вдруг понимает, что монастырь ей изрядно надоел. Да, она не жнёт и не пашет, она крестьянам медицинские услуги оказывает, но разве это предел карьеры для честолюбивой женщины? Решительно ответив "хуй там", Алёна собирает себе прикентовку в двести штыков и азартно кидается во всеобщий замес. В 1670 у неё и её партнёра, Фёдора Сидорова, под ружьём уже тысяча человек, а в портфолио имеется победа над арзамасским воеводой Шайсуковым. Что ещё нужно для счастья? Разве что какой-нибудь городок, чтобы жить там долгой и счастливой жизнью? Алёна решает так же и немедленно берёт город Темников. Войско вырастает до двух тысяч человек, испуганные горожане безропотно осыпают нашу героиню ценными вещами и красивыми комплиментами. Вот же она, счастливая жизнь! Счастливая, но недолгая.

Уже через два месяца под стенами города появляется князь Долгоруков с отборнейшими псами режима, уже изрядно поднаторевшими в боях против разинской кодлы. Как же Алёна одолела этих славных парней? Да никак! Пока на стенах шла лютая сеча, недобитые городские богачи ударили повстанцам в спину. Алёна, сумев отбить первый натиск, заперлась в городском соборе и, как говорят очевидцы поливала из лука атакующих, что твой Володя Якут. Затем конечно, патроны закончились и Собор пал. Оперативно вскрыв дубовые ворота храма, богачи застали Алёну намертво вцепившейся в алтарь и возносящей Господу истовые молитвы. Как вновь говорят нам очевидцы, отцепить Алёну от алтаря было невозможно даже здоровым мужикам, настолько сильна была женщина. Но, то ли кто-то из царских бойцов таки принёс гвоздодер, то ли очевидцы врут, но уже на следующий день Алёну передали предводителю карательной экспедиции, князю Долгорукову. Тот, после непродолжительных пыток, вернул Алёну обратно в Темников, но уже не чтобы царствовать в нём, а чтобы умирать. Да ребята, у этой истории плохой финал, пусть мой луркояз вас не обманывает.

Вообще, мятежников в то время предпочитали вешать, но для Алёны сделали исключение. Как раз из-за той самой плесени, о которой было сказано ранее. Плесень, грамотность, а также побег из монастыря перевели Алёну из простых мятежников в гораздо более стремный разряд еретиков. Ну а что делают с еретиками? Ага, правильно. Рано по утру на главной городской площади из сена, смолы и брёвен был сооружен т. н. сруб, в который Алёну вежливо (нет) поместили, предварительно перекрестив. После чего, сруб накрыли крышкой и… Да, да, дорогие мои пироманы, подожгли. За всё время процедуры, из сруба не вылетело ни одного вскрика, потому что Алёна была не только умной, но и весьма мужественной женщиной. Так закончилась история Алёны Арзамасской. Заканчиваю я и свой рассказ. Надеюсь, что он вам понравился, дорогие коты и котессы!

Автор: Артём Суханов.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_418703

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Автор: Виталий Илинич.

Читая комментарии к своим статьям о действиях мотопехоты, я нередко сталкиваюсь с достаточно типичными вопросами. А что если на твои БТР-ы выедет танк? А что если вылетит самолет? А что если выплывет линкор? Ладно, про линкор еще не спрашивали. Зато регулярно пытаются «создать» некий супер-универсальный танк или БМП или БТР, которые должен одинаково хорошо справляться со всеми невзгодами и проблемами, ожидаемыми от противника. Давайте попробуем еще разочек рассмотреть эти вещи на примере БТР-ов и боевых групп, про которые я так часто пишу.

Одним из важнейших вопросов, который многие читатели не понимают, будет то, как наступающая тактическая группа справляется со своими задачами. Чем подавляет и поражает цели и обеспечивает себе продвижение вперед. Например, один из вопросов, который я получил к своей статье про Дриллинг-батальон. Мол, что толку в этом Дриллинге (машине поддержки мотопехоты с малокалиберными автоматическими пушками), если ПТ пушка первая откроет огонь, хана твоему Дриллингу. Не знаю, почему он мой, но это не главное. На месте Дриллинга может оказаться какая угодно техника какой угодно страны. Самая главная ошибка здесь в том, что все действия на поле боя низводятся до дуэльного противостояния. Но в реальности всё несколько иначе. Дриллинг на поле боя не один, он действует в составе мотопехотного батальона. Но и батальон на поле боя не один, он действует в составе бронегруппы – этакой батальонной тактической группы, на современный лад, а то и группы размером в хороший полк, всё-таки в годы ВМВ действовали достаточно масштабные подразделения. И эти самые Дриллинги там нужны не сами по себе, их задача – прикрывать танки.

В случае подвижных действий танки лидируют наступление боевой группы

Танки идут впереди построения, и те ПТО, которые не были уничтожены или подавлены артогнем, которые внезапно открывают огонь по танкам, должны быть как можно скорее подавлены и приведены к молчанию. В обычной боевой группе эту задачу решает, например, мотопехота на БТР – огнем своих пулеметов, а также минометов и 75-мм орудий, установленных на БТР, мотопехота может быстро и эффективно подавить ПТО противника. А обнаружить их позволяет отсутствие крыши и большее количество глаз наблюдателей у мотопехоты, в сравнении с танками. Мотопехота на БТР значительно менее слепая, а большая плотность огня и относительно короткое время реакции позволяют ей эффективно прикрывать идущие впереди танки от огня ПТО, ПТР и оружия ближнего боя.

Но эффективность огня и скорость реакции никогда не будет лишней, поэтому в 1944-м году в штат мотопехотных батальонов на БТР были введены машины с автоматическими 15-мм пулеметами и 20-мм пушками. Они могли подавлять и поражать ПТО и быстрее, и эффективнее, и на большей дистанции. А пока позиции орудий находятся под подавляющим огнем, можно предпринять меры, чтобы они более не беспокоили атакующую группу. Можно выделить часть танков на уничтожение орудий. Можно навести минометы мотопехотного батальона. Можно привлечь 150-мм самоходки мотопехотного полка. Можно указать на эту цель передовому артнаблюдателю самоходного дивизиона, чтобы на головы противотанкистов посыпались 105-мм и 150-мм гаубичные гранаты. Можно, наконец, дать туда несколько дымовых снарядов 75-мм орудий или дивизионной артиллерии, и прикрываясь дымом, проехать сектор обстрела орудий. И продолжать атаку дальше.

Для успешных действий крайне важна поддержка гаубичной артиллерии

Второй часто возникающей в комментах ситуацией был внезапно появляющийся откуда ни возьмись танк, который эти БТР разнесет просто с одного осколочного снаряда. И что ему, мол, ответит эта двадцатимиллиметровка? Значит и фигня это полная. Подход интересный. Получается, в армии нужны вообще только танки и противотанковые САУ, потому что всё остальное запросто уничтожается танком с одного осколочного снаряда. Поэтому, видимо, надо отказаться от пехоты, артиллерии общего назначения, в том числе самоходной, снабжения, ремонта, саперов, полевых кухонь. А то что, выедет так танк на полевую кухню, что ему повар своей поварешкой сделает? Ничего. Значит не нужен. Вообще, если внимательно посмотреть на устройство мотопехотного батальона и даже полка образца 1944-го года, то выяснится, что противотанковых орудий в нем нет…вообще. Ни одного. В 1943-м еще немного было, три буксируемых ПТО в батальоне и три буксируемых ПТО в полковых частях, а в 44-м нет ни одного. Из всех более-менее применимых противотанковых средств у мотопехоты есть только ручные гранатометы (Панцершрек, например) и кумулятивные гранаты к короткоствольным 75-мм пушкам.

В чем же дело? Может быть, в 44-м году не было советских танков? Да нет, были. Просто задачи мотопехотного батальона на БТР практически неразрывно связаны со взаимодействием с танками. БТР-щики не сами по себе действуют, они нужны для того, чтобы действовать вместе с танками в составе боевой группы. И пока мотопехота защищает свои танки от ПТО, танки обеспечивают поражение бронецелей. Поэтому тому Т-34 или Шерману, который захочет «полакомиться» тонкой броней БТР-а, скорее всего придется пообщаться с Pz.IV или Пантерой. А буксируемые пушки только задерживали бы боевую группу, вероятнее всего поэтому от них в полку избавились. Если же какой-то из составных частей боевой группы нет, например, танков, пехоты, саперов или артиллерии, то не будет и полноценного взаимодействия, эффективность действий резко снизится, а потери возрастут. Задачи будут решаться медленнее, и для их успешного решения потребуется значительно большее численное превосходство.

В случае крайней необходимости в роте и батальоне на БТР есть машины поддержки с 75-мм пушками, кумулятивный снаряд которых способен поражать танки

Аналогично это работает и на более высоком уровне. Сам танк, Дриллинг или БТР с десантом воюет не сам по себе и не в дуэльном противостоянии с конкретной пушкой противника. Он воюет с составе роты. В мотопехотной роте есть как обычные БТР с десантом, так и средства их поддержки. Но и мотопехотная рота воюет не одна, а часто в составе мотопехотного батальона. В котором еще несколько таких рот, а также рота тяжелого вооружения. Батальон также может быть поддержан полковой батареей 150-мм САУ и саперной ротой с огнеметными машинами. Но и сам по себе батальон не воюет с обороной сам — он это делает в составе боевой группы с танками, саперами и самоходной артиллерией. Однако, и боевая группа действует не сама по себе. Несмотря на то, что многие в комментариях высказывают мнение, что боевая группа должна и зачищать поле боя, и прикрывать свои фланги, и делать вообще всё, в реальности это не так. БГ действует в составе своей дивизии, где есть, помимо нее, еще несколько батальонов мотопехоты, батальон танков, буксируемая артиллерия, саперы, противотанкисты, зенитчики и многое другое. Танковая дивизия же действует в составе корпуса, а корпус — в составе армии. И все эти составные части, от отдельного БТР, через роту, батальон, боевую группу и дивизию взаимодействуют на поле боя на тактическом уровне. А выше дивизии уже и на оперативном уровне.

По отдельности на каждое средство можно найти управу, как находили ее на очень хорошо для своего времени защищенные и вооруженные КВ-1 в 41-м, и Тигры в 43-м. Но когда обеспечено взаимодействие, когда танки делают свою работу, мотопехота — свою, артиллерия поддерживает, саперы обеспечивают, а снабжение подвозит, то ситуации дуэльного противостояния просто в большинстве случаев не получится. На каждую возникающую в ходе боя проблему в грамотно построенной боевой группе найдется ответ. Когда передовые подразделения идут вперед, и есть кому прикрыть их с фланга, есть кому закрепить их успех, есть кому поддержать продвижение на соседнем участке, и есть резерв, который можно ввести в случае, если наметился успех или ослабленный участок обороны противника, то и результат не заставит себя долго ждать. А более грамотное построение передовой группы с обеспечением техническими средствами и отработанной тактикой позволит добиваться успеха быстрее, с меньшим нарядом сил и с меньшими потерями.

150-мм самоходная установка мотопехотного полка

В боевой группе или батальонной тактической группе есть огромное количество различных огневых и технических средств. И для каждого из них есть цели и условия, когда его применять неэффективно. Но каждый раз, когда какое-то одно средство неэффективно, другое средство будет эффективнее. Оружие и боевые машины взаимно дополняют друг друга, действуют вместе для решения общей задачи. Выделять каждое отдельно и сравнивать с силами и средствами противника бессмысленно. Почти любое средство, окажись оно одно, будет потеряно или вынуждено отступить. Но действуя вместе, взаимно усиливая достоинства и нивелируя недостатки, защищая друг друга и поддерживая, все составные части вместе формируют эффективный тактический инструмент – боевую группу или батальонную тактическую группу. Инструмент, который, единожды появившись в 40-е года, во многом сохраняет эффективность до сих пор.

Автор: Виталий Илинич.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_420908

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Автор: Мария Заке.

9 августа 1914 года в одной очень талантливой семье родилась девочка. Как покажет время, девочка оказалась не менее талантлива, чем её родители. Папа девочки, Виктор Янссон, был одним из самых известных скульпторов межвоенного периода. Самыми известными скульптурами Виктора Янссона являются статуя Свободы в Тампере, статуя Героя в Лахти, а также «Вьюнок» в парке Кайсаниеми и фонтаны Калапоят и Ааллоттария на Эспланаде в Хельсинки. Мать девочки, Сигне Хаммарстен-Янссон по прозвищу Хам, была графическим дизайнером, карикатуристом и автором обложек для множества шведских книг. Наибольшую известность она приобрела как дизайнер финских марок.

И как в такой талантливой семье не родиться талантливым? Все трое детей семьи Янссонов были талантливы. Ларс Янссон вырос писателем-карикатуристом и самым верным и преданным помощником своей сестры в деле всей её жизни. Пер Олов же стал фотографом и тоже писателем. Но ярче всего горела звезда самой старшей из семьи Янссонов — Туве Марики Янссон. С самого детства Туве тянуло к творчеству. Сначала небольшие рассказы, позже — зарисовки к ним. Но сама девочка видела себя в первую очередь художником, а не писателем.

Детство Туве прошло между их маленькой квартиркой в Катаянокка, Хельсинки и виллой Энгсмарна в Швеции. В Энгсмарна, семейной резиденции Хаммарстенов, мама с дочкой жили продолжительное время во время беспорядков после приобретения Финляндией независимости. Виктор же воевал на стороне белых в порождённой беспорядками гражданской войне. Энгсмарна, где Туве провела каждое лето своего детства, глубоко отпечаталась в памяти юной писательницы и послужила прообразом долины Мумми-тролей. В своей биографии «Дочь скульптора» 1968г. Туве описывала своего отца как импульсивного богемного творца, празднества которого, как и его творчество, могли длиться целыми днями напролёт. Туве разрешалось спать на чердаке в мастерской Виктора и наблюдать за его работой. В юности она даже послужила моделью для некоторых работ отца. Самая известная из этих скульптур — Convolvuvus, стоит в парке Кайсаниеми в Хельсинки. Но как бы ни велик был отец, как бы не ценились его произведения, а доход скульптора — величина непостоянная. И неизвестно, что было бы с семьёй, если бы не практичная мать. Сигне тянула весь быт на себе, работая на более приземлённых работах, способных прокормить семью на постоянной основе. Днём Сигне работала графическим дизайнером в типографии банкнот Банка Финляндии, где и прославилась как дизайнер финских марок. А по вечерам она подрабатывала, рисуя обложки книг и иллюстрируя финско-шведские журналы.

Именно благодаря примеру матери, Туве начала свою карьеру иллюстратора. Уже в 14 лет Туве удостоилась публикации своих рисунков в журнале Allas Krönika. Пока под псевдонимом «Тото». То были иллюстрации к мультфильму «Привет Маннергейму!» (Hej hurra for Mannerheim!), посвященному десятилетию гражданской войны. В 15 лет Янссон начала активно рисовать для шведскоязычного юмористического издания Garm, в редакцию которого входила её мать. В 1933 году в возрасте 17 лет Туве Янссон впервые выставила на показ свои работы. В том же году выходит её первая книжка с картинками — «Сара и Пелле и Некенс блекфискар». Произведение издаётся новым псевдонимом — Вера Хайдж.

Туве Янссон является выпускницей Brobergska samskolan, крупнейшей шведскоязычной школы совместного обучения в Хельсинки (закрылась в 1977 году). Эту же школу заканчивал её отец и я не могу не привести его комментарий относительно обучения там: «Ходить в школу было грустно, и я почти всё забыл». В середине школьного обучения Туве перевелась в художественную школу рекламного рисунка и дизайна в Стокгольме. Эту же школу когда-то окончила её мать, по специальности «учитель рисования». Там Туве провела три года, после чего вернулась в Хельсинки, чтобы продолжить обучение в Атенеуме, школе рисования Финского художественного объединения. Годы учёбы в Стокгольме убедили девушку в том, что живопись — её основная специальность. Ситуация в самом Атенеуме развивалась не лучшим образом. Студенты были недовольны закостенелостью своих преподавателей. И в 1936 году это недовольство переросло в бунт. Многие студенты класса живописи покинули школу. В том числе Туве Янссон. Совместно с ещё несколькими художниками она арендовала студию на Тяхтиторнинкату. И в этом же году выступила как независимый художник на совместной выставке Финской ассоциации рисования в Художественном зале. Немногим позже Янссон всё же вернулась в Атенеум и закончила своё обучение. Туве Янссон выставляла свои картины на многих выставках, получала хорошие отзывы и даже обзавелась несколькими наградами. Благодаря грантам ей удалось поработать в Париже (1938г.) и в Италии (1939г.). Но работа художника не давала постоянного дохода, так что помимо деятельности Большого Творца, Туве активно занималась иллюстрацией газет и журналов. Рисование открыток и рекламных плакатов также приносило ей стабильный доход. Примерно в то же время Туве Янссон начала писать рассказы.

Туве в молодости

За десять лет с обучения в Атенеуме, из под кисти Туве вышло 11 монументальных работ, от витражей, до монументальных картин маслом. Но не было времени, когда ради большой работы Туве Марика Янссон оставляла бы малую. Наиболее плодотворно она работала всё с тем же юмористическим Garm. На протяжении 15 лет Туве являлась постоянным иллюстратором этого журнала. Период этого плодотворного сотрудничества пришёлся на вторую мировую. Янссон рисовала довольно острые карикатуры, изображая быт военного времени. Особенно острыми выходили из-под её пера образы надоедливого мальчика и свиноподобного мужчины. То были образы одного немецкого лидера, чью политику Туве не боялась критиковать открыто. Настолько открыто, что из-за остроты пера Янссон журнал едва не закрыли «за оскорбление главы дружественного иностранного государства». Несколько раз.

Но что же с муми-троллями? Сама идея о существовании мумми-троллей родилась у Туве Янссон в 1930 году. Первый рисунок муми-тролля был сделан... на стене дачного туалета. Воистину гений бывает внезапен. В том же году муми-тролль становится визитной карточной Туве — она исполькует чёрный силуэт муми-тролля в качестве своего водного знака на акварелях и использует его образ в своих работах в Garm.

Иллюстрация книги о муми-троллях руки самой Туве Янссон

Но почему именно муми-тролль? Изначально персонажа звали Снорк. Но только в самые первые дни. Ведь на муми-тролля милый пухляш был похож больше. Но откуда столь странное имя? Дело в том, что когда Туве была маленькой и не всегда хорошо себя вела, её дядя рассказал ей про страшных муми-троллях, живущих в кладовой. Так что и сам исконный образ муми-тролля был, скажем прямо, не положительным. Тёмное тельце, красные глаза, он, скорее, был личным демоном Туве, чем чем-либо ещё. Иногда они рисовались даже тощими и рогатыми, если это требовалось по сюжету. По сюжету зарисовок для Garm, конечно же, не собственных книжек. А вот с приходом сюжетов о муми-долле муми-тролли стали уже теми, кем мы их знаем сейчас — милым дружелюбным семейством, любящим спокойную жизнь, но тянущимся к приключениям. Первая книга непосредственно о муми-троллях была написана во время Зимней войны в 1939 году. Однако, напечатана она была лишь спустя шесть лет, в 1945 году. Сами понимаете, времена были такие. Книга вышла почти незамеченной и получила лишь одну, но зато положительную рецензию. И эта рецензия подтолкнула Янссон писать дальше. После «Муми-троллей и великого наводнения» свет увидела «Муми-тролль и хвостовая звезда» в 1946 году. Сразу же после и на основе этой книги была выпущена «Муми-тролль и конец света». Однако приём, полученный муми-троллями, был всё ещё слабым. Журнал, в котором они выходили, отказался их публиковать, поскольку посчитал затею слишком финансово невыгодной. Шутка ли, семейку муми-троллей обвинили в излишней буржуазности! Однако, эти неудачи не смогли укротить энергию Туве Янссон. Следующая книга о муми-троллях была отдана конкурирующему издательству, где увидела свет в 1948 году. «Шляпа волшебника» стала настоящим прорывом. Книга получила восторженные отзывы как в Финляндии, так и в Швеции, где она вышла одновременно с предыдущими произведениями.

Туве Янссон и Муми-семейство

Помимо собственных произведений, Туве Янссон иллюстрировала классические произведения, такие как «Хоббит, туда и обратно», «Приключения Алисы в Стране Чудес» и многие другие. О муми-троллях выходили не только книги, но и комиксы, а в 1950 году свет увидел мультфильм по ним. В работе над мультфильмом Туве активно помогал её младший брат — Ларс Янссон. Мульт вышел в более чем 40 странах на 60 языках.

За свою работу Туве Янссон удостаивалась различных наград. Это премия Ганса Христиана Андерсена (1966г.), Государственная литературная премия (трижды, 1963, 1971, 1982), премия фонда культуры Финляндии (1990г.) и премия Финляндии (1993г.). Но ценнее всего для неё оставались отзывы родных и близких.

В 1990 году у Туве Янссон обнаружили рак. Из-за болезни писательница отказалась от публичных выступлений. Последнее мероприятие с ней прошло в 1994 году, на её 80-летие. Весной 2000 года произошло тяжёлое кровоизлияние в мозг. Следующий год весь Туве Янссон провела в больнице, где и скончалась 27 июля 2001 года в возрасте 86 лет.

Автор: Мария Заке.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_418596

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!