Катилинарский цикл

7 постов

7 постов

127 постов

5 постов

5 постов

7 постов

13 постов

17 постов

5 постов

6 постов

8 постов

6 постов

5 постов

8 постов

9 постов

8 постов

15 постов

4 поста

20 постов

20 постов

6 постов

5 постов

Автор: Владимир Герасименко.

Предыдущая часть: Римская экономика #4. Эффективное землепользование

Первая часть: Римская экономика #1. Первый взгляд

Обычно при слове "вилла" люди, хоть немного помнящие курс школьной древней истории, представляют огромную ферму с кучей рабов, обрабатывающих землю на ней. И это было так, но не только лишь виллами жили крупные землевладения в Риме.

Рабы ишачат на вилле

Любые землевладения можно разделить на два больших типа: рыночно-ориентированные и не рыночно-ориентированные. Тип хозяйства напрямую диктовал подходы к его ведению. В случае рыночно-ориентированного хозяйства - основная часть его урожая выставлялась на продажу, в случае не рыночно-ориентированного - шла на обеспечение владельца. В руках одного хозяина могли быть хозяйства обоих типов и их тип зависел от множества факторов.

Разберёмся для начала с рыночно-ориентированными хозяйствами. Основная цель этих вилл была производство продукции для сбыта на рынке. В условиях 1 века н.э. в Италии это означало ставку на незерновые культуры. Тем не менее, зерно в таких хозяйствах могло выращиваться, так как оно шло на питание работников и семьи владельца виллы. Но выбор растительных культур в таких хозяйствах был подчинён извлечению максимума прибыли из имеющихся ресурсов. Поэтому культуры выбирались исходя из климатических условий и спроса. Основным товарными культурами для рыночной реализации были виноград (для переработки в вино), оливки (для переработки в масло), растения для красителей, парфюмерии и религиозных практик, фрукты. Причём, ценность каждого конкретного вида растения зависела от конъюнктуры рынка, местности и банального качества: уже во времена Рима существовали сорта вина, считавшиеся лучшими, и местности, вина из которых не могли быть хорошими. И так же с прочими культурами.

В VII.2.44 Баре Гедоны (или Колепия) на ул. Августалий в Помпеях сохранилась надпись: "Гедона говорит: Всего за одну монету тут нальют. Вино получше – 2 монеты. Фалернского нальют за 4."

Так как цель рыночно-ориентированного хозяйства - это получение максимальной прибыли, то владельцы данных ферм часто стремились к выращиванию как можно меньшего числа культур для упрощения обработки земли. Вызвано это тем, что при малом числе обрабатываемых культур гораздо проще наладить массовые работы - ведь проконтролировать сотню работников, выполняющих одинаковые действия, проще. Это соображение же приводит нас к ещё одному выводу - чем больше площадь однотипных культур, тем эффективнее можно использовать рабский труд. Именно на больших виллах рабовладение раскрывало себя по полной, так как дешёвая рабочая сила, сконцентрированная на выполнении простейших работ, была гораздо эффективнее и, что важнее, дешевле, нежели даже самый мотивированный землевладелец единоличник. Тем не менее, переход на монокультуру мог сулить проблемы если на рынке изменится баланс спроса предложения или в случае неурожая/болезни одной культуры.

Ядром такого хозяйства была вилла, в которой располагалась административная часть, жилища рабов, а также различные хозяйственные постройки и склады. В зависимости от направленности производства здесь могли как просто хранить урожай для продажи, так и перерабатывать его в конечный продукт. Продавать конечный продукт (вино, масло, благовония) было, конечно же, гораздо выгоднее, но и затрат требовало гораздо больше, так как кроме собственно складов и помещений для переработки продукции требовало ещё и тары для её хранения и продажи. Можно было либо создать мастерские для производства амфор и бочек на месте, либо закупать у сторонних производителей, но это в любом случае усложняло логистику и при недостаточно больших объёмах производства могло попросту не стоить того. Поэтому часть вилл просто продавали всё выращенное на рынок через перекупщиков.

Типичная римская вилла

В римское время долгосрочных контрактов на поставку не существовало, обычно закупщики посещали в начале лета фермы, так как к этому времени можно уже было примерно оценить урожай, и заключали с владельцем договор на поставку определённого объёма продукции по определённой цене. И закупщики, и фермеры предпочитали не складывать все яйца в одну корзину и заключать несколько договоров с разными людьми. Тем не менее, особенностью таких контрактов было то, что фермер не был обычно юридически обязан выполнять его и конечная цена и объём поставки могли корректироваться из-за природных факторов. И всё же нормальной практикой было длительное сотрудничество фермеров и конкретных закупщиков, предпочитавших в случае форс-мажоров поступиться частью прибыли ради сохранения взаимовыгодного сотрудничества. Причём, принцип этот работал в обе стороны. Выручив в конце сезона деньги с продажи продукции, владелец виллы инвестировал их в новые инструменты (живые и неживые), расширение (покупку земельных участков), откладывал на амортизацию и, естественно, на собственные нужды.

Тем не менее далеко не все рыночно-ориентированные хозяйства были чисто рабовладельческими. Существовало несколько факторов, при которых часть площадей ферм сдавались в аренду. Во-первых, это часто были выкупные земли - когда земля выкупалась, но с условием, что новый владелец оставит старого в качестве арендатора. Во-вторых, на любом достаточно большом куске земли из-за рельефа будут участки плохо пригодные для выращивания основных культур. Можно, конечно, обрабатывать их рабами и выращивать какие-то вспомогательные культуры, но это сопряжено с ростом себестоимости и может быть попросту невыгодно. Бросать такой участок земли, чтобы он зарастал, ещё хуже, а вот найти арендатора который будет сам обрабатывать его для себя, выплачивая не сильно напрягающую арендную плату - можно, так и земля не пропадает и денежка с неё будет идти, без вкладывания усилий. В-третьих, состарившихся рабов уже не столь хорошо пригодных к труду обычно отпускали на свободу, выделяя им небольшой участок земли (пекулий), который они могли обрабатывать, чтобы не умереть от голода. Этот участок они могли передать своим детям, если, конечно, успевали их завести.

Во всех вышеперечисленных случаях всегда присутствовало рабовладельческое ядро, а арендаторы были лишь вспомогательным источником дохода. Причиной этого было то, что арендатора гораздо сложнее заставить выращивать именно те культуры, которые тебе нужны, поэтому рабовладельческая ферма при работе на рынок в большинстве случаев будет более выгодным, нежели хозяйство с высокой долей арендаторов. Тем не менее, вспоминая предыдущую часть, арендатор точно также становился перед выбором – вести своё хозяйство с ориентацией на рынок для максимизации прибыли, но с риском оказаться у разбитого корыта в случае неурожайного года, или всё же вести смешанное хозяйство и продавать только излишки.

Но далеко не все владельцы вилл в Риме хотели заниматься активным бизнесом, некоторым хватало положения рантье - сдать внаём большую часть своей земли и жить на арендные платежи с неё. Этот подход позволял ценой снижения потенциальных доходов значительно снизить и расходы на содержание хозяйства. Тем более, что аренда в Риме была разнообразной. Такие не рыночно-ориентированные виллы получили название латифундий.

Помните из школьного курса истории про барщину и оброк? Так вот они родились не на пустом месте. Обычно договор аренды в Риме предполагал ежегодную денежную плату арендатором. Договор аренды обычно заключался на длительный срок и с заранее оговоренной фиксированной суммой платежей. И это было выгодно, так как арендатор всегда знал, сколько ему нужно денег с реализации продукции, а латифундист всегда знал, сколько получит дохода. Но в случае форс-мажоров из-за неурожая или другого бедствия могла сложиться ситуация, что арендатору нечем заплатить. Вариантов тогда было несколько: латифундист мог отсрочить платёж, размазав его по следующим годам, мог дать заём с процентами на погашение долга или предложить отработать долг на вилле (та самая барщина). Латифундист не был заинтересован в полном разорении арендаторов, так как ему пришлось бы искать новых, наоборот, он часто был заинтересован в привязке их к своей земле через кредитное закабаление. Выглядело это так: арендатору нужны деньги, он берёт ссуду, не может её выплатить полностью, латифундист ему предлагает её рефинансировать, и так долг копится, растягивается и вот уже его дети с рождения должны латифундисту деньги. Для любого латифундиста было выгодно немного потерять денег в моменте, чтобы иметь стабильный их приток в будущем. Инвестиции - это круто!

Тем не менее, далеко не всегда сбор арендных платежей деньгами был удобен. Ведь для этого арендатор должен был сам сбыть свою продукцию, что требовало от него ехать на местный или городской рынок. Не проще ли брать арендные платежи натурпродуктом и продавать его уже самому (т.е. это у нас оброк)? Можно заранее установить долю урожая арендатора, который тот будет отдавать. Да, в этом случае арендные платежи будут меняться в стоимости год от года, но если правильно составить договор, то можно даже иметь профит. Такой метод сбора аренды требовал куда большего вникания в дела арендаторов и подсчёта их урожая, но он мог принести больший профит. Также установление оброка в качестве способа платежей по аренде могло быть связано с желанием получить в качестве платежей конкретный вид продукции (например, оливки или благовонные травы) в определённом объёме ежегодно.

Кроме того, были возможны и смешанные виды платежей, когда часть аренды вносилась деньгами, часть продукцией, а часть барщиной на вилле. Например, в провинции Африка на императорских виллах барщина была и вовсе основным видом арендных платежей, требуя от арендаторов отработать на вилле определённое число дней в году. Таким образом, можно сказать, что римская система арендных отношений в сельском хозяйстве была достаточно гибкой и могла подстраиваться под нужды латифундиста и текущую ситуацию.

При этом стоит учитывать, что на тип хозяйства влияло множество факторов. Например, в одной из зерновых житниц Рима - Сицилии - исторически сложились крупные рабовладельческие хозяйства, в провинции Африка, тоже ориентированной на выращивание зерна - смешанные с большой долей арендаторов, в Египте же – и виллы, и латифундии были мало распространены. Вызваны эти отличия были как историческими условиями, так и климатом, и общественной структурой. Не менее важной была и логистика. Наличие удобных путей вывоза продукции и близость рынков сбыта было ключевым для рыночной ориентации хозяйства, так как доля цены перевозки в конечной стоимости товара могла быть значительной. Считается, что предельной дистанцией для доставок продукции сухопутным путём порядка 80 км (три дневных перехода), причём в этом случае конечная цена могла вырасти в несколько раз (например, бочка вина могла прибавить в цене втрое). Наличие речных или морских перевозок, позволявших осуществлять перемещения больших объёмов при меньших затратах, увеличивало радиус доставки товаров. Поэтому дешёвые и объёмные товары (как зерно) предпочитали возить на дальние дистанции именно морским и речным транспортом, тогда как по земле дальность доставки зерна до рынка вряд ли превышала в среднем 20 км.

На середину 1 века н.э. соотношение доли земли в пользовании крупных, средних и малых хозяйств в экономике Рима были примерно одинаковыми. Тем не менее именно рыночно-ориентированные крупные хозяйства были основными поставщиками продуктов для городских общин. В большинстве своём это были рабовладельческие виллы, но век их господства был недолог. Уже к концу 1 века н.э. они начнут уступать первенство куда менее эффективным латифундиям. Но о причинах этого в следующей главе.

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_424641

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить следующие посты.

Цикл будет выходить ежедневно в 10:00 по МСК.

Продолжение: Римская экономика #6. Рабовладельческая экосистема

Автор: Владимир Герасименко.

Предыдущая часть: Римская экономика #3. Римское землевладение

Первая часть: Римская экономика #1. Первый взгляд

В прошлой части я кратко рассмотрел, как складывалась система землепользования при Республике. Теперь настало время объяснить внутреннюю логику её существования. Стоит сразу же понять, что самым главным побудителем любой деятельности земледельцев был страх перед голодом, а римлян этот страх вообще дотолкал до овладения всем Средиземноморьем.

Голод и неурожай - эти два слова являлись бичом любой аграрной экономики тысячелетиями. Они были неумолимы и непредсказуемы, от них нельзя было откупиться, можно было только убежать, если ещё есть силы. Причин у неурожая может быть много: длительная жара или необычайный холод летом, обилие осадков или, наоборот, их недостаток, нехватка солнечных лучей, нашествие вредителей или болезни, а чаще всего сразу несколько факторов вместе. Неурожай редко можно предсказать больше чем за пару месяцев. Как и любую стихию, его не избежать, можно лишь минимизировать ущерб. Единственное действенное средство защитить себя от неурожая - это создать запас еды. Если неурожай явление разовое, то пережить его можно, не дойдя до голода, но если нет, если он повторяется несколько лет подряд, то жди беды. А Рим с такими явлениями сталкивался за свою историю не раз.

К сожалению, римляне не оставили нам достаточного количества статистических данных по неурожаям. А потому для того, чтобы показать механизм развития голода, придется воспользоваться данными по Италии 16 века из исследования «The Famine of the 1590s in Northern Italy. An Analysis of the Greatest “System Shock” of Sixteenth Century» (https://journals.openedition.org/histoiremesure/4119). Оно описывает голод, прокатившийся по северной Италии в начале 16 века. Так как географически это тот же регион, да и структура и уровень развития сельского хозяйства примерно одинаков (разве что вместо рабов были наёмные работники), то можно с оговорками экстраполировать закономерности и выводы и на римскую эпоху.

Итак, у вас наступил неурожай. Случилось это явно не в первый и не в последний раз, а потому дело, в принципе, привычное. Город и село, находясь в плотной связке взаимных обменов, чувствуют на себе удар неурожая, но чувствуют по-разному. На первый взгляд, город более уязвим, чем село. Ведь он полностью зависит от поставок еды из сельской местности. Но реальность немного сложнее. Город, как центр общины и осуществления обменов, должен иметь запас продовольствия. Размеры его зависят от экономической мощи региона, а формируются обычно за счет закупок зерна на местном рынке. Этот запас зерна является страховкой города от неурядиц и самым ценным ресурсом общины в случаях неурожая. При этом в большинстве случаев именно от городских властей зависела сельская община, которая редко имела свои собственные запасы зерна.

География голода 1590-1592 годов. Треугольник — общины, где был кризис, закрашенные кружочки — где он был с разной степенью уверенности, не закрашенные — кризис не наблюдался. Несложно заметить, что даже у близко расположенных общин ситуация могла быть диаметрально противоположной

Наиболее сильный удар неурожай наносил по малым хозяйствам. Даже если в тучные годы у такого фермера был приличный излишек продукции, то в случае неурожая он мог столкнуться с тем, что собранного урожая, даже если он затянет пояс потуже, вряд ли хватит, чтобы дожить до весны. Стоит помнить, что часть урожая всегда откладывалась под посев на следующий год. Это был неприкосновенный запас, но в случае угрозы голода он мог быть сокращён, чтобы прокормиться самому. Наиболее страшная ситуация была у тех, кому в принципе не хватало всего собранного урожая и они стояли перед нелёгким выбором: съесть его весь и не умереть сейчас, но обречь себя на смерть через год, или не съесть, оставив часть на посев, но возможно не дожить до него.

Причем проблема эта актуальна, хоть и в меньшей степени, и для средних и больших хозяйств. Если данные хозяйства используют высокую концентрацию труда (рабство или наёмные работники с фиксированной платой), то пока у них только снизится излишек, который они поставят в город. А вот если хозяйство в основном использует труд арендаторов, то оно столкнутся с теми же проблемами, что и малые хозяйства. Город, недополучив еды, начинает понемногу распределять запасы со складов и решать, что делать дальше. В идеале надо раздать зерна под посев фермерам, которым его не хватает. Но никто не знает, будет ли следующий год урожайным и не съедят ли крестьяне и это зерно. В это же время город начинает искать возможность купить зерна у соседей, но если неурожай охватил обширную область, как например в рассматриваемом случае, то попытки эти будут тщетны.

Зима прошла, часть фермерских хозяйств столкнулась с тем, что на посев в этом году осталось куда меньше зерна, чем хотелось бы. Некоторым и вовсе сеять нечего: они снимаются с земли и начинают стекаться в город, где, по их мнению, шансы выжить будут выше. В этот момент городские власти решают задачку двух стульев: если удастся закупить зерно извне, то его начнут понемногу раздавать горожанам и селянам. А вот если нет… То начинается замкнутый круг проблем. Меньше посеяли - еще меньше собрали - больше фермеров разорилось - ещё меньше посадили… В результате раскрутившегося колеса генотьбы целые регионы могут перестать обрабатываться из-за полного разорения крестьян. В сельской местности начинается голод, крестьяне уходят в город, но их не пускают, опасаясь мора - лучше пусть мрут за стенами, чем начнется моровое поветрие в городе. Чем меньше предложение зерна на рынке - тем выше цена, тем меньше возможности у бедняков купить его, а значит, требуется либо изгнать и их, либо увеличить раздачи запасов. В определённый момент, когда количество разорившихся фермеров превысит определённый порог, а сбор урожая катастрофически упадёт, зерно может попросту закончиться и в городе. В исследовании этот этап описывается, как "у торговцев есть цены на зерно и они растут, но самого зерна нет". То есть даже имея деньги, приобрести еду уже нельзя, происходит натуральный крах рынка.

Стоимость зерна в северной Италии. Первые неурожайные годы 1589-1590, пик кризиса 1591-1592

Всё. Это пик кризиса. После него либо массовый голод, мор, гроб, кладбище… либо поставки зерна из-за границы и долгое восстановление. В случае с описываемым голодом в Северной Италии, спасли поставки зерна из Польши, но на их организацию ушло слишком много времени - уж больно большой крюк приходилось делать кораблям. В случае с Римом такими источниками были Сицилия, Египет и территория провинции Африка (бывший Карфаген). Рим не раз сталкивался с неурожаем, голодом и мором. Эти события хорошо отложились в коллективной памяти, благо имели повторяемость совсем катастрофических неурожаев 1-2 раза в 100 лет, а мелкие неурожаи с просто голодом были не реже раза в два десятилетия. Поэтому неудивительны усилия римлян по расширению своей сельскохозяйственной базы и контролю за источниками продовольствия.

И причиной такого страха перед неурожаем были его последствия. Так как неурожай и голод разворачивались постепенно, то и их эффекты имели кумулятивный характер. В первую очередь, они проявлялись в гибели населения. Наиболее уязвимы в этом плане старики - рост смертности в 10 раз - и взрослые трудоспособного возраста (от 11 до 60 лет, а вы чего хотели, можешь держать в руках тяпку - в поле) - рост смертности в 6-7 раз. Смертность детей от 3 до 10 лет возрастает всего в 4 раза, но тут стоит учесть, что она и в обычное время на достаточно высоком уровне и все равно в 2 раза выше, чем у взрослых. Единственная категория, на которую голод оказывает малое влияние - это дети до 3 лет, так как им родители отдадут последние крохи.

Смертность по возрастам (полная за период, средняя годовая, в процентах)

Тем не менее, на периоде всего в 2 года мы имеем сверхсмертность около 400%. Это очень много. Если учесть, что те, кто выжили, недоедали и с большой долей вероятности заработали себе какое-то хроническое заболевание, то и в посткризисные годы смертность будет выше. Ослабленные недоеданием фермеры вряд ли смогут эффективно обрабатывать землю, а значит урожай с единицы площади даже при нормальной урожайности будет все равно ниже. С учётом запустения многих земель, откуда бежали фермеры, конец неурожая вовсе не означал прекращения нехватки еды. Многие земли пришли в запустение: одни фермеры разорились, другие не могли платить налоги как прежде. Мало того, рост смертности для села не столь страшен, как для города: профессии ремесленников гораздо более требовательны к знаниям и умениям, потеря большей части кузнецов или ткачей может нанести гораздо больше ущерба экономике, чем аналогичного числа фермеров.

В этих условиях от дальнейших действий властей будет зависеть буквально будущее общины. Для скорейшего прекращения кризиса и депопуляции от города требуется развернуть дотации для разорившихся крестьян, чтобы они могли вернуться на землю. В случае кризиса в Северной Италии на восстановление ушло 10 лет. Это при том, что кроме крупных кризисов с неурожаем, случались и мелкие, локальные. Ну а если случилась ещё и война…

Рождаемость тонкой линией, свадьбы пунктиром, смертность — жирной линией

Поэтому неурожай был едва ли не самым страшным, что могло произойти с аграрной экономикой. Страховкой от него были лишь крупные запасы продовольствия и торговые связи. А для самих земледельцев факт возможности неурожая диктовал наиболее разумную и консервативную стратегию - сеять так и столько, чтобы можно было прокормить себя в случае любого неурожая. И эта стратегия будет актуальна для всех хозяйств до 1 века до н.э.: главное прокормить себя, а на рынок надеяться не стоит.

Если обратится к римским источникам рубежа тысячелетий, то можно с удивлением обнаружить сетования на кризис земледелия в Италии. Мол, раньше было лучше: земля тучнее, урожаи больше, а конкуренция меньше. Я в предыдущей части уже писал, что в 1 веке до н.э. с увеличением средних наделов земли италийская экономика переживала расцвет, но как же так? Кризис и расцвет одновременно? Да, причем тут даже нет противоречия. Просто кризис переживали старые привычные методы землепользования, а на смену им приходили новые и непривычные. А виной всему было то самое зерно из провинций Африка и Египет.

Желание ослабить хватку природы и заполучить бездонную ресурсную базу толкнуло римлян на схватку с Карфагеном за Сицилию. На время это помогло, но страх неурожая все еще сохранялся, поэтому (в качестве одной из причин) Рим уничтожил Карфаген, преобразовал его плодородные африканские территории в провинцию Африка и стал вывозить оттуда зерно. А в 1 веке до н.э. Рим захватил ещё и Египет, чем полностью перекрывались все потребности в зерне. И вот здесь-то и началось веселье. Дешёвое зерно хлынуло на рынок Италии. Плюс государство начало последовательно вводить хлебные раздачи для населения, используя все то же привозное зерно (причём достававшееся государству совершенно бесплатно, о чём будет в одной из следующих частей цикла). Спрос на италийское зерно упал, цена реализации тоже и, внезапно, все кто раньше выращивали зерно на продажу, оказались не у дел. Причем удар был нанесён по всем хозяйствам разом, и большим, и маленьким.

Как вообще жили хозяйства до кризиса? Предположим, что мы владеем средней фермой в 15 югеров. Как и все фермеры, вы в первую очередь должны обеспечить едой себя и свою семью. Поэтому большая часть участка засевается зерном, как наиболее выгодным по соотношению занимаемой площади-снимаемого урожая. Часть участка отводится на прочие съедобные культуры - бобовые, овощи и фрукты, чтобы разнообразить своё меню. Обычно урожая хватает, чтобы протянуть до следующего года, а небольшой излишек можно продать на рынке и приобрести новый инвентарь и бытовые предметы. Если излишка нет - нет и товаров с рынка. Такие не рыночно-ориентированные хозяйства вроде не должны были почувствовать на себе удара, но так как основной излишек был зерно, то выгодность его продажи резко упала, а значит и уровень жизни фермера тоже. Выход - переходить на более рискованную тактику: снижать посевные площади зерна, покрывая недостаток закупками на рынке, а отводить большую часть земли на более выгодные для продажи культуры.

Средние фермы были более устойчивы к зерновому кризису, даже несмотря на их большую рыночную ориентацию. Разумный фермер никогда не сосредотачивается на одном виде растений, диверсифицируя выращиваемые культуры. Краткосрочные потери от падения цен на зерно можно было легко компенсировать за счет увеличения доли незерновых культур, без ущерба для собственной продовольственной безопасности. Да, это требовало менять привычные стратегии ведения хозяйства, но критичным не было. То же актуально и для крупного землевладения - вилл. Очень редко их владельцы выращивали только один вид продукции, а потому после первого шока могли быстро перестроиться.

Конечно, процесс перестройки хозяйства был болезненный, но в конце концов он привел к тому, что средние и большие хозяйства переключились на более рыночно востребованные культуры. А мелкие вынуждены были либо переходить на более рискованные рыночно ориентированые схемы, либо сталкиваться с нехваткой денег и кредитной кабалой. Государство при Юлиях-Клавдиях и Флавиях стремилось всячески снижать долговую и налоговую нагрузку на мелких фермеров, дабы предотвратить их разорение. При Антонинах эти меры были постепенно свернуты, значительно ускорив процесс концентрации земли у крупных землевладельцев.

Тем не менее, зависимость от внешнего подвоза основной продовольственной культуры - зерна - была ахиллесовой пятой Италии. С того самого момента, как из-за экономических факторов стало невыгодно выращивать зерно в Италии, она стала плотно зависеть от урожая в основных своих житницах и от логистики. Переход фермеров к выращиванию более востребованных на рынке культур перевернул всю экономическую парадигму существования италийских хозяйств, создав условия для резкого роста числа рыночно-ориентированных вилл. О них и пойдет речь в следующей главе.

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_424393

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить следующие посты.

Цикл будет выходить ежедневно в 10:00 по МСК.

Продолжение: Римская экономика #5. Виллы и вокруг них

Автор: Владимир Герасименко.

В предыдущих сериях:

Римская экономика #1. Первый взгляд

Римская экономика #2. Земля - это база

Земля была краеугольным камнем любой гражданской общины античности - только владение своим участком земли делало человека полноправным гражданином. Но владение землей в раннем Риме не было безусловным. Вся земля под контролем римского народа входила в так называемый Ager Publicus - народную (общинную землю). Из этой земли община, через институт Сената, выделяла каждому гражданину (мужчине старше 17 лет) гарантированный участок в 2-4 югера, достаточный для прокорма семьи. Такие участки считались неотъёмной частной собственностью. Также гражданин мог по праву occupatio истребовать для себя дополнительной земли из состава ager publicus в аренду у общины. Максимально возможным для обработки семьёй считался участок в 7-10 югеров, так как именно такую площадь мог обработать 1 человек. Тем не менее большая часть участков представляла из себя владения до 5 югеров.

В прошлой части я уже указывал, что для сытой, даже скорее обеспеченной, жизни семье из 4-х человек нужен был участок в 7-10 югеров. Тогда как же люди выживали на участках в разы меньших? Во-первых, за счет снижения разнообразия питания и высева одной самой плодородной культуры - зерна. Каша на завтрак, каша на обед, каша на ужин, и так каждый день. Но, кроме этого, была возможность добирать нехватку калорий мясом скота, выпасаемого на общественной земле. Даже во времена поздней Республики значимая часть Ager Publicus все еще будет пастбищной землёй, ограничивая тем самым возможности дальнейшей раздачи земли под хозяйства.

Одной из важных проблем раннего периода Республики было то, что в условиях постоянной нехватки земли для обеспечения ею в достаточном количестве всех граждан, нобилитет, благодаря законам, имел возможность нарезать себе земли чуть больше, чем прочим римлянам. Раз этак в 10-40 больше. В среднем хозяйства нобилей составляли собой участки от 50 до 200 югеров, иногда их было несколько, но они почти никогда не превышали пары сотен югеров суммарно. И причина этого была прозаична - нарезать разом себе несколько сотен югеров было почти нереально из-за чересполосицы чужих владений и общественных земель с дорогами, источниками и святилищами. Кроме того, хотя крупные земельные владения давали неплохой доход, в эпоху до становления рабовладения и арендаторства обработка их была, прямо скажем, задачей нетривиальной.

Да, в раннем Риме (до 3 века до н.э.) классическое рабство было малозначимо, по причине почти полного отсутствия рабов. Такое на первый взгляд странное при постоянных войнах с соседями положение сложилось из-за особенностей римской экспансии. Да, римляне, захватив новые земли, часть из них прирезали себе, но местных в рабство не обращали по трём причинам. Во-первых, местные могли поставлять континенты в армию, а это - самое важное для Рима. Во-вторых, отказ брать в рабство соседей был вызван нежеланием симметричных мер по отношению к самим римлянам. В-третьих, римляне считали прочие племена, проживавшие в Италии, родственными народами, а значит брать италиков в рабство было немножко аморально (но если очень хочется, то иногда можно). Единичные случаи продажи в рабство жителей целых общин в основном были связаны либо с длительным противостоянием, либо с предательством, когда этот поступок делался в назидание остальным. И то рабов продавали на внешний рынок, чтобы полностью оторвать их от италийской земли. Поэтому рабы до 3 века были товаром редким и дорогим, а гробить их в поле - себе дороже.

Тогда как же богачи обрабатывали свои земли? Не сами же? В эпоху ранней Республики, бывало, и сами. Знаменитая легенда о герое Рима, Цинцинате, упирает свою мораль как раз на то, что он, патриций, был настолько беден и честен, что сам пахал свою землю. История о нём специально это подчёркивает и ясно даёт понять, что остальные патриции свою землю сами не обрабатывали. Но обрабатывать её надо, потому что и семьям патрициев есть нужно, и поддержание статуса требует денег на покупку предметов роскоши. Выхода было два.

Цинцинат и депутация сенаторов

Первый - это обработка земли клиентами. Клиенты - это семьи, которые в обмен на защиту и покровительство со стороны патрона обязывались во всем помогать ему. На сегодня так и не решён окончательно вопрос: входили ли клиенты в фамилию патрона или все же оставались вне её. Но в любом случае власть патрона над клиентами была сродни власти отца над семейством. Клиентов обычно селили на своей земле в качестве условных арендаторов, с обязательством отдавать часть урожая патрону. В условиях неразвитости арендного права это был единственный доступный вариант аренды, при котором интересы обеих сторон были защищены правом: отношения патрон-клиент были одной из сакральных правовых институций и нарушение обязательств любой стороной могло повлечь осуждение и суровое наказание общиной. Минусом такого метода было то, что землю обрабатывал в среднем 1 из 4 членов семьи, а кормились с неё все 4. Т.е. выход прибавочного продукта был не столь велик.

Альтернативным методом поиска работников было долговое рабство. В условиях постоянно воюющего государства плебеи вынуждены были постоянно брать в долг у более богатых сограждан, часто попадая в долговую кабалу. Поскольку института банкротства древний мир не знал, выходов у должника было немного: либо тюрьма, либо отработать долг. И, естественно, частенько патриции склоняли именно ко второму варианту. Должник терял на время отработки долга все гражданские права и обязан был отрабатывать столько, сколько было закреплено в устном договоре между кредитором и должником. В "идеальной схеме", чтобы мотивировать должника трудиться лучше, его стоило селить на землю в месте с его семьёй. Т.е. на выходе получалась плюс-минус та же производительность труда, что и при обработке земли клиентами. Но в суровой реальности нередко кредитор мог отказать должнику в питании с обрабатываемой земли. Понятное дело, что таким образом патриций немало увеличивал свою прибыль, а вот как выживет семья долгового раба, его не интересовало. Сам этот институт был порочен по своей природе и патриции иногда, по мнению плебеев, нарочно затягивали военные кампании, чтобы побольше плебеев успели разориться. А потому борьба с долговым рабством была одним из ключевых вопросов политической повестки дня в ранней Республике. Запрет в 326 году до н.э. долгового рабства стал значительной победой плебеев, но не уничтожил сам институт, так как хотя римских граждан больше нельзя было обращать в рабов, это не относилось к италикам с иными гражданскими статусами.

Запрет долгового рабства был не только логичным результатом борьбы плебеев за права, но и следствием оформления правовой системы. К 3 веку до н.э. можно отнести становление системы аренды земли, когда свободный гражданин мог арендовать участок у богатого землевладельца по договору, с чётко означенными условиями. Обычно договор заключался на сезон, но редко разрывался в дальнейшем и обычно переходил от отца к сыну. Тем не менее арендные отношения не занимали в тот момент значимого места в экономике. Все же бОльшая часть земли в это время всё еще находилась в руках мелких свободных землевладельцев, а обрабатываемые участки оставались при этом небольшими по размеру. Но в 3-2 веке до н.э. внешние события приводят к постепенному разрушению старой системы отношений.

Главной причиной становления в римской Италии рабовладельческой системы станет, внезапно, объединение Римом Италии под своей властью. Достигнув естественных пределов расселения италиков, Рим вступал в борьбу за территории, к населению которых он не испытывал никаких братских чувств и которое воспринимал, как диких варваров. Начало колонизации Цизальпинской Галлии ознаменовало начало притока большого числа галлов-рабов после каждой успешной военной кампании/подавления восстания. После первой Пуники римляне завладели Сицилией, где рабовладение уже давно было основой местной экономики, а сам остров - частью греческой и карфагенской систем работорговли. Наконец проигрыш Карфагена во второй Пунике принес Риму множество испанских и африканских рабов. К концу 2 века Рим настолько насыщен рабами, что их цена после некоторых войн опускается до околонулевых значений. Раба буквально мог купить каждый римлянин. Не факт, что прокормить, но купить - мог.

Рынок рабов

И это полностью меняет парадигму отношений римлян с землёй. Теперь одна семья может спокойно обрабатывать в 2-3-n раз больше земли, просто покупая за копейки рабов на рынке. В результате больше никаких ограничений на рост обрабатываемых площадей, кроме ограниченного количества самих рабов, не было, при этом эффективность обработки земли даже при не самых мотивированных рабах повышалась в разы: ведь раб работает один и ест один. С конца 2 века до н.э. начинается постоянный рост наделов земли в Италии… при том, что самой земли больше не становится. Уже к концу 2 века до н.э. средний крестьянский надел составляет 20-50 югеров, что соответствует семье с 1-4 рабами. Естественно, что процесс роста наделов происходил за чей-то счет. Сначала это были земли погибших в войне граждан, а также предавших Рим общин, а вот потом - уже вообще всех, кто не вписывался в новые реалии. А не вписаться было легко. Во 2 веке до н.э. Рим постоянно воюет, воюет далеко от дома и совсем не каждая война вообще приносит солдатам хоть какой-то доход. Одни умирают и их семью сгоняют с земли, другие возвращаются через 4 года похода и видят запустение надела и долговую кабалу родных. Такие не вписавшиеся в новые реалии постепенно скапливались в Риме, формируя новую и очень обширную страту - пролетариев.

При этом в то время, как некоторые римские граждане страдают, римское сельское хозяйство в целом переживает подъем за счет увеличения эффективности обработки земли - всё благодаря концентрации труда, в основном рабского. Растут урожаи зерна, масла, овощей, но на этом фоне экономического подъёма все острее ощущается кризис политический и социальный. Небывалый передел земли, выплеснувший тысячи людей на обочину жизни в города, привел к обострению земельного кризиса, решить который с помощью обычных мер перенарезки свободной земли больше не выходило - свободной земли не было. Процесс колонизации Галлии шёл очень медленно, провинций - даже не начинался (подробнее о причинах тут). И при этом всё острее стояла проблема с пролами. Старые механизмы раздачи земли уже не работают, так как свободной земли критически мало, а претендентов на неё слишком много.

И тогда набирает силу поддерживаемое плебсом движение популяров с призывами отнять землю у тех, у кого её много, и переделить. Так как земли мало, то популяры предлагают ограничить максимальное количество земли в одних руках, отнять лишнее и раздать нуждающимся. Такое робингудство, подрывающее основы могущества сенаторов, Сенат, естественно, не понял. А потому каждый раз, когда движение популяров поднимало голову со своими «безумными» идеями, их топили в крови. Причем, из-за неприятия сенаторов к любым переделам земли, Сенатом торпедировались и вполне здравые идеи вывода колоний за пределы Италии. Просто потому что.

Окончательно систему раздачи земли хоронит "реформа Мария": набор законов, который диктатор Марий протолкнул через Сенат с целью укрепления римской армии во время войны с кимврами и тевтонами. По этим законам каждый легионер, нанимаясь в армию, по окончании службы обязательно получал надел земли. То есть теперь, чтобы получить землю, нужно было не просто быть гражданином, но и отслужить. Формально старые законы о земле ещё функционировали, фактически - получить землю, не отслужив, становилось нереальным, так как именно легионеры теперь были первыми в очереди на землю. Это решение толкнуло в ряды армии не только многих безземельных граждан, но и уже имевших наделы, тем самым в реальности количество претендентов на землю едва ли снизилось.

А Реформы Мария лишь усугубили кризис. Сенат, когда военный кризис миновал, стал последовательно торпедировать наделение ветеранов землёй, при этом и наделение землёй квиритов по старым законам тоже буксовало. И тогда оформился союз Мария и видного популяра Сатурнина, через колено ломавших Сенат с целью исполнения законов Мария о расселении ветеранов. Но и в этот раз Сенат предпочёл договориться с Марием о частичном удовлетворении его требований, после чего Сатурнина выпилили из-за опасности его предложений. И тут почалось. Так как землю выдавали только римским легионерам, а не италийским союзникам из ауксилий, то те потребовали расширить выдачи земли и на них, и вообще дать уже наконец римское гражданство. Сенат покрутил у виска и послал италиков в пешее эротическое. Марий, которого тихо задвинули, чтобы не отсвечивал, начал мутить воду, мол, италики дело говорят. В итоге все это вылилось в войну между Римом и союзниками. Рим войну в военном плане конечно выиграл (правда для этого пришлось снимать последние трусы), но политически проиграл, так как для замирения союзников пришлось выдать им всем (ну или почти всем) римские права, формально. Фактически полное римское гражданство они получат лишь к концу 1 века до н.э., но решение Сената разом минимум вдвое увеличило число претендентов на землю. То есть проблема лишь усугубилась.

Первым, кто попытался её решить всерьёз, был Сулла. Ему для устойчивости режима требовалось освободить землю в Италии для расселения собственных легионеров. Он поступил гениально. Во-первых, согнал с их земель представителей общин, наиболее сопротивлявшихся Риму в ходе Союзнической войны. Во-вторых, устроил проскрипции против своих противников, в ходе которой изымалось имущество у многих римских богачей (иронично, но сторонники популяров на своей шкуре первыми и почувствовали, что такое отнять и переделить). Таким образом Сулла с одной стороны расселил от 30 до 50 тысяч своих легионеров, а с другой - именно после проскрипций у ряда сенаторских родов скопились просто умопомрачительные территории, не разделённые чужими наделами, в десятки тысяч югеров. Так появлялись виллы.

Римская вилла

Правда, после ухода Суллы многие из новых суперземлевладельцев где по суду, а где из-за собственных ошибок лишились своих огромных владений. Но этот насильственный передел положил начало масштабным пертурбациям в среде землевладельцев. В ходе гражданских войн, унёсших по разным оценкам от 300 тысяч до миллиона жизней жителей Италии, произошло масштабное перераспределение земли, в ходе которого:

- самым крупным землевладельцем стал император и его фамилия;

- значительную часть хозяйств стали составлять средние, часто ветеранские хозяйства;

- происходит увеличение числа рабовладельческих вилл.

В итоге к концу 1 века до н.э. италийское землевладение наконец приобретает относительно законченный вид. Основа его - это средние хозяйства от 50 до 100 югеров и виллы. Распределение общинной земли теперь происходит почти исключительно в пользу ветеранов, при этом растёт роль коммерческих продаж земли. Малые хозяйства продолжают существовать, более того императоры, вплоть до династии Антонинов, последовательно вводили законы, способствовавшие снижению налоговой и долговой нагрузки на такие хозяйства. Колонизация римлянами провинций и введение социальных раздачи зерна позволит окончательно снять кризис, о чем мы еще поговорим в других частях.

Но Империя не ограничивается Италией. И от провинции к провинции ситуация была очень разной. Так, в провинции Африка, второй основной житнице Рима, бОльшая часть земли принадлежала всего 6 владельцам. Похожая ситуация была и на Сицилии. Испания и Галлия были больше похожа на Италию с её обилием средних и крупных хозяйств. В Греции и Азии сохранялись по большей части старые порядки с преимущественно мелким и средним землевладением. А в Египте и Месопотамии из-за необходимости ирригации сложилась вообще своя самобытная система с высокой ролью государства, которую римляне трогать не стали. Такая обособленность Востока была вызвана в первую очередь малым проникновением туда римлян. Как только начнется массовая колонизация, там тоже будет воспроизводиться италийская модель, но нигде она не станет доминирующей из-за ограниченного характера переселения римлян.

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_424141

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить следующие посты.

Цикл будет выходить ежедневно в 10:00 по МСК.

Продолжение: Римская экономика #4. Эффективное землепользование

Автор: Трифон Дубогрызов.

Жопа. В начале 17 века в Ирландии была Жопа. Называлась она Девятилетней войной и катились к ней 70 лет... Или больше.

В конце 15 века, после войны Алой и Белой розы, король Англии Генрих VII проводил в Ирландии политику "Пэдди спросить забыли". По новым законам ирландцы ничего не решали и никого не избирали - всё теперь контролировал король... В пределах окрестностей Дублина (Пейл), заселенных англичанами, за которым лежала Айришри («Дикая Ирландия»). А Лондон хотел подчинить её всю. Поэтому Генрих VII начинает медленно переселять в Ирландию своих крестьян, и возвращает лояльность лорда-наместника из местного клана Фицджеральдов...

Отец и сын, Джеральд и Томас Фицжеральды

Фицджеральды пришли в Ирландию как завоеватели еще в 12 веке и титул наместников от Лондона получали достаточно часто, но за прошедшие столетия полностью ассимилировались. Они были «своими» и для ирландцев, и для англичан, а богатство и сила делали их лучшим выбором, чтобы воевать чужими руками. Да, Джеральд Фицжеральд-старший в Войнах Роз поддерживал проигравших, но когда Генрих VII взял его сына в заложники, немедленно раскаялся, обратно присягнул королю на верность, и, получив поддержку войск Пейла, отправился подчинять вольные кланы. После его гибели в 1513 дело вполне успешно продолжил Джеральд Фицджеральд-младший. Но к концу жизни он стал проявлять излишнее своеволие, а его враги напротив, вели дружбу с женой уже нового короля, Генриха VIII. В итоге в 1534 Джеральд был вызван в Лондон, обвинен в предательстве и заключен в тюрьму, где вскоре умер. Узнав об этом, его сын, Томас Фицджеральд, поднял восстание против Англии. Однако ирландская знать не поддержала его(во многом потому, что Томасу хватило ума убить епископа), а большая часть армии Фицжеральда погибла под стенами Дублина. В 1535 Томаса под гарантии безопасности уговорили сдаться... После чего немедленно арестовали и через два года казнили.

Новый лорд-наместник (как и все последующие) был уже ставленником Лондона, а не "своим". Усобицы в Ирландии вышли из под контроля, и в 1536 Генрих VIII послал войска навести порядок и заодно насадить Реформацию. Так в Ирландию пришел протестантизм - вместе с чудовищными грабежами и регулярной резней всех без разбора.

В 1538 Генриха отлучили от церкви, отчего ожесточенность сопротивления стала расти как на пивных дрожжах. Формально Ирландия все еще была Папским владением, и управлять им королю позволял Ватикан, к мнению которого католики-ирландцы внимательно прислушивались. Понимая, что попытка силой быстро заставить рыжих сменить религию и признать свою власть провалилась и увязнуть тут можно надолго, Генрих VIII пошел на дипломатические шаги.

К 1530-ым ситуация отличалась не сильно

В 1541 году он провозглашает Ирландию королевством с собой во главе – формально Папское владение закончилось. Ирландской знати вернули доступ в парламент (при получении в Лондоне права на владения землей), освободили её от налогов (которые и так не платились), а агрессивную Реформацию приостановили. Помогло? Не сильно, ирландской клановой системе было совершенно фиолетово, есть у тебя хартия от короля или нету. Но такой "пряник" позволил вернуться к старому доброму "разделяй и властвуй" - как и прежде с Фицджеральдами, Лондон успешно катализировал внутреннюю грызню, продолжая переселять лояльное население (уже обращенное в правильный протестантизм).

Религиозный конфликт ослаб при королеве Марии I (католичке), но именно она пошла на официальную конфискацию ирландских земель с передачей ее английским крестьянам. И хотя первые конфискации провалились из-за ожесточенного сопротивления, начало было положено. А в 1558 корону получила Елизавета I, и жестокая Реформация вернулась в Ирландию. Бунтов и набегов стало столько же, сколько в порту Дублина рыжих шлюх, но все они проваливались. Даже та пьянь, которую англичане сплавляли служить в Пейл, весьма успешно боролась с откровенно презираемой ирландской пьянью, а после устраивала ответные рейды, где счет убитых/умерших от голода ирландцев шел на тысячи. В последнем охотно принимали участие и лояльные Лондону кланы. Англичане экономили собственные силы, позволяя «правильным» вождям контролировать земли, и даже сами выращивали их. Таковым был Аод Мор мак Фэрдорха О’Нейлл - он же Хью О'Нилл, прибывший в Ольстер в 1567 году.

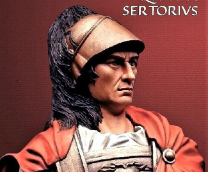

Хью О'Нилл. На первом портрете он думает, как ему воевать с такими союзниками. На втором смотрит на тебя как на англичанина

Сын бастарда клана О'Нилл с детства воспитывался при английском дворе, был "утвержден" Лондоном и изначально имел поддержку войск лорда-наместника. Получивший хорошее образование, Хью сначала победил в войне со своими родственниками, а затем начал быстро подниматься в глазах королевы. Он строго соблюдал английские законы, давил восстания, не считаясь с гибнущими ирландцами, не препятствовал продолжавшейся конфискации земель и завозу английских колонистов... А Лондон не мешал своему верному ставленнику и далее становиться сильнее.

Хью О'Нилл привязал крестьян к земле (ввел крепостное право), что обеспечило рост урожайности. Так у него появился и запас провианта, и заработок на продаже зерна. На это золото он перевооружал и переучивал свою личную армию (силами английских и испанских(!) военных советников), кнутом и пряником подчинял лично себе все больше мелких кланов и активно набирал наемников в Шотландиии. Также О'Нилл ввел всеобщую воинскую повинность и получил обученный резерв. И чем сильнее он становился, тем больше борзел. Вертел на известном органе мнение наместника (а еще жен и сестер английских чинуш), торговал и договаривался с кем хотел... Из Дублина в Лондон полетели доносы. Но пока О'Нилл соблюдал рамки приличий и сохранял верность, Лондон не шел на конфликт. В 1585 началась война с Испанией, в том же году Хью О'Нилл официально стал графом Тайрона - Елизавета рассчитывала, что послушный ставленник не допустит появления «второго фронта» в Ирландии. Но ничего, увы, не вечно.

В 1593, после подавления очередного восстания, О'Нилл открыто пожаловался, что его недостаточно награждают за службу короне. Граф хотел получить титул, закрепляющий его власть в Ирландии. Его амбиции возмутили Лондон, и О'Ниллу ответили отказом. В следующем году подчиненные О'Ниллу командиры стали нападать на английские войска (разумеется, без ведома самого графа) - отсюда и берет начало Девятилетняя война. Королева стала что-то подозревать, а из Дублина докладывали, что без проблем поставят потерявшего берега графа на место. Елизавета, также не видя большой угрозы, приказала действовать…

Каков был расклад сил? С одной стороны – английская «группа войск в Ирландии» с дублинским наместником во главе. Немногочисленны, по меркам своей родины откровенно второсортны, но по вооружению и выучке на голову превосходят большинство ирландцев, а еще имеют в своем распоряжении сеть крепостей. Запрашивать помощь у большой земли (признавая, что проморгал большую проблему) наместник не хотел, да и не видел нужды. С другой стороны – войска Хью О’Нилла, тех кланов, которые он подмял под себя, и некоторое количество шотландских наемников. Вооружены и обучены ненамного хуже англичан, грамотно используют преимущества «своего поля», но тоже весьма малочисленны – не больше 8000 человек без артиллерии. С третьей – войска «нейтральных» ирландских кланов. По сравнению с первыми даже «регулярной армией» не являются. Держат нейтралитет из страха огрести, легко предают, и вообще своего соседа ненавидят едва ли не больше, чем чужака-англичанина. На них не рассчитывал ни О’Нилл, ни Дублин.

Ирландская легкая пехота

Сначала был сожжён родовой замок клана О'Нилл. Хью понял намек и попытался через дипломатов договориться с Лондоном. Он прекрасно понимал, что не выдержит войну - у Англии тотальный перевес по ресурсам, а союзники из ирландских кланов – как из говна пули. Но условия он предлагал весьма «жирные» для себя – широкая автономность и власть для О’Нилла с его ближним кругом, в обмен на сохранение верности и подчиненного положения. Хью даже был согласен на то, чтобы англичане оставили свои войска на острове (но не больше, чем есть у него). Предложение не приняли, но испанский король, с которым уже давно водились шашни, наконец прислал в Ирландию военную помощь. Поняв, что в Лондоне ему вынесен приговор и дороги назад нет, О'Нилл открыто выступает против Англии. Восстание графа Тайрона набрало полноценный размах.

Сначала его войска осадили замок Монаган. Вскоре из Пейла на помощь осажденным выступает отряд, численностью всего 1750 человек - против 4000 ирландцев. В результате в битве при при Клонтибре отряд потерял около трети солдат только убитыми, но ирландцы отступили от крепости. Английские офицеры отмечали, что впервые их враг действует как регулярная армия. Отрезвило ли их это? Видимо, нет. Но Хью О'Нилл, напротив, переоценил врага и решил, что сейчас-то за него возьмутся по полной…

Следующие два года война имела партизанский характер - ирландцы совершали рейды и набеги, избегая стычек с крупными подразделениями, а основные силы графа Тайрона сидели на севере страны, где леса, болота и горы, и накапливали силы. У Дублинского наместника не было ни лишних людей, ни желания лезть в глушь, где лишенные снабжения войска попросту перебьют из засады. А на "честный бой" О'Нилл выходить не спешил. И такая пассивность вскоре надоела Лондону.

В 1597 новый наместник лорд Томас Браф смело и решительно захватил форт у реки Блэкуотер, который никто не охранял. Почему его не взяли раньше? Да потому что его охуеешь снабжать, столь "удачно" он был расположен. Но отчет о плодотворной работе был отправлен, а уже зимой старый Браф скоропостижно умер от болезни. О'Нилл в это время в очередной раз попытался заключить мир, и вновь – безуспешно.

Летом 1598 ирландцы осадили тот самый форт у реки Блэкуотер. Вскоре у гарнизона начали заканчиваться припасы, и англичане послали деблокирующий отряд... Который был разбит О'Ниллом в битве у Желтого брода. Из 4000 тысяч солдат англичане потеряли 1.5 тысячи убитыми и около 500 дезертирами, в том числе погиб командующий, целый маршал Генри Бэженал. Он же, кстати, командовал при Клонтибре. Ничему жизнь не научила... Гарнизон форта вскоре сдался, но был отпущен в обмен на свое оружие. О'Нилл не только позволил безоружным уйти, но и оказал помощь раненым защитникам.

Битва у Желтого брода по мнению художника. Вообще картин по этой войне очень и очень немного - видимо, потому что вместо славной полной победы над врагом в итоге получили гору трупов и мир не на лучших условиях.

Эта битва стала переломом в войне. Кланы по всей Ирландии стали перебегать к победителю (и немедленно резать крестьян-колонистов Англии, войска которой показали слабину), а Лондон, наконец, осознал серьезность проблемы. В трубу могли улететь 40 лет усилий по колонизации и честь короны, а католики-испанцы могли получить отличный плацдарм для вторжения в Туманный Альбион. Нужно было действовать.

В 1599 в Ирландии высаживается корпус Роберта Деверо, графа Эссекс, численностью 17-22 тысячи человек, по разным данным. Вот только Эссекс не сумел ими воспользоваться. Часть войска была рассредоточена по гарнизонам(и выкошена эпидемиями), другая - полезла на ирландцев в лоб. Отступая и заманивая врага в глухие ебеня, О'Нилл применял тактику выжженной земли - и вскоре растянутые полки англичан остались без еды и были биты по частям. В итоге, потеряв три четверти солдат, Эссекс с позором вернулся в Англию, где был казнен.

После этого О'Нилл в очередной раз попытался заключить мир, и в очередной раз королева не стала его слушать. Почему он продолжал выпрашивать, а его продолжали посылать? Потому что в руках англичан оставался Пейл и Дублин. А армии Хью О'Нилла крепость, под стенами которой полегло войско Томаса Фицджеральда, была в принципе не по зубам. Стратегически этот плацдарм легко перевешивал разгром Эссекса. А испанские союзничики совершенно не спешили помочь графу Тайрона хотя бы артиллерией... Больше того - попытка договориться с врагом разозлила нескольких вождей (которым кормушка не светила) и часть кланов дезертировала.

В 1600 из Англии прибыл новый корпус, возглавляемый Джорджем Кэрью и лордом Маунтджой. Это были опытные командующие, выучившие уроки предшественников. Их тактика была проста - "нейтральных" ирландских дворян одариваем пряниками и не трогаем, всех остальных закапываем в землю, уничтожая и крестьян, и скот, и еду. Максимально маневренная война без привязки к крепостям, с мгновенным окапыванием лопатами в каждом поле и закреплением на новых территориях. За год им удалось разбить несколько крупных ирландских кланов, однако сам Хью О'Нилл у перевала Мойри сумел дать жесткий отпор. Но общий итог кампании был не в пользу графа Тайрона - англичане сумели кое-как наладить снабжение с "большой земли", а перед ним в полной мере поднималась угроза голода. Видя успехи англичан, многие вожди стали перебегать к ним...

Граф Эссекс, Джордж Кэрью и лорд Маунтджой

В начале 1601 года силы О'Нилла окопались на севере, а англичане держали блокаду, не давая им восполнять запасы. Но в октябре ситуация изменилась - на юге Ирландии высадился испанский корпус, численностью 3500 солдат(должно было быть больше, но помешал шторм). Англичане немедленно бросили максимум войск на их блокирование. Вскоре О'Нилл, несмотря на всю тяжесть своего положения, выступил в поход, надеясь соединиться с союзниками до того, как те перемрут от голода. Марш-бросок через весь остров (с зачисткой предателей) не остался незамеченным - англичане выдвинулись ему навстречу. Измотанные долгим переходом ирландцы были разбиты в бою при Кинсейле - сыграло свою роль и своеволие некоторых командиров, отказавшихся следовать плану О'Нилла. Тот был вынужден отступать обратно на север, через разоренную страну. За время этого отступления холод, голод и болезни срубили больше людей, чем последнее сражение - некогда сильнейшая армия Ирландии прекратила свое существование. От полного уничтожения их спасло то, что англичане их не преследовали - половина их войска так же лежала с кровавым поносом. Тем временем испанцы, увидев этот разгром, капитулировали и отплыли на родину.

После поражения при Кинсейле Хью О'Нилла кинули почти все бывшие союзники. В 1602 году крупных битв уже не было - ирландцы отсиживались в глуши на старых базах, где оставались старые запасы, англичане не рисковали людьми и не пытались выкурить их. Но и в Англии дела шли далеко не радужно - война стоила три четверти годового дохода казначейства. Понимая, что экономика не выдерживает, Елизавета приказала начать с мятежником переговоры. Но подписания мира она не увидела - Меллифонтский договор был заключен спустя 6 дней после ее смерти.

А так выглядела ситуация в начале 1600 года

30 марта 1603 года Девятилетняя война закончилась. Хью О'Нилл был помилован, сохранил титул графа и место в парламенте Ирландии. Взамен он прекратил сопротивление, отказался от всех претензий и признал свою верность короне. Англичане потеряли около 30 тысяч человек, но вернули статус-кво. В Ирландии погибло более 100 000 человек, а страна была разрушена до неузнаваемости. На опустошенные земли вскоре массово хлынули колонисты из Англии. А в 1607 году Хью О'Нилл будет вынужден бежать в Испанию, когда король Яков I решит его убрать. Противостоять колонизации Ирландии будет уже некому.

Автор: Трифон Дубогрызов.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_428834

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Автор: Владимир Герасименко.

В предыдущих сериях: Римская экономика #1. Первый взгляд

В какой момент в обществе появляется экономика? В момент, когда два его члена произвели первый натуральный обмен? В момент, когда для обмена стал использоваться некий эквивалент? Или вообще, когда появилось систематическое производство/выращивание продукции на продажу? Скорее всего все же в первом случае, так как экономические отношения появляются тогда, когда произведенная продукция обретает некую ценность, позволяющую выступать в качестве товара. Рассматривая древние экономики, даже самые удалённые от нас во времени, несложно заметить, что во всех них главенствует аграрный сектор. Огромные массы народа занимаются выращиванием и реализацией продуктов питания, за плодородные земли идут войны, а засуха или наводнение подчас страшнее любой войны. Занимая столь огромное место в жизни людей, являясь одной из базовых потребностей, без которых жизнь невозможна, производство продуктов питания являлось базисом для любой экономики. А базисом для выращивания еды является земля, так как именно от нее зависит в значительной степени урожай. Вот о земле мы сегодня и поговорим.

Земледелец в любую эпоху

На первый взгляд, вопрос не кажется таким сложным. Как вырастить зерно? Взять и посадить, дождаться колосьев, скосить, на следующий год повторить. Но на деле всё, конечно же, сложнее. Основным показателем, на который всегда ориентировались крестьяне, была урожайность. Для зерна и прочих посевных культур она исчисляется как отношение количества снятого урожая к количеству посевного материала и исчисляется в "самах". Урожай в сам-два это предельный случай жизнеспособного сельского хозяйства, когда снято в 2 раза больше, чем посеяно. С учётом того, что одна часть урожая должна быть запасена для посева на следующий год, то для еды останется ровно половина. Чем больше урожайность в самах - тем лучше. При сам-четыре в посев уходит лишь ¼, при сам-восемь - средней для средиземноморского региона времен античности урожайности - уже лишь ⅛. Соответственно, эффективность сельского хозяйства напрямую связана с урожайностью.

От чего же зависит урожайность? Есть 3 фундаментальных ограничения:

1. Предельность плодородия земли

2. Ограниченность условий произрастания разных культур

3. Предельность эффективности труда человека

Разберём отдельно каждое из них.

Предельность плодородия земли. Конкретный тип почвы в конкретной местности при конкретном методе её обработки имеет конечную плодородность. Связано это с тем, что количество микроэлементов в почве, которое напрямую влияет на урожай, конечно. Логично, что на чернозёме урожай будет больше, чем на суглинке, но у такого роста урожая всегда будет предел. Тем не менее эту предельную производительность земли можно повышать за счет улучшения агротехники: использования перегноя, оставления земли под паром, чередования культур и т.д. каждый из этих методов способен повысить плодородие почвы, но при этом и у них есть своя предельная эффективность. Кроме того, они тоже требуют трудозатрат от крестьянина, а также могут быть попросту недешёвы. Например, человеческие фекалии, собираемые золотарями в городах и используемые для удобрения почвы, были недёшевы из-за трудоемкости их сбора и перевозки.

Ограниченность условий произрастания разных культур. Климат является вторым важным ограничением. Средиземноморью вообще повезло: мягкий тёплый климат без резких перепадов с хорошей обеспеченностью влагой и солнцем отлично подходит для земледелия. Во времена античного климатического оптимума сочетание высокого качества земли и отличного климата приводило к тому, что даже самые архаичные по своему типу общины с самыми отсталыми методами обработки земли были в урожайные годы хорошо обеспечены едой. Тем не менее, стоит понимать, что зачастую именно климат диктует основные сельскохозяйственные культуры: в то время, как в Средиземноморье активно выращивалась пшеница, в северных регионах она уступала место более неприхотливым зерновым культурам. Выращивание же римлянами в Британии винограда можно назвать скорее типичной римской упёртостью в своих привычках, нежели необходимостью: сравниться по урожайности и качеству с средиземноморскими сортами он не мог даже в лучшие годы.

Не стоит забывать и про рельеф: никто в здравом уме не будет сажать виноградник в лощине или на затененном склоне холма, равно как сажать зерно в зоне подтоплений. Влиять на этот фактор человек мог лишь ограниченно - правильно выбирая культуры под посадку в зависимости от региона и рельефа, ограниченно меняя сам рельеф (строя дамбы) или компенсируя недостатки климата (строя оросительные системы) или используя селекцию для большей приспособленности к конкретному климату.

Предельность эффективности труда человека важна не менее, чем предыдущие факторы, так как она определяет эффективность максимального использования указанных в предыдущих абзацах факторов. Причина тут проста: человек, работая 12 часов в сутки, может выполнить лишь ограниченную по трудоемкости работу. Здесь определяющим фактором является то, что невозможно увеличить скорость протекания процессов, например вспашки земли, без увеличения трудоемкости. Накопленная усталость в конце концов даст о себе знать, а прибавка к производительности может оказаться меньше, чем затраты. В экономике этот эффект называется законом убывающей доходности.

Закон убывающей доходности, или убывающей отдачи, — экономический закон, гласящий, что увеличение одного из факторов производства (земля, труд, капитал) сверх определённых значений обеспечивает прирост дохода (результата) на всё меньшую величину, то есть темп увеличения дохода (результата) меньше темпа увеличения производственного фактора.

Ослабить это ограничение можно применением животной силы и механизацией труда. Но даже в этом случае будет предельная величина участка, которую способен обработать 1 человек, так как и у животных тоже есть свой предел производительности, а механизация сельского труда на доиндустриальном этапе в конце концов все равно упирается в производительность труда человека и тягловых животных.

Все вышеозначенные факторы вместе взятые определяли разницу урожайности в различных регионах. Это прозвучит довольно по-капитански, но каждая территория имеет различную урожайность для разных видов растений, а значит и минимально необходимый для пропитания человека размер участка будет разный при совершенно разной трудоемкости его обработки. Например во времена ранней Республики считалось, что достаточным для одной семьи из 4 человек (глава семьи, жена и двое детей) будет участок в 2-4 югера (в столь милых русскому слуху сотках это от 59 до 118 - 10-20 дач вашей бабушки), в то же время максимально возможный для обработки той же семьёй считался участок в 7-10 югеров. Т.е. формально участок в 4 югера, обрабатываемый одним человеком - главой семьи - должен был прокормить семью. Запомним это соображение, чтобы вернуться к нему уже в следующей части, так как тут всё вовсе не так просто и очевидно.

Всё вышесказанное касалось земледелия, а что же животноводство? С одной стороны, с ним все проще - оно требовательно лишь к территориям для выпаса крупного рогатого скота. Но есть нюанс - для обеспечения стада коров, эквивалентного по питательности зерну, собранному с участка земли, нужно в 2-3 больше по площади лугов, чем этот участок. Отсюда возникает неприятный вывод - на ограниченной территории мясное производство может прокормить в 2-3 раза меньше людей, чем земледелие. Отсюда второй вывод, не менее важный: переход от скотоводства к оседлому земледелию с его более строгим следованием природным циклам, а также большими трудозатратами из-за необходимости обработки земли, является прогрессом, так как обеспечивает рост населения общины и формирование излишков продукции.

Не спрашивайте что тут происходит, я сам не понимаю

В тех регионах, где земледелие было затруднено из-за климата и связано с значительными ирригационными мероприятиями (Персия, отдельные регионы Индии, Китай, Междуречье) или требовало чёткого следования циклам разливов реки (Египет и тоже частично Междуречье), формировались жёсткие централизованные государства, способные обеспечивать нужные работы чётко и вовремя, направляя население директивно на решение конкретных задач. В тех же регионах, где земледелие не требовало концентрации труда или значительных строительных мероприятий, родовые общины формировали сельские, а позже городские гражданские общины, становившиеся центрами государственной власти. Эта разница в основах общественного устройства напрямую была связана с сельскохозяйственным базисом.

Вот с этого начинал Рим

И вот таким стал через 7 веков

Рим возник в Лации именно как городская аграрная община, хоть и с царской, но не по-восточному деспотичной властью. Земля была основным богатством будущего повелителя Средиземноморья и то, как происходило развитие её использования, будет описано в следующей части.

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_423978

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить следующие посты.

Цикл будет выходить ежедневно в 10:00 по МСК.

Продолжение: Римская экономика #3. Римское землевладение

Автор: Павел Заикин.

Внимательно рассмотрите человека на прилагающейся фотографии. Можете ли вы представить себе...

Не можете, конечно. Да, этому парню в детстве пришлось пролить слёз. Но это было ещё в начале девяностых, когда рушилась держава, где он жил. А потом Аллах сказал: "Возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный".

Он был и храбрым, и сильным. Это помогло ему стать участником группировки, которая получила прозвище "Розовые пантеры". В честь известного фильма, разумеется.

Его звали Борко Илинчич, что несложно заметить по крупным буквам на изображении. Он скончался в Дубае при невыясненных обстоятельствах. Есть информация о том, что покончил с собой. Но по какой причине?

История эта долгая, и, если верить "Вики", началась она как минимум в 2003 году. По некоторым данным, кстати, гораздо раньше. Однажды где-то на Балканах (наиболее распространённая версия - в Черногории) группа молодых людей решила, что промышлять мелкими кражами и бомбить фраеров как-то несерьёзно. С другой стороны, и на "мокруху" подписываться смысла не было. А вкусно кушать хотелось. Как быть?

Решение подсказал ближайший ювелирный магазин. Первый же по-настоящему крупный инцидент, который частенько (но неофициально) связывают с "пантерами", относится аж к 1984-му году! В Каннах во время соответствующего кинофестиваля наступает горячая пора для местных бизнасменов. Ювелирка - не исключение. Владельцы и сотрудники бутика с драгоценностями, расположенном в Carlton Hotel были об этом прекрасно осведомлены, и запасли многие килограммы соответствующего товара...

Тридцать секунд. Именно столько понадобилось трём ребятам в масках и при автоматах, чтобы забрать оттуда металла и камешков на 65 млн. зелёных нерублей.

Что характерно, этот отель "посещался" грабителями ещё дважды, причём ущерб от третьего "прихода", в 2013 году, превысил 100 млн. евро. Это вообще одно из крупнейших ограблений в истории объединённой Европы.

Впрочем, эти ребята способны и не на такое. Картина маслом: в 8:05 из Брюсселя в Цюрих отправляется самолёт, который отвезёт в швейцарские банки бриллиантов на сумму... А мы даже сейчас не сможем сказать на какую. В 7:50, т.е. за 15 минут до отправления (а то мало ли что!) к полосе подъезжает бронированный, как "Аффондаторе", фургон с драгоценным грузом из Антверпена и крепкими дядьками в бронежилетах и с огнестрелом.

Погрузили. Освободили разбег. Через несколько минут пассажиры самолёта с немалым удивлением слышат от стюардесс просьбу покинуть самолёт, т.к. рейс отменён.

Лишь гораздо позже они узнали, что буквально под их иллюминаторами произошло ограбление. Да какое! На двух автомобилях с проблесковыми маячками (в источниках обычно упоминаются "мерседес" и "ауди", т.е. не каждая первая кредитовозка) грабители подъехали к ограждению аэропорта, проломили его (вот тут есть разные версии - кувалдами, динамитом или даже бульдозером) и подкатили к самолёту. Сотрудники аэропорта и авиакомпании (кому интересно - Brink's) как раз заканчивали предполётную подготовку, когда им промеж бровей ткнули толстыми стволами и вежливо попросили извлечь груз. Буквально через 5 минут машины со 120-ю упаковками бриллиантов покинули аэропорт через тот же пролом в стене.

Хорошие манеры, респектабельность, осторожное отношение к спиртному и принципиальный отказ от услуг проституток - залог успеха "Розовых пантер". Да, они время от времени попадают за решётку и порой гибнут при не вполне очевидных обстоятельствах, как Илинчич, но сведений об их организации крайне мало. Возможно, что "пантер" человек триста, что неудивительно - уж больно пёстрая география их "подвигов". Париж, Дубай (там "засветился" наш герой),Токио... Где только эти "вежливые люди" не "бомбили"! Возможно, что и ваш покорный слуга не по своей воле участвовал во одном из инцидентов, связанных с этой сербской мафиозной группой лет 10 назад в Санкт-Петербурге. Впрочем, не менее возможно, что и отечественный криминал взял на вооружение методы братского народа. В любом случае, о крупных ограблениях "ювелирки" "Розовыми пантерами" мы ещё услышим...

Автор: Владимир Герасименко.

Всем привет. Этим постом я собираюсь открыть целый цикл заметок с общим обзором римской экономики. Хотя тема римской экономики интересная и к ней нередко обращаются, многие авторы часто дают общий обзор лишь государственных финансов империи. И хотя в Риме государственные финансы были значимой частью экономики, они не доминировали в экономической жизни, а значит и не характеризовали собой всё разнообразие процессов.

Другая проблема, часто встречающаяся в современных исследованиях, это попытки уйти в численные оценки. Особенно этим грешат экономисты, пришедшие в историю. Попытка свести экономику древних стран к понятным современным макроэкономическим показателям натыкается на то, что у нас не так и много точных данных, которые позволяли бы дать более-менее точную картину. Это исследователям Нового времени хорошо: они могут взять справочники с помесячными рядами стоимостей товаров на рынке (и то не всегда) или расходами казначейства, им +- известны численность населения по годам и объёмы торговых операций. Для Рима же учёные рады уже десятку значений одного типа, разбросанных, как географически, так и по временной шкале. Делать какие-то выводы в такой ситуации очень сложно. Хуже того, даже такие на первый взгляд базовые вещи, как точный размер налогов и госбюджета, это терра инкогнита, где есть некоторые цифры, которые не дают полного понимания ситуации. Конечно, на помощь приходят различные численные оценки, а также математические модели, но и они страдают одним серьёзным недостатком - их часто попросту не с чем верифицировать.

Поэтому я хочу в этом цикле дать качественный анализ римской экономики с привлечением количественных оценок лишь там, где необходимо, описать основные принципы, на которых она держалась, механизмы, институты и процессы управляющие ей. Благо, сами римляне оставили немало сведений о том, как их экономика функционировала. Сейчас же я очень кратко опишу ключевые проблемы, которые будут затронуты в цикле.

Римская экономика уникальна и не уникальна одновременно. Уникальна она своими громадными размерами, охватившими всё Средиземноморье. Население римской ойкумены и его производственные возможности были таковы, что объёмы экономики действительно впечатляли даже исследователей 19 века. Но в то же время она была совершенно не уникальна по своей внутренней сути. Громадные размеры единого экономического пространства сочетались здесь с архаичным устройством самой экономической жизни. Не стоит забывать, что даже по самым оптимистичным оценкам 80 или больше процентов населения были заняты в сельском хозяйстве. Эти 80% обеспечивали своим трудом остальные 20%, проживавшие в городах.

На первый взгляд это может показаться парадоксальным, так как такой процент урбанизации был редкостью в Европе даже в 18 веке. Но причина такого положения кроется не столько в передовых способах извлечения урожая, сколько в общей плодородности региона, феноменально удачном стечении климатических факторов, позволявших снимать урожай с значительной долей излишков и наличии единого экономического пространства с широко развитыми морскими коммуникациями. Именно наличие избытка продукции сельского хозяйства положит начало массовой торговле зерном и прочими продуктами. Но при этом в части экономических отношений это развитие и интеграция регионов друг с другом(и то частичная, интегрированы будут лишь крупные торговые узлы), будет все равно базироваться на крестьянском хозяйстве, мало отличаясь от эпох предшествующих и последующих. Торговля же продуктами ремесла всегда будет оставаться вторичной по отношению к торговле продуктами.

Даже в части финансовых институтов Рим представляет собой эволюцию уже существовавших до него подходов, институциализированных, но остававшихся плоть от плоти эпохи. При этом сами римские институты в большинстве своем никуда не исчезали полностью и продолжали эволюционировать уже в Средние века. Да, Рим стал базой для многих экономических явлений Средних веков, но и сам Рим тоже стоял на плечах гигантов прошлого.

Даже небывалый подъем добычи и переработки металлов во времена Рима не столь необычен. Римляне массово использовали легкодоступные руды, перемещая их на огромные расстояния по морю. Военные нужды создавали огромный спрос на продукцию металлургов. Но уже во времена расцвета империи наметился кризис и упадок этой отрасли, когда в некоторых регионах добыча на старых месторождениях стала попросту трудной и нерентабельной. Раннему средневековью Рим оставил выжатые досуха ресурсные базы, что не может не впечатлять, конечно, но и вполне объяснимо с учётом огромного народонаселения империи и того числа войн, что она вела.

Поэтому, не впадая в крайности идеализации и гиперкритики, в следующих частях мы с вами рассмотрим каждый из озвученных тезисов и даже немного больше.

Автор: Владимир Герасименко (@Woolfen).

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_423801

Подпишись, чтобы не пропустить следующие посты.

Цикл будет выходить ежедневно в 10:00 по МСК.

Продолжение: Римская экономика #2. Земля - это база

Автор: Антон Коженков.

Прометей известен своими дарами людям. Восставший против воли Зевса, он дал людям огонь, научил возделывать землю, да даже сам человек был им создан (по более поздней традиции). Но главное, чему научил людей титан - приносить жертвы богам, тем самым дав древним грекам надежный канал связи с Олимпом. Казалось бы, вполне положительный для нас, смертных, персонаж. Но все ли так однозначно? Проведем вскрытие некоторых мифов о Прометее.