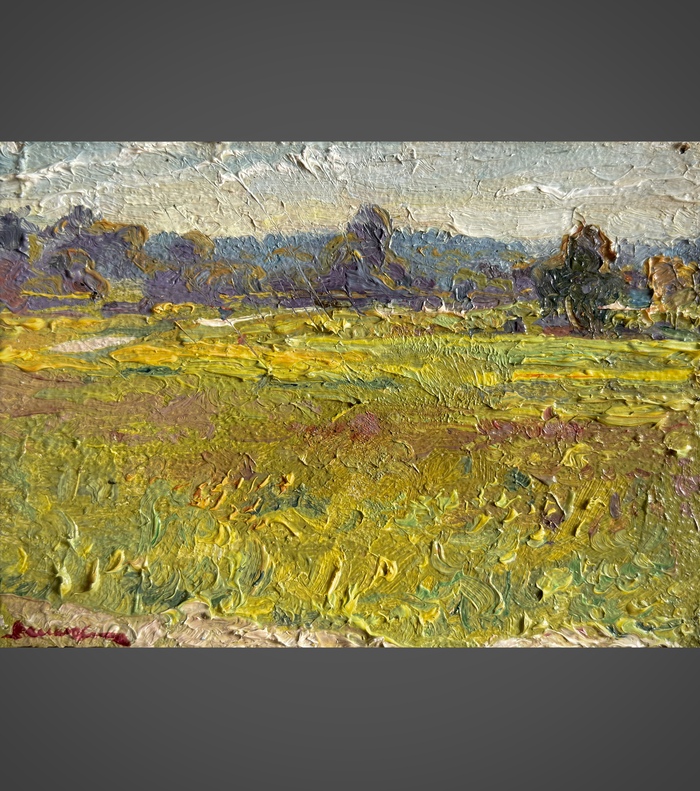

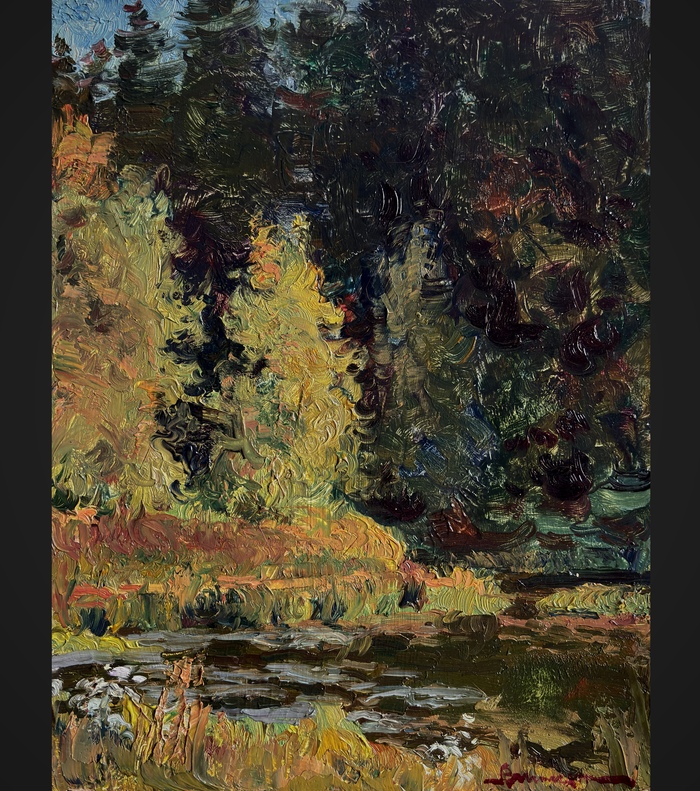

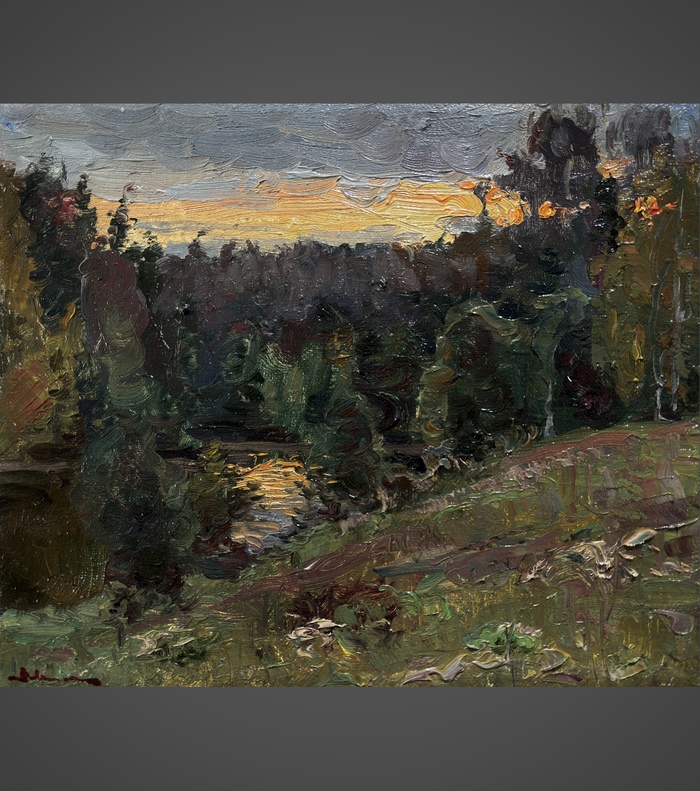

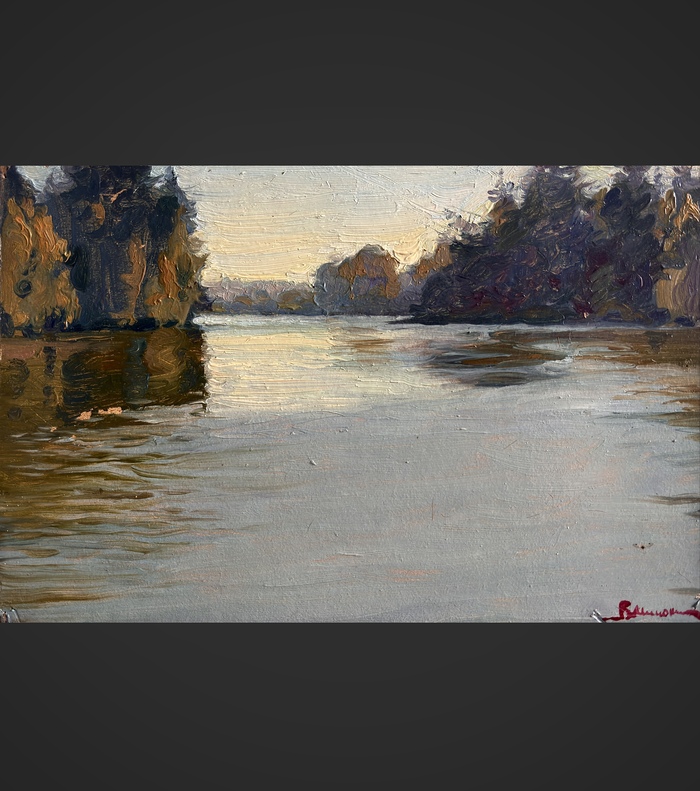

Одного замечательного художника я знаю уже на протяжении многих лет. Через его школу уже прошло не одно поколение, в том числе и я. Это Валерий Иванович Ярош. Он учит не только искусству живописи, но и искусству жизни. Высокоцивилизованный, культурный, интеллигентный человек является примером для подражания многим людям. Всю свою жизнь посвятил искусству. Разумеется, и коллекция его достигла уже немалых размеров. По этим полотнам можно проследить всю жизнь Валерия Ивановича. Его работы это исто-рия, которую надо беречь и передавать это достояние последующим поколениям людей. Ведь когда мы смотрим на работу художника, то не просто разглядываем красивые «картинки». Сначала оцениваем, а затем уже чувствуем, поражаемся и удивляемся, радуемся и грустим, видим то, чего уже никогда не сможем вернуть.

Но в то же время малюсенький отрывочек из жизни, который был запечатлен художником, может прожить и целую вечность, что в первую очередь зависит только от нас.

Искусство воспитывает в человеке культуру, что является одним из важнейших видов человеческой деятельности.

В.И. Ярош родился 2 марта 1940 года на маленькой станции под Курском, где и прошло его детство. В 1943 году здесь, с юга и севера, проходила Огненная дуга. На станции был сосредоточен арсенал, взрывали оставшиеся снаряды. Страшное танковое сражение на Прохоровском поле оставило после себя жуткую картину.

Долго еще после вошедшего в историю танкового сражения саперы собирали неразорвавшиеся авиационные бомбы, обезвреживали мины и снаряды. Под окнами станции так и остались стоять четыре больших немецких танка. А на окраине села стоял каркас сгоревшего вагона, на нем и вокруг валялись груды костей и черепов. Это были кости солдат. Страшное место окружала колючая проволока, не раз уже мальчишки пробирались к вагону.

Рос Валерий без отца, причиной тому была война. Матери было очень тяжело одной растить сына. Однажды с Валерием произошла интересная история. Как-то осенним вечером сюда приехал мужчина - старьевщик, который давно уже присмотрел себе это богатство. Однако лезть через колючую проволоку не решался, тут-то и попался ему Валерий. Мальчонка быстро набрал ему полный мешок костей. Мужчина взял с телеги большой пакет и отдал его мальчику. В том пакете, помимо всякой ерунды, оказалась коробка цветных карандашей. Так четырехлетний Валерий стал рисовать.

Рисовал все, что только видел, с натуры. Его пристрастие к рисованию не осталось незамеченным.

Спустя какое-то время о войны вернулся дядя Валерия, мамин брат Сергей. Он воевал на японском фронте, отец Валерия с войны так и не вернулся. После возвращения дяди жить стало легче. Он целыми днями рисовал, точнее, копировал Шишкина, Васнецова, Саврасова, рисовал на обыкновенной клеенке, загрунтованной на обратной стороне Свои картины дядя Сергей развозил по деревням и обменивал на продукты.

Маленький Валера часами наблюдал за работой дяди, не пропуская ни одного его движения. Мальчику нравилось просиживать с дядей за изготовлением того или другого шедевра, ему нравилось вдыхать запах масляных красок. Но однажды все это как-то сразу прекратилось: дядя уехал в Ленинград восстанавливать город. Жизнь на станции Возы стала для Валерия теперь уже целенаправленной, грядущие дни - предсказуемыми, полными ожиданий и надежд. В школу приходилось ходить за три километра, но этот путь туда и обратно был для мальчика интереснее школьных уроков. Он все примечал, становился наблюдательнее.

Внимание Валерия было сосредоточено на том, чего раньше почему-то не замечал.

В школе, уже подросшему Валерию Ярошу, стали поручать художественное оформление спектаклей, а еще через некоторое время он себе снискал известность оформителя уже районного масштаба.

После окончания семи классов Валерий покидает родную станцию и отправляется искать счастье в Ленинград. В художественное училище из провинции было не попасть. Дядя посоветовал податься в железнодорожный техникум, который славился тем, что предоставлял место в общежитии без особых проблем. Туда и поступил Валерий Ярош учиться на вагонного мастера.

Годы учебы в железнодорожном техникуме он гармонично сочетал с вечерними занятиями в студии изобразительного искусства, где преподавали хорошие художники.

Затем служба в армии, учеба на художественно-графическом факультете ЛГПИ им. А.И. Герцена. Ярош сблизился с довольно известными в Союзе художниками-педагогами.

Будучи студентом Ярош выражал себя как относительно свободную личность, работал учителем рисования в общеобразовательных школах Кингисеппа. Но судьба улыбнулась ему. В городе разрешили открыть детскую художественную школу. Ему предложили начать с нуля. Вместе со своей супругой Валентиной Александровной они взялись за дело. И вот уже минуло более тридцати дет, в художественной школе у Валерия Яроша есть возможность заниматься и своим творчеством, которое стало его религией.

Семья у Валерия Ивановича очень интересная. Женился он на однокурснице. Валентина Александровна член Союза художников России, отличник образования. Она во многом определила ритм жизни мужа. Обе их дочери пошли по стопам родителей и получили художественно-педагогическое образование.

Одна картина не делает человека художником.

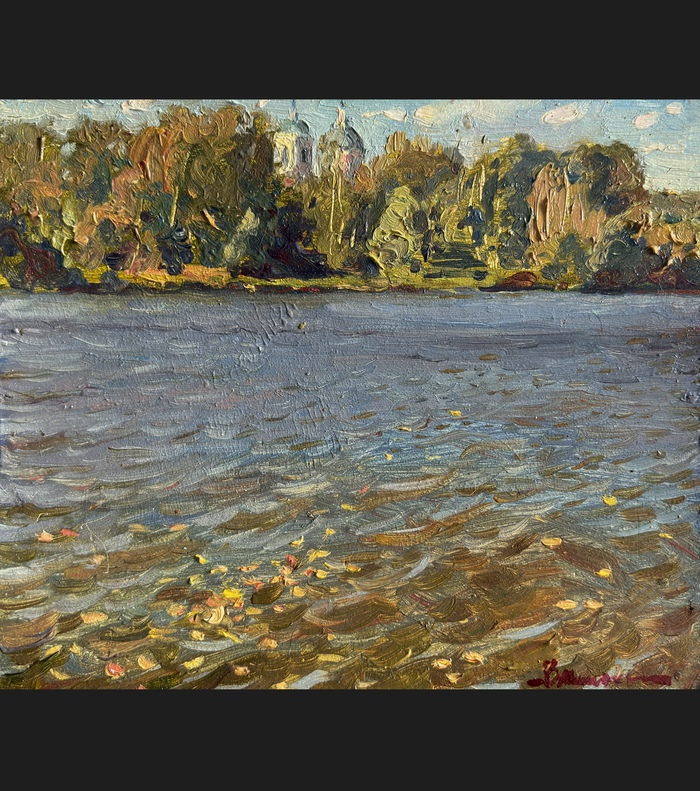

Валерий Иванович осваивает столярные навыки, сам делает подрамники, натягивает на них холсты. Судя по тому, как быстро расходуются древесина и холст, можно судить о работоспособности мастера. Об этом могут свидетельствовать его многочисленные выставки, вернисажи, которые принесли ему известность не только в Кингисеппе, но и на всем Северо-Западе, в Санкт-Петербурге.

Теперь уже член Союза художников

России, Валерий Ярош не мыслит себя без участия в ежегодных художественных выставках. С 1970 года он не пропустил ни одну из них: международные, всесоюзные, зарубежные, об-ластные, региональные, затем уже все-российские, персональные.

Творчество этого художника, обращенное к природе, для него самого есть явление сложное, порой противоречивое. Оригинальная живопись пейзажа неоднократно уже была отмечена на выставках разных уровней. Многие считают, что он «новоявленный поэт Северо-Запада».

Портрет в творчестве Валерия Ивановича занимает особое место. Это предельно захватывающий, загадочный предмет философского размышления художника о человеке, о его индивидуальности, его предназначений.

В.И. Ярош достиг пенсионного возраста, но фантазия ero по-прежнему неистощима, а рука обладает все тем же мастерством, остротой и выразительностью.

Коллекция eго работ достигла таких размеров, что не помещается в мастерской.

Теперь перейдем к современному коллекционированию и меценатству.

Сейчас нам не хватает второго Третьякова, который бы как и первый отказал себе в личных удовольствиях во имя всепоглощающей любви к искусству, к своему народу. Нельзя ждать прихода новых Третьяковых. Надо идти к ним навстречу, объясняя, что важнейшее достоинство настоящего мецената - постоянство. Например, кто-то всю жизнь собирает иконы или картины. А не так, что сегодня поддержит балет, завтра - выставку собак, потом начнет издавать журнал мод. Такой «меце-нат» лишь стремится создать шум вокруг своего имени, привлечь к себе внимание публики и прессы.

Раньше художник зависел от партийных боссов, от государственных чиновников, теперь же музыку заказывает неомиллионер. Меценаты и коллекционеры - чаще всего в реальной жизни эти понятия сливаются, и порой нелегко провести между ними границу. Ведь все наши крупные музеи родились из частных коллекций. Цель каждого серьезного собирателя - служить людям, как сказал В.В. Стасов, «стремление собирать то, что может быть полезно интеллигенции народа, желание помогать народному образованию».

Все известные коллекционеры и меценаты были людьми глубокой веры. Любое благотворительство с духа начинается. Без чистых помыслов не может быть ни серьезного коллекционера, ни настоящего мецената.

В настоящее время, я считаю, для всех художников сложилась довольно благоприятная ситуация, чтобы творить, так как разрешено все, а следовательно, и сохранить можно все, ведь раньше могли и приказать уничтожить.

Нам, новому поколению, трудно сейчас себе представить время, когда люди были обязаны подчиняться тогдашней диктатуре, когда на людей делались облавы, людей казнили, уби-вали, ссылали даже просто за то, что человек, не желая подчиняться, выражал свои мысли и изречения относительно государства и его деятельно-сти. Искусство тогда подверглось строжайшей критике. Сейчас уже нам не известно сколько было уничтожено настоящих произведений искусства, и это касается не только картин художников.

Хочу привести в пример замечательного художника Павла Филонова, произведения которого еще при его жизни запретили. После его смерти, а умер он в 1942 году, как раз во время войны, его сестра собрала все работы художника в обыкновенную тележку и отвезла их в Санкт-Петербург, в Русский музей. По причине того, что работы были запрещенные, их брать отказались, так как побоялись, а одна женщина - искусствовед, пошла на риск и сложила все работы в запаснике. Через некоторое время их достали и по сей день в Русском музее представлены работы Павла Филонова.

Они очень высоко ценятся среди художников и простых людей.

Знаменитыми художниками являются братья Ткачевы. Родом они из Москвы, а живут на даче в Тверской области. Оба - академики, народные художники, создают красочные книги.

Как-то они представили свои работы на сельской народной выставке. Через некоторое время братья приехали поинтересоваться, как люди воспринимают их работы, как посещают выставку. И по дороге, проезжая мимо канавы, увидели, что в ней брошены их картины. Директор Дома культуры сказал, мол, выставка уже закончилась, куда же было еще девать картины.

Этот пример говорит о культурном развитии людей, проживающих вдали от центров. Почему-то о них всегда забывали, даже начиная с времен реформ Петра Великого. А ведь «на них держится земля русская». Может, поэтому по сей день в России существуют проблемы с развитием и культуры и науки в «уголках», отдаленных от культурных центров.

Я бы хотела акцентировать внимание на том, что существует некое разделение между художниками из провинций и из крупных городов. Конечно, в крупных центрах возможностей прославиться намного больше, но и в провинциях проживает немало знаменитых и гениальных художников, которые получили признание среди народа еще при жизни. Среди них - Валерий Иванович Ярош, который намеренно уехал из Санкт-Петербурга в Кингисепп и остался здесь навсегда.

Теперь он прославляет нашу красивую природу, и наш краеведческий музей в этом ему содействует. У Валерия Ивановича есть своя книга отзывов, и не одна. Отзывы добрые, искренние, написанные от чистого сердца. Не это ли самое главное счастье для художника - ощущать свой вклад в общество, в его духовное развитие.

Аркадий Пластов, художник-гигант, считается одним из самых льных в современной России. Жил в деревне Прислониха. Когда ему было 50 лет, по неизвестным мне обстоятельствам почти все его картины сгорели. И этот пожилой уже человек нашел в себе силы и написал столько картин, что организовал выставку в Манеже, которая заняла оба этажа.

Валерий Ярош был первым посетителем выставки, за что ему присудили награду. В качестве приза Ярош выбрал экскурсию для своих учеников по Манежу. Все ребята были в восторге.

Хочу подвести итог. Что ждет в будущем произведения провинциального художника Валерия Яроша? Трудно пока сказать. Но я уверена, что его картинами не будут затыкать окна или курятники (был и такой случай), не выкинут в канаву и не сожгут. Но хочется надеяться, что со временем их передадут в какой-нибудь музей, где люди смогут лицезреть эти произведения искусства. Это наша история, которую мы передаем из поколения в поколение и которую должны хранить и оберегать.